论唐诗中的“三人结构”

2017-07-17隋雪纯

摘 要:“三人结构”是唐诗叙事方式和塑造形象技巧趋于成熟的重要表现。“三人结构”中的形象之间具有互生性;“三人结构”在形象创造和表现上有所侧重,最终为诗歌主题服务;“三人结构”在全知视角下的生命个体展示和诗歌的扩容性两方面体现出了独有的优势。

关键词:唐诗 三人结构 诗歌形象塑造 中国古代诗歌叙事

作为中国一个具有丰富内涵的数字,“三”在实指意义之外具有更丰富内涵。《说文解字》解释“三”作“天地人之道也”[1],可见“三”作为一个数字符号象征着“天”“地”“人”三者所形成的稳定结构。而从唐诗这个庞大的语料库来说,在很多情况下呈现出由三个人物构成诗歌主要意象的现象。笔者相信这绝非偶然,“三人”共同组成完整意象,使诗歌结构更加稳定,这也是意象构建技巧趋于圆熟、诗歌经营与形象塑造多元化的必然结果。故不揣谫陋,议论如下,以就正于方家。

一、“三人结构”关系考察

首先以王维《陇头吟》为例:

(1)长安少年游侠客,夜上戍楼看太白。

陇头明月迥临关,陇上行人夜吹笛。

关西老将不胜愁,驻马听之双泪流。

身经大小百余战,麾下偏裨万户侯。

苏武才为典属国,节旄落尽海西头。[2]

首联写“少年游侠客”登上戍楼看太白星;第二联联笔触一转,写“陇上行人”吹笛;并因此勾起第三联“关西老将”的愁思和泪流。最后两联则探入“关西老将”的记忆,叙写一个老将的人生历程。在这里,“少年游侠客”“陇上行人”“关西老将”作为独立出现、又互为映衬的三个不同视角切入整首诗的叙事抒情过程,即我们所说的“三人结构”。

在语法上,“三人”分别作为主语展开叙事,形成平行结构;在诗歌的意象构建方面,“三人结构”中的三个人物行动轨迹都是完整的:少年游侠客”登楼、“陇上行人”吹笛、“关西老将”垂泪。但在用墨多少上有所不同,依次为“关西老将”(6句)、“少年游侠客”(2句)、“陇上行人”(2句)。在形象的饱满程度方面,也是以叙述最详细的“关西老将”为甚,通过驻马、听笛、泪流并追忆军中往事,以及尾句征引苏武的典故来类比,以表达“关西老将”效忠征战一生却晚景凄凉的寂寞处境,人物十分生动鲜活,寓意悲沉深刻。

在本诗中,三个人物在逻辑上并无显性关联,各自形成一独立叙事;但组合之,却又共同构成意象群,为诗意解读提供多种解释的可能性。考察“三人结构”的相互关系,呈现出十分有趣的特点:

“少年游侠客”与“关西老将”构成对比关系,“少年游侠客”登楼望星、意气风发,似乎是“关西老将”少年风貌的重现;根据诗歌发展顺序,“关西老将”无人问津的凄凉晚年又应是“少年游俠客”最终的结局,如此谶语之下,“少年游侠客”的壮志欲酬又蒙上了悲哀的宿命阴影。

而“陇上行人”则作为插入式意象,其年龄和身份诗人并未明确交代,似乎只是“吹笛”动作的发出者。但事实上,在“三人结构”中,“陇上行人”实则分别关联了“少年游侠客”和“关西老将”。由于“少年游侠客”“夜上戍楼”,诗歌的时间即“夜”得以彰显从而引出与“夜”相关的“明月”和“夜吹笛”,从这个意义上说,“陇头行人”承接了“少年游侠客”所引出的诗歌环境,并将之进一步拓展;而正是“陇头行人”的笛声使“关西老将”追忆青春、听而垂泪,即“陇头行人”和“关西老将”也存在诗歌自然发展的顺承关系。同时,“陇上行人”又将“少年游侠客”与“关西老将”纳入诗歌叙述的同一维度,使行文简单畅达而意蕴丰实。

事实上,唐诗中“三人结构”并不罕有,同一篇诗歌中塑造三个特征鲜明的形象,互相映衬,彼此联结,从而围绕主题形成更强烈的艺术阐发力。如刘希夷《代白头吟》:

(2)洛阳城东桃李花,飞来飞去落谁家?

洛阳女儿惜颜色,坐见落花长叹息。

今年花落颜色改,明年花开复谁在?

已见松柏摧为薪,更闻桑田变成海。

古人无复洛城东,今人还对落花风。

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。

寄言全盛红颜子,应怜半死白头翁。

此翁白头真可怜,伊昔红颜美少年。

公子王孙芳树下,清歌妙舞落花前。

光禄池台文锦绣,将军楼阁画神仙。

一朝卧病无相识,三春行乐在谁边?

宛转蛾眉能几时?须臾鹤发乱如丝。

但看古来歌舞地,唯有黄昏鸟雀悲。[3]

此篇中的“三人结构”“由洛阳女儿(红颜子)”“白头翁”“美少年”组成。依次写“洛阳女儿”美好容颜、叹息时光,“白头翁”的少年时代繁华奢侈、歌舞婉转以及如今的“白头翁”凄凉惨淡、卧病荒年。从三者关系上分析,“洛阳女儿”与“美少年”年龄相仿、经历相似;而“美少年”又代表着“白头翁”的青春时期;在这个意义上,“洛阳女儿”和“白头翁”实则成为了时间顺序上的继承关系:“洛阳女儿”的未来是“白头翁”的目前,“白头翁”的往昔实即是“洛阳女儿”的今日。从诗歌的阐释角度来说,通过这个“三人结构”,诗人将“洛阳女儿”“美少年”“白头翁”融入同一个叙事框架中,将他们的具体命运加以典型化,表现出封建社会下层的男女老少的共同命运,从而产生“醒世”的作用[4]。与此同时,本文的“三人结构”交织回旋,张合有度,“洛阳女儿”“美少年”作为青春的两类代表共生互映,并与“白头翁”的对比关系贯穿始末,使诗歌经营多条生命轨迹,这在众多摹写青春易逝的诗篇中,显得匠心独运。

二、“三人结构”形象间的互生性

值得注意的是,王维《陇头吟》一诗中,“关西老将”在笛声面前作出了“垂泪”的举动,这既是对边塞往事的回顾而产生的情感反馈,也是对笛声的共鸣。那么我们是否可以由此推断,“陇上行人”需要具备与“关西老将”相同的情感体验?

这就涉及到“三人结构”中形象是否具有同质性的问题,即“陇上行人”之所以有使“关西老将”产生边塞之情的感发效果,是因为两者具有几近相同的边塞经历与人生境遇,针对本诗而言,似乎合理。但放在“三人结构”普适性格局中,阐释力便不足。如与王维《陇头吟》结构相仿的李颀《古意》:

(3)男儿事长征,少小幽燕客。

赌胜马蹄下,由来轻七尺。

杀人莫敢前,须如猬毛磔。

黄云陇底白雪飞,未得报恩不能归。

辽东小妇年十五,惯弹琵琶解歌舞。

今为羌笛出塞声,使我三军泪如雨。[5]

本诗的“三人结构”涉及到“幽燕客”“辽东小妇”“三军”三者的错综关系。与王维诗相似,开篇也出现了一个飞扬豪迈的少年形象,“三人结构”中出现的“第二人”同样是乐曲演奏者,最终亦是以引起听者的垂泪而告终。与王维诗不同的是,本诗明确交代了演奏者的身份即“辽东小妇”。在形象選择的技巧方面,如果仅用“同质性”加以阐释,是不具有说服力的。因为“辽东小妇”年仅十五岁,其对乐曲的诠释力完全来源于“惯弹琵琶”,并不可能具有与“三军”相似的边塞经历。因此,与其称“三人结构”的形象关联具有同质性,不如称之有形象上的互生性。具体来说,“三人结构”中“幽燕客”“辽东小妇”“三军”形象看似各自独立,实则气质互通:“辽东小妇”的琵琶声揭开了作为“幽燕客”而成长起来的“三军”在建功立业的意志性之外的感性一面;而摹写“幽燕客”和“三军”所身处的激烈动荡环境亦使“辽东小妇”的琵琶声具有了特定的情感背景,因而更加厚重;在“三人结构”这一完整的构架内,三者因描写的不同侧重所造成的形象缺失性得以补足。从全诗来说,整篇《古意》满豪侠气息,但“辽东小妇”这一形象的飞入缓和了诗歌的节奏,在“杀人”“赌胜”的激烈氛围中融入了带有女子特质和乐律气息的温柔秉性,使全诗阴阳调和,从而达到艺术阐释力和美感上的平衡。

三、“三人结构”的形象侧重

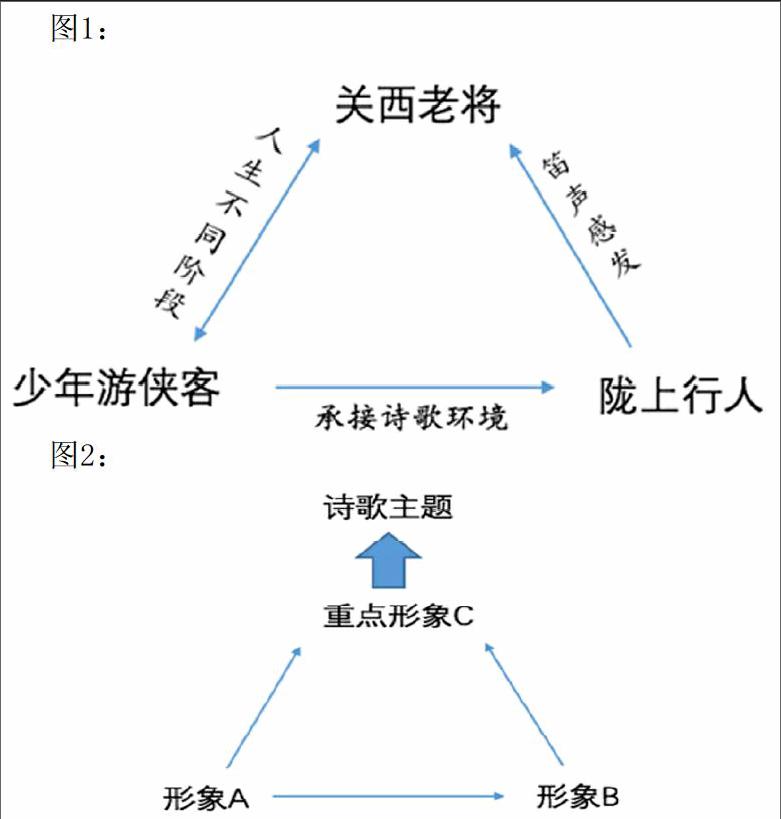

在一般文章结构组织中,形象的摹写从不是平均用力的;具备“三人结构”的诗歌也同样具有此特点。根据上述分析,以王维《陇头吟》为例,其中的“三人结构”可简作如下图:

由此可知,在此诗的“三人结构”中,“关西老将”是另外“两人”的共同指向;而就“少年游侠客”与“陇上行人”来说,虽然在描写顺序上具有承接关系,但两者在情感逻辑上并未产生汇合点。由此不难判断,“关西老将”是本诗“三人结构”的重点所在。同时,从诗歌篇幅侧重来考察,这一论点也是成立的。事实上,“三人结构”的侧重点正是作者所意欲咏叹的主题的负载者,在这个意义上,“三人结构”并不是鼎足而立的,而是以一个主要形象为核心进行塑造,最终的指向则是诗歌的主题。因此“三人结构”的相对关系不妨解作下图:

其中,形象A和形象B具有行文上的贯通性或逻辑上的并列性,构成诗歌基本意群;形象A和形象B皆与重点形象C直接相关,烘托支撑重点形象C,扩大诗歌描写维度,诠释诗歌的主题意蕴所在。纵观《全唐诗》,符合“三人结构”的诗歌如张柬之《入关》、翁绶《折杨柳》、王建《从军行》、张籍《贾客乐》、孟郊《出门行》、李白《出自蓟北门行》、杜甫《石壕吏》、张籍《妾薄命》、高适《行路难》、施肩吾《古别离》、僧贯休《杞梁妻》、李贺《李夫人歌》等无不契合此结构,故笔者认为,唐诗中的“三人结构”大致都符合图2所示结构,并逐步成为诗歌创作中的有效范式和基本叙写模式之一。

四、“三人结构”之优长

较一般抒情叙事诗而言,“三人结构”的优长主要体现在全知视角下的生命个体展示和诗歌的扩容性上。

中国古代诗歌最普遍的叙事方式是采用第一人称视角,强调诗人“本我”的参与和观察。而“三人结构”则使作者退出事件本身或仅作为事件的一个参与者,从而使文本所摹写形象的展示有了更广阔的空间。

考察杜甫《石壕吏》与《潼关吏》:

(4)暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦。听妇前致词,三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。(《石壕吏》)

(5)士卒何草草,筑城潼关道。大城铁不如,小城万丈馀。

借问潼关吏,修关还备胡。要我下马行,为我指山隅。

连云列战格,飞鸟不能逾。胡来但自守,岂复忧西都。

丈人视要处,窄狭容单车。艰难奋长戟,万古用一夫。

哀哉桃林战,百万化为鱼。请嘱防关将,慎勿学哥舒。(《潼关吏》)

通过文本比较可知,同样将主人公的话语直接纳入叙事,但《石壕吏》采用了“三人结构”,通过“吏夜捉人”这一有限时间和场景塑造了“吏”“老妇”“老翁”三者的形象;而《潼关吏》则采用第一人称观察的视角,记叙与潼关吏的对话,抒发作者的感受和议论。两首诗虽都形象生动,但在饱满程度上,无疑前者更胜一筹,这得益于“三人结构”所搭建的叙事框架。在《石壕吏》中,作者虽然有“暮投”“登前途”的参与性,但针对诗歌的主体事件来说,始终作为一个旁观者的视角进行克制、冷静地描述。作者虽然是全知视角,但未着一言加以议论,而将更多的篇幅用于主人公的生命历程展示和刻画,这无疑有助于形象丰富性的生成;完整呈现事件始末,将评判的权力留给读者,实际上更扩展了诗歌的阐释空间,在这个意义上,拥有“三人结构”的《石壕吏》又因与提倡“读者中心论”的写作模式相契合而具有了现代性的潜质。

在诗歌的扩容性上,“三人结构”也体现出了一般形象塑造手法所无法比拟的优势。

让我们回到本文最初所引用的王维《陇头吟》。在诗中,吹笛的“陇上行人”是文章连缀“少年游侠客”和“关西老将”的节点,但究其本身,形象是并未展开的:“陇上行人”只作为月下吹笛者的形象出现,其年龄和生平遭际都未在文本之内加以说明。就单独的个体形象来说,“陇上行人”显然是单薄的;但放在“三人结构”中加以解读,由于“陇上行人”承接了“少年游侠客”所营造的豪侠勇力的环境氛围,又是“关西老将”的边塞往事和青春情感得到宣泄的突破口,故在两者的作用之下,“陇上行人”具体形象虽然模糊,但事实上其释义已被多元化,为读者提供了可开拓的想象疆域。在这一层面上,“陇上行人”恰恰成为了诗人王维在诗歌中所留下的“缝隙”,为诗歌提供更多阐释的可能性;但只有在“三人结构”的另外“两人”所创造的整体诗歌背景之下,这一“缝隙”才有可阐释的空间。与此同时,具有“三人结构”的诗歌在有限的篇幅内容纳了三个不同主体形象及其经历,与一般诗歌相比,这大大丰富了文本的内涵;三者相互编织交融,对诗歌主题的表现来说,无疑也增强了其阐发力。

总之,唐诗中的“三人结构”作为一种诗歌创造和意象构建的方式,其出现代表了中国古代诗歌更加完备的叙事走向,在形象的塑造方面形成了独特的格局,极大增强了文本人物形象的生命个体丰富性,扩展了诗歌的可阐释范围。我们有理由相信,“三人结构”在唐诗乃至整个中国诗歌发展史上都具有极为重要的意义,并影响着中国传统叙事抒情的布局和方式。

感谢山东大学文学院孙奇老师为本文修改提出宝贵意见!

注释:

[1][东汉]许慎撰:《注音版说文解字》,北京:中华书局,2015年版,第3页。

[2][清]彭定求等编:《全唐诗》,上海:上海古籍出版社,1986年版,第87页。

[3][清]彭定求等编:《全唐诗》,上海:上海古籍出版社,1986年版,第115页。

[4]萧涤非撰:《唐诗鉴赏辞典》,上海:上海辞书出版社,1983年版,第28页。

[5]萧涤非撰:《唐诗鉴赏辞典》,上海:上海辞书出版社,1983年版,第106页。

(隋雪纯 山东济南 山东大学文学院 250100)