社交媒体传播中的“影响力圈层”效应

2017-07-14徐翔��

徐翔��

社交媒体的有效传播中,传受关系并不是发散态的,而是倾向于传者和受众在相同或相近“影响力层级”间的传播,形成趋同和趋近的“影响力流动圈”。在社交媒体的有效信息流动中,受众最有可能对和自己的影响力层级相近的传者进行反馈,传者得到的反馈最有可能来自和自己的影响力层级相近的受众。社交媒体中这种圈层和等级通路的形成,不仅与线下实体因素及社会属性的作用有关,也基于线上特征的“影响力层级”和话语圈层。对Twitter, YouTube, Google+, Flickr这四种在国际具有重要性和代表性的不同类型的社交媒体样本,通过传受双向关联性、受传关联性、传受关联性等方式,计算和检验“影响力圈层”结构与层级相关性。结果显示,“影响力圈层”在所考察的几种典型媒体中都是存在和显著的。社交媒体研究需充分重视传受关系和传受结构中的“影响力圈层”效应和机制,以及在这种结构背景下的信息流动有效性和话语传播规律。

社交媒体;传受关系;影响力层级;受众

G206.3A004811

一、 引论与问题的提出

新媒介环境下,强势崛起的社交媒体如Twitter、微博等,推动着“人人都有麦克风”的公众传播和“参与文化”(participatory culture),公共领域中的表达和接收也似乎显得更为自由发散和去中心化。在这种新语境下的传受关系中,谁都可以作为传者发声,具有丰富性和异质性的受众也可以自主选择、收听各种传者。例如有研究者关于微博等自媒体指出,“用户可以选择关注自己想关注的对象,这些关注对象来自于社会各个阶层”[1]。有学者认为,“微博、网络论坛等新媒体平台,使不同阶层、不同社会地位的人群之间产生更广泛的对话,彼此做出反馈”[2]。由于传者可以对几乎任何层级、偏好、群体的受众进行传播,而受众也可以对任何“大V”或“草根”的帖子进行留言或点赞,那么传者和它们的受众之间是散布态、自由性的对应关系,而似乎不存在类近层级的同质结构。

本文的核心观点是:社交媒体的有效传播中,传受关系并不是发散态的,而是具有传者和受众之间的层级相近性,形成一种趋同和趋近的“影响力流动圈”。更具体地说,传者在网络的影响力水平和地位,与其吸引什么样的影响力水平的受眾密切相关;同时,受众也更倾向于对影响力相近的传者层级进行信息反馈和传播反馈,形成有效传播通路。由此,存在着传受者在影响力层级的相对同质性和区隔性,形成社交媒体有效信息流通中的“影响力圈层”现象和内在机制。

社交媒体“影响力圈层”的明确和提出,在主要意义上是源自网络影响力等在线和准虚拟特征作为网络传受关系之间的约束性和内在机制并未得到重视和足够关注。网络的影响力是一种在线社会区隔的分化维度,形塑着社交媒体信息在传受者之间的有效传播通路。影响力圈层不同于网络“圈子”或网络社群、“分众化”受众和传播等概念和实践的指向,有其自身的阐释特征和内蕴诉求。

其一,社交媒体“影响力圈层”不是基于线下社会属性的层级划分,例如实体的社会阶层和地位差异、现实中的身份和话语权的区分,而是指向线上影响力和话语等级间的话语关系。在现有的研究中,多从社会实体因素来对社交媒体中的“社会资本”进行分析,而基于线上社会资本特征的互动和传播机制并未得到相应的足够重视。例如,张志安关注了微信空间中的“层级互动”现象并认为,这种层次间的差异和“信息流动秩序”主要“是由现实社会关系网络即‘社会资本或社会资源的配置与协调状况所决定。社会群体的交往边界在微信空间中得到再现或者强化,被强弱关系形塑的异质性网络具有以社群为单位的层级分布特征,信息扩散与流动的状态主要表现为同一或者相似社会群体的‘层级互动。也就是说,微信空间中的群体内交往更加频繁,而群际分化的垂直结构则造成群体间交往的阻滞”[3]。我们并不能否认线下的“现实社会关系网络”可能对这种层级化的信息流动秩序产生的影响,但同时需关注的是线上的话语特征和话语权可否被排除在这种影响的原因之外,而且多数时候它是被忽视的。张志安的分析着眼于微信,它“作为一款私密性很强的社交软件”,与本研究主要针对的微博、SNS等社交媒体还有区别,但是相应的问题仍是普遍存在并值得引起重视的。

其二,社交媒体“影响力圈层”不是指向社会学意义上的“圈子”伦理或“熟人社会”的群体架构,而是基于网络性甚至伴有不同程度匿名性、准虚拟性的交互关系。从社会学“圈子”的角度出发来解释“互联网群体”是一种常见的研究角度。例如,有研究者把“圈子”纳入社交媒体的研究中,指出,“建构在当下现实人际关系与互联网交叉平台上的圈子,在实际上促使碎片化的传播受众群体出现有限聚集的同时,对传统的信息生产与传播机制也形成了直接影响。在此形态下,多元生产与定向扩散将成为重要的社会信息流通特征”[4]。赵高辉认为,微博是以“熟人”为中心构建的交往圈子,并带有“差序格局”的特征。[5]无可否认,社交媒体中存在着大量由各种社会圈子和社会群体构成的互动关系,但对于“影响力圈层”来说,它并不关注这些因素的作用,而是只聚焦于线上的互动格局和圈层差异。这种圈层并不来自于其他的圈子因素,而主要由参与者的话语权或者说影响力层级所主导。

其三,社交媒体“影响力圈层”不是基于兴趣、事件、主题等关系的聚合,而只是一种影响力流动的秩序或者说机制。网络中的兴趣圈层、因事件而聚合的圈子、网络群体的亚文化等,都是网络群体形成的纽带,但是我们也需注意网络用户的影响力层级、网络话语地位等网络本身的维度对于信息流动的引力与约束机制。例如有研究者从兴趣、爱好等因素论述受众的分化及其带来的“圈层”后果,指出受众会“将自己所喜爱的内容、关注的热点,依靠互联网的平台以链接方式推给更多有着相同爱好和属性的受众,这就形成了‘圈层文化”[6]。对于互联网中“兴趣型圈子”“任务型圈子”的划分也都建立于这种关系范式。[7]亦可以说,“影响力圈层”聚焦的是信息有效传播中的流动机制而不是聚合方式。

其四,社交媒体“影响力圈层”不是聚焦于传者或受众维度,而是着重于传受关系和“传受间性”。 社交媒体的研究不僅要关注传播参与者在网络影响力上的层级化,也需将视阈置于传播者中的传受影响力层级之间的关系。社交媒体的研究中把视域单独地置于受众或传者的维度并不鲜见,例如:对微博意见领袖的舆论影响力分析、去中心化的“分众”理论、受众分化的“圈层受众”,或是基于媒介传者话语身份、受众社会特征的考察分析。对于“微博意见领袖”或社交媒体受众的舆论影响力、话语权力已有诸多研究,但是传者和受众在传受关系及其有效传播中具有怎样的关系格局和“间性”结构,这在对于社交媒体的研究中仍需加以重视和挖掘。

布劳的“接近性”假设认为,人们更多与自己群体或者社会阶层中的成员交往,相同社会位置处境的人们有着共同的社会角色、社会经验以及相似的属性和态度,这些都将促进他们之间的交往关系。[8]这种社会接近性的分析为网络准虚拟特征和线上话语身份的接近性提供着理论坐标。朱天等研究者界定和区分了互联网圈子、互联网群体、互联网社会组织、互联网社区的各自的概念内涵,其中互联网圈子指的是“社会成员基于不同缘由,以社会关系的远近亲疏作为衡量标准,通过互联网媒介平台集聚与互动,所建立并维系的一个社会关系网络”;互联网群体是人们以网结缘和因网结缘形成的网络社会群体;互联网社会组织是“为实现特定目标,媒介网络所建立的分工明确的共同活动的人类群体”;互联网社区的现实示例则是天涯论坛、BBS等。[4]阿达米克等人对斯坦福大学社交网站Club Nexus中的学生的社交网络进行了分析,发现在年级、部门、专业、性别以及对书籍和电影的爱好等用户属性方面,随着用户连接距离的增加,用户之间的同质性均逐渐降低,说明用户更倾向于同与自己具有相同属性的其他用户取得联系。[9]但是在这些基本范型的梳理之中,我们主要看到的只是基于线下社会关系的互联网圈子或基于网络活动、网络主题纽带的互联网用户关联,而未展现出一种更深层次的网络圈层,这种圈层基于网络主体的传受间性和线上特征,形成信息有效流动循环的机制与范型。赖特·米尔斯曾经在其名著《权力精英》中指出,美国由顶层的政府、经济企业与军事系统“权力精英”所主导的社会结构,其“权力精英”具有内部的共同性和对于其他中层、下层的相对封隔性。[10]借用米尔斯的概念,可以提问的是,在网络社交媒体背景下是否存在着一种影响力的圈层结构,这些圈层看似界限松散、交互自由,但是其中的交互并不是自由的而是具有其自身的层级性和区隔性,层级更倾向于其相同或相近层级的交流、传播。在这样的语境中,个体的话语是基于其圈层界限和接近权范围之内的话语流动。

二、 研究设计与研究方法

前文所述的假设可进一步提炼为以下表述:社交媒体的有效信息流动中,受众最有可能对和自己的影响力层级相近的传者进行反馈,传者得到的反馈最有可能来自和自己的影响力层级相近的受众。其中,“有效流动”的界定是,传者在社交媒体发出的信息(或帖子)得到受众的反馈;“反馈”的界定是,受众对传者发出的信息(或帖子)进行了评论、点赞、转发等行为。之所以把“影响力圈层”限定在信息“有效流动”的研究范围内,是因为帖子若仅仅被发布而不被浏览或仅被浏览而并未产生反馈与作用,那我们无从判断这样的帖子是否达成了有效的信息传播,也难以判断信息的受众是否为有效受众。

本文选取几种具有典型性和各具特点的社交媒体进行实证研究,包括Twitter, YouTube, Google+, Flickr,以检验假设是否有效。它们都具有世界领先的规模和流量,其中:Twitter是全球具有代表性的著名微博平台,YouTube是全球最大和最主要的视频社交媒体;Flickr是最具有代表性的图片型分享网站和社交平台之一;Google+是具有综合性的SNS网络媒体。研究的基本思路是,对每一种媒体,通过网络爬虫软件抓取一定数量的帖子,对每条帖子考察它的发布者的影响力等级和有效受众的影响力等级。

其中的关键概念分别界定如下:(1)影响力。影响力根据不同媒体的特点和现实所能获取的指标数据,分别以用户的被收藏数(被喜欢数)、用户被查看总次数、关注者数量、得到的推荐语数量等指标来考量。(2)影响力等级。对上述影响力数值,由于它们是连续性的,因此将其转换为离散的等级序数,便于进行分析。转换方法是采取对数函数,将影响力转换为若干等级,得到的等级范围最小值为1,最高值依据媒体的不同在1015之间。(3)有效受众。对帖子的受众,不考虑那些仅观看而不做任何表示与反馈的受众,而考虑对帖子做出了评论、收藏、转发、点赞等有效反馈的受众。

四种媒体的影响力指标及其含义如下:(1)Twitter:以用户被其他用户收藏(favorite)数作为其影响力指标。这反映了该传者或受者被其他Twitter用户认知、认可的程度,这也和该传者/受者的内在质量和实力有很大关系。(2)YouTube:以用户的页面被观看次数作为其影响力指标。该指标并不是用户所发布的单独的帖子(视频)被观看次数,而是该用户页面的被其他用户观看总次数。这在作为视频媒体的YouTube中,反映着用户的传播广泛度、渗透率以及内容的吸引力,可以作为反映其影响力的有效指标。(3)Google+:以用户的关注者数量作为其影响力指标。作为一种社交网络,通过关注者数量来衡量影响力是合理的,同时该数据在Google+中也便于获取。(4)Flickr:以用户所得到的其他用户的推荐语总数作为衡量影响力的指标。Flickr是一个图像型媒体,帖子都是发布的照片,用户获得的推荐语数量既是其传播受众广度的体现,也是其渗透率和内容质量的体现,可以反映出一个账户的影响力。

由于社交媒体的类型的不同,我们对几种媒体所采取的影响力指标是不同的。但这并不妨碍这些指标反映着传者或受众的影响力,也不妨碍对单独一种媒体的分析的自洽性。因为本文的分析并不是对不同媒体中的影响力进行横向比较,而只是分析文章的假设效应在这几种媒体中是否单独各自成立。

四种媒体的“有效受众”,其界定和选取标准如下:(1)Twitter:对帖子做出转推或评论的受众;(2)YouTube:对帖子做出評论的受众;(3)Google+:对帖子做出评论或点赞的受众;(4)Flickr:对帖子做出评论的受众。这些有效受众的信息和账户网址,都可以依据四种媒体的不同,通过其评论区或反馈区而便利地获取到。

对于传受关系中“影响力圈层”效应的判定和检验,主要通过以下方式,涉及Pearson相关系数、Kendell秩相关系数、Spearman等级相关系数等:(1)传者受者Pearson相关系数。检验每个传者影响力等级和它对应的每个受者影响力等级之间的相关性,这通过Pearson相关系数的计算和检验来进行。(2)受传关联性。该部分将考察对于某个等级的受众,它在哪个等级的传者中分布比例最高。对于等级m的受众群,它可能来自各个等级的传者。将这个拥有m等级受众的比例最高的传者等级记为n。最后计算每个等级的受众(m1,m2,m3,……,mmax)和该等级受众分别对应的传者等级n(n1,n2,n3,……,nmax)之间的相关系数。理论上,若存在影响力的同层级结构,则每个 m和对应的n值应是相等或相近的,一个值大另一个值也应随之大,一个值小另一个值也相应小,也即两者应具有显著的相关性。(3)传受关联性。该部分考察,某个等级的传者拥有的各等级受众中,哪个等级的受众所占的“相对比例”最高。例如,假设等级为8的传者拥有等级为3的受众占55%,该比例看似很高,但如果等级3的受众在全体受众中占的比例为60%,那么,等级为8的传者所拥有的等级为3的受众的“相对比例”实际是低的;又例如,假设等级为8的传者拥有等级为7的受众仅占3%,该比例看似很低,但如果等级7的受众在全体受众中占的比例仅为1%,那么,等级为8的传者所拥有的等级为7的受众的“相对比例”实际是较高的。对于等级n的传者,它可能拥有分布于各个等级的受众,n等级的传者拥有的每个等级的受众所占比例记为mn。1,mn。2,mn。3,……,mn。max;对于每个等级的受众,在全部受众的总体中所占比例记为m1,m2,m3,……,mmax;则得到n等级的传者拥有的每个等级的受众的“相对比例”为某等级的受众在n等级传者的受众中所占比例减去该等级受众在全体受众中所占比例,即:mn。1- m1,mn。2- m2,mn。3- m3,……,mn。max - mmax。这种“相对比例”有效地屏除了受众全体的分布“绝对比例”对于特定等级的传者所拥有的受众的相对分布结构的影响。随后,考察n等级的传者拥有的相对比例最高的受众等级,标为m。最后计算每个传者等级n和它对应的m值之间的相关系数。理论上,若存在影响力的同层级结构,则每个 m和对应的n值应是相等或相近的,一个值大另一个值也应随之大,一个值小另一个值也相应小,也即两者应具有显著的相关性。

三、 抽样过程与数据清洗

对四种媒体各抽取一年之内的帖子样本用于分析。本研究采取专门主题的抽样,每种媒体都以“China”和“culture”为复合关键词,针对某个专题领域爬取帖子样本。各媒体的数据抓取过程分别如下:

Twitter:经采集和过滤后得到从2014年10月11日到2015年10月10日的帖子共13,471条,这些帖子在12个月中随机分布。从中剔除转推数和收藏数都为0的帖子,剩下3,850条。对这3,850帖子采集它们的转推者和收藏者。由于有些受众账号已被冻结,因此并非所有帖子的受众都能成功采集。成功采集的有:转推者9,867条,去重后6,391条,成功采集其中6,383个受众的具体信息;收藏者9,649条,去除重复后5,836条,成功采集5,829个受众的具体信息和影响力数据。

YouTube:在YouTube首页对组合关键词进行搜索得到的内容,每隔两周采样一次,抓取2014年11月16日至2015年11月15日之间上传的YouTube视频帖子,去除重复帖之后,剩下的样本2,486条。这些帖子样本的评论数量分异很大,有必要避免少数过热帖子对总体受众结构比例的过大的偏倚影响。因此对于所有帖子,若帖子的评论数量大于240条,则仅取前240条评论。最后得到16,547条评论及其评论者。这16,547条评论,由15,521个不同的评论者所发。评论者信息由于存在账户冻结、账户异常等情况,这15,521个不同的评论者中,实际成功采集15,510个评论者的影响力数据。

Google+:在Google+首页对组合关键词进行搜索,得到按时间更新顺序的帖子。采集的是2014年10月21日到2015年10月20日按时间更新排序全部帖子,共得4,947条。对这4,947条帖子,爬取做了评论、点赞的所有有效受众的信息。由于很多帖子反响冷清,没有任何受众对其评论或点赞。因此实际取得472条帖子的共7,668个为帖子评论或点赞的受众。这7,668个受众去除重复后为5,783个,从中剔除无效账户或异常账户,实际采得5,780个不同受众的影响力数据。

Flickr:在Flickr首页根据组合关键词进行搜索得到的内容,每两周采样一次。Flickr采集的是2014年11月4日到2015年11月3日按时间更新排序的照片帖子,共得16,692条,其中819条有评论,其他绝大多数的照片帖子的评论数为0。由于每个照片贴的评论区中评论数量差异很大,多数帖子没有评论或仅有少数评论,而少数帖子的评论则成千上万条。为了避免这少数帖子对整体数据比例的过大影响和样本参数的偏倚,采取弱化异常值的做法,每条帖子若评论数大于220条则只取前220条评论。最后采集得到各照片贴的评论9,018条,它们由3,673个不同的评论者所发。实际采得3,665个评论者的个人资料,其他几个由于账户关闭等原因未成功抓取。

对于传者及其受众的数据资料,进行清洗和标准化的处理、转换。获取得到的帖子、传者、受者的资料,传入到SQL SERVER数据库中进行连接操作。其中涉及的所有影响力数值如关注者数、页面被观看总次数等,通常都数值跨度很大。除个别特例和特别说明外,本文都以取对数值的方法将其转为小跨度的等级数处理。具体处理方法为:设原值为x,转换后的值为y,则y= int(log(x)*2)+1,其中int是取整函数,即取不大于该值的最大整数,如2.511取值为2;log是取以10为底的对数;原值x为0的,若无特别说明,则转换后的值取为1。转换公式为y=int(log(x)*2)+1的数值范围对应关系为:[1,101/2),转换后为1;[101/2,10),转换后为2;[10, 103/2),转换后为3; [103/2, 100),转换后为4;[100, 105/2),转换后为5;[105/2, 1000),转换后为6……以此类推。也即,每个转换后的数字编码n对应的范围为:下界为10(n-1)/2,且包含该下界值;上界为10n/2,且不包含该上界值。经对数函数转换后的等级数,基本都在1至20的整数区间范围内。

四、 Twitter中的检验与分析

通过SQL SERVER数据库对所得的Twitter数据表进行连接,每一行数据中包含一条帖子的传者资料及其对应的一个受者资料,共得到这样的数据行13,250条。

1. 传受双向关联性

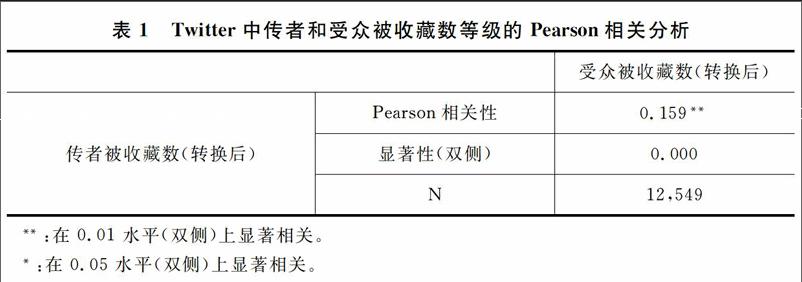

对转换后的传者和受者影响力等级数,考察其Pearson相关系数(见表1),剔除无效数据行后,剩余的有效数据为12,549条。结果显示,传者的被收藏数和受者的被收藏数存在显著的相关性,其P值为0.000。即,Twitter中传者和他对应的受众的影响力等级之间是具有关联的,一个值越大则另一个值也越大。

2. 受传关联性

在收藏数反映的影响力等级的对应关系上,对各个等级的传者具有的受众等级之间的对应分布情况,以概率矩阵和交叉表的方式表示如下(见表2)。其中,每一行表示一种传者的被收藏数等级,该行中的每一列单元格表示该等级的传者拥有的各等级受众的比例。例如,对于等级5的传者而言,其受众中等级1的受众占1.6%,等级2的受眾占1.7%。表格中最后一行为“总计”,也即每个等级的受众在全体受众样本中所占的比例,例如,等级1的受众在全体受众样本中占1.3%,等级2的受众在全体受众样本中占1.4%。

用“该等级受众所属的比例最高的传者等级”,表示对于某个等级的受众,它在哪个等级的传者中比例最高。其数值以及排序的对应关系如表3所示(传者的第12级只有7个传者样本,样本量过小,其数据不纳入考察范围)。

对上述等级序列进行相关分析,Kendell秩相关系数和Spearman等级相关系数都通过检验,P值分别为0.002和0.000,相关系数分别为0.763和0.899。即Twitter受众被收藏数的等级越高,那么该等级受众所属的比例最高的传者等级也相应越高,Twitter受众等级和该等级受众所属的比例最高的传者等级之间存在显著的相关性。

3. 传受关联性

考察每个等级的传者其受众的分布偏向。由于受众在各个等级的分布还受到总体中受众分布的影响,所以把传受矩阵中某等级传者所对应的各个等级的受众的比例,减去该等级的受众在总体的绝对比例,也即单元格的值减去该列的总体比例值,这样得到不同等级的受众对应于不同等级传者的“相对比例”(见表4)。

用“该等级传者拥有的相对比例最高的受众等级”,表示对于某个等级的传者,它拥有哪个等级的受众是“相对比例”最高的。其中,相对比例指的是,(i等级的传者拥有的j等级受众比例-总体的j等级受众比例)。其数值以及排序的对应关系如表5所示(传者的第12级只有7个传者样本,样本量过小,此处不纳入考察范围)

相关分析的结果显示,传者的被收藏数等级和“该等级传者拥有的相对比例最高的受众等级”,其相关性的P值为0.000,Pearson相关系数为0.878,存在显著的强相关性。Kendell秩相关系数和Spearman等级相关系数也都通过检验,P值分别为0.007和0.001,相关系数分别为0.648和0.843。分析结果显示,传者及其受众在影响力等级存在显著的关联。

五、 Google+中的检验与分析

1. 传受双向关联性

Google+以用户的关注者数量作为其影响力的衡量指标。对转换后的传者和受者关注者数量的等级数,考察其Pearson相关系数。结果显示,传者的被收藏数和受者的被收藏数存在显著的相关性,其Pearson相关系数的P值为0.000。即,Google+中传者和对应的受众影响力等级之间是具有线性关联的。

2. 受传关联性

对各个等级的传者和受众之间的对应分布情况,以概率矩阵的方式表示(具体矩阵结构和前文Twitter部分的表2相同,由于篇幅所限,此处不将全表列出)。其中,每一行表示一种传者等级,该行中的每一列单元格表示该等级的传者拥有的各等级受众的比例。表格中最后一行为“总计”,也即每个等级的受众在全体受众样本中所占比例。

用“该等级受众所属的比例最高的传者等级”,表示对于某个等级的受众,它在哪个等级的传者中所占比例最高。其数值以及排序的对应关系如表6所示(传者的第1级只有27个传者样本,受者的第1316级为空缺,这几个等级样本量过小,不纳入考察范围)。

根据相关分析的结果,受众的关注者等级和该等级受众所属的比例最高的传者等级之间, Kendell秩相关系数和Spearman等级相关系数也都通过检验,P值分别为0.009和0.009,大大低于0.05的显著性临界标准。Kendell相关系数和Spearman相关系数分别为0.623和0.740。相关分析的结果显示,受众及其传者在影响力等级存在显著的关联。

3. 传受关联性

考察每个等级的传者,其受众的分布偏向,得到不同等级的受众对应于不同等级传者的“相对比例”(具体矩阵结构和前文Twitter部分的表4相同,由于篇幅所限,此处不将全表列出)。用“该等级传者拥有的相对比例最高的受众等级”,表示对于某个等级的传者,它拥有哪个等级的受众是相对比例最高的。其中,相对比例指的是,i等级的传者拥有的j等级受众比例-总体的j等级受众比例。其数值以及排序的对应关系如表7所示(传者的第1级只有27个传者样本,受者的第1316级为空缺,这几个等级样本量过小,不纳入考察范围)。

相关分析结果显示,传者的关注者数量等级和该等级传者拥有的相对比例最高的受众等级之间,Kendell秩相关系数和Spearman等级相关系数都通过检验,P值分别为0006和0016,大大低于005的显著性临界标准。相关系数分别为0661和0703。这显示,传者及其受众在影响力等级存在显著的关联。

六、 YouTube中的检验与分析

1. 传受双向关联性

YouTube中以用户的页面被观看次数作为其影响力指标。对转换后的传者和受者影响力等级数,考察其Pearson相关系数。16,522个有效样本的分析结果显示,YouTube传者和受者的页面被观看数之间,相关性的P值为0.000,但是相关系数为-0.045。由于存在着轻微的负相关,下文再对受传关联性以及传受关联性进行分析,检验其中是否存在显著的“影响力圈层”效应。

2. 受传关联性

对各个等级的传者和受众之间的对应分布情况,以概率矩阵的方式表示(具体矩阵结构和前文Twitter部分的表2相同,由于篇幅所限,此处不将全表列出)。其中,每一行表示一种传者等级,该行中的每一列单元格表示该等级的传者拥有的各等级受众的比例。表格中最后一行为“总计”,也即每个等级的受众在全体受众样本中所占比例。

用“该等级受众所属的比例最高的传者等级”,表示对于某个等级的受众,它在哪个等级的传者中所占比例最高。其数值以及排序的对应关系如表8所示(其中传者的等级2、3的样本量分别为1和2,传者等级4的样本数为24,受眾的等级18空缺,因样本量不足,将这四个等级的数据不纳入考察范围):

对上表进行相关分析, Kendell秩相关系数和Spearman等级相关系数都通过了检验,P值分别为0.022和0.025,低于0.05的显著性临界标准;相关系数值分别为0.435和0.558。分析结果显示,受众及传者在影响力等级存在显著的关联。

3. 传受关联性

考察每个等级的传者,其受众的分布偏向。得到不同等级的受众对应于不同等级传者的“相对比例”(具体矩阵结构和前文Twitter部分的表4相同,由于篇幅所限,此处不将全表列出)。用“该等级传者拥有的相对比例最高的受众等级”,表示对于某个等级的传者,它拥有哪个等级的受众是相对比例最高的。其中,相对比例指的是,i等级的传者拥有的j等级受众比例-总体的j等级受众比例。其数值以及排序的对应关系如表9所示(其中传者的等级2、3的样本量分别为1和2,传者等级4的样本数为24,受众的等级18空缺,因样本量不足,将这四个等级的数据不纳入考察范围)。

相关分析的结果显示,传者的页面被观看数的数量等级和“该等级传者拥有的相对比例最高的受众等级”之间,Kendell秩相关系数和Spearman等级相关系数都通过了检验,P值分别为0027和0038,低于005的显著性临界标准;相关系数值分别为0426和0522。分析结果显示显示,YouTube传者及其受众在影响力等级存在显著的关联。

七、 Flickr中的检验与分析

1. 传受双向关联性

本节对推荐语数量值的转换方式和其他媒体有所例外,是对于传者或受者得到的推荐语数量,设原值为x,转换后的新值为y,则转换方式为,y=INT(LN(x+1)*2)+1。之所以采取这样的不同的方式,因为该原值普遍较小,绝大多数在两位数之内,所以不采用以10为底的对数而采取自然对数;且0值较多,所以先对原值加1,之后再进行对数函数的处理。

对转换后的传者和受者推荐语等级数,考察其Pearson相关系数。根据8,825个有效样本的分析,传者的推荐语等级数和受者的推荐语数之间,其P值为0.000,相关系数为0.218,存在着显著的相关性。

2. 受传关联性

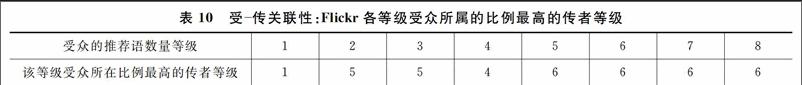

对各个等级的传者和受众之间的对应分布情况,以概率矩阵的方式表示(具体矩阵结构和前文Twitter部分的表2相同,篇幅原因不将全表列出)。用“该等级受众所在比例最高的传者等级”,表示对于某个等级的受众,它在哪个等级的传者中比例最高。其数值以及排序的对应关系如表10所示(因传者的第9、10级为空缺,这两级的数据不纳入考察范围)。

相关分析显示,受众的推荐语数量等级和该等级受众所属的比例最高的传者等级之间, Kendell秩相关系数和Spearman等级相关系数P值分别为0.023和0.007,低于0.05的显著性临界标准;相关系数分别为0.701和0.856。这显示,受众及其传者在影响力等级存在显著的相关性。

3. 传受关联性

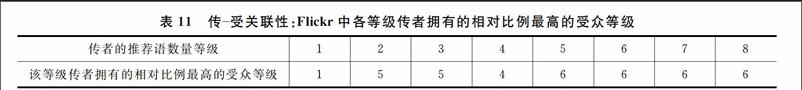

考察每个等级的传者,其受众的分布偏向,得到不同等级的受众对应于不同等级传者的“相对比例”(具体矩阵结构和前文Twitter部分的表四相同,由于篇幅所限,此处不将全表列出)。用“该等级传者拥有的相对比例最高的受众等级”,表示对于某个等级的传者,它拥有哪个等级的受众是相对比例最高的。其中,相对比例指的是,i等级的传者拥有的j等级受众比例-总体的j等级受众比例。其数值以及排序的对应关系如表11所示(因传者的第9、10级为空缺,这两级的数据不纳入考察范围)。

根据相关分析的结果,传者的推荐语数量等级和“该等级传者拥有的相对比例最高的受众等级”之间,Kendell秩相关系数和Spearman等级相关系数P值分别为0.023和0.007,低于0.05的显著性临界标准;相关系数分别为0.701和0.856。这显示,Flickr传者及其受众在影响力等级存在显著的关联。

八、 结语

通过对四种代表性社交媒体的分析,发现传者和受众的“影响力圈层”效应在各种媒体样本中基本都得到了检验。具体的检验结果如表12所示,其中“√”表示通过了相关系数的显著性检验(第一列为通过了Pearson相关系数检验,第二、三列为通过了Kendell秩相关系数检验和Spearman等级相关系数检验),具有显著的正相关关系;“×”表示不具有显著的正相关关系。

可以看到,这四种媒体几乎通过了所有的检验,分析结果与假设的符合情况良好。即使在唯一的一项未通过的检验中,即对YouTube的传受双向关联性的检验,一方面该项检验的结果只是轻微的负相关系数,另一方面对YouTube的另两项检验表现很好,足以忽略第一项的轻微不利的检验结果。而且即使该项检验未通过,本研究对影响力圈层效应的假设主要仍是基于后两项检验分析和审视。此外,除了YouTube,另三种重要和典型的社交媒体,其检验结果与假设是很相符的,这也增强了对假设的印证和支撑效力。

本研究的不足在于:首先是样本都来自于2014年底至2015年底的一年间,略有过时之嫌;其次是样本的覆盖量和覆盖领域不够大。对此需补充说明的是,数据的清洗和挖掘分析耗时甚久,但由于样本帖的被发布时间有足够大的跨度,且本文的假设并不是一个时效性很强的问题,因此过时的缺点可以说并不显著。本研究的样本覆盖面因采取主题性的挖掘而不够广泛,由于样本具有较长的采集持续性以及在一年内各时间段足够的随机性,一定程度上补充和增加了其效度。在其后可推进更大规模的研究,将抽样的领域扩展到全部帖子及全部领域主题。

总体而言,本文基于Twitter, YouTube, Google+, Flickr这四种在国际具有重要性和代表性的不同类型的社交媒体,通过传受双向关联性、受传关联性、传受关联性等方式,以及传受关联性中对“相对比例”的考察,计算检验“影响力圈层”结构和分析传受者在影响力等级上的相关性。分析结果显示,社交媒体传播中的“影响力圈层”效应在所考察的几种典型媒体中都是存在和显著的。社交媒体研究需充分重视传受关系和传受结构中的“影响力圈层”效应和机制,以及在这种结构背景下的信息流动有效性与话语传播规律。

程蕾,赵艳艳.人·圈子·社会:自媒体语境下的人际传播——基于对微博、微信使用情况的考察[J]. 新闻世界,2015(5):138139.

[2] 刘左元,李林英.新媒体打破了以往社会分层的对话机制和模式[J]. 新闻记者,2012(4):95.

[3] 张志安,束开荣.微信舆论研究:关系网络与生态特征[J]. 新闻记者,2016(6):2937.

[4] 朱天,张诚.概念、形态、影响:当下中国互联网媒介平台上的圈子传播现象解析[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版),2014(6):7180.

[5] 赵高辉.圈子、想象与语境消解:微博人际传播探析[J]. 新闻记者,2013(5):6671.

[6] 白晓婷.分众理论下的“圈层受众”理论及其研究[J]. 西部广播电视,2015(17):35.

[7] 朱天,张诚.框架理论视域下互联网圈子的传播结构认知[J]. 现代传播,2015(10):128132.

[8] [美]彼得·布劳.不平等和异质性[M]. 王春光,谢圣赞,译. 北京:中国社会科学出版社,1991:5759.

[9] Adamic, L., Buyukkokten, O., and Adar, E.. A Social Network Caught in the Web[J]. First Monday, 2003,8(6):122.

[10] [美]查尔斯·赖特·米尔斯.权力精英[M]. 王崑,许荣,译.南京:南京大学出版社,2004.

In social media, as “everyone has a microphone” and can listen to different microphone communication structures at any time, the relationship seems to be divergent and asymmetrical. However, the effective interaction between the sender and the audience is not loose and free, but tends to be the same as or similar to the spread of influence levels. More specifically, in the effective flow of information in social media, the audience is most likely to provide feedback to senders with similar influence levels while senders are most likely to get feedback from audience with similar influence levels. The formation of this circle and grade pathway in social media is not only relevant to entity factors and social attributes but also is based on the online features by “hierarchy of influence” and homogeneous circle flow. By quantitative analysis and test of some typical social media, the “influence hierarchy” effect in social media is valid and significant in samples. In the research of social media, the effect and mechanism of “influence hierarchy” in the relationship between the communicator and audience, as well as the structure under the background of information flow and effective discourse propagation, are to be highlighted.

social media;relation between the communicator and audience;influence hierarchy;audience

曾靜