历史课可以这样上

2017-07-12冉英杰

冉英杰

中图分类号:G633.5 文献标识码:C 文章编号:1672-1578(2017)06-0126-01

为什么现在很多的历史课却让学生感到枯燥、乏味甚至厭烦?为什么历史课成了“贝多分”——一背分就多,“孙思

邈”——不背就要亡(药王孙思邈)?这与新课改背景下“让学生快乐的学习,让学生学习得快乐”这一要求是相违背的。针对这一现象,很多专家和教师都做了深入的思考和探讨,比如“参与——活动式教学”,“顾、学、问、示、教、落六步教学”等。历史课可以这样上:课堂分成四个环节,环环相扣,引人入胜。下面以《洋务运动》的教学过程为例进行阐述。

1 学生自主阅读(10分钟)

每堂课安排一个学习小组,在讲台上带领大家齐读课文相关内容,一边阅读一边勾画标记,教师只在一旁观察提醒学生边读边勾。阅读结束后,教师提问相关小组“同学们,你们认为洋务运动有哪些知识点比较重要呢?”有的同学会说时间、人物,有的同学会说原因、内容,有的同学会谈到影响……通过同学的自我描述和补充,基本上把洋务运动的基础知识梳理清楚了,教师只需简要的概括即可。然后进入下一个环节。

2 教师重点设问(5—10分钟)

洋务运动是近代中国第一次改革运动,从纵向上看,它加速了中国的近代化进程,是成功的;从横向上看,与日本明治维新相比,效果逊色很多,甚至可以说失败了。为了让学生更加全面深刻的理解洋务运动,重点设置两个问题供学生讨论思考:一是外来的侵略促进了自然经济的解体和商品经济的发展,带动了洋务运动的兴起,从而促进中国的近代化,应该怎样看待外来的侵略?二是比较19世纪60年代中日两国的改革,思考为什么中国的洋务运动没有日本的明治维新彻底?

3 学生讨论解惑(15分钟)

针对第一个问题,学生通过讨论,可能会形成两派观点:一是外来的侵略促进了中国的近代化,利大于弊;二是外来的侵略它的根本目的是为了利益,侵略本身的行为是不对的,弊大于利。由此引导学生思考第二个问题,甲午战争,中日直接交锋,以大清帝国的惨败而告终!有人说,是因为中国的洋务运动学习西方不彻底,而日本的明治维新学习西方彻底导致的。为什么中国的洋务运动就没有日本的明治维新彻底呢?通过第一个问题引导学生国人对外来侵略的态度不同是否会影响向西方学习的程度不同?由此打开学生的脑洞,继续探讨还有其他哪些原因影响中日改革的程度不一样。学生通过材料对比讨论,可以得出:政治上,中国高度的专制主义中央集权制度VS日本封邦建国的封建制,领导层的政治理念;经济上,中国小农经济根深蒂固VS日本商品经济比较发达;文化上,中国传统儒学的中庸之道VS日本国民性的极端求变。通过这样的探讨,学生对洋务运动以及相关的明治维新有了更全面的认识,进而举一反三,对如何评价一场改革的成败也会有一定的认知。

4 随堂巩固练习(5—10分钟)

每堂课针对重点知识进行小组练习,进一步巩固相关知识。比如洋务运动,可以布置一道改错题,让学生指出错误并改正。

某校高一年级(1)班的同学围绕“屈辱与抗争”这个主题,要编写历史剧《北洋水师》。小明同学提供了一些素材,其中有三处与史实不符。请你逐一列出,并加以改正。

19世纪 60年代,主张“民主”与“科学”的洋务运动兴起。洋务运动后期,李鸿章创建了北洋海军。1894年,北洋水师与英国舰队展开激战,致远舰全体官兵在管带关天培的指挥下,英勇作战。最后,舰上二百多人壮烈牺牲,北洋水师受到重创。甲午中日战争,北洋水师最终全军覆没,宣告了洋务运动的失败。

错误一:

改正:

错误二:

改正:

错误三:

改正:

关于历史作业,不主张题海战术,占据学生太多时间;而是小组集体完成,共用一个习题本,每月评出“优秀作业小组”以及“最佳朗诵者”。根据每学期的月考、期中考试和期末考试,对应古代的科举制度,考取秀才、举人和进士,并设置相应奖励,以此激发学生的积极性,更好的学习历史。

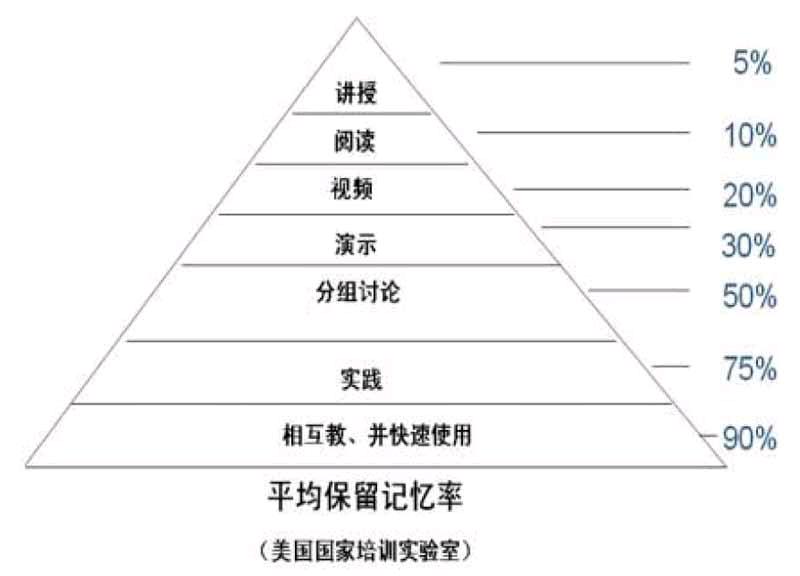

根据美国国家培训实验室“平均保留记忆率”的理论,如下图:

从图中我们不难发现,通过阅读,分组讨论,以及相互练习,在这样互相学习、互相讨论的学习环境中,学生的知识理解度、保留度能够得到大大的提高。

长此以往,可以锻炼学生的自主阅读能力,动手笔记能力,口头表达能力,辩证思维能力;让学生在课堂上既动口又动手,既用脑也用心,使学生全方位行动起来,把课堂真正的还给学生,让学生成为课堂学习的主人。