鲟鱼工厂化循环水健康生态养殖技术

2017-07-12梅海容刘宗斌刘纪皎

梅海容,刘宗斌,刘纪皎

(1.日照市东港区农业局,山东日照 276800;2.日照市岚山区海洋与渔业局,山东日照276800;3.日照市岚山区虎山水产工作站,山东日照 276800)

鲟鱼工厂化循环水健康生态养殖技术

梅海容1,刘宗斌2,刘纪皎3

(1.日照市东港区农业局,山东日照 276800;2.日照市岚山区海洋与渔业局,山东日照276800;3.日照市岚山区虎山水产工作站,山东日照 276800)

鲟鱼是世界上现有淡水鱼中体型大、寿命长、古老的一种鱼类,迄今已有2亿多年的历史,素有“水中熊猫”和“水中活化石”之称,系现存的起源最早的脊椎动物之一,我国出产的品种有长江流域的中华鲟、白鲟和达氏鲟,黑龙江流域的史氏鲟和达氏鲟等。

目前我国养殖品种主要有三类:一类是从欧洲(主要是从俄罗斯)引进的欧洲鲟鱼,以俄罗斯鲟、西伯利亚鲟、闪光鲟为代表;另一类是我国自有的种类,以黑龙江流域出产的史氏鲟、达氏鳇和史氏鲟杂交种以及少量长江流域的中华鲟为代表;第三类是从美国引进的匙吻鲟。从俄罗斯引进的欧洲鲟鱼由于从天然饵料到人工配合饲料的转化更容易,病死率低,所以最受我国各地水产养殖者欢迎。鲟鱼养殖主要有池塘养殖、网箱养殖、水泥池养殖和工厂化大棚养殖等几种方式,其中工厂化养殖方式由于占地少,可充分利用地下水资源,发病率低,养殖产量和产值高等特点逐渐受到很多养殖户的青睐,成迅速扩张发展之态势。

随着工厂化鲟鱼养殖规模的不断扩张,对地下水的需求量也越来越大,大多数养殖户没有成套的循环水养殖设备,也没有养殖废水处理设备。据统计,目前工厂化鲟鱼养殖用水循环利用率不足40%,养殖废水处理率不足10%,导致地下水过度开采,水位持续下降甚至无水可采,而养殖废水的随意排放,又对环境造成污染。如不改变这种养殖用水方式,提高地下水的循环利用率,必将导致地下水的匮乏和对生态环境的破坏,无法实现生态健康可持续养殖。鲟鱼养殖重在养水,好的水质,充足的水源是鲟鱼养殖成败的关键。为此,如何保证地下水的充分循环利用而水位不减,且不造成环境污染,实现健康生态养殖成为当务之急。近几年来,笔者结合本地养殖实践经验,就鲟鱼工厂化循环水健康生态养殖技术进行了探索。

1 养殖区基本条件

要求养殖区地势平坦,最好靠近水库、塘坝或沿海盐碱地等地下水资源丰富地方。不直接靠近水源但也要求地下水资源丰富,周围2 km范围内最好无污染企业,确保养殖用水安全。

2 养殖设施

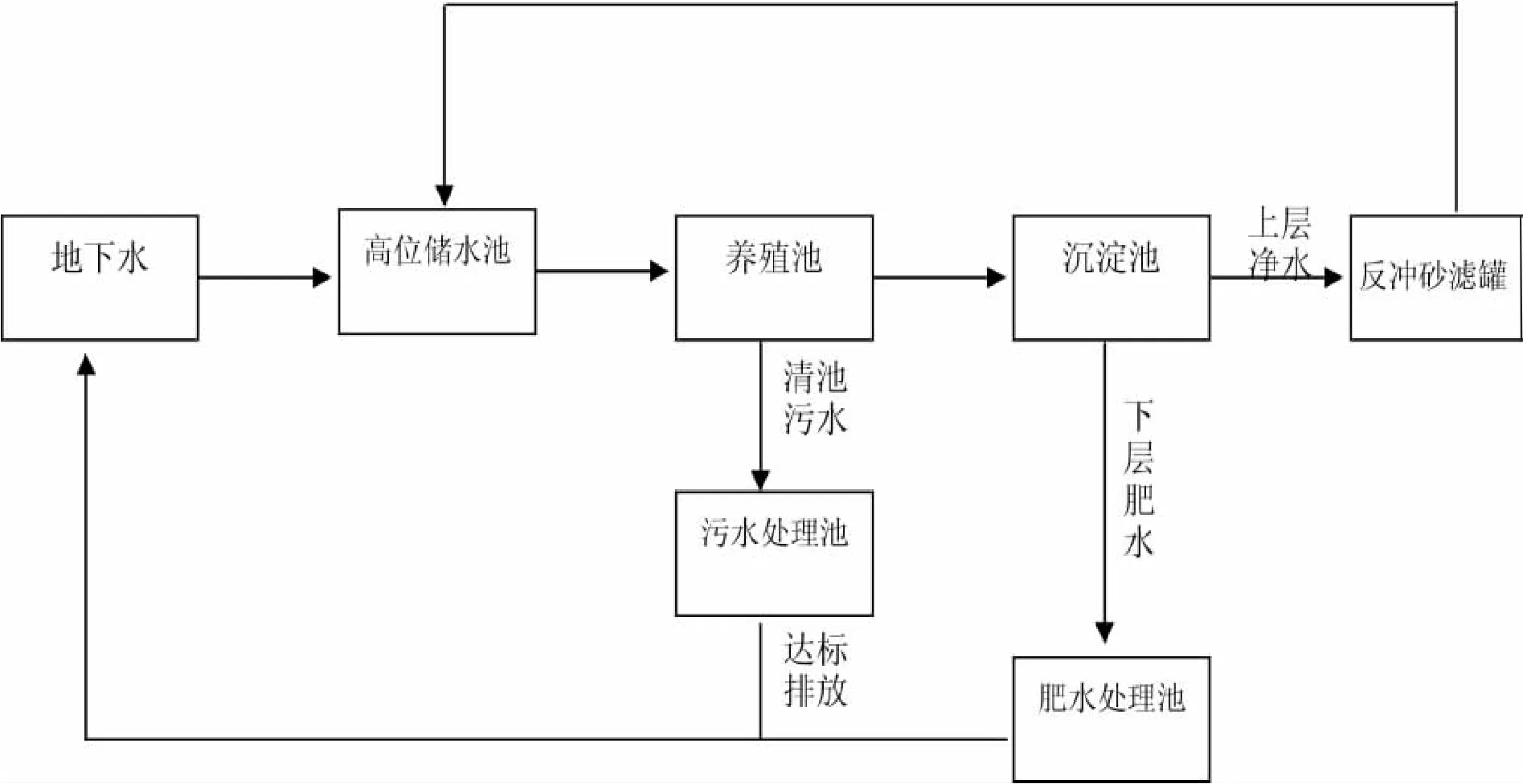

养殖棚最好为东西走向,宽度为13~20 m,四周为水泥墙,棚顶为拱形钢架结构,用无滴膜覆盖,可加盖棉毯及棉毡布等以保暖及遮阴用。整个养殖区就是一个水循环系统,主要由进水系统、养殖池、排水系统、净化系统、肥水处理池等组成。进水系统主要由地下取水井、潜水泵、高位储水池和进水管道组成,地下取水井深度一般为5~10 m,据用水量需求可在肥水处理池四周钻井,配套相应的潜水泵和进水管道,高位储水池容量大小根据用水量合理确定。养殖池有圆形、正方形和多边形等,一般以圆形、正方形四角圆弧设计养殖效果较好,池深1.0~1.5 m,池底应为锥形底,坡度为1%~2%,排水口设在锥形底部,每个养殖池的面积按照便于管理和放养鲟鱼的规格大小进行设计,一般从8 m2到60 m2不等。每个养殖棚一般设计2排养殖池,中间留出宽1 m深1.0~1.5 m的廊道,廊道深度要保证池水能彻底排干,上面铺上木板或水泥板。排水系统主要分肥水排放及污水排放,鲟鱼粪便及残饵等肥水最终要排到肥水处理池,而清洗养殖池的污水要进入污水处理池进行处理后达标排放。净化系统主要由沉淀池和反冲砂滤罐组成,沉淀池和肥水处理池规划在养殖大棚外面,沉淀池总面积按照总养殖池面积的20%设计,即1 000 m2养殖池配套200 m2沉淀池,可分为一级、二级、三级等多级沉淀池,养殖池水进入第一级沉淀池入口要设置网目尺寸小于0.5 cm的滤网,将来水中的残饵及粪便可以被过滤掉。每级沉淀池都设计锥形底,坡度1%~2%,保证粪便及残饵从中央下水口收集排出,每级沉淀池之间以水泥墙隔断,中间设“U”型缺口以便上层水流入下一级沉淀池,缺口处可设置滤网过滤,沉淀池一侧留肥水出口,用塑料管控制水位,定时拔管让粪便和残饵流出,反冲砂滤罐大小要根据需过滤水量进行购置。肥水处理池面积按照养殖池总面积的50%进行设计,即每1 000 m2的养殖池配套500 m2的肥水处理池,处理池深度为2.5 m。地下水经进水系统进入养殖池,经养殖池站管溢出经排水系统进入净化系统,经沉淀池被锦鲤、花白鲢等滤食性鱼类摄食和沉淀后,经水生植物净化后,上层清澈水经过滤进入反冲砂滤罐进行过滤循环利用,下层带有粪便和残饵的水流入肥水处理池。养殖肥水在处理池内经花白鲢、鲤鱼、鲫鱼或淡水鲈鱼、鳜鱼等名优鱼类摄食,通过水生植物及微生物制剂等净化后,经渗透进入地下水循环系统,使得地下水得到及时补充,整个养殖区形成一个大的水循环系统(如图1所示)。

3 养殖方法

各种鲟鱼的养殖方法,尤其是在成鱼养殖方法上无大区别,只是因为品种不同,在幼鱼养殖过程中的饲料转化方面存在着难易程度不同,至于生长速度的快慢,则主要取决于水质、水流、放养密度和投喂饲料的管理。按鲟鱼不同生长阶段所具有的特点,养殖方法也有所区别。

3.1 幼鱼养殖

刚采购回来的鲟鱼鱼苗,为便于饲养管理,一般先放进面积小于10 m2的养殖池内进行养殖,水深控制在0.6 m便可,养殖棚顶应遮阴,避免光线太强,对于未开口的水花,水温应保持在17~20℃,水深0.4~0.6 m,溶解氧不低于5 mg/L,流速不超过0.1 m/s,放养密度3 000~5 000尾/m3。开口饵料可采用卤虫无节幼体、轮虫等,开口2 d后可改喂剁碎的水蚯蚓和碎鱼虾,要少量多次投喂,最初10~12 次/d,1周后可改喂8次/d。鲟鱼喜弱光,灯光下摄食积极,故夜间必须投喂。随着鱼苗的长大必须注意及时分池,这样可减少幼鱼相互残食的机会。

鱼苗长到8~10 cm便可开始转喂人工配合饲料。可以采用逐渐增加配合饲料投喂次数,相应减少活饵投喂次数的办法,直至取消活饵投喂,此时要注意配合饲料的粒径必须适应鱼苗的口径。对于在此过程中生长停滞的鱼苗,应及时捞出再次投喂活饵,待体质恢复后再重新进行饲料驯化。大苗适应性强,水温18~28℃均可,水深保持0.5~0.6 m。

3.2 成鱼养殖

一般采用30 m2以上养殖池进行养殖,水深0.6~0.8 m之间,不必过深。15 cm或15 g鱼苗可放养600~800尾/m3,随长随分池。投喂次数可减至4~6次/d,随着鱼体质量增加,投喂次数可以适当减少,但每天投喂次数不应少于3次,日投饵量为鱼体质量的3%,随鱼生长逐渐降低到1%。每天都要定时清除池底的残饵和排泄物,15~20 d可倒池1次。

为净化水质,实现生态高效养殖,在沉淀池可放养锦鲤、花白鲢等滤食性淡水鱼,以摄食水中的残饵和粪便。栽植水葫芦、水花生等水生植物可以有效降低氨氮及亚硝酸盐,增加溶解氧含量。肥水池中放养花白鲢、鲤鱼、鲫鱼或淡水鲈鱼、鳜鱼等名优鱼类,里面栽植睡莲、金鱼藻、藕等水生植物。池边可栽植柳树(如是盐碱地可栽植黑松、柽柳等植物)等,在池塘内增设充氧设备,随时观察肥水池内透明度,定时测量氨氮、亚硝酸盐、溶解氧含量,根据情况及时调节水质,让养殖池排出的残饵和粪便及时被鱼类摄食,氨氮及亚硝酸盐被水生植物吸收,发现水质太肥时可加大充氧量,也可用微生物制剂进行调节,在养殖鱼类密度不是太大的情况下,养殖池的残饵和粪便即可满足鱼类摄食需要,因此一般情况下肥水池内无须投饵。

图1 水循环示意图

4 饲料选择与病害防治

4.1 饲料

鲟鱼是下口位,故适宜食用沉性膨化颗粒饲料,饲料粒径因鱼个体大小而异,与一般淡水鱼相比,其对蛋白含量要求较高。苗种饲料中的粗蛋白含量应在50%以上,并适当增加鱼油含量。成鱼饲料中的粗蛋白含量也应保持在40%以上,并适量加入维生素等,保持营养均衡。

4.2 病害防治

由于鲟鱼个体大,多数具有骨板,自然敌害少。又由于尚未有大规模人工养殖的历史,故人工养殖带来流行性、暴发性疾病比一般养殖品种要少得多,是一种“不知鱼病”的鱼种。其在养殖过程中常见病大多由水质恶化引起,故“水产养殖,养水为体”用在鲟鱼养殖上极为确切。在水温低和水质差的条件下,仍会发生细菌病,因此保持合理水温,保证优良水质,合理使用鲟鱼专用的消毒剂进行病害预防非常关键。鲟鱼主要的细菌病有以下几种。

4.2.1 细菌性肠炎表现为肛门红肿,镜检肠道有黏液,严重时发生死亡,可在饲料中添加“鲟鱼康”制成药饵进行治疗。

4.2.2 吻下端和嘴四周红肿病严重时发生死亡,一般由细菌引起,可投“鲟鱼康”药饵,同时用强氯多鲟鱼专用消毒剂进行药浴。

4.2.3 霉菌病越冬期间,由于水温低,可能出现鱼体发白和霉菌病。为预防此病,可在越冬前加有“安特鲟鱼免疫剂”的饲料。

如同所有养殖鱼类一样,鲟鱼养殖过程中的病害重在预防,在成鱼养殖过程中,每天都要注意观察鲟鱼摄食情况,定期进行测量体质量,定时测量水温、溶氧、氨氮含量,并做好记录。每隔15 d左右倒池1次,倒池时用盐度3的盐水对鲟鱼进行盐浴30 min,利用盐的杀菌消炎作用预防病害发生,同时由于鲟鱼适合在盐度1.5的水中生长,养殖用水中适当加盐更有利于鲟鱼的生长,增强成鱼的抗病力,使商品鱼的肉质更加鲜嫩,消费者更愿意购买,所以通过对成鱼盐浴可以起到一举多得的效果。

在所有药物的使用上,尽量不使用化学药物,可用乳酸杆菌或硝化杆菌等微生物制剂调节改良水质,也可使用传统中药代替化学药物进行鱼病防治,如使用化学药物要事先用少量鱼做剂量试验,以免因药物过量导致不必要的损失。在成鱼养成出售前20 d,除了可用盐浴杀菌消毒外禁止使用其他任何药物。

5 经济效益和生态效益分析

5.1 经济效益

鲟鱼具有很高的经济价值。在药用上,鲟鱼的软骨具有抗癌作用,鱼鳃具有清热解毒功效,长期食用鲟鱼,对于治疗腰疼、胃疼和脱发等有明显疗效。食用方面,鲟鱼肉质细嫩,无肌间小刺,味道鲜美,其肉和卵的蛋白质高达32%和29%。鲟鱼肉加工的熟食品在国际市场上很受欢迎,售价不菲。人工养殖的5 kg以下鲟鱼活体,肉质优于三文鱼,生鱼片的嫩、滑、爽优于龙虾,鲟鱼的通体软骨、皮、鳍肝、肠也可制成佳肴,鲟鱼卵制成的鱼子酱,更是国际市场上的高档食品。工厂化大棚养殖鲟鱼具有良好的经济效益,由于常年水温稳定可控,鲟鱼生长快,如管理得当,1年便可以从水花养到1 kg以上。鲟鱼的养殖技术成本主要为鱼种费,饲料费,人工费、电费等,以2 000 m2鲟鱼养殖池计算,配套400 m2沉淀池和1 000 m2肥水处理池,沉淀池分别按2 尾/m2放养花白鲢和2尾/m2放养鲤鱼、鲫鱼,放养密度由一级沉淀池往后逐渐降低。肥水处理池分别按8尾/10 m2放养花白鲢,按2尾/10 m2放养草鱼,按4尾/10 m2放养鲤鱼和鲫鱼。2 000 m2养殖池一周年以养殖鲟鱼6万尾、产量40 t、饲料系数为1.4计算,则一年的养殖产量产值和养殖费用明细见表1和表2(按2016年市场价格计算),通过对比分析可以看出,年纯利润接近30万元。如果利用现有条件配套开展观光垂钓、餐饮等休闲渔业项目,经济效益将会更加显著。

表1 年养殖产量产值明细表

表2 养殖费用明细表万元

5.2 生态效益

这种循环水养殖模式不但经济效益明显,而且具有显著的生态效益。一个养殖池塘就是一个小的水循环系统,一个养殖区就是一个大的水循环系统,用地下水进行养殖而使地下水位始终保持平衡,实现了养殖的可持续发展,不但避免了对地下水的过度利用,而且避免了养殖肥水流失对环境造成的污染,建立了良好生态环境。由于养殖过程中主要以盐浴方式对鲟鱼进行杀菌消毒,并且主要通过鱼类不同的摄食性质、水生植物及微生物制剂等方式进行水质净化,很少使用化学药物,整个养殖过程符合健康生态无公害养殖模式。这种养殖模式和养殖技术在北方尤其是水资源贫乏地区具有很高的推广价值。

2017-01-10)

10.3969/j.issn.1004-2091.2017.06.006