特朗普新政与多德—弗兰克法案

2017-07-11李文增

李文增

奥巴马执政八年卸任之后,留给美国乃至世界近二十万亿美元的巨额债务,这是特朗普上任执政不得不面对的困境。一般来说新官上任三把火,作为新上任的美国总统特朗普要履行其在竞选时的诺言,要扩大经济增长,扩大就业,不仅需要扩大政府财政的资金支持,而且需要金融的资金支持。然而特朗普却面临着自2008年美国爆发国际金融危机之后,美国防范其再次爆发国际金融危机的有关法案对金融扩张的约束。这就对特朗普新政构成一定程度的制约。特朗普该如何作为?媒体报道,2017年2月4日,特朗普正式签署行政令,要求全面重新评估2010年颁布的金融改革法,即多德—弗兰克法案,放松美国政府对金融业的监管。人们担忧并惊呼,特朗普新政会否导致美国再次发生金融危机?

全面重新评估多德-弗兰克法案意味着什么

何为多德—弗兰克法案?简而言之,多德—弗兰克法案就是美国式的去杠杆!法案要求,银行要有足够的资本充足率,大银行还要每年进行压力测試等等。这一法案被认为是20世纪30年代以来美国最严厉的金融监管改革。

为什么特朗普要废掉多德—弗兰克法案?特朗普公开说的理由是:“我的几个生意场上的哥们告诉我,他们公司状况不错,想扩大投资,可是找银行贷款太难了,而这一切,都是因为多德—弗兰克法案对银行的约束太紧了!”

什么意思?其实,特朗普的意思是,多德—弗兰克法案管得太严,导致企业贷款太难,市场上流动性太少了,而这扼杀了企业和创造就业的机会。因此,他要为金融业“松绑”。

特朗普大干快上搞基建,风风火火兴实业,而这都需要钱,大笔的钱呀!钱从哪里来?政府财政是一个来源,主要还是从银行借啊!银行贷不出款,我的特朗普经济学还玩什么呀?于是要放松金融监管。这就是特朗普经济学的逻辑。

按照特朗普经济学的逻辑放松金融监管,被装进笼子里的魔鬼,将要被放出来了。这一下,全球金融领域会否洪水滔天?

本来,美联储有一套自己的思路,那就是:口头加息,让全世界把钱给美国人送过来,心甘情愿地给美国当接盘侠。因此,美联储正在把美元往强势货币的道路上推。但是,特朗普和美联储想法不完全一样,特朗普要振兴制造业,实行进口替代,要扩大出口,减少贸易逆差,这就需要一个相对弱势的美元。因此,耶伦口头加息,而特朗普新政却把美元搞成了上下震荡走势。

既然不能搞强势美元吸引全世界货币,而又要扩大美国国内的流动性,那么,特朗普只好铤而走险,放松金融监管,让银行业能够更简单地对外借贷,让企业和国家更方便地搞到钱。

因此,当特朗普放松金融监管的话音一落,就在华尔街产生一片欢呼,美股金融板块大幅上涨。在银行股大涨的带动下,道指再次冲上了两万点。

特朗普的这个如意算盘看上去挺美,但是实施起来,形成一时烈火烹油式的繁荣,是否会播下美国再次发生金融危机的种子?这都是世人非常担忧的。

诚然,多德—弗兰克法案不是随意产生出来的,而是2010年美国从金融危机之后的废墟中,痛定思痛之后推出的一项金融监管改革,而人们的担忧也不是没有道理的。

多德—弗兰克法案是美国爆发国际金融危机后的产物

2008年美国遭遇了“百年一遇”的金融危机。美国五大投行中,贝尔斯登和美林证券相继被银行收购,雷曼兄弟申请破产保护,大摩和高盛也被迫转型为商业银行。昔日的华尔街投行神话由此破灭。危机期间美国已有多家银行倒闭。不仅如此,2008年的美国金融风暴推倒了世界经济的多米诺骨牌,欧洲中的冰岛面临“国家破产”,当时冰岛外债超过1000亿欧元,金融体系濒临全面崩溃。英国、德国、法国等欧盟27国在当时面临金融机构巨额负债、经济衰退,纷纷采取向金融机构注资和降息救市的政策。亚洲的韩国、日本、印度、印度尼西亚等国也无一例外卷入这场历史上罕见、冲击力非常大,并席卷全球的国际金融海啸之中。英格兰银行编纂并公布的《金融稳定报告》中曾预计全球金融机构在此轮金融危机中遭受的总损失可能高达2万亿英镑。美国的国际金融危机为何如此重创世界经济?其爆发的主要原因是什么?

一是美国的次贷危机。由次贷问题所引发的美国金融支付危机,起源于美联储在21世纪初的IT 泡沫破灭之后,美国为刺激其经济发展,特别是刺激其房地产业发展,大幅度降息,实行了宽松的货币政策。2000年以后,美国实际利率降低,与此同时通过促使金融创新,产生很多金融工具,造成资金流动性过剩,并增加了投资者对风险的偏好程度,使借贷很容易获得,甚至使相当多的缺乏偿债能力者也能轻易获得贷款。从2001年到2005年,美国房地产市场持续繁荣,刺激了次贷的快速发展。美国次贷总规模2006年全年已高达6400亿美元,是2001年的5.3倍。其间,保险公司如AIG等还为这种次债提供担保。最终在美国房价下跌引起的次级贷款对象的偿付能力下降,使持续了十四个月之久的次贷危机升级为金融危机。

二是与美国房市泡沫破裂有着直接的关系。2001年,美国政府在9.11恐怖事件及科技股泡沫破灭的双重打击下,为了防止经济衰退采取了大幅度降低利率等一系列刺激经济的手段,在低利率的刺激下,房地产价格迅速上涨,房地产价格的上涨刺激了个人消费的兴起。

2000年—2005年间,美国房屋价格年均上涨9%,到2006年6月达到顶峰。一些统计资料表明,2000年至2006年美国房价指数累计上涨了130%,是历次上升周期中涨幅最大的。房价大涨和低利率环境下,借贷双方风险意识日趋薄弱,特别是收入较低、信用记录较差的消费者也获得了贷款,从而形成了“次贷”。次级贷款在美国快速增长,同时,浮动利率房贷占比和各种优惠贷款比例不断提高,各种高风险放贷工具增速迅猛。

但是自2004年6月30日以来,美国进入了加息通道,到2006年6月29日美联储已经进行了17次的加息,从2006年起房地产价格止升回落,第三季度美国房价开始显著下滑,2006年6月—2008年3月房价下降幅度达到16.19%。随着房价的持续走低,许多家庭进入负资产状态,这种负资产危机直接侵蚀到银行业的优级贷款,导致恶意违约率不断上升,进而导致美国房价下挫, 使楼市交易因此由火热转向低迷,在一些地区甚至出现了大幅下降。由于抵押品价值的相对下降,对于困难家庭来说,次贷购房者难以通过出售或抵押住房来获得融资,这样,越来越多的次贷购房者无力还贷。于是,一些房贷机构形成了大量的次贷坏账,“两房”、投资银行、全球各类投资者手中的大批次债由于失去偿付来源而大幅贬值,金融危机从此汹涌袭来。在房地产价格不断下降的同时,利率则持续上升。自2004年6月开始,美联储连续的17次升息中,其基准利率从1%上调至2007年9月的5.25%。不断上升的利率使还贷成本不断上升,超出了大量借款人的实际还贷能力,最终使房地产市场需求减少,房价下跌,持续低迷,使违约及停止抵押赎回权的行为不断增加。

三是寅吃卯粮的消费文化使然。美国的消费模式有两大基本内容就是负债消费与超前消费。多年来,美国民众的储蓄率一直很低,美国民众贷款买车、买房、上学,就连健身、旅游这些日常消费,都要贷款,以致每到月末总要收到大量银行账单。这种过度消费的美国消费模式的政策支撑点就是低利率,美国的低利率政策,虽然保障了一定时期旺盛的国内消费需求,但也削弱了美国家庭抗御风险的能力,使整条经济链显得异常脆弱。消费者奉行及时行乐,对消费的贷款失去节制,导致整个国家储蓄率过低,并给其个人和家庭带来高负债率,家庭债务创纪录地达到了个人可支配收入的133%。2000年至2004年,借贷消费增长占消费增长的65%,居民消费增长中60%与住房再融资有关。结果是居民储蓄率从1995年的14%下降到2004年的1.6%。在2002年—2007年的5年中,美国的净国民储蓄平均仅为国民收入的1.4%,美国不得不从海外进口储蓄盈余,以维持经济增长。2007年美国的个人消费攀升至实际国内生产总值(GDP)的72%,美联储2008年4月份公布的资料表明,美国的信用卡欠账已经高达9517亿美元。由美国居民过度消费,引发次贷—金融危机也就不可避免了。

四是金融衍生产品的过度金融创新。伴随着20世纪末和21世纪初近10年的金融创新浪潮,以住房贷款等为基础资产,美国的金融衍生产品市场发展迅猛,产品设计得越来越复杂,这些产品的真实价值和风险等方面信息的透明度也随之下降。围绕次贷形成了这样一个金融创新链条:居民向商业银行等房贷机构申请贷款,房贷机构又将贷款卖给房利美、房地美和投资银行等,后者将贷款处理成次级抵押贷款债券,卖给包括商业银行、保险公司、养老金、对冲基金等在内的全球投资者。

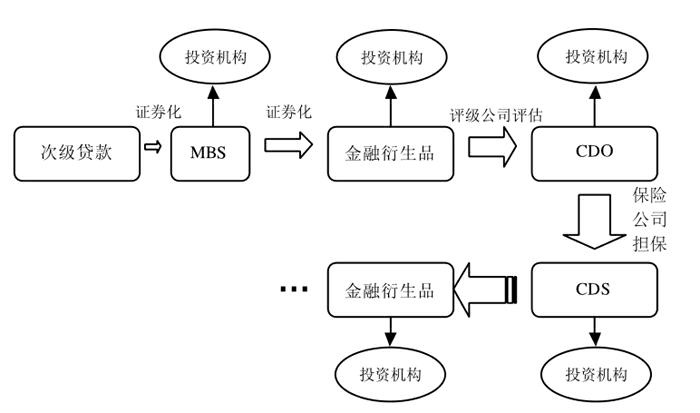

如图所示美国次贷危机的形成在于美国次贷→MBS→CDO→CDS等金融衍生品这一金融创新链条的过度膨胀。大量无法获得优级贷款的低收入群体或信用等级不高的购房者可以通过次贷购买住房,美国次级抵押贷款快速扩张。大量的次级贷款又通过证券化过程,派生出次级抵押贷款支持证券MBS (Mortgage Backed Securities)。在MBS的基础上,经过进一步的证券化又衍生出大量金融衍生品(如资产支持证券ABS),由评级公司加以评估,评为债务抵押凭证CDO(collateralized debt obligation),证券交易商将有些CDO,经过保险公司担保转变为信贷违约掉期CDS(credit default swap),证券交易商把它推销给全球投资机构和投资者。金融机构在CDO和CDS等衍生品交易中,还往往运用高杠杆比率进行融资。于是基于1万多亿美元的次级贷款,创造出了超过2万亿美元的次级债(MBS),并进一步衍生和创造出超万亿美元的CDO和数十万亿美元的CDS,金融创新的规模呈几何级数膨胀。将整个金融市场暴露在一个前所未有和无法估量的系统性风险之中。从这个角度来说,次贷危机就是金融衍生品危机。

五是源自于美国金融监管存在重大失误。在次贷危机发生前,美联储对投行业务基本不监管。此次金融危机的最深刻教训就是要加强对金融创新的监管。华尔街投行所创造的层出不穷的金融衍生品与实体经济脱离较大,金融衍生品过度创新和复杂化,而金融监管体制没有及时跟上金融创新和金融衍生品的发展,导致金融危机不断深化、升级,负面影响被无限放大。

美联储金融监管的主要问题:一是金融监管机构协调配合较差。到危机发生前后仍然实行分业监管,金融监管机构多达七家,次贷证券化过程中有众多不同类型的机构参与,需要各监管机构高度协调配合。监管机构过于庞杂就会出现协调和配合问题,更容易出现监管漏洞。二是美国的机构监管模式导致美国的功能监管较弱。机构监管具有只认机构性质不认业务的特点,而功能监管是按照不同金融业务监管,不管某一项业务由什么机构开展,都采取同样的监管标准。如证券市场和期货市场虽然有证券交易委员会和商品期货交易委员会负责监管,但監管都比较薄弱,特别是投资银行以外的金融机构在证券市场上的活动,几乎没有什么监管。

特朗普新政突破多德-弗兰克法案会否导致新的金融危机

判断特朗普新政突破多德—弗兰克法案会否导致美国再次发生金融危机,除了上述2008年美国爆发影响世界的国际金融危机之历史警示情况可以作为参考之外,还需反思美国多年来的财政政策之体制弊病,美元霸权的体制弊病,以及美国经济发展脱离实体经济的弊病等问题。

从美国多年来的财政政策之体制弊病来看,主要是美国的债务管理体制弊病,因为美国的国债规模管理制度,多年来实施余额上限管理,即美国联邦政府借款无需每次审批,只要借款总额低于国会规定的上限即可,债务上限由此产生。

然而,所谓的债务上限既无理论依据又无事实支持。由于现实中很难形成对科学合理债务限额的精准判断,债务上限管理的有效性大打折扣。一方面,大量有关主权债务可持续性的研究停留在理論层面,并未能给出一个在实践中具有普适性的量化标准;另一方面,由于财政政策和经济状况不同,各国政府债务积累的路径和规模也无定式。

在这种情况下,设定债务限额客观上并未对美国政府不断突破债务上限、借新债还旧债形成有效制约,反而导致其自身债务余额和违约风险不断累积。据统计,1940年至2013年间,美国曾91次调整债务上限,其中36次永久性提高,54次暂时性提高,1次下调,调整周期不超过10个月。为此,标准普尔公司曾于2011年首次调降美国长期主权信用评级,并在声明中明确指出“美国仍然拥有高收入、高度多样化和灵活的经济优势,但不足以弥补美国政府巨大的财政赤字风险”。

更重要的是,在历次债务上限调整过程当中,尽管宏观经济因素依然起决定作用,但党派之间的利益交换越来越多地掺杂其中,使债务上限的调整逐渐跳出单纯的经济范畴,沦为党派政治斗争的工具。受次贷危机以来经济刺激政策的影响,近年来美国债务进入了负债激增期,特别是特朗普新政近来受减税和加大财政支出的政策影响,美国债务触及上限并引发债务危机的可能性再次加大。

从美元霸权的体制弊病来看,尽管20世纪70年代以美元为核心的布雷顿森林体系崩溃,美元与黄金脱钩后,美元地位被削弱,但由于尚未有一个比美元更好更强的货币,因此,美元仍被广泛使用,仍具有特殊的地位。正是因为如此,凭借美元在当前国际货币体系中的主导性作用,以及美国在全球经济金融的中心地位,美国始终保有通过债务货币化方式解决危机的能力。所以,美国往往利用美元霸权的地位进行金融扩张,当这种扩张超过一定的限度就会发生危机,就会对别国乃至世界经济产生严重的负面影响。

从美国经济发展脱离实体经济的弊病来看,多年来美国过度发展虚拟经济,服务业比重过高,制造业等实体经济发展不足,最终导致美国发生金融危机。危机过后虽然奥巴马政府时期提出再工业化战略,实体经济发展有所改善,但由于美国长期经济发展形成的脱实向虚的经济体制机制,使很多美国人“玩虚的玩惯了”,对搞实业已经不适应了,因此其实体经济发展仍不乐观,在这种情况下实施金融扩张,都意味着美国存在着潜伏的金融危机。

特朗普批评多德—弗兰克法案影响银行贷款,其实,根据圣路易斯联储的最新数据显示,美国商业银行的信贷额自2010年末以来一直在稳步攀升,目前正处于70年以来的最高点。要知道在金融危机之前,全球金融衍生品的总额才500多万亿,目前全球金融衍生品规模超过1500万亿美元,美国6大银行衍生产品杠杆率超过24倍。

人们担心如果特朗普真的废掉了多德—弗兰克法案大部分内容,那么势必会加剧美国金融市场的脆弱性,并把全世界金融体系又绑架在美国的冒险之中。特别是庞大规模的金融衍生品,一旦失去法律枷锁的控制,那么后果将不堪设想。

应该指出的是特朗普新政还面临着特里芬难题,所谓特里芬难题就是1960年美国经济学家罗伯特·特里芬(Robert Triffin)在其《黄金与美元危机——自由兑换的未来》一书中提出的布雷顿森林体系存在着其自身无法克服的内在矛盾:“由于美元与黄金挂钩,而其他国家的货币与美元挂钩,美元虽然因此而取得了国际核心货币的地位,但是各国为了发展国际贸易,必须用美元作为结算与储备货币,这样就会导致流出美国的货币在海外不断沉淀,对美国来说就会发生长期贸易逆差;而美元作为国际核心货币的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺,这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。这两个要求互相矛盾,因此是一个悖论。” 这一内在矛盾在国际经济学界称为“特里芬难题(Triffin Dilemma)”。

根据“特里芬难题”所阐述的原因分析,美国以外的国家持有的美元越多,由于“信心”问题,这些国家就越不愿意持有美元,就会抛售美元。从1971年美国政府宣布美元与黄金固定价格脱钩的“尼克松震荡”开始,布雷顿森林体系就开始瓦解。直到今天国际货币体系的改革也没有解决好“特里芬难题”。

诚然,特朗普新政正面临着特里芬难题,即美国当前要巩固金融危机过后美元逐年强势的地位,就需管住货币,稳定利率和保持经济稳定增长,而若保持经济稳定增长,作为经济贸易大国的美国,必须扩大对外经济和贸易增长,而扩大对外经济和贸易增长,金融管制,利率不断上涨,进而导致美元汇率不断上升,又反过来形成对美国对外扩大经济和贸易增长的制约。

应该指出的是,从形式上来说特朗普拟实施的新的金融扩张是为了支持美国制造业和实体经济的发展,问题在于即使是美国银行监管放松了,实施新的金融扩张,释放出来的货币,就一定能往特朗普心仪的制造业和实体经济方向走吗?是否会跑进房地产和股市之中,搞一次新的股灾和房灾·这才是世人担心的。是的,人们担心,上一次就是由于放松监管,导致了美国的金融危机,刚刚过去没几年,特朗普又“好了伤疤忘了疼”。下一次美国金融危机有可能在10年或20年以后,甚至更短的时间又会出现,那时又会对全球经济造成灾难性的影响。

结论

根植于现行体制框架内的美国债务管理制度问题,并不会在短时间内结束,美国政府依靠无限借贷以支持其经济增长的模式也不会在短时间内终结,因此特朗普新政是否能解决美国特有的美元之“特里芬难题”,或者说能否缓和“特里芬难题”中的矛盾,避免发生金融危机?笔者认为:一是取决于美国的经济能否实现稳定发展;二是取决于美国能否放弃美元霸权并在SDR中扮演好自己应有的角色;三是取决于美国能否改变其原来的对外到处扩张,过多消耗其财政经济实力;四是取决于特朗普新政的国内金融扩张是否有度,且能进入实体经济,如果能进入实体经济则可避免发生金融危机,否则就危险了。

因此,特朗普新政若突破多德—弗兰克法案恐怕要把握好度,要三思而后行。