梅州春秋战国秦汉时期遗址与器物

2017-07-10孟凡辉

梅州春秋战国秦汉时期遗址与器物

梅州,春秋属扬越地,秦汉属南海郡,隋称程乡,唐称义安,宋元为梅州,明属潮州府,清为嘉应州,民国改县,今称梅州。自唐宋以来,生齿日繁,文教渐兴,民生民用器具亦随之发展,自成风格。为使读者对梅州地区迄今所发现遗址遗存状况有所了解,本栏目近期将陆续推出本地区所发现的文化遗址,早自新石器时代、商周,下迄清末民国,希冀由此历史遗存的角度展现梅州历史发展进程。

五华县华城镇屋背岭遗址

屋背岭位于华城镇西北3公里处的维西柯树枥村后,是五华山脉南麓的一处高约80米的山岗,山前南面不远处有五华河自西北向东南流过。通过考古发掘,山腰处未见文化层,仅发现少量残破陶器,应属墓葬遗存,墓坑已毁。仅在西南山坡上清理墓葬1座。在南面山麓发现文化层堆积,遗物较丰富,发掘面积约410平方米。

墓坑中发现随葬品6件,均为陶器,有钵、罐各2件,碗、器盖各1件。南麓探方初期遗物均为陶器,以泥质陶为主,加砂陶较少。主要有灰、褐陶两种,另有少量灰褐陶、橙黄陶等。以手制为主,有的瓮、罐等器口沿及碗、钵等经慢轮修整。陶器烧制火候大部分较高,质地较硬,少数火候略低,质地较软。泥质陶有纹饰者居多,有夔纹、勾连雷纹、云雷纹、圆涡纹、方格纹、编织纹、菱格纹、篦点纹及弦纹等。加砂陶以素面者为多,纹饰仅见方格纹。陶器口沿或器底多见有刻划符号。器形有瓮、罐、缻、碗、钵、盂、杯、器盖、陶垫、纺轮、器座等。出土的陶垫,此时期广东地区并不多见,显示该遗址有制陶作坊的存在,是较为重要的发现。通过器物的纹饰等特征判断屋背岭遗址年代晚于平远寨顶上山遗址,大致在春秋晚期至战国早期。

五华县狮雄山秦汉建筑遗址

狮雄山位于五华县华城镇东南约2公里处,是一座由南、北两个山岗组成的马鞍形独立山丘,总面积约25万平米,山上有明万历四十年(1612)修建的古塔。

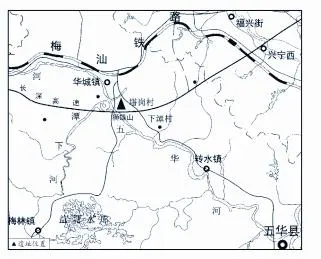

图2 狮雄山遗址位置示意图

狮雄山秦汉建筑遗址于1982年的文物普查工作中发现,1984—1990年、2011年,广东省文物考古研究所先后五次对该遗址进行调查和发掘工作,取得了一系列重要的发现。

图3 专家考察狮雄山遗址

图4 狮雄山遗址出土陶器

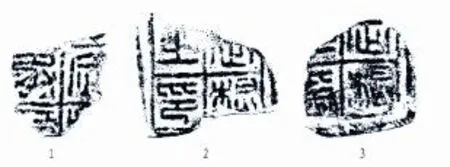

图5 封泥拓片

发现的秦汉时期遗迹主要分布于狮雄山南岗经人工修整的四级台地上,面积约34000平方米,被环绕第三、四级台地的壕沟划分为南、北两个区域。遗迹包括:壕沟1条、建筑基址5座、排水沟3条、陶窑1座、水井1口、灰坑21座、灰沟10条。北区的遗迹主要包括四座建筑基址。一号建筑基址位于狮雄山第四级台地的中北部,呈东西向长方形,东西长40米,南北残宽13—15米。从规模和建设情况判断,应是狮雄山遗址北区的主体建筑。二号建筑基址位于狮雄山南岗的第四级台地南端,出土有建筑材料、铁釜等遗物。三号建筑基址位于第四级台地东北角,判断为角楼、望楼等建筑的基础部分。四号建筑基址位于第三级台地的西侧,出土大量纺轮、网坠、陶丸、石磨盘、磨棒等生产工具,又于基址西北侧发现了陶窑和窑前堆积坑,东侧发现有铁矿石、矿渣、红烧土、封泥、残铁器等遗物的大型灰坑,判断为手工业作坊区。

狮雄山遗址出土的秦汉时期遗物十分丰富,包括建筑材料、陶器、石器、铁器以及其他物品。遗物中建筑材料最多,以板瓦、筒瓦为最多,瓦当居次,砖类最少。陶器包括瓮、罐、壶、缻、盆、蛊、釜、熏炉、钵、器盖、盒、纺轮、网坠、权、丸等。石器主要有石凿、石锛、石刀、石矛、磨盘、磨棒等。铁器仅见铁釜1件,残损严重,难辨器形。其他物品包括封泥、铁矿石等。部分封泥上印有“定楬之印”“定楬丞印”等文字。

(孟凡辉/辑)