20世纪文学写作:叙述与结构——写作中的新皇帝(下)

2017-07-08阎连科

阎连科

中国的八卦阵是世界上非常有名的迷序布局。古代战争中利用八卦阵来布局两军对垒,如果对方无法破解八卦阵的迷势,战争就必然失败,兵不血刃。《三国演义》里,诸葛亮利用八卦阵以少胜多,以弱胜强,从而扭转了整个战略的局势。

八卦阵中说的布局,多少相似于我们今天说的小说的结构。如果你可以到中国现在的某些旅游景点去,就可以看到今日模仿古人和兵书上用砖块、竹竿、棍棒编排起来的八卦阵。这个八卦之阵是为了游客,为了让人走进去迷乱而无法走出来,从而赢得愉悦和人流。但也必须得承认,在这赝制的八卦阵中,我们从不同的入口走进去,一定走的是不同的方向、不同的路径,看到不同的风光,并获得强弱不一的不同的感受。

叙述与结构也正是如此。当同一个故事摆在不同的作家面前时,对于有才华并富于创造的作家言,他们写出的故事一定不是一样的,给读者带来的感受,也一定是千差万别的。但对于平庸的作家言,其结果就大同小异了。

叙述与结构,是作家创造才华的跳跳板,每一个踏上去的作家,其跳姿和高度都一定不一样,落下时给观众带来的惊艳、讶异和庸常之态也是绝然不同的。我们说:叙述是作家面对故事的态度、立场与策略。那么,结构则是作家赋予故事本身的构成与策略。——这是我个人的理解,并非教科书上的共识。就是说,叙述是在故事的讲述中展现包括作家自己在内的人(人物)的形象——尤其是作家自身的形象;而结构,则是主要展现故事本身的形象。叙述是去怎么讲述故事的,结构是去怎么构成故事的。叙述是怎样讲,结构是被讲的故事的内在与外在——是故事的组成与布局。这布局,一如阵势中的不同路径让你看到的不同风光样,从而使读者获得不一样的感受和思考。

我们没有能力破解诸葛亮令人迷乱的八卦阵,但我们可以尝试着来说清一些文学结构、布局间的事。

一、外结构

去年初,在《19世纪写作12讲》中曾经说过,1809年歌德出版了他的长篇《亲和力》。这部小说一经问世,就波澜壮阔、汹涌澎拜。用歌德的朋友给他写的信来形容:“我从来没有听人谈起什么像谈您这部小说一样的感情激动,一样的恐惧不安,一样的愚蠢荒谬。书店门前也从来没有见过这么热闹拥挤,那情形简直就跟灾荒年的面包铺一样……”a

由此,我们可以想象《亲和力》在读者中所造成的影响是怎样的近乎山呼海啸的惊狂和争论。之所以有这么巨大的影响,当然是因为它的内容。但我们在这儿要说的,是不被读者谈及的《亲和力》的故事的“外结构”。

在《亲和力》这部长篇小说中,人们谈起它的故事时,都会想到歌德为了讲好这个故事,在讲述中均匀穿插进去的附言、便条、日记、来信和如短篇小说一样的“故事”。这种穿插,在当时看来,只是为了讲述的便利、阅读的调节和故事真实感的证明。但在今天看来,那译为中文本就不长的18万字中,6封来信,6篇日记摘抄,1篇近6千字的完整的短篇故事和女校长与男助理在来信中的附言与便条,这14个镶嵌在故事中的讲述的“附件”,它已经构成了建筑故事的多元材料,一如今天砖石建筑中浇灌在墙壁间的钢筋水泥柱子样,它不仅调节着讲述的节奏、阅读的感受和真实的证据,同时,也还正有着被我们忽略的小说“外结构”的意义。

我们说的外结构,是指故事框架的组成。歌德当然可以在这个故事中不用这些镶嵌其中、分布均匀的情节的“附件”,他可以完全如《少年维特之烦恼》样一气呵成,一笔而述。但是,与那个纯粹一味的作家之讲去比较,二者给读者带去的阅读之感,却是完全不同的结果。这和中国早期乡村质朴的房屋一样,虽然是一种地域材料的土坯建筑,但房子关键处的柱子,却全部是砖柱和水泥组成。如此,这房屋的结构就发生了变化,质量与美感,也因为这些不同而完全的不再一样了。这些镶嵌、分布在土坯泥墙间的砖石立柱与水泥钢筋,表面看,没有改变房屋内部的格局与变化,但这种外结构的变化,却毫无疑问在影响着房屋建筑的质量和主人——居住者——小说中人物的内心与情绪,这就使得小说从外而言,其结构是形式的、外在的,但却一定多多少少都在影响着内容——故事的内部与人物的推进与变化。

当把《亲和力》这部小说的外在形式纳入小说的结构去研究时,我们正可以看到小说的某种结构——比如外结构——的早期的雏形与种子。沿着这条阅读的路线,向前走我们能看到18世纪的奥斯丁b在《傲慢与偏见》中不断镶嵌使用人物来往的信件,艾米丽·勃朗特c在《呼啸山庄》中不仅频繁引用书信和别的“非小说”的文字,而且还把人物的内心活动用另外的文字标出来,如此这般,往后走到19世纪,就有更多类似这样外结构的作品了,如司汤达d在《红与黑》中40多章的写作中,前41章的每一章的开始,都有题词或引用一句别人的话;如马克·吐温e喜欢在小说中镶嵌新闻稿。如此等等,到了20世纪,这种外结构就是非常非常普通的事情了。比如海因里希·伯尔f在他的《丧失了名誉的卡塔琳娜·勃罗姆》中就完全使用报纸的通讯等,而发展至美国作家多斯·帕索斯g1988年在中国翻译出版的《美国》三部曲——《北纬四十二度》(1930)、《一九一九年》(1932)和《赚大钱》(1936),再来到所谓的结构现实主义大师、秘鲁作家巴尔加斯·略萨这儿,我们很容易就可以发现,他的《绿房子》在结构上使用的“连通器法”,《酒吧长谈》则是“对话波”,《胡莉娅姨妈与作家》则为“分章叙述和章节穿插法”。之后的 《世界末日之战》 《狂人玛伊塔》《情爱笔记》等,在小说的结构形式上,都有鲜明的不同。所以,研究者称他为结构大师,“结构革命的急先锋”。

在這儿,我们以其中国读者更熟悉的略萨的《潘达雷昂上尉与劳军女郎》为例,可以非常清楚地看到小说的外部形式是如何转化小说本身的叙述结构的——我们说的被叙述为文字表现的外形式的外结构。在帕索斯的《美国》三部曲中,且不说这浩瀚的小说的内容是什么,但作家在表现这些内容时,大面积地使用了剪报、广告和政府文件等带着实证价值的“材料”穿插、夹杂、拼贴在叙述中,使《美国》这部三部曲的小说,从形式言,看起来真实、立体、全方位。而到了《潘达雷昂上尉与劳军女郎》,这种外在形式的立体、全方位、实证性,已经完全不再是穿插的叙述,而是叙述的全面、整体和覆盖,是外结构成为结构本身(非形式)、叙述本身,没有它们,就没有内容的存在,没有故事的存在。作家在故事中的讲述——如歌德在《亲和力》中样——变得次要、辅助、补充,而这种形式本身的外结构,才成为讲述的主干与故事之本相,成为作家叙述的内在态度与策略。电话、对话、梦境和时空交错而内容相连或一致的答问和说明,还有官方文件、行政指示、下级向上级的报告材料、上级向下级的文字命令与指导函件、报纸剪帖、广播电台的广播稿,但凡在现实中能够出现的小说叙述以外的叙述材料,都成为《潘上尉》这部小说叙述的结构主件,被作家组织、构成在叙述的故事里,成为这部“结构现实主义”小说最立体的结构,最完整、全面的故事块垒的组成。实在说,就小说的外结构而言,再也没有比《潘上尉》这种文字明显的结构——外结构来得这么庞杂和贴切,一目了然并恰如其分,似是杂乱又极度有序。《潘上尉》——这部从形式上看,是鲜明的外结构形式,但它却又从本质上推进、左右、叙述着故事的本质与内容。是外结构讲述并左右了内在的故事,如果没有形式上的这种外结构,也就没有那样的故事与内容。从而,形式已经成为了内容。外结构也成为了故事之内在的本质。让读者感到,如果不是这样的外结构的存在,而故事中那个带着妻子、母亲和“劳军女郎”去四处劳军的故事就完全不能存在样。

在《潘上尉》这部小说中,我们不再感到它其中所有呈现故事和推进、变化故事的报告、文件、函信、通知、电话记录、电台播音的语音文字和经验材料等,是如《亲和力》中的信件、日记、故事、附言样,只是讲述故事的便捷方法和手段,是一种形式的丰富。它——在《潘上尉》中,完全是那种形式的提升和转化。使简单的形式,成为了小说丰富、立体、全方位的故事构成,而这种结构构成,从浅显处观看或视说,它是形式的,外在的,但这种外在的外结构,有一种力量从外部向内部渗透和散发,处处左右、影响着内在的故事与意义。内容不仅靠它来呈现,还被它统治、管理和扩散——这就是我理解的现代小说的外结构与传统意义上故事讲述方法(形式)的差别。传统形式在小说中只负责呈现故事和调剂读者的阅读感受,它从本质上——换一种讲故事的方法,也不改变或不怎么改变故事意义之本身。但是现代结构,哪怕是外结构,它却是那个故事唯一的、必须的。换一种结构或形式,那个故事将不复存在,如楼屋坍塌般。而就外结构言,这方面最成功的小说典例,就是《潘达雷昂上尉与劳军女郎》了。

二、内结构

今天,中国的作家、批评家,谈论陀思妥耶夫斯基的小说,都会谈到巴赫金和他说的“复调结构”。陀思妥耶夫斯基从1845年发表第一部中篇《穷人》,1846年发表《双重人格——高略德金先生的奇遇》之后,他的小说几乎每部出版,都伴随着让人深深的震颤、不解和争议。在他的那个时期,读者、论家对他的拥戴,一直没有像对托尔斯泰和屠格涅夫那样挚情深思过,直到1928年,俄国的大论家米·巴赫金(1895-1975)出版了研究专著《陀思妥耶夫斯基的创作问题》,发现并提出了陀氏小说的“复调结构”,人们对陀氏小说的理解,在世界范围内,才有些“恍然大悟”。——啊,陀氏的小说总是让我们惊异、颤抖,感受许多,却又抓不住什么,原来是因为作者和人物在小说中讨论了太多问题,却又不予解答,而让读者深思而莫衷一是。小说中的人物,每一个的声音都在你的耳边和心里回响荡动,都在证明自己存在的理据,而作家在这些人物之后,却不显态度、立场和言论,只是一种对各样人物矛盾存在的理解与包容。所有的人物精神都不是单一的,都有双重精神的或更多变数的存在与可能——这,就是他小说中深藏的“复调”。

这样的小说结构,就是复调结构。复调结构,使小说产生行为、语言以外的多重含义,但一定没有最终一统的结论。

1986年7月,刘再复在上海文艺出版社出版了他的专著《性格组合论》。40年前的中国,这本书转眼之间风靡繁华,卖了几十万册。为了不使一本理论专著被卖成大众读物,读者不得不写信到出版社要求停印。真实而言,那时几乎热爱文学的人,都人手一册,把这本书当作写作入门的金钥匙。而有明悟之心的作家们,自然从中抓到了写作的“技巧秘诀”。40年后,今天再重读这部专著,也仍然不得不说,这是少有的关于文学理论最有独创意义的中国作家与理论家的了不起的一部见地之书。

认识到人的性格的矛盾性,对于作家艺术家来说是异常重要的。一个只知道勇敢和强劲为“纯粹勇敢”和“纯粹强劲”的作家,并不真正认识和把握勇敢性格和强劲性格,他还只了解勇敢与强劲的抽象形式。只有当他知道勇敢与强劲的内在矛盾,即勇敢在于战胜恐怖,强劲在于排除障碍,他才真正理解勇敢和强劲,才能写出生气勃勃的,有血有肉的勇敢和强劲,也才真正把握到勇敢和强劲的真实内容,即勇敢性格与强劲性格核心中所蕴藏的“物”,也才使性格形象具有丰富的审美价值。h

然后,从性格谈至人性和“深的灵魂”,他又說道:

表现灵魂的深邃,就是应当透过人物性格表层的东西而完成一种艺术发现,即发现用单一的、机械的审美眼光无法发现的、更为深刻的东西,这种东西,就是蕴藏在人的性格层次结构中丰富复杂的辩证内容,即人的性格的矛盾内容。i

在这儿,刘再复先生以人的“勇敢”与“强劲”为例,谈的是性格组合结构,也是人的存在的复合结构,这和巴赫金论陀思妥耶夫斯基的小说有着异曲同工之妙。我们从他们讨论人和作品的研究说开去,就发现了在小说的结构中,除了作家用文字写出来的明结构,或说显结构,还有作家没有用文字写出来的关于作品与人物的暗结构、内结构。

原来,人们只以为《尤利西斯》埋伏的野心是以“内心独白”的“意识流”和用各种技法来颠覆19世纪的写作,谁知他还在写作的整体上,从一开始就不着笔墨地设计了和《奥德赛》的对应关系。

原来,马孔多镇的从无到有,从零散到繁华,再从繁华到消失,以为这就是拉美百年的颠荡史,谁知这还是和《圣经》的“创世纪”、“出埃及记”、“希望之乡”及“洪水灭世”等有着亲密的联系,其深层的结构,正是《圣经》的某种精神与象征的植移。

原来,有一个叫佩德罗·巴拉莫的庄园主,他少年时家道中落,成年后巧取豪夺,拥有无尽的土地和牛羊。他富有了,发达了,就和村里的妇女随意野合,奸淫无数,私生子多得数不胜数。而且,他还随意烧杀,无恶不作,制造假证,巧取豪夺,勾结官府,开脱罪责。总之,这是个十恶不赦的人。单说这个人物和由这个人物所引发的故事,这个小说没什么了不得,也就是控诉与批判的道德小说。可是,情况恰恰不是这样。在这个故事里,正常的故事叙述是没有的。它几乎没有传统写作中作家叙述的存在,通篇都是时空交错的回忆、对话、独白和喃喃私语。不仅这样,当我们慢慢开始阅读时,也才层层、渐次地发现,故事中那些活灵活现的人物,他们回想、他们交谈、他们欢乐、他们媾和,并独自私语和呢喃啰嗦——可是,他们这些生活中的活人——却几乎全部是早已死过的另一个世间的人们。几乎全部都是死过并都已在地下尸腐骨烂的人。原来,在那部名为《佩德罗·巴拉莫》的小说中,隐藏着一种被混淆、混乱、颠倒的内结构。时间与空间、过去与现在、真实与想象、记忆与虚构、阴间与阳世,这种对立的存在,在那部神奇的小说里,都有一种内在的可谓“浮桥结构”的牵扯与连结。简言之,就是所有二元对立的两岸,都有“活人”与“真实”来作为连结横跨的桥梁,这个桥梁悬置挂空,很像我们现实中渊河两岸挂在两边山崖上的浮桥。桥把两岸接通了,但它悬置的危险,并不是所有的读者都可以走过去。走不过去,但并不等于桥的不在,并不等于美的不在。《佩德罗·巴拉莫》的小说故事结构,正是这种浮桥在连接着小说中所有两岸的对立。比如说,当我们怀疑阴间、阳间是否能够真的打通、存在时,而穿梭在阴阳两岸的人物却都是活灵灵的存在的,入木三分而栩栩如生的。当我们以为空间、时间的交错失真时,而“物证”却是真实的,摆在读者面前的。

……借助我们身后那一丝微弱的光线,我发现两边的黑影高大起来,我感到我们是走在两边都是黑影狭窄的过道里。

“这是些什么东西呀?”我问她。

“是一些破烂的家具,”她回答我说,“我家里全都堆满了这些东西。凡是离开村庄的人(死亡)都选我家作为堆放家具的地方。可谁也没有回来要过……”j

在母亲死后七日,替母亲去寻找父亲的“我”,正在已经少有活人的科马拉村寻找居住,而和他对话的正是开门迎接他的已经死去多年的母亲的朋友爱杜薇海斯太太。而通知爱杜薇海斯“我”要来这儿借宿的,也正是死去的母亲。时间、空间,阴间、阳间,一切都是不确定的,虚幻的,摇晃的。可在这“虚幻”、“摇晃”的不确定中,物证——“破烂的家具”和“凡是离村庄的人都选我家作为堆放家具的地方”——这成了真实的证据,于是,被怀疑的不确定性被这确凿、真实的“物证”稳固了、证实了。故事就“从摇晃的不稳定性”中稳下来,读者又在怀疑中沿着“真实”的浮桥从这一岸到了另一岸。整部的小说,都是让读者从这岸到另岸的过程,都是在寻找浮桥、踏上浮桥、跨過浮桥的过程。故事在虚亦实、假亦真中讲述、推进着。如此,那个充满小说的两岸对峙之间就总有“人物”和“物证”作为桥梁的搭建者,读者在横跨阴阳、虚实、真假、时空的两岸时,都是通过小说中的“人和事”——“人物”与“证据”——横跨在两岸的浮桥上。即便那浮桥不断地产生一种悬浮的摇晃,使读者也随之产生一种真实与非真实的“摇晃感”、“挂空感”。可又因为那悬浮的效应,反而使读者更相信自己是站在一座真实的桥梁上边了。

这,就是《佩德罗·巴拉莫》给读者在阅读中的“悬浮的真实”——于是,我们发现,在这个故事中,深藏的故事结构并不简单是我们说的“人鬼之间”(乃至于最早的小说译名,也就叫《人鬼之间》)——而是人鬼之间、时空之间、虚实之间,过去、现在、未来之间的连接的桥梁的存在——“人物”与“证据”——那个横跨两岸内在的“浮桥结构”。有了这个浮桥结构,故事的建筑便直立了起来了,而且使读者在阅读中既放弃了往日真实的苛求,又不去追问对虚幻和可能的疑问,而只驻足在浮桥真实摇晃的感受上。

一切的真实与逻辑,都建立在这个浮桥结构上。

这个“浮桥”是一种内在的连接,更是一种来自内结构的感受。对读者是一种真实,对作家是一种叙述,对文本,则是一种更深层的内在结构。在内结构的层面上,一种是如《尤利西斯》 《百年孤独》那样隐性的不用文字直言的对应和联结,一种是如表现在拉斯柯尔尼科夫这个人物内心的“复调式”,再还有,就是既非“对应联结”,也非“内心复调”,而是深藏散落在故事中的看不见的“浮桥”之感受的内在存在。

当然,关于外结构与内结构,还有很多值得谈论的小说。就是鲁迅的小说中,每每出现的“我”——鲁迅本人,无论是少年的鲁迅、知识分子的鲁迅,还是那个作家的鲁迅,其实都在形成一个鲁迅小说的内结构——这是另外非常值得探讨的问题。而在我们这儿,仅是为了讨论的方便,为了更清晰的说明,我们把叙述与结构,拆解开来,分解为了“叙述”和结构中的“内结构”与“外结构”,而真正对于伟大的作品,叙述与结构经常是混为一起的,水乳交融、不可分割的。内结构与外结构,也是不可拆解去分为甲乙丙丁的。

拆解必然是一种不公,是一种妄自尊大和公然傲慢的误读。

以《红楼梦》为例,它的外结构难道不是一种鲜明的神话吗?内结构不是一种鲜明的佛教联结吗?而在叙述上,曹雪芹不是有一种超然的悲悯态度吗?可是,我们又哪能这样去拆解和解说。一旦这样拆解和解说,就必然掉进为论而论的自我陷阱里,成为作家的丑角和论家的多余。伟大的作品,不可能没有叙述的立场和态度存于其中,更不可能没有结构在其作品中。陀思妥耶夫斯基的小说因其难论而伟大,巴赫金因其可论而伟大。这是悖论,也是斗争和共生。直到今天,四百年都悠然过去了,我们还在为莎士比亚的戏剧结构着迷、讨论、争吵而不休。为什么会这样?是因为莎翁戏剧结构的复杂与混沌,我们很难用某种结构的方法去注释和解说,一如“复调结构”也并不能说清陀思妥耶夫斯基的全部样。

再一次来到鲁西迪的《午夜之子》。再一次来到这部巨制的开端上。“话说有一天……我出生在孟买市。不,那不行,日期是省不了的——我于一九四七年八月十五日出生在纳里卡大夫的产科医院。是哪个时辰呢?时辰也很要紧。嗯,那么,是在晚上。不,要紧的是得更加……事实上,是在午夜十二点钟敲响时。”k几次提到这部小说的开头,是因为这个开头就似乎显示了“讲与听”,“作家与读者”的关系,更重要的,是从这部小说的开始,它就强调了一个作家在一部小说中的叙述存在和叙述者的形象——那个讲故事的人、那个听故事的人和我们,还有作家本人,一连串的模糊的形象,都已经在这个开头中存在,并随着故事的讲述——而非故事本身变得渐次的清晰。

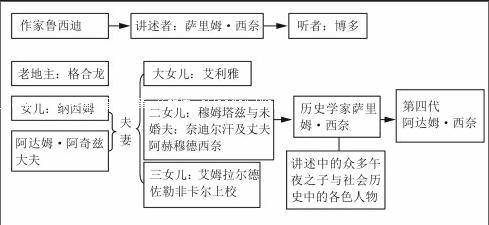

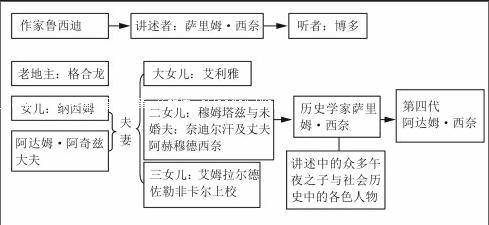

原来,在《午夜之子》中,是有两个群体的人物。这两个群体,在文本中遥相呼应,而又在故事进展中,若即若离,相互渗透,再不时剥开,互不联系。一个群体是那个写小说的鲁西迪和那个在小说中讲故事的历史学家萨里姆·西奈;另一群,就是一直在西奈面前听讲并一直和他争论的西奈的情人博多和我们——这些类似博多的庞大的读者们。可是,这个群体,并不是故事的中心,只是故事的来源与故事的接受者。而故事的中心,是讲故事的人萨里姆·西奈家族史中六十年的各色人物(《百年孤独》哦!)和这个家族以外的如西奈一样无数、上千的“午夜之子”们,以及围绕着这六十年历史进出、展开的社会现实中的各色人物等。在故事外的故事源的一端和故事内部更为复杂、庞大的人物群,被联系起来的是那个讲述者,故事的主角萨里姆·西奈。于是,在《午夜之子》中,有一个比外结构、内结构更为复杂繁复的“多元结构”产生了。在这个“多元结构”中,叙述和结构本身混为一起,并浑然天成,而内结构与外结构又相互渗透、彼此辅助、共持共鼎。如果是为了讲解的便利,我们是可以把《午夜之子》这个巨型多元的结构建筑,大致的支解开来,看一下它的内部的构成。

1. 叙述与叙述中的人物关系结构

2. 文字呈现的外结构

(1)与印度史诗《摩诃婆罗多》 《罗摩衍那》的讲述呼应。

(2)印度历史中无数的重大事件,如英军1919年对印度人的大屠杀,巴基斯坦政变,孟加拉战争,甘地统治,印度建国与英殖民撤离、印巴关系与分治、中印战争、印度经济金融历史事件等,这些重大的时代动荡与记忆,都鲜明地镶嵌在故事之中,渗透并影响着家族命运与故事中人物的命运,使得《午夜之子》的家族史与国家、民族的历史,形成不可分的形式上呼应结构。

(3)宗教矛盾与家庭、家族矛盾关系,在故事中自始至终互动影响,你左我右、我左你右,而又不舍不分,共存共生,形成另外一种可见可触的结构应对。

3. 看不见的内结构

(1)文本制造者和文本的关系,即在叙述中从作家到讲述者萨里姆·西奈和不参与文本故事的听者博多所构成的贯穿整部小说叙述线与文本故事中家族史及午夜之子们的命运故事的互动与疏离。这种互动来自于讲述者——午夜之子萨里姆·西奈。而疏离,在于这讲述的过程本身在文本故事中的相对独立,从而形成了一种看不见、被忽略又实际存在的“双叙述”结构,既“讲故事”和“故事本身”的对应、混杂或独立的存在,从而成为小说中虚实相应、彼此存在的内结构。

(2)家族史与午夜之子们的命运史及国史中的民族史,在小说史“三史”交错。使我们无法真正从故事中分清家史、国史、“午夜之子”们命运史的彼此与彼此中的ABC。虽然这样的交错并不是鲁西迪的独创,在19世纪伟大的现实主义作家的作品中,如 《战争与和平》《静静的顿河》以及《约翰·克利斯朵夫》这样的小说里,都曾有过鲜明、成功的实践,但历史和国史,在鲁西迪那儿,已经不再是人物和故事的时间长河,而成为了故事空间上的大树之果,一粒粒,一颗颗,或肥或瘦、或枯或落,都构成了时间与空间组合的新的结构——以空间带动时间——如一棵低矮的巨树和它蓬大无比的树冠,那低矮粗壮的树身,不是生长的时间,不包含年轮的存在,而是被压缩的空间,一如物理上说的宇宙在大爆炸之前,空间被压缩到一个坚果壳儿的大小,而那树冠上无数的果子,才是时间的记忆与种子。空间的膨胀,才有时间的产生——这样说似乎有些夸大、神化《午夜之子》的结构,可它确实给了我这样的结构感受。这种结构,带动着一种新的叙述,这就不得不使人称赞它结构的创造,尽管,这一结构上的创造,总是让人想到卡尔维诺的小说《寒冬夜行人》和《百年孤独》的某种组合。

(3)在《午夜之子》的内结构上,还有着一种“国际关系学”,这也是这部小说可谓“大小说”的缘由。但这种国际关系学的存在,我们是只可以感受而无法说清的。这一点,在欧洲作家的作品和英语国家的作品中始终存在,隐隐含含,如以色列作家奥兹先生的《爱与黑暗的故事》,其中“作家”的叙述、家族历史与国家命运和文学的国际关系学,与《午夜之子》可谓异曲同工。从结构上比较这两部小说,将会是有趣并非常有创见的意义。——回头到小说的国际关系学上来,不得不承认,在我们中国文学中是始终没有的,这是文化的原因,也是国际地理的原因,更是语言的限制。也正是这种限制,也才让我们感受小说“国际关系”存在与小说故事互动的结构应对。

总之,以《午夜之子》和《爱与黑暗的故事》为例,我们得知,在现代小说中,除了清晰的叙述和内结构与外结构外,更有一种现代的混沌结构,将其叙述性与结构性——内结构、外结构等的一切界限,都打乱组合、重新装置,组成一种叙述与结构混合的多元结构,而使小说变得更为复杂与现代。不是说这种更为复杂、混沌的多元,将叙述与结构中的内结构与外结构都混合而成的多元,一定就伟大于那些清晰、明了,在内容上更为接近并真正抵达人的灵魂的小说好。而是说,20世纪的写作,在叙述与结构上的创新与创造,已经在相当程度上——至今都还是世界上一些最有才华的伟大作家们写作的皇帝,管控着他们写作、创造的今天与未来。在这儿,恰恰还需说明的,是在叙述与结构上最有创见的作家,却大多——或多或少地在写作中和人物的灵魂拉开了距离。这一点,不得不说,大家始终没有超越陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰们对人性的认识,也没有超越卡夫卡对人的困境的认识,就是得到世人备加崇敬的马尔克斯和其他拉美及世界上那些最有文本、文体建树的作家,都长在叙述与结构的创造上,而或多或少,却短在对人性与灵魂的认知上。

也许20世纪的作家们,对文体的过度创造正阻隔着作家对人的更深刻认识。可没有这种创造,又难以逾越19世纪写作对人的认识的高峰。这是两难,《佩德罗·巴拉莫》与《午夜之子》,同属于这种多元结构最成功的典范,但我们不得不说,形式上的巨大成功,也是对人物、人性、灵魂深刻、丰富的巨大简化。或多或少,是因为对人的简化,而获得了形式——结构与叙述的创造的丰富。

我们很难从一个短篇小说去讨论复杂多变的20世纪的小说结构。《卢维那》l的结构也无太多异样之处,但小说的神秘和省略,却和《佩德罗·巴拉莫》一样。读完这个短篇,再读《佩德罗·巴拉莫》,就可以找到走进科马拉m和半月庄的通道。小说开始,作家信笔写了两段关于墨西哥南部最高的山脉卢维那,环境、气候、土地和植物,总之,那儿是人迹罕至的不毛之地。可是在这两段之后,作家又信笔一转,出来的是一个向作家(也许是别的什么人)不断倾诉、描述卢维那那儿如何艰苦、缺水,日日大风、怪异多变,人一长大就离开,留在那儿的只有老人、儿童和媳妇,整个山脉都如同坟场一样死寂和令人恐慌……然后,小说就完了。讲的和听的,继续喝着酒。小说到这儿戛然而止。谁在讲?谁在听?听者是要到卢维那去才要听的吗?讲的是因为终于离开了才要讲的吗?神秘、魔幻、不可思议,这个小说的主要人物是人还是那个地方“卢维那”?至少说,“小说是人学”这个论断在这没有意义了。地域的神奇、残酷取代了“人物”的存在。这在19世纪的写作中是完全不被允许的。《卢维那》——无来由的故事,无来由的人物,只有“有来由”的那块地方——卢维那山脉。

《卢维那》告诉我们:“短篇是可以这样写的!”从结构与叙述去说,中间多少有些作家与讲述者的简单互移,但在人物与物(山脉)的互塑结构上,却非常值得探讨与借鉴。小说写尽了卢维那的阴森和残酷,因此也就塑造出了在那儿生存的人们的形象。可这种人物塑造,却又是寥寥几笔,更多的笔墨,都省略到了读者的想象之中。《卢维那》在短短的几千字中,不仅写出了人与物的互塑结构,还写出了文字省略与读者想象的互补关系。这是20世纪最独特的短篇之一,也是最值得阅读的20世纪最奇崛、伟大的优秀短制。

【注释】

a [德]歌德:《亲和力》,杨武能译,人民文学出版社1991年。

b奧斯丁(1775-1816),英国作家,主要作品有 《傲慢与偏见》 《理智与爱情》等。

c艾米丽·勃朗特(1818-1848 ),英国作家,勃朗特姐妹中的妹妹。

d司汤达(1783-1842),法国作家,主要代表作为《红与黑》 《巴马修道院》等。

e马克·吐温(1835-),美国作家,主要代表作有《哈克贝利·费恩历险记》《汤姆·索亚历险记》等。

f海因里希·伯尔(1917-1985),前西德作家,主要作品有还有《小丑》等,1972年获得诺贝尔文学奖。

g多斯·帕索斯 (1896-1970),是美国二十年代成名的重要作家,其代表作《美国》,其在写作方法上的“摄影法”、“新闻短片”和“人物小传”的结合、杂糅,被称为是“文献现实主义”。

hi刘再复:《性格组合论》,上海文艺出版社1986年版,第69、161页。j[墨西哥] 胡安·鲁尔福:《佩德罗·巴拉莫》,屠孟超译,译林出版社2007年版。

k[英] 萨曼·鲁西迪:《午夜之子》,刘凯芳译,北京燕山出版社2015年版,第3页。

l[墨西哥] 胡安·鲁尔福:《卢维那》,《胡安·鲁尔弗中短篇小说集》,徐鹤林译,外国文学出版社1980年版。

m《佩德罗·巴拉莫》中最神秘的一个村庄。