汉语发射路径现象探析

2017-07-07郑国锋陈璐陈妍林妮妮沈乐怡

郑国锋陈璐陈妍林妮妮沈乐怡

语言研究

汉语发射路径现象探析

郑国锋陈璐陈妍林妮妮沈乐怡

(华东理工大学外国语学院,上海200237)

本文以汉语中虚拟位移发射路径为分析对象,基于Talmy发射路径的定义及分类,分析归纳汉语中发射路径的具体分类和界定标准及其在汉语中的表达习惯。研究发现,由于使用趋向动词和带有方向性的动作动词,汉语中发射路径中的介词可被代替或省略。二者的搭配使用代替了介词的指向性功能,同时从表述形式上体现了汉语的悟性思维和对称审美。

虚拟位移汉语发射路径

一、引言

Talmy指出,虚拟运动是一种描述非真实现象的认知表征模式,是语言用移动动词表征静止的实体或抽象物。①本文有关Talmy论述均来自Toward a Cognitive Semantics-Vol. 1(Talmy,Leonard,Cambridge,MA:MIT Press,2000,PP. 99-175)。从认知语言学的角度出发,这里“实体”的所指是具有物理性质且真实存在的实物,而“静止”的概念是指视觉感知上实体并未发生移动。他将虚拟位移现象具体划分为六大类,笔者采用钟书能的译法:发射路径(emanation)、模式路径(pattern paths)、相对框架路径(frame-relative motion)、出现路径(advent paths)、通达路径(access paths)和延伸路径(co-extension paths)。②钟书能、傅舒雅:《英汉虚拟位移主体认知对比研究》,《外语学刊》2016年第2期。

鉴于叙事性小说中包含的语言现象较为完整,因此笔者选取了四本中国近现代文学中颇具代表性的作品,进行研究分析。数据表明,汉语发射路径在六大类中占据了明显的比重;又因在客观的生活中,存在许多具有发散特征的事物,如常见的声、光、视线等,在人的主观能动性的引导下常常被赋予发射式虚拟运动的特征,故笔者在本文中以发射路径为主要研究对象,对汉语中发射路径的分类和界定做详细的阐述。

二、发射路径的定义和分类

发射路径指的是发自始源物的无形之物沿着某一特定路径到达特定目标物的虚拟运动现象,其区别于其他虚拟位移的最大特点在于其位移主体本身也是不可触的,是“虚拟”的,如声、光、影、味、视线等。笔者沿用Talmy对发射路径的分类原则,将其划分为方向路径(orientation paths)、辐射路径(radiation paths)、影子路径(shadow paths)和感知路径(sensory paths)四大类,其中方向路径又可被分为图示路径(prospect paths)、匹配路径(alignment paths)、指向路径(demonstrative paths)、目标路径(targeting paths)和视线(line of sight)。

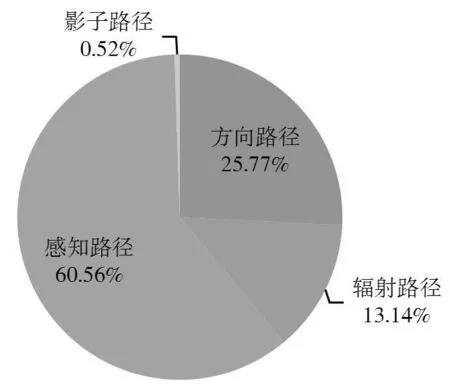

笔者共搜集汉语发射路径语料388条,其中各路径所占比例如图1所示。

图1 汉语中各发射路径所占比例

所有的虚拟运动过程都含有始源物、位移主体、起点和终点,各类发射路径的虚拟运动特征主要体现在这四类要素中。

1.方向路径

Tamly认为方向路径强调位移主体的线性连续性,描述的是线性连续的无形之物从始源物的表面发出,沿着某一方向或路径持续远离的位移过程。根据笔者的分析,这里的始源物应分为两大类,一类是有运动趋势并带有端点的物体,如蓄势待发的箭。另一类是在特定环境中呈现出带有“脸”状表面特征的物体,“把办公桌放在角落里,面朝着窗”。(自编例句),这里的“办公桌”就被视作一个平面,“朝”是位移动词,暗示了位移路径。

(1)图示路径

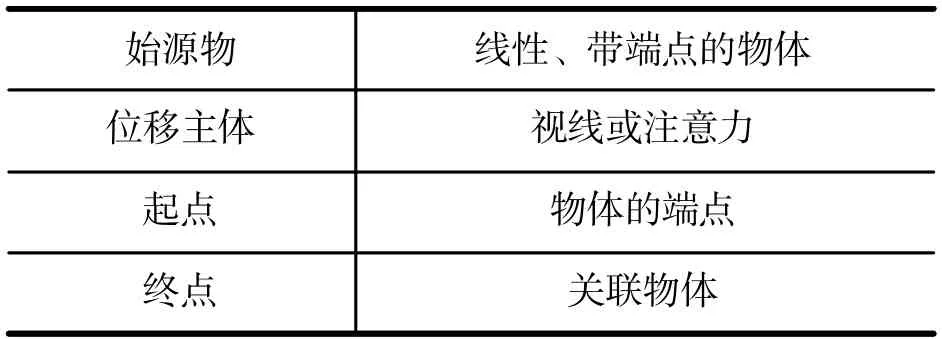

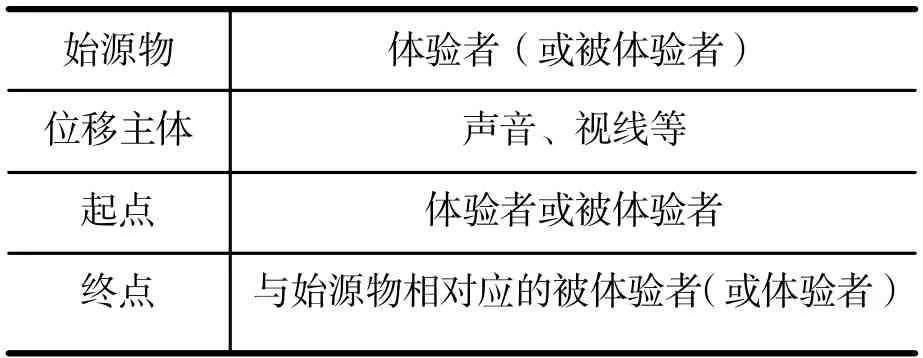

Tamly认为图示路径即为方向路径中典型的以具有“脸”状表面的物体为始源物的一类,其四类构成要素描述如表1所示:

表1 图示路径的构成要素

例如:

门口马路上也有一个彪形大汉站着,背向着门,不住地左顾右盼。①茅盾:《子夜》,长江文艺出版社2010年版,第2页。

所谓“脸”状表面指的是表现出明显朝向性的表面,并不仅局限于正面。上句中,“彪形大汉”的后背被视为路径的起点,与门之间形成了特定的路径,“向”字是该虚拟运动的关键,它体现了“彪形大汉”与门之间的距离增大或缩小,而“背”一字确定了运动方向,两者距离逐渐增大,但实际上“彪形大汉”与门并未发生相对位移。叙述者以“背向”二字生动地体现了其虚拟运动过程。

在图示路径中,周围环境对于始源物“平面”性质的判定很重要,即使自身并不具有物理性的表面,观察者在认知转换中赋予其概念意义上的平面,使其可作为始源物。如:

摇篮(校址)也挑选得很好,在平成县乡一个本地财主家的花园里,面溪背山。②钱钟书:《围城》,人民文学出版社1991年版,第154页。

从学校的整体外观上看,它并不具有完整的平面,但在“学校、溪、山”的组合中,观察者赋予其平面的特征。同时在汉语的许多表达中,为了追求语言的韵律感和对称美,往往将“朝”、“向”等表达动态性和方向感的介词省略,上句中的“面溪背山”,实际在表意中暗含着“学校”到“溪”、“山”的虚拟运动,但并未在字面上体现。

(2)匹配路径

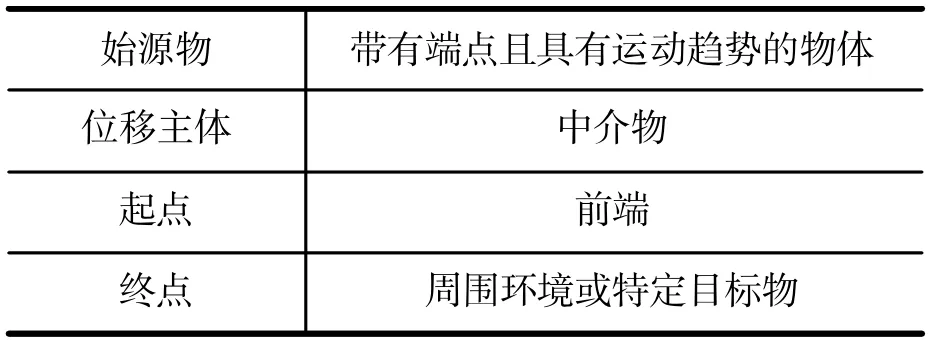

Tamly认为匹配路径的界定标准中概念语言或认知语言意义上的线性目标物必须带有前端,因为其线性和端点两大特征,使其运动趋势带有明显的指向性。笔者认为,线性目标物自身需具有能动性。其四类构成要素描述如表2所示:

表2 匹配路径的构成要素

位移主体从始源物的前端出发,沿着虚拟的轴向路径,做直线运动,到达周围的某一实物。由于匹配路径中目标物的限制条件较为苛刻,因此在笔者搜集的语料中并未发现这一发射路径表达。但从汉语日常语用习惯来看,此类表达确实存在,如:

歼击机迎着朝阳排列在停机坪上。(自编例句)

此处“歼击机”作为线性目标物,动词“迎”虚拟出了运动方向和趋势,歼击机自身的能动性,使其具备了在静止时被动态化的条件。正是由于在人的认知体验中,这一线性目标物的确能发生真实运动,观察者才能采取以动写静的手法,让其在自己的视觉框架中达到动态效果。因此笔者认为,在匹配路径中,始源物的能动性是其能被描述为虚拟运动的必要条件。

(3)指向路径

Tamly认为指向路径的鉴定标准在于其虚拟路径充当了人的向导。其四类构成要素描述如表3所示:

表3 指向路径的构成要素

人的视线或注意力会随着该物体的指向移动到目的物。其区别于匹配路径之处在于匹配路径强调的是线性目标物的虚拟运动,而指向路径的关键在于其指示作用,以虚拟的路径指引人们的注意力的转移。

秀贞转到我的面前来,看我仰着头,她也随着我的眼光看向那张画。①林海音:《城南旧事》,人民文学出版社2015年版,第17页。

由上句可知,指向路径中的“线性带端点的物体”也可为无形之物,如“我的眼光”,这里的眼光模拟了从“我”的眼睛到画的一条虚拟路径,秀贞的目光随着“我”的视线的指引,移动到画上。因此,判定指向路径的根本在于人的注意力是否被一无形的路径指引到达某一目的地,同时,始源物只需满足线性及带有一端点的特征,是否为实物并非为判定指向路径的必要条件。

(4)目标路径

Tamly认为在目标路径中,无形中介物的虚拟运动模拟了后续运动的轨迹,如表4所示。

表4 目标路径的构成要素

其中,中介物的存在是关键。这一中介物是虚拟的,它从某实物的前端出发,模拟运动到目标物,其运动轨迹明确了后续运动的方向。另一实物的后续动作将沿着中介物事先规划好的轨迹,运动到目的地。这一动作可为真实的,也可为虚拟的。正是因中介物提供的预设轨迹,后续运动的方向和路径得以确定。

由于语言环境的限制,在笔者所搜集的语料中这一语言现象只占一小部分,但是通过下例可以看出这一表达在日常生活的表述中还是十分常见的。

我看到身旁的许多来宾,把镜头对准自己的孩子,不住地按下手中相机的快门。②http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus.

在上句中,中介物从相机镜头运动到孩子,设定好孩子的影像即将发生的运动轨迹,在快门按下后,影像会沿着这一轨迹运动,而这一运动是虚拟不可见的,但因其语言表述中“对准”、“瞄准”等词使用,包含了中介物为瞄准目标后的下一秒另一实物所发生的运动规定了运动轨迹,使其与后文中的感知路径相区别,也是目标路径的一个界定标准。

(5)视线路径

Tamly认为视线路径是以语言模式和认知结构为基础所形成的概念。其四类构成要素描述如表5所示:

表5 视线路径的构成要素

需要强调的是,关于视线的虚拟位移指的是视线的转移,也就是说只关注于视线的侧面移动。其动词不仅可为如“看向”等的感官动词,还可用“转向”等非感官动词来表达其视线的虚拟运动,明确其视线移动的方向。

辛楣按住酒壶,眼光向席上转道。①钱钟书:《围城》,人民文学出版社1991年版,第72页。

在上句中,无形的线路由人的眼睛发出,虽然所使用的动词“向…转”是非感官动词,但描述了人视线的侧面转移,在例句中即表现为眼光从酒壶到席上的转移。由此可知非感官动词表达虚拟位移现象的原因是:其强调的是目光的转移,关注视线的侧面变化。

2.辐射路径

Tamly认为辐射路径中包含的发射路径指的是放射性物质从能量源出发并持续稳定的向外扩散的过程。其四类构成要素描述如表6所示:

表6 辐射路径的构成要素

它包含了三个要素及三大过程,三要素指的是放射源、放射物质以及目标物(目标物通常不具有放射性),三大过程指的是放射物质从放射源释放,沿路径移动最后与目标物(能量接收物)接触的过程。与方向路径不同,辐射路径中的位移路径是可以被感知的,“光”就是最典型的例子。

灯光(路灯)从树叶的密层中洒下来,斑斑驳驳的落在二小姐她们身上。②茅盾:《子夜》,长江文艺出版社2010年版,第8页。

在上例中,“路灯”作为具有放射性的能量源向外散射出肉眼看得见的光束,沿着一定路径稳定地移动到目的地,在此处即为“二小姐”,由于我们并不能看到光线移动的过程或者说我们并不能真正地分辨出每一根光线,但由于光束的确出现在观察者的视觉框架中,使其确信这就是光线移动的痕迹。

3.影子路径

Tamly认为影子路径的表述是语言概念化的表达或者说是一种感知表达。其四类构成要素描述如表7所示:

表7 影子路径的构成要素

一有形之物的影子在某一表面上可见,则该过程被心理投射为是影子从该有形之物虚拟运动到彼表面上。比较之后不难发现,其实影子路径的概念与辐射路径的定义存在着相似性,但影子路径却并不属于辐射路径的范畴。根据Tamly的解释,从物理学角度分析,光线的传播是通过光子的运动实现的,如辐射路径中的(光线)从太阳到达手掌体现了主体虚拟运动前进的方向,然而粒子物理学中并没有理论支持存在影“子”从始源物发出进而运动到影子的轮廓,因此影子路径被单列成一种类别。

斑鸠和山鸡也来饮水,把彩色的影子投入在水塘中。③http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus.

上例中,“彩色的影子”似乎从始源物(斑鸠和山鸡)运动到了目标物(水塘),这是一个典型的影子路径的表达结构。但从笔者搜集的语料来看,这种表达却并不常见。在汉语中更为常见的表达往往不会以影子的始源物直接作为主语,而是侧重于强调光源在影子投射过程中的重要性,将光源作为句子的主语,实现投射的动作。此外,汉语中还有另一种情况,光源和始源物会同时被省略,直接将影子作为句子的主语,对于施事者的强调被最小化。因此在汉语中影子路径的句子构式通常是“光源或始源物(可省略)—影子—目标物”。例如:

(1)西斜的太阳光把一些树影子都投射在那石阶,风动时,这五级的石阶上就跳动着黑白的图案画。①茅盾:《子夜》,长江文艺出版社2010年版,第169页。

(2)门一开,男人长长的影子投进屋里。②http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/search.(3)墙壁上摇曳着他自己的影子。③巴金:《寒夜》,二十一世纪出版社2014年版,第321页。

例(1)就是汉语中常见表达的典例,“太阳光”对应着光源,是句子的主语也是投射动作的施事者,“树影”即影子,“石阶”就是此处的目标物。而在例(2)中不难发现,这里光源和始源物都不是主语,而是将“男人的影子”作为主语,对形成影子的施事者(光源)和本体(影子的主人)的强调在此处被最小化,着重强调了影子投进的结果。

但是,并非所有包含“影子”这一意象的描述都可被视为影子路径,此处的例(3)就是一个典型的例子,该句中虽然有“影子”,但因为缺乏表现投射过程及路径的动词或介词,笔者认为不能视为影子路径。

4.感知路径

Tamly认为感知路径包括视线的发出和接收,只能用感官动词来描述。其四类构成要素描述如表8所示:

表8 感知路径的构成要素

这类虚拟运动涉及了两个实体的概念:体验者和被体验者,同时此虚拟运动还包括在体验者和被体验者之间做单向直线运动的无形物。始源物既可为体验者也可为被体验者,当体验者被看作是始源物,位移主体像探针一样被观察者发射出去时,它可以探测到远处的目标物。当被体验者被看作为始源物时,“刺激物”由被体验者发出,运动至体验者,刺激其感官体验。

(1)韩太太瞪着眼远眺鸿渐身后的背影。④钱钟书:《围城》,人民文学出版社1991年版,第211页。

(2)女人的碎笑声从楼上传来。⑤同④,第133页。

在例(1)中,“韩太太”充当了被体验者的角色,“背影”则是体验者,“韩太太”的眼光像探针一样被发射出去,以“韩太太”与“背影”两点的连线为移动路径,最后探测到达鸿渐身后的背影。而在例(2)中,位移主体则由体验者发出。笑声作为刺激物由女人发出,刺激了观察者的听觉体验。

同时在汉语的表达中,被体验者有时也可省略,如:

(3)尖音刺入四小姐的耳朵。⑥同①,第319页。

此处“四小姐的耳朵”是体验者,但由于“尖音”的发出者未知,故观察者在描述时并未提到。从例句中可知,“刺入”明确表明了声音以耳朵为目的地,沿某一无形路径做直线运动。所以,被体验者的有无并非感知路径的必要判定条件。当被体验者未知或根据语境可推断出时,常可被省略。

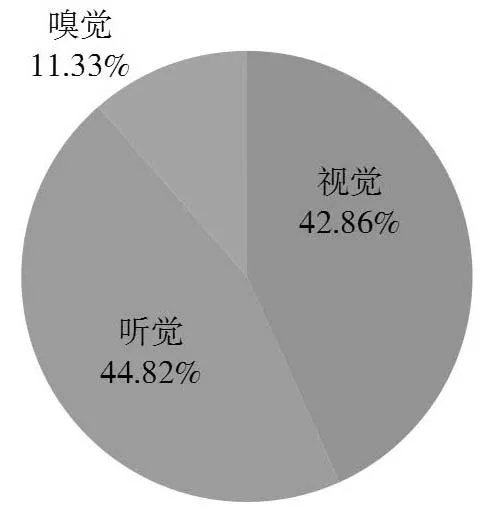

图1告诉我们,感知路径在发射路径中占据较大比重,可以认为,人类的五官是一切认知活动的起点,是发现和认知世界的基础。故笔者对其进行进一步分类,从听觉、视觉、嗅觉三个方面分析,数据显示在感知路径中(见图2),听觉和视觉比重相当,嗅觉所占比重较小,原因在于人们在认知事物的时候,视觉和听觉是信息接收和传递的主要途径,是在不直接接触事物的情况下最直接快速的认知方式,遵循人际交往中“适当距离”原则,①胡佩迦:《汉语中感官知觉词的隐喻认知义考察》,《湖北师范学院学报(哲学社会科学版)》2005年第2期。因此多数情况下不会与事物近距离接触,同时,从信息重要性的角度考虑,气味承载的信息量最少,如此一来嗅觉的虚拟位移情况就相对少得多。

图2 感知路径亚类分析

三、汉语发射路径的特点——介词

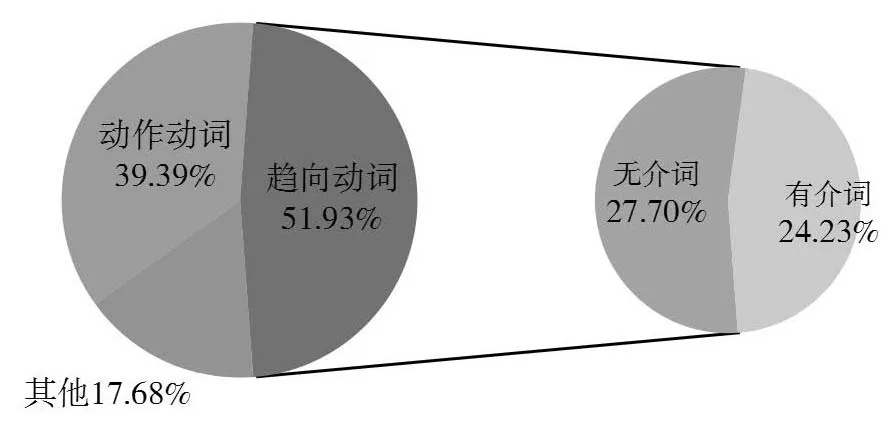

数据统计发现,汉语发射路径中介词的使用与英语表现出明显的差异,英语中介词是发射路径的关键特征之一,往往通过介词的使用表现虚拟位移的方向和路径。汉语中则不然,汉语中有两类特殊的动词:趋向动词和方向性动作动词。趋向动词代替了介词的指向功能,动作动词则包含了该功能,因而出现不使用介词的现象。

图3 发射路径中有无介词情况的比例

1.趋向动词

趋向动词属于现代汉语中词类划分中实词里的动词,经常用在别的动词或形容词后表示趋向。常见的趋向动词包括:上、下、来、去、进、出、回等。②黄伯荣、廖序东:《现代汉语》,高等教育出版社2011年版,第12页。比如:

(雷参谋)受过训练的脚步声打入吴少奶奶的耳朵。③茅盾:《子夜》,长江文艺出版社年版2010年版,第53页。

上例中,“打入”一词中“打”表示动作,趋向动词“入”充当“打”这一动作的补语,表示其路径和方向,替代了介词的作用。“脚步声”作为位移主体由雷参谋(被体验者)发出,沿着某一直线虚拟运动到吴少奶奶(体验者)的耳朵里。动作动词和趋向动词的联合使用完整地表述了虚拟位移的过程,这是汉语中特有的表述形式。

2.方向性动作动词

汉语的动作动词中有一类是带有方向性的,这种方向性使得动词兼具虚拟运动的方式和路径,不需要介词的辅助。

在上述感知路径的例(1)句中,“远”作为形容词修饰“眺”这一动作动词,“眺”表示了向远处看,本身带有方向性,不需要介词的辅助来表示虚拟位移的方向和路径。视线从韩太太的眼睛出发,沿轴运动直至方鸿渐的背影。而对应的英语表达往往用“stare at”来表示“眺”的意思,需要介词“at”来确定视线虚拟运动的目的地。汉语中带有方向性的动作动词的独立使用涵盖了虚拟位移的运动要素,也是汉语发射路径的另一大特点。

笔者认为这是因为汉语中存在大量带方向性的动词所致。早在上古和中古时期,当时人们主要以造字来丰富其词汇,赋予有细微差别的事物以特定的字。因此,单音节的字往往含有复杂的语义概念,比如“射”就包括了方向、动作、路径。但是,高度发达的汉字系统也造成了语言社团的记忆负担。④赵宏:《语言文化探索》,华东理工大学出版社2015年版,第173页。所以,发展到近现代时期,汉语词汇出现了明显的双音化趋势,从而使得带方向性的动词数量大大增加。

中国自古以来崇尚形散神合,仅依靠具体语境、自身语感或语用习惯来表达和理解。有时将介词去掉也不会影响读者的理解,甚至会更符合中国人的悟性思维。

(1)楼上忽然发出了一阵哄笑。(自编例句)

(2)从楼上忽然发出了一阵哄笑。(自编例句)

笔者发现,以上两个例句皆不影响读者的理解,从而看出介词在此句中可有可无。这是因为“中国人的悟性思维在汉语语法中所体现的‘人治’,重意合,重意念连贯,结构不求齐整,因而在某些层面‘语法是软的,富于弹性’和灵活性。”①②郑国锋:《宏事件特征与英汉语位移运动事件的切分——一项基于语料库的对比分析》,《外国语文》2014年第6期。

连淑能曾指出,汉语追求均衡美和对称美,常用对偶、排比、重复、重叠的表达法,以及常用同义词组合和反义合成的四字格。③连淑能:《英汉对比研究》,高等教育出版社2010年版,第13页。笔者在搜集的发射路径语料中发现,部分语料是以四字格的形式出现。四字格修辞不仅对于字数有要求,其形式上也要求对仗工整,因而此类修辞实际上是一种语义浓缩,多余的成分必须省略,只保留实词。举例来说“面溪背山”,运用了反义合成,即使省略其动词后本该存在的介词,也清楚表达了事物的具体位置,同时达到异中求同的美。此外,汉语还追求整齐匀称、对仗工整的美,比如“坐北朝南”,“朝”表示的是“朝向”,如若不舍弃“向”这一虚词,则无法达到整齐、对仗的效果,所以汉语发射路径中介词的省略是中国人追求对称和均衡美的体现。

四、结束语

发射路径是六大虚拟位移类别中分支最多、界定条件最细微的一种,同时又在汉语虚拟位移事件中占据了较大的比重,笔者从认知语言学的角度出发,以Talmy对于英语中发射路径的分类和界定为基础,将汉语中的发射路径分成了四大类——方向路径、辐射路径、影子路径、感知路径。

笔者根据自己的发现对汉语中的发射路径界定确定了明确的标准,并对其思维模式及运用习惯进行了总结,并且发现了汉语中介词使用频率明显低于英语。而这是由于汉语中特有的趋向动词和汉语双音化过程中产生的方向性动作动词的存在,动作动词和趋向动词的联合使用完整地描述了虚拟位移的整个过程,从而代替了介词的指向性功能,这种特殊表述形式是汉语的悟性思维和对称审美的体现。

(责任编辑:言顺)

Analysis of Emanation in Chinese

ZHENG Guofeng,CHEN Lu,CHEN Yan,LIN Nini,SHEN Leyi

(School of Foreign Languages,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China)

This thesis targets at emanation in Chinese fictive motion.Based upon the perspective of cognitive linguistics and Talmy’s definition and classification of emanation,it analyses the specific classification and defined criteria of Chinese emanation,as well as expression patterns in language structure.It is found that the preposition can be replaced or omitted,because of the traits of directional verb and action verbs which imply directions.Meanwhile,in terms of the form,the combination of them embodies wuxing(epiphany)and symmetrical aesthetics in Chinese.

fictive motion;emanation in Chinese

本文为华东理工大学基本科研业务费专项基金项目“汉语发射路径研究”和国家大学生创新创业训练计划(课题编号:201610251092)阶段性成果。

郑国锋(1973-),华东理工大学外国语学院英语系副教授,外国语言学及应用语言学博士,研究方向:英汉语对比,认知语言学,叙事学;陈璐(1996-)、陈妍(1996-)、林妮妮(1994-)、沈乐怡(1996-),华东理工大学外国语学院英语系,研究方向:英汉语对比。

H14

A

1008-7672(2017)03-0110-07