《说文解字》的汉字理论及汉字解释考辨

2017-07-05王贵元

王贵元

(中国人民大学 文学院,北京 100872)

语言学研究

《说文解字》的汉字理论及汉字解释考辨

王贵元

(中国人民大学 文学院,北京 100872)

字形是根据某一字义造的,那么这个字形只是这个字义的字形,当这个字形表示其他任何意义时,即其他意义借用了这个字形,这就是假借。因此,《说文解字》的假借是指:一个字形表示与其构造时依据的意义以外的其他任何意义,其中包括引申义。《说文解字》的假借本身包括无其字的假借和有其字的假借两种,“本无其字”说明的是假借起源于有词无字。原本没有字,后来可能出现两种现象:一是一直没有字,二是后来产生了本字。前一种就是无其字的假借,后一种就成了有其字的假借。汉字形体具有阶段性,同一个字在不同阶段的形体有可能发生变化,对其的解释也自然不能相同。《说文解字》的字义解释有造意和实义的区别,造意是汉字的造字意图,即通过怎样的形体来表现字义,是造字时的一种构想。

《说文解字》 假借 字义解释

《说文解字》(下简称《说文》)是古籍经部小学类第一名著,是文史研究者的必备工具书,影响极其广泛。迄今为止,《说文》研究仍是语言文字研究的热点。但是,由于《说文》具有很强的专业性和系统性,又时代久远,对其关键问题的解释仍存在种种误解,这些问题往往牵涉到古代汉语及相关方向文字学、训诂学、音韵学的教材和教学,甚至涉及中学语文教学,影响广泛,亟须纠正。

一、 《说文》假借论述的字例问题

《说文·叙》对假借的论述是:“假借者,本无其字,依声讬事,令、长是也。”*王贵元:《说文解字校笺》,上海:学林出版社,2002年,第661页。对于这一论述,比较流行的观点是定义说得很好,但例字举错了。持此种观点者既有老一辈的著名学者,也有当代的《说文解字》研究专家。如:

唐兰说:“‘假借’照理说是很容易讲明白的,许叔重所谓‘本无其字,依声讬事’,解释得很好。可惜他把例举错了。他所举‘令长’二字,只是意义的‘引申’,决不是声音的假借。”*唐兰:《中国文字学》,上海:上海古籍出版社,1949年,第72页。

杨五铭说:“假借只是从音同或音近出发的,本义与假借义之间在意义上是毫无联系的,许慎关于假借的定义已经表述清楚了,可惜‘令’、‘长’这两个字例却不切合……可见‘令’、‘长’涉及的是词义引申的问题,用来做借字表音的假借字例是不合适的。”*杨五铭:《文字学》,长沙:湖南人民出版社,1986年,第78页。

钟如雄说:“‘假借’造字原理,经许慎画龙点睛之后变得通俗易晓了。然而,由于许慎所引的例证不能与原理吻合,而致使后世产生种种猜测或非议。许慎对‘假借’所下的定义是精确的,而他的例证‘令’、‘长’,现在看来的确与其定义相背离,因为‘令’的本义是发号施令,引申为发号施令的人——县令;‘长’是生长,也引申为发号施令的人——县长,用字的引申义来证明字的假借构形原理,必然会产生南辕北辙的反效应,这不是许慎立论的本意,而应看着是他的历史局限性,或许许慎当时还不能正确认识字义的引申和假借的泾渭关系,所以误将引申当成了假借。因此,不能凭许慎引证的失误而否定其假借原理。”*钟如雄:《说文解字论纲》(修订本),北京:中国社会科学出版社,2014年,第109页。

王玉仁说:“许慎举的例子的确有问题,‘令’,许慎释为‘发号也’;‘长’,许慎释为‘久远也’——其实这是‘长’的引申义。在甲骨文中,‘长’象长发之人形,指年长者。由‘发号’之‘令’而为县令之‘令’,由年长之‘长’而为县长之‘长’,词义如此地发展是十分自然的,且意义之间的发展脉络清晰可见,实属词义的引申,并非假借”*王玉仁:《〈说文〉初步》,上海:学林出版社,2009年,第90页。

许慎是汉代最伟大的文字学家,其《说文》详细分析了9353个汉字的形义,且他的生活时代去古未远,应当说他对汉字的理解是极其深刻的,这样一位文字学家在假借的12个字论述中,两个例字都举错了,这怎么可能呢?唯一的可能是我们对它的理解有误。

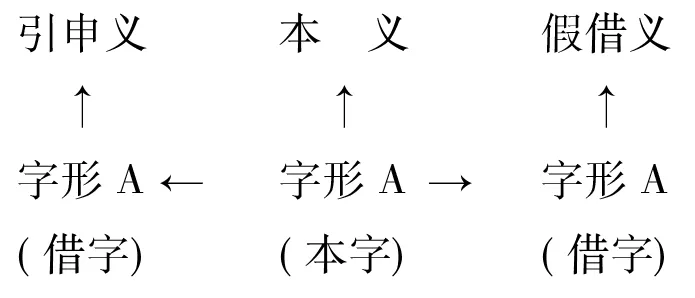

《说文》与其他字典最大的不同,一是一字只列一个字义,只有少数单字用“一曰”多列字义;二是与解释字义相配合,解释字形构造。我们知道,从商代甲骨文开始,汉字即已形成一字数义的局面,《说文》以解释秦代小篆为主,当然多数单字为一字数义,那么,为什么《说文》不是数义并列,而是只列一义?这是因为许慎认为汉字是据义绘形,形义是统一的,这就是《说文·叙》所言的“厥意可得而说”、*王贵元:《说文解字校笺》,第661、663、220、14、23、217、515页。“字例之条”。*王贵元:《说文解字校笺》,第661、663、220、14、23、217、515页。字形是根据某一字义造的,那么这个字形只是这个字义的字形,当这个字形表示其他任何意义时,就是其他意义借用了这个字形,这就是假借。因此,《说文》的假借是指:一个字形表示与其构造时依据的意义以外的其他任何意义,其中包括引申义。《说文》假借的唯一条件是读音相同相近。字形构造时依据的意义是本义,表示本义时字形是本字,表示本义外的其他意义时字形是借字。一个字的意义大致可分为本义、引申义和假借义三种,依据《说文》的理论,其字形和字义之关系如下图:

“假借”是同义词连用,“假”也是借的意思,如《左传·僖公五年》“宫之奇谏假道”。所以“假借”就是借用,《说文》不仅在叙中讲了假借,在单字解释中也多处讲过假借,最明确的是“韋”字的解释:

《韋部》:“韋,相背也。从舛,囗声。兽皮之韋,可以束,枉戾相韋背,故借以为皮韋。”*王贵元:《说文解字校笺》,第661、663、220、14、23、217、515页。

“借以为”即“借用为”,“以”即“用”,《说文》的“以”多是此用,如:

《玉部》:“玤,石之次玉者。以为系璧。从玉,丰声。”*王贵元:《说文解字校笺》,第661、663、220、14、23、217、515页。

《艸部》:“芧,艸也。从艸,予声。可以为绳。”*王贵元:《说文解字校笺》,第661、663、220、14、23、217、515页。

《艸部》:“苞,艸也。南阳以为麤履。从艸,包声。”*王贵元:《说文解字校笺》,第661、663、220、14、23、217、515页。

“以为系璧”即可用来作系璧,“可以为绳”即可用来作绳,“南阳以为麤履”即南阳地区用它来作草鞋。

上引“韋”的本义是相背,因为加工后的兽皮可以捆束东西,捆束时皮条往往呈相背的状态,所以借用本义是相背的“韋”字来表示兽皮,也就是表示兽皮的“韋”是借字。“相背”与“兽皮”两个意义,依据《说文》的解释属于词义引申关系。《说文》类似的例字还有:

《西部》:“西,鸟在巢上。象形。日在西方而鸟栖,故因以为东西之西。”*王贵元:《说文解字校笺》,第661、663、220、14、23、217、515页。

“西”本义是鸟栖息,因为太阳从西方落下时也是鸟归巢栖息之时,所以借用“西”字表示东西的西,此也为引申关系。

《来部》:“来,周所受瑞麦来麰。一来二缝,象芒朿之形。天所来也,故为行来之来。《诗》曰:‘诒我来麰。’”*王贵元:《说文解字校笺》,第217、521、541、19、124、164页。

“来”本义为大麦來麰,传说是上天赐予周的,因为是上天来的,所以借用“来”字表示来去的来,也为引申关系。

《女部》:“姚,虞舜居姚虚,因以为姓。从女,兆声。”*王贵元:《说文解字校笺》,第217、521、541、19、124、164页。

“姚”本义是地名,虞舜居住在姚这个地方,因此借用“姚”来表示姓,也为引申关系。

以上《说文》对借用字的解释,与其假借字例“令”、“长”性质完全相同,这充分说明了《说文》的“假借”包括词义引申。后人之所以误解《说文》,与“假借”一名含义的演变有关。传统文字学和训诂学上的许多名称概念,其含义有阶段性差异,同样的名称在不同的阶段有不同的含义。后代的所谓假借一般是指音同音近而没有意义关系的字的借用,以这个定义来看《说文》,有意义引申关系的字例自然不符合标准。所以说《说文》假借字例有误,实际上是混淆了假借一名含义的阶段性差异,以后代含义概观前代导致的结果。

二、 《说文》“假借”的涵盖范围

假借就假借义的字形而言,分有字和无字两种。无字的假借如“其”,本义是簸箕,假借为表虚词的“其”,这一虚词义没有自己的字。有字的如“蚤”假借为“早”,“早”是本字,“蚤”是有本字的假借。许多论著认为《说文》的假借只指前一种无字的假借,把无字的假借称作“《说文》假借”,或“六书假借”,或“造字假借”,把有字的假借称作“用字假借”。如:

洪成玉主编《古代汉语》:“《说文》中所说的假借,是‘本无其字’的假借,通假是指本有其字的假借。两者是有区别的。如疑问代词‘孰’,‘本无其字’,后来利用已有的生孰(熟的古字)的‘熟’的字形字音表示疑问代词,这是《说文》中所说的假借。而跳蚤的‘蚤’和早晨的‘早’,两字同时存在。古人写文章时,在应该写‘早’的地方写成‘蚤’字(《史记·项羽本纪》:‘旦日不可不蚤自来谢项王。’)这是本有其字的假借。”*洪成玉主编:《古代汉语》下册,北京:中华书局,1990年,第278页。

黄碧云说:“至于本有其字,却假借声同或声近字,事实上是用别字,并不是许书所说的假借。”*黄碧云:《许慎“六书”释义辨证》,《说文学研究》第一辑,武汉:崇文书局,2004年,第142页。

陈顺芝说:“六书中的假借字,许慎的定义是明确的,指的是造字的假借,不包括‘本有其字’的通假。”*陈顺芝:《六书和汉字构形》,《说文学研究》第二辑,武汉:崇文书局,2006年,第347页。

但是,上述说法与《说文》单字解释中假借的论述不符。上文说过,《说文》单字释语中假借的术语是“以为”,有“借以为”、“故以为”、“因以为”等。*详见萧璋:《文字训诂论集》,北京:语文出版社,1994年,第141~158页。“以为”即“用为”,《说文》在同样术语下,既有前举的“韋”、“来”、“姚”等无其字的假借,也有有其字的假借。如:

《屮部》:“屮,艸木初生也。象丨出形,有枝茎也。古文或以为艸字。”*王贵元:《说文解字校笺》,第217、521、541、19、124、164页。这是说在古文中,“屮”用为“艸”,即“屮”假借为“艸”字,是有其字的假借。段玉裁注:“或之言有也,不尽尔也。凡云古文以为某字者,此明六书之假借。以,用也。本非某字,古文用之为某字也。”*段玉裁:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1981年,第21页。

《臤部》:“臤,坚也。从又,臣声。凡臤之属皆从臤。读若铿锵之铿。古文以为贤字。”*王贵元:《说文解字校笺》,第217、521、541、19、124、164页。

这是说在古文中,“臤”用为“贤”,即“臤”假借为“贤”字,是有其字的假借。

这是说在籀文中,“爰”用为“车辕”的“辕”字,即“爰”假借为“辕”,也是有其字的假借。

《可部》:“哥,声也。从二可。古文以为謌字。”*王贵元:《说文解字校笺》,第197、131、335、94、197、301、231、170、350页。

这是说在古文中,“哥”用为“謌”,即“哥”假借为“謌”字,也是有其字的假借。

《言部》:“诐,辩论也。古文以为颇字。从言,皮声。”*王贵元:《说文解字校笺》,第197、131、335、94、197、301、231、170、350页。

这是说在古文中,“诐”用为“颇”,即“诐”假借为“颇”字,是有其字的假借。

这是说在古文中,“丂”用为“亏”和“巧”,即“丂”假借为“亏”和“巧”字,是有其字的假借。

《宀部》:“完,全也。从宀,元声。古文以为宽字。”*王贵元:《说文解字校笺》,第197、131、335、94、197、301、231、170、350页。

这是说在古文中,“完”用为“宽”,即“完”假借为“宽”字,是有其字的假借。

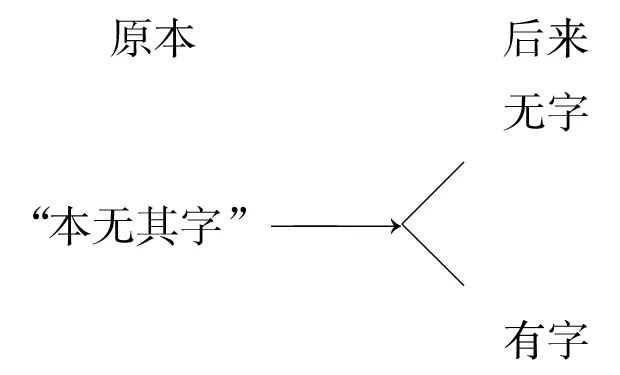

从上述字例解释看,《说文》的假借包括无其字和有其字两种,之所以认为其假借只指无其字,盖因于其定义“本无其字”,对“本无其字”的理解有误是导致这一结论的根本原因。《说文》说的是“本无其字”,而非“无其字”,“本”义为“原本”、“原来”,《说文·木部》:“本,木下曰本。从木,一在其下。”*王贵元:《说文解字校笺》,第197、131、335、94、197、301、231、170、350页。“本”的本义是树根,就一棵树来说,树根是最原始的、最初的部分,故引申指“原本”、“原来”。《说文》“本无其字”说明的是假借起源于有词无字,仅此而已。原本没有字,后来可能出现两种现象:一是一直没有字,二是后来产生了本字,有了本字后,受使用习惯的影响,往往会本字和借字共用。前一种就是无其字的假借,后一种就成了有其字的假借。如下图:

本无其字而后来有字的情况,如“胃”。《说文·肉部》:“胃,谷府也。”*王贵元:《说文解字校笺》,第197、131、335、94、197、301、231、170、350页。借用为“谓”,战国楚简尚未见“谓”字,皆用“胃”,如《郭店楚简·五行》:“目而知之胃之进之。”*荆门市博物馆:《郭店楚墓竹简》,北京:文物出版社,1998年,第151、187、217页。为印刷方便,释文有时用通行字,下同。《郭店楚简·六德》:“何胃六德。”*荆门市博物馆:《郭店楚墓竹简》,北京:文物出版社,1998年,第151、187、217页。为印刷方便,释文有时用通行字,下同。《郭店楚简·语丛(四)》:“是胃童基。”*荆门市博物馆:《郭店楚墓竹简》,北京:文物出版社,1998年,第151、187、217页。为印刷方便,释文有时用通行字,下同。睡虎地秦简、西汉马王堆帛书“胃”、“谓”同用。据现有材料,“谓”字在秦统一全国前后才产生,也就是说,“胃”假借为“谓”,战国前是无其字的假借,秦代以后是有其字的假借,都属于《说文》“本无其字”的范畴。再如“袷”。《说文·衣部》:“袷,衣无絮。从衣,合声。”*王贵元:《说文解字校笺》,第197、131、335、94、197、301、231、170、350页。《急就篇》卷二:“襜褕袷複褶袴裈。”颜师古注:“衣裳施里曰袷,禇之以绵曰複。”*《文渊阁四库全书》第223册,上海:上海古籍出版社,2003年,第27页。“袷”为表里双层而无絮的衣服,这个字产生得很晚,西汉中期以前都借用“合”字表示,如:

青绮禅合衣,素掾。(马王堆3号汉墓350号简)

生绮禅合衣一,素掾。(马王堆3号汉墓357号简)

连絑合衣幭一。(马王堆3号汉墓358号简)

霜丸合衣一领。(尹湾2号汉墓木牍1正)

缥丸合衣一领。(尹湾6号汉墓木牍12正)

缥丸合衣一领。(西郭宝汉墓木牍甲)

相谷合衣一领。(西郭宝汉墓木牍甲)

据现有材料,“袷”字最早出现在胥浦101号汉墓木牍中,101号汉墓木牍有“绿袷一领”。胥浦101号汉墓墓葬时代是西汉末期平帝元始五年(公元5年)。由此我们可以确定,“合”假借为“袷”,*符合《说文》有意义联系的假借。在西汉中期以前是无其字的假借,西汉晚期以后是有其字的假借,也属于《说文》“本无其字”的范畴。

因此,把“本有其字”与《说文》“本无其字”对立起来是错误的。从理论上说,原本有字就不应出现借字,至于抄写中临时出现的同音替代字,那是写错了字,不应该当作语言文字发展的本有规律看待,我们看到的有本字而用借字的现象多是本字后出导致的。

其实,清代段玉裁早就对《说文》“本无其字”有过正确解释,只是不为后人所注意。段玉裁说:“本有字而代之,与本无字有异。然或假借在先,制字在后,则假借之时本无其字,非有二例,惟前六字则假借之后,终古未尝制正字。后十字则假借之后,遂有正字,为不同耳。”*段玉裁:《说文解字注》,第756页。

三、 《说文》的字形解释

汉字的构形系统是不断发展的,同样一个字,认识现代汉字,不一定能够认识古文字,就是因为字形会发展与演变。正因为汉字形体能够随着时代的发展而发展自己,汉字构形系统能够适应新的社会需求不断自我调整,才能够成为迄今为止世界上古老而一直沿用至今的唯一文字。因此,汉字形体具有阶段性,同一个字在不同阶段的形体有可能发生变化,对其的解释也自然不能相同。但是对于这一点,今人认识严重不足,如李光华说:“《说文》所据以说解的古文、籀文和小篆,就其时代来说,都是晚周以后的文字,它们上距殷商甲骨文已有一千多年。文字在长期的使用过程中,形体不断讹变,延及周秦之际,有的可以说已经面目全非了。许慎生当东汉,既没有见到地下的甲骨文,也难得看到周代早期的铜器文字,单凭后出的古文字说解字形,就不可避免地要发生错误。”*李光华:《〈说文〉与训诂语法论稿》,合肥:安徽大学出版社,2005年,第77页。此说法颇具代表性,其核心问题是没有意识到汉字构形系统的发展性和阶段性,把汉字构形的发展一概目为讹变,导致的最明显表现就是参照甲骨文、金文等古文字字形,对《说文》的字形解释加以批评。

汉字构形的发展演变是汉字构形系统自我调整的过程,如“吊”字,从甲骨文到小篆,其形体变化如下表:

商代西周春秋战国小篆

《说文·人部》:“吊,问终也。古之葬者,厚衣之以薪,从人持弓,会殴禽。”*王贵元:《说文解字校笺》,第341、214页。《说文》的字形解释“从人、弓”针对的是小篆形体,小篆形体也确实是由“人”和“弓”两个构件组成。但是战国以前的字形与小篆不同,是由“人”和“矰”组成。《说文·矢部》:“矰,隿矢也。从矢,曾声。”*王贵元:《说文解字校笺》,第341、214页。《玉篇·矢部》:“矰,结缴于矢也。”*《宋本玉篇》,北京:中国书店,1983年,第313页。矰是拴着绳子的攻击器,拴绳的目的当是回收攻击器,吊是远古丧葬的形式之一。《周易》记载过我国最早的丧葬形式,《周易·系辞下》:“古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数。”*《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第87、2178页。“不封不树”即不起土堆和不种树,“丧期无数”即没有服丧期。所以实际上最早的丧葬形式就是用柴草把尸体裹起来扔到野外。汉字“葬”记录的正是这种习俗,葬字小篆作,字形由茻、死和一三部分组成。“茻”为草丛,“死”义为尸体,《吕氏春秋·离谓》:“郑之富人有溺者,人得其死者,富人请赎之。”*许维遹:《吕氏春秋集释》卷十八,北京:中国书店,1985年,第14页。《左传·哀公十六年》:“白公奔山而缢,其徒微之。生拘白乞而问白公之死焉。对曰:‘余知其死所,而长者使余勿言。’”*《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第87、2178页。上述二文中的“死”都指尸体。葬字字形中的“一”表示尸体被抬送荒野时所用的木板之类。尸体扔到荒野中,让飞禽野兽任意撕咬,这种现象后来得到了改善,改善的主要原因是灵魂观念的产生。灵魂观念产生后,人们认为人死只是躯体的死,人的灵魂永远不死,如果对尸体不加保护,而任凭禽兽撕咬,其灵魂就会发怒,从而降灾于活着的人,特别是其亲属。同时,既然人死而灵魂仍活着,那么亲属也不忍心让其尸体遭禽兽咬损。于是又发展出一种习俗,就是死者的亲属带着矰到尸体旁驱赶禽兽,这就是“吊”字字形表现的内容,驱赶禽兽的石头之类,扔出去还得捡回来,以备下次使用,拴绳则可省却拾捡之劳。驱赶禽兽、守护尸体就是后代服丧期的由来,据《礼记》记载,依据与死者亲疏关系等,服丧期有三月、五月、九月、一年、三年等,至亲一般是三年,《晏子春秋·外篇第八》:“鲁孔丘之徒鞠语者也。明于礼乐,审于服丧,其母死,葬埋甚厚,服丧三年,哭泣甚疾。”*吴则虞:《晏子春秋集释》,北京:中华书局,1962年,第497页。

《吴越春秋·勾践阴谋外传》:“臣闻弩生于弓,弓生于弹,弹起古之孝子……古者人民质朴,饥食鸟兽,渴饮雾露;死则裹以白茅,投于中野,孝子不忍见父母为禽兽所食,故作弹以守之,绝鸟兽之害。”*赵晔:《吴越春秋》,南京:江苏古籍出版社,1999年,第149页。《吴越春秋》的记载符合字形的演变,从战国前“吊”字形体看,就是人带弹,用弓箭当是后来进一步发展的事,小篆“吊”字形体表示的即是进一步发展后的状态。同时,以“弓”替代“矰”,也是汉字构形进一步系统化的要求,“矰”只出现在“吊”字中,构字能力很低,用“弓”类化了“矰”,即可减少构字能量底下的构字成分,使系统更加有效、科学。《说文》顺应汉字构形系统的调整,对变化后的字形作出新的解释,是合理的。如果认为“《说文》形体稍讹”,*容庚:《宝蕴楼彝器图录》,北京:中华书局,2011年,第47页。而依战国前形体解释为从人从矰,反而违背事实。

再如“皇”字,从商代字形到小篆,其形体变化如下表:

商代西周春秋战国小篆

皇字形体本像羽毛冠置于冠座之形,为象形形体。春秋时期冠座部分有两横形体,也有三横形体,但三横形体中竖仍上通,战国时期形体中竖不上通,冠座变成了“王”字,小篆形体更是冠形也演化成了“自”,故《说文》以会意释之。《说文·王部》:“皇,大也。从自。自,始也。始皇者,三皇大君也。自,读若鼻,今俗以始生子为鼻子。”*王贵元:《说文解字校笺》,第8、71页。“皇”字形体从商代到小篆的演变,也是字形系统的有意改造,早期字形无论是羽毛冠还是冠座,都是只出现在一个字形上的构字能力低下的构件,又是一个独体字,在汉字构形由独体象形构字到合体组合构形的演变过程中,依据形近关系,上部类化为“自”,下部类化为“王”,成为“自”、“王”组合的小篆形体,既排除了构形系统的低能量构字成分,又产生了符合后期汉字组合式构形规律的新的会意形体。我们既不能认为小篆形体是讹变,也不能认为《说文》释形是错误的。

又如“逆”,商代、西周和小篆,其形体变化如下表:

商代西周小篆

《说文·辵部》:“逆,迎也。从辵,屰声。关东曰逆,关西曰迎。”*王贵元:《说文解字校笺》,第8、71页。本义是迎接,商代甲骨文有三个字形:第一个形体上部像一个由远而近走来的人,下部是脚尖对着来人的脚,代表迎接的人。第二个形体由来人和“彳”组成,“彳”是道路的象形,表示来人行走在路上。第三个形体表示主人正在迎接路上走来的客人。西周金文第一个字形同甲骨文第三个字形,第二个字形从“行”不从“彳”,“行”也是道路的象形。商代和西周字形皆为合体象形字,小篆形体实际上来源于西周金文第一个字形,但是一方面表示来人的形体已不再象倒人形,另一方面“彳”与“止”合并组成了一个新的表义构件,因而到小篆形体,已经由合体象形转化成了形声字,所以《说文》以“从辵,屰声”释之是正确的。

四、 《说文》的“造意”与“实义”

《说文解字》的字义解释有造意和实义的区别,造意是汉字的造字意图,即通过怎样的形体来表现字义,是造字时的一种构想。实义是文字所表示的词义。二者有时是统一的,有时又是不同的。其同与不同是由汉字所代表的词义的特点决定的。如果词义是具体的、单一的,则造意就是实义。如“盥”,《说文·皿部》:“澡手也。从臼、水临皿。《春秋传》曰:‘奉匜沃盥。’”*王贵元:《说文解字校笺》,第204、299、285、434、417页。盥字本义是洗手,古代贵族洗手是有别人拿匜浇水,用下流的水洗手,其下有盘接水。字形小篆作,正是洗手的形象。这一字义因为单一具体,用本身的形象造字即可,所以造意和实义是统一的,造意即实义。又如“向”,《说文·宀部》:“北出牖也。从宀,从口。《诗》曰:‘塞向墐户。’”*王贵元:《说文解字校笺》,第204、299、285、434、417页。“向”的本义是朝北的窗户,小篆字形作,“宀”是房子的象形,其内之“口”表示窗户,也是造意即实义。如果词义是抽象的、宽泛的,则造意和实义往往不统一。汉字以形表义,抽象的词义必须找到具体的形象才能构字,所以造字过程就是词义具象化的过程。抽象的概括性的词义反映在字形上就成为具体形象,这就形成了造意与实义的不同。《说文》为了充分显示汉字形义的统一关系,在许多字的字义解释环节解释的是造意,而不是实义,若按实义来理解就是错误的。所以对《说文》进行解释译注时需要指明其实质。如“齐”,《说文·齐部》:“禾麦吐穗上平也。象形。”*王贵元:《说文解字校笺》,第204、299、285、434、417页。遍查文献,齐字没有“禾麦吐穗上平也”这一字义,也不可能有,因为《说文》解释的是造意。齐的本义实际上就是“齐平”,这一字义是抽象的、概括的,要造一个字形来表示它,并且在字形上要反映出字义来,怎么办呢?古人想到了麦田,麦株生长高低齐等,在农业时代是大家共知的现象,因而就用麦株的形象来表示“齐平”。齐字小篆作,甲骨文作,是生长在田里的吐穗的众多麦株的形象,汉字构形以三表多,如“众”以三人表多人、“森”以三棵树表森林等。至于三棵麦株不是并排而是排成三角形,是从人在麦田观察角度造的,由于人比麦株高,放眼望去,会有越远的麦株越高的感觉。因此,《说文》齐字的释义如果为“禾麦吐穗,其上平整”,*汤可敬:《说文解字今释》,长沙:岳麓书社,1997年,第942、1395页。虽然不能说解释错误,但没有指出《说文》释义的本质,还是不能让人正确理解《说文》,对《说文》此释义,准确的理解应是“以禾麦吐穗上平来表示平齐”。

[责任编辑 罗剑波]

Theory and Critical Research: The Chinese Characters in Shuowen Jiezi

WANG Gui-yuan

(SchoolofLiberalArts,RenmingUniversityofChina,Beijing100872,China)

s: When this glyph is used to indicate any other meaning, other meanings borrow (jiajie) this glyph.Jiajieis defined inShuowenjiezi: a glyph indicates the extended meaning beyond its original meaning when it is created. There are two types ofjiajieinShuowenjiezi: one has the original word, the other doesn’t.Jiajieoriginates from the condition that a lexical meaning exists while there is no specific glyph to represent it. The new glyph may not survive all through the time, so jiajie in this case is used without an original word. The new glyph may also come into being later, and thus thejiajiewill has its original word. Glyph of the same character may vary through different periods, so does its explanations.

Shuowen Jiezi; Jiajie; explanation of characters

王贵元,中国人民大学文学院教授,博士生导师。

⌾ 本文系国家社会科学基金重点项目“秦汉六朝字形专题研究”(项目批准号:13AZD050)、北京市社会科学基金重大项目“汉字发展史”(项目批准号:15ZDA12)的阶段性成果。