英藏敦煌《大般涅槃经》残卷初步缀合

2017-07-05景盛轩陈琳

景盛轩+陈琳

内容摘要:本文以英藏《大般涅槃经》22号残卷为中心,通过内容、裂痕、行款、书风、字形等方面的比较分析,把它们与同馆藏和国图藏、法藏、俄藏残卷缀合为19组。由此证明不少敦煌写卷入藏或保存在藏经洞时很可能原本就是撕裂的,而非整卷完整的。这一研究对“重现敦煌遗书在藏经洞启封之初的原始保存状态”,并进而破解藏经洞文献入藏的真相,具有非常重要的意义。

关键词:敦煌文献;《大般涅槃经》;残卷;缀合

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2017)03-0092-16

Abstract: Centering on the 22 fragmental manuscripts o the Mahāparinirvāna Sūtra kept in the British Library, this paper presents a comparative study of these manuscripts with other copies kept in the same library and with those held in the National Libraries of China, France, and Russia. According to their contents, cracks, form and arrangement of the lines, and calligraphy styles and fonts, these fragments have been composed into 19 groups. This verifies that many Dunhuang manuscripts might have torn into separate pieces rather than remaining whole when they were sealed up in the Library Cave. This study is very important for“representing the original preservation condition when the Library Cave was sealed up,”and reveals the truth of why these manuscripts were hidden away in the first place.

Keywords: Dunhuang documents; Mahāparinirvāna Sūtra; fragments; reconstruction

張涌泉先生说:“由于人为的或自然的原因,敦煌文献中一个写卷撕裂成两件或多件的情况屡见不鲜,乃至四分五裂,身首异处。”[1]“所以敦煌残卷的缀合是敦煌文献整理研究‘成败利钝之所关的基础工作之一”[2]。特别是不同馆藏的残卷缀合,“如同散失的骨肉得以团聚,飘零的残卷重得合璧,其对进一步整理研究的意义是不言而喻的”[2]277。敦煌《大般涅槃经》写卷在中国、日本、欧洲、美国等主要收藏单位都有收藏,其中也不乏同一写卷而飘零散失者。

本文拟对英国国家图书馆藏部分《大般涅槃经》残卷作一些初步的缀合工作。之所以选择英藏写卷,是出于这样一种考虑:“英国的藏品最有可能重现敦煌遗书在藏经洞启封之初的原始保存状态。”[3]我们不排除发现经卷后王道士翻检以及斯坦因搬运时造成写卷的撕裂,“但从斯坦因对整个藏经洞书堆的描述和他摄制的藏经洞经卷刚搬出来的照片来看,藏经洞原本的包裹堆基本保持原状”[4]。藏经洞的佛经是在所谓“正规的图书包裹”里分帙存放的,斯坦因是“一次性成捆、成包地攫取了藏经洞中约三分之一的遗书”[3]2。因此我们可以作出这样的推断:英藏《大般涅槃经》写卷的撕裂状态应该是藏经洞启封之初的原始状态。如果英藏写卷能跟其他馆藏的写卷缀合,则说明其他馆藏的写卷也应该保存了原始状态,而不是被人为撕裂而造成的“二次伤害”。从这个角度看,英藏《大般涅槃经》残卷的缀合具有重要意义。

经全面普查,英国国家图书馆藏敦煌本《大般涅槃经》写卷255件。本文通过内容、裂痕、行款、书风、特征字等方面的分析,并同其他馆藏该经写卷进行比对,将其中的22件残卷和残片进行同馆藏和异馆藏缀合,得到19组缀合件。以下按英、中、法、俄的馆藏顺序介绍缀合结果并加以讨论。文中不同卷号可直接缀合的用“+”号相接,不能直接缀合其间仍有残缺的用“…”号相接。若写卷图片和缀合图较大,则截取部分示意,并标注“局部”字样。为凸显缀合效果,缀合图中二卷衔接处必要时留一缝隙或添加虚线示意。录文时原卷缺字用□表示,残缺不全或模糊难辨者用表示。

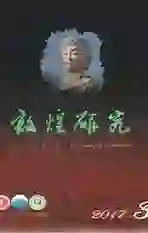

一 S.1194+S.781

1.S.1194(翟1837),见《英图》19/70a-72a,《宝藏》9/184b-186b{1}。5纸,纸高26.4厘米。局部如图1右下部所示,首尾皆残,存94行,行16字,有校加字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《翟目》定作“大般涅槃经卷三○”,《索引》及《宝藏》定作“大般涅槃经卷第二十八”,《英图》定作“大般涅槃经(北本)卷三○”。《翟目》称该卷系“六世纪好写卷”。《英图》条记目录称该卷系6世纪南北朝写本。

2.S.781(翟1836),见《英图》13/303,《宝藏》6/468a-470a。5纸,纸高26.4厘米。局部如图1左上部所示,首尾皆残,存88行,行16字,有校加字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《翟目》定作“大般涅槃经卷三○”,《宝藏》同,《索引》泛题“佛经”,《英图》定作“大般涅槃经(北本)卷三○”。《翟目》称该卷系“六世纪好写卷”。《英图》条记目录称该卷系5—6世纪南北朝写本。

按:上揭2号文书内容前后相承,上下相接,可以缀合。缀合后局部如图1所示,衔接处断痕吻合,原本撕裂的“言”“不”“迳(经)”“根”“我”“见”“及”“是”“作”“六”“者”“是”等字自右至左依次复合为一。又2号文书行款格式相同(纸高相同,皆有乌丝栏,字体大小及行距、字距皆相近),书体书风及一些特征字的写法完全相同,可证二者确为同一卷所撕裂。二者缀合后,所存内容起于“长者欢喜受其毒药”句之“喜”字,至“喻于十方诸大菩萨来诣我所”句之残字“所”止,与北本《大般涅槃经》卷30对应部分基本相同,相应文字可参见《大正藏》T12/p543b14-545a17,《英图》定作“大般涅槃经(北本)卷三○”,甚是;《索引》及《宝藏》题S.1194号为“大般涅槃经卷第二十八”,不确。2号文书既为同一写卷所撕裂,抄写时间应该同一,《翟目》皆定作“六世纪好写卷”,保持一致;而《英图》条记目录一称6世纪南北朝写本,一称5—6世纪南北朝写本,断代不一,应再斟酌。

二 S.7570…S.7451

1.S.7570{1},见《宝藏》55/240a。2纸,纸高24.8厘米。后部如图2右部所示,首尾皆残,存19行,行17字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题作“大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五”。所存内容起“是故离四阴已无有虚空”句后4字残形,至“善男子世间人说一切法中无罣碍处名为虚空者”句“世间人说”4字止,相应文字参见《大正藏》T12/p581b8-27。

2.S.7451,见《宝藏》55/148b-149a。1纸,纸高24.9厘米。前部如图2左部所示,首尾皆残,存29行,行17字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《寶藏》拟题作“大般涅槃经卷第三十七迦叶菩萨品第十二之五”。所存内容起于“指住之处名为虚空”句后2字,至“我亦说无”句止,相应文字参见《大正藏》T12/p581c23-582a22。

按:上揭2号皆为北本《大般涅槃经》卷37残纸,且内容先后相近,应为同一卷所撕裂。缀合示意图如图2所示,2号行款格式相同(天头地脚高度近同,皆有乌丝栏,字体大小及行距、字距皆相近),书体书风一致,比照“男”“子”“亦”“是”“之”“離”等常用字的写法完全相同(表1),可以为证。但二者难以直接缀合,比照《大正藏》本经文,2号文书间约残缺25行,所缺内容参见《大正藏》T12/p581b27-581c23。

三 S.1044+BD11601+S.4500

1.S.1044(翟1677),见《英图》17/215a-

219b。8纸,纸高26.7厘米。尾部如图3右部所示,首尾皆残。存198行(首纸21行,末纸21行,其余各纸26行),行约17字,末行仅存行末3字及中下部约10字右侧残形。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题作“大般涅槃经卷第二”,《英图》定作“大般涅槃经(北本)卷二”。所存内容起于“二牧牛女所奉乳糜”句后3字,至“如来正尔当般涅槃第二第三亦复如是”句后一“第”字止。相应文字参见《大正藏》T12/p372b10-375a10。《翟目》称该卷系“七世纪非常好的写卷”。《英图》条记目录称该卷打纸,系7—8世纪唐写本。

2.BD11601(临1730),见《国图》109/294b。2残纸,纸高26.8厘米。如图3中部所示,存8行(首纸6行,次纸2行),行17字,首行仅存中部、上部若干左侧残字,后2行仅存行端一二残字。楷书,有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题作“大般涅槃经(北本)卷二”。所存内容起“大众今正是时”6残字,至“亦如画水临死之囚熟菓段肉”句“菓段”2残字止。相应文字参见《大正藏》T12/p375a10-17。《国图》条记目录称该卷系7—8世纪唐写本。

3.S.4500(翟1681),见《宝藏》36/361b-

369a。前部如图3左部所示,首残尾全,存313行(首纸25行,其后每纸大抵26行),行约17字,首行仅存上部三四字。尾题“大般涅槃经卷第二”。所存内容起“亦如画水临死之囚熟菓段肉”句“段”字残形,至尾题,相应文字参见《大正藏》T12/p375a

17-379a5。《翟目》定作“七世纪非常好的写卷”。

按:上揭3号文书内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图3所示,三者依次左右相接,衔接处断痕吻合,其中BD11601右边缘“正尔当”3字残笔可与S.1044左边缘3字残笔密合,BD11601末行“菓”下一字残笔正好和S.4500首行首字残笔拼合为俗写“段”字。S.1044末纸21行,BD11601前纸6行,BD11601后纸2行,S.4500首纸25行,3号依次拼合后,相接处一纸皆为26行,与前后2号整纸大抵26行的规格相符。又3号行款一致,皆为楷书,3号共有的常用字如一、切、是、世、之等的写法完全相同,可资参证。根据部分特征字的写法判断,《翟目》定作7世纪写卷,庶几近是。

四 BD14825BC+S.1514

1.BD14825BC(新1025),见《国图》134/119b-

120b。《国图》条记目录称现代割截为5纸,存26行,行17字,前4纸每纸6行,后纸2行,纸高21厘米。后部如图4右部所示,首残尾缺。有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题作“大般涅槃经(北本宫本{1})卷二”。所存内容起“不应说言如来同于一切诸行”句“不”字残形,至“生于人中为转轮圣王”句前5字。相应文字参见《大正藏》T12/p374a10-

b7。《国图》条记目录已揭示该号可与BD14825BD缀合,缀合结果可表示为BD14825BD+BD14825BC,又称该卷楷书,为7—8世纪唐写本。

2.S.1514(翟1679),见《英图》23/306a-316b。16纸,纸高26.8厘米。前部如图4左部所示,首残尾全,存376行(每纸大多26行左右),行17字。有乌丝栏。尾题“大般涅槃经卷第二”。《英图》定作“大般涅槃经(北本)卷二”。所存内容起于“生于人中为转轮王”句后3字,至尾题。相应文字参见《大正藏》T12/p374b7-379a5。《翟目》定作6世纪(?)写本。《英图》条记目录称该卷隶楷,6世纪南北朝写本。

按:上揭2号皆为北本《大般涅槃经》卷2残卷,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图4所示,BD14825BC末行行末“生于人中为”与S.1514号首行行首“转轮王”相连成句,中无缺字。又2号行款、书风一致,捺笔的写法(如人、来、之、是等字的末笔)如出一辙,另外一、子等字中横的写法也皆左尖右粗呈锥状(表2),因此可以证明S.1514和BD14825BC号确为同一写卷之割裂,应缀合为一。至于二者纸高、每纸行数不同,则属BD14825“现代割截”的结果。此2号既可缀合为一,而《国图》叙录判定BD14825BD+BD14825BC为7—8世纪唐写本,楷书,又《英图》叙录称S.1514号为6世纪南北朝写本,隶楷,歧互不一;根据行款(行约17字、经名号)、书写风格(楷书,但带有隶意,特别是横和捺的写法)和特征字如“人”“是”“之”“大”“涅”“(惱)”等综合判断,缀合件BD14825BD+

BD14825BC+S.1514似以定作6—7世纪楷书写本为宜。

五 BD2676+S.433

1.BD2676(律76),见《国图》36/330a-332b。4纸,纸高25.1厘米。后部如图5右部所示,首残尾缺,存112行(每纸28行),行17字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题作“大般涅槃经(北本)卷四”。所存内容起于“不能消是常住之法”句末字,至“是诸人等不知迷故”句前5字止。相应文字参见《大正藏》T12/p385c11-p387a10。《国图》条记目录称该卷经黄打纸,为7—8世纪唐写本。

2.S.433(翟1691),见《英图》6/350a-357a。11纸,纸高25.7厘米。前部如图5左部所示,首缺尾全,存281行(前10纸每纸28行,末纸1行),每行17字。楷书。有乌丝栏。尾题“大般涅槃经卷第四”。《国图》定作“大般涅槃经(北本)卷四”。所存内容起于“是诸人等不知迷故”句后3字,至尾题。相应文字参见《大正藏》T12/p387a10-390b7。《英图》条记目录称该卷经黄打纸,为7—8世纪唐写本。

按:上揭2号皆为北本《大般涅槃经》卷4残卷,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图5所示,BD2676末行行末“是诸人等不”与S.433首行行首“知迷故”相连成句,中无缺字。又2号用纸(皆经黄打纸,每纸28行,其纸高略有不同,则系收藏时割截所致)、行款、书风一致,一些字的写法完全相同,如“一”字,都是起笔左上顿笔成钩,收笔重按回锋,因此2号毫无疑问为同一写卷之撕裂,应予缀合。

六 BD10418+S.67

1.BD10418(临547),见《国图》107/293b。残片。如图6右下部所示,存8行,每行存下部4至11字。有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题作“大般涅槃经(北本)卷七”。相应文字参见《大正藏》T12/p404c5-13。《国图》条记目录称该卷隶楷,为5—6世纪南北朝写本。

2.S.67(翟1702),见《英图》2/13a-24a。20纸。前部如图6左部所示,首残尾全,存478行,行17字。有乌丝栏。尾题“大般涅槃经卷第七”,《翟目》定作“大般涅槃经卷七(相当于《大正藏》卷7、8)”;《国图》定作“大般涅槃经(北本异卷)卷七”,称“与《大正藏》本对照,分卷不同。相当于《大正藏》本卷7的后部份及卷8的前部份。且与现知其他藏经的分卷均不相同”。所存内容起于“如其不作一阐提者必成无疑”句的“疑”字,至尾题。相应文字参见《大正藏》T12/p404c10-

p411a6。《翟目》称该卷为“六世纪非常好的写卷”;《英图》条记目录称该卷隶书,为5—6世纪南北朝写本。

按:上揭2号皆为北本《大般涅槃经》卷7残卷,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图6所示,BD10418右起第6至8行正好使S.67前3行下部残缺处得以补足,原本撕裂在2号的“王”“言”“三”“藐”等字得以复合为一。又2号行款、书风一致,一些常用字、特征字的写法完全相同,可以参证。根据“正为求利”等用语判断,此为北本,其分卷与《大正藏》本不同者,则是因为当时传本不同,分卷尚未定型的缘故,故上揭2号缀合后可直接定名作“《大般涅槃经》(北本)卷七”,而不必非得标出“异卷”字样。又该缀合件中横的写法左尖右粗呈锥状,字体带有隶楷特色,《翟目》定为6世纪写本,庶几近是;《国图》条记目录称BD10418字体为隶楷,又称S.67的字体为隶书,歧互不一,当以前者为是。

七 S.1041+BD10287+BD3653

1.S.1041(翟1703),见《英图》17/210b-

211b。2纸,纸高25厘米。尾部如图7右部所示,首全尾缺,存55行(首纸27行,次纸28行),行17字。楷书。有乌丝栏。首题“大般涅经如来性品之五”,《翟目》定作“大般涅槃经卷八”,《英图》定作“大般涅槃经(北本)卷八”。所存内容起首题,至“如是菩萨为无量恶诸众生等及诸智者而作佛事”句前10字止。相应文字参见《大正藏》T12/p409a18-410a15。《英图》条记目录称该卷经黄打纸,为7—8世纪唐写本。

2.BD10287(临416),见《国图》107/224a。残片。如图7中部所示,仅存2行,分别存上部8字和3字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题作“大般涅槃经(北本)卷八”。相应文字参见《大正藏》T12/p410a15-16。《国图》條记目录称该卷经黄纸,为7—8世纪唐写本。

3.BD3653(为53),见《国图》50/317a-328a。18纸,纸高25.6厘米。前部如图7左部所示,首残尾全,存490行(首纸27行,末纸15行,其余各纸每纸28行),行17字。楷书。有乌丝栏。尾题“大般涅槃经卷第八”,《国图》定作“大般涅槃经(北本)卷八”。所存内容起于“譬如临阵战时即生心念”句的“战”字,至尾题。相应文字参见《大正藏》T12/p410a16-416a10。《国图》条记目录称该卷经黄纸,为7—8世纪唐写本。

按:上揭3号皆为北本《大般涅槃经》卷8残卷或残片,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图7所示,S.1041末行行末“为无量恶诸众”与BD10287首行所存“生等及诸知(智)者□□(而作佛事)”相连成句,中无缺字;BD10287所存次行第3字仅存右部“戈”形,与BD3653号首行首字左侧残形相合为一完整的“战”字。又从行款、书风、字形(如亦、之、人等字的写法)考察,上揭3号亦完全一致,可资参证。BD10287所存2行与BD3653首纸27行拼合后该纸28行,正与全卷整纸28行的用纸规格相合。此3号缀合后,首尾俱全,有首题、尾题,只是第3纸开头7行下部略有残缺。

《英图》条记目录称S.1041为经黄打纸,而《国图》条记目录称BD10287、BD3653为经黄纸,对写卷用纸的推定略有不同,可再斟酌。

八 BD10120+S.486+BD1983

1.BD10120(临249),见《国图》107/136b。残片。如图8右下部所示,存2行,每行仅存下端4—7字。楷书。有乌丝栏,边栏线颜色较淡。原卷无题,《国图》拟题作“大般涅槃经(北本)卷八”。相应文字参见《大正藏》T12/p411a14-16。《国图》条记目录称该卷经黄纸,为7—8世纪唐写本。

2.S.486(翟1909),见《英图》7/301a-302a。2纸,纸高25.2厘米。局部如图8中部所示,首尾皆残,存43行(首纸15行,次纸28行),行17字,首行仅存上下端若干字左侧残形。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《翟目》拟题“大般涅槃经”,《宝藏》拟题“大般涅槃经第八如来性品第四之五”,《英图》定作“大般涅槃经(北本)卷八”。所存内容起于“若相续生,则不俱生”句后5字左侧残形,至“众生佛性亦复如是”句止。相应文字参见《大正藏》T12/p411a16-c3。《英图》条记目录称该卷经黄纸,为7—8世纪唐写本。

3.BD1983(收83),见《国图》27/351a-361a。18纸,纸高25.6厘米。前部如图8左部所示,首残尾全,存483行(末纸7行,其余各纸每纸28行),行17字,首行仅存约第5、6字左侧残形,2至6行下残。楷书。有乌丝栏,边栏线颜色较淡。尾题“大般涅槃经卷第八”,《国图》定作“大般涅槃经(北本 异卷)卷八”,称“与《大正藏》本对照,分卷不同,本件不分品,经文相当于卷8如來性品第四之五的大部分至卷9如來性品第四之六的前部。与现知诸藏分卷均不同”。相应文字参见《大正藏》T12/p411c4-p417c1。《国图》条记目录称该卷经黄打纸,为7—8世纪唐写本。

按:上揭3号皆为北本《大般涅槃经》卷8残卷或残片,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图8所示,BD10120和S.486左右相接,裂痕、渍痕吻合,BD10120次行行末所存“□(五种)之味则不一时”与S.486次行“虽不一时,定复不从余处来也”先后相接,中无缺字;S.486和BD1983难以直接缀合,据完整文本,2号间只差“常为一切烦恼所覆不可得见是故我说众”一行17字,而此行第5、6字“烦惚(恼)”左旁“火”“忄”的残形尚残留在BD1983右边缘。又常用字“之”“子”“人”“亦”“中”“一”“是”等的写法,在上揭S.486和BD1983中完全相同;行款(上下边字高低不齐、乌丝栏颜色浅淡)、书风(笔画粗细对比强烈)上揭3号完全相同,可资参证。上揭3号缀合后,内容与北本《大般涅槃经》相合,可据尾题直接定作《大般涅槃经》(北本)卷8;至于其含括卷9的部分内容,则是传本不同分卷开合不定之故,《国图》把BD1983定作“异卷”,实可不必。

上揭3号既可缀合为一,而《国图》《英图》条记目录称BD10120和S.486为经黄纸,又称BD1983为经黄打纸,对写卷用纸的推定略有不同,可再斟酌。

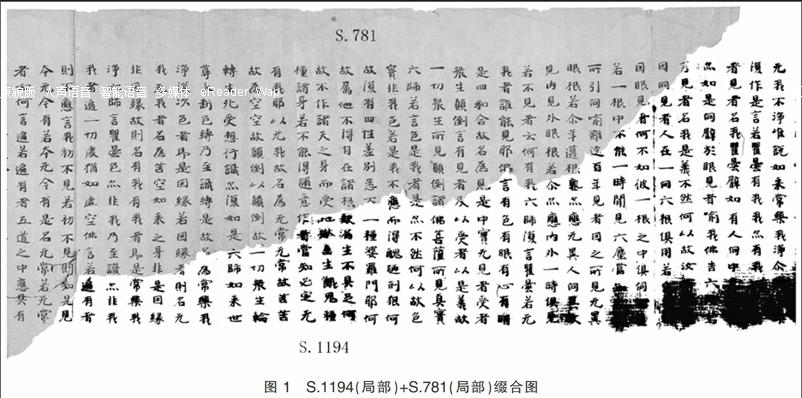

九 S.7169+BD3046

1.S.7169,见《宝藏》54/486。2纸。后部如图9右部所示,首尾皆残,存31行(首纸16行,次纸15行),行22字左右,首行仅存行端五六字左侧残形,次后8行、末4行中下部有残泐,末行仅存行端四五字右侧残形。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题作“大般涅槃经卷第九”。所存内容起于“方乃得闻《大涅槃经》”句后3字残形,至“能除一切众生恶业四波罗夷五无间罪”句后5字残形止。相应文字参见《大正藏》T12/p417c15-

418a26。

2.BD3046(北6336,云46),见《国图》41/248a-

254a。10纸。前部如图9左部所示,首尾皆残,存239行(首纸11行,其后各纸多为25—26行),行22字左右,首行右侧略有残泐,后5行下部有残泐。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题作“大般涅槃经(北本)卷九”。所存内容起于“能除一切众生恶业四波罗夷五无间罪”句后5字残形,至“是经分作多分能灭正法色香美味”句前7字止。相应文字参见《大正藏》T12/p418a27-421c28。《国图》条记目录称该卷为8世纪唐写本。

按:上揭2号皆为北本《大般涅槃经》卷9残卷,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图9所示,S.7169末行“能除一切众生恶业四波罗夷五无间罪”句后5字左侧部分笔画撕裂在BD3046首行,2号拼合,此5字大致可得其全。S.7169次紙15行,BD3046首纸11行,2号拼合,衔接处该纸25行,与全卷每纸多为25—26行的规格相合。又2号行款(每行约22字,皆有乌丝栏)及书写风格和特征字亦基本相同,可资参证。

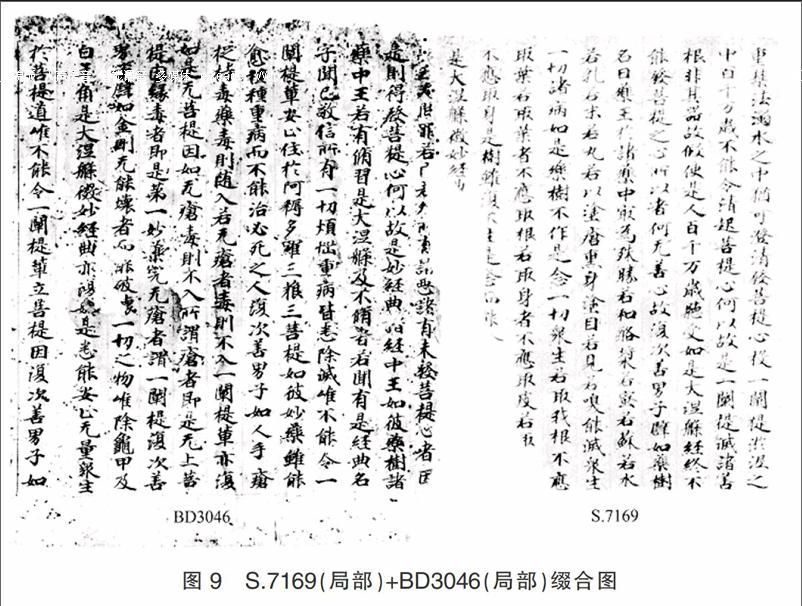

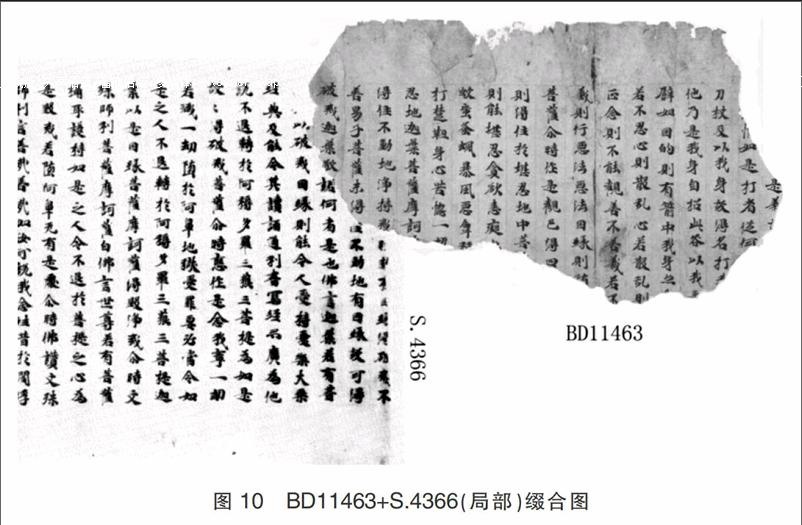

十 BD11463+S.4366

1.BD11463(L1592),见《国图》109/217b。残片,2纸。如图10右部所示,存18行(前纸7行,后纸11行),根据每行起始文字推断,行约17字,每行仅存中上部1—12字(末行仅存上部一字右侧残点)。有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题作“大般涅槃经(北本)卷一二”。所存内容起于“以是义故不应生瞋”句的“是义”2字,至“迦叶敬诺”句“敬”字残形止。相应文字参见《大正藏》T12/p434b10-26。《国图》条记目录称该卷为5—6世纪南北朝隶书写本。

2.S.4366(翟1735),见《宝藏》35/505b-515a。18纸。前部如图10左部所示,首残尾全,存427行(首纸18行,末纸9行,其余各纸每纸25行),行17字,前3行上部有残泐。有乌丝栏。尾题“大般涅槃经卷第十二”。所存内容起于“持戒时颇有因缘得破戒不”句的“时”字残形,至尾题。相应文字参见《大正藏》T12/p434b25-439b24。末有比丘尼道容题记,称“减彻身口衣食之资,敬写《涅槃经》一部”云云,落款时间为“大统十六年四月廿九日”。

按:后1号亦为北本《大般涅槃经》卷12残卷,且其内容与前1号前后衔接,可以缀合。缀合后如图10所示,BD11463后4行与S.4366前4行上下相接,断痕吻合,原本撕裂在2号的“住”“诺”“以”3字得以复合为一。BD11463后纸11行,S.4366首纸18行,2号拼合,该纸25行(2号重合处扣除4行),正好与后1号整纸每纸25行的用纸规格相合。又2号行款一致,皆有乌丝栏,字体皆为隶楷,隶味浓厚(《国图》条记目录称BD11463为隶书,则不确),可资参证。2号既可缀合为一,其抄写年代当据后1号末尾题记定作“大统十六年(550)”,《国图》条记目录称BD11463为5—6世纪南北朝写本,近是而不确。

十一 BD14825AD+S.5182

1.BD14825AD(新1025),见《国图》134/112b-

114a。3纸(前2纸每纸24行,后纸4行)。尾部如图11右部所示,首尾皆残,存52行,行17字,后3行中下部残泐。有乌丝栏。原卷无题,《国图》拟题作“大般涅槃经(北本)卷一五”。所存内容起于“如是问答”句,至“或说九种如城经中”句“或说”2字右侧残形止。相应文字参见《大正藏》T12/p452b4-c28。《国图》条记目录称该卷隶书,为5—6世纪南北朝写本。

2.S.5182(翟1753),见《宝藏》40/535a-538a。7纸。前部如图11左部所示,首尾皆残,存144行(首纸23行,2—5纸24行,6纸21行,未纸4行),行17字,首行仅存行末1残字,次2行中上部有残泐。有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题作“大般涅槃经卷第十五”。所存内容起于“谓识名色六入触受及以爱取”句的“入”字,至“能为一切诸善根本”句“诸”字残形止。相应文字参见《大正藏》T12/p452c26-454c2。《翟目》称该卷为“六世纪好写卷”。

按:上揭2号皆为北本《大般涅槃经》卷15残卷,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图11所示,BD14825后3行与S.5182前3行上下左右相接,衔接处断痕吻合,原本分属2号的“行”“八”“事”“或”诸字完美合璧。BD14825后纸4行,S.5182首纸23行,2号拼合,该纸24行,正好与前后各纸整纸行数一致。又2号行款、书风一致,字体为隶楷,隶味浓厚(《國图》条记目录称BD14825号为隶书,则似不确),可资参证。

十二 S.626+BD7553

1.S.626(翟1822),见《英图》10/308a-312a。6纸,纸高26厘米。尾部如图12右部所示,首尾皆残。存175行(首纸20行,其后各纸每纸31行),行17字。隶楷。有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题作“大般涅槃经卷第二十七狮子吼菩萨品第十一之一”,《英图》定作“大般涅槃经(北本)卷二七”。所存内容起于“无为无漏无有无果报”句,至“即发阿耨多罗三藐三菩提心”句后一“三”字止。相应文字参见《大正藏》T12/p523a22-525a26。《翟目》称该卷为“7世纪早期好写卷”,《英图》条记目录定作6世纪南北朝写本。

2.BD7553(北6587,人53),见《国图》97/313b-314b。3纸,纸高26厘米。前部如图12左部所示,首尾皆残,存56行(首纸3行,次纸31行,末纸22行),行17字。隶楷。有乌丝栏。原卷无题,《敦煌劫余录》列入“凉宋两译互同大般涅槃经狮子吼菩萨品十一之一”,《索引新编》拟题“大般涅槃经卷第廿一狮子吼菩萨品第十一”(“卷廿一”盖“卷廿七”误排),《国图》定作“大般涅槃经(北本)卷二七”。所存内容起于“如是则名说断见也”句“也”字左部残形,至“雪山有草名为忍辱”句的“为”字止。相应文字参见《大正藏》T12/p525a25-c25。《国图》条记目录定作5—6世纪南北朝写本。

按:上揭2号应皆为北本《大般涅槃经》卷27残卷,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图12所示,2号左右上下相接,衔接处原本分属2号的“也”“性”“即”“三”等字完美合璧。S.626后纸31行,BD7553首纸3残行,2号拼合,该纸为31整行,正好与前后各纸整纸行数一致。又2号纸高、行款、书风、字体、特征字写法相同,可资参证。此2号缀合后后部又可以和BD8107缀合,次序为:S.626+BD7553+BD8107。

十三 S.4674+BD6503

1.S.4674(翟1872),见《宝藏》37/296b-298a。3纸。尾部如图13右部所示,首残尾缺,存71行(前纸11行,后2纸每纸30行),行17字。中下部有等距离残洞。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题作“大般涅槃经卷第三十六迦叶菩萨品第十二之四”。所存内容起于“言无因果三宝性异”句的“性异”2字,至“慢比丘尼”句首字。相应文字参见《大正藏》T12/p575c6-

576b18。《翟目》称该卷为“7世纪非常好的写卷”。

2.BD6503(北6507,淡3),见《国图》88/207b-216a。13纸。前部如图13左部所示,首残尾全,存373行(末纸13行,其余各纸每纸30行),行17字。中下部有等距离残洞。楷书。有乌丝栏。尾题“大般涅槃经卷第卅六”。《敦煌劫余录》定作北本。所存内容起于“慢比丘尼”句后3字,至尾题。相应文字参见《大正藏》T12/p576b18-580c16。

《国图》条记目录定作6世纪隋写本。

按:上揭2号皆为北本《大般涅槃经》卷36残卷,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图13所示,S.4674末行行末“慢”字与BD6503首行行首“比丘尼”相连成句,中无缺字。又2号整纸每纸皆30行,中下部皆有等距离残洞,行款、书风一致,一些常用字、特征字的写法完全相同(表3),可资参证。

十四 S.633B+BD8584

1.S.633B(翟1911),见《英图》10/333a-334b。4纸,纸高26.1厘米。尾部如图14右部所示,首尾皆残,存66行,行17字。有乌丝栏。此号与S.633A同卷,皆无题,《翟目》:“大般涅槃经两不连续残片。六世纪好写卷。”《宝藏》拟题“大般涅槃经卷第三十六迦叶菩萨品第十二之四”,《英图》定作北本,S.633B条记目录云:“与斯633A纸张相同,字体相同,原为同卷。但现中间有残缺,文字不相衔接。5—6世纪南北朝写本。隶楷。”S.633B所存内容起于“是故初果名须陀洹”句前5字,至“不审是事当云何耶”句的“当”字止。相应文字参见《大正藏》T12/p578b5-579a13。

2.BD8584(北6508,推84),见《国图》103/229a-229b。2纸,纸高26厘米。前部如图14左部所示,首尾皆残,存31行,行17字,前5行、后6行上部残泐(末行仅存行末2字右侧残笔)。有乌丝栏。原卷无题,《敦煌劫余录》定作北本《大般涅槃经》卷36迦叶菩萨品十二之四。所存内容起于“不审是事当云何耶”句后3字,可辨识文字至“能观一切恶烦恼故”句前2字止。相应文字参见《大正藏》T12/p579a13-b14。《国图》条记目录称该卷楷书,为5—6世纪南北朝写本。

按:上揭2号皆为北本《大般涅槃经》卷36残卷,且其内容前后衔接,可以缀合。缀合后如图14所示,2号左右上下相接,衔接处原本分属2号的“云”“何”2字得以合璧。又2号行款、书风一致,从字形看,都为5—6世纪南北朝写本,可资参证。S.633A与S.633B亦确为同一卷之撕裂,其间约缺14行。另外,BD8584可与BD6888完全缀合,其次序为:S.633A…S.633B+

BD8584+BD6888。

又上揭诸号既可缀合为一,而《英图》条记目录称S.633字体为隶楷,《国图》又称BD8584及BD6888字体为楷书,歧互不一,虽个别字形确带有隶书的意味,但总体而言,仍以定作楷书为合宜。

十五 P.2342P2+S.4678V

1.P.2342P2,见《法藏》12/161a。如图15右部所示,残片。首题“大般涅槃经卷第□”。《法藏》定名作“大般涅槃经卷第八”,《索引新编》定名作“大般涅槃襬(按:“襬”疑衍文)经九行”。乌丝栏。存9行,行22—24字。经文在经名后空一字直接抄写,当为北本《大般涅槃经》卷8摘抄。所存内容起于“善男子明无明亦复如是”句,至“即見(佛)性成无上道”句前5字止。相应文字参见《大正藏》T12/p411b17-c1。

2.S.4678V(翟5342),见《宝藏》37/303b-304a。此号正面为《佛说相好经》,背有本经,如图15左部所示,首缺尾残,存20行,前18行行22—23字,后两行间有空白,各存6字、11字。《翟目》定名作《涅槃经》,《索引新编》拟题作“大般涅槃经卷第八”,实为北本《大般涅槃经》卷8经文摘抄。右起第1至10行抄写内容参见《大正藏》T12/p411c1-14,11行至16行前3字内容参见《大正藏》T12/p412b7-14,16行第4字以后内容参见《大正藏》T12/p412c25-c29、p413a1。

按:上揭2号同为北本《大般涅槃经》卷8经文摘抄,内容衔接,卷面都有等高度水渍痕,都有校点痕,每行22—24字,书写款式也不甚正规,一些常用字如“无”“子”“亦”“涅”“(惱)”等的写法完全一致(表4),故可缀合为一。

关于S.4678文献的面貌,《翟目》称正面的《观佛三昧海经》(尾题“佛说相好经”)写于白纸之上,书法相当好;反面是《涅槃经》片段,书法优良,写于乳黄软纸之上,粘在卷子背面。卷子长约1.3米[5]。根据《翟目》的描述,则知S.4678背面的《大般涅槃经》并非抄在《观佛三昧海经》反面,因此该号其实包含两件文书,宜分拆为二,分别定名为:S.4678-1,《佛说相好经》;S.46782,北本《大般涅槃经》卷8经文摘抄。根据上揭缀合可知,

S.4678-2和P.2342P2当属同一文献的断裂。P.2342P2是否属于从S.4678背面剥落的残片,当检视原卷方敢断言{1}。

十六 P.4815+S.3119

1.P.4815,见《法藏》33/199b。残片。如图16右部所示,存11行,行17字。横向成行。隶楷。有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题“大般涅槃经第十三圣行品第七之三”。所存内容起于“求大乘者是名为善”句“是名为善”4字左侧残形,至“譬如腻衣”句前3字的右侧残形止。相应文字参见《大正藏》T12/p440b4-14。

2.S.3119(翟4416),见《宝藏》26/127b-128b。前部如图16左部所示,首缺尾残,存53行,行17字。横向成行。隶楷。有乌丝栏。原卷无题,《索引》泛题“佛经”;《宝藏》拟题“大般涅槃经卷第十二”,《索引新编》同。《翟目》定为“6世纪好写卷”。

按:S.3119亦应为北本《大般涅槃经》卷13残卷,所存内容起“著则随住”句,至“能断一切善根种子”句“断一切善”4字右侧残形止,与传世的北本《大般涅槃经》卷13对应部分基本相同(参看《大正藏》T12/p440b14-441a6);且此号与P.4815内容先后相承,可以缀合。缀合后如图16所示,P.4815末行中部残字“譬如腻”下可拟补“衣随有尘著”5字,拟补后的文字与S.3119首行行首“著则随住”前后衔接,中无缺行。又此2号写卷纵横成行,行17字,行款一致,皆用隶楷,一些常用字的写法相同(表5),可资参证。S.3119相关内容亦见于南本《大般涅槃经》卷12,但字句颇有出入,《宝藏》及《索引新编》拟题“大般涅槃经卷第十二”,盖以为南本,非是。

十七 P.5589(8)+S.7392

1.P.5589(8),见《法藏》34/300a。残片。如图17右下部所示,存6行,每行存下部7-10字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《法藏》拟题“大般涅槃经卷第二十四”。所存内容起于“譬如世间从因生法”句,至“以是义故涅槃之体无定无果”句前8字止(“以”字仅存右下角残笔,“是”“槃之体”4字左侧有残泐)。相应文字参见《大正藏》T12/p505a13-

19。根据完整经文推断,原卷行17字。

2.S.7392,见《宝藏》55/102b。残片。如图17左部所示,存16行,行17字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题“大般涅槃经卷第二十四光明遍照高贵德王菩萨品第十之四”。所存内容起于“体非是果,是故为常”句末字下部残形,至“是故当知非因恶声生三途中”句“三”字止。相应文字参见《大正藏》T12/p505a18-b5。

按:上揭2号应皆为北本《大般涅槃经》卷24残片,且其内容先后相承,可以缀合。缀合后如图17所示,2号左右上下相接,衔接处断痕吻合,S.7392首行“善男子以”的“以”字右下部有少许笔画撕裂在P.5589(8)末行,P.5589(8)末行“以是义故”的“是”左上角有少许笔画撕裂在S.7392首行,2号拼合,此2字可得其全。又此2号行款、书风、字体、特征字写法相同,可资参证。

十八 S.2869+Ф.83

1.S.2869(翟1845),见《宝藏》24/190a-196b。10纸。尾部如图18右部所示,首残尾缺,存250行(首纸16行,其余每纸26行),行17字,首行仅存上端二三字左侧残笔。纸间粘合距较宽。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题作“大般涅槃经卷第三十一”。所存可辨识的文字起于“如是烦恼应余处现”句后5字,至“然我今日既无死乐”句止。相应文字参见《大正藏》T12/p548a21-551a12。

2.Ф.83,见《俄藏》2/373a-378a。10纸。前部如图18左部所示,首缺尾全,存243行(第1、2、5、6、7、9纸26行,第3、4、8纸25行,末纸12行),行17字。卷首右边缘有粘合痕,纸间粘合距较宽。楷书。有乌丝栏。尾题“大般涅槃经卷第三十一”。所存内容起于“然我今日既无死乐兼复贫穷”句后4字,至尾题。相应文字参见《大正藏》T12/p551a12-553c25。

按:上揭2号应皆为北本《大般涅槃经》卷31残卷,且其内容先后相承,可以缀合。缀合后如图18所示,2号左右相接,S.2869末行下部“然我今日既无死乐”与Ф.83首行行首“兼复贫穷”相连成句,中无缺字。又2号行款(每纸多26行,纸间粘合距较宽,皆有乌丝栏)、书风、字体一致,常用字如“男”“人”“作”“大”“子”“我”“一”“之”“是”等、特征字如“惡”“惱”“涅”“世”“寂”等写法相同(表5),可资参证。

十九 S.3429+Ф.79

1.S.3429(翟4419),见《宝藏》28/415。2纸。后部如图19右部所示,首尾皆残,存30行(前纸23行,后纸7行),行17字,前10行中上部、后3行中上部有残泐。纸间粘合距较宽。原卷无题,《索引》泛称“佛经”;《宝藏》拟题“大般涅槃经卷第三十一”,《索引新编》同。《翟目》定作“5世纪相当好的写卷”。

2.Ф.79,见《俄藏》2/342a-345b。8纸。前部如图19左部所示,首残尾全,存174行(首纸20行,末纸10行,其余各纸每纸24行),行17字,前3行中下部残泐(首行仅存首字左部残笔)。纸间粘合距较宽。尾题“大般涅槃经卷第卅三”,孟列夫主编《俄藏敦煌汉文写卷叙录》列入北本系统,所存内容起于“有三种马”句前3字(“种”字右下侧略有残泐),至尾题。相应文字参见《大正藏》T12/p560c20-562c20。《俄藏敦煌汉文写卷叙录》定作6—7世纪寫本。

按:S.3429亦应为北本《大般涅槃经》卷33残卷,所存内容起“利根智慧知世事者”句的“根”字,至“王若乘者当先乘谁世尊”句的“世”字止,与传世的北本《大般涅槃经》卷33对应部分基本相同(参看《大正藏》T12/p560b26-c22);且此号与Ф.79内容先后相承,可以缀合。缀合后如图19所示,2号左右上下相接,衔接处断痕吻合,原本分属2号的“故”“種”“王”“若”“先”“乘”“誰”“世”诸字皆得复合为一。S.3429后纸7行,Ф.79首纸20行,2号拼合,该纸得24整行,正与该卷整纸每纸24行的规格相同。又2号行款、书风、字体、特征字写法相同,可资参证。S.3429相关内容亦见于南本《大般涅槃经》卷31,但字句颇有出入,《宝藏》及《索引新编》拟题“大般涅槃经卷第三十一”,盖以为南本,非是。

小 结

以上我们以英藏敦煌《大般涅槃经》22件残卷为中心,通过同馆藏和异馆藏间的缀合,得到19组缀合件,其中英藏与英藏缀合2组,英藏与国图藏缀合12组,英藏与法藏缀合3组,英藏与俄藏缀合2组。由此可见,英藏佛经写卷身首异处的确实不在少数,尽管其中有一小部分或许是王道士和斯坦因当年在藏经洞翻检搬运导致的,但更可能反映了藏经洞所藏写卷的原始状态。换句话说,这些写卷入藏或保存在藏经洞时很可能原本就是撕裂的,而非整卷完整的。这一事实是否意味着藏经洞文献极有可能本是“废弃”物(聚集在一起也许是为了用于其他写卷的修补),而非“避难”的结果呢?我们相信,随着敦煌写卷的陆续公布和残片的逐步整理,可以缀合的残卷将会越来越多,这对于揭开每号残卷流落的历史,“重现敦煌遗书在藏经洞启封之初的原始保存状态”,并进而破解藏经洞文献入存的真相,无疑具有非常重要的意义。我们期待着谜底揭开的日子。

参考文献:

[1]张涌泉.敦煌写本文献学[M].兰州:甘肃教育出版社,2013:16

[2]张涌泉,罗慕君.敦煌本《八阳经》残卷缀合研究[J].中华文史论丛,2014(2):277.

[3]方广锠,吴芳思(Frances Wood).英国国家图书馆藏敦煌遗书:前言[M].桂林:广西师范大学出版社,2011:2.

[4]荣新江.敦煌学十八讲[M].北京:北京大学出版社,2001:70.

[5]L.Giles.Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum[M].London:the British Museum,1957:159.