卢舍那佛像研究

2017-07-05潘亮文

潘亮文

内容摘要:中国佛教美术中重要且常见题材之一的卢舍那佛相关作品,是学者长期以来关注的研究焦点,至今已累积相当丰硕的成果。就现有研究而言,依其图像特征可以分为于阗、龟兹与中原系统。然考虑中原地区幅员广阔,若能将文献资料作细致梳理与配合各地作品现状的观察,或可使中原各地的华严信仰发展脉络更加清晰。本文以前人学者的研究成果为基础,着重于作品原生场域的卢舍那佛像与相关经典的传承等宗教发展的社会背景,对其发展作一全面性的考察,建构其历史脉络图。

关键词:卢舍那佛;华严经;中原地区

中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2017)03-0039-21

Abstract: The iconography of Vairocana Buddha, an important and common character in Chinese Buddhist art, has been a focus of religious studies for some time, leading to many outstanding research achievements. According to these research results, the iconographical characters of Vairocana Buddha can be classified by region into three systems: Khotan, Qiuci(todays Kucha), and the Central Plains. Considering the vastness of the Central Plains, an investigation of iconographical works originating from different sub-regions together with careful examination of relevant documents and materials would do much to clarify the regional development of the belief in the Huayan pure land(Avatamsaka). Based on previous research results and focusing on the social background of religious development, including the origin of artworks and inheritance of relevant scriptures, this paper attempts to fully investigate the emergence of Huayan pure land faith and construct a full diagram of the historical development of Buddhism in the Central Plains.

Keywords: Vairocana Buddha; Avatamsaka Sutra; Central Plains

中國佛教美术中重要且常见题材之一的卢舍那佛相关作品,是学者长期以来关注的研究焦点,至今已累积相当丰硕的成果。就现有研究而言,依其图像特征可以分为于阗、龟兹与中原系统。然所谓的中原是幅员广大的地域范围,实可再作进一步细致的观察。又如1999年新发现其中有卢舍那佛的库车阿艾石窟,一般认为是唐代的汉风洞窟。而由其所在的地区,大抵可以推测这是由于当时的中原卢舍那佛造像已经有一定程度发展的结果。在在说明了卢舍那佛造像,仍是值得我们再作系统性的探研。因此,本文拟以前人学者的研究成果为基础,着重于考虑作品原生场域的卢舍那佛相关经典的传承等宗教发展的社会背景,对其发展再作一全面性的考察,以梳理其发展的历史脉络。

有关卢舍那佛像之研究,已有相当的研究成果,其中有关图像议题方面,有学者指出现存的卢舍那佛像作品的图像特征可分于阗、龟兹与中原三大系统,同时提出“于阗和中原虽都本于《华严经》来创造法界人中像的图像,可是图像特征迥别。中原的法界人中像根据《入法界品》,以具象的图样,来表现三界一切皆卢舍那佛法身所化的观念,而于阗则以《卢舍那佛品》为基,以较抽象的手法,表达同样的理念”[1],“龟兹的卢舍那法界人中像的图像实乃融合于阗与中原两大系统,应可谓这两大系统的集大成者”[1]41。虽然之后在1999年新疆库车县阿格乡阿艾石窟[2]与2002年在和田地区策勒县的丹丹乌里克遗址[3]陆续发现和出土卢舍那佛像,但由于新出资料的制作年代不早于已知之作品时间,想借此新资料更进一步厘清中原、于阗与龟兹间的图像相互关系,需要针对作品原生场域进行仔细观察,但现阶段无法取得相关基础材料。同时考虑中原地区幅员广阔,若能将文献资料作细致梳理,或可让中原各地的华严信仰发展脉络更清晰。因此,以下将从一一检视华严经系相关的经典译出时间与卢舍那佛像造立资料着手,透过了解文本典籍的问世时间,作为推测造像作品成立的参考。

一 汉译5世纪及其以前的华严典籍概况

华严相关经典的传入与华严造像在中国的出现,两者虽然不一定有绝对的先后关系,但可以肯定的是经典流传普及会促成造像的流行。以下将观察6世纪以前华严典籍在中国传译的概况。

一般我们认为主要与卢舍那佛像造立关系密切的是佛陀跋陀罗(359—429)所译的《大方广佛华严经》,但在此经汉文译出之前,在华已经有华严典籍的流传。法藏认为现存最古的汉译华严典籍,是后汉月支国沙门支谶(灵帝光和到中平年间178—189从事译经)译的《兜沙经》[4],内容为《华严名号品》。《华严经》中的其他品,如《净行品》的内容有三,包括吴月支国沙门支谦(黄武初至建兴252—253年间)译的《菩萨本业经》1卷[4]29,西晋清信士聂道真(永嘉307—313年间侍竺法护避居)译的《诸菩萨求佛本业经》1卷、《菩萨本愿行品经》1卷。《十住品》者有二:一是东晋(317—420)西域沙门祇多蜜译《菩萨十住经》1卷;二是西晋沙门竺法护(239—316)译的《菩萨十住经》1卷[4]37。《十住品》内容有四,分别是竺法护译《渐备一切智德经》5卷[4]33、聂道真译《十住经》12卷、后秦沙门竺佛念(前秦建元365—384年间到长安)译《十地断经》10卷与后秦鸠摩罗什(344—413,于402—413年)共罽宾三藏佛陀耶舍译《十住经》4卷[4]49。讲述内容为《性起品》与《十忍品》的是西晋元康年间(291—299)竺法护译的《如来兴显经》4卷与西晋白法祖译《如来兴显经》1卷。内容为《名号品》与《性起品》者为失译的《大方广如来性起经》2卷,以及前本异译的西晋元康年出而不见译人的《大方广如来性起微密藏经》2卷。相当于《十定品》的内容有竺法护译的《等目菩萨经》2卷。讲《离世间品》的是竺法护译的《度世经》6卷与吴代失译《普贤菩萨答难二千经》。内容相当为《入法界品》的是西秦(384—431)圣坚译的《罗摩伽经》3卷。

另外,法藏提出似《初地》的有聂道真译《菩萨初地经》1卷,同作者译有似《十住品》的《菩萨十地道经》1卷。又似《十地品》与《十住品》者有三,包括一是竺法护译《菩萨十住经》1卷[4]37,二是祇多蜜译《十地经》1卷,三是西域沙门吉迦夜(472年与昙曜译《付法藏因缘传》《大吉义神咒经》等)译的《大方广十地经》1卷。同时。指出非《十住品》亦非《十地品》而是以名同恐误附的是后秦竺佛念译的《十住断结经》10卷[5]。

依据上述所见资料,我们可以知道现存汉译华严典籍最早者为《兜沙经》,其出现时间为2世纪后半。3世纪前半由支谦译出的《菩萨本业经》,内容分为相互独立的三部分:第一部分即与《兜沙经》的内容一致,相当于《序品》;其后依次是《愿行品》二,相当于晋译《华严经·净行品》的部分内容;《十地品》三,相当于晋译《华严经·十住品》的部分内容[6]。西晋(265—317)时期是华严单行经传入的繁盛期,译者有竺法护、聂道真与白法祖等三人。学者指出聂道真与白法祖所译的版本或佚失或为重译,竺法护译出的华严典籍可以说是西晋华严译籍的全部[6]7。

概观竺法护译的华严译籍共有6部,可分为3类。第1类为重译的文殊类经典2部,一是《菩萨十地经》1卷;二是《菩萨十住行道品经》1卷,是为吴支谦《本业经·十地品》的重译本。第2类是新译的普贤类经典,共有3部。一是元康元年(291)译出的《如来兴显经》4卷,其前半部分相当于晋译《华严经·性起品》,后半部分相当于《十忍品》;二是同年译出的《度世品经》6卷,相当于晋译《华严经·离世间品》;三为《等目菩萨所问三昧经》3卷,相当于唐译《华严经·十定品》,晋译《华严经》中缺。第3类是元康七年(297)于长安新译出的《渐备一切智德经》5卷,相当于晋译《华严经·十地品》[6]8-9。由于竺法护译经活动范围广,从敦煌、酒泉、长安到洛阳,推测对3世纪末4世纪初的北地华严经学的流传应有某些程度的影响。西秦(384—431)圣坚译的《罗摩伽经》是晋本《华严经·入法界品》中的的同本节译经[6]18。如上所见,虽然在佛陀跋陀罗于东晋义熙十四年(418)译出60卷本的《大方广佛华严经》之前,是有不少华严典籍的译出流传,但是有意识且专门地造立作为《华严经》信仰唯一最崇高的礼拜对象或观想对象,即所谓的卢舍那佛像的可能性不大。

有关佛驮跋陀罗所翻译的60卷本《大方广华严经》的完成时间,于其经后记有云:“《华严经》胡本凡十万偈。昔道人支法领从于阗得此三万六千偈,以晋义熙十四年(418),岁次鹑火,三月十日,于扬州司空谢石所立道场寺,请天竺禅师佛度跋陀罗手执梵文,译胡为晋,沙门释法业亲从笔受……至元熙二年(420)六月十日出讫。”[4]326[7-8]

二 5世纪时期的南地发展

由于佛驮跋陀罗的《大方广华严经》是译出于扬州,为了解经典译出后的流传情形,以下将以慧皎《高僧传》、道宣《续高僧传》、僧佑《出三藏记集》与法藏《华严经传记》的记载内容为据{1},梳理5世纪时期南地华严信仰的发展概况。

在佛驮跋陀罗译《华严经》时,曾参与译经工作的法业“亲从笔受,筹咨义理,无替晨夕,经数岁,廓焉有所悟”。友人建议师开讲,“遂敷弘幽旨,郁为宗匠。沙门昙斌等数百人,伏膺北面,钦承雅训。大教滥觞业之始也。以希声初启,未遑曲尽,但标举大致而已”[5]158。之后,驻扎荆州(湖北)的南谯王刘义宣(415—454)曾邀请求那跋陀罗(394—468)讲华严等经[8]132。我们可以理解借由皇室贵族的支持之举,应对弘扬《华严经》教义有所帮助。约于5世纪中,原籍南阳(河南)、授业于曾参与佛驮跋陀罗译出《华严经》法业的昙斌(?—元徽473—477)”受华严、杂心。既遍历众师……还止樊邓(湖北襄阳河南邓县),开筵讲说”,同时也讲《十地经》[8]290。时间稍后,约5世纪中偏后时期,有来自北地、籍贯河西金城的玄畅(416—484)讲授《华严经》的记载。慧皎对他的评价是“初华严大部,文旨浩博,终古以来,未有宣释。畅乃竭思研寻,提章比句。传讲迄今,畅其始也”,尔后他“憩荆州,止长沙寺……西适成都,初止大石寺……至升明三年(479),又游西界,观瞩岷岭,乃于岷山郡北部广阳县界,见齐后山,遂有终焉之志”[8]314-315。据此记述,我们可以想象擅长华严的玄畅曾住锡过的湖北、四川一带,应有帮助于《华严经》信仰流传的开展。然若依高僧的法业专研《华严经》时,“筹咨义理,无替晨夕,经数岁,廓焉有所悟”,或如大德玄畅在传习《华严经》时,仍需“竭思研寻,提章比句”,这说明华严义学理解不易,故此时期当属华严信仰的初萌阶段。

如上所述,自《华严经》汉译问世后,是有僧人或自宣扬或应邀讲演《华严经》的事实。但整体而言,5世纪的南方讲说相当于《华严经》第六会中《十地品》的《十地经》僧侣人数仍占多数,包括有晋荆州长沙寺的僧卫[8]199、晋彭城郡(江苏徐州)的道融[8]242,罽宾国的求那跋摩(377—431)“以元嘉八年(431)正月达于建邺……敕住祇洹寺……俄而于寺开讲法华及十地,法席之日,轩盖盈衢,观瞩往还,肩随踵接”[8]108。又如庐山的慧庆(392—453)[8]463、籍贯豫州(河南)的瓦官寺僧慧果(395—470)[8]465、东阿靖公弟子的慧亮(?—元徽中)[8]292、籍貫河东(山西运城)的昙瑶[8]299、本月支人寓居建康的昙迁(384—482)[8]501、鲁郡(山东)人后南游京邑止于中兴寺的僧钟(430—489)“妙善成实、三论、涅槃、十地等”[8]306、本凉州人住锡京师湘宫寺的弘充(?—永明483—493中)“大明末过江……每讲法华、十地听者盈堂”[8]308、京师中寺的法安(454—498)“讲涅槃、维摩、十地、成实论,相继不绝……著净名、十地义疏,并僧传五卷”[8]329、本为辽东人的僧朗“凡厥经律,皆能讲说,华严、三论最所命家”[8]332、其先东莞胄族避地东莱弦县(山东)的京师灵味寺宝亮(444—509)“讲大涅槃凡八十四遍,成实论十四遍,胜鬘四十二遍,维摩二十遍,其大小品十遍。法华、十地、优婆塞戒、无量寿、首楞严、遗教、弥勒下生等,亦皆近十遍”[8]337、黄龙人的京师灵根寺慧豫(433—489)“诵大涅槃、法华、十地。又习禅业,精于五门”[8]470。由此可见,当时人们接受《十地经》者较胜于《华严经》。不过,由竟陵文宣王(460—494)撰《华严斋记》1卷,下记有“自齐梁已来,每多方广斋集,皆依此修行也”[5]172。我们可以推测在5世纪后半偏后期开始,华严信仰应较有普遍性地流布发展。

三 6世纪时期的南地发展

五六世纪间,南地见讲说《十地经》者,有吴郡吴人(江苏苏州)的钟山开善寺智藏(458—522)“凡讲大小品涅槃、般若、法华、十地、金光明、成实、百论、阿毗昙心等,各著义疏行世”[9]。吴郡富春(浙江富阳)人的扬都庄严寺僧旻(467—527)“天监(502—519)末年……于简静寺讲十地经,堂宇先有五间,虑有迫迮,又于堂前权起五间,合而为一,及至就讲,寺内悉满。斯感化之来,殆非意矣”[9]157。与之同时,也多见有讲《华严经》者,如徐州沛郡(江苏徐州)的扬都兴皇寺法朗(507—581)“于青州入道。游学扬都(建康),就大明寺宝志禅师受诸禅法,兼听此寺彖律师讲律本文……乃于此山止观寺僧诠法师餐受智度、中、百、十二门论,并华严、大品等经……专门强学,课笃形心……永定二年(558)十一月,奉敕入京,住兴皇寺,镇讲相续。所以华严、大品、四论文言,往哲所未谈,后进所损略,朗皆指擿义理,微发词致,故能言气挺畅,清穆易晓。常众千余,福慧弥广……”[9]224-225。又天嘉五年(564),世祖文皇请讲于太极殿的扬都大禅众寺慧勇(515—583)“自始至终,讲华严、涅槃、方等、大集、大品各二十遍,智论、中、百、十二门论各三十五遍,余有法华、思益等数部不记”[9]229。寓居江阴利成县(江苏江阴)的钟山耆阇寺安廪(507—583)到北方游历,又返南地受梁武帝敬供,“北诣魏国,于司州光融寺容公所采习经论。……并听嵩高少林寺光公十地,一闻领解,顿尽言前,深味名象,并毕中意,又受禅法,悉究玄门……在魏十有二年,讲四分律近二十遍,大乘经论,并得相仍。梁泰清元年(547),始发彭沛,门入拥从,还届扬都。武帝敬供相接,敕住天安,讲华严经,标致宏纲,妙指机会”[9]236-237。如上所见,尤其是法朗、慧勇、安廪等人的讲学,是受到皇室的推崇,不难想象在上行下效的影响下,华严信仰或华严造像应较前期兴盛。梁朝著名的画家张僧繇于武帝天监(502—519)中入仕,“江陵(湖北荆州)天皇寺,明帝置,内有柏堂,僧繇画卢舍那佛像及仲尼十哲”的记载可为佐证[10]。

四 5世纪时期的北地发展

北方佛教义学,以鸠摩罗什(344—413或356—409)在长安时为最兴盛。其后迭经变乱,学僧星散[11]。故相较于南地的发展,6世纪以前的北地传讲《十地经》或《十住经》者较少,仅如鸠摩罗什有“讲说新经,续出小品、金刚、波若、十住、法华、维摩、思益、首楞严、持世、佛藏、菩萨藏、遗教、菩提无行、呵欲、自在王……凡三百余卷”[8]52。直至北魏孝文帝(471—499在位)继位,由于其本人“善谈庄老,尤精释义”[12],比较重视和鼓励佛教义学,因此佛教文化便有显著的发展。尤其是在“雅爱经史,尤长释氏之义,每至讲论,连夜忘疲”[13]的宣武帝(499—515在位)继位后,佛教活动更是有长足的进展。

五 6世纪时期的北地发展

北魏永平之初(508)来游东夏的北天竺沙门菩提流支(?—527)“奉敕创翻十地,宣武皇帝命章一日,亲对笔受,然后方付沙门僧辩等,讫尽论文”[9]15{1}。与之同时有中天竺僧勒那摩提“初届洛邑,译十地、宝积论等大部二十四卷。……初,宝意(即勒那摩提)沙门神理标异,领牒魏词,偏尽隅奥。帝每令讲华严经,披释开悟,精义每发。一日正处高座,忽有持笏执名者形如大官,云:‘奉天帝命,来请法师讲华严经。”[9]16特别是宣武帝亲自主持《地论》翻译,当令时人竞相传习,令讲《华严》开悟甚丰,更甚有持笏执名如大官者奉天命请讲《华严》的感通故事的流传,应促使华严信仰快速流传。此外,宣武帝敕命菩提流支与勒那摩提译出《十地》时,有释道宠者“承斯问,便诣流支,访所深极,乃授十地,典教三冬,随闻出疏,即而开学,声唱高广,邺下荣推”[9]245。另有勒那摩提译《十地》时,定州卢人(河北)邺下大觉寺慧光(468—537)“时预沾其席,以素习方言,通其两诤,取舍由悟,纲领存焉。自此地论流传,命章开释,四分一部,草创基兹。其华严、涅槃、维摩、十地、地持等,并疏其奥旨,而弘演导”[9]822。由此可知《华严》《十地》更为时人所知晓。又当时洛阳融觉寺的昙谟最“善于禅学,讲《涅槃》《华严》,僧徒千人”[14]{2}。昙谟最弟子智炬“器局融明,学艺优博。先读华严经数十遍,至于义旨,转加昏瞙。常怀怏怏,晓夕增其恳到。遂梦普贤菩萨,乘白象放光明”后“数日聪悟倍常。昔年疑滞,一朝通朗,而超超入神之趣,特出于先贤矣。遂周流讲说五十余遍,有疏十卷”[5]158-159。上述所见,借由帝王的推崇提倡,又有名僧的传法弘扬与著疏阐扬,当可推想华严信仰发展极盛一时。但有僧“器局融明,学艺优博”如释智炬,读诵《华严》仍有窒碍难行,借感通得智慧。或有传说如“太和初年,代京阉官自慨刑余,不逮人族,奏乞入山修道,有敕许之。乃赍一部华严,昼夜读诵,礼悔不息。夏首归山,至六月末,髭须尽生,复丈夫相,遥状奏闻。高祖信敬由来,忽见惊讶,更增常日。于是大代之国华严一经因斯转盛”[9]1171{3}。虽说感通灵异故事,未可凭信,但这种灵验传说更容易为一般庶民百姓所接受。

又有在宣武、孝明兩朝为重臣的崔光(449—522)热衷于宣讲和研究佛教经典,“每为沙门、朝贵请讲《维摩》、《十地经》,听者常数百人,即为二经义疏三十余卷”[15]。其弟邺下总持寺的惠顺“投光而出家焉。……讲十地、地持、华严、维摩,并立疏记。……随有讲会,众必千余,精诚之响,广流东夏”[9]257。由此可知6世纪前期《华严经》在北地的流传应是相当普遍,且多涉及华严义解。

至东魏时期,邺城已成佛学重镇,多见兼讲《华严》与《十地》者。平乡人(河北邢台)邺东大觉寺僧范(476—555)“投邺城僧始而出家焉。初学涅槃经,顿尽其致。又栖心林虑,静其浮情。复向洛下,从献公听法华、华严,宗匠前修,是非衢术。后徙辙光师受道焉。……乃出游开化,利安齐魏,每法筵一举,听众千余。逮旋趾邺都,可谓当时名匠……讲华严、十地、地持、维摩、胜鬘,各有疏记……尝有胶州刺史杜弼,于邺显义寺请范冬讲,至华严六地,忽有一雁飞下,从浮图东顺行入堂,正对高座,伏地听法,讲散徐出,还顺塔西,尔乃翔逝。又于此寺夏讲,雀来在坐,西南伏听,终于九旬”[9]253-254。这般感通灵异的华严信仰不仅于人有其宗教功德,甚至连对禽鸟亦有其效益功德,当使其更能深入民间社会。

又有来自平恩(河北邯郸)的邺西宝山寺道凭(488—559)游走“漳滏、伊洛,遍讨嘉猷。后于少林寺摄心夏坐,问道之僧披榛而至。闻光师弘扬戒本,……经停十载,声闻渐高,乃辞光通法,弘化赵魏,传灯之美,罕有斯焉。讲地论、涅槃、华严、四分,皆览卷便讲,目不寻文”[9]258。

受历朝皇室重视的,如林虑山洪谷寺(河南安阳)僧达(475—556)“游学北代,……为魏孝文所重,……梁武皇帝拨乱弘道,衔闻欣然,遂即济江,造宫请见。……末为魏废帝中山王勅仆射高隆之召入邺都受菩萨戒。暨齐文宣,特加殊礼……讲华严、四分、十地、地持,虽无疏记,而敷扬有据。特善论议,知名南北,禅法一门,开世殊广”[9]571-572。又如赵国平棘(河北赵县)人西京空观道场慧藏(522—605)“研详虽广,而以华严为本宗……齐主武成(562—565在位)降书邀请于太极殿开阐华严,法侣云繁,士族咸集,时共荣之,为大观之盛也”[9]320。

有习《华严》者,如太原的慧宝“以齐武平三年(572)从并向邺……宝曰:‘乐闻华严……”[9]1002太原晋阳的沔阳仙城山善光寺慧命(531—?)[9]611;讲说《华严》者,如迁居丹阳之秣陵(江苏南京)的江都(江苏扬州)慧日道场慧觉(554—605)“恒事敷说,大品、涅槃、华严、四论等二十余部,遍数甚多,学徒满席,法轮之盛,莫是过也”[9]405;诵《华严》修行度化神鬼者,如雍州(山西)普圆“周武之初,来游三辅。……多历名山大川,常以头陀为志。……诵华严一部,潜其声相,人无知者,弟子侍读,后因知之。……有时乞食,暂往村聚,多依林墓,取静思惟。夜有强鬼,形极可畏,四眼六牙,手持曲棒,身毛垂下,径至其前”[9]1149-1150。

同时亦可见有讲说《十地经》者,包括朝歌(河南淇县)人大统合水寺法上(495—580)“既慧业有闻,众皆陈请,乃讲十地、地持、楞伽、涅槃等部,轮次相续,并着文疏”[9]261。京兆泾阳(陕西咸阳)云花寺僧猛(507—588)“周明嗣历,诏下屈往天宫,永弘十地,……于大象二年(580)敕住大兴善寺讲扬十地”[9]925。

然而此时期是以《华严》《十地》兼者为多,且多著疏。包括蒲州桑泉(山西运城)人京师延兴寺昙延(516—588)[9]274、原为敦煌人后居上党之高都(山西晋城)的京师净影寺慧远(523—592)“随讲出疏。地持疏五卷,十地疏十卷,华严疏七卷”[9]286。定州巨鹿曲阳人的相州(河南安阳)演空寺灵裕(518—605)“初,造十地疏四卷,地持、维摩、波若疏各两卷,华严疏及旨归合九卷,……华严等经论序……各有聚类,宗要可传”[9]317。

其他如:先濟阳考城复为江都郡(江苏扬州)东都慧日道场智脱(541—607)、襄阳(湖北)智闰(540—614)、代州(山西忻州)人西京宝刹道场净愿(?—609)、金城狄道(甘肃临洮)人西京大禅定道场灵干(535—612)、干之犹子沙门灵辩、相州(河南安阳)人西京大兴善寺洪遵(530—608)、恒州(河北正定)隋京师胜光寺道璨、并州(山西太原)人京师随法寺道贵、雍州北山(山西)普济、京兆泾阳人终南山楩梓谷普安(530—609)[9]322,342、350,412,414,839,1093,1097,1150,1152。整体而言,6世纪的华严信仰,北地的流传较南地兴盛。

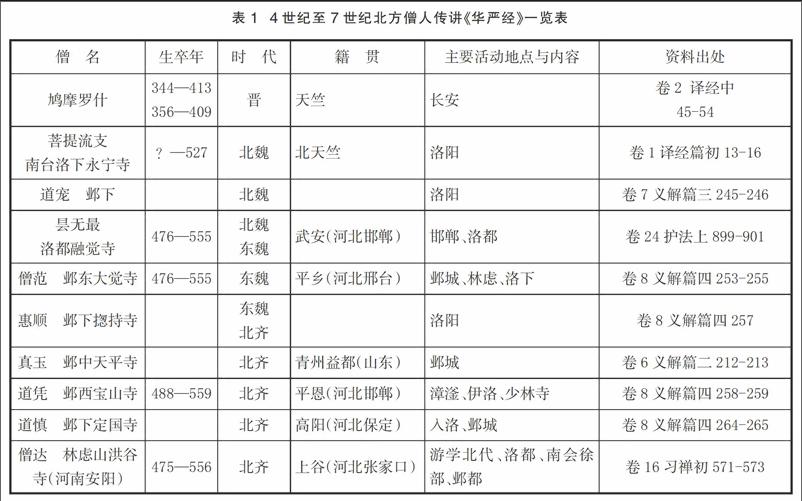

为了解北方各地僧人传讲《华严经》的状况,依年代顺序罗列僧侣的主要活动地点如下表(表1)。

依据表1可以观察出,6世纪初期《华严经》流传主要在河南洛阳地区,这明显是与皇室宣武帝的推崇重视有关。之后6世纪中期,随着东魏建都于邺城,弘扬《华严经》信仰的势力也随之转移至邺城,包括以邺城为中心的河北邯郸与河南安阳。与北齐同时的北周是以长安为中心发展,但明显不如北齐时兴盛。随着隋王朝的一统全国,《华严经》信仰的分散发展并无明显改观。以现在省份为区域来看,6世纪前半时,以河南、河北为盛,陕西、山西为次,山东更次之。6世纪后半时,河南、河北、陕西、山西发展相较于前期是呈现均衡现象,山东则是相对显弱的现象。但考虑同时期的南地发展,有不少是来自山东或近山东的辽宁者,包括慧亮(?—元徽中)、僧钟(430—489)、法安(454—498)、僧朗、宝亮(444—509)、慧豫(433—489),这说明山东地区的《华严经》发展与南地关系较为密切。

六 卢舍那佛造像讨论

(一)有关人中像的问题

有关人中像的讨论,自20世纪50年代开始,一直就是学者研究的焦点之一。目前大部分的学者认为人中像就是卢舍那佛像,而《华严经》则是主要的文本依据。但在2002年颜娟英学者提出“依据文献及造像题记调查,人中像的出现比卢舍那佛像至少早一个世纪,而且记载中总是强调其不可思议的神通力量”“这些强调神通力量的‘人中像和《华严经》教义的关系似乎比不上与《法华经》的关系更明显”,再据河北邯郸水浴寺石窟东侧的北齐武平四年(573)小石室题记资料与北齐天保九年(558)鲁思明等造像记资料,认为人中像是与末法思想有关[16]。

在现阶段的资料中,《高僧传》卷7中记载僧诠造的人中金像,即“入吴又造人中金像,置于虎丘山之东寺”[8]272之像,是最早在南地的人中像作品。若依据同书记载僧诠与“吴国张畅(408—457)、张敷,谯国戴颙(377—441)、戴勃,并慕德结交,崇以师礼”[8]273,推测僧诠造像时间当在5世纪上半。而北地见有人中像的是在约进入6世纪的洛阳禅林寺僧人道弘“自云教化四辈檀越,造一切经,人中金像十躯”[14]61,又洛阳城西永明寺西有宜年里,里内有陈留王景皓。时有奉朝请孟仲晖者,“志性聪明,学兼释氏,四谛之义,穷其旨归”,曾造“人中夹纻像一躯,相好端严,希世所有。置皓前厅,须弥宝坐。永安二年(529)中,此像每夜行绕其坐,四面脚迹,隐地成文。于是士庶异之,咸来观瞩。由是发心者,亦复无量。永熙三年(534)秋,忽然自去,莫知所之”[14]161-162。

若考虑佛驮跋陀罗译出《大方广华严经》的时间元熙二年(420)至6世纪前,南地的华严信仰如前述为属初萌阶段的话,专有的卢舍那佛图像概念尚未定型化,可以说流传尚未普及,且现存卢舍那佛作品多为佛尊身上有图样的表现。因此,这里所谓的“人中金像”或可认为是表现卢舍那佛像,而有别于一般当时所认知的释迦佛像或弥勒佛像。由于北地流传华严信仰较南地约晚近1世纪,前述洛阳所见的人中像,当是属于北地流传华严信仰的初期阶段。

又在《华严经》流传的历程中,多见有神通感应事迹的传布。如南谯王刘义宣(415—454)曾邀请求那跋陀罗(394—468)讲华严,“而跋陀自忖,未善宋言,有怀愧叹,即旦夕礼忏,请观世音,乞求冥应。遂梦有人白服持剑,擎一人首来至其前,曰:‘何故忧耶?跋陀具以事对,答曰:‘无所多忧。……旦起,道义皆备领宋言,于是就讲”[8]132。而北地则有北魏宣武令勒那摩提(宝意)讲《华严经》,“帝每令讲华严经,披释开悟,精义每发。一日正处高座,忽有持笏执名者形如大官,云:‘奉天帝命,来请法师讲华严经。意曰:‘今此法席尚未停止,待讫经文,当来从命”[9]16的神迹故事。神通感应的宗教力量,是让该经学义理得能深入一般社会大众阶层不可或缺的一环。因此,笔者认为于此所见的“人中像”可视之为初期的卢舍那佛像。

(二)现存的卢舍那佛作品

1. 河南地区

目前可知的河南地区有题为卢舍那佛的作品,以密县的东魏天平二年(534)造像龛为最早。该龛位于密县西北19公里尖山乡国公岭大队上香峪寺村北,上宽180、下宽228厘米,深130厘米,高198厘米。三壁设低坛,坛上一佛二弟子二菩萨二力士,主尊为着通肩袈裟立像,高150厘米。主尊左上方刻题记:

香谷寺沙门慧隐敬造卢舎那一龛,上与皇帝皇后师僧父母,下及法界苍生三涂地狱□□□□□□□□天平二年岁次甲寅二月乙卯朔七日庚申造。[17]

主尊袈裟上没有特别的图像表现。同是属于石窟作品的是安阳灵裕开凿的宝山灵泉寺的大住圣窟,窟外那罗廷神王龛的上方有:“大隋开皇九年己酉岁(589)敬造/窟,用功一千六百。廿四/像、世尊用功九百。/卢舍那世尊一龛、/阿弥陁世尊一龛、/弥勒世尊一龛、/三十五佛世尊三十五龛、/七佛世尊七龛、传法圣大法师廿四人。”另一处在窟内入口的上方:“开皇九年己酉岁敬/造窟,用功一千六百。廿四/像、世尊用功九百。”[18]窟内北壁主尊头光左上方题名“卢舍那佛”;东壁主尊头光左上方题名“弥勒佛”;西壁主尊头光左上方题名“阿弥陁佛”[18]10-11。北壁为一佛一菩萨一弟子,东、西壁各为一佛二菩萨。卢舍那佛像胸部刻有天人,右裙刻有人间世界,左膝部分描绘饿鬼,显然与六道表现有关。

其他,如安陽小南海中窟窟门上方刻有北齐乾明元年(560)《方法师镂石板经记》,提到“众等仰惟先师依/准观法遂镂石班/经传之不朽/华严经偈赞/定光如来明普照/(中略)/诸佛实功德/卢舍那佛惠无碍诸吉祥中最无上/彼佛曾来入此室是故此地最吉祥/大般涅槃经圣行品”[19]。另中窟崖面刻有《大般涅槃经·圣行品》和《华严经偈赞》[20]。窟内三壁设低坛,一坐佛二弟子二菩萨,东、西壁各为一立佛二弟子二菩萨。

见有华严刻经的石窟有河南卫辉市霖落山香峪寺石窟,窟内三壁三铺造像,左壁一菩萨坐像二胁侍菩萨,右壁一坐佛二胁侍菩萨,正壁原像已不存。石窟外左侧崖面刻《华严经·佛不思议法品》[17]14与《贤首菩萨品》《净行品》[20]451[21]。

另外,安阳宝山灵泉寺收藏有两块北齐刻经碑,一是推测为河清三年(564)的《司徒公娄睿华严经碑》[21]71与《华严八会碑》。前者正面圭额中央雕一圆拱形龛,高27.5厘米、宽21厘米,龛内雕一坐佛二菩萨像,佛高17厘米;后者碑首雕六螭,正面圭额中央雕一圆拱形龛,高24厘米、宽22厘米,龛内雕一坐佛二菩萨像,佛高14厘米。于此所见佛像者,仅仅只是一般佛的形象而已。

此外,1939年水野清一自河南安阳购得据说是出自高寒寺的拓本,高约2米,佛身上前、后表现繁复的图样,是一般我们认为的卢舍那佛像。在像的背面最下段有两排供养人像,上排最中间有题字“法界大象主傅马骑西兖州人”。西兖州是河南滑县[22]。水野清一曾翔实地解析图像内容,指出法衣正面主要描绘天界至地狱的六道,其他有佛传、本生故事、供养人等内容。图样表现与此相近的作品,是一件可能是出自河南省的卢舍那像,现藏美国弗利尔美术馆,编号F1923.15。

上述作品年代有纪年时间的范围是东魏天平二年(534)到隋开皇九年(589)。所谓的卢舍那佛像有一般的佛像造型,如密县的东魏龛所见;也有繁复图样如水野清一拓本者;也有简单象征六道的图示者,如宝山灵泉寺的大住圣窟之作。而依据前述文献分析所见,此时期华严信仰兴盛,为何信仰兴盛而图像特征却有如此差异?使用文字的说明可以补强所造之像的尊格,当然造像的规模也影响到能否完全再现应有的图像特征。我们可以说水野清一拓本卢舍那佛像与美国弗利尔美术馆藏的卢舍那像是表现《华严经》思想的集大成者。

2. 陕西地区

目前陕西地区仅有两例。一是见于《辩正论》卷3:北周孝明帝及位第“二年(武成元年559),奉为先皇敬造卢舍那织成像一躯并二菩萨,高二丈六尺”[23]。二是天和二年(567)造的一佛台座,座高45厘米、长88厘米、宽86厘米。四面刊刻,正面有文“夫法身妙处神凝□□波若□兴□穷幽/朗德圆融形□□□□□迦夷布言玄/教彼长迷晓兹正□是以邑师等可谓/玄鉴照理辞穷□□能敬率乡人乃崇/胜善合诸邑等二百五十他人□□先/信今生觉世非常□□夫法能舍己/珎修檀像执于天和二年岁次丁亥六/月廿七日为国及法界众生敬造卢舍那/石像一区□容敞丽真仪若一□使□者/嘉运心□道布资帝□□□臣僚保国/民宁□俗□香风愿诸邑子三慧内明惟/居上首津□四生庆□□道法界舍生俱/成正觉□□既兴重申颂曰□巍巍大圣/万德俄身□□□观若月澄津布影群机/感□□人汛舟济溺□照□真”。刊文左右分上下两层刊刻发愿人姓名,每层18人,计36人[24]。虽然佛像已失,若从现存台座的规模判断,原造佛像或是1米以上的大像。

3. 河北地区

河北地区与华严信仰有关的造像是与河南安阳相近的南响堂山石窟,在北齐都城邺(今临漳)西北的鼓山南麓,现属邯郸市。南响堂山石窟第一窟内右壁和前壁刻有《大方广佛华严经》之《四谛品》《光明觉品》《明难品》和《净行品》[20]451。颜娟英透过华严刻经在第1窟布排与洞窟尊像安排的观察,认为是表现“卢舍那佛的莲华藏庄严世界海中普现三世与十方佛菩萨。即佛成无上正觉,超越时间与空间之限制,智慧之光充盈于虚空。十方三世佛所得一切菩萨方便行,悉于如来身中现。而菩萨初发心,供养三宝,常见十方佛,更为十方佛所授记。故此中心柱左右出现的禅定佛,应即代表十方诸百千万亿佛,并且与三面龛内之佛像构成十方三世佛共现的莲华藏庄严世界海”[25]。这是以整个洞窟的内容作为华严思想的展现。

此外,邯郸鼓山水浴寺石窟外东山西坡有一个面向寺院的小窟,距水浴寺东约200米,进深1.2米、宽2.2米、高1.7米。门外右侧有铭文,现可辨识有“□□□□□□司州□□县人……/□□纪□亦□之……/……君释/褐为奉朝请……明威将军/寻除北□州府……县令……/竟谐……玄□世非常……不□天□武平四年岁次癸巳二月□(丁)/酉朔十二日戊申年六十七年卒于邺城之所/感夫妇之义相敬之重为造人中像一区法华经一部/石堂一□以□□易□□□□灭凿石作□□/……/陆景□(妻)”[26]。窟内正壁中心刻造像三尊,为简单的阴刻线,极为粗糙[27]。

另河北涉县娲皇宫南窟及南窟外崖面、北窟刻有与《华严经》关系密切的《十地经论》[20]451[28]。这三处虽然都没有直接表现卢舍那佛像,但也能说明邺城华严信仰之盛。

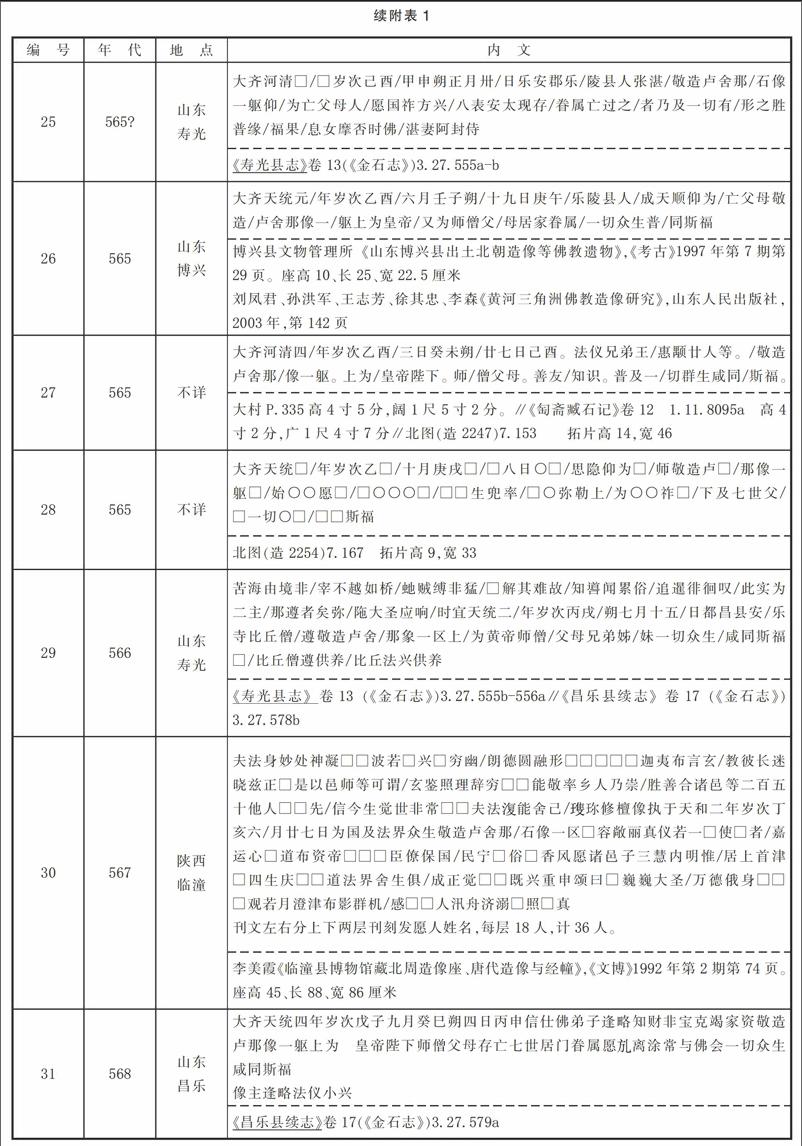

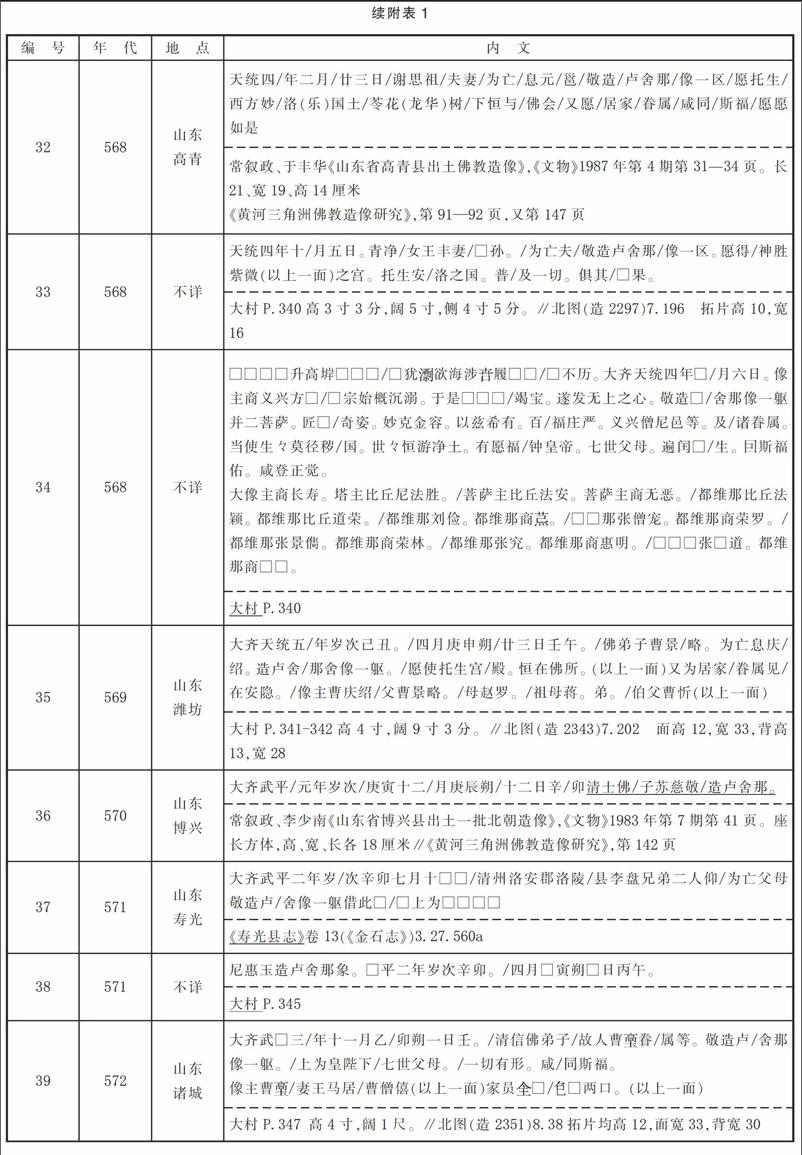

4. 山东地区

目前搜集到的卢舍那佛像相关资料,以山东地区的数量最多(附表1)。若以题有纪年的时间而言,是从编号5的北齐天保五年(554)造像到编号52的隋开皇九年(589)造像,分别分布在益都、昌乐、潍坊、博兴、寿光、济宁、高密、临沂、高青与诸城,可以说是涵盖山东的大部分范围。由于目前都是尊像与台座分开,若仅台座的尺寸观察,小者如:编号42的北齐武平四年(573)李泙造像,台座长12.7厘米、宽11厘米、高3厘米;编号45的北齐武平六年(575)佛弟子□市生造像,台座约长17厘米、宽17厘米、高11厘米;编号36北齐武平元年(570)佛子苏慈造像,台座长、宽、高各18厘米;编号49的朱皖造像,台座长13.5厘米、宽11.5厘米、高6厘米。大者有:编号14的北齐天保十年(555)胶州高密郡琅琊县人成犊生造像,台座约宽61厘米、高9厘米;编号41的北齐武平四年(573)比丘尼法造像,台座约宽67厘米、高13厘米。

造像者多为僧尼与一般百姓,足见华严信仰已深入民间社会,造像的目的与祈求其他尊像无异,都是上为皇帝祈愿国祚永荣,或为过亡亲属永生净土、法界众生咸同斯福。造像的年代集中在北齐,大致符合前述从文献上梳理僧侣传承华严义学的发展。在造像方面,依据张总研究“古青州地区卢舍那法界像计有:青州龙兴寺窖藏五件、诸城博物馆应有六件,加上临胊两件、博兴一件,台湾震旦基金会所藏一件,形成至少十五件的较大批量作品”[29]。以临朐县博物馆藏(SLF630)卢舍那佛像为例,该像残高44厘米,胸前须弥山上有建筑,象征天宫;膝下处中间偏上有一木桩,上捆一人,左侧和右侧下半部绘二兽首人身像,表现地狱场景。图样是以须弥山为中心构成六道图景。其他如青州博物馆藏像高118厘米的作品、像高121厘米的作品或像高115厘米的作品,都是在田相袈裟方格内布列多种细节,或说法图或兽头人身的人物或火焰或屋舍配人物等场景。此处作品与河南地区所见的卢舍那像表现最大的不同是,将各种图样绘制在田相袈裟的方格内。

5. 地点不明的作品

编号3的东魏武定三年(545)造像,若依据大村西崖的记载,像为半跏坐的佛[30],约高17厘米、宽13厘米。编号6北齐天保五年(554)法仪等二十余人造像(图1)与编号23北齐河清三年(564)造像(图2)上所见到的卢舍那佛像,从其规模判断,应不是袈裟上表现有各种图样的卢舍那佛像,即如河南安阳宝山灵泉寺收藏的《司徒公娄睿华严经碑》与《华严八会碑》上的佛尊像,是屬于一般佛的形象,但借由题记文字的补充说明,强化了尊像的神格,得能让人知晓其为卢舍那佛像。编号47的北齐武平七年(576)慧圆道密等造像记,题有“……/□那自远(缺7字)/□□目齐明□(缺5字)/□慧圆道密等(缺4字)/□犹天女之在□。(缺4字)/□若莲花之获□。(缺4字)/□岸。智照超远。慧(缺4字)/□。道德荴。严仪(缺4字)/远照法炬。常盈自余门(缺2字)/济众。诜诜类云网之会(缺1字)/言。若净名之集方室。共兴无/上之心。俱提出世之宝。敬造/卢舍那白玉像一区。并有二/菩萨。色相纵。状满月之皎/青天。修净分明。若芙蓉之照/渌水。神躯恢廓。网罗于法界。/四大闲雅。苞含于六道。乃□/一句之诵。无遑于异文。瞻仰/之人。宁容于眴目。/图庙肃肃。/法殿巍巍。宝塔俄俄。神房郁/郁。穷奇异兽。竞满于伽蓝。名/珎硌。俱招于此地。可谓难/名难辟。无对无双者也。虽复/□火之爓销天。积水之灾□/□。□界之境无亏。常住之相/□□。乃为颂曰(以下略)”。李玉珉已经指出依这样的文字来看,这尊卢舍那佛像的身上大概刻画了六道图之类的纹样[1]31。依据文字的叙述内容与《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》资料(拓片高28厘米、宽87厘米)[31]以及大村西崖的纪录(约高30厘米、宽94厘米)[30]356的尺寸大小,推测原有造像应为一大像,应当是有充足的空间可以翔实地表现繁复图样的。

七 小 结

经由如上爬梳历史文字资料与造像作品的概观,大致可以得知以下的发展脉络:依据检视史料的结果,从佛驮跋陀罗的《大方广华严经》译出到华严信仰比较普遍地流传时间,推测是在5世纪后半偏后的时段。所以即便在2世纪后半已经出现现存汉译华严典籍的《兜沙经》,到东晋元熙二年(420)60卷本的《大方广华严经》翻译完成期间,虽然已有多部华严相关典籍相继问世,但都不足以形成卢舍那佛造像可以出现在中原的条件。虽然《华严经》译出在南地,但华严信仰流传普及的契机是5世纪末6世纪初北魏孝文帝与继位的宣武帝皆崇尚佛法,而《华严经》便是其中一部被重视推崇的经典。在这样的背景下,6世纪前半的华严信仰,北地较南地兴盛,其鼎盛时期大致在6世纪中叶,是以东魏北齐的邺都为中心的河北邯郸和河南安阳地区。随着隋王朝统一全国,河南、河北、陕西、山西与山东呈现较一致的发展。然现今作品大多集中于河南、河北与山东,或许是与陕西、山西是西魏北周势力范围所在,北周武宗的灭佛事件让作品纷失散逸有关。另外,依据对卢舍那佛像作品的观察,出自河南安阳的拓本卢舍那佛像与美国弗利尔美术馆藏的卢舍那佛像是中原地区最能呈现《华严经》莲华藏庄严世界海观思想的作品。

在华严信仰极盛的6世纪中叶,虽然最能统摄华严思想的卢舍那佛像业已被创造出来,但在建造代表华严思想的作品时,可以作为当时人们辨识象征卢舍那佛图像特征的卢舍那佛像并不是唯一的首选对象。在娴熟华严教义的僧人主导下,可运用不同的图像布局建构华严思想的内涵,如河北邯郸南响堂山石窟第1窟所见;也可仅用称名与简易的六道图样象征卢舍那佛像,如河南安阳宝山灵泉寺的大住圣窟所见;或用题名表示卢舍那佛,而却只是一般的佛造像而已,如河南密县的东魏龛所见。这说明了佛教造像发展的多元性,同时也让我们了解到知识阶层佛教与庶民百姓佛教的差异性。

参考文献:

[1]李玉珉.法界人中像[J].故宫文物月刊,1993(121):37.

[2]新疆龟兹石窟研究所.库车阿艾石窟第1号清理简报[J].新疆文物,1999(3/4):67-74.

[3]中国新疆文物考古研究所,日本佛教大学尼雅遗址学术研究机构.丹丹乌里克遗址:中日共同考察研究报告[M].北京:文物出版社,2009:140.

[4]僧佑.出三藏记集:卷2[M].苏晋仁,萧子,点校.北京:中华书局,1995.27.

[5]法藏.华严经传记[M]//大正藏:第51册.台北:新文丰出版公司,1983:155.

[6]魏道儒.中国华严宗通史[M].南京:凤凰出版社,2008:4-5.

[7]大方广华严经[M]//佛陀跋陀罗,译大正藏:第9册.台北:新文丰出版公司,1983:788.

[8]慧皎.高僧传[M].汤用彤,校注.汤一玄,整理.北京:中华书局,1992:73.

[9]道宣.续高僧传[M].郭绍林,点校.北京:中华书局,2014:174.

[10]张彦远.历代名画记:卷7[M].俞剑华,注释.南京:江苏美术出版社,2007:187.

[11]汤用彤.汉魏两晋南北朝佛教史:下册[M].台北:商务印书馆股份有限公司,1991:830.

[12]魏收.魏书:卷7下:帝纪第七下高祖孝文帝[M].北京:中华书局,1995:187.

[13]魏收.魏书:卷8:帝纪第八世宗宣武帝[M].北京:中华书局,1995:215.

[14]杨衒之.洛阳伽蓝记校释[M].周祖谟,校译.北京:中华书局,2010:155-156.

[15]魏收.魏书:列传第五十五崔光[M].北京:中华书局,1995:1499.

[16]颜娟英.北朝华严经造像的省思[C]//第三届国际汉学会议论文集历史组.中世纪以前的地域文化、宗教与艺术.台北:中研院历史语言研究所,2002:344-347.

[17]陈平.河南中小型石窟调查的主要收获[G]//巫鸿.汉唐之间的宗教艺术与考古.北京:文物出版社,2000:12.

[18]李玉珉.寶山大住圣窟初探[J].故宫学术季刊,1998,16(2):8.

[19]颜娟英.北朝佛教石刻拓片百品[M].台北:中研院历史语言研究所,2008:175.

[20]李裕群.邺城地区石窟与刻经[J].考古学报,1997(4):451.

[21]李裕群.灵泉寺北齐娄睿华严经碑研究[J].考古学报,2012(1):73.

[22]水野清一.いわゆる華厳教主盧遮那仏の立像について[G]//中國の佛教美術.东京:平凡社,1990:145.

[23]法琳.辩正论[M]//大正藏:第52册.台北:新文丰出版公司,1983:508.

[24]李美霞.临潼县博物馆藏北北周造像座、唐代造像与经幢[J].文博,1992(2):74.

[25]颜娟英.河北南响堂石窟寺初探[C]//考古与历史文化:庆祝高去寻先生八十大寿论文集.台北:正中书局,1991:346.

[26]王振国.关于邯郸水浴寺石窟的几个问题[J].中原文物,2002(2):70.

[27]邯郸市文物保管所.邯郸鼓山水浴寺石窟调查报告[J].文物,1987(4):20.

[28]马忠理,张沅,程跃峰,等.涉县中皇山北齐佛教摩崖刻经调查[J].文物,1995(5):66-76.

[29]张总.特色独具的临朐造像[M]//山东临朐山旺古生物化石博物馆.临朐佛教造像艺术.北京:科学出版社,2010:8.

[30]大村西崖.中国美術史彫塑篇[M].东京:国书刊行会,1917:269.

[31]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第8册[M].郑州:中州古籍出版社,1989:79.