公平理论在高校薪酬管理中的应用

2017-07-03唐鑫鑫

唐鑫鑫

摘要:公平的观念是人类社会意识中最早形成的意识之一,贯穿于人类社会发展的始终。高等学校是知识员工集聚的场所,这些高学历的职工具有较强的成就动机,重真理,维权意识较强,对公平的要求较高。因此,高校的管理要充分考虑到公平对职工工作绩效的影响,既要克服高度集中的计划经济体制下我国曾经出现过极端的平均主义倾向,又要杜绝制度不健全导致的分配不公。高校的管理人员应通过对公平理论的学习和应用,从主观和客观两方面着手,引导职工的公平心理并完善分配制度,努力营造公平的环境促进职工工作积极性的提高和工作效率的提升。

关键词:公平理论;高校;薪酬管理;应用

中图分类号:F24

文献标识码:A

doi:10.19311/j.cnki.16723198.2017.17.039

公平的观念是人类社会意识中最早形成的意识之一,从我国古代春秋时期孔子提出的“不患寡而患不均”,唐代吴兢阐述的“理国要道在于公正平直”,到近代康有为主张的“天下为公”,再到社会主义核心价值观所要求的“自由 平等 公正 法治”,不难看出我国社会的发展始终贯穿着对公平的追求。但是,需明确的一点是公平是相对的而不是绝对的,市场经济条件下的公平不是平均主义,共产主义的公平不是“大锅饭”,而只有真正的公平才能够促进社会的发展和效率的提高。

高等学校是知识员工集聚的场所,这些高学历的职工具有较强的成就动机,重真理,维权意识较强,对公平的要求较高。因此,高校的管理要充分考虑到公平对职工工作绩效的影响,既要克服高度集中的计划经济体制下我国曾经出现过极端的平均主义倾向,又要杜绝制度不健全导致的分配不公。高校的管理人员应通过对公平理论的学习和应用,努力营造公平的环境促进职工工作积极性的提高和工作效率的提升。

1公平理论简介

公平理论是美国行为学家亚当斯在20世纪60年代提出的一种激励理论,也称社会比较理论,侧重于研究工资报酬分配的合理性、公平性及其对职工工作积极性的影响。

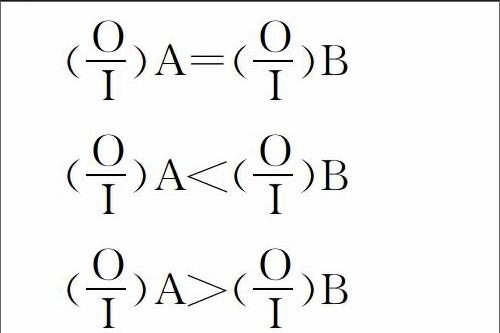

公平理论的主要观点是:职工的工作动机和劳动积极性不仅受绝对报酬的影响还受相对报酬的影响,每个人都会有意无意的将自己的投入和所获报酬的比率进行横向的社会比较和纵向的历史比较,即与他人或自己过去的投入和所获报酬的比率进行对比(投入主要指努力、时间、教育、培训、能力、经验;报酬主要指工资、奖励、认可、晋升、地位。)如果感到自己的投入产出比率与参照人的投入产出比率相等则认为是公平的,反之则认为不公平,而不公平的感觉会影响人的工作情绪,工作态度及工作绩效。公平理论的表达式如下:

其中,O表示个人工作所得的报酬,I表示个人对工作的付出和投入,A表示职工本人,B表示参照人(可能是其他人,也可能是过去的自己)。

根据表达式结果的不同可能会出现以下三种心理和行为模式:

(1)当职工感觉自己的投入和所得比与B的比率相等时,其心里感觉是公平的,因而感觉良好并维持现有的工作状态不变。(2)当职工认为自己的投入所得比低于B时心里会感觉不公平,认为自己所获的报酬较低,因而满腔怨气,要么减少投入,要么试图增加报酬。(3)当职工认为自己的投入和所得比高于B的比率时,也感觉不公平,认为自己获得的报酬较高,因而产生不安和“负疚感”,要么增加投入,要么主动减少报酬。

当不公平感产生时,员工的工作积极性、工作绩效会受到不同程度的影响,还会产生恢复公平的愿望。除了改变自己的投入和报酬之外,员工还会采取以下做法消除不公平感:(1)调整心态,自我安慰,如有意识的曲解自己或他人的投入产出比。(2)改变参照人,通过提高或降低参照人的标准获得主观上的公平感。(3)改变他人的投入或产出,如说服他人增加或减少投入、要求领导改变他人的工作投入或报酬等。(4)改变环境,当其他行为无法消除不公平感的时候,员工可能选择离职,寻找个人认为较为公平的环境。

2高校管理中存在的不公平问题

根据亚当斯的公平理论,不公平感主要产生于对投入和所获得的报酬的比率的不满。对高校教职工而言,这种不公平感一方面来源于与东南部高校教职工的对比,另一方面来源于与本校其他教职工的对比,本文主要研究高校内部的公平问题。

2.1平均主义导致的不公平问题

平均主义问题在事业单位并未从根本上解决,虽然事业单位收入分配改革正不断地推进,但还未形成完善的分配制度。作为全额拨款事业单位的高校,工资大部分是根据职称和工作年限进行的分配,少部分按课时量进行分配,工作绩效、工作质量还未作为分配要素被充分考虑。这就导致相同职称的职工无论工作績效高低、质量好坏,只要课时数相同都会得到相同的薪资。这就导致某种程度上的“干多干少一个样”,使一部分工作投入多的职工感到“吃亏”。

2.2制度不健全导致的不公平问题

一方面是人事制度不健全导致的不公平问题,如高校中存在“同工不同酬”的现象。由于编制内和编制外的差别,高校中的人事代理和合同聘任人员虽与相同岗位的在编职工一样付出劳动,但待遇上却存在种种不公。另一方面是分配制度不健全导致的不公平问题,在由高校自主支配的部分津贴补贴的分配上存在不公现象。缺乏量化的评价标准加之分配细则的制定上有时存在一定的倾向性,导致分配的不公。

3公平理论在高校管理中的应用

3.1管理者要善于引导职工的公平心理

公平是人的主观感受,在现实生活中人们经常高估自己的投入低估别人的投入,同时低估自己的收入高估别人的收入。这种将合理的看成不合理,将公平看成不公平的主观判断属于个人偏见。管理者应该及时察觉这种心理倾向,并通过宣传教育,引导职工客观理性的看待自己和他人的付出及回报,不要盲目攀比。

3.2建立健全分配机制,分配中充分考虑各种工作投入要素

努力营造公平合理的分配和晋升环境,避免不公平感的产生。既要打破平均主义思想指导下的“贡献不等奖酬相等”的分配现状,又要对贡献,绩效等进行量化计算,出台相应的分配细则,对分配进行合理的约束,避免偏见和个人情感倾向导致分配不公现象。

参考文献

[1]苏明城,张向前.激励理论发展及趋势分析[J].科技管理研究,2012,14(6).

[2]林英.基于公平理论视角下的高校教师管理[J].教育教学论坛,2017,(12).

[3]王志军.公平理论在高校辅导员激励管理中的应用[J].宁波大学学报(教育科学版),2009,(31).

[4]彭丽.欠发达地区高校人才流失问题研究[D].成都:西南财经大学.

[5]关培兰.组织行为学(第四版)[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[6]于凯成.组织行为学(第三版)[M].大连:大连理工大学出版社,2006.