走向大自然,钓回当年

2017-07-03辽宁大力丸

文/图 辽宁·大力丸

走向大自然,钓回当年

文/图 辽宁·大力丸

今天,之所以区别于昨天,恰恰是因为昨天的感受依然在我们心中。

“散养”于大自然的从前

昨晚我看到一位南方朋友发的朋友圈,一穗穗颗粒饱满的苞米码在锅里,马上要煮了,瞬间,似乎一股香飘飘的玉米味已经飘到门外了,让我有点馋了。

她的文字是:“没想到居然真的有收获的这一天。”

我脑袋里闪现的第一反应是:她去偷苞米了。

这个念头刚一闪过,我就笑了。偷苞米当然是不可能的,一个二十七八岁的大姑娘哪能偷苞米呢。再说了,这也不是苞米成熟的时候。

之所以我的第一反应是偷苞米了,是因为偷苞米是构成我童年时光的一个重要活动。尽管我住大沈阳的繁华一环旁,但20多年前,这一环乃是沈阳的最外环,这里是纯正的城乡结合部,家家户户房前屋后都有菜园子,年复一年春耕秋收,自给自足。吃着自家种的蔬菜瓜果的年代,人们想象不到当时吃的这些在20年后会被称作“绿色食品”。

“社会主义高楼大厦,矗立在古老的沈阳。” 那个时候有首歌叫《沈阳啊我的故乡》,里边有这么一句歌词。实际上,沈阳谈不上古老,当时沈阳也没有真正的高楼大厦。我住的大院之中最高的建筑是一座六层的学校职工宿舍楼。小时候,我曾站在这座6层楼的第三层,放眼向北看,北方是一片又一片低矮的冒着烟的红砖厂房,直至更北的远方,我的视力难及的地方,一片灰茫茫。

我们的童年是散养的童年,我们最大限度地与自然环境融为一体,恨不得天天浪迹菜地草场,我们抓过很多昆虫和鱼、蛙、泥鳅,还吃过很多草籽野菜,我们听说吃了那些东西可以长生不老,我们还经常吃各家菜地里的菜,比如茄子,我跟郭宇在田里翻草根逮蛐蛐时,要是饿了就顺手掰个茄子,用衣服擦擦就掰开吃了。

偷茄子是因为饿,偷苞米就不是了,偷苞米完全是出于开心,男孩好像天生有破坏欲。

大院里的耕地有限,各家各户圈地后,种什么的都有,苞米只是其中一部分作物,完全谈不上茂密,偷起来不是很隐蔽,而且院里住的都是老邻居,家里的苞米棒子被掰了,自然而然能想到我们这几个孩子。虽然我们年纪小,但还是很顾忌形象的,尤其担心被人说“没教养”,这牵扯的是家长的名誉,所以我们偷大院里的苞米一般都是很有节制的。

后来,我们在去一街之隔的九一八纪念碑旁的铁路抓蜥蜴时发现,铁道西边的苞米地简直一望无际,不仅有苞米,还有高粱,冬天还能在地里挖出萝卜土豆。于是,我们就动了去九一八偷苞米的念头。在那地方种苞米的人都是农民,不像我们种苞米仅仅是自己吃,他们是用来卖钱的。

郭宇、尹洪才、我,在一个夏天的晌午,终于要去九一八偷苞米了。我们翻墙跳到院外,横穿车辆稀少的望花南街,来到九一八残历碑西,沿着铁路往苞米地方向走。对面不远处,一个老头子正背着手遛弯儿。老头子构不成什么威胁,我们完全没把他放在眼里。按计划,我要去苞米地北边的平房区域放哨,盯着点从那儿出入的人,他们则去苞米地最南侧去偷,尽可能离平房远一点,便于逃跑。

我走到苞米地的北侧尽头,再看他们,已经消失在苞米地里了,漫长的铁轨沿线只有那个遛弯儿的老头子。我一闪身,走上一条蜿蜒的小土路,不远处就是两间平房。

我一边走一边心想放哨是个美差。不想前边的一茏草垛子后却有一男一女两个人,男的胡子拉碴,女的体型彪悍,男的一手紧攥着一只大白鹅的细脖子,另一手拎着一把厚铁菜刀,下边放着一个铁皮水桶,女的手里拎着一个冒热气的烧水铁壶,满脸汗珠子。我看出来了,这是要宰鹅。

这两口子满脸横肉,见我一个小孩来了既不抬头也不吱声,脸上的肉依然横着。我犯难了,这两个人像煞神一样,手里还有刀,偷了他家的苞米还了得?可我还不能转身就跑,只要一跑,就等于不打自招了。

我心里七上八下,故作镇定地问:“这是要宰鸭子?”“鹅!”男的睖我一眼,不耐烦地回一句。我不知道往下该说什么,心里只是乞望着他俩千万别过来,过来就惨了。

就在这工夫,“咔咔咔”几声脆响从南边苞米地里传来。在以往,这是掰苞米时最动听的声音,可现在在我听来却像从地狱传来的回声。

我心一沉,屁都凉了。

男的听到动静,腾地一下站了起来,大手一抡把鹅摔到铁桶里,咬着牙恶狠狠地咒骂:“又来了!他妈的!”说话间他迈开步子,拎着菜刀往外走。女的也把铁壶墩地上了,攥着拳头跟了上去。我心慌了,进退两难,要是退,往里跑不认识路,万一是死胡同就废了,再一个我不能丢下他俩不管呀;可进也不行,往前跑必然第一个被抓住,彪形大汉拎着菜刀,我真害怕。我不知所措地跟在双煞身后,除了抱有那么一丝侥幸逃跑的幻想之外,只企盼着他俩千万别过来找我。

结果,他俩还是来了。我在煞神身后,眼看着尹洪才、郭宇得意洋洋地颠了过来,小背心掖进裤衩里,形成了一个兜儿,背心里鼓鼓囊囊装的全是苞米。我不敢声张,急得抡起胳膊冲他们摆手,他们看见了,一脸茫然。此刻,煞神的脚步已经加快,冲着奔向猎物,我更奋力地摆手,示意他们快跑。

他们,真吓得跳了起来,一把掀起小背心,苞米叽里咕噜掉一地,撒腿就跑。男煞神很愤怒,拔腿就开追,目标是像螃蟹一样跑的尹洪才,女的则跟在后边咒骂不止。郭宇边跑边回头,见煞神的目标是洪才,就溜到铁道旁边的地沟里跑。

洪才什么都不顾了,玩命地跑,像铁道游击队员一样在铁轨上甩开膀子夹着风跑,简直是在用生命去跑,这个时候人的潜能真的被无限激发出来了,因为我从来没见他跑过这么快,并且是在铁道上。

他甩掉了空气,甩掉了九一八,甩掉了男煞神,并且像风一样从先前在铁道旁遛弯儿的老头子身边闪过,惊得老头子也以他那个年龄段不可能完成的闪躲速度躲到了一边。

在地沟里闷头奔跑的郭宇这时跑了上来,正好撞到老头子怀里,吓得他嚎叫一声,推开老头子又返身退到地沟里继续跑。见男煞神脚步渐渐凌乱,追贼无望,女煞神气急败坏地猛蹲下身子,操起铁道上的一块大石头,狠劲抡了出去,砸了个空。

根据经验,战友们已经脱险了,我的处境无疑空前凶险了。双煞抓不住他们,要是抓了我,把愤恨都泄到我身上,结果我想都不敢想。

我心里像装着一万只兔子,无法冷静下来。怎么办?我必须跑,而且要往前跑,因为往后跑是无尽的铁路,我不能陷自己于绝境,可往前跑谈何容易?离双煞这么近,我要从他们背后悄悄起跑,然后在他们身边风驰电掣般闪过,以确保不被他们抓住,我能做到吗?我能跑得掉吗?我慌颤颤地跟在双煞身后,不知道到底什么时候才是跑的时机。

老头子显然也很生气,扯着脖子叫着问男煞神:“又来偷来啦?!”男煞神虽然气喘吁吁,但咒骂起来仍然恶狠狠:“小兔崽子……太祸害人了!”姜还是老的辣,老头子显得冷静多了,他好像想起了什么,突然说:“我刚才看见仨小孩儿,还有一个呢!”说这话时,他已经发现跟在双煞身后惊慌失措的我,枯手已经指向了我。

我别无选择,必须放手一搏了,就算被抓住也要跑,不能坐以待毙。

我连在心里骂老头子的工夫都没了,撒腿就跑,使出洪荒之力去跑,耳边响起呼呼的风声。

女煞神的怒火再次被点燃,叫骂声撕破了风声,尖锐地钻进我的耳朵里:“妈的,我早看你跟他们一伙儿,啊——!”这“啊”的一声尖叫震撼了我,我下意识地回头,发现她手上的一块比拳头还大两圈的石头已经抡了出来,直奔着我的屁股飞了过来,那速度我根本无法闪躲。我几乎放弃了,半侧着身子往前跑着,双眼绝望地盯着飞驰而来的石头,只想看看它是怎么砸中我的屁股的,别让我疼得那么突然。大概只剩三拳的距离了,那石头夹着风飞来,我彻底放弃了,既没停也没加速跑,任它砸吧。我机械地迈着步子跑,一抬腿的工夫,偌大的石头竟然从我裤裆下边穿了过去,砸到铁道枕石上,我竟毫发未伤。

绝处逢生的我瞬间燃起无限的能量,跳着转回身狂荡地大笑着挑衅煞神们!

过瘾地看过他们气急败坏的状态后,我回身就开跑,甩掉了空气,甩掉了九一八,永远地甩掉了煞神,像野马一样奔向前方冲我欢呼的郭宇和洪才。

我们赢了,在足够远的距离外放肆地挑衅他们!不再有任何顾虑。

惊魂未定的我们已经汗流浃背,虽然苞米没弄到,却像捡回一条命一样庆幸。我们脱掉背心,光着膀子赶快离开了这里。我们穿过车辆稀少的望花南街,翻墙跳回院内,眼前是大院邻居们圈的菜地。看着那些绿油油的苞米杆子,金灿灿的苞米穗子,心想着刚刚经历的惊心动魄的逃亡,却连一个苞米粒都没带回来,我们心有不甘,于是把背心重新套到身上,掖进裤衩里,钻进一片既高又密的苞米地里,泄愤似的掰了几穗,装进背心里,然后大摇大摆地走出菜地,来到洪才家厨房,端出蒸锅,扒掉苞米皮,把饱满的大棒苞米扔进去,倒上水,盖严锅盖,端到烧着的炉灶上,等着那股飘香的味道飘满厨房。

如果这算做饭的话,那这是我们第一次做饭,那年我们10岁左右。

这个大院里还有一个跟我们一样顽劣的孩子叫王永政,外号猴子,这次惊心动魄的逃亡他没参加,我们十分迫切地想跟他分享,让他羡慕我们,后悔没跟我们一起去,于是郭宇去他家把他领了过来。

猴子来了,一边津津有味地啃着苞米,一边听我们津津有味地讲故事,面部表情一会儿紧张一会儿放松,然后好奇地问:“那,这苞米哪儿来的啊?”我们简要地跟他描述了一下偷苞米的位置,他愣了一下,停止了咀嚼,然后骂了起来:“你妈啊,那是俺家苞米!”

那次以后,我们再也没敢去铁道那边偷苞米,但时常光顾猴子家的苞米地,因为弄他家的苞米是最安全的。

现在,九一八旁的那条铁路已经通了高铁,用牢固的铁网与外界隔开,人们已经无法靠近。那些庄稼和农户则早在十多年前就已经迁走了。

猴子、郭宇则是本文的两位主角。

我承认童年时的我们干过很多坏事,但这不属于坏,只属于淘气范畴。

鱼水时光

我们生在80年代,都没上幼儿园,享受着自由自在的童年时光,我们的童年记忆总是色彩斑斓的,我们的童年生活总是离不开庄稼菜地、河流野泡和鱼虾蛙蚌。北陵公园——现已是世界文化遗产,那里曾是孩子们游玩的胜地,也是我们的童年流放地之一。

北陵离得不远,我们常去那儿玩,小的时候就跟着人流挤进开往北陵的13路或18路公共汽车。我们嘴甜,管售票员叫声阿姨,她见是几个孩子也就不收票了;有时嫌等车时间长,遇到个赶马车的就到悄悄溜到车套后侧悄悄上车,搭边坐到后边,啥时候被发现啥时候下,拉到哪算哪,赶车的有的心眼好,不撵也不赶,有个卖香瓜的还挑了俩香瓜扔给我们吃;也有凶神恶煞的,心疼自己的骡子,举起鞭子就往我们身上抽,这样的马车自然是不敢搭了。后来再长大点能够到自行车座了,郭宇就常把他爸的二八车偷出来,四人共乘——横梁坐一个,后架驮俩,同路的大人看了总会随行一段、调侃一句:技术不错呀!

我们小时候去北陵公园从不花钱,我们有两个免费的入口,一个是正门附近的豁边栏杆,能轻松翻入,另一处是东门附近的一片隐藏在藤蔓之中的豁牙铁丝网,猫腰一钻即入。我们去北陵只有一个目的——捞鱼捉蛙,若从正门旁的栏杆入园,直走不远就是一条长满芦苇的绿河,离很远就能听到蛙声一片,我们抓蛤蟆不用扦子不用钩,徒手就能完成。我们来到河边直接下水,把芦苇踩倒垫在脚下,人就沉不下去,青蛙被惊得四下逃窜,总有一两只不幸被压在芦苇叶下被我们活捉。抓到的青蛙拿回家要放罐头瓶里精养,喂蛐蛐儿、蚂蚱、苍蝇蚊子等活虫,蛐蛐儿扒墙缝、挖草根抓,蚂蚱在菜地里抓,苍蝇怎么抓?其实没有听声辨位夹苍蝇那么难,只需要拿个蚂蛉网(蚂蛉——蜻蜓,沈阳方言)在草稞子里胡乱搂几下,网里肯定有不少苍蝇蚊子。养蛤蟆只养一阵,图一时新鲜,因为《自然》课本里说过——青蛙一年能吃上万只害虫,平均每天能吃一百多只,这么大的量我们必然供应不上,所以见它们饿瘦了就把它们放生到菜地里但求多福。

要是从东门豁牙铁丝网入园,直走不远就是昭陵前的一个大湖——情人岛,这湖水深草少,蛤蟆不成气候,是野浴和野钓的好地方——我们就是在那儿跟鱼结的缘。

当时我们几个除了洪才和猴子都不会游泳,只能套个游泳圈下水,在湖里仰着用手划水,划到岸边钓鱼的浮标周围嬉闹,岸上的钓鱼大爷连哄带赶,我们就把水花打到浮标上,哄笑着游开。

游累了我们就上岸,蹲到钓鱼人旁边看,我们发现一个钓鱼的身边有一根铁扦子插在岸上,一头拴着编织绳,绳子伸到几米外的水里,那是他们下的鱼笼子。我们轻车熟路地形成队形——猴子去跟钓鱼的搭话,郭宇站在一侧挡住钓鱼的视线,我跟洪才去拔扦子。

我们悄悄地拔,悄悄地牵着绳溜着湖边走,一直走到湖对岸。猴子、郭宇见我们得手,前来找我们会合,大家再牵着绳子把鱼笼子拖到隐蔽处起网,看着出水的笼子里噼啪乱蹦的小鱼,我们兴奋极了。临走时,我们把鱼笼子沉到湖里,下次来的时候下水捞上来接着玩。

打那以后,我们每次去北陵都会带点鸡骨头、面包或者馒头装进笼子里抛进湖里,然后下水,游累了就上岸起网,反反复复一天下来能弄好几罐头瓶鱼,到家几乎都闷死了。我们一度不理解那些钓鱼的一条条往上钓有什么意思,哪有我们一网网收鱼来得痛快。直到有一次我们亲眼看见一个大叔从湖里钓出一条3斤多的鲤子,才意识到钓鱼和网鱼是两码事。

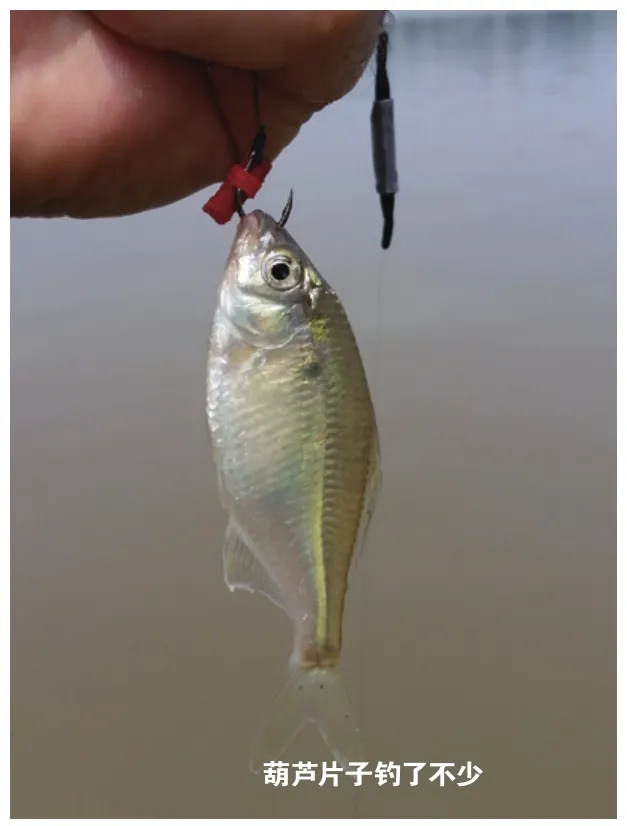

距我们下水的岸边十米之外的位置是一座很深的长方形水泥池子,里面的水很绿,很多小鱼在水面浮头,人一靠近它们就四散逃窜,警惕性极高。我们把鱼笼子甩进去,下到湖里游了半圈上来起网竟然一无所获。后来我们靠着隐蔽、蹲守、偷袭等手段,经过多次努力,终于用蚂蛉网抄到一网子小鱼,把小鱼捻在手里一看,比葫芦片子小不少,脑壳鼓溜,嘴上长俩小须子,这鱼我在《自然》课本里看过,是鲤鱼苗。

都说鲤鱼狡猾机警,果不其然。湖边钓鱼的告诉我们,鱼笼子装点鸡骨头只能网上来点杂鱼河虾,网不上来鲤鱼,鲤鱼只能拿钩子钓。可我们什么钓具都没有,没法钓。后来,我们从工地捡了些硬铁丝,用钳子截断,弯成钩状,用锉把一头磨尖,另一头拴根细线拎在手里,钩上挂点馒头渣,下到水面去钓鱼。很显然,那是一池弃管的鲤鱼苗,见钩子一下水就围过来疯抢,这个时候只要一提线,准能钓上一条倒霉的。鱼我们也不往家拿,拿到家也是死,所以就随钓随放了。如果这也算得上钓鱼,那么这就是我们第一次钓鱼,而且从那时起我们懂得放流,属于无师自通。

上初中后,我们玩得少了,起码不那么淘了。初中毕业后,郭宇去外地当兵,洪才也当了几年兵,转业后去了天津,一直待在那边;后猴子去技校学开公共汽车,我则继续念书。直到2006年秋,我们四个才有了一次短暂的重聚。那天傍晚,我们到超市买了很多啤酒和熟食,那家超市离北陵很近。去哪吃?自然是去北陵;怎么进?当然是跳进去,咱去北陵啥时候花过钱?那天晚上,我们就在情人岛湖边——当初偷鱼笼子的位置上的一个石凳上,一边喝着啤酒一边唠小时候的事,湖光之上,仿佛又出现了那几个网鱼少年的身影。

重拾旧梦

北陵这次重聚后不久,我们先后走上了社会,一直生活在大人羽翼下的我们必须自己飞上天空,曾经的无忧无虑逐渐被成年世界的纷扰所替代。后来,大家各自有了家庭,最直接的感受就是没法没完没了地在一起玩了,除了喝酒吃饭,似乎也没什么能让我们聚到一起的由头;酒过三巡后,大家的话题总是离不开小时候那些事,翻来覆怎么唠都不腻,可现实的事,却总觉得有些遥远。直到去年夏天,我钓鱼回来在楼下碰见猴子,见我背个钓箱,猴子很吃惊:“你钓鱼啊!”“是啊!”“你咋不叫我呢!”“我也不知道你钓鱼啊!”“我总钓,郭宇也玩!”

一周后,他给我打来电话,约我第二天早晨5点出发去浑河钓鱼,郭宇上午有班,下午再去。

“好,能起早,早起的猴儿有鱼钓。”我嘴上这么说,心里不相信他能起得来。

第二天早晨4点50,我收拾差不多了,听到猴子在楼下喊我。我趴阳台一看,他就背个双肩包,拎个小桶,握了支竿。

我下楼怼怼他这点儿装备问他:“你钓好几年鱼了,就这点东西啊!”

“对啊!竿多有啥用?鱼多就行呗!”

我一愣,说的还挺有道理。

我俩6点多到了浑河长青桥旁,河边一溜早起趁凉快玩手竿的钓友。我俩拎着不多的装备顺着长满青草、略微湿滑的土坡往水边出溜,猴子侧身下,我直挺着身子跟着他,结果重心没找好,一个跐溜滑仰摔在地,屁股摔生疼。我龇牙咧嘴站起来,抻起后裤兜回头看,一屁股湿泥,让我一脸嫌弃。猴子被逗得咯咯直笑。

“你笑啥,赶紧弄点手纸给我擦擦!”我摆着手,让他别笑个没完。

“我想起来小时候跳墙踩屎了!”猴子停不住笑。

我接过手纸擦着裤子,突然也笑了,因为我发现他笑起来跟猴更像了。

我们选好钓位把钓椅放好,我用3.9米的竿子钓,开了点鲫鱼饵,水深1米多点。他在我边上用3.6米的竿子,朝我要了点饵一起钓。钓了一会儿,我总觉着他姿势有点怪异,扭头一看,他持竿的手几乎握到底节中间的位置了。

“猴你竿握恁高干啥啊?” 我问他。

“折了,缠的透明胶,得握着点。”他手往下一挪,露出之前握竿的位置说。

“你咋整的呀,咋折前边了?”

“踩的!”

“你能不能再专业点,再搞笑点?”我起身把自己带的一根3.6米竿给他。

浑河很长很宽,这个位置是我第一次钓,像样的鱼基本没有,出水的都是白鲦,但都挺大,一拃多长。猴子也是,一条鲫鱼没有,全是白鲦。他迷信饵料,谁钓得多就问人用的啥饵,我开的饵不上鱼,他不想再用了。

他自己掏出一包颗粒倒在饵盘里,一边挂钩一边嘀咕:“还得这玩意,省事耐泡还好使,我就爱用这玩意。”结果一个小时下来连白鲦都不咬了。

“咋样?傻帽儿了吧?直眼儿了吧?”我毫不掩饰自己的幸灾乐祸。

“这颗粒不行,跟我上回用的绝对不一样。”他嘴上不服。

“不服你下次把上回的拿来比划比划。”

“我也忘了是谁家的了。反正就是好使。”

“那得了,你别叭叭了。”

不久,郭宇来电话问我们在哪,我给他发了微信定位,很快他就来了。

郭宇跟我一边高,从部队转业后逐年发福,变得虎背熊腰。他掀开后备厢,从里边抓出根大海竿,上边装个10000型的大轮子。

“你这装备霸道啊,这大河就得打海竿,我俩这手竿只能钓点白鲦,还不如那边的老头打串钩来得快,那老头一串钩打出去能拉上来十五六条。”我打量着他的装备,心里挺期待他能钓点像样的鱼上来。

“钓个屁海竿,他锚鱼来了,”猴子这时凑过来了,笑出一脸猢狲相跟我说,“你瞅瞅!”说着话,他把后备厢里的一个塑料方盒打开,拿出来一个大锚钩递给我,“你掂掂!”

我接过钩子掂了掂,足有半斤重。

“你天天车里拉个大竿子大轮子就玩这个啊?你锚鱼啊?”我觉着有些吃惊和好笑。

“对啊!我走哪儿锚哪儿!我单位离棋盘山不远,天天上下班路过秀湖我都甩两竿!”他说得眉飞色舞。

“那边有人管呀,不让锚鱼啊!”

“有人管也没事,人来了我就把竿扔水里,人走了再捞出来。”

这分明是咱小时候偷鱼笼子的套路。

“你锚上来没啊?”

“锚上来过6斤的鲤子。但这不算啥,我最让人服的是用拳头大的锚钩锚上来手掌大的鲫鱼壳子,边上钓鱼的都看傻了。”他说得很骄傲。

猴子怼怼他:“别磨叽,锚钩绑上锚一条上来看看!”

我把锚钩递给他,他脱了上衣光着膀子把钩绑上,后退几步,助跑上前,健硕的腰板猛地一绷,粗壮的胳膊顺势抡起大竿子打向前去,锚钩劈开风飞了出去,就像当年苞米地女煞神砸向我的大石头。

锚钩被他甩出很远,扑通一声砸进河心,随即他就摇轮收线,摇得虎虎生风。

“真他妈生性啊!”猴子在一边搓着手感慨。

刚说完,鱼线绷住了,轮子摇不动了。

“妈的,刮了!”郭宇说。

猴子咯咯笑:“薅吧!大鱼!”

“对,薅!一万多斤呢!”我笑得更高兴。

“嘣”的一声,他把线拽断了,从布兜里又拿个锚钩绑上,换个位置又甩了出去……如此锲而不舍的结果就是他在20分钟内实现了弹尽粮绝,只好拿猴子的那把断竿站在打串钩的老头边上捡漏。

我端着竿子挨着他,一边漫不经心地抛竿一边逗他:“改悔吧,幡然悔悟吧!锚鱼多没技术含量,还残忍,仅次于炸鱼、电鱼,位居渔界鄙视链的中上端,你拴个爆炸钩绑个铃铛钓呗!”

“我不会弄饵,也懒得弄。”

“那你就往钩上多挂点大颗粒往里打!”

“对,还得颗粒这玩意,省事耐泡还好使,我就爱用这玩意!”猴子一听颗粒就有话说。

郭宇说:“我没有啊,把你的给我!”

“不行啊,我那不好使,上次用那个想不起来谁家的了。”猴子越着急越想不起来。

我说:“不着急,下回我给你弄。”

人只要一长大,嘴里的“下回”就不定哪回了。因为每个人都忙,都忙什么?说来其实也简单:人无非就忙两件事——不是这事就是那事。

那天,我们钓了不少大白鲦子和少量马口,像样的鱼没几条,但我们很知足,因为我们找到了从前的感觉。郭宇不久被单位派驻外地,我们仨暂时分开,直到今春才重拾旧梦。

野小河也有春天

今年的开春第一钓是3月18日,我还是选在了浑河长青桥旁的老位置,同行的是两位同事。那天很冷,水位下降严重,我披着羽绒服钓了仨小时,收获还是不错的——仨人六只鞋一共挂了10斤黄泥,一条鱼都没有。

4月9日,我独自一人去城北的一条小野河钓鲫鱼,之所以没找猴子,是因为他去年底刚当了爹,膝下多了一个嗷嗷待哺的小猴,我想他一定很忙。

那是我第一次钓那条河。去年冬天我曾骑行路过那里,从一个冰钓人嘴里得知夏天有很多人在那儿钓鲫鱼。为此我一直惦记着。4月9日虽然温度不高,但已经是连续升温的第三天,加上是周末,我便去试钓了。那河水深只有半米,这样的温度钓这么浅的水实在乐观不起来。

我先用面饵一边抽窝子一边钓,半个多小时只钓到一条,于是我改用蚯蚓,鱼情瞬间爆发,看来一冬下来鱼儿肚子里果真缺油水了,钓了20多条后感觉乏味,我翻出颗粒挂钩钓着玩,效果虽然不如蚯蚓,但鱼情依然相当可观。我想到了猴子和他钟情的颗粒,想着下次一定把这条河连同这颗粒一起介绍给他。临走时,我把所有鲫鱼都放生了,并把放鱼的小视频发到了朋友圈。猴子第一个给我留言:“去哪钓的?找我啊!”我回他:“榆林大街一条小河,我今天第一次来试试鱼情,下次可以一起来了。”

之后的几个周末,我们约了几次都没约成,因为我们都在忙两件事——这事和那事。直到5月7号,我们终于约成了。上午,他打来电话找我钓鱼,让我帮他准备钓具,他在小区外的超市门口等我。我跳下床开始收拾装备,他一个电话接一个电话地催。我折腾了一脑袋汗,肩背大包小裹手拎长枪短炮呼哧带喘地走到小区外超市门口。他已经急得抓耳挠腮,后备厢和车门已经打开了。

“干啥啊?催个屁啊!看看我这多少东西!”我把装备扔地上,哈着腰喘粗气冲他抱怨。

“快快,赶紧上车!”他没搭话,连推带请把我塞进副驾驶,关上车门,自己把地上的装备全弄到后备厢,回到车旁钻进驾驶室关上车门踩油门就跑。

“你咋了?让狗撵了啊?”看他急得更像猴,我忍住不笑。

“比狗撵吓人。我下午没班,没告我媳妇,要不然我能管你借竿吗?我竿儿都在家呢!你真能磨蹭,一会儿她下来买菜看见我就废了!”猴子说着说着就露出窃喜的神情,就像在农户眼皮底下把苞米成功偷走了一样高兴。

“哈哈,三岁看到老,你粘上毛就是猴,真的,名副其实。”看他把他媳妇骗了,我好像比他还高兴。

我们一路向北开,20分钟就到达小野河。我带他来到我4月9号丰收的位置,把大包小裹往地上一堆,发现少了样东西。“完了,你只能站着钓了,哥就带一个钓椅。”我假装很忧虑地说,实际心在偷着乐。

“没事儿,我铺块儿布就行,坐地上都行。”他没看出来我在逗他,替我解忧地说。

“没布,你坐一屁股土回家你媳妇不弄死你?”我想听听他还能编什么瞎话,于是盯着他问。

他愣了,竟然哑巴了,想来想去,最后一副认倒霉的模样说:“哎!那我站着吧!”

我从背包里拎出个马扎递给他:“坐它吧,哥多细心!”

“哎呀,这玩意就行!”他瞬间高兴起来,看起来神采飞扬,就像雨后的庄家被阳光打亮的那一霎。

“好好享受,我上次坐这玩意钓一天鱼,大腿肌肉拉伤了信吗?”

“坐着把大腿肌肉拉伤了?”

“对。后来我想明白了,河边有坡,马扎调不了角度,整个身子往前倾,我必须用两腿撑着身子才能挺直,就这么拉伤的。”

……

那天下午猴子基本是站着钓的。

“你上回用啥饵钓的?”猴子又问起饵来。

“蚯蚓和颗粒,这个季节还是蚯蚓好使,但这颗粒也挺好使——就我上次说要给你拿的。这次我还带了点颗粒粉,今天试试。”我把当天的饵料——一盒蚯蚓、一盒3#颗粒和一袋颗粒粉码在岸边。

猴子拿起那包颗粒粉,兴奋地说:“我说那颗粒就它家的!”

他盯着它的外包装,就像《西游记》里偷袈裟的老和尚见到唐僧闪烁着宝光的袈裟时那样眨巴着小眼睛,一边眨一边念出上边的字:“走向大自然,钓回当年……”

“这说的不就咱几个吗?”听他念出这几个字,我的心突然一动,甚至有些动容。

我想起王朔有好几部小说里人物总是用相同的人名,这些人物在感叹时光不再时总是不厌其烦地忆起同一件事,说同样的话:“咱们谁跟谁啊?从小就一块偷幼儿园的向日葵,从楼上往过路人身上吐痰玩。美好的童年啊……”

那天下午,我们带着丰收的喜悦和满心的回忆钓回了当年。

傍晚,我们风驰电掣回到小区外。怕被他媳妇发现,猴子置繁重的钓具和疲劳的我于不顾,执意命我一个人背着大包小裹先进小区,他在车里抽了两根烟后才回家。后得知,猴家平安无事,战事未起。

钓回当年

5月21日——又一个被商家炒起来诱导老百姓花钱的所谓“浪漫日”。我们谁都没上商家的当花一分钱,而是一分钱没花去钓鱼了。不久前,郭宇从外地回来了,摩挲着盒子里的锚钩,心又不安分了。

上午10点多,猴子来电话找我钓鱼,话术一如上次:“快点儿,我媳妇万一下楼买菜发现我下班不回家带孩子就废了!”

“你东西全不?缺啥我这儿有,我多给你准备准备。”我故意装得不紧不慢。

“不缺!你别磨蹭就行!超市门口等你,你快点。郭宇一会儿上楼找你,你给他准备就行!”猴儿很猴急。

很快郭宇就来敲门了——他住4楼,我住5楼,我俩楼上楼下。

“你缺啥我这儿有!”我开门见山。

“我不缺锚钩!”他笑嘻嘻地答,鞋都不脱就要往屋里走。

“停!”我拦住他,“你站那儿吧,我知道你缺啥。”我从竿架里抽出两支4.5米竿和一支3.9米竿,转身又去阳台把钓台包抱出来推到他跟前,“你可以走了,去稳住猴子。”

“这老多东西我一个人弄啊!”

“你坨大,能者多劳。”我把他推出门去,关门笑了起来,磨蹭了一会儿后,才拎着饵、钓伞以及一众小配件下了楼。

走到超市门口,猴子冲我招手,我三步并两步跑过去,拉开车门闪身钻进副驾驶。躺在后排的郭宇坐了起来拍拍我:“你就拎这点儿玩意啊!啥也没带啊?”

“带了啊,你不都背下来了吗?”我点着一支烟,笑着吐出一大口。

“走走。”猴子已经急不可耐了,掉头踩油门就跑。

“今天去哪儿钓啊?”我问猴子。

“去蒲河。这地方去了就知道了,过瘾!”猴子语调上扬,就像独家掌握着天字号秘密一样优越感十足,“那地方我一天钓过60多条,扔里就咬!”

“呦,吹吧。”郭宇在后边一边玩手机一边揶揄他。

“骗你犊子!”

“你不是犊子,你是猴子。”

“你拿啥钓的?”我问猴子。

“面饵打窝子,红虫和颗粒钓,别的都不好使。”猴子自信十足。

“猴子你戴帽子没啊?晒通红回去母猴该发现了,哈哈!”郭宇被自己的话给逗笑了。

“啊呀!我忘了,咋办啊!”猴子真犯难了,不是装的。

“没事,我那有钓伞,巨大,猪八戒都能罩住,罩你更没问题。”我及时安抚了他。

……

40多分钟后,我们开到了蒲河大桥,右拐又开了500多米到了目的地,那是一座河心岛,岛上郁郁葱葱,飞鸟盘旋,高大的杨树遮天蔽日;岸岛之间由一座木栈桥连着,岛那边的桥头被两扇木条门封死了,门被链锁锁死了。

我们背着装备走到木条门前,相视一笑。

“猴子最瘦,打个样儿吧!”郭宇笑眯眯地看着猴子,下巴冲门仰了仰。

“跳呗?”猴子心领神会。

“跳呗!从小到大有墙的地方咱啥时候走过门?”我也把下巴冲门仰了仰,笑眯眯看着猴子说。

猴子卸下装备,很灵巧地翻了过去。我跟郭宇背着装备先后笨重地爬了过去。郭宇拍拍猴子,指着门外:“你东西在外边呢,哈哈!”

于是猴子又翻了一次。

猴子重新翻了进来,在前边领路,带我们登土坡,翻林子,来到他说的爆钓60多条的钓位。那位置果然不错,身后是高大的杨树遮天蔽日,身前是碧绿的蒲河水清凉扑鼻,对面几十米外芦苇摇曳,空中白鹤起舞,水中野鸭浮沉,称得上野钓佳境。可是问题很快来了——我们只顾防晒,却忘防蚊,岛上的蚊子绝非城里的蚊子那样文质彬彬,那样温良恭俭让,它们下嘴毒辣,而且成群结队,可怜我跟郭宇一个穿短裤,一个穿凉鞋,猴子倒幸运,穿了条长裤,却不合时宜地赶了个时髦——露两截脚脖子,以至于到最后我们已经被咬得浑然不知痛痒为何物。

此时,刚好有个钓鱼的背着装备从那儿离开,问他钓得如何,他一脸沮丧,瓮声瓮气地说:“一个小时,一口没有。”我问他拿什么钓的,他说用的面饵。

等他走远了,猴子有点幸灾乐祸地说:“用面饵钓,肯定一口没有。”我们不怀疑猴子曾在这儿钓过60多条,但我们也相信那人确实一口没有。

我们各自选好位置,组装好钓鱼,试了试水深,竟然有3米多深。猴子把一盒红虫倒进塑料袋里踩成浆汁,掺着河水开了一袋松散的鲫鱼饵打进各自的钓点做窝,然后我们就照猴子的说法用红虫和颗粒钓,可钓了三个小时竟一口没有,我特意额外架了一支4.5米手竿双钩挂红虫,就为看看到底有没有鱼吃食,可等了俩小时,钩上的红虫依然健在。

郭宇早就坐不住了,提着竿子满岛游荡,看着像有鱼的地方就抛一竿,照旧一无所获。最后他回到钓位感叹:“哎!说实话我钓的没锚的多,我用拳头大的锚钩锚过手掌大的鲫鱼,旁边人全服了……”他一边说一边拿比划着锚钩和鲫鱼的尺寸。

猴子心里着急,嘴上不忘辩解:“咋回事呢,我那次钓了60多条,今天咋了?”

“你别扒瞎了,你钓60多条,鱼呢?我咋没看见。”郭宇蹲在地上拿着个树枝一边戳草根一边说。

“放了啊!”猴子说得理直气壮,看样子不是假话。

“60多条你都放啦?我咋不信你有这觉悟呢!”郭宇满脸不屑,撇着嘴质疑他。

“废话!不放了我往哪拿?拿家我媳妇不就发现啦!”

……

下午4点,郭宇靠着大树百无聊赖地一竿竿往水里抛。天不再像之前那么热了,我和猴子以为鱼能开口,可还是没动静。就在我们一筹莫展的时候,眼前一米多远的水面突然卷起一个大漩,我和猴子都看见了——一个足有一拃宽的泛着金色的大鱼尾巴在水面缓慢却有力地一翻而下,健硕的鱼尾鳞片巨大且清晰,只那一扭就搅起巨大的漩涡,那鲤鱼至少5斤重。那一刻我们兴奋极了,又都不敢出声。猴子把郭宇叫了过来,手舞足蹈地形容着刚刚的那条大鲤鱼。我则把那支4.5米竿提了起来,换上粗线大钩,挂上1#颗粒重新抛到水里。那一刻,我们重新打起精神,鼓足勇气,我们坚信这一下午的冷清和虫咬是上天对我们的考验。可是,那大鱼的出没终究只是午夜的烟火,瞬间的闪亮过后天空依然漆黑。我们的信心被水下卷土重来的死寂冲散,耐心随着时间的流逝消失殆尽。

那天,我们只钓到4条白鲦。后来听说,这地方不久前被电过。

5点钟,我们收竿走了。翻木门的时候,有几个来夜钓的刚翻进来,问我们钓的咋样。

猴子也一脸沮丧,瓮声瓮气地说:“六个小时,一口没有。”

我仰天长叹:“哎!历史总是惊人的相似。”

返程的路上,郭宇媳妇打来电话——她下班了,让我们给她捎回去。

猴子一路畅行,把车开到了北陵公园地铁站——郭宇媳妇就在北陵附近的一家公司上班。

她一上车就盯着后视镜里的猴子脸乐。

“你笑啥啊?”猴子被她笑得直愣。

“你脸老红了,晒成这样还骗你媳妇没去钓鱼呀?”

“红吗?不能啊!我打着伞呢啊!”猴子一手把着方向盘,一手摸着脸,他不相信。

“来来,猴儿让我看看,”郭宇一拍猴子肩膀,看到他扭过来的脸,笑倒在他媳妇怀里,“哈哈,猴脸变猴屁股啦!”

“真的啊?咋办啊!”猴子很紧张,根本笑不出来。

“怕啥?你回家跟你媳妇说:妈的工地这帮工人不干活,我下工地盯他们,晒了一整天!”郭宇笑嘻嘻地说。

郭宇媳妇白了他一眼:“那话真没说错——你们这帮男的凑一起就研究怎么骗媳妇!”

“他俩小时候的事我最知道!”我觉得补刀的时候到了,于是跟郭宇媳妇说,“他俩小时候骗家长,长大了骗媳妇。小时候大人不让下水野浴,他们根本不听,哪次去北陵都下河,回家还不承认。家长又不傻,用手指盖往胳膊上一划,只要能划出白道来那准是下河了,你问问他小时候因为这事挨过多少顿打?”

“拉倒吧,把你自己说的跟没事人似的!哪次下河没有你?馊主意都是你出的。”郭宇抻着脸一边咧嘴一边说。

“但我没挨打啊!”

……

一路上,猴子每次接他媳妇电话都让我们别说话。夕阳西下时,车子开到小区外。猴子照例让我们先回家,他自己去市场逗留了一会儿,买了点媳妇爱吃的菜才回家。

……

就在我写这段文字的时候,郭宇给我发来微信:“我钓鱼被咬了三十多个包,左脚十四个,右脚十九个,我现在都要崩溃了。老难受了,全是毒蚊子。”文字下边还配了张照片。

我回他:“我被咬了俩脚环。”

……

小时候,我们没有手机,更没有微信,连座机都是后来才有的。我们楼上楼下住着,靠敲暖气管子联络,暖气片响就是信号,听到信号就跑到各自的阳台,拉开铝合金窗户,他抬头,我低头,有话直说,还能用绳子传点东西。

小时候,我们不会钓鱼,也没有渔具,只有一个鱼笼子,还是偷的,连鱼钩都是拿铁丝弯的,但我们都喜欢亲近鱼水,只要有水有鱼的地方,我们都爱去玩。长大后,我们有了各自不同的人生轨迹,却都喜欢钓鱼,让我们一起回到当年,不得不说这是一种缘分。这份共同的喜好让我们的交情像沙漏里的细沙安详从容地流淌,却永远不漏。

对了,在天津待了10多年的洪才3月份回来了,他正忙着装修房子结婚,据说是不走了。

这就叫殊途同归吧!