中国海洋战略的层次性探析

2017-07-03刘新华

刘新华

(中南财经政法大学 政治学系, 湖北 武汉 430073)

中国海洋战略的层次性探析

刘新华

(中南财经政法大学 政治学系, 湖北 武汉 430073)

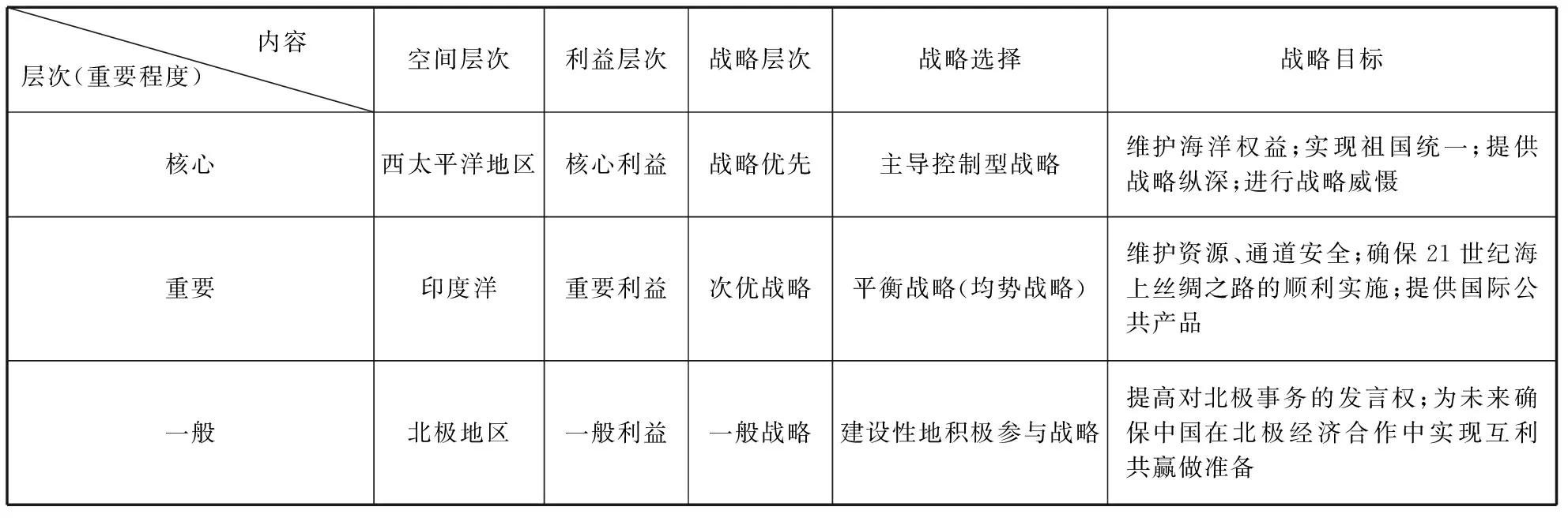

本文基于地理空间和国家利益的层次性,以及战略的重要程度,对中国海洋利益的空间分布格局进行了分析。结论揭示:以中国为圆心,随着地理距离的增加,西太平洋地区、印度洋和北冰洋在中国海洋战略中的战略地位逐渐下降,呈现出明显的层次性。具体而言,西太平洋地区攸关中国的核心利益,是海洋战略优先考虑的海域,中国宜实行主导控制型战略;印度洋地区涉及到中国的不可或缺的重要的海洋利益,中国宜在印度洋地区保持力量存在,以实力寻求均势,建立战略平衡;北冰洋地区则属于中国的一般利益,中国宜建设性地积极参与北极地区秩序的建构,享有一定的话语权。

中国;海洋战略;层次性;西太平洋地区;印度洋;北极地区

21世纪初,中国已经成长为具有广泛海洋利益的大国。中国顺应历史潮流,积极参与海洋实践,提出了建设海洋强国的重大战略目标*参见胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》,载《人民日报》2012年11月18日;《习近平在中共中央政治局第八次集体学习时强调 进一步关心海洋认识海洋经略海洋 推动海洋强国建设不断取得新成就》,载《人民日报》2013年8月01日;《习近平主持召开中共中央政治局会议 分析研究二○一四年经济工作 听取第二次全国土地调查情况汇报》,载《人民日报》2013年12月4日。,向海洋进军成为未来相当长时间内中国地缘战略的重点。由于海洋的整体性、广袤性和互通性,我们观察、分析和思考中国的海洋战略时,须具有全球性的视野。但不同的海洋地区对于中国的重要程度显然是不一样的,相应的,中国在不同海洋地区的战略选择也具有差异性。现有的学术界大多集中于单一的地区维度(如太平洋、印度洋或者北极地区),这样的研究虽然更加细化,但也割裂了中国海洋战略之间的整体性,并有可能忽视它们之间的差异性。鉴于此,本文基于地理空间的层次性和国家利益的层次性的分析框架,从地缘政治的全球时空视野,对中国海洋战略进行整体性和系统性探讨,并着重从地区(即太平洋、印度洋和北极地区)的角度分析中国海洋战略的层次性。

一、地理空间、国家利益和国家战略的层次性

(一)地理空间的层次性

影响国家战略的诸多因素中,较为客观和持久的重要变量之一即为地理空间——它是国家之间进行战略互动的空间基础。在主权国家互动中,地理空间分析具有根本性。地理学意义上的空间概念往往特指地表,并被转换为区域的概念[1]。区域除指地球表面上的地域以及分割不同的地域界线外,还指地域之上的空间和大气层[2]。但专门的地缘政治区域并不是由恒定不变的地形所规定的地理区域,而是一方面由地理所决定,另一方面由实力中心的动态转移所决定的一些区域。在实践上,国际政治现象必然具有特定的空间表现形式和具有一定的空间规律,“空间性是地缘政治的灵魂,离开了地理空间,地缘政治将无从谈起”[3]。地理空间具有形态、位置、尺度和维度等特征。地缘政治空间的形态一般指海陆以及垂直空间,位置一般用方位来表示,尺度则有大小和距离之分,维度表述的是几维空间,如海陆空三维空间、网络空间等。

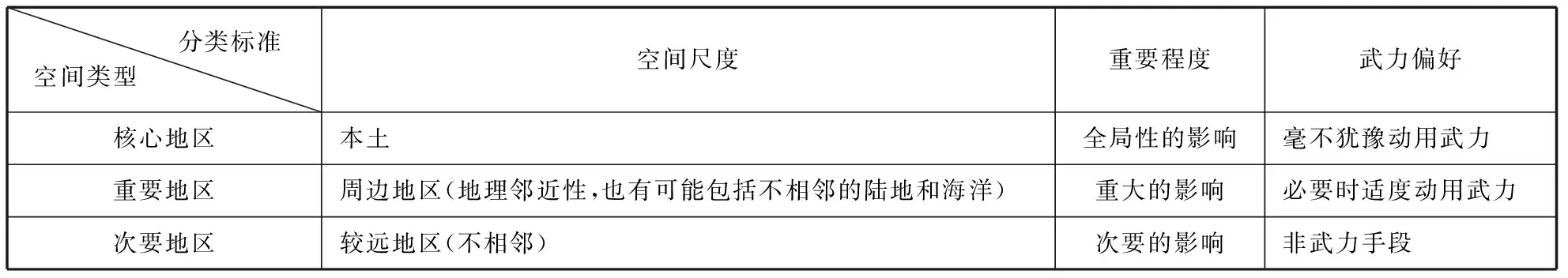

由于任何国家必须占据一定地理空间,国家的战略活动都是在一定的地理空间范围内展开的,各个国家在世界战略中的空间位置如何,制约着其战略过程中所面临的具体环境以及具体发展过程中的内容和方向。依据地理空间的特征,国家的地理格局(海陆分布)、国家空间关系(位置、大小和距离)以及它们之间在某一地理空间之内的动态过程(相互作用)等对一个国家而言,从空间尺度的角度和时间尺度的角度来看,其战略价值并不完全一样,换句话来说,即其重要程度存在着一定的层次性。国家所占据的地表陆地空间有着严格的地理界线,在这个地理界线之内,是国家的全部领土。就其重要性而言,它是国家赖以存在的物质基础,是国家的核心区域。一个国家的本土若遭到侵犯,国家会毫不犹豫地动用武力来维护。在国家本土之外又与国家相邻的周边地区,对国家的生存和发展均有着重大的利害关系。国家为了维护本国的安全,这些地区一旦发生重大变故,国家将依据情况适度地武力介入,这些地区可以称之为重要地区。不与本国相邻的一些地区,与本国国家利益的关系不是很大,国家一般采取战争以外的手段来维护,这些地区可以称之为次要地区。对一个国家来说,其核心区域具有恒定性,即其地理空间相对固定,在一国本土之内,但某些重要区域和次要区域的地理空间则随着该国家发展演进而不断变化。参见表1。

(二)国家利益的层次性

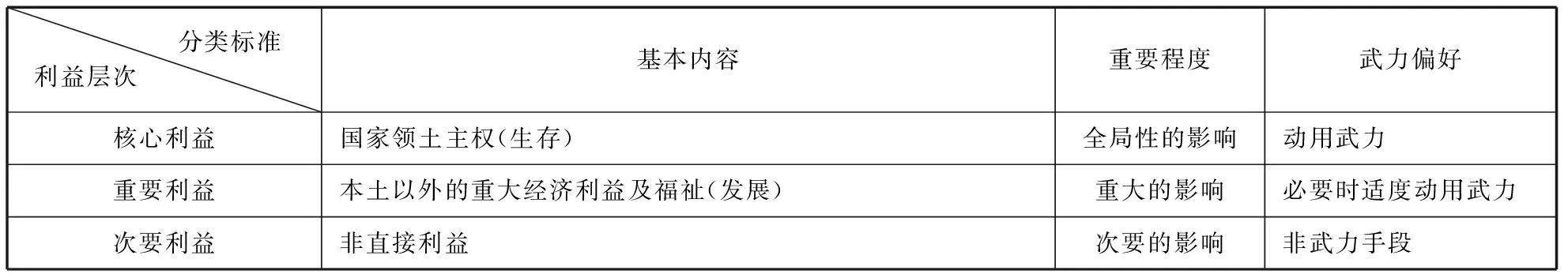

国家利益依据威胁程度的不同,有轻重缓急之分。美国政府和学者在阐述国家利益时,最常见的方法是按国家利益的重要程度和紧迫性,将其划分为三个或四个层次。1979年,美国学者唐纳德·纽科特赖因(Donald Nuechterlein)提出了四种利益判断:(1)生存利益;(2)重大利益;(3)主要利益;(4)外围利益[4]。1996 年,美国国家利益委员会把美国国家利益分为“至关重要的利益”、“极为重要的利益”、“一般重要利益”和“次要利益”四个层次。2000年4月,美国“21世纪国家安全委员会”发表报告提出,美国在新世纪的国家利益,根据其重要性可分为三类:(1)生存利益;(2)关键利益;(3)重要利益[5]。这些层次利益的划分,主要是依据利益的轻重缓急,对国家安全和发展威胁的尺度以及是否使用武力的意向。有的中国学者对国家利益层次性的划分也采取了类似的分类方法。如马平将国家利益分为核心利益、重大利益和重要利益[6];韩旭东认为,按重要程度,国家利益可分为核心利益与非核心利益[7]。朱锋建议将中国利益划分为“战略利益、重要利益和次重要利益”[8]。显然,层次越靠前的利益,越重要、越紧迫,国家使用武力的意愿也越强烈(参见表2)。

表1 国家地理空间的层次性

近年来,中国也开始使用层次法来划分自己的国家利益。按照利益的重要程度,可以将国家利益划分为核心利益、重要利益和一般利益等。所谓国家核心利益就是指国家利益结构中处于核心位置的部分,涉及国家的生存、独立和发展三个方面的利益需求。2010年12月13日,国务委员戴秉国发表了《坚持走和平发展道路》一文,明确了什么是我国的核心利益:“一是中国的国体、政体和政治稳定,即共产党的领导、社会主义制度、中国特色社会主义道路;二是中国的主权安全、领土完整、国家统一;三是中国经济社会可持续发展的基本保障。这些利益是不容侵犯和破坏的[9]。” 2011年9月7日,《人民日报》发表了题为《中国的和平发展》白皮书,对中国国家核心利益作了科学概括,指出:“中国的核心利益包括:国家主权、国家安全、领土完整、国家统一、中国宪法确立的国家政治制度和社会大局稳定、经济社会可持续发展的基本保障[10]。”重要利益是指对国家发展起到重要和关键作用的利益,这类利益不关乎中国的生存,涉及大多数国际问题,判断的标准是国家的经济利益以及人民的福祉是否受到影响,可以通过谈判和协商解决,或者使用军事力量但不至于冒全面战争的风险。一般利益不涉及国家的福祉,主要涉及诸如投资、经营、民间文化活动一类的事务,不属于直接利益,可能采取战争以外的行动。

(三)国家战略的层次性

国家利益的实现,一般是通过国家战略进行的。国家在面对有限的国家战略资源和国际环境的变化时,需要有处理不同领域和不同问题的战略,更需要对国家战略的各个组成部分区别其轻重缓急、先后主次,以循序渐进地实施,最后达到总目标。

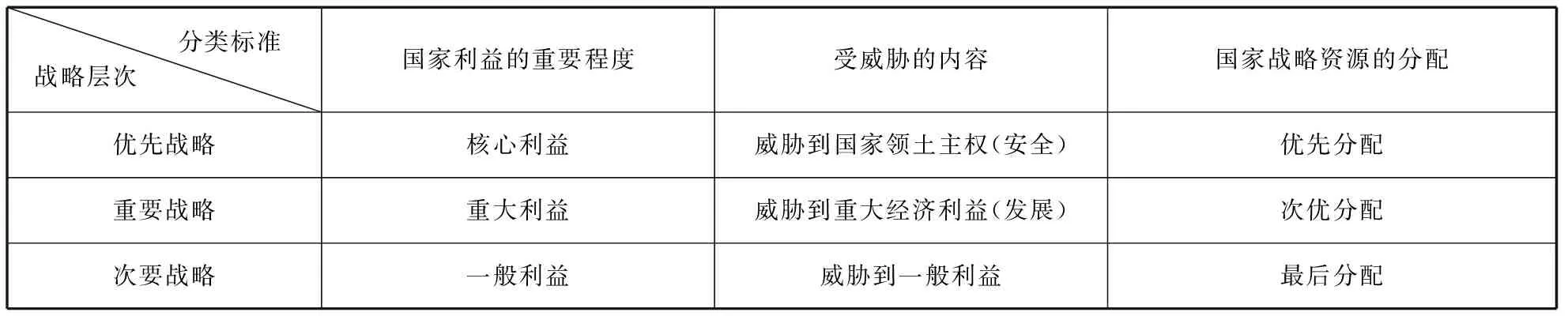

国家战略离不开国家的外部环境对国家的影响,国家战略与国家的外部环境相互作用,对外部环境做出反应。国际环境对人类活动产生两个方面的重大影响,即通过人们或决策者对外部环境的认识以及通过影响对外政策的成就和结果来发挥作用[11]。这些影响有些是积极的因素,可以称之为机遇;另外一些则是消极的因素,是不利于国家发展的一些因素,或者是国家在实施战略、实现目标过程中需要克服的一些障碍性因素,可以称之为威胁。外部威胁是一个动态的变化的过程。确定对国家利益的威胁等级,根据威胁等级确定战略的轻重缓急,是战略决策一个重要任务。既然国家利益具有层次性,相应地,国家战略也具有层次性。根据上述标准,关系到国家领土主权的威胁,是国家战略优先关注的内容;威胁到国家重大发展利益的,是国家战略重要的关注对象;其他一般威胁,则是国家最后关注的内容。

表2 国家利益的层次性

国家在实施战略时,必须有一系列国家战略资源作保证,资源配置是国家战略的一项重要活动。“资源配置规律作为经济发展的基本规律,其基本出发点是,地球上的各种资源对人类都具有稀缺性质,因而不能滥用资源。这就要求人们合理地把资源分配到不同的经济用途上,实现高效益的资源配置。……发展战略所选择的不是别的什么,而是资源配置的方向和机制”[12]。因此,必须奉行战略集中的原则,把有限的资源、精力和最主要的手段集中用好,指向国家的根本目标。国家战略资源的分配必须优先考虑其核心利益,其次是重大利益,再次才是一般利益,相应地,战略层次为优先战略、重要战略和次要战略(一般战略)。参见表3。

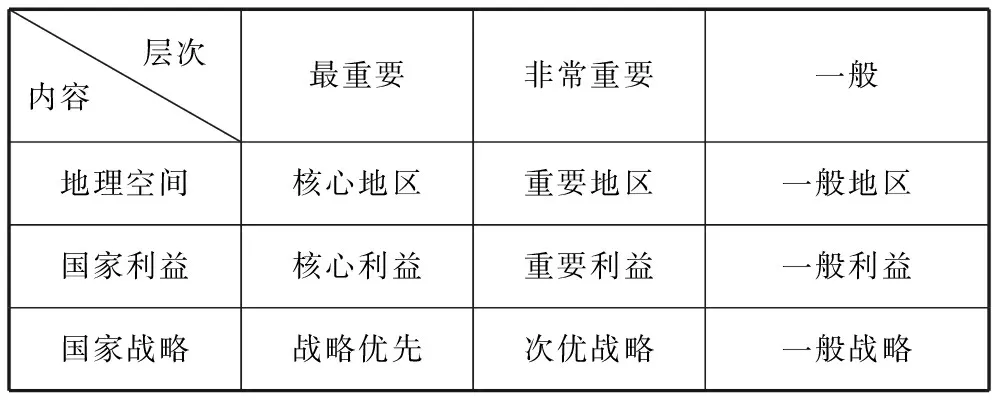

(四)地理空间的层次性、国家利益的层次性和国家战略的层次性的耦合

作为地缘政治实体的国家,根据自身固有的地理位置以及其他地区的基本特征,从这些可能的地理空间,来选择适合自己或者最佳的地缘战略方向;与此同时,国家也可以通过了解有关地区,依据该地区地理位置的不同,以及其他地理特性、经济和社会状况等因素,来评估该地区在国家地缘战略中的重要程度。就前者而言,任何国家的国家利益总是在一定的空间范围内实现和展开的,国家的战略地理位置以及与其他地区之间的空间关系(方位、距离等)制约着国家利益的具体内容和发展方向;就后者而言,任何国家追求的国家利益总是被局限在一定的地理空间范围之内,地理空间重要性的差异(即层次性),反映了国家利益的相对于国家重要程度的不同,重要性程度不同的国家利益,国家的关注程度和投入的战略资源也存在着显著的差异。国家对外互动的地理空间的层次性、国家利益和国家战略层次性的耦合是指:以国家为圆心的呈放射状的地理空间、国家利益以及国家战略的层次性在各个层次上的相互融合、相互支撑并逐渐一一对应的状态与过程(参见表4)。

表3 国家战略的层次性

表4 国家地理空间、国家利益和国家战略层次性的耦合

当代中国,需制定切实的海洋战略,以指向建设海洋强国的战略目标。但是,世界海洋面积广袤,各海域对中国距离远近不同,空间位置影响巨大,而这些对中国的地缘战略意义亦存在差异,面临的威胁也各不一样,在威胁性质不相同以及国家战略资源有限的情况下,中国对这些海域不可能采取同一种海洋战略,亦即海洋战略存在差异。在这些海域中,西太平洋地区直接与中国相邻,攸关中国的核心利益,面临的威胁最为迫切,是中国海洋战略优先考虑的海域;印度洋不与中国相邻,但与中国发展息息相关,是中国海洋战略次优考虑的海域;北极地区自然环境恶劣,距离中国又非常遥远,在三大海域中,是国家战略资源最后投入的海域。

二、中国在西太平洋地区的核心利益及战略选择

(一)中国在西太平洋地区的核心利益及其面临的威胁

西太平洋地区大致的地理范围包括中国大陆海岸线以东、第二岛链以西的太平洋地区,重点是中国大陆与第一岛链(含第一岛链)之间的中国边缘海地区。中国在西太平洋地区的核心利益涉及到中国的国家主权和领土安全。中国如果在西太平洋地区的核心利益不能保障,中国的国家安全将会受到威胁,建设海洋强国也无从谈起。

一是国家领土主权和国家统一事关国家生存的核心利益。这主要包括三个方面:(1)领水的绝对安全。领水就是主权国家内水和领海的水域,是国家领土的组成部分。它是由1958年《关于领海的声明》初步建立、1992年《中华人民共和国领海及毗连区法》正式确立的12海里的领海制度。内水以及约38万平方公里的领海空间,属于中国的核心利益。(2)台湾与大陆的最终完全统一。台湾始终是中国的核心国家利益。2005年3月14日通过的《反分裂国家法》第八条规定,“台独”分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实,或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变,或者和平统一的可能性完全丧失,国家得采取非和平方式及其他必要措施,捍卫国家主权和领土完整[13]。(3)钓鱼岛及南沙群岛属于中国固有领土,也是中国核心利益不可分割的部分。《中华人民共和国领海及毗连区法》第二条规定:“中华人民共和国的陆地领土包括中华人民共和国大陆及其沿海岛屿、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属各岛、澎湖列岛、东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛以其他一切属于中华人民共和国的岛屿[14]。”这些岛屿对中国的主权、安全、发展、海域划界、民族心理、海权意识等均具有重大的意义。

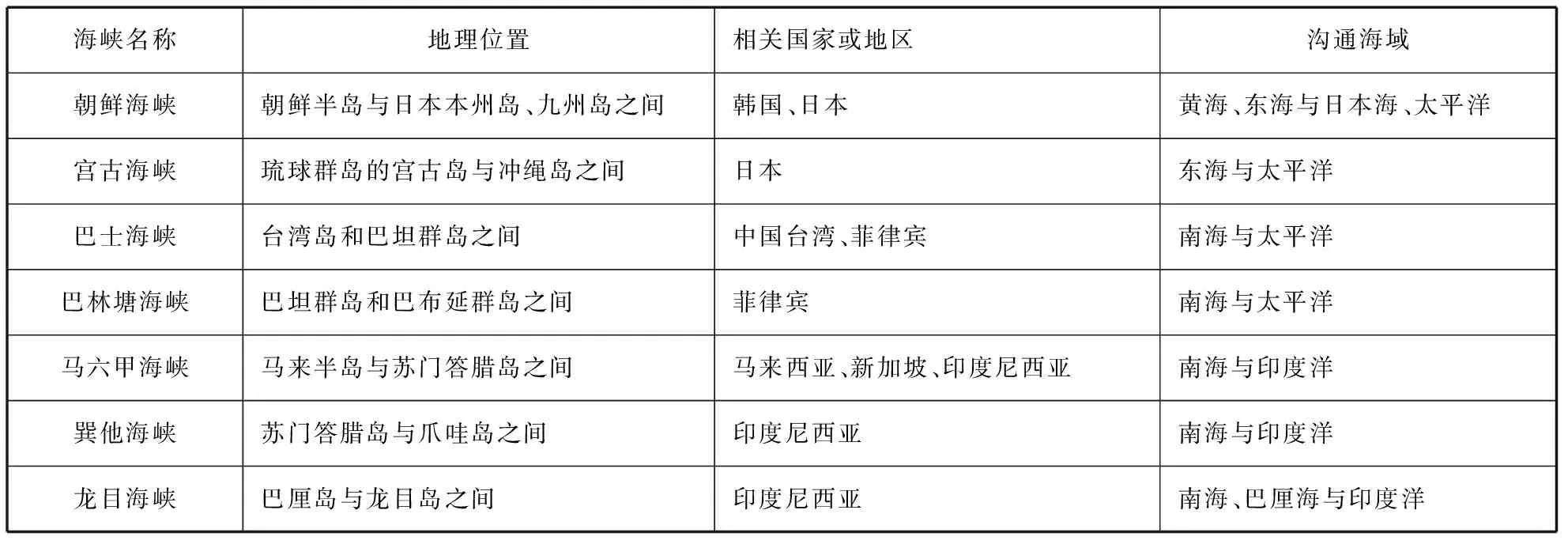

二是攸关中国生存和发展的海洋战略通道的安全。对中国而言,西太平洋地区及其中属于中国的岛屿扮演着物流通道和利益据点的双重角色,战略利益十分重要。对中国大陆来说,要出入太平洋和印度洋,必须首先穿越第一岛链。正是第一岛链的存在,使得中国黄海、东海和南海成为典型的半封闭海区。一些具有战略意义的海峡,就成为中国与太平洋、印度洋联系的重要战略通道(参见表5)。

由于中国经济发展对外贸易依赖度比较高,因此,一旦这些对中国发展具有战略意义的海峡被封锁,将会严重影响中国经济社会可持续发展的基本保障,进一步会影响中国社会的稳定。确保这些战略通道的安全,也属于中国的核心利益。

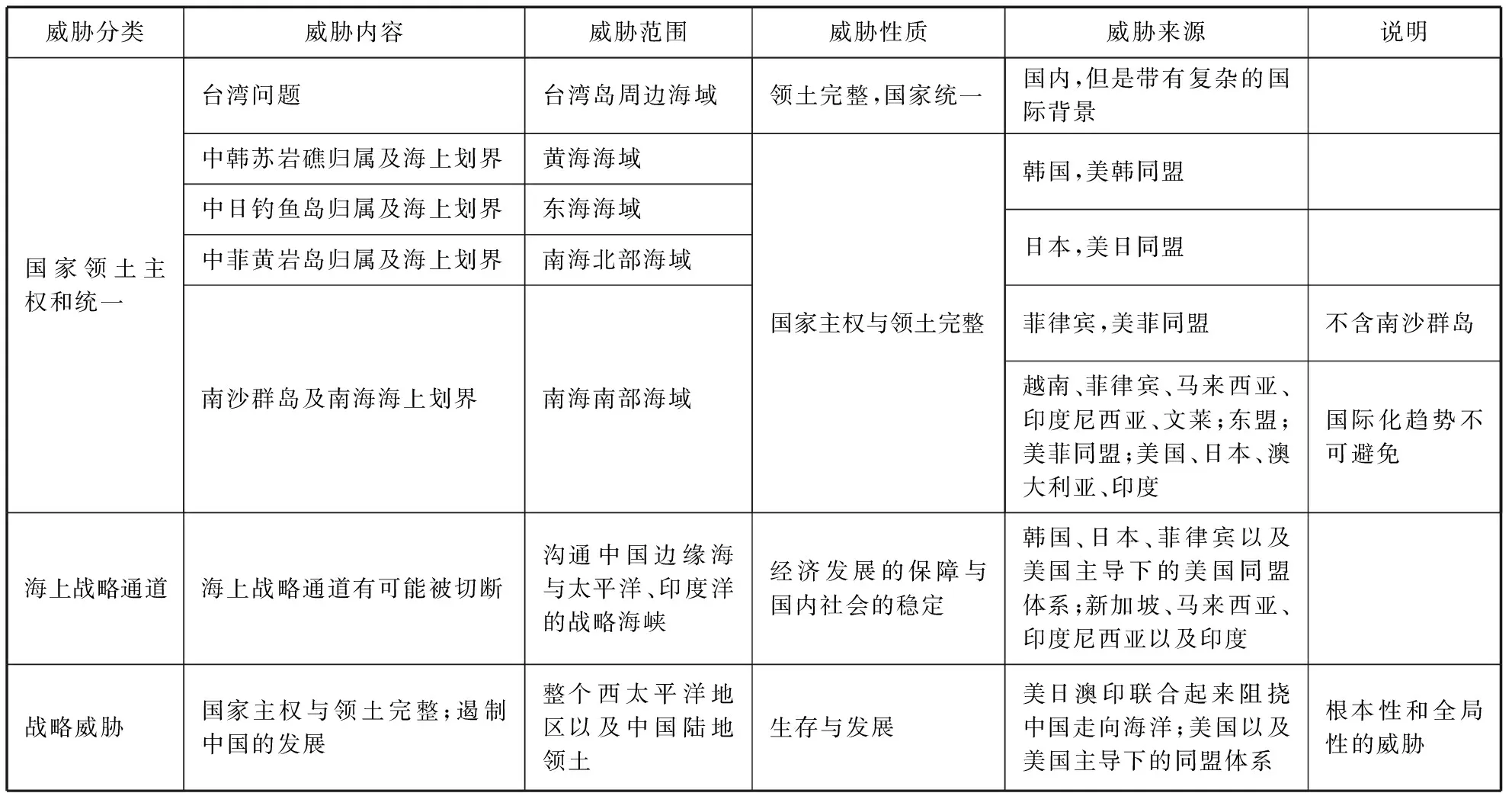

三是西太平洋地区可为中国国家安全提供战略纵深,并增加中国战略威慑的有效性。西太平洋地区巨大的水体、广袤的面积和遥远的距离,以及第一岛链中的中国台湾岛,为中国大陆提供了有广大回旋余地的战略纵深空间,增加了预警时间,分散了战略压力;同时,中国边缘海、台湾岛以及台湾岛以东的太平洋,则大大延伸了中国海军、空军和火箭军部署的前进距离,更有利于自身的战略机动,并缩短对方的预警时间,从而增加了战略威慑的有效性。关于中国在西太平洋地区的核心利益及其威胁参看表6。

表5 对中国出入大洋或者重要水域具有战略意义的海峡

资料来源:刘新华:《中国发展海权战略研究》,北京:人民出版社2015年版,第193页。

表6 西太平洋地区对中国核心利益威胁的基本情况

(三)中国在西太平洋地区的战略目标及战略选择

一是维护国家海洋权益。中国边缘海的海洋权益所面临的问题或争端大致有两类。一是岛礁主权之争,主要涉及到苏岩礁、钓鱼岛及其附属岛屿和南沙群岛;二是海域划界之争。在总面积为472.2万平方公里的四大海区中,按照《联合国海洋法公约》的规定和我国的主张,属于中国海区的面积约为300万平方公里,其中约有120万平方公里与8个邻国存在着争议。进入21世纪以来,中国周边海域状况频出,钓鱼岛问题和南沙群岛问题日益复杂化。面对这种情况,习近平多次强调指出,要坚决维护我国海洋权益*参见《习近平在中共中央政治局第八次集体学习时强调 进一步关心海洋 认识海洋 经略海洋 推动海洋强国建设不断取得新成就》,载《人民日报》2013年8月01日;《中央外事工作会议在京举行》,载《人民日报》2014年 11月30日。。

二是实现国家最终完全统一。在当今世界的大国中,中国是唯一没有最终完全实现国家统一的国家——自从1949年以来台湾一直与祖国大陆处于分离状态,两岸之间也多次发生过比较严重的危机,并处于实际上的对立状态。台湾问题的存在使中国走向海洋的战略乃至中国国家生存和发展、对外战略的灵活性受到了极大的限制。因此,尽早实现国家最终完全的统一,乃是中国在西太平洋地区的最重要战略目标之一。

三是维护海洋战略通道的安全。目前,中国对外贸易运输量的90%是通过海上运输完成的。因此,位于西太平洋地区中国大陆附近的边缘海以及与之紧密相联的海上战略通道,对中国具有特别重要的战略意义。这些海峡既具有不可替代性,又不为中国所实际控制,存在着人为因素的干扰,导致其运输通达性或者运输能力下降或者部分下降的可能性,即海上运输通道潜伏着通道中断的可能性。保障这些战略通道无论是战时还是平时对中国发展的通达性是一项战略任务。

四是从海洋方向维护国家战略安全,并确保战略威慑的有效性。为了维护国家安全,最大限度地确保中国的海洋权益以及最具经济利益的东部沿海地区,中国的海洋力量必须从边缘海延伸至第二岛链以西的西太平洋地区,这样广阔的海洋为中国提供了巨大的战略纵深,同时大大拓展了中国战略力量的机动空间,进一步确保了对对手进行有效的战略威慑,并在必要的时候阻止对手使用海洋。

一直以来,中国奉行的是防御性为主的战略。之所以是防御性战略为主,主要原因在于中国的国情和性质所决定的,中国与美日等国相比,总体实力还较为薄弱,施行这一战略既符合中国的和平发展道路,也可以解决战略资源不足的问题。但是,目前来看,中国与西太平洋地区地理上的邻近性、中国综合国力的迅速提高以及西太平洋地区海洋战略环境的变化,使得中国在西太平洋地区已经初步达到实施进取型战略的边界条件。随着改革开放的深入和经济实力的增强,出于国内需求动力和外部海洋战略环境的压力,迫使中国急需要把战略重点放在西太平洋地区以维护中国的核心利益,因此,中国在西太平洋地区战略目前是从防御型向进取型过渡、转变的时期。只有及时根据内外环境的变化,充分利用优势,把握机遇,积极应对,主动谋划,抓住重点,稳步发展,拥有在西太平洋地区自由行动的能力,掌握并保持战略主动权,才能够更有效地维护中国在西太平洋地区合法的核心利益。长远来看,稳中求进的主导控制型战略(进取型战略)才是中国在西太平洋地区最佳的战略选择。

三、中国在印度洋的重要利益及战略选择

(一)印度洋的地缘战略特点

印度洋(Indian Ocean)位于亚洲、非洲、大洋洲和南极洲之间,大部分在南半球。面积7492万平方千米,约占世界海洋总面积的21.1%,位居太平洋、大西洋之后,是世界第三大洋。印度洋沿岸共有38个国家和地区,人口25.1亿[15]。以政治地理视角来看,印度洋地区存在着以下地缘战略特点。

第一,印度洋地区属于地缘政治学意义上的破碎地带(Shatterbelts),即印度洋沿岸地区的国家均为中小国家或者弱国,综合实力较弱,内部分裂程度较高,处在外部势力的争夺之下,未能形成一个较大的能够在本地区起着主导作用的力量中心(大国或者较为紧密联系在一起的军事联盟),既有的区域组织一体化程度不高,影响力较弱。

第二,印度洋是世界大国(包括海权强国)势力最难达到的大洋。从过去到当代,印度洋沿岸地区并没有哪一个国家能够单独在印度洋地区占据着主导作用。因此,除了印度13世纪之前掌控了印度洋的制海权外,先有葡萄牙人,后有荷兰人、英法争夺印度洋,最后在19世纪初到第二次世界大战之间,印度洋成了“英国的内湖”[16]。冷战期间,印度洋又成为美苏较量的竞技场。冷战后,对印度洋能够产生影响的非印度洋地区国家就是美国。印度洋远离世界的权力中心(西欧以及美国和俄/苏),世界大国只有在控制大西洋和太平洋的制海权之后,才能够把自己的势力延伸到印度洋。

第三,印度洋在全球地缘战略中的地位和作用上升。印度洋地区优越的地理位置和丰富的战略资源,使得印度洋拥有世界l/6的货物吞吐量和近1/10的货物周转量。印度洋沿岸地区经济的发展、亚太地区成为新的世界经济中心、相关国家印-太地区(the Indo-Pacic)概念的提出以及中国21世纪海上丝绸之路的实施,将会促使印度洋在全球地缘战略中的地位和作用不断上升。

第四,印度洋地区安全形势严峻。印度洋沿岸地区的破碎地带中小国家林立,发展水平参差不齐,民族众多,历史积怨深厚,宗教、领土问题此起彼伏,矛盾错综复杂,集中了冷战以后绝大部分的地区性冲突与对抗。重要的地理位置与丰富的战略资源合二为一,内部的分裂和外部势力的卷入,使得本地区的传统安全和非传统安全问题相互交织在一起,日益严峻。

(二)中国在印度洋的重要利益以及所面临的威胁

从地理空间的角度来看,中国不与印度洋相邻,即中国不是印度洋沿岸国家,但印度洋却是对中国经济发展至关重要的地区,关乎中国的重要的国家利益(经济福祉),在中国海洋战略中的地位是仅次于西太平洋地区的、位于第二层次的海洋空间。印度洋地缘政治特点又使得中国在本地区的重要利益面临着一定的威胁。

第一,印度洋地区是中国“充分利用国际国内两个市场、两种资源”的重要地区。一方面,印度洋地区丰富的战略资源对中国的发展不可或缺。这些战略物资包括石油、铬、铀、锰、铂、黄金等战略矿物资源和稀有金属;另一方面,印度洋地区是中国战略资源进口与对外贸易重要的海上通道(sea-lines of communication, SLOCs)。印度洋地区将其资源、运输通道与中国的对外贸易和发展紧密联系在一起。

第二,印度洋地区是中国21世纪海上丝绸之路的重点地区,并与中国的丝绸之路经济带交汇,二者相会于北印度洋地区。2013年,中国国家主席习近平提出了“一带一路”的战略构想,即丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海);中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海;中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲;从中国沿海港口过南海到南太平洋。中国“一带一路”的顺利实施,离不开印度洋地区。

第三,应考虑由经济利益而导致的其他利益。这主要包括两个方面,一是经济利益上升到了政治利益,二是对中国海洋软实力的作用,即文化利益。中国在印度洋的战略通道大多处于潜在竞争对手的控制范围之内,风险很大。中国对这方面的关注产生了印度洋对中国的地缘政治意义,即中国在印度洋地区的经济利益必须上升到国家安全的高度加以考虑,这也是中国根据联合国的相关决议,派出的海军在印度洋护航最主要的动机。中国海军护航行动对国际社会是值得称赞的公共善行,对于中国海洋国际形象的塑造方面,取得了非常好的效果,故有的美国学者称之为中国的“蓝色软实力”(blue soft power)[17]。

由以上可见,中国在印度洋地区所面临的威胁主要是对中国经济发展的威胁。就威胁内容来说,主要包括三个方面:一是对中国经济发展至关重要的战略资源能否获得稳定的供应(不考虑价格因素)。中国石油进口来源地主要位于不稳定的中东地区(印度洋沿岸地区的破碎地带),导致中国在在未来的几十年里存在能源安全上的弱点,即不能保证中国石油稳定而持久的供应。造成这种状况的主要原因有:供应地的内部动荡;战争;恐怖主义;供应地为敌对势力所控制。二是中国在印度洋的战略通道安全。中国对外贸易的40%、石油进口的80%要经过印度洋的航线。对战略通道的威胁既有传统安全威胁,也有非传统安全威胁。前者主要有:印度实行“印度洋控制战略”,力图控制进出印度洋上的关键节点;美国也是印度洋地区一支重要力量;在印度洋,中国面临着美印澳联合起来应对中国的可能性;本地区一些邻近重要航线和海峡的中等国家也具有一定的不确定性。非传统安全方面,对战略航道的威胁主要体现在海盗、恐怖主义袭击等。三是部分国家对中国的“一带一路”存在着疑虑、怀疑的心态。总体上,多数国家认为“一带一路”战略将携手沿线国家共同发展、稳定地区秩序、促进人文经贸交流,但也有部分国家将其视为“中国版马歇尔计划”,甚至歪曲为“新殖民主义”,这成为中国在印度洋地区顺利实施“一带一路”的不利因素[18]。

(三)中国在印度洋地区的战略目标及战略选择

虽然说随着印度洋战略地位的上升,该地区已经成为全球地缘政治竞争的一个新的角逐场。但是与其他国家控制印度洋的战略目标根本不同,中国印度洋的战略目标主要集中在经济领域,并试图通过海洋作为联系媒介,求得本地区的共同发展,建设命运共同体。

一是确保石油等战略资源的稳定供应。印度洋地区资源丰富,尤以能源资源最为重要。中国经济的发展离不开国际资源市场,尤其离不开印度洋地区丰富的石油以及其他战略资源。确保在印度洋地区战略资源的稳定供应,是中国在印度洋地区的战略目标之一。

二是维护印度洋地区战略通道的安全。保证了资源的稳定供应还不足以保证中国能够获得这些资源,因为这些资源到达中国需要经过漫长的运输,期间主要经过浩瀚的印度洋。中国在印度洋的航线存在着相当大的风险,故维护战略通道的安全被写入2015年《中国的军事战略》白皮书中。维护战略通道安全的海域,除了西太平洋地区外,另外一个重点海域即印度洋。

三是确保21世纪海上丝绸之路战略的顺利实施。印度洋地区对21世纪海上丝绸之路战略的顺利实施意义重大。印度洋把太平洋和大西洋联系起来,是两大洋之间的中间地带,也是21世纪海上丝绸之路的中间地带;同时,以中国西北为起点的丝绸之路经济带到达南亚、西亚中东地区时,与21世纪海上丝绸之路交汇于北印度洋沿岸地区。于是,印度洋地区既是中国实施21世纪海上丝绸之路的重点地区,它也对保证中国“一带一路”战略的实施起到了其他地区所无法替代的战略作用。

四是提供国际公共产品。由于印度洋沿岸地区的地缘政治特点,使得印度洋成为受到非传统安全威胁最为严重的地区之一,始终存在着较为严重的国际公共产品供给不足的问题。这主要体现在两个方面,一是国际安全保障体系与公海航行自由(奥尔森所说的三类国际公共产品之一*其他两类国际公共产品为稳定的国际金融货币体系、完善的国际自由贸易体制、国际宏观经济政策的协调与标准化的度量衡;国际经济援助体系。参见Mancur Olson, “Increasing the Incentives for International Cooperation”, International Organization, Vol. 25, No. 4, 1971, pp. 866-874.)受到较多威胁,二是人道主义救援力量匮乏。随着中国综合实力的增强,中国可以而且应当在力所能及的范围内在印度洋地区提供国际公共产品。中国海军在印度洋的护航行动、搜救马航MH370航班以及21世纪海上丝绸之路战略的实施,均可促进本地区国际公共产品的供给。

印度洋在中国海洋战略中地位逐渐上升,成为中国关注的重要海域。中国在印度洋的战略利益是众所周知的,中国不可能退出印度洋海洋秩序的构建。无论如何,中国是印度洋海洋秩序建构的参与者,而且是一个举足轻重的参与者。印度洋本身属于一个开放性的大洋,具有非常明显的外向型特征;印度洋是距离世界大国最远的大洋,外部力量对其影响较为有限,或者说是海权大国最后也最难以控制的大洋,在这些世界大国中,中国虽然不是印度洋沿岸国家,却是所有大国中距离印度洋最近的国家;进入21世纪以来,印度洋地区权力格局发生了微妙的变化,这些变化会减少传统的权力政治对中国印度洋战略的制约,使中国获得了进入印度洋的机会;南亚次大陆以及印度洋沿岸其他地区存在着几个实力接近并有利益分歧的国家(如巴基斯坦和印度,伊朗和沙特阿拉伯),且部分国家与中国关系友好。所有这些为中国印度洋的平衡战略创造了条件。中国要避免印度洋各方之间的“口水战”演变为事实上的军事冲突,使国际社会关注的印度洋问题政治化而非军事化的根本途径,是在印度洋建立新的战略平衡。中国通过加强与印度洋沿岸地区友好国家之间的战略关系,并保持在印度洋地区适度的力量存在,完全可以达到这一目标。只有各方在印度洋达成力量均势,印度洋才能保持和平与稳定,相关问题才能以合作共赢的方式解决,中国在印度洋的经济利益以及由此而产生的其他战略利益等重要利益才能够得以真正维护。

四、中国在北极地区的一般利益及战略选择

(一)北极地区的地缘环境

北极地区指北极圈(北纬66度34分)以北的地区,包括北冰洋海域、边缘陆地海岸带及岛屿、北极苔原以及最外侧的泰加林带,总面积约2100万平方公里;水域主要为北冰洋。其地缘环境不同于西太平洋和印度洋。

第一,北极地区终年寒冷。北极地区由于地处北半球的高纬度地区,气候的典型特征就是终年寒冷。虽然在夏季在靠近极圈附近,地表冰雪能够融解成沼泽,下面的土层却仍然冻结,成为终年不化的永冻土。正因为北极地区气候寒冷,交通不便,人烟稀少,导致人类对北极地区的认识十分有限,更不用说充分利用北极地区了。全球气候变暖导致北极地区冰雪融化以及科学技术的进步使这种情况发生了变化。

第二,北极地区有着十分丰富的战略资源。由美国地质调查局和丹麦及格陵兰地质调查局(Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS)科学家联合完成的研究报告认为,北极圈的未探明的油气资源占全世界未探明的、可获取的油气资源的22%[19]。除了丰富的石油和天然气外,北极地区还蕴藏着丰富的锡、锰、铁、金、镍、铅和钻石等重要的金属矿产,以及煤、磷酸盐、泥炭等资源。另外,北极地区的生物也相当丰富,有白熊、海象、海豹、鲸鱼、鲱鱼、鳕鱼等。北极地区冰雪的融化,使开发北冰洋海底的石油、天然气和其他矿物资源将成为可能。

第三,北极地区的战略通道价值日益显现。随着北极地区冰盖的逐渐融化,北冰洋上将出现新的航海通道。这就意味着,加拿大沿岸的“西北航道”(经过加拿大丘吉尔港口)和西伯利亚沿岸的“东北航道”(经过俄罗斯的摩尔曼斯克)将成为新的“大西洋——太平洋轴心航线”。北冰洋一旦通航,便可成为北美洲、北欧地区和东北亚国家之间最快捷的通道。北极通航也将加大巴拿马运河与苏伊士运河之间的竞争,迫使它们降低运河收费,马六甲海峡也将不再垄断国际通运[20]。而且,这些航道将避开那些动荡地区,安全性也会大大增加。新航道的出现不仅影响北极地区经济资源的开发,具有很大的军事战略意义,也会对世界贸易产生重大影响。

第四,北极地区军事战略意义重大。目前,世界主要国家均位于北半球的亚洲、欧洲和北美洲,北极地区是连接这三大洲的空中和水上捷径。北极地区厚厚的冰层为战略核潜艇提供了较好的隐蔽场所,且发射后的战略导弹飞行时间较短,因而这里成为地球上最为理想的水下弹道导弹发射阵地,从而大大提高战略核威慑的有效性。近年来,北极地区近岸国家纷纷加强自己在北极地区的军事力量存在,如成立北极部队、建立军事基地、举行军事演习等等,为北极地区未来的争夺做好准备。

第五,北极地区已经成为世界地缘政治争夺的新焦点。北极地区被称为下一个地缘政治枢纽[21]。2010年后,俄罗斯、美国、加拿大、欧盟等国纷纷出台新的北极战略,把对北极的区域开发上升到国家战略,采取各种手段,在北极地区划分势力范围。除北极地区沿岸国家外,一些非北极地区的国家也纷纷加入对北极地区的争夺之中,如日本、韩国、新加坡、印度等。中国的北极政策也得到了很多学者的关注。

(二)中国在北极地区的利益及面临的不利因素

在西太平洋地区、印度洋及北极地区这三大海域中,虽然说北极地区的重要性不如前两者,所呈现出来的利益有的是与中国直接相关的现实的国家利益,有的并不马上或者直接同中国的现状直接相关,但它也关系到中国日益广泛的潜在的国家利益。中国参与北极事务面临着很多不利因素,因此,本地区在中国海洋战略中是位于第三层次的海洋空间,属于一般的国家利益,是国家战略资源最后考虑的海域。

第一,中国在北极地区的现实的国家利益。这类利益包括两类。一是中国参与北极治理的合法权利。中国虽然不是环北极国家,在北极地区没有领土和管辖海域,但中国作为《联合国海洋法公约》和《斯匹次卑尔根群岛条约》(The Spitsbergen Treaty)*旧称《斯瓦尔巴德条约》(The Svalbard Ttreaty),中国政府于1925年签署。等重要国际条约的缔约国,这些条约以及中国作为国际北极科学委员会的成员国赋予中国在北极地区承担相应国际义务的同时,也享有多方面的合法权益。二是中国在北极地区的科学考察利益。北极地区地理位置独特,气候较为极端,在其漫长的历史中受人类活动干预较少,对全球气候变化十分敏感,“我们可以通过北极地区的科学研究来揭开地球气候与环境从古至今的发展变化规律”[22]。

第二,中国在北极地区潜在的经济利益。如果北冰洋航线能够顺利开通,中国将会增加2条更为便捷的达到西欧和北美的航线。研究表明,利用东北航线,中国沿海诸港中上海以北港口到欧洲西部、北海、波罗的海等港口具有航程短25%—55%的优势;利用西北航线,以美国佛罗里达半岛南部的迈阿密为分界线,到美国东部沿岸港口具有航程短20%左右的优势[23]。不仅如此,这些航线远离了那些动荡不安的地区,且运载量大,从而提高中国海上运输的安全性和可靠性。除此之外,在地理上比非洲和中东更接近中国、资源有十分丰富的北极地区,无论从运输的便捷性、可靠性上来说,还是从中国开辟能源和资源贸易新格局来说,均具有重要的价值。

目前,虽然中国参与北极事务态度比较积极,但也面临着一些不利因素。这些因素有自身的,也有其他国家的误解。就前者来说,北极地区与中国不相邻,自然条件恶劣,在中国海洋战略中所起作用不大,中国对北极地区人力、物力、财力等投入不足,只是近年来才有所重视。中国缺乏对北极的系统研究和了解,对北极地区的人文、地理、气候、资源、生物、洋流、海冰等认识不足,对北极地区相关国家的北极政策和战略也缺乏系统的研究,自身也还没有较为完整的具有前瞻性的系统的规划,对北极事务现有治理机制的参与程度也比较低。这不利于中国在北极地区发出自己的声音,限制了中国对北极地区合法权益的争取以及北极治理参与的程度和效果。在国际上,随着中国对北极事务的参与,有部分国家对中国的北极政策抱有疑虑的心理;北极地区的主要治理机构北极理事会,特别是2014年9月成立的北极经济理事会近年来表现出明显的利己主义倾向,对北极之外的国家参与北极事务设立种种制度上的障碍。客观上来说,即使北极航线如期贯通,中国在北极的航线也改变不了受制于人的局面,而且是受制于一些大国,尤其是直接受制于美俄两国,其所面临的风险在某种程度上甚至超过了中国沿海和印度洋地区的战略通道——这些地区的战略通道或者距离中国大陆很近,或者远离世界大国。所有这些,均不利于中国参与北极事务。

(三)中国在北极地区的战略目标及战略选择

中国的北极战略是中国海洋战略的有机组成部分,并以服务于中国建设海洋强国为逻辑起点。鉴于目前中国在北极地区的现实利益大多与中国参与北极地区的话语权相关,中国在北极地区未来的经济利益则存在着诸多不确定性,因此,中国在北极地区的战略目标,从内容上来说可以集中到两个方面,即现实的目标主要是扩大自己在北极事务中的影响力,并为未来确保中国在北极经济合作中实现互利共赢做准备。

中国在北极地区的现实目标是,增加在北极地区的现实存在感,积极参与北极事务,提高对北极事务的发言权,塑造出北极地区治理的大国形象。中国可以通过对北极事务的积极参与,扩大参与北极事务的立足点和支撑点,不断发展与环北极国家之间的关系,提升在北极地区的地位和现实影响力,对北极事务享有一定的话语权。长远来看,北极地区优越的地理位置和丰富的战略资源可以作为中国贸易通道多元化、贸易对象多元化潜在的候选对象,确保中国未来同北极相关国家经济合作中实现互利共赢,为中国的发展增加再保险。

2015年10月16日,在冰岛首都雷克雅未克(Reykjavík)举行的第三届北极圈论坛大会开幕式上,中国外交部长王毅发表视频致辞,提出中国参与北极事务秉持尊重、合作和共赢的三大政策理念。尊重是中国参与北极事务的重要基础。合作是中国参与北极事务的根本途径。共赢是中国参与北极事务的最终目标[24]。因此,建设性地积极参与战略是中国北极战略的最佳选择。首先,考虑到北极事务的全球性影响,中国参与北极事务都是公开透明的,其合法性不仅应该得到国际社会的充分理解,更应该得到环北极国家的充分尊重,任何有关北极事务的重大决策,均需充分考虑到中国的建议和意见而不能把中国排除在外;其次,中国愿意同环北极国家、近北极国家以及各种层次的国际组织在平等的基础上通过相互沟通密切合作参与北极事务;再次,中国在参与北极事务的过程中,将会以更加主动的姿态加大投入,对北极地区进行科学的系统的研究,坚持遵守适用于北极地区的现有的合理的规则,同时以负责任的态度为北极地区规则的完善与制定建言献策,逐步增加涉足北极各方对中国的接受度和依赖;最后,中国参与北极事务,通过制度设计和科学研究结合,提升为北极地区提供公共产品的能力,实质性的拓展北极事务,既给本国人民带来福祉,有利于中国自身的发展,也充分考虑到北极地区和世界的需求;既考虑到当前的利益,也十分关注长远的发展。唯有如此,中国在北极事务的道路上才能越走越远。

四、结语

21世纪前半期,是中国实施建设海洋强国战略的关键时期。全球海洋虽然是一个连续的统一的整体,但由于地理位置的不同各海域同样存在着非常明显的差异。因此,在中国的海洋战略中,同时运用整体性和层次性视野的角度看问题十分重要。整体性来源于地缘政治研究的基本要求,来源于世界政治地图的整体性,来源于全球海洋的连续性和整体性,来源于战略思维的内在特点;层次性受制于地理空间和国家利益的层次性,也与国家战略资源的稀缺性密切相关。以此为基本出发点,中国海洋战略整体上必须包含有西太平洋地区、印度洋以及北极地区,它们都是中国建设海洋强国需要关注的海域;但它们因为地理距离的远近以及重要程度的不同而在中国的海洋战略中存在着明显的层次性(见表7)。

表7 中国海洋战略的层次性

在中国的海洋战略中,合作共赢的海洋理念贯穿始终,也是把中国西太平洋地区、印度洋和北极地区联系起来的一条红线。在与建设海洋强国密切相关的世界海域中,对中国海洋权益和海外利益直接相关的就是西太平洋和印度洋。可以说,中国的这两大洋战略的顺利落实,是中国成为海洋强国的关键。为此,中国需要在西太平洋地区以更加主动的姿态,积极布局,塑造有利于己的战略态势,掌握战略主动权,以维护核心利益;在印度洋用心经营,塑造并保持战略均势,维护重要利益;同时把北极地区作为中国的一般利益区纳入中国的海洋战略之中,作为中国海洋战略一个不可分割的有机组成部分。中国在实施海洋强国战略的时候,必须放眼于全球,努力建设“一带一路”,重视并处理好不同海域的战略利益关系,注重目标、手段与资源之间的平衡。

[1] 郑冬子, 郑慧子. 区域的观念——关于地理学的空间原理及其科学哲学思考[M]. 天津:天津人民出版社, 1997:112.

[2] 王恩涌, 王正毅, 楼耀亮等. 政治地理学——时空中的政治格局[M]. 北京:高等教育出版社, 1998: 3.

[3] 陆俊元. 地缘政治的本质与规律[M]. 北京:时事出版社, 2005: 76.

[4] Nuechterlein E D. The concept of “national interest” [J]. Orbis, 1979(1):73-92.

[5] The United States Commission on National Security/21st Century. Seeking a national strategy: A concert for preserving security and promoting freedom [J]. Journal of Government Information, 2000, 27(4): 513-515.

[6] 马 平. 国家利益与军事安全[J].中国军事科学, 2005(6): 62-66.

[7] 韩旭东. 慎用“国家核心利益”[J]. 瞭望, 2010(30): 20-22.

[8] 朱 锋. 南海问题要慎用“核心利益”[OL]. 新华网, http://news.xinhuanet.com/herald/2011-01/10/c_13683711.htm, 2011-01-10/2016-05-05.

[9] 戴秉国. 坚持走和平发展道路[N]. 人民日报, 2010-12-13(08).

[10] 国务院新闻办公室. 中国的和平发展[N]. 人民日报, 2011-09-07(14-15).

[11] Sprout H H, Sprout S T. The ecological perspective on human affairs with special reference to international relations [M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965: 11.

[12] 侯若石. 战略选择与资源配置[M]. 北京:时事出版社, 1990: 3.

[13] 中华人民共和国第十届全国人民代表大会第三次会议. 反分裂国家法[OL], 新华网, http://news.xinhuanet.com/newscenter/2005-03/14/content_2694168.htm, 2005-03-14/2016-05-12.

[14] 1992年2月25日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议. 中华人民共和国领海及毗连区法[OL], 中国人大网, http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-09/12/content_31172.htm, 2005-09-12/2016-05-13.

[15] 汪 戎, 万广华. 印度洋地区发展报告(2013)[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2013: 2.

[16] 潘尼迦. 印度和印度洋——略论海权对印度的历史影响[M]. 得陇, 望蜀译,北京:世界知识出版社,1965: 69-78.

[17] Erickson A S, Strange A M. China’s blue soft power: Antipiracy, engagement, and image enhancement [J]. Naval War College Review, 2015(1): 71-91.

[18] 孙敬鑫. “一带一路”建设面临的国际舆论环境[J]. 当代世界, 2015(4): 18-20.

[19] Gautier D L, Bird K J, Charpentier R R, et al. Assessment of undiscovered oil and gas in the Arctic [J]. Science, 29 May 2009: 1175-1179.

[20] Borgerson S G. Arctic meltdown: The economic and security implications of global warming [J]. Foreign Affairs, 2008(2): 68-70.

[21] Antrim C. The next geographical pivot: The Russian Arctic in the twenty-first century [J]. Naval War College Review, 2010(3): 15-37.

[22] 陆俊元. 北极地缘政治与中国应对[M]. 北京:时事出版社, 2010: 59.

[23] 张 侠, 屠景芳, 郭培清, 等. 北极航线的海运经济潜力评估及其对我国经济发展的战略意义[J]. 中国软科学, 2009(增刊(下)): 86-93.

[24] 王毅部长在第三届北极圈论坛大会开幕式上的视频致辞[OL]. 中华人民共和国外交部网站, http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/zyjh_673099/t1306854.shtml, 2015-10-17/2016-05-15.

(本文责编:辛 城)

An Analysis on the Hierarchy of China’s Maritime Strategy

LIU Xin-hua

(DepartmentofPoliticalScience,ZhongnanUniversityofEconomicsandLaw,Wuhan, 430073,China)

The paper analyzes the geographic space distributing pattern of China’s maritime interests based on the hierarchy of geographic space, national interests and importance of strategy. The importance of western Pacific region, Indian Ocean region and Arctic region gradually declines in China’s maritime strategy, presenting a clear hierarchy with the increase of geographical distance, taking China as the center. Due to its relating to the core interests of China, China’s maritime strategy should give priority to the western Pacific region and implement a dominant strategy in the region. China should struggle for power balance in the Indian Ocean region due to its relating China’s important interests, and take a constructively active part in the construction of the Arctic region order due to its relating to China’s just interests.

China; maritime strategy; hierarchy; the western Pacific region; Indian Ocean; Arctic region

2016-12-07

2017-05-12

国家社科基金项目“我国太平洋、印度洋战略研究”(14BGJ053);上海政法学院创新性学术团队支持计划资助。

刘新华(1970-),湖北孝感人,中南财经政法大学政治学系教授,博士,研究方向:中国海权、海洋战略与海洋安全。

D820

A

1002-9753(2017)06-0001-13