玉其塔什 中国最西部的高山牧场

2017-06-26郝沛

2004年前后,我大部分的拍摄时光都忙于追逐新疆的矿产资源和典型的地质景观。当时,有人向我极力推荐乌恰县西北角的玉其塔什。推荐的理由是:在碧绿如毯的草原上有三个巨大突兀的红色石头格外醒目,玉其塔什地名本身也是柯尔克孜语“三个石头”的意思。这种奇景无疑对一个常年拍摄地质现象的摄影人来说,有着无以伦比的吸引力。

是年7月中旬,日夜兼程,行程1500千米驻足在玉其塔什草原南边的伊尔克什坦口岸,到今天我也没弄清楚当时目的地是玉其塔什,为何径直去了伊尔克什坦口岸,简直就是南辕北辙。口岸上的一位公安边防武警首长审核了我的边防通行证后,非常客气地对我说:“今年玉其塔什草原闹鼠疫,谢绝外人进入,大部分牧民都已撤出,你现在去草原也拍不上什么。”看来,是让我返回的意思。“我是想拍草原上的三个大石头。”怀着迫切的心情向这位首长再三请求,他笑着对我说:“谁给你说的有三个大石头?我常去草原上巡视,从来都没见过你说的三个大石头。”

当时我尴尬的不知怎样回答,“玉其塔什”难道是一个美丽的谎言么?

自那以后,玉其塔什三个神秘的大石头一直成为我挥之不去的拍摄内容。多少年来,也不知有多少回,为能前往玉其塔什草原而失之交臂。

2013年7月初,阿图什酷暑难耐,四下打听,找到克孜勒苏柯尔克孜公安边防支队,目的是为我的边防通行证上加盖公章和通往乌鲁克恰提(老乌恰)边防哨卡的名目,这是前往玉其塔什草原的必经哨卡。只要出具身份证、单位介绍信和身份证复印件,没几分钟就办妥。

午饭都没来得及吃,就进入212国道由南向西,沿着恰克马克河逆水而上,朝乌恰县方向行驶,随着海拔高度的升高,车外,高原上的微风飘逸着凉爽的惬意。行驶60千米,钻进右手边一侧的小树林,林间溪流潺潺,支起灶具,烹炒了西红柿炒鸡蛋,煮了半把挂面,一盘拌面下肚,痛快地解决早已饥饿的肚子,铺开防潮垫,躺下扯会小呼,犹如神仙般的日子。一阵低沉浑厚的牛叫声把我从恬静的睡梦中惊醒,只见离我不到10米处一头黑色的大牤牛盯着我这位躺在地下的不速之客。收拾好灶具、行装,继续沿着212国道向西行驶。公路两旁切割陡峭的第三系红色岩体彰显着这里独特的地质景观。岩体断面裸露着红、白、褐色彩各异的岩层形成锯齿状的节理构造,仿佛一幅画师神笔之下的抽象画卷。再往前走,就是备受数亿万年风雨雕琢的岩体残骸,形似飞禽走兽,大自然鬼斧神工的魔力造化成一处处“魔鬼城”的雅丹景观。我驾驶着汽车穿梭在绵延起伏红色岩层的景观大道,又行驶40千米,走进被红色岩体怀抱的乌恰县。

乌恰县,位于新疆维吾尔自治区西部,距喀什公路里程100千米,距玉其塔什草原160千米。乌恰,是柯尔克孜语“乌鲁克恰提”的简称,意为大山沟岔口。因克孜勒河谷在该地分岔成三道沟而得名。克孜勒苏在突厥语中意为“红色的河”,1985年8月23日乌恰县发生7.4级强烈地震,县城被毁。后改迁在博鲁什地方重建新城。

在县城农贸集市购买了新鲜羊肉及备用十天的蔬菜,急匆匆转入309国道,整条线路都在修建高速公路,309国道早已失去原来的面貌,大坑小坑连续不断,一会儿走便道,一会儿又绕行山谷,留下一路烟尘,从乌恰到乌鲁克恰提只有100千米的里程,却颠簸五小时后才抵达乌鲁克恰提边防哨卡。停车接受边防公安检查,验明身份后,一位柯尔克孜族公安民警对我说:“建议你不要去了,因为那里还有解放军哨卡,没有上级的命令和介绍信是不能通过的。”怎么又是这样的回答,看来,真的无缘玉其塔什草原吗?将信将疑,还是带着试试看的想法通过边防哨卡,随后在卓尤勒汗苏河畔的一条牧道上逆水向北行驶。看了一下戴在手腕上的户外手表,时间已是下午六点。天空乌云密布,车内温度计上显示户外气温已降至零上10度,这和八小时前,置身阿图什市零上30多度有着天壤之别。不一会儿,绵绵细雨飘下的水珠洒落在前挡风玻璃上,时不时要开启刮雨器驱赶着玻璃上的水迹。雾霭笼罩着河谷一侧连绵起伏的山峦,只要路遇过往的汽车我总是先停下车来,站在细雨中,举手挡车,询问玉其塔什的方向,初来乍到,生怕走错了路。行驶不到10千米,进入峡谷地带,牧道一侧是深不可测的河谷,另一侧是陡峭的崖壁,路面上布满大小不均的碎石块。更让我惊悸的是,崖壁上方被雨水剥落松动的石块随着倾泻而下的雨水时不时掉在路面上。我小心翼翼硬着头皮继续驾车前行,不愿看到的场景还是出现在车前,路面中央出现一米高左右滑落坍塌的石块泥土堆。我赶紧把车停在靠河谷一侧的路沿上,尽可能避免峭壁上滚下的砾石。下车走到土堆处,好在塌方量不大,取下车里的军用铁锨一边拨弄摊平,一边抬头观察岩壁上的险情,生怕再掉下来的石块砸着身体,随后钻进车里行驶到离坍塌处只有十米的地方停下,下车嚎叫几嗓子,又捡起石块砸向岩壁,确信没有任何塌方的迹象,便加足油门冲了过去。在崎岖碎石路面上又颠簸两小时,总算顺利穿越了这段路程,前方视野中渐渐显现着高原上的草原场景,溪流两侧,零星白色的毡房散发着隐隐的炊烟。翻过几道山丘,一片整洁的建筑布局在山前的洪积扇开阔地带,大院门口有三位穿着棉军大衣、头戴棉军帽的解放军哨兵,严阵伫立在门卫岗亭。原来这就是解放军某团边防连的所在地,依然穿着短袖T恤的我這才感到气温已经很低,车内温度表上显示:户外温度只有零上2度。赶紧从包里掏出户外冲锋衣穿在身上,手持边防通行证和身份证及介绍信递给哨兵,两位哨兵接过证件仔细看了片刻对我说:“你等会,我们要向连长汇报。”我怀着忐忑不安的心情等待着能否通过的消息。站在细雨中,心里一直在犯嘀咕,如果真的不让过去,那可就惨了,往返行程近4500千米,光油费和过路费就得6000元,而且耗费这么多天的时间,无功而返。“喂,我们连长叫你进去呢。”哨兵对着站在警戒线外的我大声说,听到这番话,我的兴奋感一下子涌上心头,走进连队大楼前厅,一位中等身材,圆形黝黑的脸庞上一对炯炯有神闪着亮光的眼睛,操着山东口音,身穿解放军迷彩服的小伙子迎面握手相迎,一再说:“欢迎,欢迎,你辛苦了!”没想到,他就是这个边防连的南连长,了解我到玉其塔什来意后,便说:“你打算住在哪里?有熟悉的牧民么?”我摇过头后对南连长说:“我车上带的有帐篷。”“这么冷的天气住在露天会感冒的,这里海拔高,得了感冒可不是件好事,你就先住在连里的招待所吧。”我们邂逅在高原牧场,萍水相逢,这也是缘分。南连长又安排炊事班给我煮了一碗热腾腾的汤面条,我打心眼里感激这些驻守在高原深处的解放军同志。不一会儿,南连长领着一位个头不高的小战士走进我住的房间,给我介绍:“这是我们连里的摄影宣传干事小吴,明早让他给你引路,顺便也可以和你学习一些摄影知识。”小吴打开笔记本电脑,向我演示他近几年在玉其塔什拍摄的风光、民俗风情,连队在边境巡逻的图片,从小吴拍摄的图片中我对玉其塔什地形地貌、牧民生存环境,有了初步的了解。忽然间,我又想起玉其塔什草原上的那三个神秘莫测的巨石,向站在身后的南连长询问,南连长笑着说:“老乡们说法不一,有的说是三座雪峰。”又指指电脑屏幕,小吴拍的一幅单斜地貌顶端风蚀岩体犹如一个皇冠的图片说:“玉其塔什草原上有九个底部毗连、一字排开的皇冠山体,有的老乡说就是根据这九个皇冠山体得名于玉其塔什。”看来,文章前面所提到的玉其塔什草原上有三个巨大突兀的红色石头真的不复存在?看完小吴拍摄玉其塔什草原的所有图片,我确信,不论是从自然环境到民俗风情而言,这里的摄影资源远远超出了那三个石头的价值。

窗外已是漆黑一片,小雨依然淅淅沥沥下个不停。连续几日驾车行驶,身体疲惫不堪,刚想钻进被窝的瞬间,又想起在乌恰县购买的新鲜羊肉还放在车里塑料袋中,赶紧穿好衣服,从车里取出羊肉挂在车旁的树枝上。

翌晨7点,我和小吴驶出营房,边防连队距玉其塔什草原只有7千米,东边的天际略有泛红,整个草原还处在昏暗的寂静中,车外能见度很低,根据小吴指示的方向,借助车灯照明,沿着一条山涧旁的牧道逆水向西北方向行驶,行驶不到3千米离开河道,向山上攀行,小吴说:“玉其塔什草原中有四处牧民居住较为集中的地方,几乎都是柯尔克孜族人。”

“柯尔克孜”是突厥语,含义有多种解释。一说是四十的复数,可解释为“四十(百户)”,也就是四十个部落;也有“柯尔克”是四十,“克孜”是“姑娘”一说,“柯尔克孜”就是四十个姑娘;还有一说是“山里的游牧人”。

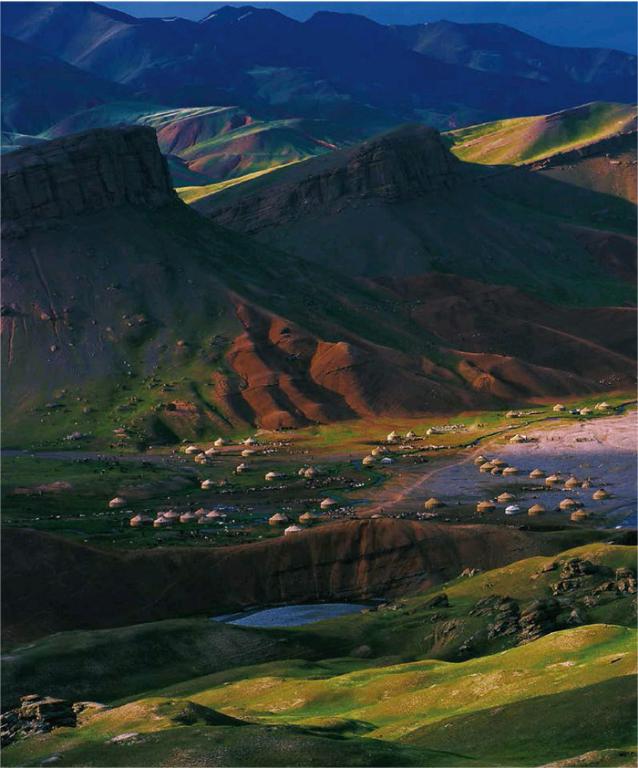

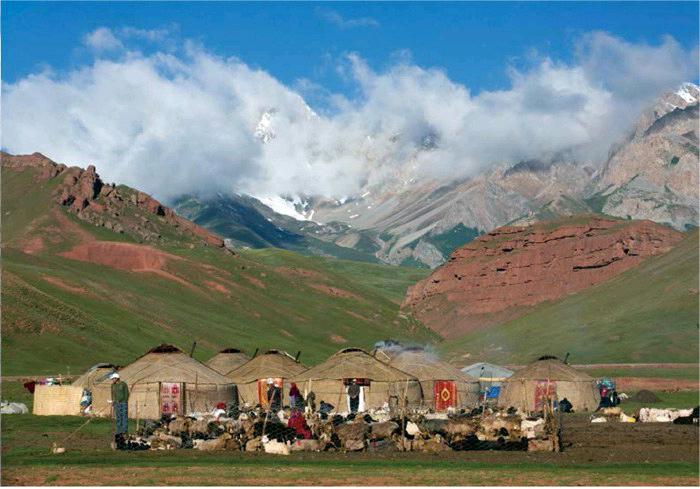

顺着盘山道继续向上行驶,天色大亮,7月的玉其塔什草原已被昨夜的一场小雪披上了银装。忽然发现,车身左边一块山间盆地中有几十顶白色的毡房徐徐冒着青色的炊烟,毡房四周,到处是游动的牲畜,银色的地面融化过后,显现着一个个绽放着绿色生机的圆形图案,聚集的毡房群体背依在褐红色陡峭的崖壁下,崖壁上方是忽隐忽现的雪山,这是我多年在高山草原上从未遇见过的人与自然共处的高原景色。选择~处视野开阔、相对较为平缓的坡面下车,一阵冷风吹来,身体直打寒战,呼吸中散发着冷凝的白雾,似乎感觉又临近冬日的脚步。支起相机,一直拍到羊群、牛群离开毡房,炊烟停止。气温回升,草原上已失去银装素裹的魅力,带着“首战告捷”愉悦的心情又驻足在玉其塔什草原最北头的牧民聚集地,还未下车,顷刻间,片状的雪花飞泻而下,雪越下越大,雾气瞬间笼罩着毡房,手提相机面对雪天里正在搭建毡房、走亲的牧民不停地按动着快门。飞雪一直持续足有20分钟,回到车里,回放着一帧帧雪中拍摄的图片,激动之余,颇感酣畅淋漓,老天爷真是给了好大的面子,眷顾我这位远道而来的摄影人。小吴见我激动地样子说:“我们这里经常下雪。”话音未落,天空中的阴云开始快速游动,几位柯尔克孜族小伙子凑到车前向我问这问那,并热情地邀请我去他们的毡房吃饭,这时又过来一位中年柯尔克孜族男子,据自己介绍,他叫艾沙,是乡里派来的蹲点干部,他得知我到此拍摄的意图后,向我述说着玉其塔什一些基本的情况,这里平均海拔在3000米以上,一般草高15厘米左右,草质良好,产量高,覆盖度达80%,大概有10万头牲畜,5000名左右的牧民,是新疆西部海拔最高、面积最大的高山牧场。

阴云密布的天空瞬间变为湛蓝的天色,衬托着随风飘逸洁白的云朵,把争帼“露脸”的太阳遮来遮去,将绵延起伏、一望无际的草原普照的光怪陆离。三面耸立的雪峰经昨夜又重新顶戴“雪帽”,更加雄伟清晰。受过雨水洗刷的大地绿草茵茵,苍翠欲滴。经雨水侵蚀的红褐色岩体色彩绚丽,张扬着夸张的色彩。一望无际的草原洒落着片片羊群,好一派高山牧场宜^的景象。

我又想起那三个石头,向艾沙询问玉其塔什名字的来历,艾沙指指远方三个方向高耸入云的雪峰说:“当地的很多牧民都认为是这三座雪峰代表着玉其塔什。”又指向右边在一条地质构造带上的那九个似如“皇冠”的山体说:“也有牧民认为这九座皇冠山就是玉其塔什。”看来,艾沙和南连长的说法一致。

在小吴的引领下,我对玉其塔什草原的自然环境和四处相对集中的牧民居住区有了感性上的认识。

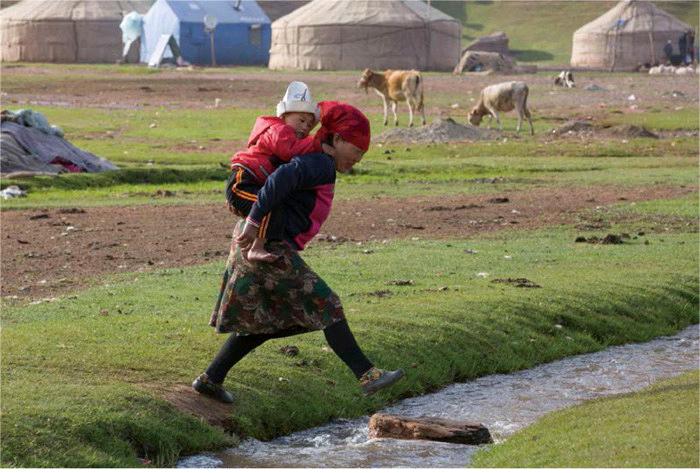

这里的牧民祖祖辈辈选择山问盆地,沿用着群居的方式,每个牧业点至少有50顶以上的毡房聚集,每戶人家都有各自的围栏存放牲畜,~般是五月中旬陆续转场来到这里,在九月初,开始下撤,因十月天气变冷,雪域封山。他们在玉其塔什草原落脚的近三个月里,放牧、采剪羊毛、兜售牛奶、制作奶酪、捻线制毡,最后把部分的牲畜卖出,是各家牧民必做的事宜,也成为每家在一年里,经济收入来源最重要的时段。

每户家庭都有各自的分工,男主人主要负责放牧,采剪羊毛,擀毡。妇人起早挤羊奶、捻制羊毛线、织毯、做饭、料理家务。登高远眺,每天在迎来晨曦、送走暮色的同一时间,所有的毡房齐升炊烟袅袅,牲畜鸣叫;早晨,每家的羊群在牧羊人口哨的驱赶下走向各自划分好的草场;下午,在太阳将要落山前,回到各家的牲畜围栏,牧草归来的羊群叫声一片,回荡在草原山谷……我领略着高山牧场热闹的场景和丰富多样的人文风俗,这一幕幕难得的画面,赋予着摄影人采撷不尽的资源。拍摄牧羊归来场景刚结束,天色接近傍晚,走过来一位年纪较大,名叫西里甫的柯尔克孜族老人,汉语说的非常流利,我问他玉其塔什的三个石头在哪里?他诙谐地说:“很早以前,离连队不远的地方有三个石头,让人搬走了。”我回答说,哪个地方有好多石头。他强调说:“那三个石头和别的石头不一样嘛。”看来又是一种说法。

起初,计划在这里拍上两天便可,最终拍了八天还不过瘾。住在兵营,早出晚归,穿梭在草原上几个齐聚的牧业居住区,几天拍摄下来,许多牧民老乡都已和我相熟,柯尔克孜族牧民非常好客,他们见我到来,总是笑着说:“亚克西吗!”(柯尔克孜族语问好的意思),还有几位牧民邀请我去他家喝马奶子。中午太阳高照,肚子饿了,就把汽车开到离牧民居住区较远的位置,在溪流上游选择一处较为安静的地方,支起灶具,用高压锅蒸米饭,羊肉炒白菜。饭后躺在防潮垫上,在潺潺溪流旁和小鸟啼鸣声的伴随下睡上一觉,那才美呢!记得第四天中午,刚睡着不久,一阵急促的蹄声把我从睡梦中惊醒,起身环视,只见一侧的山坡上几匹枣红色的骏马奔跑而过,吓了我一身的冷汗,惊醒难眠,又见离我不足50米的地方几位牧民把羊赶到河边,抱起绵羊扔进河里,溅起的水花足有一米多高,两位小孩手持棍棒在溪流对岸围堵上岸的羊只,我提着照相机赶过去拍了数张后,才得知,牧民把羊扔进河里的举动除了给羊洗澡外,还可冲刷掉羊毛中的寄生虫。我为没费半点工夫就捕捉到一个很好的画面而暗自高兴,应该感激惊醒睡意的那几匹骏马了。

八天拍摄的时光瞬时而过,虽然,近十年间,留在脑海中的那三个石头自始至终未见踪影,但玉其塔什草原特有的高原风光、热情好客的柯尔克孜人游牧生活及浓郁的高山草原风俗文化,都给我留下难忘的记忆。

作者简介

郝沛,《中国国家地理》杂志签约摄影师、国家文化艺术基金专家委员会成员、中国摄影家协会生态摄影专业委员会委员、新疆摄影家协会副主席、新疆维吾尔自治区文史研究馆馆员、新疆维吾尔自治区第七届文代会委员。