中国城市群府际合作治理困境与对策*

——基于元治理的视角

2017-06-22吕丽娜赵小燕

吕丽娜,赵小燕

(湖北经济学院 财政与公共管理学院,湖北 武汉 430205)

中国城市群府际合作治理困境与对策*

——基于元治理的视角

吕丽娜,赵小燕

(湖北经济学院 财政与公共管理学院,湖北 武汉 430205)

我国城市群府际合作治理面临诸多现实困境,传统科层治理、市场治理和网络治理模式无法有效应对。府际合作元治理是基于垂直等级制结构和水平自组织网络间的相互作用而发展出的一种新治理模式,它有效回应了我国城市群治理的困境。应当通过组织结构、运行机制和制度保障等方面的设计,构建府际合作元治理模式。

府际合作;元治理;区域治理

一、中国城市群府际合作的现实与理论困境

(一)中国城市群府际合作的现实困境

我国城市群的府际合作始于20世纪80年代,至今仍存在一些深层次问题亟待解决,主要包括以下几个方面:

1.城市群合作组织权威性不足。国内城市群合作组织大都采用松散的形式,如长三角城市群“主要领导座谈会”、珠三角城市群“9+2最高行政首长联席会议”、长江中游城市群“省会城市会商会”等,这类合作组织由地方领导人倡议发起,以定期或不定期会议开展工作,既没有固定职权和独立人员编制,也没有完整的议事决策规则,仅为合作提供沟通与磋商的平台。由于这种合作形式缺乏一定的权威性和约束力[1],致使合作更多停留在理念层面,难以落实。以产业和基础设施一体化为例,长三角25个地级市中,有16个城市提出要建“金融中心”[2];京津冀地区5大港口均选择了高效益综合性港口的发展方向[3],城市功能定位的重复雷同,表明一体化议题仍未取得实质性进展。

2.城市群合作治理缺乏充裕的基金支持。当前国内城市群除长三角以外,都未设立专门的合作与发展基金,区域协商会议由各地轮流举办,具体合作项目资金也由各地自行筹集。该筹资方式主要存在以下问题:一是正外部性公共产品筹资困难,推进缓慢,如珠三角地区2001立项建设的“珠江大桥放射线接广佛新干线”项目至今未完工;[4]二是资金来源单一,规模有限,如国内已设立的首个“长三角合作与发展共同促进基金”,由三省一市各出资1 000万元设立,仅用于支持跨区域重大课题的研究,与促进区域一体化发展事项的目标相去甚远。

3.城市群内部发展不平衡。城市群内各个地方由于行政级别和经济发展水平存在差异,从合作中分享的收益各不相同,这加剧了区域内发展失衡。我国京津冀城市群的“环京津贫困带”现象就是典型体现。2015年,北京、天津和河北人均地区生产总值分别为106 284元、106 908元和40 367元,北京市居民人均可支配年收入为48 458元,是紧邻北京的张家口和承德市的3.07倍和3.42倍。成本与收益的不对称必将影响经济落后地区的合作热情,而这也使得发达地区已经形成的高层次产业因为得不到坚实的腹地支撑而出现产业链中断,从而进一步影响了城市群的可持续发展。

4.城市群治理中市场和社会主体参与不足。国内城市群合作尽管已呈现出企业、科研单位和行业组织共同参与的新态势,但在核心政策制订上,地方政府以外的市场和社会主体参与仍然较少,且非政府主体关注议题较为分散,难以有效影响区域政策过程。这种地方政府主导型合作,一旦牵涉到地方核心的经济和政治利益,便会踟蹰不前,同时也容易造成对市场的过度干预,形成“行政区经济”。

The bedroom was well guarded by a paper “Door God”,and the glass was screened by painted material…〔4〕32

5.区域利益与国家整体利益的冲突。由地方政府主导的合作充分照顾了城市群内各方的实际利益,体现了区域利益最大化的原则,然而将之置于更大范围的区域系统或整个国家中加以考虑时,则可能出现局部利益与整体利益间的冲突。如长江流域沿线分布了三大国家级城市群,各城市群内的地方政府为了追求GDP快速增长可能形成过度开发资源和发展工业的区域共识,与国家加大长江经济带生态环境保护的总体要求相背离。据统计,整个长江流域,年排放量10万吨以上的排污口达6000多个,全流域废污水排放量338.8亿吨[5]。

(二)中国城市群府际合作治理的理论困境

目前国内学术界提出的城市群府际合作治理模式主要有科层制、市场化和网络化治理三种,这些模式在上述现实问题面前均显得心余力绌。

以集权为特征的科层制模式主张由凌驾于城市群地方政府之上的机构直接发号施令,推动区域合作。尽管该模式具有权威性[6]、公正性[7]、治理外部效应有效性[8]和社会成本低[9]等优势,但上述优势的发挥有一定前提条件,即上级政府拥有完全信息和完全理性。由于受组织规模和信息收集能力等因素限制,很可能出现组织失灵[10]116。该模式除了在乌昌地区这类小规模区域合作中效果显著外,在大规模城市群治理中鲜有成功的案例。此外,该模式由于未能照顾好地方的实际利益需求,也常常面临“上有政策、下有对策”的尴尬局面。

以利益为核心的市场化模式倡导地方政府在平等自愿基础上通过谈判或交易方式化解矛盾,协调城市群发展。由于该模式充分调动了地方的自主性和创造性,20世纪90年代后在我国得到了广泛的运用。但依据古典经济学理论,市场协调模式成功的先决条件是完全竞争,而地方和区域性公共物品的供给却带有垄断性,这决定了市场化模式的运作空间极为有限。此外,这种以利益为核心的模式在涉及地方重大利益冲突、产权划分不明晰、交易主体数量过多和存在明显负外部性时显得束手无策[10]100,往往形成“议而不决,决而不行”的局面。

以各种公私利益相关者参与为特征的网络治理模式提倡建立一种包括政府、私人和第三部门在内的自愿性合作治理过程。网络治理不仅缓解了单一政府的有限理性问题,而且通过网络成员间持续多向度的信息沟通降低了信息不对称风险和增强了决策认同感[10]128-132。但网络治理也并非无所不能,它无法摆脱网络利益对整体利益、可控制对灵活性、开放对封闭、合作对竞争、责任对效率等冲突[11]。更为严峻的现实问题是:网络协调需通过团结、利他、忠诚、互惠和信任来实现[12],而我国目前恰恰缺乏公民参与和信任互惠等社会资本。

上述现实和理论困境呼唤新的治理模式,未来城市群治理将不再依赖单一的科层治理、市场治理或网络治理,而是三者的有效组合,这恰恰是元治理要解决的问题。

二、城市群府际合作元治理的内涵与价值

(一)府际合作元治理内涵解析

元治理是国外治理理论研究的新成果,出现于20世纪90年代末期。对于元治理的概念,西方学者基于不同角度进行了多样化的界定。其中,鲍勃·杰索普和简·库曼的观点具有一定的代表性。杰索普在1997年最早提出了元治理的概念,其意是指“对科层治理、市场治理以及网络治理三种模式的协调,以确保它们最小限度的结合”[13];1999年,杰索普将元治理定义为“自组织的组织”[14];此后,他又进一步将元治理描述为:“治理条件的组织准备,关系到三种治理方式的明智组合,以达到参与者认为的最好结果”[15]。现代治理理论先驱简·库曼将治理区分为三个阶段:第一阶段治理是解决问题;第二阶段治理发生在试图改变第一阶治理的制度条件时,此时这些制度条件已经过时并功能失调;第三阶段治理为元治理,它涉及到尝试改变与治理发生方式相关的总体性原则,通过改变规范框架来对治理活动和治理者进行治理。在简·库曼看来,元治理如同将治理的各种属性捆绑在一起并使之成为一个整体的粘合剂,有了元治理规范和原则的指导,不同水平、不同角色当事人的共同治理活动得以运行[16]。尽管西方学者对元治理概念的表述存在差异,但都无一例外地将之视为解决治理失败的一种理论工具。

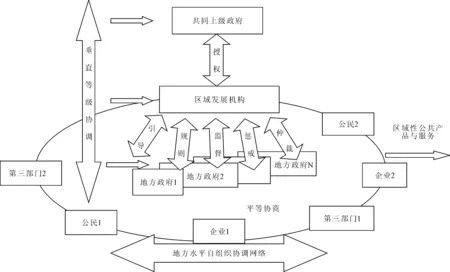

本文沿用了杰索普的观点,认为府际合作元治理是一种产生某种程度的协同治理的方法,它涉及在网络治理模式中建立起复杂的等级结构管理,由政治权威通过制度规则、组织知识、激励控制等策略自上而下地进行设计和管理,使科层制、市场化和网络治理三种模式实现完美的组合,从而产生协同互补效应[17]。它将等级制权威嵌入区域自组织网络,并从纵向和横向两个维度来构造区域多层次治理系统(见图1)。

图1 府际合作元治理模型

1.水平的自组织网络协调系统。府际合作元治理关注权力和行动的自组织形式在实现区域发展目标和战略中的地位,它结合并响应了治理概念,赋予城市群内多元利益主体战略性选择的权力,充分尊重其自我管理的能力,允许直接利益相关者在意思表示一致的基础上因地制宜、创造性地运用和发展多种治理方式。如图1所示,城市群内地方政府、企业、第三部门和公民个人等利益主体相互作用形成的组织间网络是府际合作元治理的基石。区域性决策是城市群内多元利益主体在信任基础上谈判、辩论与商议的结果。在你来我往的激烈争辩中,各利益主体有机会多角度、全方位审视不同政策方案,并根据其他主体的反应调整自身的偏好,矫正不合理诉求,由纯粹利己转化为兼顾他人利益[18]。各类区域利益主体都是水平自组织网络的一个节点,贡献着自身的智慧和资源,能够迅速识别各类区域公共需要,通过集体决策、联合行动来提供区域性公共产品与服务。只有当水平治理失败时,等级制权威才会以强制性面目介入,发挥补救作用。所以从本质上看,元治理仍然是一种自组织制度安排。

2.垂直的等级制协调系统。与纯粹的水平网络治理不同,府际合作元治理强调了权力的等级制形式在引导和规范区域一体化行动中的持久影响,在水平自组织网络基础上增加了一层等级制的保护伞,这赋予元治理模式以独创性。作为“治理的治理”,元治理打破了等级权力实践的传统逻辑,上级政府不再是高高在上的发号施令者和绝对的控制中心,而是作为利益相关者中的长者为地方水平治理保驾护航,使之实现不同目标、时空维度、行动和后果等的相对协调[19]。等级制权威作用的方式包括:运用相对垄断的组织智慧和信息引导区域利益主体形成理性的合作共识与目标;为网络治理提供基本规则;对区域合作实施情况进行跟踪监督;对合作者的不当行为和违约行为进行处罚;作为治理纠纷的上诉法庭;通过增强“弱势方”来寻求权力差异的平衡;承担治理失败的政治责任[13]。由于城市群治理主体的多元化和治理客体的复杂性,等级制权威为了确保协调效力和社会回应性,必须控制管理幅度,通过在特定区域设立代表机构来施加影响。

由此可见,府际合作元治理是基于垂直的等级制结构和水平的自组织协调网络间的相互作用而发展出的一种新协调方式,它打破了政府与治理之间的绝对划分,将治理过程置身于等级制权力干预的背景下,由此提供了一条折中路径,该路径一方面使得等级制权力在治理结构中得到清晰的表达,另一方面又使治理网络的协调能力在等级制的保护下得以增强[20]。府际合作元治理的实质是基于网络治理的内在冲突,在赋予合作成员自治权限的同时,为政治权威保留了对不同治理机制开启、关闭、调整和另行建制的权力[21],从而实现了政府机构和市民社会、国家理性和市场力量间的平衡。

(二)府际合作元治理之于中国城市群治理的价值

元治理有效地回应了我国城市群合作治理的困境,具体体现在:第一,元治理中的等级制权威可以运用监督、财政、奖励和惩戒等多种强制性手段推动地方政府信守承诺并采取持续有效的集体行动,避免区域发展规划和合作协议沦为一纸空文;第二,元治理中的等级制权威可以在区域利益博弈过程中扮演平衡者的角色,塑造公平的治理环境,防止合作效果的“渗漏”,促进城市群的平衡发展;第三,元治理中的等级制权威可以通过顶层设计与适度授权赋予市场主体和公民社会更大的成长空间,增强市场和社会主体对政府的信任,促进地方合作网络的建立与发展;第四,元治理中的等级制权威可以超脱于局部的区域利益之上,站在更为宏观的整体视角对城市群的利益主体进行引导与约束,使区域共同利益与国家整体利益得以有效地融合;第五,元治理中的等级制权威赋予各类区域利益主体以治理权限,激发他们运用地方性知识灵活应对区域公共需求[22],同时又承担起最终的政治责任,实现了公共责任与管理效率的结合。

与此同时,我国也具备元治理模式运作的条件。一方面,我国有着元治理所需的政治制度背景与文化基础。从国家结构形式上看,我国是单一制国家,地方政府的管辖权由中央授予,地方重大问题和事项的决策需要获得上级政府审核批准,上级政府拥有法定权力,可能通过发号施令、监督检查、考察调研、奖励处罚等多种手段对城市群的府际合作施加影响。此外,与英美国家所认为的“政府是必要的邪恶”不同,我国民众对政府尤其是中央政府有着高度的敬畏与信任感,这使各方愿意在等级制权威的引导下致力于共同目标的实现。另一方面,非政府主体参与区域治理的社会条件也日渐成熟。市场化和分权化改革中快速成长的市场主体和市民社会在区域治理中扮演着日益重要的角色。比如,在长江中游城市群,企业界人士和经济学家积极参与各类峰会,为区域发展建言献策,餐饮业、白酒业、商业银行、建筑业和新华书店纷纷签署合作协议,抱团发展[23]。

三、中国城市群府际合作元治理模式的实施路径

(一)构建府际合作元治理的组织机制

元治理模式下的垂直协调需要以实体组织机构为依托。上级政府可在各城市群现有松散合作组织之上增设派出机构——区域一体化办公室,负责落实自身对城市群发展的领导与管理责任。其成员由上级政府指派工作人员和相关专家构成,下设规划、财务、监察和仲裁等部门,经费由上级政府进行拨付。本着精简节约原则,区域一体化办公室可由现有各类城市群协调发展领导小组办公室发展而成,通过授权和人员调整方式将之做实。值得注意的是,该机构主要扮演区域合作引导者、调解员、审查员、监督官和仲裁者的角色,其目的是解决地方区域合作组织权威性和约束力不足的现实问题,因而不能直接介入地方区域合作组织的日常运作。

(二)建立府际合作元治理的经费保障机制

区域发展需要大量资金,“营改增”税制改革势必会进一步减少地方税收收入,因此城市群的发展需要上级政府加大扶持力度,设立区域发展基金。资金来源主要由两部分构成:一是将当前由上级政府各职能部门分散管理的区域性项目资金化零为整,集中管理,提高资金使用效率;二是由中央从地方上缴增值税增长额中按一定比例提取,作为区域发展专项资金返还地方。通过上述渠道筹集的资金应全部交由区域一体化办公室进行统一拨付和管理,专门用于区域性基础设施建设、公共服务提供、环境治理和落后地方的补助。

(三)完善府际合作元治理的决策机制

府际合作元治理十分关注协商联合,区域公共决策是各类区域利益主体平等协商的结果。因此,对各城市群探索的地方政府联席会与座谈会、经济合作与发展论坛等民主协商机制应加以保留和完善,并重点确保平等参与权、平等表达权和平等影响力的落实。首先,各城市群内地方政府应该携手建设区域合作信息网,及时发布区域政策、区域合作项目进展情况、区域经济数据和各地政务信息,使之成为各类区域主体参与区域治理的信息平台,而不仅仅是对外宣传的窗口;其次,在区域重大事务决策中增设相关利益主体参与的程序性规定[24],为非政府主体参与区域治理提供表达机会,如区域规划和区域立法等宏观性战略决策必须召开专家论证会,区域产业一体化政策调整需组织行业协会和龙头企业负责人参加的征求意见座谈会,区域性公共服务一体化政策出台应举行听证会等;再次,在区域公共决策中实施全体一致规则,各个成员政府无论行政级别高低,都有一票表决权,决策方案在全体一致通过时方可生效。如果合作成员存在严重分歧,致使合作网络陷入“无休止谈判”时,则启动等级制干预,交由区域一体化办公室来进行裁决。

(四)建设府际合作元治理的执行机制

区域性公共政策一旦出台,城市群内的地方政府应该承担起政策执行这一义不容辞的责任,由其相关部门负责合作项目的跟进与落实。区域性公共政策牵涉面广,为了提高政策执行力,政府以外的各类市场和社会主体的全面参与显得十分必要。比如,在区域性产业发展规划的落实上,可以吸纳行业协会的参与,由行业协会推动区域行业资源的整合;在区域性公共工程建设中,可以通过公开招投标和BOT、TOT等形式各异的公私伙伴关系来引入社会资金。多元主体共同执行可以打破政府的垄断地位,发挥竞争优势,弥补政府资源不足,更好满足社会公众对区域性公共产品的需求。

(五)健全府际合作元治理的监督机制

府际合作元治理需要构建以垂直监督为主、相互监督为辅的立体型监督机制。从理论上讲,由区域一体化办公室代表上级监督地方政府具有较强的威慑力,但操作过程中面临信息不对称的难题。为此,应采取必要的技术手段以确保该机构的信息控制权,如建立地方项目和区域性合作项目事先审查制度、合作项目季度报告制度和随机调查制度等。区域一体化办公室一旦发现成员不合作,可以对其实施警告、限期改正等矫正措施;对于严重违规者则可立即停止合作项目的资金拨付,并在年终考核时对其实行一票否决。此外,鉴于过于繁琐的行政控制程序会分散地方宝贵的时间资源,自主治理理论中的相互监督制度可提供有益的补充,一体化办公室在对地方参与合作情况进行考核评估时,可以采用地方政府同行评议的方式,再辅之予城市群内企业、第三部门和公民个人的举报,这样可最大限度地降低信息成本并纠正信息漏报、瞒报。

(六)优化府际合作元治理的制度环境

法律规则可以为合作者提供行为规范,促进合作者形成一致的预期,从而避免各方陷入公地悲剧。由于地方立法权受行政区域的限制,我国城市群合作规则只能由中央政府来提供。一是要通过完善宪法和地方政府组织法,对地方政府间横向关系的性质以及地方政府在统筹区域发展中的事权、财权和义务等作出详细的规定,明确地方政府在区域公共事务治理中的法律地位,为其在区域公共事务中的处置权提供法律依据[25];二是通过出台《公共与私人部门合作促进法》来保障非政府公共部门和私人部门的独立性与参与权,并促进城市群内公共部门与私人部门伙伴关系的形成[26]。除正式规则外,等级制权威还可借助于文化说服,利用新闻媒体和社会舆论的力量,建立协调发展、平等参与、互利互惠和合作共赢的社会规范,以此约束合作成员的行动。

[1]杨 龙,郑春勇.地方政府间合作组织的权能定位[J].学术界,2011(10):18-25.

[2]张 国.长三角25个地级市16个要建“金融中心”[N].中国青年报,2015-01-23(7).

[3]崔冬初,宋之杰.京津冀区域经济一体化中存在的问题及对策[J].经济纵横,2012(5):75-78.

[4]叶 林,赵 琦.城市间合作的困境与出路:基于广佛都市圈“断头路”的启示[J].中国行政管理,2015(9):26-31.

[5]朱娟娟,杨 洁.长江流域水质局部污染严重[N].中国青年报,2016-05-5(1).

[6]谢庆奎.中国政府的府际关系研究[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2000(1):26-34.

[7]全治平,江佐中.论地方经济利益[M].广州:广东人民出版社,1992:207-208.

[8]周伟林.中国地方政府的经济行为分析[M].上海:复旦大学出版社,1997:112.

[9]任宗哲、宫欣旺.组织化:区域地方政府协调发展的一种路径:以乌昌经济一体化与西咸经济一体化比较为例[J].西北大学学报,2008(2):102-106.

[10]张紧跟.当代中国地方政府间横向关系协调研究[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[11]鲍勃·杰索普.治理的兴起及其失败的风险:以经济发展为例的论述[J].国际社会科学杂志:中文版,1999(1):43-44.

[12]hompson,G. Between Hierarchies and Markets:The logic and Limits of Network Forms of Organization[M]. Oxford:Oxford University Press,2003:40-47.

[13]Jessop.Capitalism and Its Future:Remarks on Regulation,Government and Governance[J].Review of International Political Economy,1997(4):567-575.

[14]鲍勃·杰索普,漆 蕪.治理的兴起及其失败的风险:以经济发展为例的论述[J].国际社会科学杂志:中文版,1999(1):45.

[15]Jessop,Bob.Governance and Meta-governance:On Reflexivity,Requisite Variety,and Requisite Irony[M]∥In:Governance,as Social and Political Communication. Manchester:Manchester University Press,2003:142-172.

[16]Jan Kooiman. meta-governance:values,norms and principles,and the making of hard choice[J].Public Administration,2009,87(4):818-836.

[17]Serensen, Eva. Meta-governance:The changing roles of politicians in processes of democratic governance[J].American Review of Public Administration,2006,36(3):98-114.

[18]王绍光.民主四讲[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008:248.

[19]熊节春,陶学荣.公共事务管理中政府“元治理”的内涵及其启示[J].江西社会科学,2011(8):232-236.

[20]Mark Whitehead.“In the shadow of hierarchy”:meta-governance, policy reform and urban regeneration in the West Midlands[J]. Area,2003,35(1):6-14.

[21]王诗宗.治理理论的内在矛盾及其出路[J].哲学研究,2008(2):83-89.

[22]陈绍军,朱运亮,李如春.地方性知识:工程成功“嵌入”社会何以可能[J].武汉理工大学学报:社会科学版,2015(2):257-262.

[23]秦尊文.长江中游城市群发展报告(2013-2014)[M].北京:社会科学文献出版社,2014,4.

[24]马海龙.行政区经济运行时期的区域治理:以京津冀为例[D].上海:华东师范大学,2008:116-117.

[25]何 渊.地方政府关系:被遗忘的国家结构形式维度[J].宁波广播电视大学学报,2007(2):92-94.

[26]洪世键.大都市区治理:理论演进与运作模式[M].南京:东南大学出版社,2009:282.

(责任编辑 王婷婷)

2016-11-20

吕丽娜(1975-),女,湖北省松滋市人,湖北经济学院财政与公共管理学院副教授,主要从事府际关系与区域治理研究; 赵小燕(1978-),女,湖北省潜江市人,湖北经济学院财政与公共管理学院副教授,主要从事邻避冲突及治理研究。

国家社会科学基金一般项目(15BZZ047)

D035.5

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2017.03.0002