诗经里的野菜春蔬

2017-06-21编辑田宗伟

◎ | 文 介 意 | 图 刘 鑫 编辑 田宗伟

诗经里的野菜春蔬

◎ | 文 介 意 | 图 刘 鑫 编辑 田宗伟

冬寒花败,春暖花开。

先民根据地球在黄道轨迹上的位置变化制定了二十四节气,每个节气分别相应于地球在黄道上每运动15°所到达的位置。太阳到达黄经315°位置时,正是二十四节气中之“立春”。

“阳和起蛰,品物皆春。”立春之后,万物复苏,一年四季再次转动它的轮回。炎黄子孙一直以立春作为孟春时节的开始。春是生长,耕耘播种;春是温暖,鸟语花香。在人们的心目中,春意味着风和日暖,农家播种。中国自古以来就以农业立国,农业活动是最讲究时令节气的事儿,春种夏长、秋收冬藏概莫能外。

“东风带雨逐西风,大地阳和暖气生。万物苏萌山水醒,农家岁首又谋耕”。雨天来到,春雨温柔地下着,河面的冬雪融化了,雪水汇成小溪淙淙地流着。空中,水鸟在飞舞,盘旋,乘着斑驳的轻舟,寻找绿色的沙洲。太阳出来了,雨后的田园里,农妇们提着菜篮在采摘着什么。

“采薇采薇,薇亦作止”“参差荇菜,左右流之”“仓庚喈喈,采蘩祁祁”, 是在采野菜吧,不禁想起《诗经》里的句子了。

且让我们拨动时间的指针,回到遥远的古代,在《诗经》的字里行间去品味那野菜春蔬的味道吧。

开在早春田边溪头的荠菜花,是春天时节的象征。精致而典雅的白色花朵,宛如天上繁星般散布在江南大地上。作为一种野菜,它的味道如何?诗句里已经直接地表达了:味道甘美。如此看来,我们的祖宗早就有吃荠菜的习惯了。

《本草纲目》有载:荠菜,释名护生草;气味甘、温、无毒。现代药理实验也证实,荠菜有良好的降血压、止血作用,对麻疹有良好的预防效果。荠菜全株入药,明目、清凉、解热、利尿、治痢。荠菜花与籽可以止血,治疗肾炎、咯血、麻疹等症。

行道迟迟,中心有违。不远伊迩,

薄送我畿。谁谓荼苦,其甘如荠。

——《邶风·谷风》

荠菜美味可口,营养丰富,所含的蛋白质、钙、维生素尤其多。民谚有云:“三月三,荠菜当灵丹。”自古以来就有“三月三,荠菜煮鸡蛋”的习俗,据说三月三吃荠菜煮鸡蛋的传统来源于2000多年前的古老节日——上巳节。古时这一天要举行重要仪式以消灾辟邪,祈求吉祥平安。

现代著名作家徐鲁在其作品《春天的花事》中写道:“清朝叶调元在他的好几篇‘竹枝词’里,都写到长江流域的一个春俗:‘三三令节重厨房,口味新调又一桩。地米菜和鸡蛋煮,十分耐饱十分香。’这里的‘三三令节’,即农历三月初三的上巳节,地米菜即荠菜。细心的母亲们会在这天一大早从外面买回一把新鲜的荠菜,用荠菜煮一些新鲜鸡蛋给家人吃。据说小孩子吃了荠菜煮的鸡蛋,一年都不会肚子痛。而在江南另一些地方如江、浙一带,这一天又被称为‘荠菜花生日’。这一天,在乡村里,老奶奶们会采回一些小小的新鲜的荠菜花,簪在姑娘们的发髻和鬓边,以为纪念。据说,这一天戴了荠菜花,还可以保一年之中不会头痛。”

宋代词人严仁《玉楼春·春思》说“春风只在园西畔,荠菜花繁胡蝶乱”。暮春的风光只在庭园的西边,荠菜花开得正好,蝴蝶也飞来飞去忙乱。

迎着和煦的春风,品味着这些描写荠菜的文字,字里行间里飘袅而出一股浓浓的荠菜香,陶醉的不仅仅是人们的味蕾,还有品尝荠菜的心情。

美味可口的荠菜,带给凡间小小而暖暖的关爱。

春日迟迟,卉木萋萋。 仓庚喈喈,采蘩祁祁。

——《小雅·出车》

有时候,春天来得很慢,让人们充满了期待,不知道何时会真正到来。而春天来了之后,花草都会长得很快,生机勃勃。田野间,辛勤的女子们在一起高高兴兴地采摘着白蒿。诗经中提到的蘩,即为白蒿。

古书《尔雅·释草》写到:“蘩,皤蒿,又,蘩之丑。秋为蒿。按,今苏俗谓之蓬蒿菜,叶似艾,粗于青蒿,白于众蒿,可为菹。”

白蒿是菊科植物大籽蒿的全草,二年生草本植物,高50-150cm。其主根单一,身形呈狭纺锤形状。茎下部稍显木质化,纵棱明显,茎、枝上有白色微柔的毛。

《本草纲目》记载:白蒿释名由胡、蒌蒿、蘩。气味甘、平。主治风寒湿痹、恶疮癞疾等症状,有清热利湿,凉血止血的功效,还可治疗风湿寒热邪气,热结黄疸等疾病。名医华佗三试白蒿的传说,应该是对白蒿最早的明确的药理记载。

东汉末年,有个得了黄痨的病人求冶华佗而不得愈。半年后,华佗在街上碰见那人满面红光,便问他有何药方。那人回答说吃了一种野草,并将形态外表描述了一番。华佗知是白蒿,便到地里采集了一些给其他黄痨病人试服,但均无效果。华佗又去问已痊愈的病人,那人说是三月里的。华佗于是在次年采集了三月间的白蒿给病人们服用,果然见效。为彻底了解白蒿的药性,华佗在第三年把白蒿的根、茎、叶进行分类试验,才弄明白只有白蒿幼嫩的茎叶可以入药治病。

关于白蒿的食用性,也有一个古老的传说。

春秋年间,晋公子重耳出逃,时常没有食物。有一次,大臣介子推发现了白蒿,让重耳拿白蒿充饥,重耳赞叹好吃。出逃十九年后,重耳做了晋国国君晋文公。他听从属下建议,火烧孤山,逼死了介子推母子。后来每次见到地上的白蒿,他就会想起介子推,连声说着“见面噢,见面噢。”此后,白蒿的民间名见面蒿的说法就在晋国传开。

文公年过七旬,患了重病,整天浑身乏力。经太医调理,连续吃了十多天白蒿后身体恢复如初。消息传开,人们纷纷效仿,每年的正月二月里,都会自发到地里挖食白蒿。

民间将白蒿做成菜团的做法流传至今。将白蒿洗净剁碎,拌上少许面粉,将面粉搓匀,然后上笼屉大火蒸。气上了后,改中火蒸十五分钟,再改小火蒸五分钟起锅,倒在盘子里,泼上花椒辣子油,搅拌均匀,盛在碗里,调入蒜泥、盐、香油、醋,口感真心不错。

那种味觉,估计很多爱吃的人都会一直惦记着吧。

采薇采薇,薇亦作止。

曰归曰归,岁亦莫止。

——《小雅·采薇》

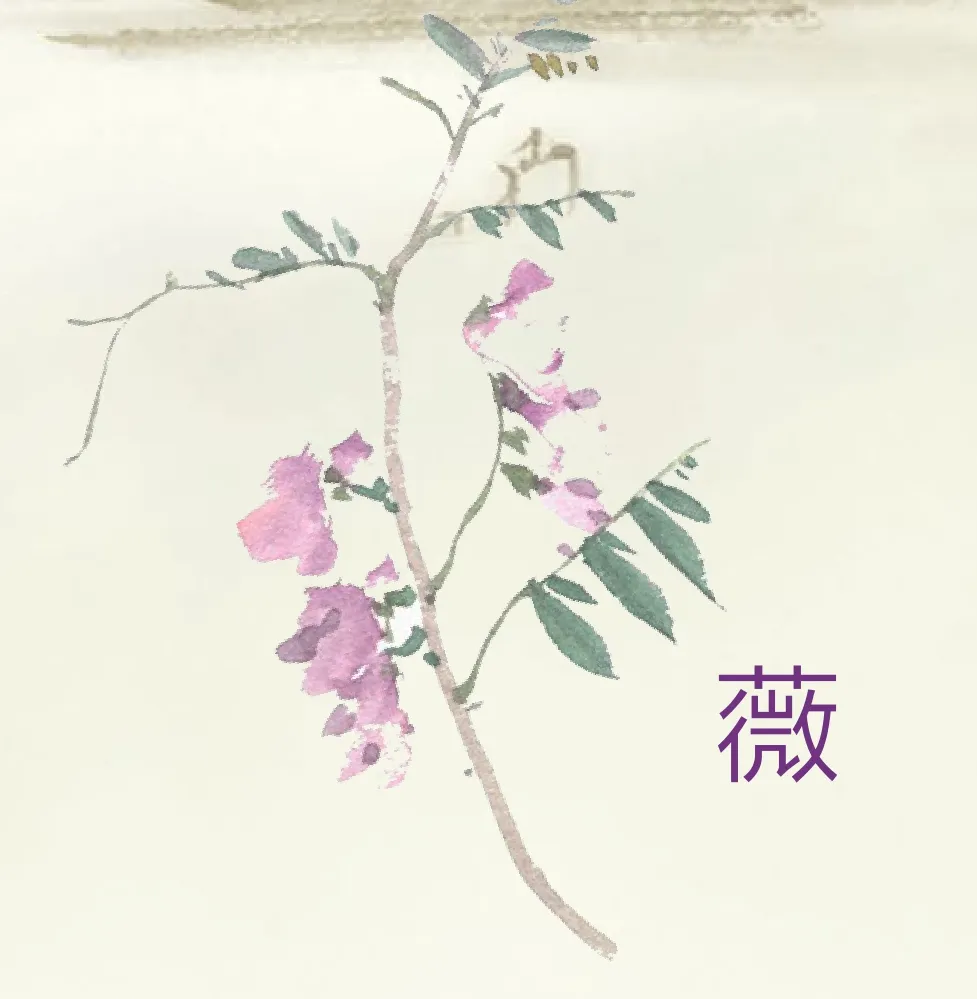

“薇”是一种什么植物?《汉典》是这么解释的:草名,又名“大巢菜”。一种一年生或二年生草本植物,花开紫红色,结寸许长扁荚,中有种子,可吃。俗称野豌豆。

野豌豆既可以为牧草,亦用于蔬菜。种子含油。叶及花果药用有清热、消炎解毒之效。植株秀美、花色艳丽,可作观赏花卉。以全草入药。夏季采,晒干或鲜用。根可以生吃,煮熟后味道更好。药理中,野豌豆可以补肾调经,祛痰止咳。用于肾虚腰痛、遗精、月经不调、咳嗽痰多;外用治疔疮。

古代人称野豌豆为“薇菜”,而现代《汉典》称之为“草”,其实豌豆作为“菜”的历史很长。随着时间的流逝,在太平盛世,野豌豆只为贫者食,但在荒年战乱年代,民不聊生之日,下至流民,上至皇帝,野豌豆还是充饥的美食。

那么,野豌豆味道如何呢?

东坡先生说过:“菜之美者,蜀乡之巢。”小巢菜就是野豌豆,可推测野豌豆味道不错。

《史记·伯夷列传》 中记载:“隐于首阳山,采薇而食之。”

伯夷、叔齐是孤竹君的两个儿子,互为兄弟。孤竹君死后,两个人都不想当君主,不约而同逃走却又不期而遇于首阳山。山上没有吃的,只好掐野豌豆尖充饥。到了快要饿死的时候,两兄弟你一言我一语,作歌对唱,一唱一和,气若游丝,慢慢闭上眼睛。

唐代白居易在《续古诗十首》这样描述采薇的场面:“朝采山上薇,暮采山上薇。岁晏薇亦尽,饥来何所为。”早上去采摘豌豆尖,黄昏也去采摘,但是野豌豆没有了,拿什么来充饥?一个“薇”字,让世人尝尽大唐平民百姓生活的苦。

时过境迁,国家昌盛,民族富强,也许那小小的薇——野豌豆,不再是我们的“菜”。但它所承载的历史沉重感,已经超过了人们的心灵荷载,希望我们的民族以后不要再拿野豌豆来充饥。

爰采葑矣?沫之东矣。

云谁之思?美孟庸矣。

——《鄘风·桑中》

春天是美丽的,微风柔和,空气清新,太阳温暖。田野里的麦苗像一片绿色的海,星罗棋布的村庄是不沉的舟,纵横交错的是弯曲的河道,涌动着绿色的充满生命气息的波涛。辛劳的采摘人在采摘葑菜,去哪里采摘葑菜呢?自然是在那春光明媚下的沫水东边。采摘的同时,人们牵挂的又是谁?也许是那漂亮的姑娘。

在那个时代,这种叫“葑”的蔬菜已经伴随着这首诗走进了千千万万的人们心里。

葑,又可称为蔓菁,芜菁,九英菘,合掌菜,芥蓝,擘蓝等,就是民间人们常说的大头菜。外型酷似萝卜,叶大茎粗,叶面微皱,叶柄宽大。地下有圆形或椭圆形直根,小型品种只有几十克,大型品种重达10公斤以上。叶有羽状复叶或匙状裂叶,具粗毛,花冠黄色,根皮有白、淡绿或紫色。

葑性味苦、辛、甘、平。主治开胃下气,利湿解毒。但不可多食,多食动气,令人气胀。

葑菜去皮后的茎肉细嫩如玉,煮食或炒食味道鲜美甜嫩,尤其是雪后采的味道更甜美。一般来说小颗的葑用来食用,大颗的葑则用来喂养家畜。食用时可用盐腌制除去其芥辣口感,之后加糖生食,也可加入肉类等食物烹饪。据传诸葛亮行军时,部队所驻之处,命士兵种此以为军粮,所以在四川及湖北江陵一带,称其为“诸葛菜”。

金人秦略诗云:“一段芜菁浑著角,叶间犹有几花黄。”宋朝诗人杨万里说:“蔓菁宿根扑鼻香。”阳春三月,田野里就开满了黄花,团团簇簇,漫天遍野,蝶舞蜂飞,清香泌人,花天相连,一望无际。

“三春已暮桃李伤,棠梨花白蔓菁黄。村中女儿争摘将,插刺头鬓相夸张。”唐诗人元稹在《村花晚》的描写,将葑菜的朴素和静谧比作原野上的柔柔春风,心田的绿意,生命的新鲜吹拂着这美好的宠儿,永远是那样至真至纯,令人心旷神怡。

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

——《国风·周南·关雎》

《诗经》三百第一篇,荇菜打头阵,歌颂青年男女爱慕思恋之情,广为流传。几千年过去了,一提到荇菜,无论妇孺老幼,都能吟出那句“参差荇菜,左右流之;窈窕淑女,寤寐求之”。春日照耀下,水泽河畔旁,两只水鸟喜悦地嬉戏欢笑,一雄一雌,鸣声和谐。荇叶漂浮于水面上,河流里徜徉着原始的沉静和生动。河岸边,一位年轻美貌婀娜曼妙的女子在洗荇菜,纤纤小手下流淌着丝丝缕缕的碧绿,或左或右,漂摇无方。不知何时,一个男子在岸边驻足,静静沉醉于这样一幅美好的画面里,呆了痴了,于朦朦胧胧中品味着生命的广阔与美丽。

感谢春秋期间的诗人,荇菜才没有埋没在冷冷的沟渠里,而是永远成为了一个经典的姿态,流动在历史的波涛中。

荇菜生长于池沼、湖泊、沟渠、稻田、河流的平稳水域中,茎细长柔软而多分枝,匍匐生长,节上生根。荇菜叶形稍尖,叶和花漂浮于水面或生于泥土。上表面绿色,边缘具紫黑色斑块,下表面紫色,基部深裂成心形。

有荇菜的地方,总是一片片地绵延,生机勃勃。荇菜喜好干净,又有净化水质的作用,所以它的栖身之处往往十分洁净。荇菜叶片形似睡莲,模样小巧别致,一簇簇挺出水面,由于花期长,黄白相间,朵朵盛开,花开不败,因此是小阁庭院点缀水景的佳品。

荇菜也是中药里的常客,性味:甘,寒,无毒,全草均可入药,有清热利尿、消肿解毒的效果,用于治疗痈肿疮毒,小便涩痛等,同时也有消渴之功能。将新鲜荇菜洗净,捣汁服用,便可以疗愈热毒。

荇菜的嫩叶和茎干可以食用。食用做法与很多野菜相似,烹炒,或以蒜蓉提味,凉拌则是更为普及的一种做法。三国时吴人陆玑说:“其白茎以苦酒浸之,肥美可案酒。”近代画家陆文郁说:“河北安新近白洋淀一带旧有鬻者,称黄花儿菜,以茎及叶柄为小束,食时以水淘取其皮,醋油拌之,颇爽口。”

上世纪二十年代,徐志摩进入剑桥大学皇家学院,他在那里皈依了浪漫主义和唯美派,成为一位真正的诗人。多年后,当徐志摩再次回到康桥,漫步于那古老的河岸,并在归途的中国南海上,吟成了一首传世之作,留下了这首流传于世的诗谣:

软泥上的青荇,油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,我甘心做一条水草。

这优美的节奏像诗歌中浮现的青荇涟漪般荡漾开来,契合着诗人感情的潮起潮落,洋溢着独特的审美快感。那自然里的浮云、碧树,那康河里的青荇,都成为了他唯美诗篇的发源。

几千年前的那位曼妙女子采摘荇菜,是入厨做食还是熬煮汤药无从知晓。但荇菜却被人们赋予了美好的想象。在美丽的人生邂逅荇藻,就像有缘偶遇了一位内心真情透彻的公子。伴随着他的挥手投足,一颦一笑,进入了一个广阔而深远的干净的精神世界——荇藻在水中忘情的摇曳,光滑如丝,透明如梦,呈现在富含深情的人们面前。

春天,给人们带来一丝丝慵懒的睡意。人们梦着,想着,仿佛自己是睡在广袤的平原里,睡在绿油油的田野里,睡在那静旎迷人的夜色里,睡在心中期许的世界里。

这些蔬菜的美丽与清香,带给世间美好而纯真的念想,使人们不断在脑海中浮现小时候做过的,充满绿色与生机的,徜徉在潺潺溪水间的小小的梦,也许睹物思情,也许睹物思人。不管怎样,都是那淡淡的情怀里,涌动着淡淡的忧伤。

“回忆像个说书的人,用充满乡音的口吻,跳过水坑,绕过小村,等相遇的缘分。”

也许是思乡。

“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”

从诗经的春天里走来,清雅,潇洒,挽一轮明月,携一缕清风,赏春光无限,桃之夭夭,灼灼其华。