父亲的一辈子(下)

2017-06-21刘涓迅

文|刘涓迅

父亲的一辈子(下)

文|刘涓迅

父亲的晚年世界

在父亲要拿出上交的“死宝”中,有一样物件被母亲强留下来,便是给我暖被窝的椭圆形的“铜睡宝”。从我有记忆开始,入冬时节每至晚上父亲便将此物放在脸盆中,然后将烧开的水灌入其中,拧紧螺口盖儿,擦干净上面的水珠,然后塞进我将钻入的被窝里。这物件中间的提环,是我经常拨弄的玩意儿,令它与睡宝肚碰击,发出清脆的响声。清晨时分,父亲从我的被窝掏出这个睡宝,倒掉存水,并用提环碰击睡宝肚的响声来我枕边唤醒我……

父亲在全家起床最早,无论春夏秋冬,他都是天还未亮就为我们备好早点,再唤起我和哥哥洗漱。他有个口头语:“早起三光,晚起三慌”,告诫我和哥哥无论做什么事情,都不能懒惰。

秋冬日,父亲早上往往喝点红茶,里面还要放奶皮子。我经常从他的茶碗里捞奶皮子吃。夏日,他则喝绿茶,经常把沏好的绿茶,从茶杯里另外倒出一碗,令我喝下。春天,我们多是一起沏花茶喝。有时,他自己在家会沏一碗回族人常喝的茉莉花茶高末。

在我的记忆中,父亲一直是白头发、白胡须。他领我走在街上,经常有人会误把我们当成祖孙俩。他会把我架在他的两肩上逛街,尤其是看街头杂耍热闹时,我便乘机顺手摸着他的胡须和头发玩。他能把街头我目之所及的兴趣点,化为简单的故事讲给我听。比如,看到汉卿桥北的河滩有个大圆堆,他便讲出日军侵华时,日本北白川宫永久亲王飞机失事,摔死此地的故事;站在太平桥上看脚下火车过桥洞,他就给我讲这条铁路与詹天佑挖竖井修八达岭隧道的故事;领我到桥东兔儿沟史家坟看亲戚,路过冯玉祥住过的爱吾庐,给我描述他目睹冯玉祥在张垣抗日时,在汉卿桥上给河滩中军纪涣散的邓文部队训话,而岸两边冯的部队还架着机枪的场景;领我过清河桥,他还给我讲张垣1924年洪水漫街,原来的通桥被洪水冲垮,张之江修这座桥的故事……

父亲告诉我阿訇讲卧尔兹(阿拉伯语音译,意为“劝导”“教诲”,是伊斯兰教宣教的一种方式)时引用的故事,多来自《天方夜谭》;他还说他讲的俞伯牙、朱买臣、张良、韩信、诸葛亮、曹操、岳飞等许多历史人物故事出自他看过的《史记》《汉书》《三国演义》《警世通言》《今古奇观》《宋史演义》等书。

父亲喜欢看各种戏曲演出,几乎能将所有他知道的京戏、山西梆子、秦腔剧目等转述为我能听懂的幼儿故事,有时兴之所至他还会为我哼唱一些我不知所云的梆子乱弹。我认为他的脑袋里有无穷尽的故事,他随时会用趣事引出古人事迹精神潜移默化感染我。

记得父亲曾带我到张垣一座古老的裕民戏院(新中国成立后被移作他用),看肩膀长在一起的双联人说相声,告诉我世界之大无奇不有。20世纪50年代初,大众剧场刚刚落成,父亲和母亲带我去看开张典礼大戏山西梆子《秋江》。我上小学后,父亲带我和兄长看京戏《三打祝家庄》《三侠五义》《辕门斩子》《审头刺汤》和天津猴王董文华(京剧著名青衣董圆圆之父)的《闹天宫》。他还带母亲和我去看山西梆子《蝶双飞》《杨八姐游春》《万福宝衣》,以及评戏《桃花庵》《庵堂认母》等。我想看话剧,他无兴趣,但会给我买票,让我独自去看《同甘共苦》《比翼齐飞》《雷雨》《日出》《红旗谱》《八一风暴》《千万不要忘记》《年轻一代》《霓虹灯下的哨兵》等。

1962年,我读初中时,北京京剧院四大须生中马连良、谭富英和四小名旦之张君秋,以及名家赵燕侠来张家口演出,时为张垣戏迷狂欢的节日,各场一票难求。父亲不辞辛苦连夜排队购票,他和母亲每晚都要去看这些名家的演出,记得那时看过《十老安刘》《红梅阁》等戏。

一天早晨,我要出门上学,父亲递给我一张戏票,说,晚上放学先不必急着回家,到庆丰剧院看一场《法门寺》。我十分惊讶,一是父亲非常辛苦购得的戏票,二是此票在当时非常贵,又是马连良、张君秋、周和桐、马富禄许多名家出演,父亲痴迷看戏,却把票让给我一个孩子去看!我便推辞说,票太贵了(此票座次是正楼偏后,票价一元六角),应该还是父亲自己去。他说:“这是专门买来让你去看的,这出戏故事性强、曲折好看,行当齐全,你今生能在舞台上看到活着的马连良演戏恐怕只有这一次,会是永久的记忆……”父亲用具体的“文化”陶冶滋养我,可谓用心良苦!

受父亲的熏陶,我很喜欢舞台上的《武松打虎》。刚上小学那会,同学比赛讲故事,我便绘声绘色地模仿武生的一些手眼招式并讲有关这位英雄的精彩段落,竟然被学校选为儿童节的代表到市府会议室为一位蓄长胡子的王市长和劳动模范表演。也是孩提时期,张家口赐儿山在农历四月初八举行庙会,十分热闹,父母亲忙着买卖不能领我去。我见到有小朋友从庙会上买的类似戏台上的武松在狮子楼使用的单刀(木制玩具)很好看,便死缠烂磨,也要买一把。母亲恨不得要揍我,这时父亲却对母亲说出去办点事。不一会儿,他便从赐儿山庙会给我买回了心爱的玩物。我高兴地用此单刀上下左右挥舞,装模作样来了个就地十八滚。母亲拍着我身上的土说,你这是捣什么乱?我以英雄拱手的模样说,我到此卖艺,请各位没钱捧个人场!父母顿时被逗得开怀大笑……

9号院每每在春节前,就要扫房糊窗户纸,然后再购置窗花贴在窗上。此时,父亲便带我到街上买蔚县彩色剪纸,我会在展示窗花样品的“亮子”(形为窗子的木格)前挨个看,惟妙惟肖的动物、栩栩如生的花卉,还有戏曲脸谱,令我目不暇接。父亲很有耐心地等着我看完,常常有意识地引我买戏曲人物或有故事情节的剪纸。当新窗花上窗后,他便一一给我讲其中的妙趣与故事。他曾经像孩子一样为我演示剪纸,教会我只两下用剪,便可剪出“盘长”图案的窗花。

父亲有时很孩子气。听母亲讲,他有一次在大褂兜里装着用手绢包着的钞票,优哉游哉地逛古玩市场,钞票被小偷偷去了。当晚,他发誓要捉住那个小偷,便用同样大小的手绢包了一叠剪成钞票大小的报纸装入大褂的兜里,于第二天他信心满满又十分警觉地到案发原地要现场擒拿小偷,结果晚上回到家中却少言寡语。母亲问,小偷捉住了?他言,没有。母亲说,那手绢里的报纸白包了。他言,没白包,小偷又偷走了……

父亲在生活上极节俭,却对我在文化兴趣上的用度毫不吝啬。上小学一年级,父亲便给我订了《新少年报》,当时我有许多字还不认识,父亲便一边帮我读报,一边教我用字典查字。自此,我迷上了小人书,记得他给我买的第一本小人书是反映志愿军在朝鲜的《苹果树》,之后给我买了《梁山伯与祝英台》《武松打虎》等,每一本都是由我在书店选定的。再往后,父亲给我买了小说如《铁道游击队》,以及他应表姐要求给我买的《青年近卫军》《静静的顿河》等外国小说,这也是我看外国小说的开始。有时表姐一到我家,父亲便给表姐零钱,让她带我一起去小人书店看书或者去看电影。小时候,无论是父母亲带我,表姐带我,还是学校包场,举凡新中国1950年代上演的片子我几乎都看过。有一次,我要求购置英语字典,适值我的一位长辈在座,看父亲立刻拿钱让我去买,便说父亲对孩子太大方,小孩子说要钱就给!父亲说,这字典是学习的工具,不买吃不买喝也得买它!

小学二年级时,一次课堂上老师拿一个铜制的蒸汽火车模型,往模型的小锅炉灌水,然后用火柴点着内置的酒精炉,不一会儿,轮子转起来了,烟囱冒起白烟,汽笛呜呜鸣叫……我在兴奋中忽然生出要坐火车的念头。那段时间,总是缠着父亲要求去坐火车。暑假的一天晚上,父亲摸着我的头对我说,明天你妈妈领你去坐火车。我迫不及待地问,去哪儿?父亲说,去北京。于是,母亲真的领我坐火车,去了做梦都向往的北京。那是1956年的夏天,平生第一次远途游玩。

之后,父亲带我坐火车又出了一次远门,那是到宣化看望大哥。父亲领我到宣化最繁华的十字街,西南边坐南朝北有一处茶馆,我们进去喝茶。他有意让我去看看这座茶馆里面的水井,请茶博士给我盛了一碗现打上来的井水,让我抿一小口,问我甜否?我说甜,他只是笑一笑。喝茶时,他指着对面朝阳楼清真饭庄说,一会儿等你大哥来了,我们到那儿吃饭。顺他手指的方向,我看到一座两层楼的饭庄上下重叠着形如小鸟展翅的飞檐,轻盈舒展,古香古色,很是气派。父亲告诉我朝阳楼很有名,清代武侠小说《三侠剑》中神镖将胜英,曾从这楼上一个鹞子翻身,便落在了楼下街心……父亲讲得神乎其神。那天,我们在朝阳楼用饭,我只顾楼上楼下看个究竟,未及问他为什么对此地的茶馆和饭庄如此了解。若干年后,我与好友到此,忽然悟到:这里必是父亲年轻时从京北步行回家,由东向西必经之地,或南侧茶馆问水,或北侧饭庄打尖……

我从小学六年级起,迷上了相声,每每有天津曲艺团和北京曲艺团到张垣演出,父亲就给我票钱,让我自己去看。有时,我想一连看几场,父亲都会满足我的要求。由此,我在寒暑假拜马万镛先生为师学说相声,竟然有缘能与我的初中老师吴兆生作搭档,由学校演出走到市里的业余文艺舞台,1961年到“文革”前经常四处演出。父亲曾经到剧院看过我和吴先生的表演,他只说了一句:“你那台上的做派还算有模有样。”每次演出后,主办方酬劳我们演员的三角包花生仁,我一颗不吃,原封拿回家给父亲。他曾美滋滋地嚼着花生仁说,花生虽小,吃着香,这是得我儿的济。

父亲对我最满意的是学习自理、勤恳,不用他为我操太多心。小学一年级学年结束,我被评为全优三好,校长在全校大会上给我发了奖品:盖着奖字红章的小作业本。我拿回家给父亲看,他偏偏要让我讲述领奖的过程。当时,他正在小桌前用蘸水笔写字,笑眯眯地用笔杆掏掏耳朵说,我得清清楚楚地听听我儿说的喜事。后来,直到中学我每次获得的奖状,他都悉心地一张张挨着贴在墙上,几乎贴满了一面墙壁。

父亲十分护爱小孩儿,从小到大,从未体罚过我。我十岁那年,家里交给我粮本、两元钱和一条面口袋让去粮站买粮。我不慎将粮本和钱弄丢了,粮食没买成,拿着空面袋哭着回家,母亲当下要惩治我,父亲一把拦住,带我去寻找。结果,钱是没了,粮本在粮店附近找到了。回家的路上父亲告诫我出行做事要倍加小心、安全第一。

有一年夏天,因家里修房,父母亲和我在南茶坊舅舅家暂住。中午时分,四表弟在院子里与童伴玩刚刚抓到的小鸟,午休的舅舅被他们吵醒,便怒气冲冲地奔到院中对四表弟拳脚相加。父亲冲出屋拉住舅舅,身体护着四表弟并质问舅舅,怎么能这样打孩子?我也帮助父亲护着四表弟。父亲故意问四表弟,刚才干什么来,把你爸爸吵醒?四表弟说抓鸟来。父亲问,抓到没有?四弟说,抓到了。父亲便大声夸奖说,能抓到是本事呀,咱怎么能挨打呢!快带着鸟到街上玩去。舅舅无可奈何地指责父亲说,你这么溺爱孩子,坏毛病就是这样惯出来的!父亲故意不理睬舅舅,却摸着我的头说,看,你就没这捉鸟的本事!

有一次,舅舅带五表弟到我家,接着父亲与舅舅又出去办事情。五表弟一人在家里等他们时,看到桌上放着两个一模一样枣红色、透着亮光的核桃,觉得里面的仁一定会很好吃,便拿起一个给砸开了,看没仁,他又拿起另外一个也砸开了。他不知那是父亲心爱的不知盘过多少年的、一对精美锃亮的文玩核桃。父亲回来看到破碎的核桃,十分心疼。舅舅顿时就要揍五表弟,父亲也是一把拦住舅舅,带着五表弟到街上买回一兜绵核桃,并就势给他讲解食用核桃与文玩核桃的区别。

从我记事起,父母亲经常因为一些家庭琐事吵架。我在其中自然扮演着调解和劝慰的角色。成年后我开始反思,他们也许因为年龄相差太大,生理差异和对生活感知的距离,导致两人之间的不协调。父亲与母亲磕磕绊绊相伴三十余年,矛盾争执时父亲从来是尽量说理、平息冲突、主动妥协的一方。

本文作者20世纪60年代与吴兆生先生演出《两个理发员》剧照

我大哥的一段人生遭遇一直是父亲的心病。他迫于当时的政治运动形势,对自己儿子的牢狱之灾虽然不明缘由,却保持了沉默。1961年农历正月初五,天还没亮父母亲就起床,要去怀来新保安龙凤山劳改矿场,探望我大哥。父亲已过花甲之年,身体不似从前,两位老人路上的安全令我放心不下,我坚持要陪他们去。正月,粮店供应的细粮白面是每人1.5市斤,我们三口人一共4.5市斤,那年春节我们没舍得吃饺子,父亲用它全部做成了锅盔,这种能存放很久而不发霉的西北面饼是父亲早年远途赶羊趟子必带的食物。我陪同父母亲从新保安火车站下车,走了很长的山路,中途搭上送石灰岩矿石返回的空汽车,颠簸着转了许多山头才进入矿场。正巧赶上大哥中午下工休息,他穿着破烂的棉衣向我们走来,黑瘦的面庞长长的头发,我几乎认不出来是他。我以为父母亲会问大哥为什么犯如此大罪,结果他们什么都没问,只互相安慰几句,给大哥留下锅盔,便起身下山。我们出山一路崎岖要步行,无车可搭乘,夜半时分回到家,均已饥肠辘辘,疲劳至极。

1964年夏天,传来大哥病重吐血,转到张家口某劳改医院救治的消息。监狱方到家里来通知并让父母亲去看看。我因为担心去看大哥会引来学校对我没有与他划清界限进行批评,便没去,让父母亲给他带了《平凡的真理》(冯定著)和当时流行的小说《红岩》两本书,经看管人员检验,《红岩》退给了父母,《平凡的真理》留给大哥看了。当时学校里正调查共青团员的思想和阶级立场,我曾如实向团组织讲述了家人两次探监的过程。没想到“文革”初期,我被批判的罪名之一便是给大哥病中送书企图要大哥越狱。不过,为了不给父母亲添堵,在学校挨批判的事情我没有向他们提过。

我觉得父亲确实老了,白天总爱睡觉或者闷声吸烟,不哼戏了。日复一日,他的世界变得很小,只剩下对我和母亲的关爱。他没了什么社交活动,很少与帅老、张老等老朋友会面攀谈,也不再与街坊们聊天。

父亲临终前后

1962年,公家按政策将小阁楼返还给父亲,于是我们从菩萨庙街搬回人民市场街住了。1966年初春,父亲出现打嗝、吃不下饭并伴有呕吐的症状,医生检查后,初步确定是胃癌。母亲遵医嘱,让父亲住院接受手术治疗,他坚决不肯,只是在家勉强喝一些减缓症状的中药。当时我正临近高中毕业,一心埋头复习功课,准备参加高考。6月中旬的一天晚上,中央人民广播电台播放《人民日报》消息:全国停止高考。我们这些应届毕业生不知下文如何,但当时必须要投入到文化大革命的洪流中了……

父亲在病榻上嘱咐我不要参与无端批斗老师和政府干部的事情,更不要追随造反派的打砸抢抄等行为。他说,当不上“红卫兵”(“文革”兴起的造反组织)也没关系,学习毛泽东思想“造反有理”,也要懂得世事人情,要心存敬畏,要有感恩、知耻、怜悯之心,不做欺人犯法的事情。他说他身上痛得很,希望我留在他身边,我按照他的要求,一会儿帮他翻翻身,一会儿给他喂喂水,或者给他按摩身体……他清醒时喜欢听我读书,他说这样可以止痛。我给他连续读了《红楼梦》《儒林外史》《三国演义》等他本来熟悉的古典小说,也按照他的要求读了《鲁迅小说选》《欧阳海之歌》等。在我给他读书时,他表情安详,还时时泛着微笑,有时读着读着他便睡着了。那时候,每当我要出门或者去学校,他就伸出手摸着我说,不去行吗?我知道他是尽量想让我在他身边,他能看到我便安心,认为如此能避免随时可至的祸事。

1966年7月中旬,毛泽东在武汉长江游泳横渡。那年国庆节前夕,全国上映了毛主席游渡长江的彩色电影纪录片。父亲在收音机里听到这个消息,想去看看这部电影。我和朋友小张用自行车一个在前面推车,一个在后座扶着他,到了电影院,他看了一会儿,便身痛难忍坐不住了,我们只好中途退场推他回家。这是父亲最后一次看电影,也是最后一次两脚落地。

父亲在病榻上曾自言自语说,回族人敬仰真主和爱戴毛泽东主席是不矛盾的,因为每一个回族人都想追求两世吉庆,在世的吉庆毛主席指出了社会主义方向,听毛主席共产党的;后世的吉庆,只要一生有信仰,有五功的功修,能三顺就是圆满。他尝自叹:“可惜我这辈子放不下小家,年轻时候没有能参加革命队伍,到老也没有可能去朝罕志(麦加朝觐)。”我便插问道:“你说的三顺是什么?”他说:“一顺主,就是清真言的信主独一;二顺国,就是爱国、效力国泰民安;三顺民,就是自己一辈子要勤劳为本、奉公守法,不坑人、不害人,安分守己。我这辈子就是三顺……”这是父亲在自省自己的一生,也是在定论自己的一生。

犹如风中之烛的父亲,最放心不下的就是母亲和我。一天,他在枕边用很微弱的声音对我说,以后关于你哥哥,你就不用管他了,生死由他吧。别人若问起,你就说已与他划清政治界限,脱离了兄弟关系!关于你的今后,我是看不到了,但是有两句话你要记住……

父亲所谓两句话,其实是两则临终遗言。他的第一句话是:“你以后能不能上大学,成人后过什么生活,我不知道,但有一件你要做的人生大事,便是结婚。”我听了不以为然地说,你现在讲这个干什么!父亲说,你现在是不愿意听,但我等不到你那个时候了,所以先把话撂在这儿。我说,您说吧。他言道:“按回族的教门说,你将来找的对象,如果是回族,你也喜欢她,她也喜欢你,那是最好了。如果是回族,但你们互相并不喜欢,你就不要勉强应承。如果对方是汉族人,你喜欢她,她也喜欢你,她能认同咱回族人的生活习惯,我认为这也可以……”我听到他说出这样的话很震惊!我从小在通兴里回民聚居的地方长大,一直认为回民成婚对象当然是回民。街坊中有回民姐姐找了汉族人,便与通兴里的家人断了关系,从我们小孩子的视野中消失了。我对父亲说,你怎能这样讲呢?父亲说,咱们回族人求的是两世吉庆,顿亚(今世)上的吉庆也是要认真求的,婚姻是你一辈子的大事,勉强不得……

父亲讲的第二句话是:“现在这个世面乱了,以后长大你要谋生活,孝敬你母亲会很不容易。你要遇到很多的折磨和艰难,人生不管遇到多么大的难处,还是听从古兰经上的指引:不能自杀。就是被逼到实在的刀尖上,你也要记住:只要不自杀,什么难处都能过去!”父亲的嘱咐,在当时我听得懵懵懂懂,待到古稀之年反思自己人生的时候,才明白此言对我几次战胜自己的怯懦有多么重要!

父亲在1966年10月26日“口唤”(逝世)。当时,张垣清真寺因“文革”风起而全部关闭,阿訇们一个个在接受造反派批斗。按照回族常规“占者那则”(穆斯林葬礼)安葬父亲已无可能。为实现父亲安然入土的心愿,避免节外生枝,我小心翼翼准备下葬事宜。其间,我打问到一位年长的回民打坑人,请他与我一起到赐儿山墓地,由他给予指导,酷暑烈日下,我用三天时间挖出了穆斯林亡人的规范墓坑。接着为防雨水流入,我背了一扇门板上山,盖住了墓口,遮上了树枝和土,然后准备了可凡布,按照父亲在病榻上的指点扯出大殓、小殓、坎肩。在我的相声入门师父马万镛帮助下,建工医院答应随时为我准备担架等器具。

父亲临终前须最后一次清理头发、刮胡子。我到就近的理发馆说明原因,并表示先支付一部分费用,等上门理完发后再付理发师剩余费用。没想到,因为运动狂起良知底线的跌落,理发师竟然跑到居委会查问起我家阶级成分,以及父亲的“文革”表现……居委会主任回答不出他的提问,便带他直接到家里问我。我看着这位摇着“政审小旗”的剃头匠,感觉荒唐可笑,决定自己来为父亲理发,用了几乎半天的时间,量父亲的体力,用保险刀片小心翼翼地刮好父亲的头发和胡子。26日下午“口唤”降临,我和母亲低声念着“清真言”抚摸着父亲的身体,助他合上仍要强睁的眼睛。随后,我跑出去通知父亲曾经的牙热(有教门的发小)张老、帅老以及我的舅舅、吴兆生先生等至亲好友……在母亲最后的目送下,众人没有哭声,由舅舅、吴先生、小张等和我抬着“埋体”,互相换肩,前往赐儿山墓地,途中不停留,“埋体”不落地,直至我挖妥的坟坑。大家掀开盖着的门板,我跳入麻札内试坑后,将父亲简洁迅速下葬。舅舅和我跪地做了“杜哇”(为父亲祈福)。随后大家下山,每人对我劝慰几句便散去。

父亲下葬那天,一路上冷风绵绵,雨雪交加,令人感到透心的刺寒。我将“埋体”匣子送归清真寺后,回到家里已浑身湿透。母亲在家恍惚无主、落寞无言,只悄然流泪,静候我下山回家,她已从早到晚水米未进。暮色降临,我打起精神,对母亲说去糕点铺买吃食,黑暗中的我一路上无顾旁人,终可放纵自己悲泪满面……塌天之感使我精神无助,但想到从此要忍受种种艰难,茫然前行,心里明白要紧的是仅遵父亲的嘱托,孝奉母亲……

30多年后,我的母亲无常(逝世)了,我在父母亲并排的墓前立了合碑,在墓碑的背面刻写了:“你们携手相伴是真主的恩赐,你们的生命在爱中延续……”

2016年10月初,我和家人到张垣给父母亲和长兄游坟(扫墓)。是月26日,在西关古寺给父亲过尔麦里(忌日活动),寺上乡老们头一天就开始炸油香、备菜肴。我们一家四口与诸多乡老不认识,道一声“赛俩目”(穆斯林见面致敬用语),大家顿时亲如一家。纪念父亲“无常”50年的尔麦里形式简单而庄严,令我心怀感恩和敬畏,不禁热泪盈眶……没想到张老的大公子和儿媳也闻讯赶到西关清真寺,参加寺上为父亲过尔麦里的活动。张大哥告诉我,他父亲张老与帅老是连襟。我感叹父亲与张老、帅老的终生情义,他们自小结伴,在生存忙碌中,各谋其业,虽然数年无聚,但却是生死之交!

70年代后期,我曾在张家口晋剧团、京剧团蹲点做拨乱反正工作,有父亲喜欢看的传统晋剧《杨八姐游春》《万福宝衣》《算粮登殿》,京剧《辕门斩子》《林冲夜奔》和现代京剧《八一风暴》复排上演。我参与了其中许多剧目的排练和演出。我对母亲说,如果父亲活着该多好,我恨不得请他天天看戏……孔子所言“子欲养而亲不待”,正应在我身上!当然,我想对父亲尽孝的心意不只如此,如果他还活着……

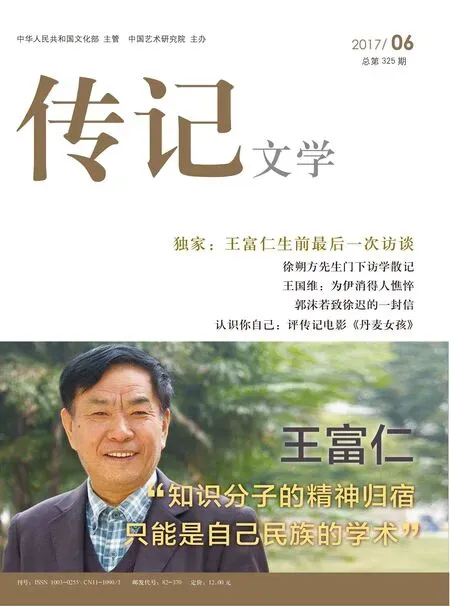

2016年,作者为纪念父亲逝世50周年按照回族方式过尔麦里留影,中坐老者是文中提到张老的长子

责任编辑/崔金丽