论魏晋南北朝时期的廉吏

2017-06-19韦琦辉

韦 琦 辉

(商丘师范学院 人文学院,河南 商丘 476000)

论魏晋南北朝时期的廉吏

韦 琦 辉

(商丘师范学院 人文学院,河南 商丘 476000)

魏晋南北朝时期由于政局混乱,整体而言官吏贪污腐败非常严重,但这一时期仍有不少官员坚持廉洁自守。这些廉吏往往有较高的文化素养,重视名誉而又不刻意追求名誉,非常有原则性,生活简朴。统治者对这些廉吏的褒奖以及社会的认可和尊重是廉吏产生的重要外部因素。

魏晋南北朝;廉吏;内部因素;外部因素

东汉末年以来,天下混乱,吏治败坏,官员贪污腐败往往成为一种常态,但是即使在这种环境中,仍有许多清廉的官吏坚持操守。魏晋南北朝时期的这些廉吏有什么特点,为什么他们能够坚持清白自守,这是本文所关注的两个核心问题。

一、廉吏形成的内部因素

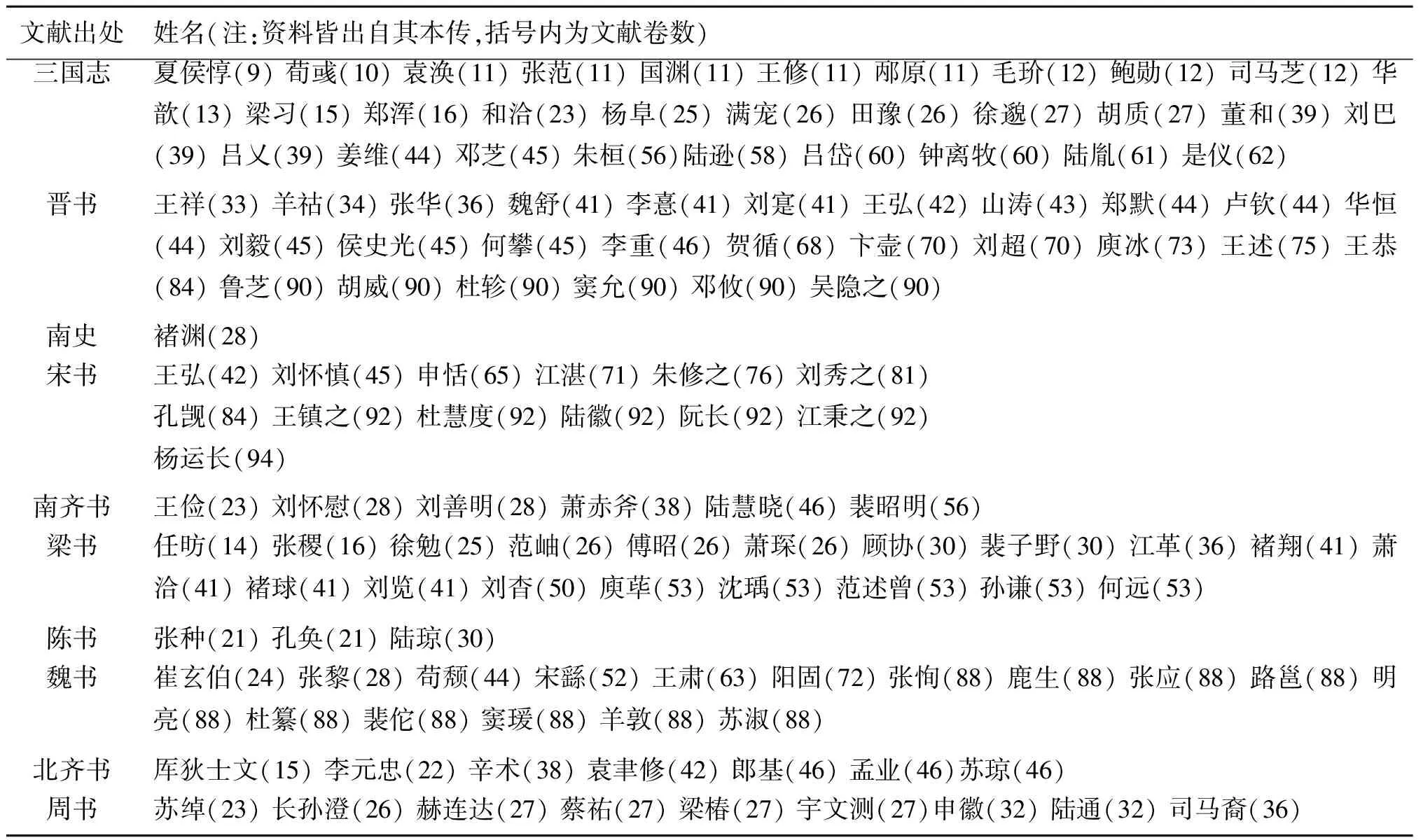

为了讨论的方便,先将魏晋南北朝时期的廉吏列一简表(见表1),由于能力有限,无法将魏晋南北朝时期有关廉吏所有的资料搜集齐全,因此简略地检索了正史文献,并将其中典型的廉吏列之于下,虽然必有疏漏,但仍希望能反映这一时期廉吏的大致情况。

表1 魏晋南北朝廉吏简表

通过对魏晋南北朝时期廉吏相关史料的研读,我们可以发现这些廉吏往往有以下一些共同特点。

(一)有较高的文化素养

魏晋南北朝的官吏尤其是文官大都有一定的文化素养,这里所谓较高的文化素养是指熟读经史,文化素养较高。这可以从三个方面反映出来。一部分人出身士族,父祖为高官或知名当世,有家学渊源。如东汉末年的荀彧“祖父淑,字季和,朗陵令。当汉顺、桓之间,知名当世。有子八人,号曰八龙”[1]307;袁涣“父滂为汉司徒”[1]333;张范“祖父歆,为汉司徒。父延,为太尉”[1]336。西晋的羊祜“世吏二千石,至祜九世,并以清德闻,祖续,仕汉南阳太守,父衜上党太守”[2]1013;贺循“其先庆普,汉世传礼,世所谓庆氏学……曾祖齐,仕吴为名将。祖景,灭贼校尉。父邵,中书令”[2]1824。南朝宋的王弘,“曾祖导,晋丞相。祖洽,中领军。父珣,司徒”[3]1311;梁朝的傅昭,“祖和之,父淡,善三礼,知名宋世”[4]392。北魏的崔玄伯,“魏司空林六世孙也。祖悦,仕石虎,官至司徒左长史、关内侯。父潜,仕慕容暐,为黄门侍郎,并有才学之称”[5]620。一部分人虽然出身不高,但个人才学很高。如西晋的张华,“华少孤贫,自牧羊。同郡卢钦见而器之,乡人刘放亦奇其才,以女妻焉”[2]1068;北魏的阳固,“少任侠,好剑客,弗事生产。年二十六始折节好学,遂博览篇籍,有文才”[5]1603。一部分人虽为武将,仍虚心向学。如东汉末年的夏侯惇,“虽在军旅,亲迎师授业”[1]268;蜀国的姜维,却正评价说:“如姜维之乐学不倦,清素节约,自一时之仪表也。”[1]1068

虽然并不是所有的廉吏都有较高的文化素养,但是从比例上文化素养高的占了绝大多数。从史书记载来看,魏晋南北朝大多数的廉吏出身士族名门。这些廉吏大多家境殷实,没有物质匮乏之虞,但是也有很多家境一般甚至较为贫寒。促使这些人能够廉洁自律的原因不是其物质财富,而是其精神素养。中国古代的儒家、道家等学说,是教人如何为人处世的学说,包含了种种的道德说教,在接受这些文化知识的同时,人们往往也就接受了大量的道德熏陶。精神和人格上的自足比起物质上的满足对这些人更为重要。而没有受过良好文化教育的人,由于缺乏道德上的熏陶,因而更容易倾向追逐物质上的满足。

(二)非常重视名誉而又不刻意追求名誉

汉代以来,人才的选拔往往看一个人的乡议,也就是在地方上的名声,因此为了出人头地,士大夫往往非常重视名誉。但是同时也产生了一种现象,许多人为了出名,刻意地修饰名誉,所谓匿情以求名。东汉末年,这种现象尤其严重,为广大士大夫所批判。魏晋南北朝选拔人才基本也是看个人的名声,因此匿情求名的现象也普遍存在。如《宋书》卷84《孔觊传》载:“时吴郡顾觊之亦尚俭素,衣裘器服,皆择其陋者。”[3]2155又《魏书》卷88《杜纂传》载:“纂所历任好行小惠,蔬食敝衣,多涉诬矫。”[5]1906当然也有许多廉吏虽然也追求名誉,但并不刻意去修饰名誉。如东汉末年的袁涣,“前后得赐甚多,皆散尽之,家无所储,终不问产业,乏则取之于人,不为皦察之行,然时人服其清”[1]334-335。梁朝的萧琛,“频莅大郡,不治产业,有缺则取,不以为嫌”[4]397。

魏晋以来,门阀士族势力日益壮大,然而据谷川道雄的研究,这些门阀士族在地方之所以影响力很大,很大程度上是因为其道德上的模范作用。在门阀文化大发展的魏晋南北朝,一些士大夫清廉自守,更多的是道德上的自觉,而非刻意地追求名誉。《晋书》卷90《吴隐之传》载:“广州包带山海,珍异所出,一箧之宝,可资数世……前后刺史皆多黩货。朝廷欲革岭南之弊,隆安中,以隐之为龙骧将军、广州刺史、假节,领平越中郎将。未至州二十里,地名石门,有水曰贪泉,饮者怀无厌之欲。隐之既至,语其亲人曰:‘不见可欲,使心不乱,越岭丧清,吾知之矣。’乃至泉所,酌而饮之,因赋诗曰:‘古人云此水,一歃怀千金,试使夷齐饮,终当不易心。’及在州,清操踰厉,常食不过菜及干鱼而已,帷帐器服皆付外库,时人颇谓其矫,然亦始终不易。”[2]2341-2342吴隐之作为东晋著名的廉吏,之所以能保持廉洁,不被广州的财货所诱惑,正是由于其内心崇高的道德标准。《周书》卷32《申徽传》载:“出为襄州刺史。时南方初附,旧俗,官人皆通饷遗。徽性廉慎,乃画杨震像于寝室以自戒。及代还,人吏送者数十里不绝。徽自以无德于人,慨然怀愧,因赋诗题于清水亭。”[6]557申徽之所以能够保持清廉,同样是因为其内心的道德自律。

通观魏晋南北朝的廉吏,他们虽然非常重视名誉,并且有个别为了追求名誉刻意保持清廉,但大多数并不是刻意地追求名誉,并不是把清廉作为抬高个人名誉的工具,而是将其作为内心的道德准则。尤其出身名门士族的廉吏在这方面表现得更加明显。

(三)非常坚持原则

魏晋南北朝的廉吏大都非常注重原则性。如《三国志》卷26《满宠传》载:“时曹洪宗室亲贵,有宾客在界,数犯法,宠收治之。洪书报宠,宠不听。洪白太祖,太祖召许主者。宠知将欲原,乃速杀之。”[1]721《宋书》卷92《阮长之传》:“在中书省直,夜往邻省,误着履出阁,依事自列门下,门下以暗夜人不知,不受列,长之固遣送之,曰:‘一生不侮暗室’。”[3]2269《梁书》卷26《傅昭传》:“子妇尝得家饷牛肉以进昭,召其子曰:‘食之则犯法,告之则不可,取而埋之。’其居身行己,不负暗室,类皆如此。”[4]394《梁书》卷41《刘览传》:“当官清正,无所私。姊夫御史中丞褚湮,从兄吏部郎孝绰,在职颇通赃货,览劾奏,并免官。”[4]592《陈书》卷21《孔奂传》:“性耿介,绝请托,虽储副之尊,公侯之重,溺情相及,终不为屈。”[7]286《魏书》卷88《窦瑗传》:“寻加卫将军。宗室以其寒士,相与轻之。瑗案法推治,无所顾避,甚见仇疾。”[5]1912

汉代以来的法律,不论是受财枉法还是受财不枉法,都是不允许的。但是属魏晋乱世,只要官员不过分的贪,中央政府一般是默许的。虽然适当的贪污是被允许和承认的,但是这些廉吏由于内心严格的原则性,认为不论在任何情况下,不论数量多少,收受他人财物都是错误的。正是因为这样,他们才能在其他官员贪污狼藉的时候,坚持原则,保持廉洁。

(四)生活简朴

魏晋南北朝时期的廉吏生活大都非常简朴。如东汉末年的袁涣“前后得赐甚多,皆散尽之,家无所储,终不问产业”[1]334-335;国渊“居列卿位,布衣蔬食,禄赐散之旧故宗族,以恭俭自守”[1]340;毛玠“居显位,常布衣蔬食,抚育孤兄子甚笃,赏赐以振施贫族,家无所余”[1]375。曹魏时期的郑浑“清素在公,妻子不免于饥寒”[1]512。西晋时期的刘寔“位望通显,每崇俭素不尚华丽……虽处荣宠,居无第宅”[2]1197;李胤“虽历职内外,而家至贫俭,儿病无以市药”[2]1254。南朝宋的杜慧度“布衣蔬食,俭约质素”[3]2265。梁朝的萧洽“清身率职,馈遗一无所受,妻子不免饥寒”[4]589;庾荜“清身率下,杜绝请托,布被蔬食,妻子不免饥寒”[4]766。北魏的崔玄伯“势倾朝廷。而俭约自居,不营产业,家徒四壁;出无车乘,朝晡步上;母年七十,供养无重膳”[5]621。

从以上材料可以看出,魏晋南北朝时期的廉吏,有些人由于只依靠俸禄,不接受他人的“馈遗”“请托”,因而家境贫寒。还有些人,虽然“位望通显”“势倾朝廷”,但是朝廷的俸禄和赏赐他们大都拿去接济“旧故宗族”,因此生活非常简朴。不论是哪一种,这些廉吏实际上完全可以在不触犯法律的情况下,获得更多的物质财富,提高自己的生活水平,但是这些廉吏将简朴的生活视为一种美德,对于奢靡的生活毫不向往,正因为这样,他们才能始终坚持廉洁自守。

二、促进廉吏产生的外部因素

魏晋南北朝时期,由于战乱不断、社会混乱,从整体而言,贪污腐败现象是非常严重的,这一时期的廉吏之所以能保持廉洁,主要是因为其内在的因素,但是与此同时,外部的环境也对廉吏的产生起到了一定的促进作用。

(一)统治者对廉吏的肯定和褒奖

对统治者而言,官吏的廉洁是他们所希望看到的,因为不论是中央还是地方官吏,能够保持廉洁都有利于其统治的稳固。但是,不同时期的统治者对吏治的关注度是不同的,关注度越高,对廉吏的褒奖也就越突出。魏晋南北朝时期的统治者有时直接下诏对廉吏进行奖励。如曹魏时期,魏文帝因华歆清贫,“下诏曰:‘司徒,国之俊老;所与和阴阳理庶事也。今大官重膳,而司徒蔬食,甚无谓也。’特赐御衣,及为其妻子男女皆作衣服”[1]403。魏明帝时,因和洽清贫,“明帝闻之,加赐谷帛”[1]657。东晋元帝“以循清贫,下令曰:‘循冰清玉洁,行为俗表,位处上卿,而居身服物盖周形而已,屋室财庇风雨。孤近造其庐,以为慨然。其赐六尺床荐席褥并钱二十万,以表至徳,畅孤意焉。’”[2]1830北魏献文帝因鹿生廉洁,“特征赴季秋马射,赐以骢马,加以青服,彰其廉洁”[5]1901。

魏晋南北朝时期更普遍的情况是在廉吏死后对其进行肯定和褒奖。如曹魏高贵乡公时期,“朝廷追思清节之士,诏曰:‘夫显贤表徳,圣王所重;举善而教,仲尼所美。故司空徐邈、征东将军胡质、卫尉田豫,皆服职前朝历事四世,出统戎马,入赞庶政,忠清在公,忧国忘私,不营产业,身没之后,家无余财,朕甚嘉之。其赐邈等家谷二千斛,钱三十万。布告天下。’”[1]740西晋武帝司马炎“后思胤清节,诏曰:‘故司徒李胤、太常彭灌,并履忠清俭,身没,家无余积,赐胤家钱二百万、谷千斛,灌家半之。’”[2]1254又下诏曰:“故司空王基、卫将军卢钦、领典军将军杨嚣,并素清贫,身没之后,居无私积。顷者饥馑,闻其家大匮,其各赐谷三百斛。”[2]1255南朝宋文帝时,下诏曰:“闻王太保(王弘)家便已匮乏,清约之美,同规古人。言念始终,情增凄叹。可赐钱百万,米千斛。”[3]1322东魏时期,高欢“以敦及中山太守苏淑在官奉法,清约自居,宜见追褒,以厉天下,乃上言请加旌录。诏曰:‘……故广平太守羊敦、故中山太守苏淑,并器业和隐,干用贞济,善政闻国,清誉在民。方藉良才遂登高秩,先后凋亡,朝野伤悼。追旌清徳,盖惟旧章,可各赏帛一百匹、谷五百斛,班下郡国,咸使闻知。’”[5]1913

从上述史料可以看出,对廉吏不管是生前奖励还是死后褒奖,其一方面是进行物质奖励,另一方面则是提高这些廉吏的名声,而这也正是这些廉吏所追求的。魏晋南北朝时期,虽然整体而言贪污现象很严重,但是也不断有统治者对廉吏进行褒奖和宣扬,廉洁作为一种崇高的道德,一直被士人们所推崇。

(二)社会的认可和肯定

魏晋南北朝时期的廉吏虽然整体而言相对较少,但是一般都会得到当时同僚和士人的认可与尊重。如东晋时期的华恒“清恪俭素,虽居显列,常布衣蔬食,年老弥笃。死之日家无余财,唯有书数百卷,时人以此贵之”[2]1263。梁朝的何远“其清公实为天下第一。居数郡。见可欲终不变其心。妻子饥寒,如下贫者。及去东阳归家,经年岁口不言荣辱,士类益以此多之”[4]779。东魏时的窦瑗“官虽通显,贫窘如初,清尚之操,为时所重”[5]1912。

除了被同僚和士人认可外,这些廉吏更是被百姓所爱戴。如东晋时期的邓攸“在郡刑政清明,百姓欢悦,为中兴良守。后称疾去职,郡常有送迎钱数百万,攸去郡,不受一钱。百姓数千人留牵攸船,不得进,攸乃小停,夜中发去”[2]2340。梁朝的褚翔“秩满,吏民诣阙请之,敕许焉。寻征为吏部郎,去郡,百姓无老少追送出境,涕泣拜辞”[4]586。梁朝的范述曾“在郡厉志清白,不受馈遗。明帝闻甚嘉之,下诏褒美焉。征为游击将军。郡送故旧钱二十余万,述曾一无所受。始之郡,不将家属,及还,吏无荷担者。民无老少,皆出拜辞,号哭闻于数十里”[4]770。北周的申徽“性廉慎,乃画杨震像于寝室以自戒。及代还,人吏送者数十里不绝。徽自以无德于人,慨然怀愧,因赋诗题于清水亭。长幼闻之,竞来就读,递相谓曰:‘此是申使君手迹。’并写诵之”[6]557。

魏晋南北朝时期的廉吏,之所以能够坚持廉洁,其关键因素是其内在崇高的道德准则,但是他们如果得不到统治者的承认和褒奖,得不到社会的认可和尊重,那么他们的坚持就会变得毫无意义。因此,统治者的承认和褒奖以及社会的认可和尊重,是廉吏产生的重要外部因素。

三、余论

魏晋南北朝时期是一个混乱的年代,整体而言官吏贪污现象是很严重的,但这一时期仍有不少官吏能够坚持廉洁、清白自守,一方面是由于传统价值信念的熏陶,另一方面也和统治者的褒奖以及社会认可和尊重有密切关系。《三国志》卷12《毛玠传》云:“玠尝为东曹掾,与崔琰并典选举。其所举用,皆清正之士。虽于时有盛名而行不由本者,终莫得进。务以俭率人,由是天下之士莫不以廉节自励,虽贵宠之臣,舆服不敢过度。太祖叹曰:‘用人如此,使天下人自治,吾复何为哉!’”[1]375又裴松之注引《先贤行状》曰:“玠雅亮公正,在官清恪。其典选举,拔贞实,斥华伪,进逊行,抑阿党。诸宰官治民,功绩不着而私财丰足者,皆免黜停废,久不选用。于时四海翕然,莫不励行。至乃长吏还者,垢面羸衣,常乘柴车。军吏入府,朝服徒行。人拟壶餐之洁,家象濯缨之操。贵者无秽欲之累,贱者绝奸货之求,吏洁于上,俗移乎下,民到于今称之。”[1]375-376毛玠正是体察曹操的意旨,刻意选拔廉洁之士,斥退富华之人,起到了敦厉风俗的效果。然而《三国志》卷23《和洽传》云:“时毛玠、崔琰并以忠清干事,其选用先尚俭节。洽言曰:‘天下大器,在位与人,不可以一节俭也。俭素过中,自以处身则可,以此节格物,所失或多。今朝廷之议,吏有着新衣、乘好车者,谓之不清;长吏过营,形容不饰,衣裘弊坏者,谓之廉洁。至令士大夫故污辱其衣,藏其舆服;朝府大吏,或自挈壶餐以入官寺。夫立教观俗,贵处中庸,为可继也。今崇一概难堪之行以检殊涂,勉而为之,必有疲瘁。古之大教,务在通人情而已,凡激诡之行,则容隐伪矣。’”[1]655-656和洽的观点是非常公允的。这段话主要有两层意思。首先是廉洁的衡量问题。廉洁虽好,但怎样评价一个官员是否廉洁却并不容易,因为官员收受贿赂基本都是私下隐秘的行为,中央也无法去核查每个中央和地方官员的财产多少,因此毛玠等人以官员生活是否节俭为标准,认为凡是生活节俭的就是廉洁的,这是错误的。其次,即使廉洁是容易衡量的,以它作为选拔官吏的标准也是不妥当的。因为一旦这样,廉洁就成了升官发财和利益追求的工具,必然导致廉洁失去其道德自律的性质,导致官员为了晋升刻意伪装、假廉洁真贪污的情况。

和洽虽然是三国时期的人,他的观点到了今天仍然是正确的。现在我们国家大力惩治腐败,鼓励廉洁,但是选拔人才主要还是应该看其治理的能力,而不能以廉洁为唯一标准。廉洁只能作为一种道德准绳,可以给廉洁的人以崇高的声望,但是一旦将廉洁和利益挂钩,就必然导致虚伪的廉洁产生,这不但不利于吏治的改善,反而会起到相反的作用。

[1]陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1959.

[2]房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[3]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974.

[4]姚思廉.梁书[M].北京:中华书局,1973.

[5]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.[6]

[6]令狐德棻,等.周书[M].北京:中华书局,1971.

[7]姚思廉.陈书[M].北京:中华书局,1972.

【责任编辑:庄桂森 】

2017-03-18

韦琦辉(1982—),男,江苏丹阳人,副教授、博士,主要从事中国古代史研究。

K235

A

1672-3600(2017)07-0074-04