高校管理人员职业高原现象探析

2017-06-19林国宏

林国宏

(泉州师范学院,福建泉州 362000)

高校管理人员职业高原现象探析

林国宏

(泉州师范学院,福建泉州 362000)

避免高校管理人员职业高原现象是提高高校行政管理效率关键。应用人-环境匹配理论分析高校管理人员职业高原现象成因,并从人力资源管理实践角度提出解决对策,可为避免高校管理人员职业高原现象,提高高校行政管理效率提供参考。

高校管理人员;职业高原;人-环境匹配

一、研究背景

1977年美国心理学家Ference等[1]提出职业高原概念,引起学者与企业人力资源管理者关注。职业高原是指个体职业生涯达到一定高度,进一步发展可能性极小[2]。此发展既包括组织层级的纵向发展,如晋升;也包括个体工作责任的拓展与能力突破。职业高原是个体对工作暂时或永久的失败或失望,大部分员工在工作中会经历职业高原[3]。学者普遍认为这是一种消极现象,会导致消极工作结果[4],如工作满意度、工作绩效、组织承诺较低以及离职等。

高校是培养人才的主阵地,其能否高效运行关系社会的可持续发展,而高校教工的职业高原现象制约高校高效有序发展。已有文献中,大部分学者关注焦点为高校教师的职业高原现象,部分学者关注网络时代图书馆员工与高校辅导员的职业高原现象研究。但高校管理人员职业高原现象研究论文有限,且不够深入。

高校管理人员是指负责学校日常教学、科研管理工作,承担服务教学科研工作职责的人员,其职业素质与工作状态反映高校整体办学水平与层次,影响高校行政管理状态与效率。当前高校内外部环境发生变化,事业单位人事制度改革及“双一流”建设对高校管理人员提出更高要求;同时,高校科层式组织结构、管理机制与管理人员自我实现间的矛盾凸显。高校管理人员在内外部环境强化与自我实现弱化反差中易出现职业高原现象,不利于高校与管理人员自身事业发展。因此,梳理高校管理人员职业高原表现,分析其成因,提出有效解决对策,有助于高校管理人员克服职业高原现象,提高高校行政管理效率和水平。何韶许等[5]总结2002—2016年我国职业高原研究进展,认为我国职业高原研究存在研究热度降低、指标评价体系落后,研究成果实践指导价值有限等问题。因此,本文运用人-环境匹配理论分析高校管理人员职业高原现象成因,从高校人力资源管理实践角度提出解决措施。

二、高校管理人员职业高原现象表现形式

(一)情绪低落,行为拖沓

一些高校对管理人员的考核较粗放且流于形式,缺乏针对性、操作性强的考核评价体系。对高校管理人员而言,相同职务的管理者在同等时间承担的责任及任务不同,但大部分高校绩效津贴仅与行政职务相关,导致“干多干少一样,干与不干一样”“大干大错,小干小错,不干不错”观念萌生,使高校管理人员在长期面对枯燥琐碎的日常事务时易产生厌倦情绪,工作缺乏主动性,创新意识不强[6]。在工作中易出现情绪低落、敷衍搪塞、行为拖沓等现象,由此演化为服务态度差,工作效率不高。

(二)工作压力大,自我认同感低

随着高校办学规模扩大和事业发展,管理人员工作量与工作压力不断增加。长期重复事务性工作使高校管理人员个人情感过度消耗,易产生挫败感、紧张感、恐惧感,从而丧失工作热情[7]。同时,由于工作性质与教师不同,身份又有别于党政机关公务员,高校工作的管理人员经常面临亦师亦官且非师非官的职业尴尬;管理工作任务重,时间要求严格,经常加班加点,但在薪酬中无法体现。加之发展空间和渠道有限导致管理人员心理失衡,自我认同感低。

(三)人际关系紧张,群体关系失衡

高校中教学科研人员倍受关注,而管理人员作为教学科研服务群体,一旦出现职业高原现象,往往选择封闭自己,以消极态度对待工作,表现出对服务对象厌烦、排斥等情绪,甚至将不良情绪向同事宣泄,引发人际关系紧张,造成群体关系失衡。

职业高原现象不仅会使高校管理人员产生职业倦怠、不求上进也会导致高校整体工作效率低下、改革与创新发展受阻等,最终影响人才培养质量。

三、高校管理人员职业高原现象成因分析

高校管理人员职业高原现象成因具有多面性,且各因素间互相影响,相互关联。职业高原现象由心理因素及环境因素引起,并受到人与组织的交互影响[3]。无论个体还是组织因素,均为人与工作环境不匹配造成。

人-环境匹配在工作中突出表现为人与工作环境的互动关系,是指个体特征与环境特征的兼容性。李国昊等[8]研究发现,当员工和组织间关系出现矛盾无法解决时,会出现职业高原现象。具体表现为:第一,个体需求或期望与环境提供的资源不匹配;第二,环境需求与个体提供的技能或能力不匹配。人-环境匹配是多维概念,各维度匹配程度对高校管理人员职业高原均会产生一定影响。

(一)人-职业匹配

人-职业匹配体现个体人格特征与其职业的适应性。匹配度高则个人人格特征与职业环境协调,工作效率较高,职业发展顺利。反之,则职业发展缓慢甚至停滞不前。高校管理人员面对枯燥琐碎的日常事务,需认真仔细、自律性强、客观理性并认劳认怨。如管理人员无法保持这些个性特征,易导致工作拖沓、斤斤计较,业绩较差从而产生职业高原现象。

(二)人-工作匹配

人-工作匹配强调个人知识、技能或能力与岗位要求匹配,同时个人工作需求(报酬、价值)与工作岗位供给(薪酬、机会)匹配。匹配性高有利于个体最大限度发挥才干,促进个体职业发展。匹配性低则个体工作业绩很难有较大提升,无法在工作岗位上充分发挥作用,职业发展受阻。人-工作匹配可有效降低个体对工作的厌烦、厌倦等消极感知[9]。

高校管理人员的性格、能力及对工作的期望等与其工作岗位要求是否一致、协调,决定人-工作匹配度。匹配度越高,出现职业高原的可能性越小。高校工作面临日益复杂的内外部环境,对管理人员的综合素质和管理水平提出更高要求。一些管理人员忙于应对繁杂事务性工作和公关活动,仅满足于较低层次需求,而缺乏高层次的自我实现需求,工作动力与学习热情不足,制约自我能力提升。随着职业生涯推移,其能力已难以满足岗位要求。同时,与同事间差距越来越大,加重心理失衡。能力、性格、心理落差等导致管理人员职业发展停滞,易出现职业高原现象。

另外,在既定工作时空中,高校管理人员未能与教师享有同等程度的尊重,服务又未必为服务对象认可,导致其缺乏满足感和归属感。同时行政管理工作具有一定模糊性,职责不明确,高校管理人员无法明确界定自身角色,加之未建立有效的考核评价体系,长此以往,高校管理人员工作热情必然降低,产生系列生理与心理问题,最终出现职业高原现象。

(三)人-组织匹配

人-组织匹配要求个体与组织有相似的基本特征,如人格、价值观、目标等与组织相关的特征匹配。同时,组织提供的物质条件、发展机遇等满足员工需求,员工的知识、技能、经验等满足组织发展要求。匹配度高会提高员工的工作满意度,提升工作绩效,更易获得主观职业成功感[10]。

人-组织不匹配是目前高校管理人员产生职业高原现象的重要原因。一方面,科层式结构导致个人发展空间较小。因高校管理工作业务性较强,且很多高校在管理干部选拔中注重职称、学历,校级领导干部以及部分专业性较强的机关部处、教辅单位负责人往往由教学科研人员兼任,对专业技术职务提出较高要求。受岗位条件限制,管理人员在干部竞聘时,绝大多数只能在科级或处级层次发展,晋升机会相对有限。另一方面,高校内部管理体制不健全导致管理人员横向发展空间受限。高校工作重心主要在教学科研和人才培养,许多制度必然向教学科研队伍倾斜,而对从事服务工作的管理人员定位和作用认识不足,工作轮换、内部交流以及职业生涯规划未得到充分重视。学校对管理人员重使用、轻培训,使其长期处于“透支状态”。缺乏有效激励机制,职务晋升不确定与职称晋升困难等不利条件,严重影响高校管理人员横向和纵向发展,导致其工作缺乏持续热情与主动性。

(四)人-上级匹配

人-上级匹配强调个体与上级在价值观、目标、人格特质、偏好等方面的一致,这种属性强调个体和上级间潜在心理属性的匹配[11]。高校管理侧重工作任务下达与完成,进修、评聘到晋升等各环节均易忽略管理人员真正心理与精神需求。同时,学校制定发展战略规划,管理人员参与度低,挫伤积极性,很难对领导产生认同感,降低其责任感和成就感,易产成职业高原现象。

(五)人-团队匹配

人-团队匹配是指个体与团队其他成员间的匹配[12],包括与其他成员在价值观、态度、信念等方面的一致性,以及个体和其他成员在技能、能力、人格特征等方面的互补或支持。匹配度高,则个体可通过其他团队成员产生情感、心理上的认同,并可通过其他成员的经验建议获得工作技能和能力提升,工作效率和工作满意度较高。

四、高校管理人员职业高原的应对策略

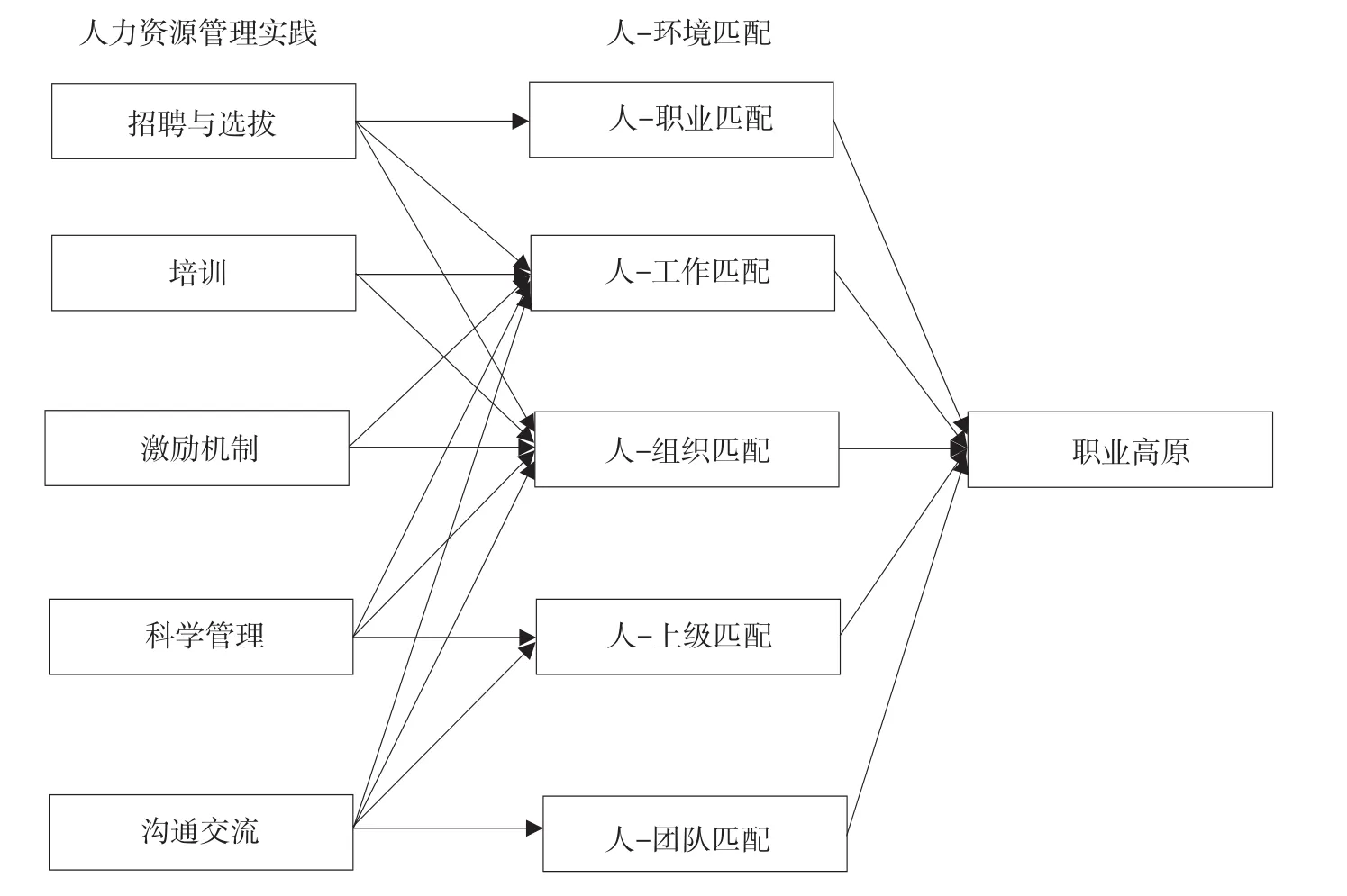

基于以上分析,如高校管理员工因个人或组织因素造成人-环境不匹配,会增加职业高原现象产生可能性。减少高校管理人员因职业高原现象带来的危害,使其达到自我价值与职业发展的和谐统一,不仅需要管理人员个人努力,更需要组织层面支持。增强高校管理人员的人-环境匹配度,避免职业高原现象,可实现管理人员更好职业发展。可通过人力资源管理实践提高人-环境匹配度,降低产生职业高原可能性,如图1所示。(一)科学招聘,把关进人关

图1 高校管理人员职业高原影响路径

高校招聘管理人员时,通过心理测试、职业选择测试、人力资源胜任力模型等技术和方式,选择适合高校管理工作的人员,保证应聘者个性特征、技能等契合岗位需求,保证人-职业匹配与人-工作匹配;同时,通过面试访谈等方式考查应聘人员的价值观、偏好、态度、目标等是否与组织的文化、价值观、目标等吻合,保证人-组织匹配。

(二)加强培训,提升素质

个人能力和素质是胜任工作的基础,培训是增强能力和素质的有效手段之一,也是促进人-工作、人-组织匹配的有效途径之一。一方面,高校管理人员应根据工作需要,不断更新知识结构,逐步建立与工作需求匹配的职业期待,避免脱离岗位实际设定过高目标;适应高教发展需要,不断提高业务水平,拓宽知识面,使自身具备解决工作难题及实现更高目标的能力,更好适应工作岗位需要。另一方面,组织应为高校管理人员提供培训与进修机会。对管理人员开展相关培训[13],使其正确认识自我,摆正位置,以合理方式提出工作诉求,接受并面对现实,避免因心理预期和回报反差过大造成心理落差与职业倦怠。加强现代教育与信息技术培训,不断提升管理人员运用信息技术处理繁杂事务的能力。为管理人员提供进修学习机会的同时,促进内部交流,通过对比管理模式、管理过程,扬长避短,获得能力提升并实现更好发展,防止出现职业高原现象。

(三)建立激励机制,保障权益

科学合理的激励机制有利于增强管理人员对组织的认同感,明晰工作职责,促进人-工作匹配和人-组织匹配。高校应将绩效薪酬与激励机制结合,运用绩效杠杆提高管理人员的主动性与创造性。摒除考核中的形式主义,落实责任,激励先进;重视激励手段的合理运用,根据个体需求采取不同激励手段和形式。对适合技术方向发展的个体,适当增加外出培训与进修学习机会;对适合管理方向发展的个体,合理有序地提高其工作难度,增加工作挑战性,并在此过程中根据工作实效及时给予一定激励。在构建激励机制同时,还应保障管理人员相关权益。高校管理人员处于高校行政管理“一线”,在落实和实施国家相关政策过程中,应保障其合法权益,落实待遇,使管理人员的付出与回报基本对等。管理的关键是把握好学校激励诱因和预期的员工贡献间的平衡[14]。

(四)科学管理,增强职业弹性

通过对岗位职责、目标以及发展空间的科学设置,增加管理人员对领导和学校的信任,提高人-共作匹配、人-组织匹配以及人-上级匹配程度。首先,学校应制定切合实际的发展目标,充分调动管理人员积极性,明确岗位职责,实现管理人员对工作目标的自我驱动。同时,制定标准、规范程序,使办文办事有据可依、有章可循、衔接有序。维护良好的工作秩序,以规范管理促进与调整业务行为,加大对管理行为的监督力度,形成合理监督与约束机制。其次,基于高校管理人员的职务不确定性,学校应拓展管理人员发展空间,建立职务与职级相结合的岗位管理制度,改革现行职员职级与行政职务对应的“双梯”制度,进一步增加“双梯带宽”,对优秀管理人员,即使是无行政职务的普通科员,在其工作业绩、日常表现、工作年限等符合规定时通过竞聘形式晋升到更高级管理职员岗位,享受相应待遇,而不受行政职务限制。在深化制度改革,设计多元通道同时,还应完善配套管理机制,增强管理人员的职业弹性,如实行分类管理。

(五)完善沟通交流机制,营造和谐工作氛围

良好的沟通渠道可增加上下级间的了解与认同,更好传递组织文化、价值观念,促进同事间的和谐互动,增强人-工作匹配、人-组织匹配、人-上级匹配以及人-团队匹配。因此,应建立校级、院级沟通渠道,交流内容和方式多样化,如学习讨论、管理经验交流、培养进修交流、职业发展交流等。同时,应加强宣传,转变教职员工“重教学、轻管理”思想,营造有利于培育优秀管理人员的良好制度环境,拓宽高校管理人员专业化发展的职业路径。

五、研究展望

本文主要从理论视角分析目前高校管理人员职业高原现象成因及解决措施,未来还需从实证方面展开研究。

[1]Ference T P,Stoner J A,Warren E K.Managing the Career Plateau [J].Academy of Management Review,1977(4).

[2]Greenberg J,Baron A R.Behavior in Organizations(8thed.)[M].New Jersey:Prentice Hall,2002.

[3]Feizabadi Y,Seyyedi S K.The Effect of Job Characteristics on Career Plateau of Human Resources[J].European Online Journal of Natural and Social Sciences,2015(1).

[4]袁淑玉,刘瑞政.职业高原与组织承诺、工作满意度、离职倾向关系研究——基于1826份新疆科技工作者的问卷调查[J].领导科学,2016(17).

[5]何韶许,袁箐,郭龙燮.国内职业高原(2002—2016)研究进展与述评[J].现代商贸工业,2016(22).

[6]王璠.高校基层管理人员职业倦怠成因研究[J].河南教育(高教),2014(2).

[7]吴海平.高校机关管理人员职业倦怠及缓解措施探析[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2015(3).

[8]李国昊,白光林.职业高原产生机制分析及其启示[J].经济师, 2008(9).

[9]Jiang Z.The Relationship between Career Adaptability and Job Content Plateau:The Mediating Roles of Fit Perceptions[J]. Journal of Vocational Behavior,2016(6).

[10]Vogel R M,Feldman D C.Integrating the Levels of Person-environment Fit:the Roles of Vocational Fit and Group Fit[J].Journal of Vocational Behavior,2009(1).

[11]刘光辉,谢义忠,时勘.组织情境中的人——环境匹配[J].湖南师范大学教育科学学报,2010(3).

[12]Werbel J D,Johnson D J.The Use of Person-group Fit for Employment Selection:A Missing Link in Person-environment fit[J]. Human Resource Management,2001(3).

[13]张坤其.高校行政管理人员心理失衡的成因及对策分析[J].宁德师范学院学报(哲学社会科学版),2014(1).

[14]Xie B,Lu X,Zhou W.Does Double Plateau Always Lead to Turnover Intention?Evidence from China with Indigenous Career Plateau Scale[J].Journal of Career Development,2015(6).

F272.92

A

1672-3805(2017)02-0035-05

2017-02-20

林国宏(1981-),男,泉州师范学院人事处助理研究员,研究方向为高校人事管理。