小学生数学学习中感性思考的理性分析和应对

2017-06-18周育俭

周育俭

摘要:小学生受认知心理水平的限制,在数学学习中经常会先以感性思考的方式来面对学习内容和学习情境,而教师应对这样的感性思考往往比较消极,这不利于学生数学学习的发展。小学生数学学习中感性思考的发生存在着必然性,它能体现学生的学习自主性和经验积累、运用的情况。运用等候、倾听、激发等智慧,积极应对学生的感性思考有助于教师真实把握学生的学习状态,改进自己的教学,实现教学的优化。

关键词:小学数学;感性思考;理性应对

中图分类号:G623.5 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2017)02A-0100-06

抽象是数学最主要的特征,数学知识又多是抽象思维的产物,因此教师总是希望学生在数学学习中的思考更具逻辑性,也就是思考多一点合理性与严密性,多一点清晰性与条理性,这就是所谓理性地思考。这样的要求与希望无可厚非,理性思考也是学生最终达成数学知识理解与掌握的必由之路。但当我们置身于小学生数学学习的现场,不难发现最初左右学生数学学习的却是那些非理性的思考,是学生面对学习对象时大脑的直觉化加工,这样的加工受小学生心智水平的限制,体现在表达上就是浅显和片面的认知和比较快速的直接反应,其内容也主要集中于形象地再现,我们可以把这样的思考叫做感性思考。

小学生在数学学习中的感性思考往往得不到教师的足够尊重和重视,教师或在教学设计时就试图避免学生感性思考的产生,或在感性思考实际发生时视而不见,让学生重新思考……如此消极的教学应对不能有效促进学生的自主学习和有效发展。本文基于对学生真实学习现场的分析研究,整理小学生数学学习中感性思考产生的原因以及内在的教学意义,以期探寻正确的应对措施,让感性思考帮助教师改进教学,更好地促进小学生数学学习素质的发展。

一、感性思考的自然发生

(一)形象的直接感知——感性思考发生的外在条件

数学知识来源于生活又高于生活,是对现实世界的抽象概括和无限遐想的结果。数学知识在产生与发展之初就被人们用来理解和解释大千世界的实际问题,因此数学学习的起步阶段,离不开对事物“形象”的感知。

例1,五年级《分数与除法的关系》的学习现场:(教师出示图片)4个小朋友围在桌前,桌上有3块饼。旁边配题“把3块饼平均分给4个小朋友,每人分到多少块饼?”

教师:“看完这个问题,你有什么想说的?”

生1:“3块饼好像不够分。”

生2:“平均分的话,每人一块饼都不到。”

生3:“平均分应该是4÷3,每人多少块我还不知道?”

生4:“应该是3÷4,每人分到0.75块饼。”

1.具体的形象促发感性思考

小学生数学学习的起点是生活:把生活中的具体事物作为学习材料开始认数,形成对数字形象的感知和记忆(比如像水中鸭子的“2”),同时感知了数字的基本意义——计数;又通过感知事物的外形开始认形,了解事物的外在特征(比如圆形是没有尖尖的角,可以滚动),感知了外形与构造之间的联系;还通过感知相关联的事物形象,感知事物之间的关系(比如剩下的鸟儿是原有的鸟儿减去飞走的鸟儿),体验分析和解决实际问题的方法。这些感知的基础都依赖于具体的形象。

具体形象的感知活动是小学生数学学习的主要内容,也符合小学生形象思维的特点。面对这些具体的形象材料,小学生主要运用自己的感觉器官去感知,经历的思考比较快速、简单、直接,思考的结果也以感性呈现为主。例1中生1主要就是图片形象的感知,他把3块饼的形象和4个小朋友的形象联系在一起,结合自己平时的经验,马上得到“不够分”这一结论。

2.“抽象”的形象左右感性思考

随着数学学习的深入,各种抽象的概念和符号开始充塞在学生数学学习的过程中,并作为数学学习又一种材料展现在学生的眼前。这些数学学习材料虽然是抽象存在的,但在小学生的记忆中却还是以具体的“形象”存在,只不过这里的“形象”不像具体事物那样凭感觉器官来感知并保存,而是以比较固定的“印象”在学生的大脑中留存。当它们没有被打破或者没有得到有效深化的时候,就会直接左右学生的感性思考。

比如一个初级的抽象概念“一共”,在学生的大脑中就是以“+”或“数量合并”的形象存在的;再比如“÷”在学生的大脑中经过不断的演算强化,最终形成较为固定的形象,那就是除法的基本運算方法以及较大数除以较小数的外在形式。例1中生2在掌握“平均分就是大家相等”这一形象的基础上思考得到“每人一块都不到”这样的结论。

(二)经验的快速作用——感性思考发生的内在因素

大脑依据人经历过的事所留下的各类印象(即经验)对信息进行加工,从而产生思考。数学学习的经验包括直观感知的经验、知识理解的经验、操作活动的经验、抽象概括的经验、知识迁移和运用的经验以及模型建构的经验等。学生已有的这些经验都是来自各种数学活动,附着于特定的数学活动情境之中,当新的数学学习情境与建立经验之时的情境相似的时候,这些经验随即容易产生同化迁移。

例2,四年级《认识亿以内的数》学习现场:教师出示图片和数字“月球与地球之间的距离是三十万千米,2014年茶叶产量七十七万吨……”学生读了这些数量后,教师问:“你们知道三十万、七十七万……这些数有多大吗?”

生1:三十万就是三十个一万,七十七万就是七十七个一万。

生2:我知道,三十万就是在30后面再加4个0,同样七十七万就是77后面加4个0。

生3:三十万就是大正方体要300个,也就是300个1000。

1.直接经验的迁移让感性思考快速发生

小学生数学学习中积累的多是基于“形象”感知的直接经验。这些经过真实的操作、观察等方式获得的经验,在学生的记忆中最深刻。当相似的情境和形象呈现在学生面前时,这些经验会抢先自动迁移到新的情境中,不经历变化,不需要外加条件直接作用于学生的思考,使学生的思考不再需要更多的加工,就得到了结果,这就是感性思考。而类似于猜想、推理、概括等间接经验的发生一般都需要一定的外加条件或者经验的重组等次生环节,作用形式和条件的不同使得直接经验的作用往往发生在间接经验之前。

例2中生1就是在认识万以内的数的时候获得了数组成的直接经验,将三百就是三个一百这样的经验,直接迁移到三十万就是三十个一万。同样生2原先获得的直接经验是一万的写数特征,于是将一万末尾的4个0直接迁移到了三十万、七十七万等较大的整万数中。生3是依据原有的形象化认数的直接经验,将1000个小方块拼成大正方体迁移到对几十万的感知中,產生了三十万就是300个1000的感性思考。

2.经验的点状呈现让感性思考简单发生

经验本身是复杂多样的,不同的学生受不同认知特点的影响,在数学学习中会产生不同的经验积累。同时,小学生在这些经验的获取和记忆过程中还不能形成一定的结构,而是散乱地将经验储存在大脑记忆之中,不同的经验之间很少产生内在的联系,这就使得每次面对新的学习情境时,已有的经验也是点状呈现的。这势必只能促发简单和片面的感性思考。

例2中三位学生的思考依赖的是不同类型的直接经验,它们各自独立存在于不同学生的记忆中,没有一定的系统性,呈现时间很快,触发的仅仅是学生片面的感性思考。而完整的亿以内整万数的认知需要这些经验之间相互协同才能达成。

二、感性思考的实际意义

(一)体现学生自主参与的意识

教师进入课堂就成为数学学习的组织者,他们为学生提供尽可能有用的数学学习材料,学生因学习材料的出现,自愿、自主、有意识地去加工他们,从而产生感性的思考。

例3,三年级《认识长方形和正方形》学习现场:教师给学生提供了彩色卡纸做成的正方形和长方形,让学生通过折一折、量一量等方法找一找正方形和长方形有什么特征。学生纷纷开始端详和动手操作,有学生还没有开始动手就急着发言“老师,我知道正方形和长方形四个角都是方方的,长方形扁一点”,“我知道正方形四面都是一样的,长方形不一样”,有学生才动手一会就说“我的长方形比正方形大”(教师提供的长方形的宽和正方形的边长一样长),“长方形和正方形都是可以对折的”……

这些学生的表达都是来自他们的感性思考,他们对正方形和长方形简单的感知在一年级就发生了,生活中对这两个图形也有比较多的接触机会,因此对于本课的学习和参与的活动都有较高的兴趣,更有表达的愿望。

1.在参与中获得自我的满足

无论怎样的思考都是一种大脑的加工,都体现了主体的自我投入。感性思考的产生来自小学生对于具体事物形象的兴趣,他们运用自己的感觉器官对形象进行感知和加工。此时学生的自我欲望是强烈和主动的,它不包含对他人认可的期待,是一种主观的表现。不管这样的思考是否伴随着语言被表达出来,呈现的都是一种积极学习的态度,获得的是学习的自我满足,这对于身心刚刚开始走向自我的学生来说是一种宝贵的经历。

2.在思考中展开自由的想象

学生在产生感性思考的时候,主要依赖于对“形象”的感知,这里的“形象”不仅仅指具体事物的外在形象,还包括数学的文字、符号等对于学生来说具有的“形象”。这些形象给予了学生思考的自由。

数学家康托尔说过:“数学的本质在于思考的充分自由。”学生的感性思考就是自然地摆脱了抽象概念的束缚而激发的想象力,想象力是凭借感性思考的多样性而产生的一种感知能力。在例3《认识长方形和正方形》学习现场,学生表达的“正方形四面都是一样的”并没有用长度相等的概念,但是却体现一种对空间的直觉判断和想象,这样的感性思考不仅仅是基于经验,更是自我经验的一种创造性发展。

(二)让经验从无形变为有形

任何思考都来自于个体已有的经验对信息的加工,学生就是带着经验参与到学习的活动中,从而产生思考。因此,学生的数学学习经验是教师在教学中需要把握的学情之一,但是相对于具体的数学知识和技能来说,很多的数学学习经验在数学学习中无法用语言明确地描述出来,而只能反映在学习者的活动和行为过程之中。学生通过感性思考而表达出的思考结果,真实地反映了他们所具有的数学学习经验,为教师有效组织和开展教学提供了现实的学情资源。

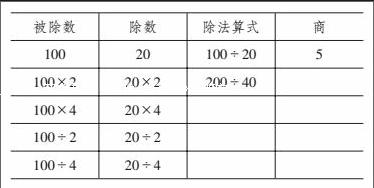

例4,四年级《商不变规律》学习现场:教师让学生完成表格

然后让学生观察表格,说一说你发现了什么?

学生马上就有这样的回答:“商都是5”“被除数上面乘2或4,下面除以2或4,除数也是这样”“被除数乘2的时候,除数也乘2,被除数乘4的时候,除数也乘4……”

教师追问:“那如果被除数乘3,除数也乘3,你们猜一猜商会是多少?”

学生有的直接猜“商是5”,大部分学生在观察犹豫片刻后也猜商是5。

教师让学生说一说现在的除法算式,口算出商,然后让学生继续做几次类似的猜想和验证。

教师接着引导,“通过这几次猜想和验证,你又有什么发现?”

在这个数学学习的现场,我们可以感受到学生一开始的观察和发现是基于简单直觉的感性思考。这些表达体现了四年级学生的观察经验还只是关注事物(这里的算式)外在的形象特点。观察的方式有横向的,也有纵向的。在感知对象之间联系的经验上,主要还只是“相同”与“不相同”的判断,并没有形成内在联系的经验。教师在获得这些学生感性思考的反馈信息后没有继续等待学生“再去发现”,而是组织了一系列的猜想和验证,有效引导学生慢慢体验到被除数、除数的同时变化与商不变之间的联系,达到了教学的目的。

1.看得见的经验特点

小学生数学学习时产生的感性思考主要是将自己已经具有的经验直接作用于各类形象。这个过程中学生的学习经验不经修饰与变化以直接快速的方式转化为思考的依据,无目的无隐藏。

学生凭着直觉将自己的经验迁移到新的数学学习中,经验本身不发生明显的变化,这样的同化性迁移体现了学生最原生态的经验加工方式,不仅直接反映出学生个体和群体有怎样的经验积累,更显现出这些经验的建构特点,即怎样的学习情境会激活这些学习经验。这对于教师来说无疑是教学最基本需要把握的学前资源。感性思考让学生的学习经验从内隐转化为了外显。例4《商不变规律》的学习现场,学生观察数据的经验就是被图表中算式的特点激发产生了感性思考。

2.明晰的经验发展趋势

学生的数学学习经验不是固定不变的,它会随着数学活动以及活动的特点不断变化。也只有经历更多的数学活动,学习经验才会越来越丰富,才会不断被更新和提升,有些学习经验会发展成为数学知识或数学的思维习惯。这就需要教师看清学生学习经验的发展路径和趋势,创造和开展与之适应的学习活动。

当学生由经验而产生感性思考的时候,会因情境的变化产生思考的困境,这些困境可以反衬出经验需要发展提升的方向和必要性。有的学生会在感性思考时自我感知这种体验,有时更需要教师抓住契机为学生学习经验的发展创设相应的数学活动。

例4《商不变规律》的学习现场,横向与纵向观察经验是学生原有的学习经验,但是这样的经验显然不能完成这一次数学活动需要探索的任务,这就需要学生体验“相同”与“不相同”之间本质的联系,获得相应的感知经验。有了这样的经验学生才能实现对规律探索的整体把握,这就是本次数学活动需要让学生获得的经验发展。

(三)让学习的持续推进成为需要

大多数时候学习材料或学习内容呈现的目的是为了让学生学习新的知识和技能,同时获得新的经验。此时,学生生成的感性思考就是促发继续学习的催化剂。

例5,五年级《小数加减法》学习现场:问题情境中的条件是每个文件夹7.5元,每支圆珠笔4.25元,问题是求买一个文件夹和一支圆珠笔共需要多少元?学生列式7.5+4.25,教师让学生列竖式进行计算,许多学生列成了这样的豎式:

这是学生基于整数加法和三年级的一位小数加法列竖式的经验,通过感性的思考列出的竖式。但是马上有学生提出这是错误的竖式,而错误的原因学生只能通过价格估算来感知是11元多,不可能是4.95元或者49.5元,应该小数点对齐相加。至于为什么要小数点对齐相加,多数学生再次陷入困惑之中。

1.亟待走出被“欺骗”的现场

当学生的思考与陌生或未知的“形象”相遇的时候就会发生已有经验“无效”的现象。经验被固定在以往的情境中,对“形象”感知的信息无法获得有效、快速的加工,学生的意识就会处在一种无所适从的状态。此时,学生个体的心理就会产生一种被经验“欺骗”的感觉。对于小学生来说这是一个自己无法独自面对的时刻,亟待获得他人的帮助获得新的经验,从而走出感知与思考的现场,摆脱心理的压力。

此时新的学习是一种迫切的自我需要,如果任由学生在“欺骗”中迷茫,学生的学习兴趣、动力和信心就会被“反正我不懂”的心态所淹没,继续学习也就丧失了主动性,成为机械被动地接受。

例5《小数加减法》学习现场中,学生在感性思考中陷入被“欺骗”的境地,原本学过的整数加法以及一位小数加法的竖式都是末尾对齐相加,并且这一经验也一直被训练强化,如今却“错误”了。虽然可以说,这是学生对于加法末尾对齐的本质算理没有形成有效的建构,但被“欺骗”的感觉是真实的。怎么办?需要学习!

2.亟待走出表达的困境

学生在经历感性思考之后,需要将思考所得表达出来从而获得自我的肯定。而数学的表达需要特定的语言和符号,当学生经历感性思考并获得结论性的感知后,却发现已有的语言经验无法表达时,学生内心是着急的,他们希望马上学习新的数学语言和符号,以此实现自我的肯定。

数学表达的语言和符号本身就蕴含在数学知识和数学思想之中,学生需要学习新的数学表达语言时,也就是要学习新的数学知识或技能。在例5《小数加减法》学习现场中,有的学生提出了小数点对齐列竖式的想法,但是却无法用语言表达其中的道理。

3.因“谜”而生的学习需要

形象感知的不可表达,感性思考的停顿不前,都让学生对原有的经验产生距离。需要感知的形象变成了不可思议的对象,对于小学生来说就会产生一个问题:这个是什么?这就是“谜”的产生。学生通过和“谜”的对峙,才会感受到只有学习老师的语言和新的数学知识,才能重回自己的认知世界,才能重新将自己的世界整理得有条不紊,这就是自我学习的动力。

“着迷”反映儿童与生俱来的一种对未知探索的兴趣。人们从小到大就有对“谜”的一种好奇心,往往“谜”就产生在感性思考的困顿之中。在例5《小数加减法》学习现场中,7.5+4.25这样的一位小数加两位小数对于许多学生来说就是一个暂时无法破解的“谜”,这个“谜”的价值就在于可以启迪学生实现完整的加法算理的建构——相同数位的数字(计数单位相同)才能相加。

三、感性思考的理性应对

当我们站在小学生数学学习的现场,看清感性思考的产生和意义,我们就不会再抱怨学生会有这样显得“粗糙”的感性思考,会以更加理性的方式去应对学生的感性思考。

(一)等候的智慧

小学生的数学学习需要教师有“等候”的心态,等待学生的感知、等待学生的思考、等待学生的知识生成、等待学生思想的提升。而“等候”更是一种积极面对的智慧,是对学生学习的尊重。

1.因其必然性而等候

小学生数学学习从基础开始,从形象感知开始,依赖那不太丰富的数学学习经验,因此感性思考是必然发生的。我们不能因为那些感性思考的浅薄而放弃形象的学习材料,让学生跳跃到理性的思考,反而要等候感性思考的发生,这样既符合数学学习的规律,也符合学生身心发展的需要。

2.因其自主性而等候

感性思考因兴趣而发生,体现了小学生主动的学习愿望,这是保持学生数学学习长久动力的前提。同时,数学学习必定要从生活实际向抽象世界发展,对于小学生的心理和能力要求会越来越高,感性思考可以说是数学学习有效的学习铺垫,让学生在形象与抽象之间达到认知的缓冲。主动思考中获得的成功体验比之在教师指导下完成的学习体验更容易满足学生自我肯定的心理需要。此时的等候,不仅让学生在非压力的环境下实现学习自主性的延伸,更是打开了学生数学学习想象的空间。

就像在例3《认识长方形和正方形》的教学中,教师并没有因为学生感性思考后的回答不够标准而打断学生,反而耐心等候学生表达出自己的观点,不仅保护了学生学习的兴趣,而且很好调动了学生自主学习的积极性,也为后面抽象化概括长方形和正方形的特点打下了基础。

(二)倾听的智慧

如今我们倡导“以学定教”,就是要充分了解学生,根据学生的学习实际开展教学。学生的学习能力和学习经验等很多需要教师把握的信息,在课前是无法做到完整和正确把握的,学生学习之初的感性思考是教师了解学生最直接的途径。这里的“倾听”不仅仅是听,更是一种关注、理解和把握。

1.倾听个性的表达

学习最终是学生个体的行为,感性思考同样体现的是学生个体的知识基础和经验积累。教师认真倾听每个学生的感性思考表达,就能掌握这一学生数学学习的基本现状和特点。基于这样的了解,教师可以通过个性化的辅导,幫助每一位学生在数学学习上获得更均衡的发展。

2.倾听群体的反馈

感性思考不会只发生在个别学生身上,当学生们一起面对同一情境,直面相同的“形象”时,因个体差异会产生不同的感性思考,但这些个性思考中必然存在一致的因素,掌握和理解这些感性思考所包含的共同特点,有利于教师在课堂中及时地改进教学。

就如例4《商不变规律》的教学中,教师倾听学生群体的感性思考,掌握了学生原有的观察经验,理解了学生缺乏感知变化之间的联系的能力。于是组织开展了后续的猜想和验证,让学生通过猜想感受“变”与“不变”之间的联系,为学生创造获取新的学习经验的机会。

(三)激发的智慧

教师要引导学生学习新的数学知识,就要善于激发学生主动探索学习的热情。只有当学生有强烈的学习愿望的时候,学习才是最有效的。从上述分析中我们可以看到,学生的感性思考往往会让学生达到“不愤不启,不悱不发”的境地,这也正是激发他们自主学习的最佳契机之一。

1.在“愤悱”时激发

当学生因有限的学习经验与现实的学习情境无法融合的时候,被“欺骗”的感觉让学生处于“愤”(想不通)而待“启”的困境,学生学习的强烈愿望是为了让自己能认识、会学习,以实现自我的发展。同时学生在感性思考需要表达,但遇到表达困境时,学生处于“悱”(不会说)而待“发”的困境,学生也想马上得到教师的帮助。此时,教师不能再观望,要善于通过分析学生的感性思考发现和把握时机,及时引导学生展开正确的学习活动。

2.在“谜”恋中激发

不是所有需要学习的新知识对于学生来说都有“谜”一样感觉。但当学生根本无法将旧知和经验作用到新知识的学习中,新知识对于学生来说就是一个“谜”。谜需要全新的知识和技能去解决,这种既感觉新鲜又充满神秘色彩的“形象”最容易让学生有冲动去探索和学习。抓住这样的契机,开展新知识的教学,可以让学生充分感受数学知识的魅力。

比如在例5《小数加减法》的教学中,当学生凭原有整数加法的经验无法解释7.5+4.25的计算方法时,会产生强烈的学习愿望。教师让学生先根据两个具体的钱数进行计算得到11.75元,引导学生说出是怎样算的,再让学生探索如果7.5+4.25不是计算钱数可以怎样想。这样抓住了激发学生探索学习的契机,让学生在两种计算方法的比较中得到相同计数单位的数字相加这一加法计算根本算理。

当然感性思考不是学生数学学习的终点,而是起点。数学抽象的本质决定了数学学习的目标最终要通过理性的思考去实现。教师应正确对待学生的感性思考,以此激发学生深入学习,启迪学生走向理性的思考,从而形成更具生命力的课堂。

责任编辑:石萍