知道即为正确

2017-06-15斯蒂芬赫瑟林顿

[澳]斯蒂芬·赫瑟林顿/文

高 桦/译

知道即为正确

[澳]斯蒂芬·赫瑟林顿/文

高 桦/译

所有那些知识论上最牢固确立的论题之一是:知识不单纯是一种真信念。如此这般被标准描述的知识,至少是一个知识论上得到确证的真信念,也许是通过作为好证据的确证。但是这个标准的概念在知识论上比其应当所是得到更加牢固的确立。在一种知识极简主义看来,知识朴素地是一种真信念。如果不被用作证据,那么一个真信念的好证据就一无所是;并且,即使它作为证据而使用,这种用法也只需要被解释为起到了一种原因的作用。这种作用可能是“从外部”产生知识—— 真信念。因此,这种证据也许不需要被视作“从内部”导出结果的知识的一部分—— 它至少是得到确证的信念。

知识;证据;真信念;知识极简主义;得到确证的真信念;《美诺篇》;科恩布利思

一、知识本性的一个传统的概念模型

长久以来,关于我们何以必须开始设想知识的本性,西方知识论者给我们讲述了一个朴素的故事。但是长久以来其概念上的基础弱于他们所认为的那样。本文将就这个相同的现象讲述另外一个故 事。

在传统的知识论故事中,知道至少是:(1)某人具有一个真信念(比方说一个信念的内容符合一件事实),以及(2)某人的信念以一种由真所导向的方式—— 例如通过好证据—— 得到了良好的支持。人们勾勒了如下这幅格式化的图景:知识至少是一种得到确证的真信念。也许稍不严谨地给出这一格式化观念的最简单的方式通常是:知识至少是一个真信念,它由信念为真的好证据所伴随或支持。

那个传统的图景有多么标准呢?在西方知识论当中没有什么比这个更标准了。西方哲学史上,对知识本性的这种看法早在柏拉图的《美诺篇》和《泰阿泰德篇》里就出现了。它的经典出处是《美诺篇》,苏格拉底对美诺说:

正确的意见只要保持不变,它们就是一样好东西并且带来各种好处,但是它们不愿意长久保持不变。它们会从人的心灵中逃走,所以直至某人通过给出关于为什么的理由的解释将它们拴住时,它们才有价值。美诺,我的朋友,如我们前面所同意的,那就是回忆。当它们被捆住之后,首先它们会变成知识,接着就保持在对的位置。这就是为什么知识比正确的意见更受褒奖的原因,并且知识因被拴住而与正确的意见不同。(97e-98a)①

于是(我们已得到确保的是),知识与单纯“正确的意见”不同;并且这个区别得到知识这一方的赞赏,因为在相关的方面知识比正确的意见更好。具体地说,美诺和苏格拉底在讨论的是,如果某人去拉里萨(Larissa)旅行,他需要走哪条线路。他们同意(在97c处),一个关于线路在哪里的正确的意见本身,与关于该线路的位置的知识一样,都可以用作到达拉里萨的工具。苏格拉底提到并且美诺同意的是,“与知识相比,真意见绝不是一个对正确行动的更糟糕的向导”。然而,在真意见和知识之间存在着一个显著的区别。美诺说:“有知识的人通常会成功,而有真意见的人则只是偶尔会成功。” (97c)为什么会这样呢?在此,苏格拉底提供了他的著名的解释—— 之所以著名,部分因为该解释建基于那个令人难忘的类比。苏格拉底说(97d-e),单单真意见就像是代达罗斯(Daedalus)所作的卓越的雕像—— 它们不受限制,这些雕像逝去了,它们“逃跑了”,而单单真意见也是如此。在这个方面,知识与其形成了对比:有利的情况是,知识包含了某种拴住真意见的东西,所以后者停留在对的位置,因此无法像代达罗斯的雕像那样四处漫游。另外那个能够固定真意见的东西是什么呢?以隐喻的方式且提纲挈领地说,它是一条系绳。以非隐喻的方式从内容上说,苏格拉底说它是“给出关于为什么的理由的解释”。

当代的知识论者已经以一些知识论的术语解释了这幅苏格拉底的图景,最明显的做法就是认为知识需要包含好证据。因此,苏格拉底的思想已经以这种方式得到了分析。如果你把自己的真信念配以为什么它是真的这样的好证据,你就不大可能失去这个信念(也就是说,使它“逃走”)—— 并由此失去你旅行时有希望到达拉里萨的那个方向。在为真的情况下,这个信念确实在某种程度上指示或反映了当前的事实(比如这条就是通往拉里萨的线路)。然而,你需要真信念配以好证据—— 实际上也就是一个旅行指南,在你通往拉里萨的旅途中,信念和证据都引导着你。①如我所示,知识论者非常标准地以证据的占有来解释苏格拉底对“所以然” (the reason why)的说明的谈论。然而,尤其在受到戈德曼(A. I. Goldman)启发的情况下,许多当代知识论者拒斥对知识需要包含证据这一点的承诺。这项承诺被视作知识论上的内部主义;而那些知识论者则对一种外部主义的替代品表示满意,比如你以一种普遍可靠的形成真信念的方式来形成信念。这条外部主义的路径也能够被延伸,从谈论你的信念的形成到阐明你的信念的维持。以上,我已经分析了,苏格拉底要求证据伴随着正确的意见。以下,我们将聚焦的是,当我们谈论证据在知道中的作用时,这些内容是否足够—— 或者是否需要某种更加主动的东西。如果结合着简单朴素与小心翼翼的做法,我们可以把这种传统的设想称作至少确证的真信念(At Least Justified True Belief)的知识设想。②我之所以说“小心翼翼”,是因为该设想的一个更强的版本可能被人们认为同样清晰地从《美诺篇》里苏格拉底的论证中浮现了出来。就那个更强的版本而言,我们并不单纯说知识至少是一个确证的真信念;我们说它就是一个确证的真信念。更加强的表达是,我们会说这就是如何定义知识。当然,众所周知,当埃德蒙德·盖梯尔(Edmund Gettier)以两个假设的情境质疑信念为真且确证对于它成为知识的充分性时,那个更强的说明就受到了他的挑战。甚至盖梯尔也依然没有质疑信念为真且确证对于信念成为知识的必然性。于是,他完全没有触动至少确证的真信念这个设想中的“至少”二字,而本文中我们所要聚焦的是那个较弱的设想。关于盖梯尔挑战的详细讨论及其在过去50多年知识论中的历史,参见S. Hetherington, Knowledge and the Gettier Problem, Cambridge: Cambridge University Press, 2016。

二、重新解释苏格拉底关于系绳的想法

但是,那个传统的设想为真吗?在本文剩余的部分中,我将呈现它为什么不一定为真的理

由。首先的问题是,在这个差不多是一种形象重现的类比的基础之上,美诺不得不欣然同意苏格拉底的看法吗?我们也许会被人怂恿去说:如果支持这个至少确证的真信念的知识设想的代价是,我们将极为依靠一种实际上颇为稀奇古怪的、关于某些具有自我移动能力的雕像(简言之,即代达罗斯的雕像的观念)的形象,那么在关于知识本性的思考中,我们可能终究没有站在坚实的基础之上。于是,我们是否处于有利的位置,这一点将取决于这种想象的雕像和单纯正确的意见之间的假定类比之强度。苏格拉底和美诺都认为单纯“真意见”和知识具有同等的有用性,只要真意见确实保持在对的位置。然而,我们看到,苏格拉底关心的是单纯真意见并没有停留在对的位置。他说,这就是为什么信念—— 即使是一个真信念—— 需要一条合适的系绳,也就是为什么知识不单纯是一种真信念。因此,让我们更加详细地讨论一下那个引导性的苏格拉底式的隐喻—— 在知识的核心处,知识需要包含一条拴住真意见的系绳。苏格拉底和美诺认为系绳的作用在于它使真意见处在对的位置。于是,真意见就能够继续同时为真并且在场。不过,重要的是,这就是苏格拉底和美诺所描述的系绳在该情境中所实现的所有作用了。也就是说,就他们的说明而言,某人通过具有知识所获得的进一步的优点恰恰在于某人具有一个稳定持存的真意见。苏格拉底更加明确地继续主张“对所以然的说明”以及“回忆”此二者的存在。该项来自苏格拉底的明确提议,是他对于如何更具体给出其关于系绳这个提纲挈领的类比之建议:谈论“所以然”和“回忆”是他对于什么东西事实上确保一个真意见停留在对的地方—— 它作为一个稳定持存的意见而保持—— 的建议。

但我们必须接受苏格拉底所提出的这个明确的建议吗?设想一下,在一个特定的案例中,一个给定的真意见确实持存,因为,依照苏格拉底的建议,相信“所以然”的人具有“回忆”。此外,一个当代的知识论者会把这种“所以然”称作个人的证据;并且他甚至可能会同意,正如苏格拉底所设想的那样,它可以通过回忆向个人的心灵显现。请回想一下苏格拉底可能会把这种“所以然”描述为持续拴住相联系的真意见[的系绳]。我们还应该记住,可以获得该结果的并不只有那种方式。只要知识出现所需要的东西是一个一直被拴住的真意见,那么该结果也可通过许多其他的方式获得。一个类似于阿尔文·戈德曼(A. I. Goldman)①A.I. Goldman, “What is Justified Belief?”, in Justification and Knowledge: New Studies in Epistemology,edited by G. S. Pappas, Dordrecht: D. Reidel, 1979, pp.1—23; A.I. Goldman, Epistemology and Cognition,Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.这样的当代知识论者可能提议,该结果可能由个人以一种真值条件上可靠的方式(例如,一种可能导向形成一个真信念的方式)形成他的信念而获得。这项提议对于苏格拉底的主要目的而言也许仍然不够—— 一个真信念,即使是可靠地形成的,实际上随后就恢复为一个单纯真信念,在这种情况下,它可能继续“逃 走”。

一个当代的知识论者可能会回答道:如果信念要成为知识,我们同样也需要一种可靠的维持这个(可靠地形成的)真信念的方式,也就是说,使真信念保持在对的位置。但是,这就是那幅历史地建基于苏格拉底思考方法的常见知识论图景开始分裂的地方。归根结底,与苏格拉底关于真信念停留在对的地方这个目的相适合、相关联的并不仅仅是那些标准地谈及且知识论上得到认可的维持信念的方式。例如,一旦该意见已经可靠地形成,单纯的信心(类似对于改变信念的固执的健忘)可获得一个持存的真意见那样的结果。确实,那种信心可能非常有效地实现这个稳定化的结果。于是,我们不必假定,信念—稳定化的结果需要那种证据—— 那种在知识论上得到认可的“所以然”。我们甚至也不必假定,那个结果需要那种可靠性—— 那种在知识论上得到认可的“所以 然”。

在本文接下去的部分,我将聚焦的是证据,而不是可靠性。证据更符合苏格拉底的精神,并且对于这两个一般认定的知识成分而言,相同的问题总是在已作必要修订的情况下(mutatis mutandis)产生。我一开始就承认。我们当然可以听从并依靠苏格拉底,承认他的信心作为这个世界的一件事实:当被好证据固定在对的地方时,真信念就更为长久且更为有用地持存。但这也是一个我们应当务必小心的时刻,应当提出以下这个问题:苏格拉底如何可以知道,他的这种关于真意见和证据的看法本身为真?这的确似乎是他声称自己所知道的东西,鉴于他为了阐明以下这个属于自己一方的明确的知识主张而没有提供其他什么东西。

我当然不认为我在猜测正确的意见是一种不同于知识的东西。如果我声称知道其他任何事情,并且我做出关于少数事情的知识主张,我会将它作为我知道的一样事情而写下来。(98b)

然而,问题还是在于苏格拉底的概念论证并没有排除这种可能性:未受到任何相伴随的证据的支持(或者说,由一种真值条件上普遍可靠的方法形成),单纯的信心足以拴住一个给定的真信念。因此,我们已经向苏格拉底在该设定中的推理发起了明显的挑战,也就是说:只要(我们被告知)证据在某个给定的关于命题P的知识中的贡献是使命题P的真意见处在对的地方—— 它拴住真意见,(我们应当问的是)具体证据的出现是否实现了这个捆拴的结果,这一点为什么重要?不是任何东西都能获得这个目的吗?甚至可能存在认识论上未得到认可的环境和方法,例如自作主张或自我信念的训练,这些环境和方法可能比证据的出现做得更好。换句话说,远非清楚明白的是:超越那些可能通过许多其他状态或环境(包括那些知识论者标准地不予认可为知识成分的状态或环境)同样良好地,甚或更好地获得贡献的东西之外,证据会有助于信念的稳定性(就苏格拉底所寻找的意义而言)。既然这样,那么我们应当推断,苏格拉底和美诺视为“知道”中附加的好处—— 超越仅仅具有正确的意见—— 的东西,并非无可争辩地指导我们走向一个对他们所分享的观点的有证据的(甚或一个可靠主义的)解释:知识包含一条拴在世界中的系绳。

通过领会以下这一点,我们能够更加全面地理解苏格拉底的如下关切:如果我们要公正对待证据在某人那里所具有的某种知识中的地位,我们何以必须给予证据一个非静止的地位—— 因而是不同于证据单纯在场(prensent)的地位。苏格拉底和美诺的要求说出了,系绳(证据) “对所以然的说明”应伴随着真意见:当某人步行前往拉里萨,他会同时具有一个真意见和某种相关的证据(该意见为真之“所以然”)。但那种关于所需东西的描述潜在地具有误导性。我们需要把“所以然”这个短语理解为指称某种发挥主动的作用的东西,而不是某种单纯以静止方式在场的东西。具体而言,我们必须承认,证据这条系绳应该由认知主体适当地使用,而不是单单被其所拥有。最初,认知主体在形成自己信念的过程中使用证据;接下来,他在维持信念的过程中使用该证据和/或某种进一步的证据。那种要求—— 即使证据在场,它也是一般性的—— 应该成为我们关于个人具有某种知识的理解的一部 分。

通过重新解释来自希拉里·科恩布利思(Hilary Kornblith)①H. Kornblith, “Beyond Foundationalism and the Coherence Theory”, The Journal of Philosophy, Vol. 77, 1980,pp.597—612.的一个例子,我将使以上这个观点变得更加清楚。科恩布利思提出这个例子来反对他称之为纸面论证(arguments-on-paper)的论点。②Ibid.该论点的意思是,如果一个信念在认知上得到确证,那么我们只要求好证据在场,并因此大概能够被使用。在科恩布利思的例子中,一个人相信命题P,相信命题Q,并且相信如果P那么Q。根据纸面论证的论点,这个人因此会有理由相信命题Q。然而,事实上—— 这个例子继续写到—— 这个人相信命题Q,并不是因为他具有另外那两个信念,而是因为“他喜欢某个表达了命题Q的句子的声调”③Ibid.。于是,在其他情况都相同的条件下,这个人就有了足够好的证据用以支持(拴住)他关于命题Q的信念。但是,他并没有适当地使用那个证据;并且因此(我认为),如果他关于命题Q的命题在这种情况下得到确证,他倒还不如没有该证据为好。从辩护的角度说,证据的在场是一动不动的(我们可能会这样说)。科恩布利思由这个例子推断:只有当证据以一种原因上的适当的方式起作用—— 这意味着它应当得到适当的使用,它才提供认知的确证。就接受那个关于证据的论点而言,我同意他的看法。但是我将以一种知识论所不熟悉的方式把该论点另作他用。因为这将有助于我们注意到设想知识本性的其他方式的可行性。

为了这个目的,让我们区分关于知识被拴系于一件个别事实上的两种可能的途径。两者中的每一个都是苏格拉底与美诺可能将其看作知道的一部分的系绳。第一条途径反映了知识的事实性(factivity)—— 知识只是真之存在。另一条使知识被拴住的途径会反映知识内有关真的好证据(“对所以然的说明”)—— 知识总是包含好证据(或某种类似于认知的和由真所导向的东西,比如可靠性),而真则是我们所谈论的知识的对象。人们可能会有不同的理由去认为知识必须包含这第二种被拴住的方式—— 我们可以用证据—系绳(evidence-tether)这个术语来描述它。虽然最有可能的情况是,坚持在知识内包含一条证据—系绳的最初动机是这个想法:通过拥有证据,某人至少增加了形成并维持一个表示或反映命题P这个事实的信念之可能性。简而言之,这个想法是说,证据—系绳的在场增加了我们可以用真—系绳(truth-tether)这个术语所描述的东西同样在场的可能性。

现在,一旦我们将这种区别于苏格拉底的谈论方式结合起来,我们就会获得这幅图景:如果真—系绳现在(已经)在场,证据—系绳(接下来)将使它固定在对的地方。

我们已经反对性地评论了后一种关于证据—系绳的乐观主义。我们已经注意到,不只是好证据(同样,不只是一种真值条件上普遍可靠的维持信念的方法),任何东西都可以使一个正确的意见固定在对的地方。例如,对某个给定场合的单纯盲目的自信就能做到这一点。如果这样的话,那么苏格拉底和美诺坚持证据是知识一部分的做法就犯错了—— 凭借证据从知识的内部将真意见固定在对的地方。

存在一种替代的方式去设想证据与知识之间的构成性关系吗?是的。我们应该问,这两者之间的关系是否以最佳方式被描述为一种构成性的关系—— 在形而上学的意义上说,在成为知识的过程中,一种信念在认知上得到如好证据这样的支持。科恩布利思的例子表明,如果我们给证据分配一个来自知识外部的作为原因的地位,而不是一个形而上学地来自知识内部的构成性的地位,那么我们可能会处在更为坚实的基础之上。为了理解我对该替代概念的假设之思考,我们也应该区分拴系于个别事实上的两种可能的形式。一条系绳可以是主动的—— 正在拴系,它也可以是静止的。在每种情况下,系绳都把某种信念与事实世界联系起来,我们可以对事实世界具有信念。当存在关联某件事实的主动的系绳时,在信念中就已经或正在产生与那件事实的某种匹配。一旦在信念中存在了那种与相同事实的匹配,就存在着一条拴系那件事实的静止的系绳。所以,主动的系绳是原因性的,而静止的系绳则不是原因性的。静止的系绳是一种完成的状态,而不是一种原因性的“正在发生”—— 不是某种“仍在进行的”东西。一条主动的系绳引向了一条静止的系绳。由于该信念为真,命题P的真信念鉴于命题P的事实而与世界相匹配。因此,命题P的真信念是一条拴系于命题P的事实的静止的系绳。如果真信念确实已经在好证据的基础上得以形成,那么,通过直接地起着一条拴系于命题P的真信念的主动系绳的作用,证据就间接地起着拴系于命题P的事实的主动系绳的作用。请注意:证据的使用并非势必使得主动的系绳存在于对的地方。因为“系绳”这个词是一个表示结果成功的词。我只是说,每当一条静止的系绳(一个真信念)存在时,任何已经被用于该信念形成过程中的证据—— 当它出现时—— 已经起到一条主动系绳的作用

了。

“知道”必须同时包含这两种系绳吗?如果至少确证的真信念的知识设想坚持知识同时包含真信念和好证据(或某种可靠主义的替代物)的看法在概念上是正确的,那么知道就必须如此。但是我正在论证这样的坚持是不恰当的。我并不是说,当某人具有某种知识时,证据没有发挥相关的认知作用。我正在展开的是一个关于知识的概念上的具体论点:证据的作用并非必须在概念上业已成为知道的一部分。毋宁说,如我现在想解释的那样,证据在概念上另有作用。

第一,苏格拉底与美诺已经给我们定下其理解目标:知识如果持存,它何以因此而不只是一个单纯的真信念。但是这种对比从一开始就误入歧途。知识并不总是持存。有些知识持存,有些知识不持存。我们大多会对真意见说出相同的内容:有时候它持存,有时候它不持存。因此,根据苏格拉底和美诺,我们不能简单推导出所有知识都应该包含更多的东西去解释知识总是比真意见更为长久地持存。这不是一个留待解释的首要差异。

第二,证据的在场(或者说信念如何得以形成这个问题中的真值条件上普遍的可靠性)并不会以任何方式解释那种一般认定的差异。我们已经注意到,就产生或维持一个真信念而言,证据并不比其他任何东西—— 包括那些并非真值条件上普遍可靠的维持信念的方法—— 更为内在地得到保证。(在这个方面,我们总要记住例如单纯信心的力量。)至此,我已经从这一点推导出,我们不需要坚持认为证据总是知识的一部分,而知识—— 承蒙至少一个特殊的真信念的帮助—— 在一个给定的场合被构

成。第三,即便如此,每当证据与一个真信念一同在场时,证据的作用是什么呢?从以上所讨论的科恩布利思的例子,我们应该推断证据在认知上是非相关的—— 除非它不仅仅与真信念一同在场。相反我认为,证据的作用—— 当某人确实具有某种相联系的命题P的知识并且某人已经以那种证据作为命题P的信念之基础时—— 被以最佳方式描述为信念之产生(以及可能接下来作为主动的维持)的途径。

第四,我们能够非常简单地把前面三个要素合在一起。我们能够使知识成为单纯的真信念,也就是说,真信念被视为与产生和/或维持它的证据相分离。证据的贡献是一种主动的作用,一种主动的拴系。得到使用的证据产生真信念,并因此产生知识。如果我们愿意的话,知识甚至能被视作由此得到确证的知识。但我目前的提议是,真信念真正成为知识是一种事态,无论如何,它的存在独立于它被确证之外。因此,我们具有了这样的说明:

即使部分因为其得到确证,真信念仍然不是知识。毋宁说,如果得到确证,那就是得到确证的知识—— 因为它是得到确证的真信念。也就是说,如此这般的真信念是知识,因而,通过被用于产生真信念的过程,证据业已被用于产生那种知识的过程中。但是证据并不由此就是真信念成为知识过程中的一部分—— 一种形而上学地构成的要素。相反,证据的作用是为原因方面做好准备,它是一个引向真信念的存在以及—— 据事实本身而言—— 知识的存在的原因的先导。

所以,证据在我们对于知识的诸多探寻中仍然是具有重要意义的—— 甚至就像它业已在这些设置中那样重要。但是它的重要性在于我们如何发现某种知识,以及如何维持—— 如果我们要这么做的话—— 那种知识。用证据去确证一个信念能够发现一个真理。它也可以用来捍卫、维持一个特定的真理中的信念。在这些情况中,我们不必将导出结果的知识视为我们用以发现和/或维持那种知识的证据的部分在场与使

用。

三、作为一种解释性假设的知识极简主义

第二节所获得的图景是一种知识极简主义。它将知识描绘为其自身中的单纯的真信念—— 用苏格拉底的术语说,就是单纯的正确意见。为了进一步澄清那幅图景,我们考虑这两种代表性看法(分别是图1和图2):

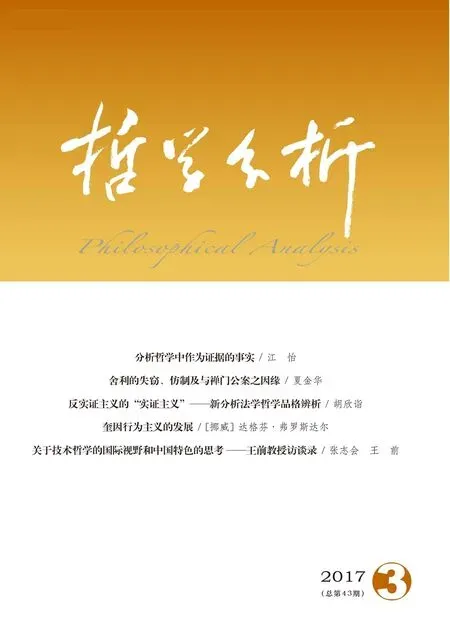

图1

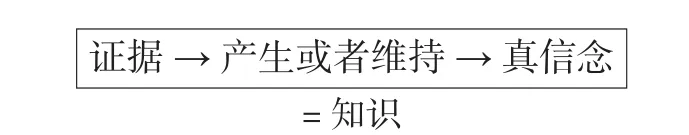

图2

图1受到苏格拉底的启发,是知识论上常见的,在此,任何知识的实例都被设想为一个由证据所支持的真信念。事实上,通过将系绳解释为主动的,图1改良了这种看法,所以当我们采用图1时,我们不会满足于证据只是伴随着真信念。与图1中改良的看法形成对比,图2是知识极简主义,它将知识简单地设想为真信念的在场。在图2这一方面,产生或维持真信念过程中任何证据的使用都是选择性的(因此图2中用了括号)。每当证据被主动地用于产生或维持一个给定的真信念时,就它产生或维持那个真信念而言,它由此纯粹地产生或维持那种知识。

现在,通过采用常见的图景(图1),我们在知识论上获得了什么呢?至少不是以苏格拉底和美诺之间的讨论为基础的东西。为了领会那个限定点,我们应该问这样一个问题:一旦存在真信念,那么当我们理解知识在认知上的情况比单纯的真信念更好时,证据起到了怎样进一步的解释作用?也许在一个给定的案例中,证据已经产生了一个特定的真信念;然而原则上这个结果可以通过使用任何东西—— 确实包括证据,但并不仅限于证据—— 来取得。那么,假定我们不会坚持这种对真信念的其他可能的原因的包括,为什么我们应该坚持认为每当证据起了这个作用,该证据就真正成为了导出结果的知识的一部分了呢?

另外(且重要的是),每当所谈论的真信念持存,相同的问题就适用—— 每当它停留在对的地方,这个结果被苏格拉底视为同时作为知识的真信念所获得的至关重要的益处。如果我们独立地知道知识包含证据,那自然很好。而对于苏格拉底和美诺来说,证据使真信念固定在对的地方的这种假设的能力,就是那个为他们坚持认为知识包含某种证据—系绳提供基础的现象。所以,我们已经看到,他们的那种思想并不足以充当坚持这种看法的任何基础 。

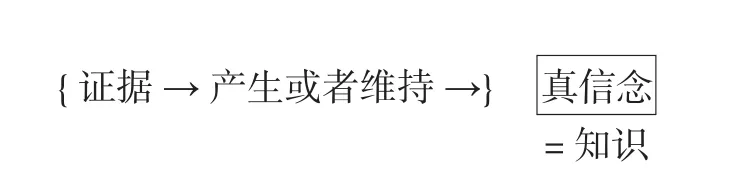

因此,知识极简主义理应至少如我们着手研究的这个解释项目那样得到理解,也就像是很久以前苏格拉底和美诺两人着手研究它那样。更加重要的是,图2能够以下面这种方式得到普遍化(可称为图2*):

图2*

在这里,“X”原则上可以指称任何东西。当他们设想知识的本性时,就苏格拉底和美诺正确地注意到某种会(我已经论证过,以一种主动的方式)使给定的真意见固定在对的地方的东西而言,当我们在形成自己希望其成为真意见的东西时,证据也许成为我们中的许多人会普遍寻求使用的东西。但是证据的使用不必总是起到同样的作用。我们要记住,只要真信念以某种方式得到产生和维持,拉里萨就将到达。我认为,这个包含所有这些要素的最简解释模型就是图2*—— 知识极简主义的一个明显更为醒目的形式。

知识极简主义的那个更为醒目的形式可能也是由一些形而上学的基础所支持的。我已经论证了,我们应该把证据在知道中的作用设想为证据对给定的知道的实例贡献了某个主动的东西。那么这就变成了这样一个问题:在形成并维持一个作为知识之实例的真信念的过程中,证据的主动的作用何在。第一节告诉我们,在苏格拉底和美诺能够追踪的传统知识论的图景上,知识是一种真信念和某种关于该信念为真的好证据的混合。而那是一种形而上学错误设想的结合。虽然证据被用于形成信念,但信念没有被用于知识这个结果状态中—— 因为它仅需在场。以下是为何如此的原

因。人的状态—— 也许凭借其具有更多特征—— 作为知识是一种(非主动的)信念的状态。那种状态通过事实(非主动地)得以为真,因此,至少存在着真信念。相关联的提供支持的好证据情况如何呢?就它在产生和/或维持信念中正在和/或已被用于支持信念而言,它在场并在认知上有贡献。相应地,如果知识在自身中同时结合了(1)真信念和(2)某种关于该信念为真的好证据,那么,即使作为人的一种状态,知识内在地同时是部分非主动(一种信念的状态,通过事实非主动地得以为真)与部分主动的(证据主动地用于形成和/或维持信念)。前一个特征与这个事实发生冲突:就命题P而言,某人拥有命题P的知识,并不内在地即是彻底主动的。具有命题P的知识也许给某人以一种在和命题P的关系中成为主动的能力—— 一种潜能:存在着以导向命题P的方式、简单地具有命题P的某种知识进行活动的潜能。然而,若单纯处于具有那种知识的情况中,某人在与命题P的关系中就根本不是主动

的。于是,我们不应该坚持认为,在知道中同时形而上学地包含了上述(1)和(2)。形而上学上更为可取的做法是采用我的概念模型的替换形式,知识在其中纯粹是一种非主动的状态:当描述在命题P的知识之状态中的事实真相时,我们应该保留(1)而舍弃(2)。正如我早先曾指出的那样,根据这种替换的说明,证据在知道中的使用可更为轻而易举地被解释为起到来自作为知识的状态之外部的作用。我们会特别地使证据的使用与这种产生或维持知识的状态的主动作用相符合。这就是为什么在图2和图2*中,证据和作为X的“任何东西”都被置于(标签为“真信念”的)方框的外面,而真信念在其自身中即是知识。

四、知识极简主义与侥幸猜测

第三节的概念模型—— 它的知识极简主义的强形式—— 如今已经得到了一些支持,最明显的支持来自克里斯平·萨特维尔(Crispin Sartwell)①C. Sartwell, “Knowledge is Merely True Belief”, American Philosophical Quarterly, Vol. 28, 1991, pp.157—165; C. Sartwell, “Why Knowledge is Merely True Belief”,The Journal of Philosophy, Vol. 89, 1992, pp.167—180. A. I. Goldman, Knowledge in a Social World, Oxford: Clarendon Press,1999, pp.23—26; S. Hetherington,Good Knowledge, Bad Knowledge: On Two Dogmas of Epistemology, Oxford: Clarendon Press, 2001, Ch. 4;S. Hetherington, How to Know: A Practicalist Conception of Knowledge, Malden, MA; Wiley-Blackwell, 2011,Ch. 4. R. Foley, When Is True Belief Knowledge?, Princeton: Princeton University Press, 2012. 弗里(Foley)已经提出了关于这个观点的诸多看法。关于一个与该论文的看法非常相似的版本,请参见S. Hetherington,“The Redundancy Problem: From Knowledge-infallibilism to Knowledge-minimalism”, Synthese, (forthcoming)。。他关于证据与知识之间关系的看法很像在第三节中提出的一个看法。他说:确证是“知识的一个判准,虽然不是知识的一个逻辑上的必要条件”。对于萨特维尔与我而言,知识就是真信念。这就是它的一切。

然而,任何可能的知识极简主义者面对着以下表面看来是解释性的挑战。知识论者会迅速反驳道:知识极简主义未能在概念上公正地对待他们会坚持的东西,这一点是任何知识的实例与有信心的侥幸猜测之间的明确差异。常见的知识论的主张是,证据的在场和/或使用就是这种差异。所以(将被标准地推断出的是)知识极简主义—— 未能要求知识的实例包含提供支持的证据—— 不能够提供一种关于该差异的充分知识论的理解。

然而,与它被标准假设的情况相比,辩证地看,那条思路没什么影响。“猜测”这个词—— 反对意见颇有信心地这样使用—— 的意向是被理解为一个认知术语。按照所意向的认知的读法,一种侥幸猜测由此是一种为真但没有证据支持的信念。而在知识论者假设在这个意义上侥幸猜测都不是知识的直接设定中,它就是需要质疑的。如果知识要求证据的话,侥幸猜测当然不是知识;然而正在讨论的问题是,知识是否要求证据。①相反地,如果我们使“猜测”这个术语符合一种心理学的读法—— 它显示了个人对于命题P的不自信的感觉,我们也不必将该处境看作这个人最开始相信命题P的那个处境。

在此也需要质疑的做法是:假设一个特定的信念不是知识,除非它有证据的支持。如苏格拉底似乎做的那样,我们也许相信,一个给定的信念没有这样的证据不可能为真—— 并且因此它不太可能成为知识。但是相应地,我们必须推断出信念因此不是知识这种更强的论点吗?当然不必,因为知识极简主义者和那些以更标准的倾向支持至少确证的真信念的知识设想的人,同样都可运用信念不太可能成为知识这条辅助定理。因此,知识极简主义者能接受这条论据:他能说,一个没有证据支撑而形成的信念愈发不太可能成为知识—— 直接的原因是,它不太可能为真,并由此不太可能成为知识;准确的原因是,知识只是真信念。所以我们不应该假设,一个没有证据支撑而形成的信念事实上不是知识—— 如果关于证据的最清楚的辩护看法是,证据使真变得更加可能。知识极简主义同样可无拘束地接受这种证据的看法。它由此也能接受,事实上,证据使知识变得更加可能—— 通过使真信念变得更加可能。因此,证据能够使知识变得更加可能—— 不用那种不得不成为任何导出结果的知识之一部分的证据。

简言之,与至少确证的真信念的知识设想相比,知识极简主义不必在这种设定中归给证据以任何较小的认知力。知识极简主义认为任何产生知识的证据并不由此成为知识的一部分。但这并不是关于我们如何设想证据的、任何与知识相关的解释力的丧失。它仅仅是关于那种力量的概念上的重新描述与重新定位:证据在原因上产生真信念,并由此从知识外部产生知识,而不用由此成为知识内部的一种形而上学地构成的要素。

五、结 论

如果这篇论文是正确的,那么我们可以—— 并且也许应该—— 达到知识极简主义的概念的选项:把所有(且只有)真信念视作知识。如第四节所解释的那样,这个选项并非无关认知而把证据的使用置于一边。相反,甚至知识极简主义也允许证据的所有真值导向的用法成为知识相关项。实际上,情况甚至也许是:证据—— 比其他任何事情更为重要—— 是给予我们真信念的东西;在这种案例中,证据实际上特别与知识相关。

其实,知识极简主义允许我们继续把证据的每个案例看作能够以这些已被使用的方式得到使用。简单说来,我们从来就不必把这种使用解释为—— 当它将我们引向一个真信念时—— 导出结果的知识的一个形而上学地构成的部分。像任何其他东西那样,证据能够产生真信念;每当它这么做的时候,它就由此给予我们以知识—— 而不用成为知识内部的一个要素。另外,我们不会说,其他任何东西在某个给定的场合产生了真信念,它就由此是导出结果的知识的形而上学地构成的部分。类似地,为了理解证据与知识之间的关系,我们应该遵循相同的概念策略。

所以我们发现自己与知识极简主义正面相遇了。我把它作为一种概念模型推荐给你们,至少这个概念模型理应得到知识论的继续细究与测试。

(责任编辑:韦海波)

B94

A

2095-0047(2017)03-0041-13

斯蒂芬·赫瑟林顿(Stephen Hetherington),澳大利亚新南威尔士大学哲学教授。

译者简介:高桦,上海社会科学院哲学研究所助理研究员。