海东市土地利用与社会经济协调发展研究

2017-06-13陈荣玉赵少敏

陈荣玉,赵少敏

(陕西师范大学 旅游与环境学院,陕西 西安 710062)

海东市土地利用与社会经济协调发展研究

陈荣玉,赵少敏

(陕西师范大学 旅游与环境学院,陕西 西安 710062)

针对海东市经济发展与土地利用空间的矛盾,确定了反映海东市土地利用与社会经济协调发展程度的综合指标体系,并基于熵值法在求得权重的基础上构建了协调度的评价模型,对海东市的土地利用与社会经济协调发展度进行了综合评价。结果表明:2004~2013年间,海东市的土地利用水平与社会经济协调发展水平处于不断上升趋势,协调等级从社会经济发展滞后型中度失调发展到土地利用水平滞后型勉强协调。协调发展度虽有所上升,但是总体水平不高,只有加强土地管理、优化土地结构并转变经济增长方式,才能实现海东市土地利用与社会经济可持续发展。

土地利用;社会经济发展;协调度;海东市

在现代市场经济条件下,土地是集资源、资产和资本3种属性于一体的,土地利用状况已经成为衡量社会经济发展变化的“晴雨表”[1]。国内外研究表明,土地利用情况与社会经济发展两者之间互为因果、互相影响[2-6]。正如许多学者所说:土地利用是社会的一面镜子[7],反映了社会经济的发展状态。合理的土地资源利用能够促进社会经济的发展,反之,对土地不合理的开发利用必将制约社会经济的发展。土地利用系统与社会经济能否协调发展对区域可持续发展产生了十分重要的影响[8],所以正确处理人地关系显得尤为重要。近年来,土地利用与社会经济协调发展已经引起了诸多学者的关注,孔祥丽等[9]采用CCA排序方法,研究了喀斯特地区土地利用格局变化与社会经济发展水平之间的相关关系。周忠学等[10]通过回归分析和典型相关分析法,探究了陕北地区土地利用变化与经济发展之间的耦合关系。李昌峰等[11]运用主成分分析法,对长江三角洲地区土地集约利用与经济发展的空间差异进行了研究。

海东市目前正处于经济高速发展的时期,对各类用地的需求日益增大,而土地利用中存在的关键问题必将制约经济的发展。因此,对海东市土地利用与社会经济的发展协调度进行研究,将有助于调整人类的社会经济活动,促进海东市土地资源的合理利用,为海东市的可持续发展提供科学依据。此外,海东市作为青海省东部经济发展的重要区域、兰西经济区中心地带,随着“西部大开发”战略的提出和实施,国家对扶贫和少数民族发展政策的落实,以及青海省对“一轴三圈”、“四区两带一线”经济发展布局的推进,该研究将会对西部地区特别是兰西经济区产生一定的区域效益,并对兰西经济区未来的发展有一定的借鉴意义。

1 研究区概况

海东市因地处青海湖以东而得名,是青海省第二大城市。2013年2月8日,经国务院批准撤销海东地区,设立海东市,海东市成为中国最年轻的地级市。海东市现辖乐都区、平安区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县及化隆回族自治县二区四县。海东市总面积达1.3万km2,位于东经100°41.5′~103°04′、北纬35°25.9′~37°05′之间,东西长约200 km,南北宽为180 km。海东地处祁连山支脉达板山南麓和昆仑山系余脉日月山东坡,位于黄土高原向青藏高原过渡的镶嵌地带,称为“河湟地区”[12]。海东市整个区域的土地生态环境十分脆弱,水土流失较为严重,土地开发利用方面限制较多,加上海东地区经济快速发展对土地的强烈需求,人地矛盾比较突出。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

主要通过确定反映土地利用与社会经济协调发展的指标体系,运用熵值法求取权重,通过构建协调发展度评价模型,对海东市土地利用与社会经济发展协调度进行评价。

2.2 数据来源

土地利用数据主要来源于2004~2008年《青海省统计年鉴》,海东市国土局2009~2013年土地调查资料,社会经济发展数据主要来源于海东市统计局提供的2004~2013年《社会经济与国民经济统计公报》。结合海东市土地利用现状以及研究需要,整理得到关于土地利用与社会经济发展共28个指标的相关数据。

3 经济发展与土地利用发展状况

3.1 海东市社会经济状况

2004~2013年,海东市社会经济取得了飞速发展,地区生产总值年均增长速度达到17.57%,高于全国GDP年均增速的平均水平,为海东市社会经济发展打下了坚实的基础。2013年,海东市地区生产总值达到336.9亿元,产业结构由2004年的20.2∶38.49∶41.31调整为2013年的15.46∶52.53∶32.01,产业结构得到很大优化。海东市人均GDP由2004年的4300元上升至2013年的23500元,城镇居民人均可支配收入由2004年的6390元增长到2013年的18788元,农民人均纯收入由2004年的1764元增长到2013年的6187元,人民生活水平得到显著提高。区域投资总量由2004年的45.51亿元增长到2013年的405.45亿元,投资力度不断加大。

3.2 海东市土地利用现状及其变化

3.2.1 土地利用现状 2013年,海东市拥有土地1.3×106hm2,主要以农用地为主。全市农用地1.19×106hm2,达到全市土地总面积的91.35%,主要以林地、草地、耕地和园地为主,分别占土地总面积的37.54%、36.42%、17.28%和0.11%,充分体现出海东市大农村、大农业的特点;建设用地为6.11×104hm2,占4.7%,主要以居民点及工矿用地为主,占全市建设用地总量的53.59%;其它用地为5.13×104hm2,占全市土地总面积的3.95%,主要以未利用土地为主。

3.2.2 土地利用变化 2004~2013年海东市的土地利用发生了一些变化,总体特征是土地利用程度提高,土地利用方面呈现出农用地和建设用地的面积不断增加、其它用地的面积则在不断地减少的态势。在此期间,由于政府对生态环境保护的高度重视,农用地面积增加了1.39×105hm2,年均增加1.39×104hm2,年均增长速度1.26%。在农用地中,园地及草地面积有所减少,园地减少了4.0×103hm2,年均减少速度为14.48%,而耕地、林地面积有所增加,主要以林地面积增加最多。建设用地增加了2.9×104hm2,年均增长2.9×103hm2,年均增加速度6.78%。其中,增长速度较快的是交通运输用地及水域及水利设施用地,年均增长速度分别为13.23%和18.36%,说明了政府对城市基础设施方面建设力度正在不断加大;城镇村及工矿用地变化比较缓慢,但仍呈增加趋势,年均增长速度为2.77%。由于对未利用地不断地开发利用,其它用地减少了1.69×105hm2,土地利用水平明显提高。

4 土地利用与经济发展协调关系分析

4.1 指标体系的建立

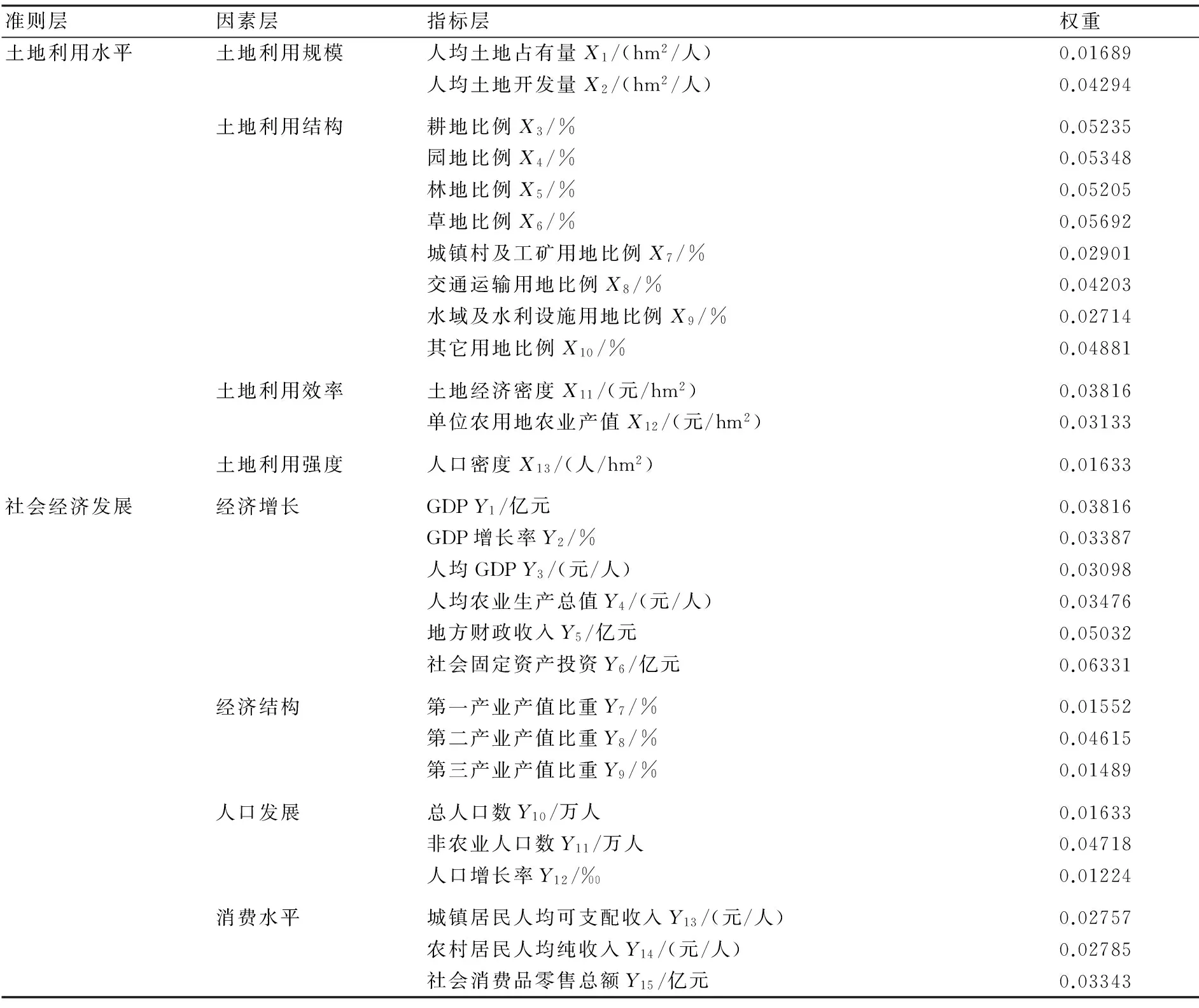

根据指标体系构建需遵循的科学性、可行性、整体性和实用性等原则,将指标体系分为3个层次,总共28个指标因子(表2)。

4.2 协调度模型的构建

4.2.1 数据的无量纲化 由于指标中各原始数据量纲不同,既存在着成本型指标,又存在着效益型指标,因此很难进行比较。所以需要进行标准化处理,此处采用极差法对原始数据进行无量纲化处理,计算公式[13]如下:

(1)

(2)

式中:X为该项指标中的原指标,Xmin为该项指标中的最小值,Xmax为该项指标中的最大值。

4.2.2 指标权重的确定 确定指标权重有主观赋权法和客观赋权法两类方法。在主观赋权法中常用方法有Delphi法[14]、AHP法[14]等,而在客观赋权法中常用方法有主成分分析法[15-16]、均方差决策法[17]、离差法、熵值法[18]等。由于土地利用水平与社会经济发展是一个较为复杂的系统,为了确保指标选择的有效性,而且也为了符合海东市的实际情况,选用熵值法对指标赋权(表2)。

表1 2004~2013年海东市土地利用变化

表2 海东市土地利用与经济发展协调性评价指标体系及权重

4.2.3 协调度模型建立 对于协调发展的涵义,有学者认为:协调发展是一种2个或者多个系统之间互相协作、互相适应、互相促进以及互相配合,最终达到具有同步发展的良性循环的过程[19]。协调发展是一种“内生性”、“整体性”和“综合性”的协同前进的聚合,反映了各个系统之间动态地互相促进、互相作用的关系及其程度,而协调度则是对系统间协调程度高低进行度量的一种定量指标[20]。设{X1,X2,…,Xm}、{Y1,Y2,…,Yn}分别为表示土地利用水平和经济发展水平的指标,则土地利用水平函数和经济发展水平函数分别为:

(3)

为使计算出的协调度具有一定的层次性,定义土地利用与经济发展协调度的计算公式[21]:

(4)

式中:C为区域经济发展与土地利用协调度,λ为调节系数(λ≥2)。

由于协调度在一些情况下难以反映出城市的土地利用效率和社会经济的整体功能或者综合环境-经济效益的发展水平。因此,建立协调发展度模型[21],其公式为:

(5)

T=α×f(X)×βg(Y)

(6)

式中:C为协调度,T为土地利用与经济发展耦合系统的综合评价指数,反映土地利用与经济发展的整体水平,α、β分别为土地利用水平和社会经济发展的权重。

4.2.4 协调度标准的确定 土地利用变化与社会经济的协调发展程度比较好,不仅要求T值、C值和D值较大,而且对于f(X)与g(Y),两者之间差异要求也是要越小越好[22]。为了能够综合反映出两者的协调发展程度,同时又表现出两者之间同步发展的质量高低,这里采用均匀分布函数法对协调度的等级进行划分标准[23]。

表3 协调度等级划分标准

4.3 结果分析

在对数据进行了标准化处理和权重确定后,通过进行协调度计算,求出海东市的土地利用水平和经济发展水平,土地利用与经济发展耦合系统的综合评价指数、协调度及协调发展度。与表3的划分标准进行了对比分析后,得出以下结果(表4)。

表4 海东市土地利用水平与社会经济发展系统协调度和协调发展度

(1)综合来看,2004~2013年间,海东市土地利用水平与社会经济协调发展水平总体呈现良好的上升趋势。土地利用水平由2004年的0.18049上升至2013年的0.30203,呈现增长趋势,社会经济发展水平则由2004年的0.09172上升至2013年的0.43451,也表现为增长态势;土地利用水平与社会经济发展水平相比,海东市2004~2011年表现为社会经济发展滞后型发展状态,2012~2013年则表现为土地利用水平滞后型状态;综合评价指数由2004年的0.13677上升至2013年的0.36728,呈现增长趋势。综上表明:海东市整体属于一种进步的发展状态,也明显反映了海东市社会经济发展速度是很快的,进而突显出当前土地利用变化的滞后性。

(2)2009~2013年,海东市土地利用水平与社会经济发展的协调度有所改善,由失调向协调状态的转变,协调程度表现出不断提高的趋势。由2004年的0.33048上升至2013年的0.58643,上升速度较快。海东市目前仍处于勉强协调的状态,这说明了海东市在土地利用与经济发展系统间协调的质量较低,稳定性较差。因此,政府下一步工作中在注重经济效益的同时,应该更加注重土地利用方面的管理,优化土地利用结构,对各类型土地进行严格规划和保护,加大科学技术的应用,提升单位面积土地的最大效益化,解决土地供需的矛盾,同时注重生态环境方面的保护,防止水土进一步的流失。合理规划和统筹土地利用与社会经济发展关系,从而提升海东市土地利用与社会经济发展整体协调水平。

(3)2004~2009年,海东市土地利用水平一直处于增长的状态,在2010~2012年却有所波动,呈现下降趋势,2013年又恢复上升的态势。究其原因,主要是因为随着国家西部大开发政策的全面实施以及青海省新型城镇化战略的开展,政府对城市基础设施建设高度重视,在一系列重点基础设施项目的促进下,海东市社会经济进入了相对快速的发展时期,生态退耕及建设用地规模增长迅速,占用了部分耕地、林地及草地,一些农用地因而未得到及时的补存。建设用地的无序增长,再加上海东市生态环境比较脆弱及人为原因的破坏,水土流失严重,导致恶化退耕和土地荒漠化,土地利用水平有所降低。随着国家严格的耕地保护政策的实施,海东市也加强了对土地的管理,提高了土地的集约利用水平,对未利用地进行部分开发,农用地得到相对的补给,2013年土地利用水平又有所回升。

5 结论与讨论

(1)海东市土地利用水平与社会经济发展水平整体水平不断提高,然而两者之间的协调发展程度却不高,目前仅处于勉强协调的状态。协调发展度由经济滞后型状态转变为土地利用水平滞后状态,说明了土地利用变化并没有适应社会经济的快速发展,但是土地利用和社会经济系统都保持着向前发展状态,总体发展趋势较为乐观。海东市应该抓住新一轮西部大开发的契机,积极转变经济增长的方式,加大对土地资源的保护力度,达到土地利用与社会经济协调同步发展。

(2)随着海东市经济的快速发展、城镇化进程的不断加快以及现代新型工业的发展,城镇工矿用地和基础设施建设用地需求量将在相当长时期内保持较高水平。土地集约利用水平很大程度上影响着城市规模扩张的速度,海东市应严格监控建设用地的外延式增长,加大对城市建设用地的内涵挖潜力度,促进建设用地的集约利用。

(3)海东市地处黄土高原向青藏高原过渡的镶嵌地带,土地生态环境脆弱,水土流失严重,土地开发利用空间有限,耕地和各项建设均集中于城镇周边的河湟谷地和低位山旱地区。海东市在发展经济的同时,必须着力改善生态环境,提高耕地、林地和牧草地的生态环境功能。

[1] 唐华俊,陈佑启,邱建军,等.中国土地利用/土地覆盖变化研究[M].北京:中国农业科学技术出版社,2005.

[2] 王海鸿,李宁.新型城镇化进程中土地流转后的“三农”问题探索[J].江西农业学报,2016,28(1):123-126.

[3] DeFries R S, Foley J A, Asner G P. Land-use choices:balancing human needs and ecosystem function[J]. Frontiers in Ecology & the Environment, 2004, 2(5): 249-257.

[4] Wrbkaa T, Erbb K H, Schulz N B, et al. Linking pattern and process in cultural landscapes: An empirical study based on spatially explicit indicators[J]. Land Use Policy, 2004, 21(3): 289-306.

[5] Lambin E L, Turner B L, Geist J G, et al. The causes of land-useand land-cover change:moving beyond the myths[J]. Global Environmental Change, 2001, 11(4): 261 - 269.

[6] Ruth S D, Foley J A, Asner G P. Land-use choices:balancinghuman needs and ecosystem function[J]. Frontiers in Ecology andEnvironment, 2004, 2(5): 249 - 257.

[7] Tuan Y F. Geography, phenomenology and the study of human nature[J] . Canadian Geographer, 2008, 15(3): 181-192.

[8] 刘琼,吴斌,欧名豪,等.扬州市土地利用与经济系统的协调发展评价[J].中国土地科学,2013,27(6):29-30.

[9] 孔祥丽,王克林,陈洪松,等.广西河池地区土地利用变化与社会经济发展水平关系的典范对应分析[J].自然资源学报,2007,22(1):132-140.

[10] 周忠学,任志远.陕北土地利用变化与经济发展耦合关系研究[J].干旱区资源与环境,2010,7(7):58-61.

[11] 李昌峰,武清华,张落成.土地集约利用与经济发展的空间差异研究:以长江三角洲地区为例[J].经济地理,2011,31(2):295-299.

[12] 钟荣凤,张海峰.青海省海东地区土地利用变化及其生态服务价值响应[J].云南地理环境研究,2012,24(3):71-78.

[13] 丁昌慧,蔡辉,祁新辉.综合效益评价中数据的直线化无量纲化方法[J].中国医院统计,2001,8(3):163-165.

[14] 陈卫,方廷健,马永军,等.基于Delphi法和AHP法的群体决策研究及应用[J].计算机工程,2003,29(5):18-20.

[15] 邓楚雄,,谢炳庚,吴永兴,等.长沙市土地利用与经济协调发展定量评价[J].经济地理,2008,28(4):677-681.

[16] 肖曙露,李姣姣,陈莉.新型城镇化进程中基于主成分分析的我国土地集约利用研究[J].江西农业学报,2015,27(9):89-93.

[17] 黄木易,程志光.区域城市化与社会经济耦合协调发展度的时空特征分析:以安徽省为例[J].经济地理,2012,32(2):77-81.

[18] 陶晓燕,章仁俊,徐辉,等.基于改进熵值法的城市可持续发展能力的评价[J].干旱区资源与环境,2010,20(5):38-41.

[19] 张宏元,杨德刚,王野.干旱区城市环境与经济协调发展评价与对策研究:以乌鲁木齐市为例[J].干旱区地理,2007,30(1):135-140.

[20] 李馨,石培基.城市土地利用与经济协调发展度评价研究:以天水市为例[J].干旱区资源与环境,2011,25(3):33-37.

[21] 孙爱军,董增川,张小艳.中国城市经济与用水技术效率耦合协调度研究[J].资源科学,2008,30(3):446-452.

[22] 任大光,薛思学,袁媛,等.哈尔滨市土地利用变化与社会经济发展耦合关系研究[J].国土与自然资源研究,2012,(5):19-22.

[23] 张妍,尚金城.城市经济与环境发展耦合机制的研究[J].环境科学学报,2008,23(1):107-109.

(责任编辑:管珊红)

Research on Coordination Degree between Land Use and Socio-economic Development in Haidong

CHEN Rong-yu, ZHAO Shao-min

(College of Tourism and Environment, Shaanxi Normal University, Xi’an 710062, China)

Aiming at the contradiction between land use and economic development in Haidong city, this study constructed an index system. Based on the weight of each index obtained by using entropy method, an evaluation model was set up and used for the comprehensive evaluation of coordination degree between land use and socio-economic development in Haidong city. The results showed that: from 2004 to 2013 in Haidong city, the coordinated development level between land use and socio-economic development kept a constantly upward trend, and the coordination degree developed from the moderate imbalance (the socio-economy development was retarded) to the reluctant coordination (the land use level was retarded). The coordinated development degree between land use and socio-economic development in this city was increased, but its overall level was not high. In order to realize the sustainable development of land use and socio-economy in Haidong city, we should strengthen land management, optimize land structure, and transform the pattern of economic growth.

Land use; Socio-economic development; Coordination degree; Haidong city

2016-11-03

国家科技基础性工作专项“黄土高原生态系统与环境变化考察”资助(2014FY210100)。

陈荣玉(1990—),女,河南信阳人,硕士研究生,研究方向:城市与区域发展。

F301

A

1001-8581(2017)05-0122-05