从青海土族刺绣非遗研培项目到传统工艺课程的现代化改革

2017-06-11徐白虹

摘 要:《传统图案设计》作为一门需要对传统文化进行深入了解的一门课程,如何让学生对这一距离自己较为久远的民俗文化产生兴趣,是教师需要思考和解决的一个命题。而通过非遗研培项目引入课堂,让学生也能切实进入到非遗项目之中,展开自己的视角,进行拥有真实案例的传统图案设计。

关键词:传统图案 土族刺绣 非遗 课程改革

2016年11月,应文化部、教育部“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划,”南京旅游职业学院举办了“青海民和地区土族刺绣传统工艺与旅游纪念品设计研修班”。本次研修计划分为两个部分:第一部分为在校研习,由業内专家和校内教师与非遗传承人进行教学与交流,并指导她们在原有基础之上进行作品的改良与创作。第二部分为回访阶段,校内教师前往青海民和地区对传承人在内地交流之后所创作的新作品进行考察和验收。

在一个多月的研修计划之中,专业教师虽然是从指导方的角度对非遗传承人进行新技术、新产品的介绍与教学,但同时也因为直接而深入地接触到真实原住民的传统工艺文化而产生了思索和领悟,并将此经验转化为新的教学方式,应用到课堂之中。而此教学方式为课堂带来了新的面貌,通过接触到真实的非遗项目让学生切实体会到传统手工艺的魅力,通过新技术手段和新媒介的运用让这些看似有年代感的文化在90后的年轻孩子们心中有了重新演绎的可能,课堂教学拥有了新的活力。

以下以青海民和土族刺绣的非遗项目在课程《传统图案设计》中的应用为例。在研培班中,教师与非遗传承人研究的一个课题就是,如何让传统的土族文化(民和三川地区)和刺绣文化在新技术下展现出一个新的面貌,然后实现更为广阔的传播?对于并不懂得现代电脑技术的非遗传承人来说,她们具有精巧的手工刺绣能力,但是刺绣图案始终局限于百年来家族传承的有限图样,大多为花卉虫鸟,主题较为单薄。而实际上,民和三川的土族拥有着非常灿烂且多样化的文化,比如时长达到七十天的“纳顿狂欢节”、傩戏舞蹈“杀虎将”等,如果这些传说与文化可以用图形重新设计与表现出来,再辅以刺绣或其他传统手工艺进行展示,无疑为当地的刺绣制作题材带来新的视角,为其旅游发展和文化传播助上一力。

于是,在课堂中,教师将这一命题带给了学生。在《传统图案设计》一课中此命题作为课程项目被提上讲台。《传统图案设计》课程归属为旅游工艺品工作室,108课时,课程旨在要求学生掌握传统图案设计的基本概念、原理、用途,了解图案设计体现了设计的本质属性和表现技能,是各项设计活动中的重要元素。在课程标准中,本课程分为四个学习单元,教师根据这份学习计划将“土族传统文化图案设计”这一命题嵌套进去,其具体工作任务如表:

在本门课中,教师将学生分为若干合作小组,每一组围绕一个土族主题元素进行创作,其中表现较为优秀的作品有“傩戏面具手工毡布画”和“纳顿故事传说连环画”。

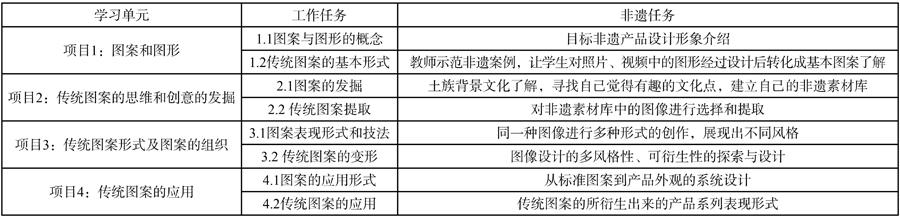

一、傩戏面具手工毡布画

学生搜集了大量土族傩戏舞蹈中的面具图案,结合纳顿节中的实景照片进行对比配对,使用PS、AI、SAi等软件绘制出电脑端图案。而后采购了毛毡布面和毛线戳针等材料,根据图案制作出傩戏面具的毛毡画。此创作形式既保留了原有傩戏面具的特征,但是被赋予了新的手工形式,同时因为毛毡画的立体性,会比电脑制图的平面性耐看性强。且毛毡画的手工形式与刺绣形式有类似之处,也为土族的非遗刺绣传承人拓展了手工可能性。

二、纳顿故事传说连环画

学生先搜集了大量土族纳顿节的背景资料,并与土族当地人进行沟通,最终确定了“杀虎将”这一题材。在绘制之前,学生参考了很多古代鬼神的绘制方法,比如云南大理的纳西传说天路画,将其中拙朴而民俗的画风运用到自己的画面中,最终创作出四幅单张图片和一张组合长卷。

这些作品在教师回访青海时带给当地的非遗传承人进行交流。他们都对此表示出很高的兴趣,因为在此之前,他们的文化较少用这种新艺术创作的形式表现出来。虽然学生的作品尚显稚嫩,但至少因为非遗研培这个点,他们直接而主动地接触到了中国民间的传统文化,并对此展开了自己的设计思路。无论是学生还是教师,进一步了解到非遗传承人的生活习俗,文化背景,对传承人所持技艺之文化有了更为真切的认识,对于课堂的教学改革更为积极的意义。

作者简介

徐白虹 (1984—),女,汉族,籍贯:安徽合肥,学历:硕士,职称:讲师,研究方向:视觉传达、旅游工艺品设计。