中古时期乌兰关、县位置考辨

2017-06-09冯培红王蕾

冯培红+王蕾

内容摘要:乌兰关、乌兰县是丝绸之路北道与黄河交叉的交通要冲,始置于北周武帝时,乌兰县在隋代一度被撤废,唐初复置,武周时县治迁徙,与乌兰关一起到唐末犹存。有学者认为乌兰关与会宁关夹河并置,黄河东、西两岸分属于会宁县与乌兰县;也有学者坚持乌兰关、乌兰县治在今甘肃省靖远县双龙乡北城村的北城滩古城,与会宁关、会宁县同在黄河东岸。本文在考辨史籍的基础上,通过北城滩出土的隋唐乌兰墓志、古城遗址及其出土文物,以及敦煌文献关于会宁关位置的记载、扯木峡与乌兰桥的建造关系等,考证出乌兰关、乌兰县的位置在北城滩古城,武周天授二年(691)因河水不断冲刷,沙石不堪久居,遂将乌兰县城搬迁到东北7里的平川地区。墓志所记氾氏家族从敦煌东迁到乌兰县,定居为会州乌兰县人,卒葬于北城滩,揭示出河西走廊与皋兰路这条丝路北道的重要性。

关键词:乌兰关;乌兰县;会宁关;丝路北道;北城滩

中图分类号:K878.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2017)01-0108-10

Abstract: Both the Wulan Pass and Wulan County were located on the intersection of the north route of the Silk Road and the Yellow River, an important geographic position. They were first established in Emperor Wus reign during the Northern Zhou dynasty, and Wulan County was once abolished in the Sui dynasty and then reestablished in the early Tang. In the reign of Empress Wu Zetian, the seat of the city was moved and continued to exist in tandem with the Wulan pass until the end of the Tang dynasty. Some scholars think that the Wulan and Huining Passes, respectively belonging to Wulan and Huining Counties, were established on the east and west banks of the river, whereas other scholars think that the Wulan Pass and the seat of Wulan County were both located within ancient Beichentan City at todays Beicheng village in Shuanglong township, Jingyuan County, Gansu province, and that they were all on the east bank of the Yellow River together with the Huining Pass and Huining County. By investigating the epitaphs and assorted relics from Wulan of the Sui and Tang dynasties unearthed from the ancient city site of Beichengtan and records of Dunhuang manuscripts about the position of the Huining Pass and the relationship between Chemu Valley and Wulan Bridge, this paper considers that the Wulan Pass and Wulan County were in fact located in ancient Beichengtan city, and in the second year of the Tianshou era in Wu Zetians reign(691), the Wulan County seat was moved 7 li northward to the Pingchuan area due to the gradual scouring of the river. The epitaphs record that the Fan family moved from Dunhuang to Wulan County in Huizhou Prefecture, settled there and were finally buried in Beichengtan, indicating the importance of the Hexi Corridor and Gaolan Road, both parts of the north route of the Silk Road.

Keywords: Wulan Pass; Wulan County; Huining Pass; north route of the Silk Road; Beichengtan

北周武帝西巡陇右,曾抵达会州境内的黄河之滨,并在这里设置了乌兰关和乌兰县,关、县并置于一地。此即《元和郡县图志》卷4会州乌兰县条所言:“周武帝西巡于此,置乌兰关,又置县,在会宁关东南四里”,注文云“东南至州一百四十里”[1],是知乌兰县、关位于会州州治西北方向140里处,在会宁关东南4里。乌兰关与会宁关相距极近,此地布设两关,说明地理位置十分重要,是丝路北道东西交通及其与黄河的交叉点,以及防遏南北民族入侵的军事要冲。关于乌兰关、县的具体位置,明清以来众说纷纭,歧异颇多。兹在史籍考辨与实地踏查的基础上,运用史籍、墓志、古城遺址及其出土文物、敦煌文书等诸种资料,来考证乌兰关、县的位置,希望能够澄清迷雾,还历史之本来面貌,为研究丝路北道交通、黄河古渡与甘肃地方史略尽绵薄之力。

一 乌兰关、县的地望诸说及其评判

唐宋时期的地理志书对乌兰关、县的位置,只是记录了它们到会州及邻近诸州,以及县、关之间的距离与方位,但未说位于黄河的哪岸、距离黄河之远近。到了明清时期,一些地理志书有了明确的定位,如《读史方舆纪要》卷62《陕西十一》有以下诸条记载到乌兰城、山、关、桥:

祖厉城:……○乌兰城,在卫南百十里。汉祖厉县地,后周置乌兰关于此,唐武德(618—626)末置乌兰县,属会州,后没于吐蕃,县废。

乌兰山:卫南百二十里。上有关,唐置乌兰县,以此山名。

会宁关:……○乌兰关,在卫南乌兰山上。《唐志》乌兰县西南有乌兰关,是也。

乌兰桥:在卫西南百里。《唐志》:“在乌兰关外黄河上。”其地亦名乌兰津。[2]

《嘉庆重修一统志》记载兰州府有乌兰故城,下注:

在靖远西南,唐置,属会州……按,《元和志》“东南”当为“东北”,《寰宇记》“西北”当作“西南”。[3]

《靖远卫志》卷2《古迹》中有乌兰故城:

在县西南百四十里。[4]

这些明清地理志书都将乌兰城、山、关、桥及乌兰县、津定在靖远卫以南100—140里处。《中国历史地名大辞典》乌兰山、乌兰县、乌兰关条皆取此说:

乌兰山 在今甘肃靖远县南。

乌兰关 北周置,在今甘肃靖远县南乌兰山上。北周、唐置乌兰县以此名。

乌兰县 {1}北周置,属平高郡。治所在今甘肃靖远县西南(一说在今会宁县西北)。后废。{2}唐武德九年(626)置,属会州。因乌兰山得名。治所在今甘肃靖远县西南(一说在今会宁县西北)。唐末废。[5]

此说将乌兰县、关的位置定在今甘肃省靖远县西南,在方位上与唐宋地理志书所说的会州西北不合,为现代学者所不同意。严耕望认为“此与释会宁关同病,皆据后代关址轻改古籍之过也”[6]。《宋史》卷87《地理志三》会州会宁关下注“旧名颠耳关”[7],可见并非唐代的会宁关,乌兰地望的移动也同样如此。鲜肖威从原州、会州经此西去凉州的丝路北道的走向,可判断乌兰关、县应在会州西北的黄河上,而非会州西南[8]。刘满亦从唐宋地理志书的记载,结合严氏对乌兰关、县和会宁关、县的推断,指出了明清地理志书的移植错误[9]。

乌兰县、关位于会州西北的黄河之滨,但它们的具体位置究竟在哪里?是在黄河的哪一岸?学术界对此有两种说法:一是严耕望、刘满所持的西岸说,他们认为乌兰关、县与会宁关、县分处在黄河东、西两岸;二是鲜肖威、谭其骧所持的东岸说。

严耕望在考论长安西通凉州两驿道时,先对会宁关、乌兰关作了如下定位:

敦煌发现《水部式》云,会宁关有渡船五十只。今考此关在今景泰县(E104°10′·N37°10′)东黄河东南岸,与西北岸之乌兰关对夹河津。

所言会宁关在今景泰县东黄河东南岸,即为今靖远县境内的双龙乡北城村;而乌兰关在黄河西北岸,即今景泰县五佛乡。在具体考释北道驿程时,对会宁关、县与乌兰关、县叙说如次:

由会州略沿黄河东岸西北行一百八十里至会宁关,为开元十三中关之一。渡河而西至乌兰关,为乌兰县治(约今景泰E104°10′·N37°10′治东)……盖会宁县、乌兰县以黄河为界,此处黄河虽曲折,流向不定,然大方向则自南向北流,河东属会宁县,河西属乌兰县,驿道由会州略沿河东岸行一百八十里至会宁关,具船五十只,待行旅,渡河至西岸则为乌兰县治,且置乌兰关。是则会宁、乌兰两关相距四里,夹河并置,中为津渡也……乌兰关县与会宁关之地望已辨明如上。度其今地当在景泰县地区,黄河大湾曲处。乌兰县关盖在景泰县治东不远,会宁关则在河之东岸也。[6]413,415

不过通观严氏前后行文,对于两关、两县的位置实际上并未进行考证,分处黄河东、西两岸仅属其推测之言,所以使用了两个“盖”字。两关“夹河并置,中为津渡”,大概也只是一种理想的状态。

刘满赞同严说,并进一步考订出会宁关与乌兰县、关的位置:

会宁关在今靖远县双龙乡仁和村的北城滩古城遗址上;乌兰县和乌兰关在北城滩古城遗址西南的黄河对岸,即今景泰县五佛乡沿寺东南的黄河转弯处。{1}

他是通过先考证出定会宁关位于黄河东岸的北城滩古城遗址,再根据两关对夹河津来断定乌兰关、县在黄河西岸。关于会宁关的位置考证,刘氏从四个方面来进行论证,首先是看作为会州州治的陡城到北城滩古城的距离;其次是北城滩古城三面环河,城门设于南面,下临黄河;再次是葬在北城滩的乌兰县人氾府君的墓志铭;最后是说北城滩一带的黄河适宜设置渡口。刘氏认为,这与文献中所记会宁关的情况非常相像,而且两者与唐会州州治会宁县的里数又相接近,说明北城滩古城当为会宁关关城。然而,会宁关到会州州治距离198里、北城滩的临河地形及适宜设置渡口等三点,由于会宁关与乌兰关都位于黄河岸边,仅隔4里,这点距离对于两关到会州州治的长距离来说可以忽略不计,此点若用之于乌兰关,可以说也是符合的。因此,这些证据只能证明两关都在北城滩古城或其附近,但不能说会宁关必是北城滩古城。至于《氾府君墓志铭并序》,刘氏说“墓主是唐天宝七载(748)死在乌兰县城的家中的,而墓志铭的出土的地方,即死者墓地在今北城滩,而北城滩地属会宁县,那么墓主的家乌兰县城就在墓地所在的黄河对岸”。这在逻辑上很难说通,如果北城滩地属会宁县,那么乌兰县人氾府君去世后,其家属为何要费力地渡河过关,将尸体运到黄河对岸的邻县去埋葬?这方墓志正好说明北城滩地属乌兰县,氾府君死后就埋葬在本地。

严氏的两岸说只是一种理想化的推断,刘氏对会宁关的位置考定也难以自圆其说,其观点缺乏说服力;不过他俩是历史地理学界的权威学者,所以两岸说产生了较大的影响{1}。

相反,鲜肖威发表《唐乌兰县何在?——兼论敦煌以东丝绸之路》一文,指出今靖远县城西北约70多公里、黄河弯曲部的北城滩有唐代古城,建在红色砂岩之山头上,认为“此山即北周、隋、唐之乌兰山,渡口即乌兰津,建桥即乌兰桥,守桥之月城即乌兰关,因关设县即为乌兰县也”[8]。他将乌兰山、关、县定在黄河东岸、今靖远县北城滩古城一带,并举出两方隋唐烏兰墓志为证,是非常有说服力的。谭其骧主编的《中国历史地图集》也将“乌兰”标在黄河大拐弯处的东侧半岛上[10],即今靖远县西北的北城滩一带。只不过他俩对会宁关未作讨论。

此外,还有学者提出乌兰县治在今会宁县的观点,如王仲荦在北周乌兰县下注“今甘肃会宁县西北”[11],陈守忠也认为今会宁县的马家堡古城“是武则天天授二年(691)所移置之乌兰城”{2},皆不准确,可置不论。

二 史籍记载:乌兰关、县是丝路北道与黄河交叉的要冲

《元和郡县图志》记录了乌兰关、县到会州州治及会宁关的方位与距离:

乌兰县:上。东南至州一百四十里……周武帝西巡于此,置乌兰关,又置县,在会宁关东南四里。[1]98

首先来看乌兰关、县与会州州治的方位与距离。《太平寰宇记》卷37会州乌兰县条注云:“州西北驿路一百八十里,直路一百四十里。”[12]可知140里是从乌兰县到会州的直线距离,而180里则指官方驿路的长度。至于方位,两书都明确指出乌兰县位于会州州治的西北,当在今靖远、景泰两县交界的黄河大拐弯处。北魏末,渭州刺史可朱浑元“率所部三千户,发渭州,西北渡乌兰津”[13],即为其地。以每户4人计,就超过了一万人,足见乌兰津规模之大,是黄河上游沟通东西的重要渡口。因其战略地位重要,北周武帝时遂在乌兰津一带设立乌兰关,又置乌兰县。

《元和郡县图志》记载“八到:东北至上都取秦州路二千里,取皋兰路一千六十里”[14]。严耕望指出,这里的“北”为“南”之讹,“皋”为“乌”之讹,里数亦夺误,“颇疑此文‘秦州下夺‘路二千里,取乌兰七字”[6]344,353。《太平寰宇记》卷152凉州条四至八到所记略异而稍详:

东南至长安取秦州关路一千八百里。东南至会州乌兰关四百里,从关东南至州一百二十里。[15]

秦州路即秦州关路,当指从凉州往东南,过金城关至兰州,再到秦州出大震关,抵达长安;后一条路即皋兰路,从凉州往东南,过乌兰关,再往东南经会州到长安。从凉州到乌兰关的距离为400里,从乌兰关到会州为120里。这个120里比上述直路140里、驛路180里要短,但乌兰关、县位于会州西北的黄河之滨,则是毋庸置疑的。

其次来看乌兰关、县与会宁关的方位与距离。《元和郡县图志》卷4、《旧唐书》卷37《地理志一》记载乌兰县在会宁关东南4里,而《太平寰宇记》卷37则说“在会宁关西南四里”[12]781。一字之差,影响到了方位问题。陈守忠坚持西南说,但未给出理由[16];刘满亦云“原来设置的乌兰县和乌兰关就应在会宁关西南四里处,即今北城滩古城址西南四里处的黄河西岸上”,也肯定了宋人的西南说,而否定唐五代人的东南说,其理由是“因为位于北城滩古城址东南四里的地方,在黄河东岸,而在唐代这里是属于会宁县境的;只有在北城滩古城西南四里的地方,在黄河西岸,而且是地属乌兰县的”[9]139。这一论断是在承认北城滩古城为会宁关城的前提下作出的,如前所驳,此说不确。高启安虽然采信东南说,但仍然把北城滩古城当作会宁关,所以将乌兰关、县定在了今景泰县五佛乡下车木峡村,亦即黄河西岸突入河中的小半岛上[17]。2014年7月初,笔者与高氏等人一同前往下车木峡考察,此地确实位于北城滩古城的东南方向,但是黄河对岸的靖远县境内层峦叠嶂,似无路可通,而且若在这一带设关立县,在军事上没有退守余地,是不太适合的。

唐人李吉甫在《元和郡县图志》中提出乌兰县在会宁关东南的说法,为五代刘昫等《旧唐书》所继承,不可轻易否定。宋人乐史《太平寰宇记》的西南说不仅后出,且为孤证,尤其是宋代的疆域并不及此,该书卷37会州条目下用小字标明“废”,此地为西夏统治区域,宋人的一字之改是否准确,应该谨慎考虑{1}。

唐宋地理志书记载乌兰县在会宁关东南4里,从上下文意看,乌兰县是指北周始置的旧县城,而非天授二年(691)搬迁后的新县城,此点在第四部分将会述及。

以上根据史籍只是证明了乌兰关、县位于黄河乌兰津段,地处会州州治西北百余里的地方,约在今景泰、靖远二县交界的黄河大拐弯处,但还不能从细节上证明乌兰关、县究竟在黄河的哪一岸。值得注意的是元人胡三省所言“《唐书·地理志》:会州乌兰县有乌兰关;桥当在关外黄河上”[18]。现存两《唐书·地理志》只记载了前句,后句当是胡氏的推测之语,但这至少说明直到元朝人们对乌兰关与黄河的位置关系的认识。从中原往西看,跨越黄河乌兰津的乌兰桥在乌兰关外,则乌兰关必位于黄河东岸,也就是在北城滩古城。

三 墓志确证:乌兰县治在黄河东岸的北城滩

能够有力证明乌兰关、县在黄河东岸的北城滩的,是这里出土了一批隋唐时期的乌兰墓志,其中两方现藏于靖远县博物馆,一方为私人收藏,另两方下落不明,但幸运的是早年有部分录文。它们的共同特点是:(1)均出土于北城滩古城附近的唐墓群;(2)均刻有“乌兰城”或“乌兰县”字样。

《定西文物概况》记载北城滩唐墓群的情况如下:

唐墓群位于黄河南岸第二台地上,与汉墓群毗邻,南面是北城滩唐代古城遗址。墓葬为穹窿式砖墓,多数早期被盗,内部淤积泥土严重。一九七四年,当地群众平田整地时,曾挖出大量绳纹砖(体积为3.5cm×1.7cm×5.5cm),模制画像砖(体积为3.4cm×1.8cm×5.3cm),图案为青龙、骑马武士、驼夫、执矛武士、女侍等,据调查砌于棺床周围(见图十六)。有30多件木俑。其中一墓出土石刻方形墓志铭一块,墓志铭顶盖饰缠枝卷草纹。铭文为“大唐故左骁卫翊府、翊兵部常选汜府(君)墓志铭并序”。一少部分文字剥落不清。序中有“以天宝七载(公元七八四年)仲春旬□□□于乌兰县之私第,春秋六十有七”等句。现存文化馆。据调查,墓中出土一批彩绘木俑、马、骆驼等,造型精美,保存完整。又一墓出土砖质墓书墓志一块,上书“大业六年(六一○年)及会宁郡,鸣沙县乌兰城”等句,这些文物已破坏无存。

这次普查时试掘一墓,出土绳纹方砖(体积33cm×33cm×5cm),“开元通宝”(一枚)。木俑腐朽严重,仅有四件较完整(见图十七)。

一九七六年十月,省、地、县普查队试掘唐墓四座,又出土彩绘陶罐一件,灰陶瓶一件,木雕玄武一件,木质狮头四件,木俑若干(其中有胡人俑,大部分腐朽),三彩陶片一件,铜饰一件,“开元通宝”若干枚。[19]

除了上述第二台地的唐墓群外,第一台地为汉墓群,可见北城滩在汉唐时期是丝绸之路北道上的重要交通渡口,留下了古城、古墓群等遗址及出土的诸多文物。2015年5月底笔者再次到北城滩实地调查,通过北城村村民张正帅等人的指认,确定了墓葬区域,并在那里发现了大量唐代青色墓砖,至今仍被村民用于盖围墙、羊圈,地上也随处可见整块或残断的砖头。

上引文字提到两方墓志,即《隋大业六年(610)会宁郡鸣沙县乌兰城墓志》与《大唐故左骁卫翊府翊兵部常选氾府君墓志铭并序》,今已不知其下落。从当年发掘时的记录文字可知,前志告诉我们,始置于北周武帝时的乌兰县,可能在隋代遭到裁撤,并入了鸣沙县{2},故称为乌兰城,这与隋朝的地方行政改革是相吻合的;后志记载墓主人姓氾,在唐天宝七载(748)卒于乌兰县家中{1}。

无独有偶,北城滩还出土了另一方氾氏墓志,即《大唐故左骁卫翊府翊卫武部常选氾府君(山琮)墓志铭并序》。该墓志现藏于当地私人手中,现据靖远县双龙乡人民政府张启荣惠示墓志照片引录如下文字:

公讳山琮,肇有周族。立望西土,敦煌赫然。枝叶东迁,遂为会部人也……呜呼!以开元十年(722)孟冬旬二日,终于乌兰县之私第,春秋卌八,先夫人卅四载也。

对比两方氾府君墓志发现:两位墓主人都姓氾,都是唐代的左骁卫翊府翊卫武部常选,都是乌兰县人,墓志均出土于北城滩。显然,北城滩唐墓群中有乌兰氾氏的家族墓地。根据氾山琮墓志铭的记载,乌兰氾氏望称敦煌{2},其祖上东迁到会州,定居在乌兰县,死后就埋在了北城滩。出自敦煌的氾氏通过河西走廊与皋兰路,东迁并定居于乌兰县,家族中有些人在死后就葬于今双龙乡境内的北城滩。这些出土的氾氏家族墓志,为丝路北道的东西交通提供了重要证据。

另外,靖远县博物馆还藏有两方题写“乌兰县”字样的墓砖,《唐显庆五年(660)许□□夫妇墓砖》记载墓主人为“会州乌兰县人许□□”,《唐乌兰县京兆府醴泉县丰泉墓砖》开头刻有“乌兰县”三字。

通过以上五方北城滩出土的乌兰墓志及氾揩墓志可知,他们都是会州乌兰县人,前五位墓主死后都葬在北城滩唐墓群中,这有力地证明了这一带属于乌兰县地界。刘满将卒葬地与居住地相分离,分别位于黄河的东、西两岸。若是如此,则既要费力地渡运死尸与亲属们过河越关去邻县参加丧葬,而且将来也不便于亲人前往墓地进行祭拜,不符合当地民俗的实际情况。连支持两岸说的高启安也感叹:“墓主为‘乌兰县人,而墓葬却在河对岸。这一奇怪现象令人深思。”[17]21我们认为,北城滩这些乌兰墓志的出土,正好证实了乌兰县治就在北城滩古城,而不可能位于对面的黄河西岸。

四 古城自证:北城滩古城就是乌兰县、关遗址

在黄河东岸的今靖远县北城滩一带,能作为县城或关城的,特别是直接濒临黄河的城址,非北城滩古城莫属。据《定西文物概况》介绍,这里有一座唐代北城滩城堡遗址,具体情况如下:

位于双陇(当作“龙”)公社仁和大队,西约四华里北城滩。

古城矗立于黄河北岸石崖上,扼险踞要。东面山上有明代军事设施(长城、烽燧),西北与景泰县五佛寺对峙,南临黄河(见图十一)。南门外洪波汹涌,惊涛拍岸,对岸峰峦叠嶂,岩壑横峙,地势险峻,气象峥嵘,为黄河上交通、军事之险关要隘。据传说,古代南门外有浮桥可达彼岸。据《县志》载,明“隆庆初(一五六八年左右)创筑船桥,以通来往”,“万历年间(一五七三—一六二○),创建芦塘(今属景泰)修筑新边,后又置索桥于哈思堡西十里”。

古城略呈方形(见图十二),面积195m×175m,系夯土板筑,城墙下宽5.8m,残高3.3m,夯土层厚10cm。城门设于南面,并有凸形瓮城遗迹残存,城墙夯土层夹有小砂石层,夯土层厚14cm,夹砂层厚3—4cm。城之五角均有墩台,北墙、东墙各有马面三个,西墙有马面两个。据当地群众说,在四五十年前,城内还残存南北街道及建筑物墙迹。城內现为耕地,沟渠纵横。东、西、北三面城墙破坏严重。

城内暴露的陶器残片及砖瓦片十分丰富,陶片为盆、罐、瓶之残片,经绘图复原,盆的口径有62cm大者。罐耳外面呈凹形。陶器多数口沿外翻。筒瓦经宽13cm、14cm,板瓦经宽26cm。这次普查时,采集了部分陶器残片及瓦片,其中有一莲花纹圆瓦当陶范及瓦当残片,为唐代遗物。

古城东面坪上有唐代建筑遗址两处,有大量碎砖断瓦,采集到的二小块莲花纹圆瓦当,经对证,确系城内采得的陶范之模制品。

古城北面黄河第一台地上有汉代墓葬,第二台地上有唐代墓群。[19]10

古城滩是个半岛型地区,处在黄河大拐弯处。该古城位于北城滩南部,矗立在黄河北岸的崖岸上,城门向南开,地势险要,作为关城自然是最佳首选。传说南门外有浮桥,县志记载明代创筑船桥,可见是个津渡之地。古城有马面、瓮城及街道、建筑物遗址,城呈方形,面积为195×175cm,这个规模符合一个关城或较小的县城,也印证了北周武帝在这里同时设置乌兰关、县。

上引文说到,北城滩古城内出土了不少唐代陶器、砖瓦等物。2015年5月末我们再次考察北城滩时,我与高启安到北城村前书记张永军家中,他出示了十年多来在古城中捡拾到的古代钱币,有一枚北周“布泉之钱”、多枚唐代“开元通宝”、一枚西夏“天盛元宝”、一枚金代“正隆元宝”、一枚日本“宽永通宝”等{1},特别是北周“布泉之钱”的出土{2},为北城滩古城是北周始置的乌兰县的治所提供了重要证据,而不可能是当时尚未设立的会宁关。另外,在城北的唐代墓葬中也曾出土若干枚“开元通宝”以及大量绳纹砖及绘有骑马武士、驼夫、执矛武士、女侍等模制画像砖和一批造型精美的彩绘木俑、马、骆驼等以及陶器、木雕、铜饰等[19]12。北城滩唐代古城与墓葬出土文物的关联性,也说明该城应当是乌兰关、县城所在地,直到西夏、金代仍有百姓活动遗迹。

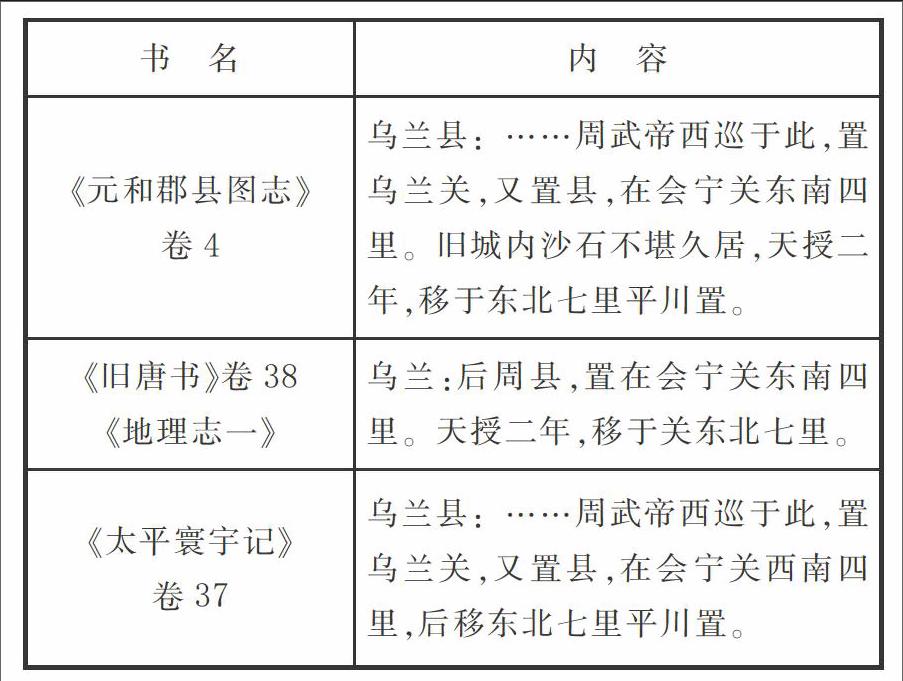

到武则天天授二年(691),位于北城滩古城的乌兰县城因为濒临黄河,黄河水经常冲刷带来沙石,已经不堪人们居住,遂有搬迁之举。关于此事的记载,唐宋地理志书虽有承袭痕迹,但亦颇有不同:

《太平寰宇记》抄袭《元和郡县图志》的痕迹比较明显,只是将“东南”改为“西南”,省略了搬迁原因及年代;《旧唐书·地理志》多出一个“关”字,省略了“旧城内沙石不堪久居”一句,使本不相连的前后两句连在了一起,可能是为了畅接上下文意,遂添加了一个“关”字,造成新乌兰县城搬迁到会宁关东北7里的错觉。按照《元和郡县图志》的记载,乌兰关、县原来并置于一地,到691年因为沙石问题而将乌兰县城迁到东北7里的平川地区,而乌兰关则未移动,这显然是因为乌兰关的职责是据守黄河津渡。刘满以为乌兰关迁徙了,称“天授二年(691),因为乌兰县、乌兰关‘旧城内沙石不堪久居,‘移于东北七里平川的乌兰县和乌兰关,当在今五佛乡沿寺南的黄河河湾附近”[9]139,当不确切。陈守忠认为迁移后的乌兰县新城在今会宁县的马家堡古城[20],相差太远,尤不可信。《新唐书》卷37《地理志一》会州乌兰县条注曰“西南有乌兰关”[21],就是说乌兰关在新乌兰县的西南7里,乌兰关城仍在原地,扼守黄河乌兰津。乌兰县新城仍在今双龙乡境内,只是地处平川,变迁较大,城址遗迹不易考寻。《元和郡县图志》交代了乌兰县城搬迁的原因是“旧城内沙石不堪久居”。2014年、2015年我们两次考察北城滩古城,发现有许多堆积的石头,同行的沙武田、刘永明也都采集到被流水冲刷的精美鹅卵石。这都说明,此地为旧乌兰县城与乌兰关所在地。

五 文书证实:会宁关位于黄河南岸,不可能在北城滩古城

如上所言,北周始置的乌兰关、县城在会宁关东南4里,武周天授二年,乌兰县城搬迁到东北7里的平川地区。乌兰县城的搬迁距离不远,会宁关到乌兰关与新、旧乌兰县城都很近,因此会宁关的位置确定,对于认识乌兰关、县城来说亦极重要。

会宁关始设于何时,史籍无载,但在唐代很长时间里,其名气恐不及乌兰关。唐人张守节《史记正义》云:“东有黄河,有函谷、蒲津、龙门、合河等关;南山及武关、峣关;西有大陇山及陇山关、大震、乌兰等关;北有黄河南塞,是四塞之国。”[22]这里叙述关中的四塞,西面提到了乌兰关,而未及会宁关。吐鲁番阿斯塔那509号墓出土《唐开元廿一年(733)唐益谦、薛光泚、康大之请给过所案卷》记载,唐益谦携带其叔唐循忠之媵薛十五娘与侄子、奴、婢、作人及马、驴等一干人畜,从四镇来到西州,再前往福州,云:“右得唐益谦牒,将前件人、马、驴等往福州,路由玉门、金城、大震、乌兰、僮(潼)、蒲 津 等关。谨连来文如前,请给过所者。”[23]在牒文上列有包括乌兰关在内的西北地区六个关。程喜霖指出,丝路东段有南、中、北三道,其中“北道,自长安经平高(固原)至会州治所会宁县北黄河弯曲处之乌兰关渡黄河直插武威。在请过所文牒中把乌兰关与金城、大震关并列乃是薛氏东行武威时准备可供选择的北中两条路线”[24]。唐益谦一行东出玉门关以后,经过河西走廊,从武威往东有两条道路,即《元和郡县图志》卷40所记之秦州路与皋兰路。在这两条路中,只需择取其中一路即可,唐益谦牒文中同时写了金城、大震关和乌兰关,确如程氏所说,这只是准备了可供选择的两条路线。在丝路北道的皋兰路上,这里同样只提到乌兰关,而未及会宁关。可以说直到开元年间(713—742),乌兰关仍然在丝路北道东西交通上发挥着重要的作用。

开元时,会宁关地位得到了提升,被列为天下十三个中关之一,《唐六典》卷6《尚书刑部》司门郎中、员外郎条注云:“中关一十三:京兆府子午、骆谷、库谷,同州龙门,会州会宁,原州木峡,石州孟门,岚州合河,雅州邛莱,彭州蚕崖,安西铁门,兴州兴城,华州渭津也。”卷7《尚书工部》水部郎中、员外郎条注文中也提到会宁关:“龙门、会宁、合河等关船并三艘,渡子皆以当处镇防人充……会宁船别五人。”[25]会宁关有渡船及官兵防守,亦为敦煌文献P.2507《唐开元水部式》所证实:

会宁关有船伍拾只,宜令所管差强了官检校,著兵防守,勿令北岸停泊。自余缘河堪渡处,亦委所在州军严加捉搦。[26]

《唐開元水部式》记载会宁关渡船的规模达到50艘,远高于《唐六典》的记载。前者是国家颁布的实用性法令,反映了会宁关的实际状况;后者只是归纳性条文,自然是前者更为可信。尤其重要的是“勿令北岸停泊”一语,道出了会宁关濒临黄河,关城设在黄河南岸。

北城滩的地形呈半岛状,所谓“北岸”可以有两种解释:一是指北城滩南面黄河段的北岸。但这里为北城滩古城,南临黄河,自然不会出现勿令北岸停泊的情况,所以北城滩古城必非会宁关,而是如前所考之乌兰关与旧乌兰县城。二是指北城滩北面黄河段的北岸。这里经常会受到游牧势力的侵扰,所以才会作出勿令北岸停泊渡船的命令。乌兰关、县城在会宁关东南4里,上节引《定西文物概况》说北城滩城堡遗址“位于双龙公社仁和大队,西约四华里北城滩”,从古城往西稍微偏北4里就是今靖远、景泰二县的五佛渡口。北城滩西北角水域开阔,河面最为平稳,完全可以摆放50艘渡船。北城村前书记张永军告诉我们,在北城滩古城的西北面曾有一座小城,并带领我们前去察看,只是如今已辟为农田,唯剩部分城墙基址。因此,北城滩古城为乌兰关、县城,往西北4里的北城滩西北角为会宁关所在地,关城设在黄河南岸,渡船停泊在黄河中靠南岸一带,北岸因易受袭击而勿令停泊{1}。

在北城滩这个狭小的半岛上同时设置乌兰、会宁两个关,说明此地在丝路交通、军事防御上的地位极其重要。

此外,无论乌兰县治如何迁移,会宁关都位于乌兰县城的西北面或西面,而会宁关隶属于会宁县,会宁县要管辖会宁关似乎要隔越乌兰县。高启安曾提示《唐开元水部式》所言“亦委所在州军严加捉搦”,是说关受州的管辖,而《唐六典》卷6所列上、中、下关亦皆以京兆府及诸州为单位,且云“凡度关者,先经本部本司请过所。在京,则省给之;在外,州给之”[25]195-196,亦证实关是由州来管辖,而不是县。如此,这个问题也就可以得到解释。

六 从扯木峡看乌兰桥架设在北城滩古城及其对岸

唐蕃对峙时期,在黄河乌兰津上还建造了一座乌兰桥。从津渡变为桥梁,发生了飞跃性的转变,这是出于军事上的需要。《旧唐书》卷196下《吐蕃传下》记载,贞元“十六(800)年六月,盐州破吐蕃于乌兰桥下”[27]。《旧唐书》卷133《李晟附王佖传》云:

先是,吐蕃欲成乌兰桥于河堧,先贮材木,朔方节度使每遣人潜载之,委于河流,终莫能成。至是,蕃人知佖贪而无谋,先厚遗之,然后并役成桥,仍遂筑月城围守之。自是朔方御寇不暇,边上至今为恨。[28]

王佖于元和四至八年(809—813)出任朔方灵盐节度使{1},吐蕃建造乌兰桥当在此期间,司马光系于813年[29],甚有道理,但从《吐蕃传》可知在800年就已经有乌兰桥了。鲜肖威说:“考虑到吐蕃在上游甘青边境所建丙(应作“炳”)灵寺、兰州西津等桥梁约为握桥,则此乌兰桥亦应为费木料很多的吐蕃式握桥,这个月城就也是守桥的关。”[8]40月城是桥侧环形卫护桥梁的军事建筑,起到防卫桥、关的作用。从其形状看,月城呈长长的弯月形,当非乌兰关城。《读史方舆纪要》卷62裴家川条记载到扯木峡、赤木峡,高启安认为就是车木峡[17][2]2962,甚确。联系到吐蕃为了建造乌兰桥而“先贮材木”,这一带被称为扯木峡,后来音讹为赤木峡、车木峡。今靖远县北城滩、景泰县五佛沿寺一带的黄河往上溯流不远处,在靖远、景泰二县皆有车木峡村,以上、下相区分,而且在靖远县境内红山峡一带的山呈现红色,正合“乌兰”的鲜卑语意,当即乌兰山。景泰县境内的车木峡呈半岛状,突入黄河之中。若是吐蕃从黄河上游抛掷木头,顺流到车木峡,水流转弯变缓,正好适合于扯木上岸。车木峡一带,东岸的靖远县崇山峻岭,西岸的景泰县为黄河弯曲低地,不适合于建造桥梁;而北城滩古城及其南岸,两岸石崖相对,恰可架设桥梁,乌兰桥应当建在北城滩古城及其对岸。前引传说古城南门外有浮桥,县志记载明代创筑船桥,也就是唐代乌兰桥的所在地。

此后到会昌年间(841—846),李德裕所撰《赐缘边诸镇密诏意》中提到“自陇山、天宁关北至萧关、原州、安乐州、乌兰桥等,皆是贼之险路,入寇要津”[30],可知乌兰桥仍然存在,是吐蕃控制黄河交通的战略要地。

七 结 论

通过以上多方面的论证,我们认为,北周始置的乌兰关、乌兰县城设在今靖远县双龙乡北城村的北城滩古城,位于黄河东岸;到隋代开皇十九年(599),乌兰县被撤并入鸣沙县,而乌兰关仍然存在;唐武德九年(626)恢复了乌兰县的建制;到武周天授二年(691),乌兰县城因南濒黄河,不断受到河水冲刷,城内沙石不堪久居,遂搬迁到东北7里的平川地区,而乌兰关仍在原地,扼守黄河乌兰津;唐蕃对峙时期,在乌兰关及其南岸建造了一座乌兰桥,位于车木峡的下峡口。

由于乌兰关、县地处丝路北道的交通要冲,这里就成为东西交通的重要通道。从北城滩出土的多方隋唐墓志可知,敦煌氾氏从河西西部向东迁徙,经由河西走廊、丝路北道皋兰路,渡越黄河乌兰津后,在乌兰县落脚定居,生息繁衍,遂成为会州乌兰县人,卒后葬于北城滩。北城滩唐代墓葬出土的胡人俑、彩绘骆驼俑、驼夫画像砖,以及今靖远县北滩乡出土的刻有大夏铭文、罗马神祇巴卡斯及花豹的鎏金银盘,就是从西方沿着丝绸之路流传到这里的{2}。这些表明,丝路北道是当时沟通东西方之间的重要路线,而位于北城滩的乌兰关、县是丝路北道与黄河交叉的关键节点。

参考文献:

[1]李吉甫.元和郡县图志:上册:第4卷:关内道四[M].北京:中华书局,1983:98.

[2]顾祖禹.读史方舆纪要:第6册:第62卷:陕西十一[M].北京:中华书局,2005:2964-2968.

[3]嘉庆重修一统志:第16册:甘肃·兰州府[M].北京:中华书局,1986:12665.

[4]甘肃府县志专辑(15):道光靖远卫志:第2卷[G]//中國地方志集成.南京:凤凰出版社,上海:上海书店,成都:巴蜀书社,2008:447.

[5]史为乐,主编.中国历史地名大辞典:上册[M].北京:中国社会科学出版社,2005:464.

[6]严耕望.唐代交通图考:第2卷:河陇碛西区[M].台北:“中央研究院”历史语言研究所,1985:415.

[7]脱脱,等.宋史:第7册:第87卷:地理志三[M],北京:中华书局,1985:2159.

[8]鲜肖威.唐乌兰县何在?——兼论敦煌以东丝绸之路[J].《兰州学刊》1982(4).

[9]刘满.西北黄河古渡考(二)[J].敦煌学辑刊,2005(4):130-140.

[10]谭其骧,主编.中国历史地图集:第5册:隋·唐·五代十国时期[M].北京:中国地图出版社,1982:pls7-8,40-41.

[11]王仲荦.北周地理志:上册:第1卷:关中[M].北京:中华书局,1980:90.

[12]乐史.太平寰宇记:第2册:第37卷:关西道十三[M].北京:中华书局,2007:781.

[13]李延寿.北史:第2册:第53卷:可朱浑元传[M].北京:中华书局,1974:1901.

[14]李吉甫.元和郡县图志:下册:第40卷:陇右道下[M].北京:中华书局,1983:1019.

[15]乐史.太平寰宇记:第7册:第152卷:陇右道三[M].北京:中华书局,2007:2936.

[16]陈守忠.会宁县境内古城址及丝路遗迹考察[J].西北师大学报,1993(2):25.

[17]高启安.乌兰县址及相关问题新探[C]//“开拓与守护:丝绸之路上的白银”学术研讨会论文集.白银,2014:15-16.

[18]司马光.资治通鉴:第16册:第235卷[M].北京:中华书局,1956:7589.

[19]定西地区文化局,编.定西文物概况[M].定西:定西地区文化局,1976:12.

[20]陈守忠.河陇史地考述[M].兰州:甘肃人民出版社,2007:262.

[21]欧阳修,宋祁.新唐书:第4册:第37卷:地理志一[M].北京:中华书局,1975:973.

[22]司马迁.史记:第69卷:苏秦列传[M].北京:中华书局,1963:2242.

[23]唐长孺,主编.吐鲁番出土文书:4(图文本)[M].北京:文物出版社,1996:270.

[24]程喜霖.唐代公验过所文书所见的交通道路[G]//唐代过所研究:第五章.北京:中华书局,2000:226.

[25]李林甫,等.唐六典[M].北京:中华书局,1992:195-196、226-227.

[26]上海古籍出版社,法国国家图书馆,编.法藏敦煌西域文献:第15册[M].上海:上海古籍出版社,2001:2.

[27]刘昫,等.旧唐书:第16册:第196卷:吐蕃传下[M].北京:中华书局,1975:5259.

[28]刘昫,等.旧唐书:第11册:第133卷:李晟附王佖传[M].北京:中华书局,1975:3686.

[29]司马光.资治通鉴:第17册:第239卷[M].北京:中华书局,1956:7823.

[30]董诰,等.全唐文:第7册:第699卷[M].北京:中华书局,1983:7178-7179.