漫谈古籍整理的规范问题

2017-06-09黄征

黄征

内容摘要:古籍整理,特别是敦煌文献的整理,属于高难度的学术基础工作,目前各有各的方式和方法,也各有利弊。本文作者以自己从业三十年的切身体会,对敦煌文献整理中的规范问题提出了鲜明的观点,并作了深入浅出的论述,可供借鉴与探讨。

关键词:古籍整理;规范;古今字;俗字;借音字

中图分类号:G256.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2017)02-0070-08

Abstract: The sorting of ancient books, especially Dunhuang documents, is a very difficult fundamental academic job. At present, there are various methods, each with its own advantages and disadvantages. Based on personal understanding gleaned from thirty years in the field, the author proposes his distinct opinion and presents a clear demonstration of it for academic reference or discussion.

Keywords: Collation of Ancient Books; norm; ancient and modern Chinese characters; popular form of characters; pronunciation-borrowing characters(Translated by WANG Pingxian)

我这里谈的主要是敦煌文献校录整理的一般规范问题,希望有助于敦煌文献学研究“行规”的建立,或者扩大一点,就是我们古籍整理的一个规范问题。

我首先要突出讲的是古今字问题。关于古今字,以前有许多误会,所以经常看到一个古字被改成现代通行的后起字。在这种情况下,我提出一个观点,认为古今字可注不可改。古籍中出现了大量的古今字,如果用现在的字去替换它们,就可能让这些古籍失去其原貌。有的古书特别喜欢用古字,如《汉书》。《汉书》之所以区别于《史记》,其语言特色是很大的因素,即《汉书》喜欢用古字,同样一个字不用通行字,而用古字。因此古今字的问题自古已然,不是现在才有的,只不过古人对这个问题理解得比较正确,一般不会强行改为通行文字。

首先来说什么是古今字。我们可以看到王力《古代汉语》里面有《古今字,异体字,繁简字》这样一个章节[1];洪成玉先生有《古今字》[2]一书,分量不大,但却是目前研究古今字非常实用又非常重要的专著。可是他们对古今字只是一般说明性的交代,没有下定义。这使得我们对这个问题的理解有一定的困难。一些术语我认为必须用定义来加以限定,哪怕下的定義一时还不够精确。

我的定义是:古今字是一对或一组为了区分一字多义现象而形成的意义相同而字形不同的古本字与后起字的关系字。关系字是一对一对或一组一组的,有的是两个相对的,有的是一个对几个的,甚至一个对四个五个的这种关系,所以我把它们定性为关系字。这个名称以前大家可能没用过,但是换任何其他名称好像都不太合适,它不是单个字的问题,实际上要两个字或者多个字之间形成关系才能有古今字的概念。单独一个字,你很难说它是古字,还是今字,但当有关系的这两个字,由于产生的时代不同,就形成了古今字。“古”和“今”的概念,不是说清代以前、“五四”运动以前或者说什么之前就是“古”,“古”和“今”是相对而言的,如果说唐代是“今”,那么唐代以前就是“古”;如果汉代是“今”,汉代以前就是“古”,这是一个相对的时间概念。古今字是由于历史的时间关系而产生的一对或一组音义相同但是字形不同的字。光说定义可能比较枯燥,不能够很好地理解。我们看一些具体的例子。例如“辟”字,它与避免的“避”、偏僻的“僻”、譬喻的“譬”、开辟的“辟”形成了一对一对的古今关系;或者说这个“辟”是一个古字,下面这几个字分别是今字。“今字”的说法也许不是很好理解,因此也可以叫做“后起字”或者“后起俗字”,清代学者也有叫做“分别文”、“分别字”之类的。我觉得“后起字”或“后起俗字”的叫法比较明确易解,建议大家使用。假如我们写回避的“避”,没有加“辶”字旁,那么它是错字呢,还是假借字呢,还是什么字呢?它既不是错字,也不是假借字,它是古今字中的古字。因为在先秦早期,躲避的“避”也写成这个样子,后来才加“辶”旁;才有“亻”旁的、“讠”旁的,等等。

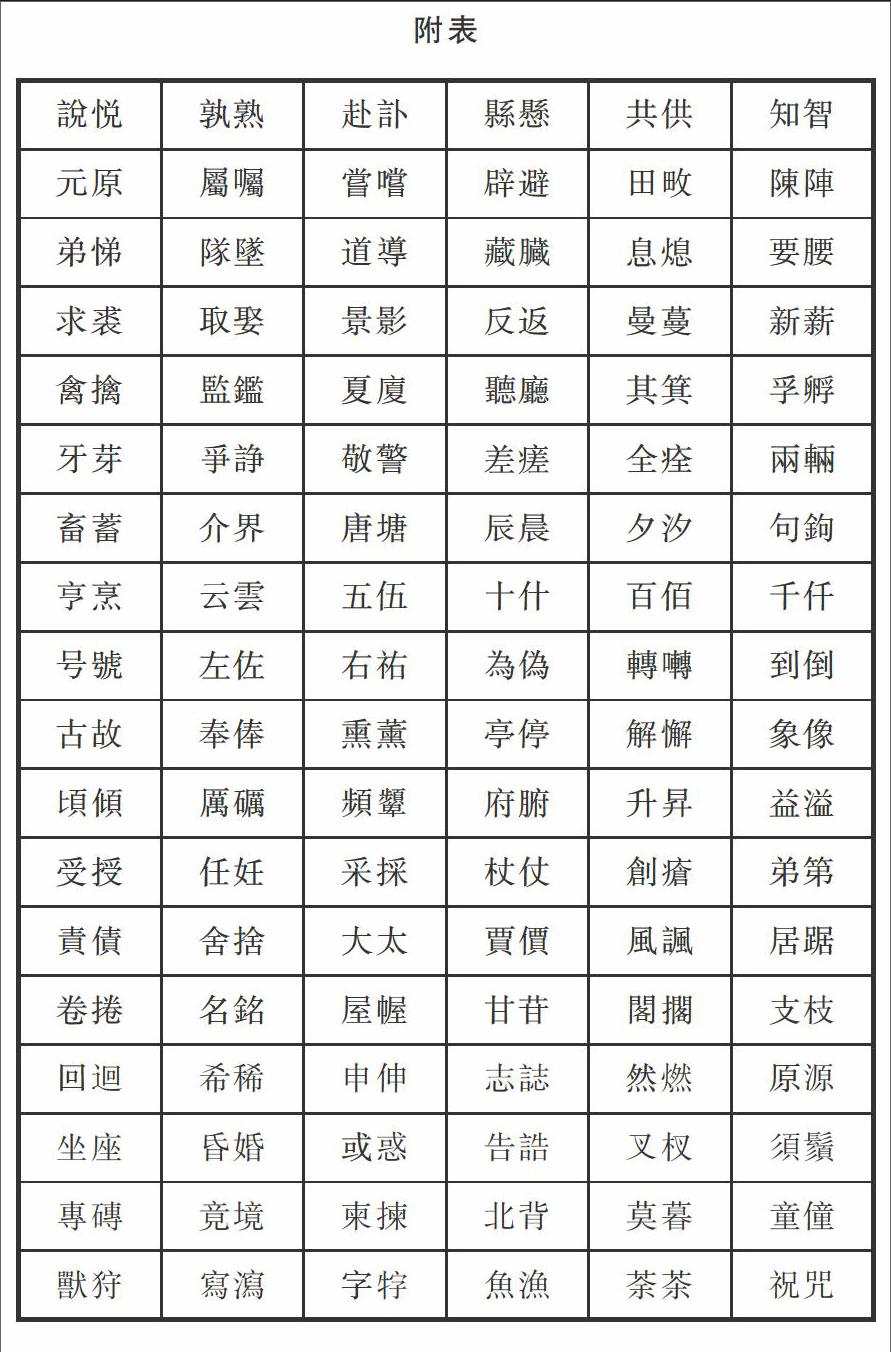

我们在一些应用中会碰到这样的情况。例如有一本书的《录文校勘体例》:“古今字、异体字、正俗字、武周新字一律改为标准繁体字。”[3]改为标准繁体字是我们以前通常的做法,特别是碰到俗字或者什么怪异字,就改为标准繁体字。然后说:“原文笔误、笔划增减及变体者,径直改为正字,不出校记。”这里提到的“古今字”,就是我们刚才说的这种字。为了便于理解,我举些例子加以说明(附表,在前者为古字,在后者为今字):

下面我选一些例子来分析。例如“云”,看上去像是现在的一个简化字,或者说人云亦云的“云”,可是实际上我们研究文字发展史或者说研究古文字马上就知道,这个“云”就是一个象形,天上飘的云那个象形,后人在这个“云”上边加一个“雨”字头。我们现在简化字只不过是恢复到古字上了。由简到繁,再到简,就是这样一个三级跳的过程。如果说在先秦的时候,风雲的“雲”、雲雨的“雲”写成了这个人云亦云的“云”,那么我们在古籍整理的时候,要把它定为错字,还是假借字?如果定为错字,你就会直接改为“雨”字头的;假若定为假借字,你可能会在这个字后面加个括号,然后把这个“雨”字头的字放在括号里边。我们通常看到的都是这样的处理方式。但是仔细琢磨,在那个时代,云雨的“云”就是写成这样,那个时代没有“雨”字头的,例如甲骨文时代。所以关系搞清楚以后问题就很好解决,关系没搞清楚就不好解决。到了唐代,或者唐代以后,宋代、明代,如果说风雲的“雲”,它还写成人云亦云的“云”,该怎么处理呢?我们也不能随便把它改成“雨”字头的。如果要改,必须在下面出个校记,注明这个字原文没有“雨”字头,现在改成有“雨”字头的,见一条出一条。不能说这里改了一次,以后都不出校记了,那就又搞糊涂了。

再看“弟”字。这个是兄弟的“弟”,也是次第的“第”,看上去这两者好像没有什么关系,实际上兄弟的“弟”和次第的“第”是一个字。在古代,在造字之初,它就是同一个字,就表示顺序。“兄弟”也是在讲顺序的,老大、老二、老三这么排下来。而这个兄弟的“弟”的字形呢,最初就是一个绳索编结的形状,因此用兄弟的“弟”表示“次第”的意思是非常合适的。可是现在的人如果看到敦煌写本或者其他什么古籍里面,第一、第二、第三,例如第一卷、第二卷、第三卷,都写这个兄弟的“弟”,那么就有很多的人直接加个“”字头,他都不告诉你这个字他改掉了;有的还严谨一点,出一个校记说,这个字原件没有“”字头,是兄弟的“弟”,现在把它改了。可是你要他每出现一次都加这个校记他嫌烦,于是惯例就是第一次出现时说明一下,后面就全部直接改了。我认为这是一种不合适的做法。

再看“或”字。这个是或许的“或”、迷惑的“惑”。迷惑的“惑”在上古时就写成或许的“或”,后来为了区别或者的“或”、或许的“或”跟心里迷惑的“惑”,在这个“或”底下加了个“心”。因此这个“心”字底的“惑”是一个后起字。一个是古本字、一个是后起字,或者说一个是古字、一个是今字,我们是这样来区分的。

“知”也是这样。智慧的“智”本来就写这个“知”,后来才加上一个“曰”字底。我们如果一看古书,例如说汉简、帛书,甚至敦煌文献,大智慧的“智”,写的往往是知道的“知”。我们现在就有很多人就把它改为智,或者当假借字改,或者当错字改,这是不对的。

再看道路的“道”和導向的“導”。“道”和“導”,现在的字形读音都不一样,可实际上導向的“導”和道路的“道”意思完全是相通的。有道路,然后有导向、传导的意思。因此这个道路的“道”也就是導向的“導”的原始意义,是它的古字形。所以许多古书里面的“導”不写“寸”字底,就写这个“道”。

再看“内”和“纳”。这个“内”,古音里面就有“纳”这个音。而从字形上来看,念成这个“纳”的“内”,它就是“纳入”义的一个很形象的字,像一个东西纳入进来。而“纟”字旁呢,从造字来说它是画蛇添足、叠床架屋了。再加个“纟”字旁,变成形声字了,本来是个象形字或者会意字,现在变成了形声字。很多古书里面这个“纳”都写“内”,特别是先秦古籍,“纳”通常都是写成“内”,如果写成这个“纟”字旁,有可能是后来篡改的。因此,古今字的原理是非常清楚的。我对古今字有一个比喻,我认为今字是古字的儿子、孙子,要讲关系,这个古字是它的祖宗或者是它的爷爷辈的,或者更早一辈的。在未有儿子、孙子之时,当然就无法让儿子、孙子去顶这个职务。比如说智慧的“智”,当这个“曰”字底的字还没有出现,当然不可能让这个字去表示智慧的“智”。纳入的“纳”,与智慧的“智”也都一样。那么等到有了儿子、有了孙子之后呢,是不是说这个老爷子就退休了,就不必干活了呢?也不是的,該轮到谁干,还是谁干。如果说古字表示这个意思,那么仍然用古字;如果是用了后起字,那就用后起字。也就说,古籍中用了后起字,也不必非要把它全都改成古字;反过来,如果它用了古字,我们也不可以全都把它改成后起字。这就是所谓的四世同堂,事情轮到谁做就是谁做,谁也没有替代谁或者剥夺谁的权力。

再例如生熟的“熟”和孰是孰非的“孰”。有一个写本,其中生熟的“熟”底下没有“灬”底。当然这个四点水“灬”,其实是“火”字底,烧东西底下有火,“火”字拉扁了以后变成四个小点。可是生熟的“熟”,其古字就是没有“灬”底。这是我们容易疏忽的,很容易造成错误。《说文解字》说:“孰,食饪也。”烹饪食物,“孰”是烧熟的食物。《易》曰:“孰饪。”就是《易经》里面的一个例句有“孰饪”这样的词语。这个“孰”当然不可能是孰是孰非的“孰”,一定是生熟的“熟”。段玉裁对此说:“后人乃分别熟为生熟、孰为谁孰矣。”后人分别为两个字,为了区别意义而把它分别开来。曹宪曰:“顾野王《玉篇》始有熟字。”《玉篇》是宋、齐、梁、陈的时候梁顾野王所编著的,其性质和《说文解字》差不多,按部首编排,这时候才收有生熟的“熟”,但它实际出现可能要早一些。编到字典里面,《说文解字》没有收录,到了《玉篇》才收录,至少是时代比较晚。所以王力先生就举这个例子来说明古今字的关系。既然这个古字和今字的关系,或者说古本字与后起字的关系,就是爷爷和儿子、孙子,不同辈分的关系,那么据文意改或者说一处说明一下,以后不再说明,这一方法就很容易造成古籍的不完整性,或者说以讹传讹,尤其是可能让后人找不到一个比较可靠的底本,一个原始的本子。

再看这个“瘥”字。这个字念“chài”,“病愈曰瘥”,疾病痊愈了叫“瘥”。有一个本子写成“差”,差别的“差”,于是就有整理的本子说据文意改。原本写“差”,现在据文意改成“疒”字头的“瘥”。那么就要考虑这改得对不对?当然改成“疒”字头的“瘥”意思没有错,痊愈了。可是“疒”字头的这个“瘥”是怎么来的?我们一调查就会发现“疒”字头的“瘥”就是来源于这个差等的“差”,“差”是分等级。病痊愈了并不是说一下子就好的,病来如山倒,病去如抽丝,病是慢慢痊愈的,所以古代用“差等”之“差”来表示痊愈。疾病痊愈这个意思,古人都是拿慢慢变化的这些词语,例如“差”、“愈”,还有“痊”、“损”、“减”等等,都表示逐渐痊愈这样的意思。所以写成这个“差”,古代就应该有两个音,差别的“差”,还有差等的“差”,然后引申到这个疾病痊愈上来。它本来就是分级别、分等次的意思,然后引申到慢慢变化的意思。所以我们不能随意据文意改,不能拿我们现在这样读了就认为这个字应该有“疒”字头,就给它加“疒”字头。我们整理古文献,就跟修复文物一样的整旧如旧,这个也是一样的道理。

“差”是如此,“愈”也是这样。“愈”现在有写“疒”字头“癒”的,但是简化字又没有了。然后有“减”、“损”都表示病情的减弱。例如《后汉书》说:“操积苦头风眩,佗针,随手而差。”曹操头痛病,华佗用这个针灸“随手而差”,或者“随手而差(chài)”,针灸一刺,一捻,一拔,这个头痛病就痊愈了。所以这个“差”,按照某些人的整理方法都要加“疒”字头。可这是一个古书,不能随便给它加。

在传世古籍里面,任意篡改古字的还比较少。因为人们心目中像《汉书》、《后汉书》这些书,都是古代的大学问家、大史学家这些人物写的,我们后人比较信任,哪怕是写错字都相信他是写对了。可是如果说是一个敦煌写本,首先给人的第一概念,敦煌写本是民间的写本,讹俗满纸,文化水平不高,经常写错字。这不是我们某一个人的观念,大概就从罗振玉、王国维以来,再到吕叔湘,还有很多语言学家,他们也都这么认为。吕叔湘评价《敦煌变文集》时就讲到,由于当时文化水平不高,就写错字、写假借字等等。其实这个看法不完全正确。古人虽然有这样的状况,特别是民间的写本,但是要细心地考察,如果敦煌写本里面出现这个“差”,我们是不是可以任意改呢?也不能,要改都得要有依据,至少要查查《说文解字》、《玉篇》、《广韵》、《集韵》,现在则要翻一下《汉语大字典》。

我们罗列的这些字都是这样的。例如说讣告的“訃”。现在某某人逝世了我们发个讣告。那么古人发讣告怎么发呢?他发电报还是发EMAIL呢?古人是派一个人,派一个使者,拿着讣告亲自送过去,所以从“走”字旁,到后来就写一封信,于是就变成“訁”字旁。所以看到古文里面写“走”字旁“赴”的时候,千万不要把它改成“訁”字旁的“訃”。

再例如婚姻的“婚”。如果古人写没有“女”字旁的,现在的人可能就会加一个“女”字旁,实际上这是不对的。古人就放在黄昏这个时候娶妻,跟婚俗有关。因此黄昏的“昏”和婚姻的“婚”是一个字,在这个意义上它就是一个字,只不过是黄昏的“昏”是古字,婚姻的“婚”是今字或者后起字。

再看“原”字,原来的“原”。原来的“原”在敦煌写本里面几乎没有写成现在这个“原”的,都写成元始的“元”。可是一些整理本子几乎都把它改过来了,有的是加个括号,里面改成现在的高原的“原”、原来的“原”。那加括号对不对呢?看上去加括号是可以的,但是仔细一琢磨加括号就不对了。加括号是把它当做一个同音替代字来看待了,或者叫假借字,或者叫借音字。可是它不是借音字,它不是偶然替代了一下,它就是这么写的。因此你加个括号来说明未必妥当。事实上我们现在说原来的“原”,不用“元”字,而用“原”字,是在元朝之后。顾炎武《日知录》里面记载说,元朝灭亡之后,明代人痛恨元朝,在使用的文字中看到这个“元”都讨厌,所以把元来的“元”改成高原的“原”,此后原来的“原”就跟我们现在写的一样了。或者换句话说,现在“原来”这样的字,是从明代才开始的。如果书是明代之前的,例如敦煌写本,它当然都是北宋以前的了,里面出现这个原来的“原”,都写成“元”,我们有权力把它改成现在这个字形吗?没有权力改。必须保留那个字形。如果为了让现在文化水平不高的人能够明白,这里的“元”就是这个“原”,那可以在下面出一个校记。

再说田径的“田”,古代就是打猎的意思。后来加个“攵”,“攵”当然是打的意思,是一个动作。再如境界的“境”、边境的“境”,敦煌写本《西天路竟》什么的,我们一看原本都写“竟”,它没有“土”字旁。其实“竟”就是走到头的意思,走到头就是走到竟头,就是走到边境。我们现在的整理本子,很可能会加个“土”字旁。

这一组字里的字都可以这样来理解。就在这组字里面,后面都是今字,前面都是古字。我给学生讲了《茶酒论》的“茶”和如火如荼的“荼”,我们现在是要严格区别的。如果中小学生把这个“茶”写成“荼”或者“荼”写成“茶”,老师当然是打叉。可是在古代这两个字就无法区别。这是因为“茶”本来就是“荼”,这两个字就一个字,后来为了区别“茶”和“荼”,把这个“荼”去掉一横,变成一个“茶”字。“茶”和“荼”是同音字。英文的“茶”(tea),也是来源于中国的“荼”(tú)这个音。所以我们要特别注意古今字。

第二点我想强调的是俗字问题。俗字改正字,这是我们常做的方法。但是古今一致的简体字,我认为可以保留。我们早期的做法,例如《敦煌变文校注》,是把古代这些简体字,基本上都改成了通行繁体字。“简体字”与“简化字”是两个不同的概念。古代只能说简体字,不是简化字,简化字是我们现在所特有的,1956年在中国大陆才正式实施。简体字从古就有,从甲骨文时代就有简体、繁体之分,到敦煌文献里面当然简体、繁体并行不悖了。可是有一些古代俗字就写简体,而现在计算机里面的这些字繁简并列都没有困难,所以我现在主张,如果古代写的是简体字,就可以保留,这样更接近于原貌,不要再坚持统统改成普通繁体的那种做法。那完全是一种正统的观念在作怪,认为那些都是俗字,都要把它改成标准字形。现在的计算机里面都是使用Unicode编码,每一个字符都在同一个大字库中,相互之间不会造成淆乱。繁体、简体都在一个字库里面,因此不会造成乱码。早期计算机的繁、简在两个字库里面,很容易出错,现在不出错了。例如“万”、“无”、“乱”、“礼”这样的字,在敦煌写本里面与“萬”、“無”、“亂”、“禮”同时使用,繁体和简体并行不悖,我们甚至可以看到,在大概也就十七个字一行里面,上面刚写一个简体的“万”,底下就出现了繁体的“萬”;上面刚出现简体的“无”,底下又出现了繁体的“無”。就在一行里面,它写的就不一样。大多数情况下,“萬”都写成简体、“無”也写成简体。“亂”和“禮”在敦煌写本里基本上写为简体,以简体为主。这些字和我们现在的写法完全一样。如果考察一下就会发现,千万的“万”才是真正的数字的“万”,有“艹”字头这个“萬”字,它在古代造字之初是一个蝎子的象形,尾巴帶钩。后来不知在什么时候把那个字变成数字的“万”,而这个字呢成了那个字的简体。这是由于历史变化造成的。当这两个字写在一块的时候,我们有权力说这个简体的“万”就是不规范的字,那个繁体的“萬”就是规范字吗?没有权力这么说的,它们是同时产生的,甚至这个简体的更早。到了唐代,这两个字并行不悖,你都不知道哪一个是正字,哪一个是俗字。《说文解字》可能记载有这样的字。例如“无”,《说文解字》中就有。简体的这个“无”,《说文》说是繁体字“無”的奇字。所谓奇字就是六国文字,它不属于小篆那个字形。两个“无”,一个繁体“無”,一个简体“无”,都收于《说文解字》,当然我们就说它都是正字。很难说简体“无”是个俗字,繁体“無”就是正字。类似这样的情况,有的是有来历的,有的是被简化了。例如“乱”、“礼”可能是被简化的,是俗字,跟我们写的一样。但是如果在这个“乱”的“乚”边上去点一点或者加一横,那就是跟现在的不一样了。我们这里指的是字形完全一样的,可以保留。这也有分歧,早期的都改成繁体,现在有的改成繁体,有的保留原形。我主张可以保留。

关于俗字,我也可以做一些解释。俗字,我认为是不规范的异体字。这个有很多人还是不能理解的。怎么叫不规范的异体字?异体字是个大概念,异体字包括正字,包括俗字,包括任何同一个字的不同写法,而俗字只是这些异体字中的那些不规范的文字,随手写的,或者说跟国家颁布的字形相违背的。像武则天时期造的字,我把它叫做“准俗字”。怎么叫“准俗字”呢?武则天当政的时候这些字是正字,法令颁布了,它就是正字了。武则天一下台,这些字又被废除,所以它又变成俗字了。在许多文献里它并不是武则天当政的时候才用,她下台以后有人还在用这些字呢,或者他是传抄武则天时期的文献,那么这些字,我认为都可以算作俗字,或者叫“准俗字”。

以前关于俗字的理解有很多错误,都是从通俗不通俗、俚俗不俚俗这个角度去讲,那是无法讲清楚的。要讲规范不规范,国家规范的,国家颁布的,例如简化字,台湾人认为大陆的简化字都是俗字,可是简化字是国家颁布的,法令颁布的,它都是正字了,我们现在不可以说简化字是俗字。所以必须从这个角度,从法的角度来判断这个字的地位,俗字是低一等的,正字是高一等的,其地位有高有低。古代俗字到现在可能就是正字,古代正字到现在可能就是俗字,其地位可能会有变迁。

那么这里就存在着参照系的问题。如果参照系确立了,当然就比较好判断了。可是正字、俗字的问题呢,没有人拿得出一个可靠的参照系来。以《三字石经》《说文解字》《玉篇》这些为正字的标准吗?也很难。以古代的法令为标准吗?古代从来没有颁布过一个完整的正字标准。北魏时期曾经发布一个诏令,说新造的一千余字颁布(“初造新字千余,颁下远近”)“永为楷式”,这些字永远是正字了。这些字本来是俗字,或者新造的字,主要是民间一些沿用的字,被定为正字了。就好像延安革命时期造的一些字,到了1956年,就把它们定到简化字里面去了,那就变为正字。这种情况很少,因此拿这些东西作正字的标准也很难。而事实上我们现在以什么为正字的标准呢?根据我的考察,我们的学者是以通行繁体字作为标准,以通行繁体字作为正字的标准,作为一个参照系,所谓俗字都是和通行繁体字来比对的。当然通行繁体字还有大陆的和台湾的细微区别,还有新字形、旧字形的细微区别。这个就不再强调了,总之它是以通行繁体字为标准的。

第三点是借音字。借音字通常都说是假借字,借音字这个名称我用得比较多。《隋书·经籍志》里面有一部书的名称就叫《借音字》,我拿这个名称来替换假借字这个术语。假借字的说法被滥用了,字形相近的也叫假借字,字音相近的也叫假借字,形音不分。严格地说,只有字音相同或相近才可以叫假借字。借音字就可以避免出现这样的混乱。借音字是假借字中“本有其字的假借”。汉字里面有两类假借字,一类叫“本无其字的假借”,一类叫“本有其字的假借”。就拿“其”来说,其他的“其”作为虚词,本来就没有字形。这个“其”什么意思呢?这个“其”在先秦古文字里面,是一个簸箕的形状,是个象形字,底下可以看到两点,就是两条腿;上面一个横板一样的东西,上面一个簸箕。所以这个“其”就是“箕”,只不过我们现在加了个“”字头,认为是竹编的,其实也可能是柳条编的,或者是什么编的。为了区别这两个意义,把这个本义簸箕的字加“”字头,而其他的“其”用簸箕的“箕”的古本字来表示。这就是“本有其字”的假借。因为大量的虚词,你不可能给它们一个形状,弄个什么指事,在一个形象边上弄一个什么短横或者小点来指事,这都不可能。所以最好的办法就是借一个古已有之的字,这叫“本无其字的假借”。而借音字是特指“本有其字的假借”。其典型的例子如早晨的“早”,不写早晨的“早”,而写跳蚤的“蚤”。这在史书里很普遍,例如《史记》《汉书》等。早晨的“早”,一个“日”底下一个像“十”一样的,“日”在“十”上或者“日”在树上,那就很形象,这就是早晨的“早”。把它变成一个跳蚤的“蚤”,明明底下有个“虫”这个东西,那表达意思上能更准确吗?不能。它只是临时替换一下,代用一下。可是有人喜欢用这个假借字,喜欢用借音字,形成了习惯。自从《史记》《汉书》这么用了,历代文人也都这么用。我们的传世文献就形成了这样一个规则,只要先秦两汉古籍里面出现的一个同音替代的字,出现过这样的用例,后人就把它作为标准认可,同意他这样做,而且可以仿照他这么做。由于这种仿古心态或者这种认同感,因此在汗牛充棟的古籍中大概有几百个字是同音替代的字。它“本有其字”,不是说找不到这个字,不是说他文化水平不够高,写了一个替代字,他只是觉得前人这样用了,我也能这么用,有先例可援。

在敦煌文献里面,这个问题被扩大了。敦煌文献中,凡是同音的字都可以互相替代。换句话说,就是这个借音字被滥用了,只要同音就借用。有时候很短的一首诗,你读半天读不懂,就因为里面同音字替代了。譬如什么“高门出杞子”一类的,都是这样的问题。对这类字,我认为可以采取的一种简单的注释方式,就是在这个字的后面加括号,把它的本字标出来。借音字和本字,或者假借字和本字,这是一对字,一个是本字,一个是借字。在借字的后面加括号,然后把它的本字标出来,这样有利于阅读。这样的字,在有必要的时候可以出一次校记加以说明。通常因为这些字,你一读就会发现它是同音或者近音,很容易辨别,一般的字不出注释大家也能明白。例如《伍子胥变文》中的“六雄競起,八囗諍侵”。“諍”应该是没有“訁”字旁的争夺的“争”,可是它加了“訁”字旁。加“訁”字旁,我们一般念成“zhèng”,就是用语言来劝解。因此这个只能是借音字。我们可以加一个括号,然后把它标出来。再例如《伍子胥变文》“南与天门作镇,北以淮海为关”这句,其中的“与”显然不是连接词,它不是“南与北”、“西与东”的这种关系,它是“以”的同音替代字,“南以天门作镇,北以淮海为关”。但是古人认为,有时都用“以”好像比较单调,变换一下文字,可能更具有修辞效果,所以有时候可用一个“与”来替代。这里要求我们明白,“以”和“与”这两个字是同音关系。而现在的“与”和“以”不同音。在敦煌文献里面“与”都念成“以”,“南与天门作镇”就是“南以天门作镇”。“yi”和“yu”这两个音是很容易混同的,在浙江现在的方言里面,例如湖州方言中,它就是混同的。例如我以前有个同事是湖州人,他说“驴子”都说“梨子”,方言里面混同了。而我们一查考《诗经》,就会发现《诗经》里面的假借字也是“yu”、“yi”不分。在很多方言或者古音里面它就是混同的,只不过现在的普通话或者说北方方言这两个音区分很严格。因此这样的情况要作为借音字或者假借字来看待。

碰到这种情况,一种做法就是“通假字第一次出现时改为正字,出校记;以后径直改为正字,不出校记”。这种做法,我认为也不够严谨。记得有一次在北京参加中国敦煌学研讨会,季羡林先生主持语言文字这一组。有位先生就提出个方案,说要机械化校勘。敦煌文献的校勘都很复杂、很困难,他提出机械化校勘法,说只要按照他这个方法就都简单化了。当时我就提了不同意见,说这是不可能的,敦煌文献的校勘要一个字一个字摸过去,哪能说你确立一个原则就哗一下,全部变过来?不可能这样做的。季老也表示赞同我的观点。

借音字在现代汉语里面是作为白字或者错字来看待的,可是对于古代却不能这样看待,尤其对于敦煌文献,它已经是约定俗成的了。例如在《大目乾连冥间救母变文》里面阿孃的“孃”,就是爹孃的“孃”,已经不是写为“女”字旁右边“襄”这个字,而是写为“女”字旁边加一个良好的“良”,跟我们现在写的一样。笔画多的那个是爹孃的“孃”,笔画少的是“少女之号”。所谓“少女之号”,五娘、十娘这个称呼,不管年纪多大,六十岁,七十岁,仍然可以叫十娘、五娘,它不是爹娘的“娘”的那个意思。可是在敦煌文献里面这两个字已经混同了。而在明清的一些文献中,写那个繁体的笔画多的字几乎没有了。这说明,很多东西就约定俗成了,他们认为这两个字可以混同了。在整理敦煌文献,整理其他古籍的时候,都会碰到这样的问题,我们也不能够轻易地把借音字抹去。

再例如恩惠的“惠”和智慧的“慧”。一个字是恩惠的“惠”,另一个是智慧的“慧”。这两个字本来是各有其意,但是同音。敦煌写本里面什么情况呢?敦煌写本里面这个“慧”很少用,所有智慧的“慧”、恩惠的“惠”都写成“惠”。这也就是说当时已经约定俗成,智慧的“慧”就干脆写恩惠的“惠”了。而《列子·愚公移山》中的“甚矣,汝之不惠也”,已经写成“惠”了,说明这两个字早就被混同了。

第四点我想讲的是形误字径改而酌情出注。所谓形误字就是形近而误的字。那么什么样的字是形误字,什么样的字是俗字,这可能还有一说。我的基本判断方式是这样的,如果一个字形不太像是正确的字,但是又不是说跟某一个已经有的字写得一模一样,这样的字基本上是俗字。但是它也可能有偶然的因素,哪里稍微写错了一点,就是不规范一点,但是那个不规范的一点,还不能匆忙定为错字,通常定为俗字。但是如果说一个字写的跟某个字一模一样,例如“苦”写成“若”,这底下撇出来了,那么我们一般要把它认定为错字。当然要排除一种情况,就是看上去字形相同,但古代就有这种写法的。例如“木”字旁一个不要的“不”,就是杯子的“杯”。你说它是一个什么字呢?在现在当然是杯子的“杯”,可是在古代很难说是杯子的“杯”了。因为通常右边这个“不”底下要有一横或者一个器皿的“皿”,或者什么。所以要区别对待,要谨慎。

第五点讲的是避讳字、武周新字。避讳字,它少了一笔,或者怎么样改变了一下,计算机中往往找不到这个字形。武周新字可能更困难一些,它本来是带点草书的味道。例如这个李世民的“世”。唐太宗李世民,当然这个“世”要避讳,避讳有不同的避讳方式。这个字“”写成这个样子,我认为也算是一种避讳。再例如又把这个李世民的“世”写成“”这样的,显然这个字形至少是少了一竖,看上去像个“廿”,但是它底下长出来了,不是一个“廿”,是一个“世”。“(民)”,缺笔,缺最后一笔。我们要在电子文本里面,把这个“”字按照原形来输入,目前有困难,你得拿一个图片贴上去。因为我们做了《敦煌俗字典》,这些图形都在计算机里面,但是对于其他整理者或者研究者来说,他没有这个便利条件。所以这种字,我们通常的办法还是把它改成正字,就是通行的繁体字,然后需要作一个注释,注明这个卷子里面有避讳字。

第六点是恰当选择底本。敦煌写本可能抄本会比较多,像《大目乾连冥间救母变文》有十几个抄本。我们现在做的《敦煌变文校注》中,其校记不全,这是因为当时张涌泉先生的观点,他认为不足以改正底本的那些东西可要可不要,所以尽量不放进去。后来江苏古籍出版社出版的那套手写影印本的后面部分,除了《大目乾连》,还有一篇是我做的,其他的都是张涌泉师兄做的。我做的《大目乾连》把所有的底本异文全部放进去了。在校勘的时候,我们需要选择底本,选择一个相对完整、错误较少、抄写年代较早的作为底本。

选好底本以后,然后拿别的本子参校,可是事实上有些先生不是这样做的,他没有把那个底本完整地保存下来,叫做择善而从。择善而从大概是鲁迅以来就成为了一个很重要的原则,就是避免麻烦,把那些无关紧要的都舍去,把好的留下来,做成一个认为是最好的本子。这有可能到后来都搞不清楚底本是什么了。所以我们说要保持底本,底本即使有错误、有缺漏,你要把那个底本完整地保存下来。其他参校的地方都要有符号标识或者说校记说明。这个我认为也应该要提一下。那种择善而从、不出校等等,看上去是省事了或者说很一目了然了,但是从學术发展的角度来看,作为文本整理者你这样做了,后来的人都拿着你这个东西作为依据,如果你错了一下,后面的人都跟着错,一错百错,以讹传讹。而事实上有一些东西你水平再高也可能出错的。例如《游仙窟》有许多版本,有鲁迅、周作人他们做的整理,可是我们看周作人散文集里面有一篇讲这个《游仙窟》的,他就把里面俗语词理解错了,唐朝人口语中的一个词语,他并没有弄懂意思,于是他整理也就出错了。所以我们说,有的水平很高,但是每个人都可能出一点错误,所以在程序上、在方法上做得严谨一些还是应该的。

择善而从,但不应埋没底本。真实出校异文,就是我刚才说的,把那个异文要尽可能多地保存下来。例如说整理《大目乾连冥间救母变文》,整理者可能是从事俗语词研究的,那他对跟俗语词有关的都放在校记里了,他对音韵可能不感兴趣,把音韵的同音替代的字全部舍弃掉了。但是如果读者是从事音韵的,他想从这里找资料,就没有了。而一旦被合校以后,那些异本,很多的异本就可能没人会去找那个原卷查看。这样造成的损失还是蛮大的,尤其是了解这些文本的真实面貌就可能有些困难了。

第七点是汇校汇注不掠人之美。就是说我们要在做好基础工作的前提下来整理古籍。我们经常是这样要求的,例如做《敦煌变文校注》,把前面一百多位专家学者写的论文著作收集起来,然后同一个词不同的说法全部剪贴在一块,做数据长编,做了那么大一摞的数据长编,再做汇校汇注,再加按语、加校勘、注释等等。我们认为这样就比较好。我们看到,有人也引用了别人的成果,譬如某一条注解、某一条校勘说某某人某某书怎么怎么说,当然很好。可你再仔细考察一下,他引用了这本书几十条,只有一条说某某人某某书怎么说,后面他再也不说了。这种情况我已经发现好多次了,特别是我们自己的著作,例如《敦煌变文集校议》,有人引用郭在贻等《敦煌变文集校议》怎么样,他就注明了一条,可是后面有几十条全引了这本书,他都不再注明,就好像是他自己的说法了。这个我认为也是要不得的。

我讲的这些,中间可能有很多错误,希望在座的专家学者、各位朋友帮我指出来。

参考文献:

[1]王力.古代汉语:第1册[M].中华书局,1999:170-178.

[2]洪成玉.古今字[M].北京:语文出版社,1995.

[3]方广锠,主编.藏外佛教文献:第1辑[M].北京:宗教文化出版社,1995:30:No.10.