敦煌莫高窟第76窟八塔变佛传图像源流堔讨

2017-06-09陈清香

陈清香

内容摘要:佛传故事图像是佛教美术史上最普及化的题材,而随着佛教的流布,两千年来亚洲南北各地,均留有不同选题与风格的佛传。其中敦煌莫高窟第76窟八塔变佛传图像为宋代的作品,却与传统汉式的佛传风格大异其趣。本文首先叙述佛传在印度、中土的起源流传和印度与中土八相成道图像遗例在选题与风格的差距。其次讨论莫高窟第76窟八塔变佛传的选题与风格,从而追溯此图像所蕴含的印度笈多、波罗风格以及吐蕃、中土的成分。

关键词:佛传故事;八相成道;八塔变;波罗风格;笈多风格

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2017)02-0009-13

Abstract: The images of Buddhas life story are the most popularized theme in Buddhist art history. With the spread of Buddhism, many images depicting the life of Buddha have appeared with different themes and styles, created in various regions in both north and south Asia over the past 2000 years. Among them, those in the eight-pagoda illustration in Mogao cave 76, dating back to the Song dynasty, are completely different from those of the traditional Chinese style. This paper first narrates the birth and dissemination of Buddhism in India and in China as well as the differences in theme and style between Indian and Chinese images of the eight-pagoda illustration, and then discusses the theme and style of the group in Mogao cave 76, concluding with a final connection to the Gupta, Pala, Tibetan, and Chinese styles implied in the illustration.

Keywords: Buddhas life story; eight aspects of Buddhas life; eight-pagoda illustration; Pala style; Gupta style

一 前 言

佛祖釋迦牟尼一生的经历事迹,变化丰富,转折离奇,高潮迭起,波澜壮阔,因此以释尊一生经历事迹为主轴的佛传图像,自佛示现涅槃以后,随着佛教向印度南北各地流布,因而在印度、中亚、南亚、西藏、中土等地,不断地产生因不同时空而创作的不同式样的佛传艺术作品。以敦煌莫高窟为例,自十六国时代,经历北魏西魏北周,隋唐以迄于宋代,至今仍存有或单幅或多幅连续的佛传画像,风格迭异,引人入胜。

一般而言,多数唐代以前莫高窟的佛传壁画绢画是呈现汉式风貌,然而,制作于宋初曹氏家族统治时期的第76窟,其东壁中门南北两侧所画的八塔变佛传故事,比对于较前期的作品,无论就佛传故事的内容选题,或人物景物的造型布局等的作风,均与前代大异其趣。本文因此就第76窟现存四幅八塔变佛传壁画,分析其内容风格,追溯其传承自印度笈多王朝、波罗王朝等源流以及来自吐蕃、西域与中土的成分。

敦煌莫高窟第76窟始建于唐代,后经宋、元、清重修,而在宋代(即曹氏归义军时期)整修时,彩绘了窟顶与四壁,近人名之曰“杜家窟”,在整个石窟崖面上,划归第二区,属于高僧家族营建之窟[1]。

此窟窟顶为覆斗形,窟中心设佛坛,佛坛上宋塑趺坐说法佛一身(清重修)。南壁上端画飞天十身,中端画观无量寿经变、观音经变、法华经变,下端毁。北壁上端画飞天十身,中端画药师经变、十一面观音变、华严经变,下端毁。

东壁门顶画飞天十身,下为门上七宝。门南门北画佛传八塔变,分列上下二排,下排残毁。上排门南起为第一塔释迦降生和第三塔初转法轮,门北为第五塔降服六师和第七塔猕猴奉蜜。

本文略去第76窟窟内的其他题材,仅讨论东壁的八塔变佛传画。而为理解佛传图像的源流,首先探讨早期印度至中土的佛传图像创作。

二 佛教艺术史上的佛传图像

(一)唐代以前的佛传图像

追溯佛教美术史上的佛传故事图像表现,其遗存的早期文物,最早的是在印度纪元前2世纪开始的巴尔胡特佛塔(Bharhut stupa)、山奇佛塔(Sanchi stupa)等遗迹中的佛传浮雕。其后随着人间像的佛像诞生,在南印度的阿玛拉瓦提(Amaravati)、龙树山(Nagarjunakonda)佛塔等,北印度的犍陀罗(Gandhara)、秣菟罗(Mathura)、鹿野苑(Sarnat)、那烂陀(Nalanda)等地,也创作了属于沙塔蛙哈那(Satavahana)王朝、贵霜(Kushan)王朝、笈多(Gupta)王朝、波罗(Pala)王朝等不同时代与风格的佛传图像。

北传中亚进入河西走廊一带的佛传故事图像,在石窟壁画、浮雕、石碑像、金铜佛光背的背面等,均可找到或平面或立体的雕塑遗例。如新疆克孜尔石窟第110窟壁画、库马玛扎伯哈第1窟窟顶、敦煌莫高窟、天水麦积山石窟等,都遗有或多或少的佛传图像。

而入华以后的佛传图像遗例,至五六世纪的华北地方,其表现形式,或单取一生中某一情节,如佛诞,以右胁而降、龙沐太子、七步行等来表现佛陀诞生的故事;或取一生中重要关键性的情节,以四幅、八幅表现之;或以连环图像表现世尊一生的事迹,而数量多达数十幅。其中如山西大同云冈石窟第6窟表现了37幅佛传浮雕,算是北传佛传系统图像中,属于立体表现、最多最丰富者。云冈石窟开凿于北魏文成帝和平年间(460—465),第6窟大约完成于孝文帝延兴五年(475)前后,主要情节为:树下神像、释尊诞生、净饭王与王妃、七步行、九龙灌顶、乘象归城、阿私达看相、太子骑象、太子射艺、宫中欢乐、净饭王与太子、四门出游、逾城出家、与白马别离、山中苦行、降魔成道、四天王奉钵、初转法轮、三迦叶皈佛等(图1)[2]。

敦煌莫高窟唐代以前所创作的佛传壁画相当丰富,其中具代表性者,如北凉第275窟的悉达多太子出游四门,北魏第254窟的降魔成道、北周第428窟的降魔、涅槃,隋代第295、420窟的涅槃,第280、278、397窟的乘象入胎、授经说法、逾城出家等。北周第290窟,窟顶前部人字披画佛传,自东披太子降生起至西披佛为陈如诸比丘说法止[3]。后部平棋塔柱东,画鹿野苑说法图,总计六条并列的佛传壁画,总长25米。画面有乘象入胎、蓝毗尼诞生、仙人看相、太子读书、比武、迎亲、出城、夜半逾城、山中苦修等,近80幅画面连缀成了一条长卷,超越了云冈石窟第6窟的37幅佛传浮雕,被认定为中国最早的佛传连环绘画(图2)。

这些佛传故事的内容情节,《修行本起经》[4]、《太子瑞应本起经》[5]、《普曜经》[6]、《过去现在因果经》[7]、《佛本行集经》[8]、《方广大庄严经》[9]等本缘部诸经,均有详细的著录。

就图像风格而言,以莫高窟为例,北凉时代的作品表现出浓郁的西域风格,北魏时代逐渐转入汉式样,至北周时又有转变。

(二)唐代的绢画佛传图

入唐以后的佛传题材,长安、洛阳两京佛寺壁画、石窟壁画与立体造像等,也多有表现,如杨契丹曾在长安大云寺东七宝塔外边四面画本行经[10],程逊在洛阳圣慈寺西北禅院画本行经变[10]等,只是画迹今已不存。至于现存唐代敦煌莫高窟的佛传画迹,则如初唐第332窟灵鹫山说法、第217窟灵鹫山说法、第335窟劳度叉斗圣变、第375窟逾城出家、第332窟涅槃变等,而中唐第158窟则结合壁画与塑像,形成涅槃巨像,是壮阔的佛传题材作品。

除壁画塑像外,以尚能保有原始色彩的绢画最为珍贵。兹以原藏敦煌莫高窟藏经洞、而被斯坦因运走国外的绢画为例,就流散在外的断片题材中,探讨其佛传图像的时代风格。

如一幅由入胎、诞生、九龙灌浴、七步行等四个场景组成的长条幡画[11],场景未有边框划分,而以低矮山丘作画面的间隔。其中诞生图中摩耶夫人头上绾着大大的发髻,配有华丽的发饰,面容圆润白皙,身穿宽广大袖曳地袍服,体态丰腴,高举右手,攀住树枝,太子由其右胁降下。摩耶夫人与其随从的穿着服饰,正是唐代宫廷后妃的写照。而画中的人物以及树木远山等背景,均以流畅的运笔、双勾加以填彩而成,紅绿对比,色泽丰富,鲜明艳丽,亦表现了典型的唐代风格(图3)。

另一幅幡画,亦呈长条形,上半部画佛教七宝图案,下半部表现了佛传中的九龙沐浴与七步行[11]10。画中九只龙头浮现在黑色的腾云上,口中吐水沐浴太子,四周围着五位侍女,各执巾带。这些侍女圆形的脸蛋、高梳的发髻,身上所穿交领的上衣、高腰曳地的裙裳,加上艳丽的红蓝服色,充分反映出唐代宫廷的色泽。

这批流散到印度、英国等博物馆的绢画中,属于佛传题材者,尚有燃灯佛授记、三苦、白象入胎、摩耶游宫中等情节,细致地描绘出唐式宫廷的建筑景致。另有太子宫中学习文武、四门出游、宫中舞乐、太子出城、净饭王城外搜索以及太子的苦行、尼连禅河沐浴等情节。此组绢画以细致流畅的线条笔致,勾勒出人物坐骑轮廓、衣纹裳带的转折,同时出城图中,可回味唐代都城城墙内外的景观。另一幅幡画,是结合七宝图与佛传图的构图方式,在残存的画迹中,可看出是以描写悉达多离城出家后父王派人搜寻的场景。此同样地反映出唐宫的景致。

综合上述晚唐约9世纪所制作的数幅佛传绢画,题材几乎全属于成佛之前的悉达多太子的经历;就式样而言,反映了十足的唐代风格。

(三)佛传图像史上有关四相成道与八相成道

若将入华后,自南北朝至唐代的佛传故事题材稍作考察,则发现佛传情节多数为佛陀自白象入胎、诞生、成长、出家、苦行、成等正觉,到初转法轮,其后的情节较少表现,而直接跳到示现涅槃的最后一幕。

反观在印度创作的佛传故事,在佛陀成等正觉后的情节表现,如三道宝阶下、降伏醉象、舍卫城神变等,仍然十分普遍。

而佛传图像史上,其表现方式,除了上述遗例作数十多幅连续性的展示外,另有选择一生中几项关键性的事迹为表现主题者,此即自古以来流行的四相成道和八相成道。其中四相成道的形成,或由于释迦一生事迹十分壮阔,孔雀王朝阿育王便选佛陀诞生的蓝毗尼、降魔成道的菩提迦耶、初转法轮的鹿野苑、示现涅槃的拘尸那竭罗等四圣地,建立宝塔,供养舍利[12]。因此,在此四大圣地的经历也被合称四相成道,并刻碑纪念。如2世纪秣菟罗佛传碑,以横陈四景代表四相,中央再加三道宝阶下(图4)。5世纪笈多时代的鹿野苑地方,也创作了四相成道佛传石雕,现藏加尔各答国立印度博物馆。

此时佛教鼎盛,又据《十地经论》卷3等载,再加上祇园现神通处等四塔,而演成八大灵塔之说{1}。由四相图再演为八相图,如鹿野苑博物馆所藏另一八相成道碑(图5),将佛诞、成道、初转法轮、涅槃等置于石碑四角,而于石碑中段上下左右刻猕猴奉蜜、降伏醉象、三道宝阶下和舍卫城神变。

入华后的八相图,早期以甘肃天水麦积山石窟第133窟10号造像碑(图6)最具代表性。此石碑刻于北魏景明(502—534)以后,碑正中上下刻释迦多宝二佛并坐像、交脚弥勒菩萨像、释迦说法跏趺坐像;碑上端两旁刻佛传故事,分别为:1)布发掩泥、燃灯授记,2)乘象入胎,3)树下诞生、九龙灌顶,4)树下思维,5)断发出家,6)降魔成道,7)初转法轮,8)涅槃{1}。

比对中印流传的八相图内容,仍然可看出中土侧重于初转法轮以前的表现,而印度则主要表现转法轮后的神通事迹,一直延续至波罗王朝。

波罗王朝的佛传雕像,继承了鹿野苑八相成道的题材,但以降魔为主轴,通常图像正中刻大型释迦佛端身结跏趺坐像,左手置腹前,右手作触地印,是为主尊降魔成道像。主尊两旁各有三组小像,左侧下端为诞生图,中端为佛初转法轮图,上端为为三道宝阶下;右侧下端为猕猴奉蜜,中端为舍卫城神变,上端为降伏大象;主尊头顶上涅槃示寂,总计八相。这种排列方式是波罗王朝流行的佛传八相,例如现藏布达拉宫的佛传像(图7){2}就是其中一例。

(四)入宋以后的佛传题材

莫高窟第76窟的八塔变现存八相题材,第一塔佛诞与第三塔转法轮沿袭一般常规,而第五塔降服六师与第七塔猕猴奉蜜是唐代以前少有表现者。然处在此宋初曹氏归义军时期,何以有此表现?

若再翻阅另一同属于曹氏统治时代的洞窟,即莫高窟第61窟,会看到窟内遗有更丰富的佛传故事题材。窟内南壁画有佛传云童子求师至树下诞生。西壁画五台山图一铺,下屏风15扇,画佛传,南起1)击鼓报喜、九龙灌浴,2)阿私陀仙占相,3)七日丧母,4)姨母养育,5)八岁就学,6—7)向师忍天璎学艺,8)游观农务,9)树下思维、造三时殿,10—12)角技议婚,13)太子结婚,14)后宫娱乐,15)出游四门、决意出家。北壁西起画佛传夜半逾城至均分舍利[3]。

如依此,则似乎出家至成道再至涅槃,仍有画面。不过出家以前情节仍是佛传主轴。而属于第76窟的降服六师与猕猴奉蜜,似未画出。如此,此二题材便是敦煌或中土佛传艺术史上创新的题材。

就时代背景,宋代开国始主赵匡胤改变了周世宗柴荣的废佛措施,推广佛法,也派高僧西去取经,更礼遇西域高僧翻译佛经。其中被封为“西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明较大师臣”的法贤,便翻译了《八大灵塔名号经》,经文曰:

尔时世尊告诸苾刍。我今称扬八大灵塔名号。汝等谛听。当为汝说。何等为八。所谓第一迦毗罗城龙弥儞园是佛生处。第二摩伽陀国泥连河边菩提树下佛证道果处。第三迦尸国波罗柰城转大法轮处。第四舍卫国祇陀园现大神通处。第五曲女城从忉利天下降处。第六王舍城声闻分别佛为化度处。第七广严城灵塔思念寿量处。第八拘尸那城娑罗林内大双树间入涅槃处。如是八大灵塔。[13]

法贤(?—1000),原名天息灾,北天竺迦湿弥罗国人,原住中印度惹烂陀国密林寺,宋太宗太平兴国五年(980)二月,偕施护来汴京。太宗召见,赐紫衣,敕同阅梵夹。帝命中使郑守均于太平兴国寺营建译经院。七年六月,天息灾入居译经院,与施护、法天共同从事译经,赐号“明教大师”。自此年七月至雍熙四年(987)十月,共译出18部57卷。这一年奉诏改名“法贤”{1}。

受此《八大灵塔名号经》的影响,佛传故事图像的选题改变了唐代以前的传统,增添了佛成道以后的说法、神变、度众、布教等情节。

三 莫高窟第76窟八塔变四幅佛传壁画试析

以下分析第76窟八塔变中现存四幅佛传画的内容:

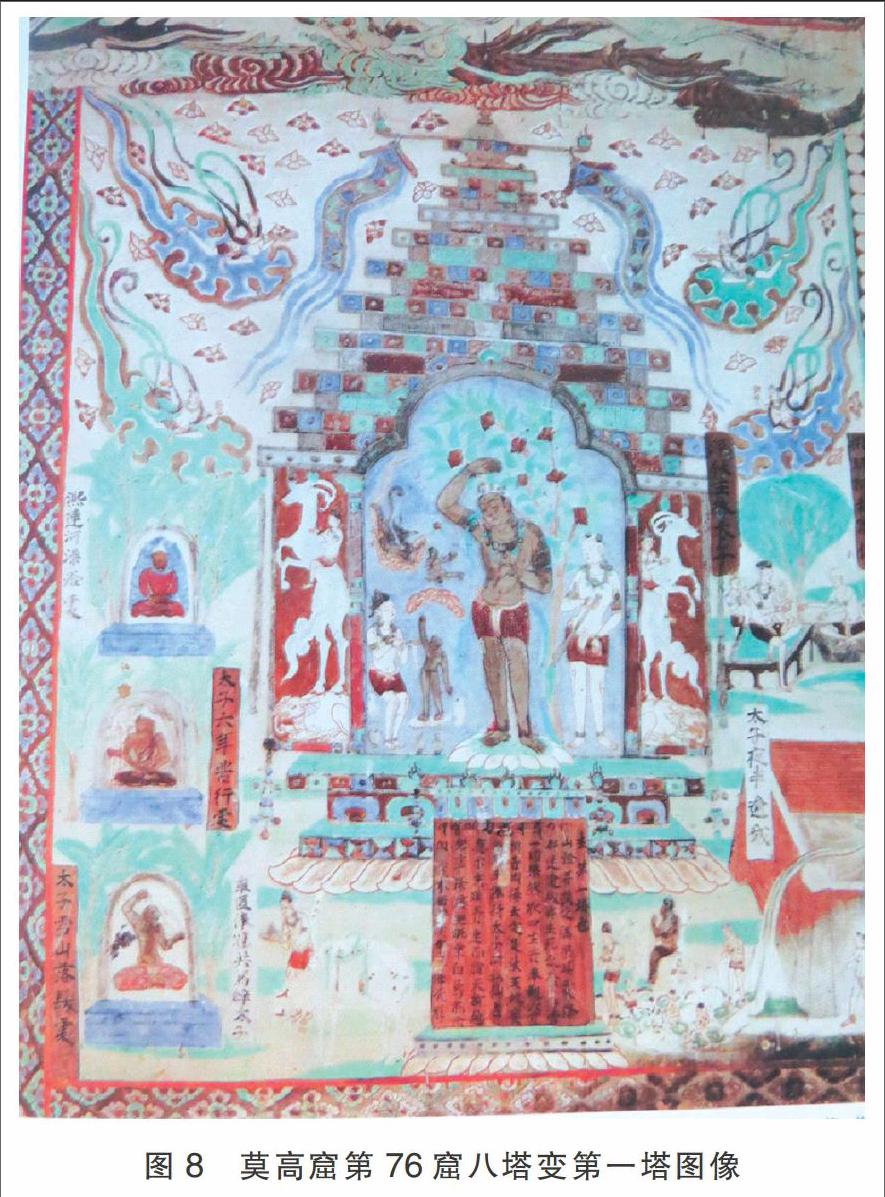

(一)第一塔佛诞图

第76窟东壁南侧,正中画一佛塔,由塔基、塔身、塔顶三部分构成,上端塔顶呈三角尖状型,似由一块块横砖砌成,最顶端的横竿两侧挂垂幡。空中左右各两身浮在云端的飞天,加上塔顶正中的一身共计五身飞天,天衣彩带缠绕身子飘荡于云端,动感十足。中段塔身正中画拱形佛龛,龛正中站立着右手高举攀树、左手弯臂横至前胸的摩耶夫人,头戴宝冠,耳下垂饰,上身裸露,胸前璎珞、臂钏环扣,下身着短裤,腰围珠链、足踝系带。

摩耶夫人身后是一棵绿叶铺成的菩提树,其右胁下有婴儿跃出,即悉达多太子,下方的太子立在莲花上,一手指天,一手指地。太子顶上有九头龙盘聚,是九龙沐太子、步步生莲的表现。佛塔基座前方,有榜题墨书,自左而右竖式书写:

我本师释迦牟尼佛泯形/兜率降迹迦毗乘白象而示/应示生蹑青莲而指天指地/净饭王捧持太子阿私仙占/相吉凶称云定是法王敕变/一切果然厌四生苦奉观六道/群迷逾城弃生死之萦□雪/山证菩提之满果此处降/生第一塔也。

宝塔右侧画坐在方形宽椅上的净饭王,双足交叉,一足下垂,手中抱着太子,旁有榜题曰“净饭王捧太子”。

净饭王面对着盘坐在圆形岩石上的阿私陀,请为太子占相,旁有榜题曰“相师阿私陀仙”。

右下端榜题曰“太子夜半逾城”,画太子趁夜间离开皇宫,画中呈现了半鸟瞰的城墙,城墙外,太子骑白马犍陟离城,车匿跟随。

左下端画太子在树下的拱形龛中端坐平台上,自行落发,榜题曰“太子雪山落发处”。其旁画车匿立于白马犍陟身前,手捧着太子的宝冠,榜题曰“车匿捧冠共马辞太子”。

落发龛的上端,另画一龛,太子身躯消瘦,裸身端坐于龛中,表现了六年的苦行,榜题曰“太子六年苦行处”。苦行龛的上端则画太子身穿通肩袍服,跏趺坐于龛中。墨书榜题曰“熙连河澡浴处”(图8)。

此第一塔是依《八大灵塔名号经》谓第一塔迦毗罗城龙弥儞园是佛生处,而情节选自《修行本起經》等{2},以摩耶夫人手攀无忧树、悉达多太子右胁而降的立姿为主轴,四周再环绕以自宫中成长至出家苦行的重要事迹。比对敦煌北朝至唐代的佛传题材,略掉了诞生以前的燃灯佛授记、白象入胎、诞生成长过程中的学习阶段、出家之前的游四门、出家之后父王派人的寻找等情节,其他重要部分,是已简要涵盖之。

(二)第三塔初转法轮图

第76窟东壁南侧上部左侧第三塔,宝塔的架构与塔的上端均与第一塔相似。但中段宝塔的正中绘三身坐佛,均顶上肉髻高突,项有圆光,身着宽厚袍服,双手合十,结跏趺坐于莲座上。佛座前正中置一法轮,塔前墨书榜题曰:

于是慈云普覆悲/智□明应因地之/愿心受梵王之起/请赴波罗奈国鹿/鹿苑中化昆季之/五人始宣扬于四/谛此处初转法轮/第三塔也。

榜题两侧各画一鹿,以表明佛初转法轮的所在地是鹿野苑。宝塔左侧画三身璎珞严身、双手合十的跪姿菩萨像,墨书榜题曰“文殊菩萨摩诃萨等来赴法会”。宝塔右侧同样画三身宝冠璎珞严饰、双手合十的跪姿菩萨像,墨书榜题曰“普贤菩萨摩诃萨等赴法会”。右下端画受教弟子五人,左下端画五比丘闻听四谛法。两端佛弟子均呈立姿、双手合十(图9)。

第三宝塔表现世尊初转法轮,即天息灾译经所载的“第三迦尸国波罗柰城转大法轮处”,其情节见《中阿含经》、《杂阿含经》等{1}。

比对于宋代或11世纪以前印度或中土的初转法轮像,印度最经典的便是鹿野苑初转法轮像(图10),二者最大的差异,主要在于手印,其次是主尊由一尊变为三尊。

早期的初转法轮像,主尊均是单尊的释迦佛,双手结转法轮印,结跏趺坐金刚座上,听法的五比丘表现于身前或座下。第76窟八塔变的第三塔,主尊座前画法轮是沿袭印度传统的初转法轮像,但是主尊却是三尊,手印却是合十,此已是颠覆了传统笈多时代的初转法轮像,而呈现出波罗时代的式样,一如前述的鹿野苑八相与波罗的佛传故事图(图5、图7)。

此主尊一尊变三尊的组合,或被解释为“初转法轮像与舍卫城神变的混合”,因鹿野苑八相成道图中的舍卫城神变图是在释迦像左右两旁,另加两尊相同造型的化身而形成三尊。

此画中有更进一步超越者,为宝塔左右两侧,各以墨书文字,描述文殊与普贤二菩萨来赴法会,但是画中不画具体的文殊像与普贤像,更没有唐代洞窟流行的华丽耀眼、随从拥簇的文殊变与普贤变,而仅仅只是以跪坐合十的供养菩萨左右各三身表示之。

(三)第五塔祇园供养图

第76窟东壁北侧上部右侧画第五塔(图11),宝塔中央画祇树给孤独长者与舍卫国波斯匿王太子祇陀合力建造精舍,此段事迹见载于《大智度论》等{1}。原释迦与外道论议处宝塔,而给孤独长者买下祇陀太子的园林建精舍,后称“祇园精舍”。

画中宝塔中心佛龛画三尊坐佛,均顶上有圆光,身着通肩宽松袍服,双手合十,坐莲花座,一如第三塔,此三尊为主尊的排列,同样的是继承波罗的式样。只是右侧佛下半身壁画与塔基墨书榜题右侧的两行文字,均残损。

宝塔基座下端,正中墨书榜题曰:

遂向舍卫城内/祇陀园中给孤/虔诚铺金买地/建立精金足五/……与僧/……之/……地/……也。

从此残损的榜题文字,得悉此画的主题地点为萨罗国舍卫城的给孤独园,舍卫城的须达长者以黄金铺地买下了波斯匿王之子祇陀太子的园地,太子再捐出园林,共为祇树给孤独园,此祇园精舍是世尊说法的最早两大精舍之一[14]。而八塔变所画的内容,主题却是世尊在此降伏外道。亦即法贤译《八大灵塔名号经》所载第四塔“舍卫国祇陀园现大神通处”。

宝塔左侧侍立两位佛弟子,手持香炉,合十供养。右侧一位身着僧服的佛弟子,正引导另一位在家佛弟子对塔礼拜,画面右下端有六师外道五人跪地合十礼拜,墨书榜题曰“六师外道归依佛门”。左下端为捧花跪于地毯上的波斯匿王及其后的侍者,墨书榜题曰“波斯匿王献花供养”。

佛教艺术史上以给孤独长者买下祇陀太子的园林而建祇园精舍,作为佛说法的道场,此一佛传题材,早在公元前2世纪的印度巽迦王朝的巴尔胡特佛塔栏楯浮雕“祇园布施”图中,已经表现出来(图12),只是其画面是具体地刻画给孤独长者以黄金铺地的情节,但第76窟八塔变的第五塔却全无此情节,委实令人纳闷,或许八塔变的创意者,着重于布施的成果与道场的建立。

至于主尊由一尊变三尊的图像组合,则一如第三塔。

此外,劳度叉斗圣变虽在初唐之际,已然跃登壁画属于佛传题材,但画面总是强调双方斗法的场面,此种画面第五塔亦一概缺如,此亦是不同于中土传统佛传的取材之处。

入华以后流行于汉地的佛传题材,多数属于自悉达多太子诞生后直到出家苦行,到成等正觉为止,便接着是涅槃示寂。然而印度的佛传,却一再地表现成佛后度众的画面,第五塔的题材便是属于后者,也就是宋代以前少出现的佛画题材。此应是天息灾译出《八大灵塔名号经》之后的新题材。以下所述的第七塔题材亦是。

(四)第七塔猕猴奉蜜图

东壁北侧第七塔主题是毗耶离城猕猴奉蜜。依《贤愚经》等{1}的记载,有猕猴见一树无蜂而有蜜,遂向阿难借钵盛蜜,以回敬世尊。世尊示意,将蜜合水稀释,施于众弟子。猕猴欢喜忘形,在手舞足蹈中不慎失足丧命,转生天上。

画面宝塔正中释迦牟尼佛身着袈裟、双足下垂,侧身善跏坐大莲花座上。阿难尊者与菩萨侍立两旁,身前一只猴子正捧钵献蜜(图13)。

宝塔下端塔基中央的墨书榜题曰:

吠舍城内猕猴奉/蜜于世尊佛即纳/之身心欢喜而作/舞失足陷井命终/生天此地兴隆第/七塔也。

宝塔右侧画猕猴采蜜,献蜜后踊跃舞蹈,其旁画猕猴坠井,后足朝上,墨书榜题曰“猕猴命终得生天尚散花吟春”。宝塔左侧则画诸菩萨、声闻及与会众比丘,墨书榜题曰“菩萨声闻从佛会时”。

猕猴奉蜜的图像遗例,最早可溯自纪元前1世纪所造山奇佛塔栏楯浮雕,其后5世纪的笈多王朝即已创作流行,今鹿野苑博物馆上收藏了一具石刻八相成道碑,八个框格畫面中,猕猴奉蜜即为其中之一。释迦世尊端坐正中,猴儿立在身前,姿势十分生动。新疆库车克孜尔石窟的因缘壁画题材中,亦每每出现猕猴奉蜜的图像,例如第58窟主室券顶东侧壁菱形格因缘画便是一例。

入唐后至宋代,在华北流传的佛传图像题材,却不见猕猴奉蜜的踪影。可知又是随天息灾所译《八大灵塔名号经》而创作的新题材,依经文所载第七大塔是“第七广严城灵塔思念寿量处”。

四 八塔变的创新风格溯源

将佛传的图像表现在佛塔之中,就莫高窟的壁画佛传图像史上,第76窟八塔变是一大创新。而有关此画风格,谢继胜已撰文作了翔实的分析[15]。谢文首先认定第76窟八塔变属于波罗风格,而举出塔龛两侧的狮羊立兽题材出现于9世纪,西藏却在11世纪后半才出现,是由阿底峡传入的。

另一题材即胁侍立像菩萨,谢文曰:“三叶冠、高发髻、璎珞严身,长度及膝的手臂,手心、脚掌施红,超短红色裙裤,双脚并向一侧,躯体婀娜扭转等。”[15]胁侍菩萨等人物装扮,确是十分不同于汉装。此外,谢继胜也认为八塔变的塔型不同于藏式,是“糅合了汉地密檐砖塔和辽金流行的莲花帐顶的因素”[15]。

塔龛两侧狮羊立兽图像,的确是敦煌石窟图像在此时的创新,但若再追溯其图像更早的源流,则可溯自5世纪的笈多佛像。

以下就此八塔变认定的风格,笔者进一步讨论其图像源流与特色。

(一)佛塔的外形图像

以此四幅主轴佛传而言,其主题的背景均为大塔。追溯在印度的原始佛塔,是呈现半圆形的覆钵造型,钵体硕大。其后才渐缩小覆钵体,转为由基座、塔身加上塔剎等三部分组成的实体建筑物。佛塔入华后,在4、5世纪之间,流行于河西走廊一带,北凉时代树立起佛法兴盛的标杆。北凉的佛塔遗物,经殷光明整理,归纳出一套完整的模式。

依殷光明《北凉石塔研究》[16],北凉在沮渠蒙逊至牧犍时代(421—439)所造的石刻佛塔,大致是呈现出平面圆形底座,全塔呈圆柱形,由上而下可分基座、塔腹、覆钵塔肩、相轮等四个部分。其中基座底层呈圆形或八角形,外围刻有八位天王立像,并有八幅八卦图像。基座上端為圆柱塔腹,外表往往以细线阴刻经文或发愿文,加上造塔纪年及功德主的名字。而塔腹的上端为覆钵塔肩,外围刻八个佛龛,内刻坐姿的佛或菩萨像,具舟形背光,与龛相结合。龛外上端往往是复莲花瓣覆盖其上。覆钵塔肩的上端相轮。圆形横置的相轮由宽而窄,或三轮或五轮或七轮。相轮顶上有时又覆以俯莲花瓣。例如高善穆石塔(图14)[16]95,即为较完整的一个例子。

此种源于印度巴尔胡特、山奇、犍陀罗等地的佛塔造型,进入河西走廊后,结合汉式建筑特色而形成的北凉佛塔,是莫高窟第76窟八塔变塔型图像的祖形。

比对莫高八塔变图像与北凉石塔的外形,虽然不是圆柱状,但仍具基座、塔身、塔顶等三大部分,塔顶呈三角形以一行行的横砖垒迭向上,其实便是象征一圈圈的相轮。拱形的佛龛塔身相当于覆钵塔肩。墨书题铭的位置相当于塔腹上铭刻发愿文之处。

其中与北凉石塔最不同者,即塔顶画横竿,左右各悬幡。塔顶悬幡的式样可追溯自新疆龟兹克孜尔石窟中壁画的双幡覆钵式二层尖顶方塔或双幡覆钵华盖尖顶方塔,例如克孜尔石窟第38窟后甬道西壁,绘一排塔身中坐佛的佛塔,塔剎分剎座、覆钵、剎身、相轮及剎顶,而每座塔剎顶上均悬挂着四条幡(图15)。又如第7窟后甬道西壁也绘有供舍利盒的佛塔,其塔剎亦悬幡。位于克孜尔石窟谷西区的第1—38窟,开凿于4—6世纪之间。

此种双幡覆钵方形塔约在南北朝之际,已传入敦煌,如莫高窟第428窟西壁中层即绘有金刚宝座塔,为北周时所绘(图16),亦是第76窟八塔变塔形的另一祖形。

而北凉佛塔中,虽已刻佛龛佛像,安置于塔身外围,但尚未发现将佛传图像刻画其上。到了唐代,京洛一带的寺塔,已流行画佛传故事,如前述的画人杨契丹即曾画佛本行经于大云寺塔:

大云寺东浮图北有塔,隋文帝造,冯提伽画瘦马并帐幕人物,已剥落。佑东壁北壁,郑法轮画,西壁,田僧亮画,外边四面,杨契丹画本行经。塔东叉手下,画辟邪双目,随人转盼。[10]

虽大云寺佛塔已无从追寻,但塔中曾画佛本行经变相、瘦马人物、辟邪等题材,留有唐代画人名迹,却是史实,也可追溯唐代塔中绘画之一端。

(二)回溯笈多与波罗王朝的风格

四幅佛塔塔身左右侧有狮羊装饰,此二羊背着正中佛龛的主尊,后足挺立,前足离地悬空,背部骑着一位驾驭人,而后足各自踩踏着一只卧象。

此种背对主尊、面向左右外侧的陪侍者,在唐代中原系统的图饰中并不多见,然而印度却比较常见。最早在鹿野苑的一具石刻佛陀初转法轮像(图10),佛陀于正中结跏趺端坐,双手在胸前结转法轮印;身后的背屏,上为圆形佛光,外圈为卷草纹饰,加上二身舞动状的飞天;下端在佛陀左右身侧是两只头面向外侧的狮子,身体肥硕,前足跃起,后足立地,充满了动感之美。这是5世纪时代笈多王朝时所雕造的。佛双眼下垂,颜面庄严饱满,充分表现了悟道者的精神境界,也树立起历史上佛像的标杆。

而在佛陀或主尊身后侧两旁刻画狮子的图像布局,而后亦沿用至后笈多时代,甚至于波罗王朝时代。其中两旁的狮子也随之有较多地演变,由狮而鹿,由鹿而象,由象而马,数字由一而二,最后还加上了骑乘人物,是波罗王朝的代表作风。如收藏于加尔各答国立印度博物馆的一件右手结触地印的石佛坐像,其身后两侧便各刻两匹背对佛身、前足跃起的马,是10世纪所刻典型的波罗风格(图17)。又如前引布达拉宫藏的佛传故事像(图7),以降魔成道佛为主尊,主尊肩后横梁上端两侧为背部羽毛张开的凤鸟,横梁下端两旁是两头前肢跃起的狮子,背对主尊,面向左右侧,狮足下端还有两头大象。此像高16厘米,制作于11至12世纪,为米黄色石刻,是典型的后期波罗风格。

此时代的印度,佛教与印度教并盛,因此图像往往有相互影响的风格。如一身刻于10世纪普拉提哈(Pratihar)的印度教雕像火神像[17],主尊火神左右两侧刻两匹背倚火神、后肢立地、前肢跃起、面向外侧的马。

(三)吐蕃时期风格的延续

敦煌石窟在中唐之际,一度为吐蕃所占领统治(781—848),石窟内的造像、壁画出现了藏传佛教的艺术风格,在题材与表现手法上与初唐的作品有所差别,如增添了密教的多臂多首观音、度母、明王等题材,经变画题增多,还有瑞像画。而其中佛像造型多数是汉藏画的融合,少数是藏式的特征。当归义军节度使张议潮起义赶走吐蕃以后,敦煌进入晚唐时期。带着浓厚藏传风格的造像与纹饰仍然延续至曹氏统治时期。

第76窟八塔变中,主尊佛像、胁侍菩萨像、供养菩萨像、佛弟子像等的头光、冠饰、璎珞、裳服等,几乎全非汉式,是颠覆了传统唐代以前的佛传图像风格,以下举例分析。

1. 头光

唐代以前的佛菩萨像头光,无论一圈或多圈,光内描绘纹饰与否,无彩或多彩等,光轮几乎一律呈现正圆形。然而,八塔变的四幅佛传内的佛菩萨像的脑后圆光,多数是椭圆形的,如第三塔的佛塔龛内的三尊佛像、佛塔外左右侧各三尊跪地的菩萨像。第五塔的佛塔龛内的三尊佛像;第七塔的佛塔龛内的一佛一菩萨一比丘三尊像等。其佛像頭光,几乎全然为椭圆形,且其光圈颜色,呈现褐色、绿色、白色等相间隔的韵味。瓜州榆林窟第25窟北壁的菩萨像(图18),是吐蕃时代的作品,其头光即呈椭圆形,因此头光式样正是藏传风格。

2. 服式

四幅佛传中的佛菩萨等所穿的服式,归纳有数种式样。

1)通肩式,如第三塔与第五塔的塔正中三尊佛像,以及第一塔的塔左侧熙连河沐浴的悉达多太子等,均身着通肩式袍服。此着服式样,是以一长布盖自颈项双肩起,及于全身,直至足踝。此服式起自贵霜时代的犍陀罗佛像。

2)偏袒右肩式,此式样也是起自贵霜时代犍陀罗佛像,服式亦是以一长布裹身,垂及膝下,仅上身露出右肩。此式在入华以前,确实是袒露右肩服式,入华后演变成右肩仍然披盖,形成袒露右胸的形式,如北魏云冈石窟第20窟释迦佛的服式,只是名称上仍然沿用前者。

八塔变四幅佛传图中,第七塔主尊释迦佛,以及画幅左下角的听法声闻比丘,另外第三塔画面左下角五位比丘弟子、第五塔塔身右侧的僧形佛弟子等,均着偏袒右肩服式。

中国传统汉人僧侣所穿的交领右衽服,以及外披附有绳结或环扣的袈裟僧衣,八塔变中的僧侣没有一人穿此者。

3)短裳式,四幅佛传图中,除了佛陀与僧侣的服式外,另有菩萨与贵族作不同的装扮。谢继胜所描述的胁侍立像菩萨,其头冠身上穿着饰物,即属于波罗式样,其实除了菩萨之外,从第一塔的摩耶夫人、净饭王、未出家前的悉达多太子等,第五塔的波斯匿王,第二塔等的菩萨众等,飘浮在空中的飞天等,这些人物的穿着服饰大致是全身上下大部分裸露,仅在腰下穿短裳,裸露部分均饰物,自头顶以下分别是:戴宝冠、耳下垂环、胸饰项链璎珞、上臂饰环钏、腕间饰手环、足踝饰脚环等。这是属于印度贵族的装扮,亦即波罗式样,是与中土汉式宫廷贵人宽袍覆体、长裙曳地的穿着,全然不同。

(四)汉式的线条用笔与图文并茂的表现

四幅佛传图,基本上是呈现波罗式风格,但部分细节上,仍有唐代汉式的成分,如:

1. 第三塔、第五塔佛龛主尊三佛并立,身穿宽松的袍服,虽界定为贵霜时代的犍陀罗服式,但因笔墨线条的画法,故有中原画风的韵味。

2.声闻弟子所穿为汉式的偏袒右肩服式,而非印度的偏袒右肩式样。

3. 云中飞天的姿势造型是承袭唐代的式样。

4. 塔剎上的挂幡,虽可溯自中亚西域,但幡形却是汉式。

5. 主尊佛座为莲花座,而非中亚的须弥座。

6. 塔前墨书以楷体题字,其用词与书体以及所画人物衣纹的线条用笔等,均承袭中原京洛一带,是唐代以后文人的笔墨韵致形式。

五 结 语

综上所述,敦煌莫高窟第76窟八塔变图像,就中土佛传故事流传史的选题而言,现存四幅之中,两幅是继承汉式佛传的传统,两幅是引进印度传统的题材,后者对莫高窟佛传图像史而言,是选题的创新。就图像绘画风格而言,第76窟八塔变呈现的是东印度波罗王朝的式样,而仔细考察四幅佛传,再追溯其图像整体架构、人物姿势服饰造型以及线条用笔题款等的源流,可接续至印度的笈多式样、波罗风格、西藏风格,又加上中亚成分以及唐代汉式绘画的若干传承因素。

小小的四幅八塔变佛传图,涵容着恒河下游、东印度、中亚、西藏、中原等地的成分,具有多样因素的融合,可谓既传统又创新。

参考文献:

[1]马德.敦煌莫高窟史研究[M].兰州:甘肃教育出版社,1996.

[2]水野清一,长广敏雄.云冈石窟第六洞[M].京都:东方文化研究所调查,京都大学人文科学研究所:1955.

[3]敦煌文物研究所,整理.莫高窟内容总录[M].北京:文物出版社,1982.

[4]竺大力,康孟详,译.修行本起经[G]//大正藏:第3册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934.

[5]支谦,译.太子瑞应本起经[G]//大正藏:第3册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934.

[6]竺法护,译.普曜经[G]//大正藏:第3册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934.

[7]求那跋陀罗,译.过去现在因果经[G]//大正藏:第3册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934.

[8]阇那掘多,译.佛本行集经[G]//大正藏:第3册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934.

[9]地婆诃罗,译.方广大庄严经[G]//大藏经:第3册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934.

[10]张彦远,著.俞剑华,注释.历代名画记:第3卷[M].上海人民美术出版社,1964:74.

[11]马炜,蒙中,编著.敦煌藏经洞流失海外的绘画珍品[G]//敦煌西域绘画6:佛传.重庆:重庆出版社,2010:8.

[12]阿育王传[G]//大正藏:第50册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934.

[13]八大灵塔名号经[G]//大正藏:第32册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934.

[14]大般涅槃经:第29卷[G]//大正藏:第12册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934;五分律:第25卷[G]//大正藏:第22册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934.

[15]谢继胜.敦煌莫高窟第76窟《八塔变》与西夏八塔变分析[EB/OL]//http://www.tibet.cn/zt2008/2008zxtlh/fztl/bwgz/200810/t20081015_432581.htm.

[16]殷光明.北凉石塔研究[M].台北:觉风佛教艺术文化基金会,2000.

[17]洪莫愁.印度宗教艺术与文化[M].新北:泉华图书股份有限公司,2008.