莫高窟前史新探

2017-06-09马德

内容摘要:敦煌莫高窟所在地宕泉河流域自汉代开发以来就有人类活动;西晋时建仙岩寺。作为敦煌最古老的佛教建筑,它见证了佛教从印度和中亚传入中国的历史;作为历史上敦煌菩萨竺法护从事大乘佛教经典翻译的场所,它称得上是中国大乘佛教的发祥地;同时作为中国最早的习禅场所,它也是敦煌高僧昙猷在竺法护译出禅经的前提下“依教修心,终成胜业”的历史见证。

关键词:汉烽燧;晋仙岩寺;竺法护;昙猷;大乘佛教

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2017)02-0001-08

Abstract: People have been active at the basin of the Dangquan River, near which the Mogao Grottoes site is located, since the Han dynasty. In the Western Jin period the earliest Buddhist architecture of Dunhuang, the Xianyan Temple, was built there, which testifies to the route by which Buddhism was disseminated from India and Central Asia into China. As the place where Dharmaraksa translated Mahayana Buddhist scriptures, this river basin can be regarded as the cradle of Chinese Mahayana Buddhism, and as the earliest place for practicing Buddhist meditation in China, as it is recorded in ancient documents that Master Tan You“trained his mind and finally achieved great accomplishments”with the dhyana sutras translated by Dharmaraksa.

Keywords: Han dynasty beacon tower; Jin dynasty Xianyan Temple; Dharmaraksa; Tan You; Mahayana Buddhism(Translated by WANG Pingxian)

一 莫高窟南山沙波墩漢唐烽燧

敦煌莫高窟南约3公里处的沙丘上,有一处最高的山峰,上面屹立着一座唐代烽火台遗址;这块地方在地图上都叫大沙坡,故敦煌的相关历史遗迹的记录为沙坡墩烽燧。敦煌研究院和敦煌市博物馆都在那里采集到过与莫高窟洞窟地面所铺的相同的唐代花砖。目前这座残烽燧周围还有唐代的花砖残块。

唐代烽燧位于宕泉河西岸最高处的山巅上,远看犹如鹤立鸡群,十分醒目。而身处这座残燧,便有一种居高临下、一览众山小之感,举目北望,巍峨的三危山和浩瀚的鸣沙山夹着北流而去的宕泉河,仙境般的莫高窟静静地镶嵌于其中,让人心旷神怡;加上千百年的岁月沧桑留在这块大地上的印痕,颇有“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下”的千古情怀,让人们切切实实地体会到当年陈子昂登幽州台的心境。该唐代烽燧处于莫高窟的特殊位置,越野车可以到达山脚,在莫高窟工作的同仁及敦煌本地的许多游客都曾到过那里。

从唐燧去城城湾,需沿山梁向东北方向顺山势而下,至唐燧约100米处为一座汉代烽燧遗址,由沙土、碎石与红柳、芦苇层层压盖、筑垒、夯实而成,虽然只剩底部,但堆积层也约有七八米高。这种就地取材,用石块、砂土、芦苇、红柳、芨芨草等一层层筑垒起来的大型烽燧遗迹(图1),是敦煌现存汉代长城与烽火台建筑的典型构筑形式——即砂石积薪压盖垒筑的形式。顶部被风沙碎石的薄薄遮盖,有很厚的褐色生活灰层。在此遗迹的东南西三面斜坡上,还可看到大量典型的汉代灰陶残片。经过粗略地丈量,山包上部的人工堆积层直径约10米{1}。从遗迹尺寸看,当时这里是一处颇具规模的军事设施,可驻守一定数量的军士兵卒防戍。

站在莫高窟的任何一个地方向南边眺望,在所见最高的唐代烽燧的旁边,总有一处低于唐燧但又比其他山丘高的小山包,就是这座汉代的烽燧。两座烽燧犹如姊妹,在莫高窟大景区中位置十分突出(图2)。

沙坡墩的汉燧低于唐燧,在最高处的唐燧上能看到的地方,在汉燧处同样也是一览无余。在二者前后左右的开阔地带,能看到唐燧就能看到汉燧。无论是从地理位置还是作用方面讲,它们都处在同一个要塞,东西相距不过百米左右。沙坡墩是唐代或五代时期的遗迹,并不影响汉代就已经在这里筑垒了的烽燧,现存唐代烽燧应该是在汉代遗址上的重建而已。

敦煌南部的阳关,设置于汉代开发河西之初,两千多年来颇负盛名。目前最引人注目的是阳关墩墩山烽燧,已经成为敦煌的名胜。2014年初,敦煌市文物局的专业人员新发现一座汉代烽燧遗址。该遗址位于阳关镇墩墩山烽燧遗址东900米处的红山口砂砾石山顶,东经94°04′15.49″,北纬39°55′44.38″,残损严重,东西长3.6米,南北宽3.2米,残高0.30—0.40米,地面散布着夹砂红陶与汉代灰陶片(图3){2}。红山口烽燧西侧900米处即是早已成为汉阳关的标志和象征的墩墩山烽燧,被认为是汉代阳关的门户。红山口烽燧隔河与墩墩山烽燧遥相呼应,虽然从高度上讲低于墩墩山烽燧,但两者其实是一组建筑,一高一低,一显一隐;两者虽无通道或屏障连接,但遇到紧急情况时可以相互支援和配合,平时也可以相互照应,低处应该是高处的预备队,这样就使原本作为防御设施的烽燧之间更好地增强了防御功能。同时,红山口烽燧地处野马河谷要道,扼守交通咽喉,在交通管理方面能够发挥巨大作用。因为汉设阳关的具体位置一直未得到学术界确认,所以红山口汉代烽燧的发现对研究敦煌汉代交通具有重要意义。

从遗址残存看,红山口烽燧的建筑结构与莫高窟南山汉燧完全一致。不仅如此,在大环境的结构方面也是如出一辙。两处烽燧的布局,西侧一处筑垒在山顶上,东边一处则位于比较宽阔的平台上,一高一低相辅相成。

其次从两处姊妹烽燧的周边环境看,烽燧与其他人工设施一样,附近都有水源,这是赖以存在的基本条件。红山口的环境比沙坡头的更好一些,山下约200米处便是水源富裕、土地肥沃的野马川,早年应该是游牧民族的栖息地,开发后成为农业区。红山口与墩墩山一线地处汉代阳关周围,为交通要道和战略要塞,具有重要的历史作用和意义。莫高窟南山沙坡墩约500米处便是宕泉河谷。宕泉河自古可能就是一条涓涓小溪,河谷内水草丰满,上游还有大片比较肥沃的可耕地,在当时是茂密的草滩湿地,加上这里本来就属于祁连山的支脉,有广阔的祁连高原大草场,很可能就是早年游牧民族经常出没的地区。作为新来的开发者,汉代在这里设立烽燧应该在情理之中。当然,从现存遗迹看,这里从来也不是战略要地,汉燧的规模只是一个哨口,不足以驻扎多人,而且周围寸草不生,交通不便。驻燧兵卒的大部分平时可能生活在距此约500米处的宕泉河谷。两处烽燧的境况不同,红山口下的野马川显得喧嚣和热闹,是理想的农牧区;而沙坡墩下的宕泉河谷则是另一幅幽静、安宁的世外桃源,所以就有了晋代的仙岩寺和莫高窟等佛教圣地。

更重要的可能还是这里作为战略要塞地位,似乎被淡化的军事意义。烽燧沿线应该有长城相连接。沙坡墩两烽燧之间以及周边的广阔地域内没有发现任何长城或其他屏障的痕迹,也可能以周围那叠宕的山丘作为天然屏障;而红山口与墩墩山烽燧之间也没有长城相连接。这就让我们意识到这样的烽燧是作为交通要道上的设施存在的,是为东来西往的经济、文化交流的使者们服务的,是守望者,也是保护者;它所见证的不是烽火连天、血雨腥风的戰争场景,更多的应该是平安祥和环境下的繁荣和宁静。

莫高窟南山沙坡墩烽燧残留下来的汉代遗物,足以将莫高窟的人文历史提早到汉代。换言之,从汉代开发河西、“列四郡、据两关”开始,宕泉河流域的这片土地就得到了人们的精心守护和开发利用。而当年驻守烽燧的士卒们,也可以说是莫高窟历史的开拓者。

二 P.t.993“仙岩寺图”与城城湾遗址

敦煌遗书P.t.993是一幅风景画(图4):山谷中,小河边,在佛塔与树木环绕的台地上,有一处类似佛寺的建筑院落,内有藏文题书。上世纪80年代初,法藏敦煌遗书缩微胶卷即收此图;法国学者拉露目录作“山屋图”{1}。1996年,日本与法国联合举办的“丝绸之路大美术展”中展出了此图,日本出版展览图录说明作《僧院风景图》,认为系敦煌地方寺院的印象之作;虽然也提到藏文铭文,但未作译解,只是据铭文说明该画受到吐蕃影响云云[1]。2012年,赵晓星博士发表论文,将此画定名为P.T.993《吐蕃寺庙图》,以探讨莫高窟塔、窟垂直组合形式的源流和风格特征,该文将图中的藏文题记Shod kyi bshad kang dang dge vdun gyi knas khang翻译为“下部的讲堂和僧房”[2]。此译文后经笔者请教西北民族大学的杨本加教授和青海师范大学才项多杰教授而得以确认。这就给笔者从事了三十多年的莫高窟历史的研究打开了新的思路。

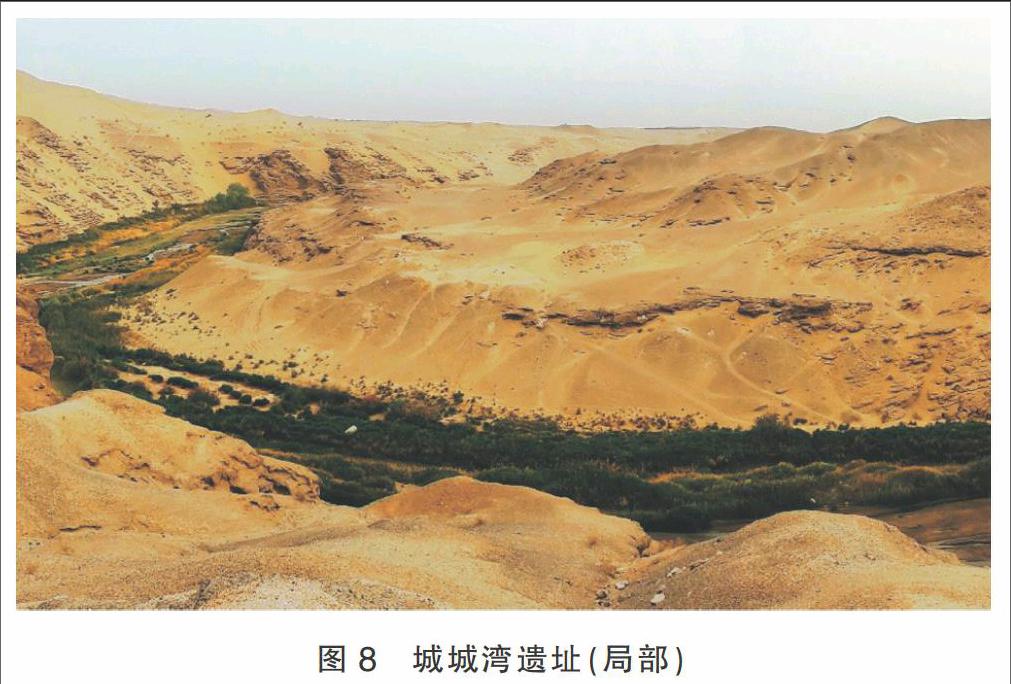

根据实地勘察和众多同仁的共识,已经基本确认P.t.993所绘风景实为莫高窟以南宕泉河谷中城城湾遗址的一部分(图5),与印度王舍城灵鹫山释迦说法处(图6)在地形上有些相近,与建于公元2世纪的犍陀罗塔夫提拜山岳寺院(图7)的地形环境和建筑格局完全一致[3]。所不同者,是僧舍与讲堂周围多出许多佛塔,多为当地僧人灵骨之塔。吐蕃时代上距塔夫提拜山岳寺院已有七八百年之久,相隔数千里之遥;建筑方面有些变化也是可以理解的。而P.t.993残卷的左上角残存一塔的檐角和基座,与僧舍和讲堂隔河相望。画面中这座塔,从规模上看,比僧舍和讲堂周围的塔都要大很多。根据现在的遗迹,城城湾遗址对岸的山坡上保存有一处直径约10米的圆形塔座遗址,再往西还有十余座小型塔座遗迹(图8)。看得出这里在古代曾是一处专门埋葬僧人遗骨的“塔林”。就在这里活动过的高僧而言,而且,从地形地貌及建筑格局上看,这里地处城城湾的门户,遂使大塔成为城城湾的标志性建筑之一;从莫高窟周围的各个角度,很远就可以看到这座塔。

吐蕃时代的画师为什么要绘制这幅城城湾的风景图呢?答案只有一个:即城城湾是佛教圣地或先贤圣迹。在敦煌石窟唐代以来的壁画中,描绘佛教在中国传播的历史传说、圣迹、人物的画面比比皆是,其中如凉州瑞像和《五台山图》《峨眉山图》等,都是描绘在中国境内的佛教圣迹,都是用风景画的形式表现山川地貌、展示佛教建筑群的;特别是《五台山图》,从吐蕃时期以来就多次出现,以至后来成为敦煌壁画形象地图之集大成者。而就莫高窟城城湾讲,它可能不仅是画家所处的吐蕃时代的重要活动场所,而且很可能是重要的佛教圣迹。作为历代高僧名僧聚居与活动的场所,而且在画作的当时更是众多僧人聚居、修习和生活之地,它理所当然地成为人们心目中的佛教圣地。

“城城湾”作为地名,是近代敦煌当地百姓随意命名的;如果还其本来面目,应该是敦煌遗书所记的“仙岩寺”(详见后文);再参照壁画《五台山图》《峨眉山图》等,我们可将P.t.993命名为《宕泉大圣仙岩寺图》,即《仙岩寺图》。

三 敦煌莫高窟仙岩寺与敦煌菩萨竺法护

目前所见记载莫高窟仙岩寺者为敦煌文献《莫高窟记》:

1. 莫高窟记

2. 右在州东南廿五里三危山上。秦建元之世[年中],有沙

3. 门乐僔仗锡西游至此,巡[遥]礼其山,见金光如千佛

4. 之状,遂架空镌岩,大造龛像。次有法良禅师东来,

5. 多诸神异,复于僔师龛侧又造一龛。伽蓝之建肇于

6. 二僧。晋司空索靖题壁号仙严寺。自兹以后,镌造不绝,

7. 可有五百余龛。又至延载二年,禅师灵隐共居士阴祖等造北

8. 大像,高一百尺;又开元中乡人马思忠等造南

9. 大像,高一百廿尺。开皇时[年]中僧善喜造讲堂。从初凿窟至大

10. 历三年戊申岁即四百四年;又至今大唐庚午即四百九十六

11. [年]。 [时]咸通六年正月十五日记。{1}

《莫高窟记》将索靖题壁仙岩寺、乐僔法良创窟、隋代善喜建讲堂与两大像创建等并列为莫高窟历史上之大事。据贺世哲先生研究,索靖(239—303)字幼安,敦煌人,为西晋时以草书出名的“敦煌五龙”之首。西晋时索靖在朝为官,303年战死,追赠司空。唐代敦煌文献在追述莫高窟早期历史时有云:“虫书记司空之文,像迹有维摩之室。”(《吴僧统碑》)虫书又称鸟虫书,草书之一种,此处即指“晋司空索靖题壁号仙岩寺”之书体。又,10世纪中期的《董保德功德颂》(S.3329)也作了进一步的肯定:“石壁刀削,虫书记仙岩之文;铁岭锥穿,像迹有维摩之室。”这里将“司空”作“仙岩”,实际上更明确更具体地说明了晋司空索靖的鸟虫书与仙岩寺的密切关系。所以,就目前所见资料而言,无论是传说还是追忆,答案都是一样的:“索靖题壁仙岩寺”是莫高窟历史上不容怀疑的事实。

敦煌研究院前辈专家贺世哲先生曾推测应该为与其同时代的西晋书法名人索靖所题壁之“仙岩寺”,其具体地点应该在莫高窟:

索靖时期敦煌佛教盛行,不但集中了一批经竺法护为首的高僧,“立寺延学”,翻译佛经,而且“道俗交得”、“村坞相属,多有塔寺”。同时,高僧多喜隐居深山,据《高僧传》,他与弟子竺法乘等均如此。戈壁滩中宕泉河畔鸣沙山麓的绿洲,正是敦煌地区最适于修行的好地方。因此,当时有僧人在此建寺,名人游历至此,题书壁上,也是不足为奇的。[4]

索靖与竺法护为同一时代活动于敦煌地区的文化人,且活动的地区范围十分有限。贺先生的推断有理有据,为我们进一步的研究奠定了基础。

敦煌遗书P.2963《净土念佛观诵观行仪卷下》末尾写经题记云:

时乾祐四年(五代后周广顺元年,公元951年)岁次辛亥逐宾之月(五月)冥雕十三叶(二十八日)于宕泉大圣先(仙)岩寺讲堂后弥勒院写故记。[5]

这则题记显示,仙岩寺一名一直到五代时期还在使用;《莫高窟记》所载隋建讲堂与仙岩寺为一地,它的范围内还有弥勒院等建筑物。

从上世纪80年代起,笔者在从事敦煌莫高窟历史研究的过程中,将“索靖题壁仙岩寺”一直作为重点问题来探讨。当时主要利用常住莫高窟的便利,对莫高窟及其周围环境作过多次反复详细的考察,一直认为:莫高窟城城湾可能就是竺法护当年“微吟穷谷,枯泉漱水”、“濯足流沙,领拔玄致”之地;当年法乘“立寺延学,忘身为道”之地;当年索靖“题壁仙岩寺”之地;也是后来的讲堂、崇教寺塔和弥勒院所在,其历史在敦煌比较早,至少比莫高窟的创建时间要早;它作为一处综合性的佛教建筑群,在敦煌存在并被使用了很长时间。

P.t.993所绘之僧舍,证明城城湾遗址为僧人长期居住与修习之地:竺法护和他的弟子们最早应该就是在这里翻译佛经的。《高僧传》在记载竺法护的活动场所环境时云:

护以晋武之末。隐居深山。山有清涧。恒取澡漱。后有采薪者。秽其水侧俄顷而燥。护乃徘徊叹曰。人之无德。遂使清泉辍流。水若永竭。真无以自给。正当移去耳。言讫而泉涌满涧。其幽诚所感如此。故支遁为之像赞云。护公澄寂。道德渊美。微吟穷谷。枯泉漱水。邈矣护公。天挺弘懿。濯足流沙。领拔玄致。[6]

P.t.993所绘城城湾遗址的环境正好与僧传记载相吻合。其左上角所绘那座城城湾最大的僧塔也应当与法护有关。一般认为,竺法护当年是在躲避战乱途中死于渑池的。李利安教授已经提出质疑。笔者推测法护晚年可能是回到敦煌了的,又有竺法乘等弟子们在他死后继续回到敦煌“立寺延学”;即使法护殁身异地,法乘他们也会将其灵骨运回敦煌,葬于寺院附近,或建纪念塔,以护持和保佑弟子们继续弘扬传播佛法。

四 城城湾禅龛与昙猷的禪行

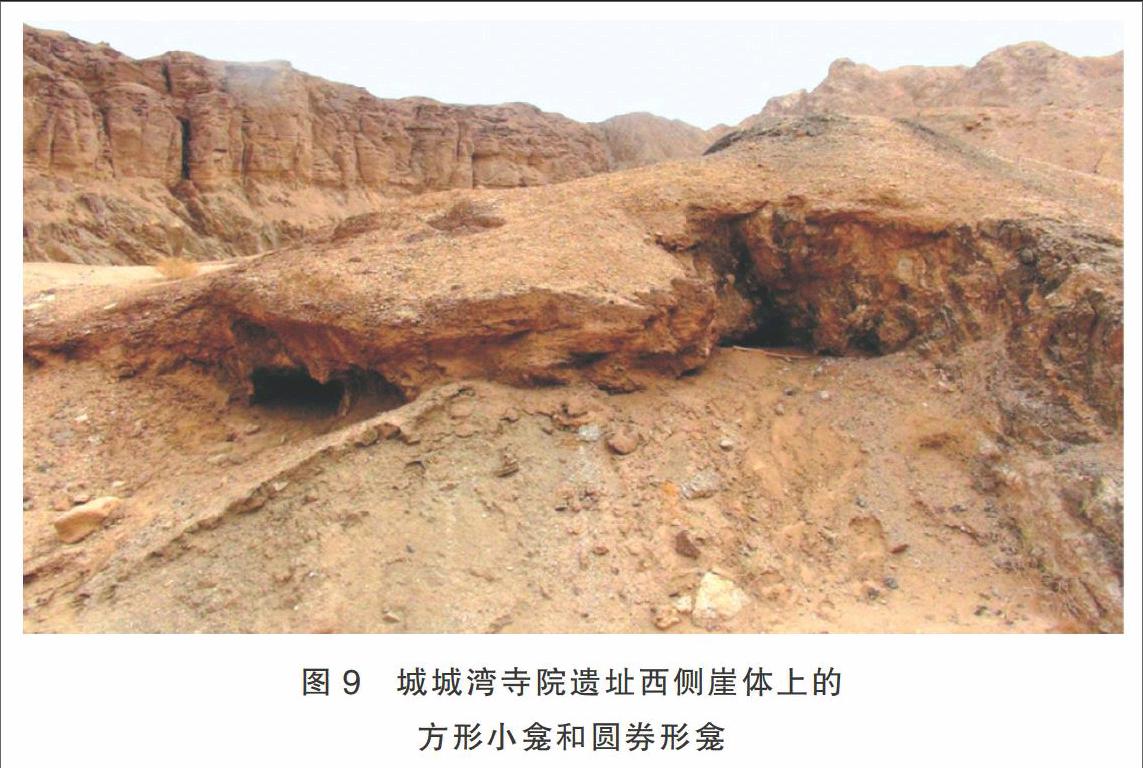

城城湾寺院遗址西侧的崖体上,存有一座方型小龛和一座洞口被流沙掩埋得只剩一道缝隙的圆券形龛(图9),龛前部崖体塌毁,但仅就现存窟龛状况看,此龛在敦煌石窟算得上是中型窟;窟顶贴有较厚的草泥皮。笔者较早注意到这两座窟龛,并与敦煌高僧昙猷及其在莫高窟的创建联系在一起[7]。

昙猷是东晋著名高僧,其主要事迹是作为浙江佛教的六大创始人之一,在江南做出了突出贡献和留下了众多遗迹。

竺昙猷,或云法猷,敦煌人。少苦行,习禅定……先是世高、法护译出禅经,僧先、昙猷等并依教修心,终成胜业。[8]

僧传是说,法护译出禅经,是建立理论;而后有了昙猷等人的修习实践,使得习禅(大乘佛教)成就辉煌。这里正好将敦煌早期佛教的历史脉络展示出来:法护译出禅经,昙猷等从事修习实践,使佛教得到了较大的发展。竺法护所译的禅经和昙猷开的禅窟,就是莫高窟和敦煌石窟历史的先声,是大乘佛教的理论和实践在敦煌的创立和发展。那么作为家在敦煌的僧人昙猷,他在什么地方坐禅修行呢?昙猷的出生年代基本上与竺法护的活动年代上下相接,应该属于法乘“立寺延学”时的学僧之一。而魏晋时代的敦煌,莫高窟宕泉河谷应该是比较集中的佛教活动场所。

敦煌遗书P.2691《沙州城土境》有一处关于东晋永和九年(353)建窟的追述:

从永和八(九)年癸丑岁初建窟,至今大汉乾佑(祐)二年乙酉岁,算得伍佰玖拾陆年记。[9]

永和癸丑(九年)为公元353年,五代后汉乙酉为公元949年,相距正好596年。永和九年前后,正是昙猷在敦煌学习和修禅的年代。因此,按照竺法护“译出禅经”而“依教修行”的昙猷,在仙岩寺周边凿龛坐禅修行,当顺理成章。而昙猷所开凿的修禅窟龛,应该是宕泉河谷最早的佛教石窟,开莫高窟创建之先声。因此,城城湾现存这两座小窟龛,很有可能是永和九年昙猷法师所建用于修习禅定的石窟。《莫高窟记》所谓“晋司空索靖题壁号仙严寺。自兹以后,镌造不绝”可能就是从昙猷凿窟算起的。

五 余论:竺法护与昙猷:不仅仅是敦煌

佛教史籍已经为敦煌菩萨竺法护和敦煌高僧昙猷的历史作用与贡献作出了公正的评价和定论,其实也就证明了宕泉河谷城城湾遗址的历史意义。

1. “经法所以广流中华者,护之力也”——敦煌菩萨竺法护与中国大乘佛教的奠基

中国的大乘佛教又称“入世”佛教,是外来佛教文化与中国传统文化互相融合后根植于中国大地而成长起来的、适应中国社会进步和发展的意识形态;大乘佛教提倡菩萨行即是为了人世间,为了人类社会的稳定、繁荣、进步和发展。而之所以有这种局面,与敦煌菩萨竺法护密不可分。据研究,竺法护230年前后出生于敦煌,后游历西域诸国,286年在长安建敦煌寺,310年前后去世,享年78岁。历代佛教史传对竺法护的贡献和历史地位都推崇备至。其中最值得注意的是,竺法护基于其丰富的知识积累和对经典思想内容的准确完整的理解认识,以个人之力译出了促进佛教在中国传播和发展的大乘佛典,对中国大乘佛教的传播和发展起到了奠基作用,诚所谓“经法所以广流中华者,护之力也。”

正因为是敦煌人,竺法护就有了一个响亮的名号——敦煌菩萨,让敦煌之名和这位为中国佛教发展做出巨大贡献的高僧紧紧联系在一起,使敦煌实际上成为了大乘佛教的发祥地。而敦煌在竺法护之后的近两千年中又是举世闻名的佛教圣地,所实践的正是大乘佛教。近两千年的历史证明:无论是中国的大乘佛教,还是象征人类古代文明的敦煌文化,是竺法护成就了敦煌,敦煌也为竺法护增光添彩。敦煌后来成为社会化的佛教活动场所和一个以佛教为意识形态主体的社会,与竺法护对大乘佛教的奠基有很大的历史传承因素。

2. “先是世高、法护译出禅经,僧先、昙猷等并依教修心,终成胜业”

昙猷遵循竺法护所译禅经在敦煌从事禅修的实践活动,发生在353年前后,比佛教史上的“达摩面壁”早近180年,应该认定他是中国佛教禅学的奠基人。与达摩稍有不同的是,昙猷是在自己开凿的小龛里修行,而这些小龛作为敦煌石窟创建之先声,成就了敦煌石窟的千年伟业;昙猷后来在浙江天台山等地的佛教活动,也主要以禅修为主。莫高窟的创建也是禅修的产物,366年来到这里的乐僔也是禅僧,也是因为禅修的需要而创建石窟的,也比达摩早160多年。专家们对石窟与禅修方面不乏高、精、深的论述。而贺世哲先生早年对莫高窟早期石窟与禅观的见解[10]正好印证了佛教禅学的历史情景。

3. 中国大乘佛教祖庭仙岩寺

竺法护和昙猷一前一后,确立大乘佛教的禅学理论并付诸实践,发生在敦煌同一块地域上;昙猷实践竺法护的大乘禅学理论,不仅是竺法护佛事活动场所的延伸,同时又是敦煌莫高窟创建的历史渊源。这一地域就是位于今天的宕泉河谷内莫高窟城城湾的敦煌晋代仙岩寺:它曾经因为有竺法护而成为最早的大乘译场,接着又因为有昙猷而成为最早的禅修基地。

仙岩寺在地形上与印度王舍城灵鹫山释迦说法处有极其相近之处(图10)。印度王舍城灵鹫山释迦说法处是当年佛祖释迦牟尼宣讲《法华经》的地方,而正是竺法护第一个将大乘主要佛典《法华经》译成汉文在中国传播,这就使得仙岩寺更加神秘,也更加神圣。

作为敦煌最古老的佛教建筑,仙岩寺见证了佛教从印度和中亚传入中国的历史;作为历史上敦煌菩萨竺法护曾经活动过的西晋古刹,它称得上是中国大乘佛教的发祥地;作为中国最早的习禅场所,它是敦煌高僧昙猷在竺法护译出禅经的前提下“依教修心,终成胜业”的历史见证。如果说是祖庭的话,敦煌仙岩寺应该是所有大乘佛教(密教之外)的祖庭,当然也包括了所謂的禅宗祖庭。

竺法护与昙猷在敦煌从事佛事活动的场所,与敦煌石窟为同一地域。敦煌石窟首先作为僧人的禅修基地到后来作为面向大众的佛教活动场所,是竺法护与昙猷创建和奠基的大乘佛教事业的延伸和发展。而以敦煌石窟为中心的敦煌历史文化今天被认作世界人类古代文明的象征和结晶,竺法护和昙猷都居功至伟。竺法护和昙猷对中国佛教发展的贡献,就是敦煌对中国早期佛教发展的贡献,也是敦煌对世界人类古代文明的重大贡献。

参考文献:

[1]日本东京国立博物馆,编.シルクロ?蔟ド大美術展[M].东京:读卖新闻社,1996:110.

[2]赵晓星.莫高窟吐蕃时期塔、窟垂直组合形式探析[J].中国藏学,2012(3).

[3]贾应逸.印度到中国新疆的佛教艺术[M].兰州:甘肃教育出版社,2002:113-114.

[4]贺世哲.从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代[G]//敦煌莫高窟供养人题记.北京:文物出版社,1986:196.

[5]马德.《莫高窟记》浅议[J].敦煌学辑刊,1987(2).

[6]高僧传:竺法护传[G]//大正新修大藏经:第50册.

[7]马德.莫高窟新发现的窟龛塔墓遗迹[C]//敦煌佛教艺术文化论文集.兰州:兰州大学出版社,2002.

[8]高僧传:第11卷:习禅·竺昙猷三[G]//大正新修大藏经:第50册.

[9]马德.敦煌莫高窟史研究[M].兰州:甘肃教育出版社,1996:51.

[10]贺世哲.敦煌莫高窟北朝石窟与禅观[J].兰州大学学报,1980(2):41-52.