掏耳朵

2017-06-09刘云芳

文|刘云芳

掏耳朵

文|刘云芳

一

一尊罗汉歪着脑袋,双眼一斜一眯,指间捻着的草茎缓缓插入耳朵,好像里边住着一只需要饲养的兔子。这幅《挖耳罗汉图》总能把我带回小时候。在某些阳光明媚的日子,母亲盘腿坐在炕上,我侧身躺下,枕在她腿上,把一边的头发撩开,等待她悉心“开采”。挖耳勺进入耳朵后,像长了眼睛似的,回回都能挠中痒处,其中滋味妙不可言。我很享受这个过程,以至于现在想起,身体里还会忽然冒出一丝慵懒。

当年,我对母亲充满了崇拜,一心渴望像她那样,在别人幽暗的耳朵里看到些什么,好像耳朵是隐藏秘密的容器,藏着什么宝物。

我开始尝试给小伙伴挖耳朵。细数起来,我还真利用各种器具造访过不少耳朵。而躺在我面前的人也像我一样,迫不及待地想看看,到底挖出了怎样的“宝藏”。每个人收集声音的“密室”看上去大同小异,实则都不太一样。有的耳朵像饺子或者元宝,线条圆润;有的耳朵像小船,似乎漂了很久,终于在这个人的脑袋上停泊;有些耳朵的耳郭大张,好像随时准备收集各种声音;有些耳朵就像反卷的叶子,恨不得把所有东西都拒之门外。后来,我见过一种挖耳草,茎上光秃秃的没有叶子,顶端只有黄色的花冠,那花冠真像一只耳朵。在故乡,有时能看到山顶上突然冒出一朵白云来,落在电线杆的上方,就觉得这电线杆是在给天空挖耳朵,天空太舒适,汪出了一大片的蓝。

二

挖耳的工具千奇百怪,发卡、指甲、棉签不算新鲜的,我还用过麦秸、笔芯、竹签、头发。几乎所有的器具都有一定的危险性,但头发没有。那时密友会在课间找到我,她趴在课桌上,耳朵向上。我薅下一根长发,然后来回折绕,直到有四五根那么粗的时候,将它拧成一股,伸入耳朵,像电钻打眼似的来回旋转。这种方法是我在一位白发老奶奶那里看到的。她的小孙子总是缠着她挖耳朵,她担心其他器具太硬,伤了耳膜,便就地取材用头上的白发做了挖耳工具。后来我发现,没有什么挖耳工具比头发更能代表小女孩之间的奇妙情谊了,虽然我给女同学们挖耳朵的样子常会招来男同学们的嘲笑,说是两只猴子在捉虱子。有时,在野外玩耍,耳朵忽然传来“信号”,我们也会用随手折来的小树枝,这是最天然的挖耳勺。

我最喜欢的挖耳勺是父亲钥匙扣上挂着的那枚。它原本是一根钢条,是父亲在少年时打造的。父亲是家里的长子,后边还有五个弟弟妹妹,奶奶自然忙得团团转,根本没有精力照顾他,更别说让他的耳朵享受一次母子亲情,于是,父亲就打造了这枚挖耳勺。他后来描述过当时的情景,先把钢条截成合适的长短,再用小锤把一端砸成扁平状,之后用钳子夹紧一个缠了布的钉子,置于钢条的扁平处,用小锤一点点往下砸钉子,砸成一个小窝。最后,将钢条另一端弄弯,形成圆圈,方便系挂。父亲做得好极了。后来的几十年,别人来我家串门时都会借用父亲的挖耳勺,好像来我家根本不是为了给我们送点蔬菜,或者闲聊,完全是冲着那枚挖耳勺来的。我亲眼看见,他们说着话,就从炕头拿起父亲的钥匙,然后一屁股坐在我家的椅子上,一只脚踩着椅子的横梁,一只脚自然下垂,靠近挖耳勺的那只眼睛眯成一条线,所有的专注力都聚集在手上,神情活像白石老人《挖耳朵图》中的老者。

也曾有人拿着钢条来我家,请父亲指导或者亲手为他们做一枚合心的挖耳勺。父亲尝试多遍,要么钢条的一端砸得过薄,折了;要么砸勺窝的时候不成型。反正,父亲再也没有做出那么好的挖耳勺来。后来,我家开了小卖部,再有人找父亲做挖耳勺,他就指着柜台说:“我送你一个得了。”等小卖部关闭之后,我家里到处是挖耳勺,塑料的、铁的、钢的,还有带灯的,有花纹的,但都不及父亲打造的那枚挖耳勺好用。可它却消失不见了。父亲常梦见到处找它,有时能找到,有时找不到。梦里能找到的时候,他醒来就上那个地方找找看,但一无所获。后来,他还怀疑过很多人,又将他们一一排除……这枚挖耳勺终于成为他记忆里的痒,无法抓挠。

三

身边第二个亲自做挖耳勺的人是我丈夫。他翻阅大量资料,让我见识了形形色色的挖耳勺,金的、银的、铜的、玉的,还有瓷的。考古学家发现的最早的挖耳勺是一个王妃的陪葬品,出土于商代的墓穴。而且挖耳朵本身也是一项传统技艺,在成都,至今还有专业的挖耳师,他们有个别致的名字,叫“舒耳郎”。他们手里的挖耳工具有好几十种,听尝试过的人说,终于领略到了什么叫“销魂”。而我丈夫选用的材料多是木头,包括酸枝、绿檀和小叶紫檀,勺柄的方寸之地,成了他展示手艺的场地。羽毛、树叶等各种花纹,都会被雕刻在那里。等这些作品做好了,一字排开,精致极了。我问他:“这是给人用的吗?”他答:“肯定不是给树用的。”后来,他还用象牙做了两枚挖耳勺。一枚精致小巧,形态简洁;另一枚则在末端分叉处做了一树梅花,又用一小块料,雕了石窟里打坐的修行者,在“石窟”的边缘打了眼,用绳子穿了,系在梅花挖耳勺的根部。这还不算完,他又雕刻了一个卧于榻上的僧人,用一块不足五毫米的余料刻了本翻开的书,倒扣在床榻的一侧。每次使用这个挖耳勺,我都觉得无比奢侈。说实话,我更愿意使用五毛钱买来的铁质挖耳勺。

不过,自从有了梅花挖耳勺,儿子便对挖耳充满了渴望。他乖乖地躺在我腿上,长满细小绒毛的耳朵像森林里遇到的白木耳,呈现在我眼前。我害怕伤害它们的纯洁和柔嫩,偷偷把梅花挖耳勺收起来,用棉签在耳朵口轻轻刮触。不一会儿,耳朵的主人就睡着了。这一招百试不爽。今年回老家,我给母亲挖耳朵,她同样枕着我的腿,一动不动,脸上流露出孩子般的神情。这多像儿时的情景,只不过我们互换了角色。十几年的时间好像瞬间冻结了一般,只留下两个挖耳的场景彼此呼应着。

对于母亲来说,用什么给她挖耳朵不那么重要,她把耳朵展示给我,只是为了打开情感的通道。而手里的挖耳工具便是最好的感应器,让我们即使不言不语,也什么都懂了。

有时,走在城市的街道上,音乐声、汽笛声、争吵声相互碰撞着,变成虫子用力往耳朵里钻,而身边的人互相议论和传播的声音不过是从一只耳朵去往另一只耳朵的分泌物。我看着路边一棵棵高大的梧桐,想起在故乡的某个午后,独自进山,林子里安静极了,偶尔听见几声清脆的鸟叫。山风刮过来,在我身体里搜寻起来。我站立着,手足无措,最后这股风变得细长而有力,变成挖耳勺,钻进我的耳朵,把那些嘈杂的声音和耳垢吹得一干二净。从山里回来的路上,我看见遍地的蜗牛壳,像是一只只被遗弃的耳朵。

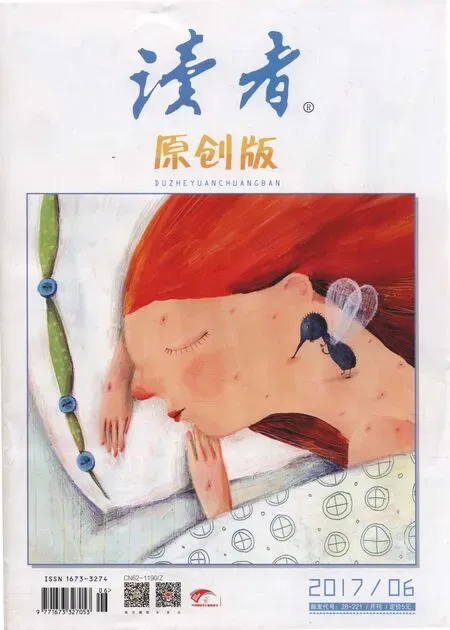

图 | 孙 岳