中国城市矿产政策演化研究

2017-06-08王昶耿红军姚海琳��左绿水

王昶 耿红军 姚海琳��左绿水

摘要

城市矿产是工业化和城市化过程的产物,它是蕴藏于城市中有较高经济价值并可回收利用的二次资源,具有载能性、循环性、战略性。随着工业化、城镇化和消费持续升级,“垃圾围城”已然成为中国许多大中城市亟需解决的环境问题,严重阻碍中国的可持续发展。城市矿产变废为宝,能有效化解资源与环境双重约束。为此,中国政府先后出台一系列城市矿产产业政策以推动其快速发展。本文收集1987—2015年国家层面颁布的相关政策文件,在运用内容分析法对政策文本梳理、编码并统计计量的基础上,首先从颁布部门、数量、力度等方面对政策体系进行总体分析,然后构建并运用政策工具-政策作用环节两维度分析框架,探讨中国城市矿产政策体系的演化过程及发展特征。研究发现:①从政策发展历程分析,中国城市矿产政策体系经历了依附环境保护政策的孕育期、体系初建的形成期和效力深化的发展期。②从政策颁布维度分析,中国城市矿产政策颁布速度逐渐加快,力度逐渐增强,参与机构数量不断增多。③从政策工具维度分析,中国城市矿产政策体系以环境型政策为主,逐渐呈现出强化供给型政策的演化趋势。④从政策作用环节分析,中国城市矿产政策体系由重点关注回收、深加工环节向关注全产业链环节演变。最后,针对中国城市矿产政策体系演变特征与存在的不足,本文从以下三个方面提出了促进中国城市矿产产业发展的政策建议:一是加强部际联系,完善顶层设计;二是加强消费引导,完善需求型政策;三是立足产品全生命周期,健全产业政策体系。

关键词城市矿产政策;政策演变;政策工具;内容分析法

中图分类号F420文献标识码A文章编号1002-2104(2017)05-0092-10

DOI:10.12062/cpre.20170316

城市矿产是工业化和城市化过程的产物,它是蕴藏于城市中有较高经济价值并可回收利用的二次资源,具有载能性、循环性、战略性。广义的城市矿产包含两类:一类是指进入现代社会领域生命周期终结后的各种制品(如废旧机电、设备、电线电缆、通讯工具、汽车、家电、电子产品等);另一类是指城市生产及建设过程中产生的各种含有较高利用价值的各种物料。狭义的城市矿产主要是指城市居民生活中产生的废弃金属及其它有价资源。随着工业化、城镇化和消费持续升级,中国的各种城市消费废弃物每年以10%的年平均速度增长,年均产生量超过40亿吨。“垃圾围城”已然成为许多大中城市亟需解决的环境问题,严重阻碍中国的可持续发展[1-2]。但另一方面,城市废弃物中蕴含着丰富的金属资源,是高品位的“城市矿产”[3-4]。与原生矿相比,城市矿产的开发利用具有绿色、高效、低碳等优点[5-6],是实现“零废弃物”、达到可持续发展目标的有效手段,能有效化解中国所面临的资源与环境双重约束。为此,中国政府先后出台了一系列产业政策,以加快推进城市矿产产业发展[7]。

产业政策是国家的中央或地区政府为其全局和长远利益而主动干预产业活动的各种政策总和。就产业政策如何影响城市矿产产业发展,学术界从以下三个视角进行了大量研究:视角一,突出政策体系现状分析。这类研究主要是通过分析一国城市矿产政策体系的发展现状及存在问题、或通过对比与发达国家政策体系的差距,提出产业发展的政策建议[8-12]。视角二,着力于政策工具效果评价。这类研究划分城市矿产政策工具类别,并对不同类别的政策工具對于产业发展的作用机制及其应用效果有着激烈讨论[13-16]。视角三,立足于政策顶层设计。这类研究结合城市矿产产业特色,基于产品全生命周期、政策顶层设计等理论设计出兼顾全产业链的政策体系[17-19]。总之,国内外学者主要从政策现状、政策评价、政策顶层设计等视角进行相关研究,取得丰富的研究成果,但针对城市矿产政策体系的系统性、定量研究还较为薄弱。产业政策需要随着产业的发展不断修正和调整,中国的城市矿产政策与产业发展如何协同演化?政策体系经历哪些发展阶段?不同阶段的产业发展背景和形势如何?各阶段产业政策呈现何种特征?已有政策体系是否合理,如何优化完善?这是中国城市矿产政策体系研究中需要解答但尚未进行系统研究的问题。

1研究方法与数据来源

1.1研究方法

1.1.1内容分析法

内容分析法是对报纸、电视新闻、广告以及公共演讲等书面或语言材料,根据一定规则进行赋值并运用统计方法分析其特征的科学方法[20]。鉴于城市矿产政策文本具有非量化、内容范围广等特征,运用内容分析法对其进行量化分析能够避免定性分析面临的主观性与不确定性等缺点,更好揭示政策演化的特征。

1.1.2政策力度分析

不同政府部门发布的政策具有不同的力度。对不同时期中国城市矿产政策的力度进行量化分析,能够反映政府对产业的重视程度。本文借鉴Libecap[21]构建法律指数的思想,根据政策发布部门与政策类型建立政策效力的量化标准(见表1)。

1.1.3政策工具—政策作用环节分析框架

城市矿产产业政策是综合复杂的,既涉及政策内部各种工具的设计建构及组织搭配,又涉及产业链的不同作用环节。因此,本文从政策工具与政策作用环节两个维度构建分析框架,以期更清晰的揭示政策内容及特点。

(1)政策工具维度。政策由理念变为现实必须依靠各种政策工具。政策体系是由政府通过对各种政策工具的设计、组织搭配及运用而形成[22],政策工具由一系列的政策手段组成,其不仅具有指导经济发展的作用,而且在政策目标和政策环境之间架构了桥梁。因此,政策工具的分析有助于识别与理解产业政策的特征[23]。基于研究视角的不同,政策工具具有不同分类:在政府治理分析视角下,根据治理方式差异,可将政策工具分为管制型、经济型及指导型[24]。在产业发展分析视角下,根据政策工具作用产业的不同着力点,可将政策工具分为供给型、环境型及需求型[25]。鉴于本文研究城市矿产政策与产业的协同演化,因此采用Rothwell和Zegveld、黄萃等的政策分类方法[26-27],将基本政策工具分为供给、环境和需求三类。

一是供给型政策工具。供给型政策关注市场输入,通过直接提供企业所需生产要素来推动产业发展。具体到城市矿产产业,此类政策工具可细分为人才支持、资金支持、技术支持、土地支持、公共服务等手段(见表2)。供给型政策主要表现为对产业发展的推动力,是政府直接投入财务、人力、技术等相关要素的供给,例如废弃电器电子产品处理基金制度以拆解数量为依据对企业进行资金补贴;城市矿产产业人才发展规划和科研计划有助于为产业发展提供丰富的科技、人力资源;信息服务平台的建立能为企业生产提供所需的信息,减少信息不对称等。

二是环境型政策工具。环境型政策不直接作用于产业本身,而是通过创设相关规则和制度来支撑、规范产业发展。就城市矿产产业而言,环境型政策可分为法规管制、目标规划、税收优惠、财务金融、示范工程、宣传教育等政策手段(见表3)。此类政策对产业发展主要起间接调节作用。如法规管制中的生产者责任制度,确定废弃物的处理主体,赋予生产者对废弃物进行有效回收处置的义务;此外,通过目标规划、税收优惠、财务金融、示范工程、宣传教育等方式, 也间接影响产业发展的外部环境,增加产业吸引力,促进产业发展。

三是需求型政策工具。需求型政策主要作用于市场维度,从产品或服务输出端引导产业发展,为企业提供明确的需求市场,减少其产品进入市场初期所面临的不确定性。在城市矿产产业中,需求型政策分为政府采购、价格支持、消费引导等政策手段(见表4)。它的影响主要体现在对市场需求的拉动上。例如,通过政府大宗采购再制造产品、给予再制造产品价格补贴、普及再制造产品知识等措施,减少再制造产品进入市场初期所面临的不确定性,激发城市矿产相关企业的积极性,拉动产业发展。

(2)政策工具作用环节维度。政策工具的分析有助于揭示政策发挥作用的主要政策手段与影响机制,但不能反映政策手段的作用点[28]。而产业链分析能够清晰揭示政策作用环节,为研究政策工具如何推动产业发展提供绝佳的中间桥梁,有助于细致探讨城市矿产产业政策阶段性演化特征。因此,本文借鉴产品全生命周期理论对城市矿产产业链进行剖析[29](见图1),在此基础上分析政策工具的作用环节。

1.2数据来源

本文選取的城市矿产政策文本均来源于公开数据资料,搜集范围包括:国务院、发改委、国土资源部等中央政府相关部委网站、国内城市矿产、循环经济发展等相关网站、《再生资源与循环经济》杂志“总目次”。由于直接以“城市矿产”命名的政策较少,因此,本文以城市矿产、电子废弃物、报废汽车、固体废弃物、循环经济、再生资源、废物、环保、资源综合利用、回收体系等为关键词进行检索,共收集政策文本117份。

为保障政策文本有效性,采取以下原则对117份政策文本进行了遴选:①所选取的政策与城市矿产密切相关;

②所选取的政策为全国性政策,由中央政府及其直属机构颁发; ③所选取的政策类型主要是法律法规、规划、计划、通知、公告、措施、意见、办法等文件,实施细则中的政策因在其它政策文本中已体现,故不计入统计文本。本文最终梳理了有效政策样本76份。据此,建立了本文分析的数据库。

2阶段划分

本文以标志性事件为依据,结合20多年来政策目标重点的转换,将中国城市矿产政策体系的发展划分为三个阶段。

第一阶段,依附环境保护政策的城市矿产政策孕育期(1987—2004年):相关政策以保护环境为主要目标。改革开放后,中国经济以超过9.7%的年均速度增长(1987—2004年),经济快速发展与人口迅速增加使环境污染等问题日益突出[30-32]。为此,中国政府确定了保护环境的基本国策,并将废弃物的回收利用作为治理环境污染的有效手段[33]。在这一阶段,中国尚未明确提出“城市矿产”这一概念,更未形成独立的政策体系,与城市矿产产业相关的发展举措主要散落在与“再生资源”、“固体废弃物”、“废弃物”相关的政策文件中。1987年,《关于进一步开发利用再生资源若干问题的通知》颁布,这是中国首次在法律法规中提出再生资源概念。该通知是指导再生资源产业发展的综合性、纲领性文件,对再生资源的税收、价格以及经营管理做出详细的规定与说明。该文件的出台可以视为中国城市矿产产业政策体系发展的原点。1995年颁布的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,明确提出以充分利用与无害化处置固体废弃物作为防治固体废弃物污染环境的基本原则。2002年制定的《中华人民共和国清洁生产促进法》确定将废弃物资源化利用作为减少废弃物产生、促进清洁生产的重要手段。可见,这一时期中国城市矿产相关政策主要以保护环境为目标,致力于通过城市矿产产业的发展来解决日益严峻的环境污染问题。

第二阶段,城市矿产政策体系初建的形成期(2005—2009年):框架性政策体系开始形成,政策主要目标转变为保护环境与保障资源供给双重目标。这一阶段,随着中国工业化、城镇化加速,资源需求量快速增加,而粗放的经济增长模式致使资源大量浪费、资源保障年限急剧下降[34-35]。据统计,中国的铁矿石、铜、铝等重要矿产品的对外依存度超过了50%的安全警戒线。同时,中国环境污染问题仍未得到有效解决[36]。而城市矿产的开发利用能够变废为宝,有助于解决资源与环境双重约束,改变中国经济增长与资源消耗的线性关系[37]。以废旧电路板为例,1 t废旧线路板可以提炼129.73 kg铜、453.6 g黄金、19.96 kg锡。每开发利用1万t城市矿产资源,便可节约4.12万t自然资源,减少6—10万t垃圾处理量[38]。在这一背景下,2005年国务院发布《关于加快发展循环经济的若干意见》,明确提出将废弃物的回收利用作为建设资源节约型和环境友好型社会的有效手段[39]。该政策开始关注废弃物的资源价值,可以视为城市矿产政策形成期的起点。2008年,《中华人民共和国循环经济促进法》确定 “减量化、资源化、再利用”的3R原则,明确阐明废物回收利用有利于保障资源供给,保护环境,实现可持续发展[38]。这一时期,循环经济法律体系的建设为城市矿产政策体系的发展奠定了基础,城市矿产开始被视为可回收利用的资源,中国政府的政策理念开始由防止环境污染向变废为宝转变[41-42]。

第三階段,城市矿产政策体系效力深化的发展期(2010年至今),支持产业发展的具体政策陆续出台。随着全球经济、科技环境发生深刻变化,以及中国工业化发展阶段的转换,中国面临经济增长速度减缓、产业结构优化等新问题新挑战[43-44]。为解决中国当前面临的产能过剩、产业结构转型升级等问题,中国政府提倡大力发展节能环保等战略性新兴产业[16],有意让环保产业成为新常态下经济发展的新引擎之一。城市矿产产业作为环保产业中的重要组成,具有绿色、低碳、“零废弃物”等优点,发展城市矿产产业因具有平衡经济增长、社会发展和资源节约、环境保护等多重意义而得到中国政府大力扶持。2010年中国发改委下发《关于开展“城市矿产”示范基地建设的通知》,首次正式提出“城市矿产”这一独立概念,并提出用5年时间,在全国建设30个“城市矿产”示范基地。同年,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将节能环保产业确定为调整经济结构、转变经济发展方式战略性新兴产业,城市矿产的发展被提高到国家战略高度。同时,中国城市矿产政策不断细化。2011年正式颁布《废旧电器电子产品回收处理管理条例》,该文件以延伸电器电子行业生产者责任为核心(即向目录中的产品生产厂商征收一定费用,补贴下游回收拆解利用企业)并建立废弃电器电子产品处理的资质许可制度,该政策以“基金补贴+严格监管”的模式重塑中国废旧电器电子市场秩序,有助于电子废弃物拆解利用转向正规渠道,并实现规模化发展。随着科学技术的发展,城市矿产回收方式也不断向信息化、智能化发展。为响应这一发展趋势,中国发改委公布《2015年循环经济推进计划》,首次提及“互联网+回收”的模式,包括智能回收、自动回收机等新型回收方式;并提出在未来,通过互联网、大数据、物联网等信息化工具,实现线上回收线下物流的融合,有效推动回收企业自动化、精细化分拣技术和装备的升级。这些政策的出台,标志着政策体系已由框架构建过渡到具体政策的设计,中国城市矿产政策体系得以不断深化。

3结果分析

3.1总体分析

3.1.1政策制定部门与形式

目前,中国城市矿产政策制定部门达到24个,主要相关部门为商务部(23)、发改委(23)、财政部(21)、环境保护部(20)、工信部(18)以及国务院(15)。图2显示,在政策体系的不同发展阶段,政策发布涉及的机构数呈不断上升趋势。

政策形式的数据分析表明,中国城市矿产政策体系缺乏权威性。在全部76项政策中,绝大多数以通知(20)、意见(15)、办法(14)、规划(10)、实施方案(6)等形式颁布, 以法律形式颁布的相关政策仅有3项(见表5)。

3.1.2政策数量与力度演变分析

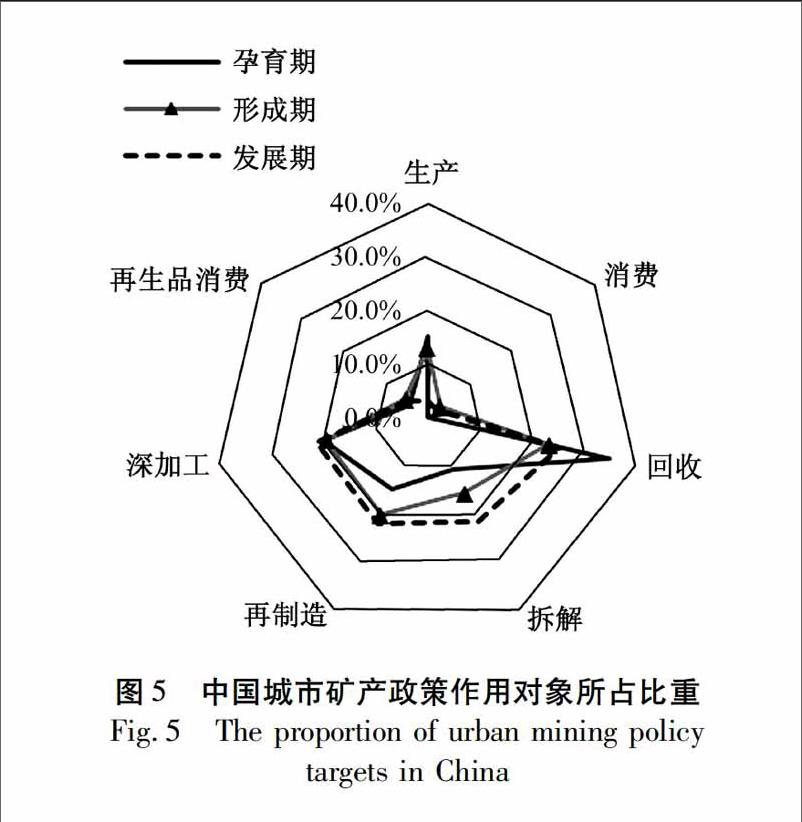

政策数量与力度数据显示,中国城市矿产政策体系呈现加速演进过程。从年度数据看(见图3),仅2011年就颁布了12项相关政策,政策力度为19。而在1978—2004年间,颁布的政策数量极少,有些年份甚至为0。阶段性数据分析表明(见表6),孕育期政策年均颁布量仅为0.56项,最高只有3项,且大部分年份没有颁布相关政策。形成期,年均颁布政策数为3.8项,最高达到6项。政策颁布速度与孕育期相比明显加快。进入发展期,随着经济发展导致大量废弃物的产生,更多管理部门介入,年均颁布政策数激增到7.83项,最高年份达到12项。同时,发展期新颁布政策的年均政策力度达到12.3,约为形成期的1.4倍,是孕育期的12倍。可见,无论从年均颁布数量还是从政策力度来看,中国城市矿产政策体系都有一个加速演进的过程。

3.2阶段分析

3.2.1孕育期政策特征

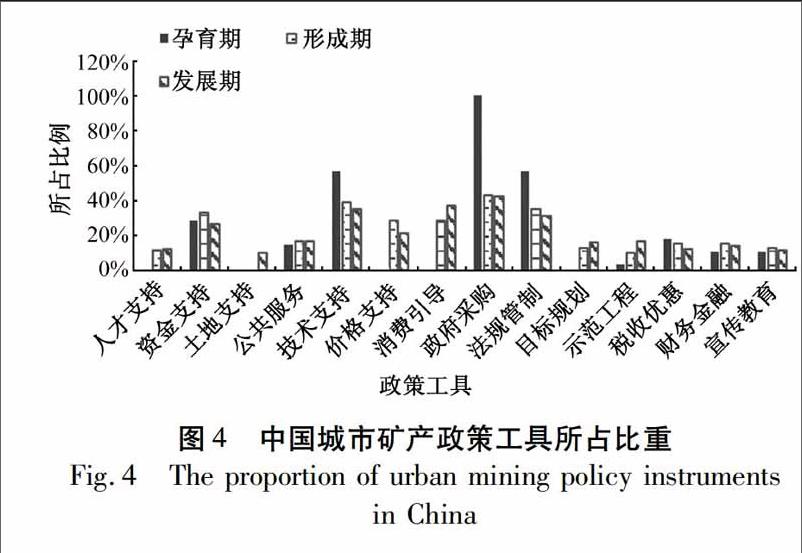

基于政策工具维度的频数统计分析可知(见图4),该阶段环境型政策占比最高(75.7%),其次为供给型(18.9%),而需求型最少(5.4%)。环境型政策工具根据政府介入程度的不同可以分为管制型和市场型,进一步分析发现,这一时期主要以管制型(法规管制)为主(占比高达57.1%),其次为市场型(税收优惠占比17.9%,金融扶持为10.7%)。管制型政策主要从以下三个方面对产业发展进行限定:一是实行严格行业准入政策。将废弃物的无害化处理作为企业进入废弃物回收利用行业的主要门槛之一;二是限制外国废弃物流向本国。1995年《关于坚决控制境外废物向我国转移的紧急通知》规定,禁止进口不能用作原料的固体废物,严格限制进口可以用作原料的固体废物。三是制定强制回收目录。2002年《中华人民共和国清洁生产促进法》明文规定:生产、销售被列入强制回收目录的产品和包装物的企业,必须在产品报废和包装物使用后对该产品和包装物进行回收。市场型政策虽然频率较低,但力度较大。以税收政策为例,2001年财政部和国家税务总局颁布的《关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知》,规定回收行业免征增值税,且废弃物资源化企业凭回收发票抵扣10%进项税。在供给型政策中,以资金和技术支持为主(共计占比85.7%),如《关于进一步开展资源综合利用意见的通知》等文件,提出对产业发展给予资金、技术等要素支持。在需求型政策中,政策手段单一,仅出现了政府采购这一政策手段。

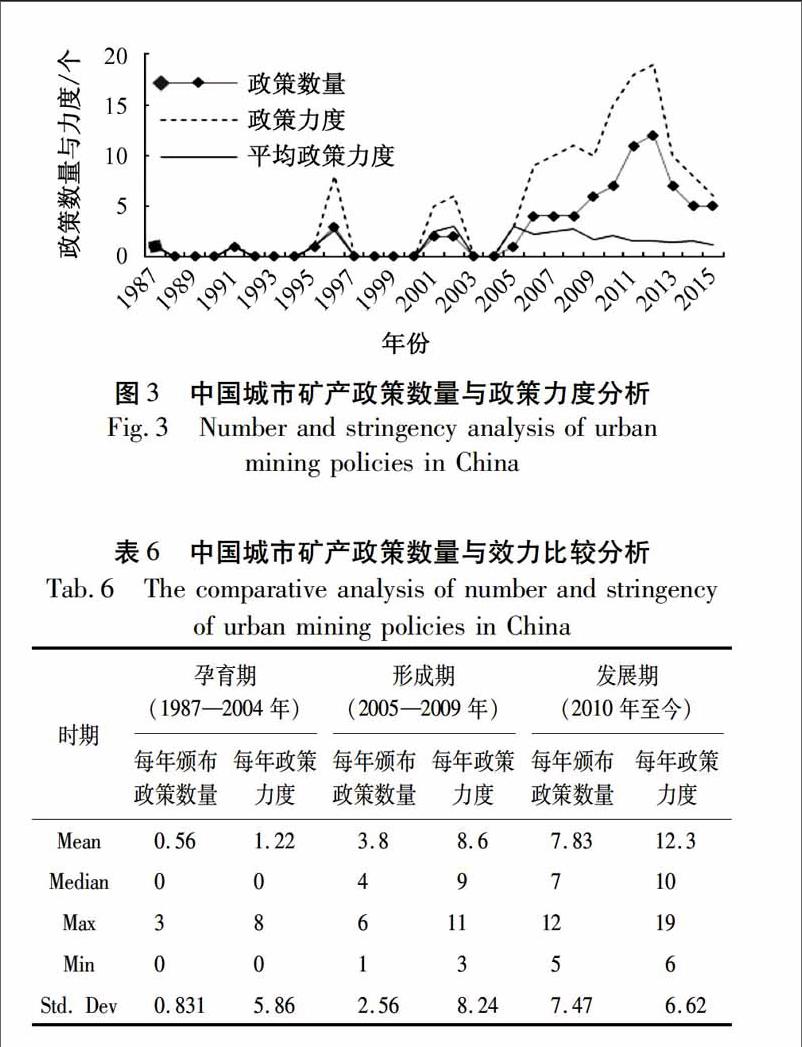

基于政策作用环节的频数统计表明(见图5),在孕育期,城市矿产相关政策主要作用于回收环节(35%),其次为深加工环节(20%),原生品制造与再制造环节各占比15%,再生品消费环节的政策数仅占4%,原生品消费环节的政策数为0。表明该阶段政策着力点在生产制造环节的污染防治以及回收环节的废弃物收集,产业链其它环节特别是原生产品与再生产品消费环节受关注程度不大,这与该阶段以环境保护为主,资源循环利用为辅的特征相适应。

3.2.2形成期政策特征

政策工具维度的频数统计表明(见图4),和孕育期相比,环境型政策占比下降至61.5%,供给型和需求型政策分别上升至27.7%与10.8%。进一步的分析发现,环境型政策中,仍以管制型政策手段为主(占比为35%),政府除继续实施行业准入、贸易管制、强制回收目录等政策之外,对废弃电器电子产品实行资质许可制度,只允许具有资质的企业对废弃电器电子产品进行拆解。同时,允许对部分可以用作原料的固体废物实行自动进口许可证管理,贸易管制政策与前一阶段相比有所放松。此外,在市场型政策工具中,政府开始实施循环经济、再制造等各类示范工程(占比10%),旨在打造一批具有特色和亮点的精品工程,以充分发挥以点带面、成片发展的辐射作用;在供给型政策中,广泛使用的政策手段是资金支持、技术支持以及提供公共服务(88.9%)。资金支持方面,政府通过设立专项基金对城市矿产企业按照其处理废弃物的数量给予一定额度的资金补贴。技术支持方面,鼓励研究所、高校等研究机构加快废弃物资源化技术研发。公共服务方面,主要通过建立城市矿产信息平台,发布政策、技术与废弃物处理数量等信息以支持产业发展。在需求型政策中,仍以政府采购再生产品为主(42.1%),辅以消费引导政策以改变消费者对再生品的认知;同时,对于再生品给予资金补贴以降低其市场价格。以上分析表明,在这一时期,中国政府重点通过法规管制规范城市矿产行业的发展并以税收优惠与金融支持政策为企业壮大提供良好的外部发展环境,同时政府也开始注重通过向企业提供发展所需的资金和技术等生产要素来快速培养产业的发展,但需求型政策仍较为有限。

基于政策工具作用环节的频数统计表明(见图5),中国城市矿产政策作用环节的重点在形成期发生了较大变动,回收环节占比由35%下降为23.3%,拆解、再制造、深加工环节的相关政策占比分别上升为15.8%、20.3%和19.5%,原生品消费和再生品消费环节的政策分别为3%及5.3%。政策作用环节重点的转移表明,中国政府形成变废为宝的思想理念,更加注重城市废弃物的资源价值。同时,政策作用对象延伸至全产业链环节,保障城市矿产产业链的顺利运行,标志着中国城市矿产政策体系正式形成。

3.2.3发展期政策特征

政策工具视角的统计分析表明(见图4),在发展期,环境型政策占比尽量继续下降,但比例仍然最大(58%),供给型政策占比稳步上升(由27.7%上升至31.9%),需求型政策基本保持不变(10.1%)。和形成期相比,环境型政策虽然仍以管制型为主(31.2%),但其中的政策手段更为丰富:中国政府开始尝试建立生产者责任延伸制度,推动生产者落实废弃产品回收、处理等责任;实行生态设计政策,鼓励生产者使用环境友好且易于回收的生产材料。市場型政策中,示范工程这一政策手段的使用占比进一步上升(16.5%),以城市矿产示范基地建设为例,迄今中国已经建立六批49个国家级城市矿产示范基地。供给型政策中,中国政府以技术研发支持为主要手段(35%),同时提供资金、人才、土地等生产要素以刺激产业迅速壮大,政策手段在这一阶段更为多样化。需求型政策中,政府采购仍为主要手段(42.1%)并出现了以旧换再等新的政策手段。但总体而言,这一时期需求型政策仍显不足。

从政策作用环节来看(见图5),在发展期,涉及城市矿产回收环节的政策数占比最高(25.2%),其次分别为再制造(21.9%)、拆解(21.6%)以及深加工环节(21.2%),原生品制造、原生品消费、再生产品消费环节的占比为3.1%、2.4%、4.6%。数据显示,与形成期相比,城市矿产拆解、再制造、深加工环节的相关政策占比继续提高,表明政策制定者充分认识到“促进深加工、提升行业资源化利用程度”应成为支持政策的重要着力点。然而,对于产业链前端的原生产品制造与消费环节、以及产业链末端的再生产品消费环节,政策关注力度仍然不够。

4结论与建议

4.1讨论与结论

通过对中国城市矿产政策体系的系统梳理和不同发展阶段的特征分析,本文得出以下结论:

(1)从政策发展历程分析,政策体系经历了依附环境保护政策的孕育期、体系初建的形成期和效力深化的发展期。在孕育期,城市废弃物回收处理被视为治理环境污染的有效手段,相关政策主要隐含在环境保护领域的政策条文中。在形成期,城市废弃物被视为可回收利用的资源,3R原则的确定体现了中国政府由环境污染治理向变废为宝理念的转变。同时,循环经济法律体系的建设奠定了城市矿产政策体系的基础。在发展期,城市矿产作为助推经济结构转型、实现可持续发展的有效手段而得到中国政府大力扶持,从而步入快速发展期。这一时期,中国政府开始注重从创新回收方式及技术支持等层面来扶持产业的发展,政策体系不断完善,效力不断深化。经过3个阶段的政策演进,中国城市矿产政策体系的内容得到极大丰富。在不同阶段,城市矿产政策的具体内容虽然随着产业及经济社会发展有所变化,但政策体系整体上趋于稳定,并呈显现出政策上的连续性。

(2)从政策颁布维度分析,政策颁布速度逐渐加快,力度逐渐增强,参与机构数量不断增多。这一方面反映了政府对城市矿产产业的重视程度不断提高,城市矿产具有资源与环境的双重属性,需要多部门的协力推动;另一方面也表明在中国机构精简的行政改革背景下,各部门无论出于对自身经济资源与行政权力进一步扩张的内在需求,还是为证明自身存在的价值、避免行政权力的丧失以及避免部门被精简,都会积极参与城市矿产产业政策的制定,其结果是政出多门。为调节不同部门之间的制衡关系和冲突需要花费大量的组织与协调成本,最终可能导致政策效率下降。

(3)从政策工具维度分析,政策体系以环境型政策为主,逐渐呈现出强化供给型政策的演化趋势。环境型政策由孕育期的75.7%经形成期的61.5%下降到发展期的58%,供给型政策由孕育期的18.9%经形成期的27.7%上升到发展期的31.9%,需求型政策工具比例基本保持不变。这一定程度上反映环境型和供给型政策使用过溢,需求型政策不足。究其原因,一是在中国城市矿产产业发展初期,中国希冀通过改善产业发展的外部环境、以及直接提供产业发展所需的生产要素,来克服产业基础薄弱的障碍,刺激产业实现跨越式发展。这类政策措施一定程度上的成功,又进一步刺激中国政府加强同类政策的实施力度,从而形成路径依赖。二是中国并未彻底完成市场经济转型,政府对市场仍保留巨大的干预能力。同时,与需求型政策相比,供给型政策以及环境型政策中的管制类政策见效时滞短。在现有的官员绩效考核行政机制下,环境型与供给型政策更受中国官员的喜爱。三是相关政府部门并未充分认识到产业发展阶段的转变。一般而言,产业萌芽期由于技术不成熟、产业规模小,产业内企业通常处于亏损状态。为维持企业生存,这一时期政策应以供给型及环境型中的优惠措施为主;在成长期,产业技术较为成熟,企业产品较为完善而消费者对产品认知度不够,这一时期应加大需求型政策以培育市场;当产业步入成熟期,行业内企业竞争加剧,政策应通过完善法律保障制度、制定行业标准,以规范行业的发展,这一时期应以环境型政策中的法规管制为主。三十年来,中国城市矿产产业已由萌芽期进入到成长期,但相关部门并未充分地认识到产业发展阶段的转化,政策工具未能进行适时的调整。

(4)从政策作用环节分析,政策体系由重点关注回收、深加工环节向关注全产业链环节演变。政策作用主要环节由孕育期的回收(35%)、深加工(20%)向形成期的回收(23.3%)、再制造(20.3%)与深加工(19.5%)再到发展期的回收(25.2%)、拆解(21.6%)、再制造(21.9%)、深加工(21.2%)演变。政策关注重点不断沿着产业链延伸且已遍布全产业链,特别是对再制造、精加工环节的政策比重不断加强,这反映中国政府充分认识到提升产业精深加工是未来的重要发展方向。但总体而言,对于原生品消费、再生产品消费环节关注力度不足。发达国家的经验表明,产业政策需全面作用于产业链的每个主体:如在产品制造环节,原生资源税政策的实施能够增加再生资源的市场优势促进城市矿产的回收再利用;在产品消费环节实施的用户收费、押金返还、产品收费等政策有效约束了消费者行为,不仅能够限制废物的产生,而且也一定程度上刺激了废弃物的高效回收。在再生产品消费环节,制定产品再生材料含量比例标准、实施再生产品的政府采购政策以及与再生产品有关的生态标签政策能够促进再制造品消费市场的快速发展。而中国城市矿产政策体系针对前端废物产生、末端再生产品消费,以及原生资源利用者等主体的政策较少,从整体上看政策体系显得比较单一。

4.2政策建议

基于对中国城市矿产政策体系演化特征与存在问题的分析讨论,本文提出以下政策建议:

(1)加强部际联系,完善顶层设计。一是建立部际联系机制。城市矿产产业涉及众多部门,在政策制定与实施过程中面临着不同部门之间的利益冲突。通过加强部际联系,降低不同部门的组织与协调成本,提高政策效率。二是加强规划引领。目前,中国城市矿产产业政策工具组合已比较丰富,但并没有专门的发展规划,需要尽快编制《城市矿产产业发展中长期规划》,制定产业发展战略,明确主攻方向,确定发展路线,加快产业布局。三是实施分类指导。中国经济发展的区域不均衡导致中国城市群、中小城镇、园区的城市矿产的成矿特征不同。对此,应当加强分类引导,制定《城市矿产开发利用指引》,规范发展方式,明确不同区域城市矿产重点开发种类。

(2)加强消费引导,完善需求型政策。目前,中国城市矿产政策以环境型和供给型为主,而需求型政策不足。中國城市矿产产业已经进入快速发展的新阶段,城市矿产制成品主要面临着产品成本高、市场前景不确定和消费者认知度不足等问题。需求型政策通过政府采购、价格支持等手段不仅能够减少再制造产品需求市场的不确定性,稳定城市矿产资源化利用企业的市场,而且能够引导人们生活方式、生产方式和思维方式的转变,扩大城市矿产制成品的市场需求,促进产业快速发展。

(3)立足产品全生命周期,健全产业政策体系。目前,中国城市矿产政策主要作用于产品末端的废物回收与处理环节。应立足产品全生命周期,扩大政策作用范围,加强前端的生态设计政策指引,强化中端的绿色制造水平,提高末端废弃物高值化利用技术水平,提升处置企业高端循环再造能力,推动城市矿产产业转型升级。

(编辑:于杰)

参考文献(References)

[1]CHI X, WANG M Y L, REUTER M A. Ewaste collection channels and household recycling behaviors in Taizhou of China[J]. Journal of cleaner production, 2014, 80:87-95.

[2]ORLINS S, GUAN D. Chinas toxic informal ewaste recycling: local approaches to a global environmental problem[J]. Journal of cleaner production, 2016, 114:71-80.

[3]KROOK J, BAAS L. Getting serious about mining the technosphere: a review of recent landfill mining and urban mining research[J]. Journal of cleaner production, 2013, 55:1-9.

[4]SUN Z, XIAO Y, AGTERHUIS H. Recycling of metals from urban mines: a strategic evaluation[J]. Journal of cleaner production, 2016, 112:2977-2987.

[5]CORDER G D, GOLEV A, GIURCO D. Wealth from metal waste: translating global knowledge on industrial ecology to metals recycling in Australia[J]. Minerals engineering, 2015, 76:2-9.

[6]SIMONI M, KUHN E P, MORF L S, et al. Urban mining as a contribution to the resource strategy of the Canton of Zurich[J]. Waste management, 2015, 45:10-21.

[7]SILVA A, STOCKER L, MERCIECA P, et al. The role of policy labels, keywords and framing in transitioning waste policy[J]. Journal of cleaner production, 2016, 115: 224-237.

[8]KAHHAT R, KIM J, XU M, et al. Exploring ewaste management systems in the United States[J]. Resources, conservation and recycling, 2008, 52(7):955-964.

[9]CHEN X, GENG Y, FUJITA T. An overview of municipal solid waste management in China[J]. Waste management, 2010, 30(4):716-724.

[10]MALLAWARACHCHI H, KARUNASENA G. Electronic and electrical waste management in Sri Lanka: suggestions for national policy enhancements[J]. Resources, conservation and recycling, 2012, 68: 44-53.

[11]ZENG X, LI J, STEVEL A L N, et al. Perspective of electronic waste management in China based on a legislation comparison between China and the EU[J]. Journal of cleaner production, 2013, 51:80-87.

[12]WANG L, CHEN M. Policies and perspective on endoflife vehicles in China[J]. Journal of cleaner production, 2013, 44:168-176.

[13]JAEGER S, EYCKMANS J, ROGGE N, et al. Wasteful wastereducing policies? the impact of waste reduction policy instruments on collection and processing costs of municipal solid waste[J]. Waste management, 2011, 31(7):1429-1440.

[14]NNOROM I C, OSIBANJO O. Overview of electronic waste (ewaste) management practices and legislations, and their poor applications in the developing countries[J]. Resources, conservation and recycling, 2008, 52(6):843-858.

[15]MOH Y C, MANAF L A. Overview of household solid waste recycling policy status and challenges in Malaysia[J]. Resources, conservation and recycling, 2014, 82:50-61.

[16]YU L, HE W, LI G, et al. The development of WEEE management and effects of the fund policy for subsidizing WEEE treating in China[J]. Waste management, 2014, 34(9):1705-1714.

[17]LAZAREVIC D, BUCLET N, BRANDT N. The application of life cycle thinking in the context of European waste policy[J]. Journal of cleaner production, 2012, 29:199-207.

[18]劉光富,张士彬,鲁圣鹏.中国再生资源产业知识产权运用机制顶层设计[J].科学学与科学技术管理,2014,35(10):3-12. [LIU Guangfu, ZHANG Shibin, LU Shengpeng. Analysis and topdown design on the use mechanism of intellectual property in renewable resource industry[J]. Science of science and management of S.&T., 2014, 35(10):3-12.]

[19]WU H, WANG J, DUAN H, et al. An innovative approach to managing demolition waste via GIS (geographic information system): a case study in Shenzhen City, China[J]. Journal of cleaner production, 2016, 112:494-503.

[20]周格非,周庆山.我国数字内容产业政策的内容分析与完善策略[J].图书情报工作,2014,58(10):11-18. [ZHOU Gefei, ZHOU Qingshan. Content analysis and improvement strategies of the digital content industry policy in China[J]. Library and information service ,2014, 58(10):11-18.]

[21]LIBECAP G D. Economic variables and the development of the law: the case of western mineral rights[J]. Journal of economic history, 1978, 38(2): 338-362.

[22]FLANAGAN K, UYARRA E, LARANJA M. Reconceptualising the ‘policy mixfor innovation[J]. Research policy, 2011, 40(5):702-713.

[23]SHEN L, HE B, JIAO L, et al. Research on the development of main policy instruments for improving building energyefficiency[J]. Journal of cleaner production, 2016, 112:1789-1803.

[24]PENG H, LIU Y. A comprehensive analysis of cleaner production policies in China[J]. Journal of cleaner production, 2016, 135:1138-1149.

[25]RETHWELL R. Public innovation policy: to have or to have not? [J]. R&D management, 1986,16 (1): 25-36.

[26]黃萃,徐磊,钟笑天,等. 基于政策工具的政策-技术路线图(PTRM)框架构建与实证分析——以中国风机制造业和光伏产业为例[J]. 中国软科学,2014(5):76-84. [HUANG Cui, XU Lei, ZHONG Xiaotian, et al. A framework of integrated policytechnology roadmap (PTRM) and its use: examples of wind turbine and solar PV industries[J]. China soft science, 2014(5): 76-84.]

[27]LIAO Z. The evolution of wind energy policies in China (1995-2014): an analysis based on policy instruments[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2016, 56: 464-472.

[28]谢青,田志龙.创新政策如何推动我国新能源汽车产业的发展——基于政策工具与创新价值链的政策文本分析[J]. 科学学与科学技术管理,2015,36(6):3-14. [XIE Qing, TIAN Zhilong. How innovation policy promotes Chinas new energy vehicle industry: a text research from policy tools and innovation value Chain[J]. Science of science and management of S.&T., 2015, 36(6):3-14.]

[29]ZAMAN A U. A comprehensive review of the development of zero waste management: lessons learned and guidelines[J]. Journal of cleaner production, 2015, 91:12-25.

[30]ROZELLE S, HUANG J, ZHANG L. Poverty, population and environmental degradation in China[J]. Food policy, 1997, 22(3):229-251.

[31]CHE X, SHANG J, WANG J. Strategic environmental assessment and its development in China[J]. Environmental impact assessment review, 2002, 22(2):101-109.

[32]WANG Y, MORGAN R K, CASHMORE M. Environmental impact assessment of projects in the Peoples Republic of China: new law, old problems[J]. Environmental impact assessment review, 2003, 23(5):543-579.

[33]ZHANG K, ZONGGUO W E N, LIYING P. Environmental policies in China: evolvement, features and evaluation[J]. China population, resources and environment, 2007,17(2):1-7.

[34]SU B, HESHMATI A, GENG Y, et al. A review of the circular economy in China: moving from rhetoric to implementation[J]. Journal of cleaner production, 2013,42:215-227.

[35]WU H, SHI Y, XIA Q, et al. Effectiveness of the policy of circular economy in China: a DEAbased analysis for the period of 11th fiveyearplan[J]. Resources, conservation and recycling, 2014, 83:163-175.

[36]ZHANG B, BI J, FAN Z, et al. Ecoefficiency analysis of industrial system in China: a data envelopment analysis approach[J]. Ecological economics, 2008, 68(1):306-316.

[37]王昶,黄健柏.中国金属资源战略形势变化及其产业政策调整研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(11):391-394. [WANG Chang, HUANG Jianbai. The changes in strategic situation of Chinas metal resources and the adjustment of the industrial policy[J]. China population, resources and environment, 2014,24(11):391-394.]

[38]HU J, XIAO Z, ZHOU R, et al. Ecological utilization of leather tannery waste with circular economy model[J]. Journal of cleaner production, 2011, 19(2):221-228.

[39]LIU Q, LI H, ZUO X, et al. A survey and analysis on public awareness and performance for promoting circular economy in China: a case study from Tianjin[J]. Journal of cleaner production, 2009, 17(2):265-270.

[40]GENG Y, FU J, SARKIS J, et al. Towards a national circular economy indicator system in China: an evaluation and critical analysis[J]. Journal of cleaner production, 2012, 23(1):216-224.

[41]ZHANG K, WEN Z G. Review and challenges of policies of environmental protection and sustainable development in China[J]. Journal of environmental management, 2008, 88(4):1249-1261.

[42]XUE B, CHEN X, GENG Y, et al. Survey of officials awareness on circular economy development in China: based on municipal and county level[J]. Resources, conservation and recycling, 2010, 54(12):1296-1302.

[43]李鵬飞.经济新常态下的中国工业——“第三届中国工业发展论坛”综述[J]. 中国工业经济,2015(1):45-51. [LI Pengfei. Chinas industry in ‘new normal of Chinese economy: survey of ‘the 3rd Chinas industrial development forum[J]. China industrial economics, 2015(1):45-51.]

[44]郭克莎,汪红驹. 经济新常态下宏观调控的若干重大转变[J]. 中国工业经济,2015(11):5-15. [GUO Kesha, WANG Hongju. Some important significant changes of mroeconomic policy for new normal of Chinese economy[J]. China industrial economics, 2015(11):5-15.]

作者简介:王昶,博士,教授,主要研究方向为金属资源战略与产业政策、企业集团管理研究。Email:changw1000@163.com。

通讯作者:姚海琳,博士,副教授,主要研究方向为产业政策。Email: yaohailin14703@163.com。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“基于国家金属资源安全视角的城市矿产开发利用研究”(批准号:14ZDB136);国家社会科学基金项目“我国工业化中后期稀有金属资源安全态势与供给保障机制研究”(批准号:13BGL105);国家社会科学基金项目“行为视角下再制造产业链协调发展研究” (批准号:14BGL196);国家青年基金项目“产业链视域下我国‘城市矿产产业发展研究”(批准号:13CJY029)。