共生视角下村落空间重构的农户共生界面研究

——以重庆市江津区燕坝村为例

2017-06-07王钟书

邓 春,王 成,王钟书

(西南大学地理科学学院乡村人居环境研究实验室,重庆 400715)

共生视角下村落空间重构的农户共生界面研究

——以重庆市江津区燕坝村为例

邓 春,王 成,王钟书

(西南大学地理科学学院乡村人居环境研究实验室,重庆 400715)

不同类型农户空间资源要素共享低效是村落空间重构的重要障碍,对其共享界面进行计量分析,能有效辨析不同类型农户共生关系及诊断共生界面关键问题。以重庆市燕坝村为例,采用共生界面分析法计量分析不同类型农户共生界面特征,结果表明:当前村落空间5种不同类型农户共生模式为非对称互惠共生模式,农业经营型农户和非农经营型农户分别形成两对共生性明显的共生体;生产空间重构亟需强化的农户共生界面是农业补贴、土地流转农户补偿机制、基础设施管护;居住空间重构亟需强化的农户共生界面是劳动力素质、新型农村社区管护;生态空间重构亟需强化的农户共生界面是绿色基础设施配套及管护。

村落空间重构;农户共生界面;农户共生关系;燕坝村

村落空间重构作为乡村人居环境建设的重要抓手[1-2],在“四化推行”和“统筹城乡发展”的强刺激下[3],正由自然缓慢向人为激进演进[4-5]。农户是农村发展与经济建设的微观行为主体和受益者[6],如何体现农户主体地位,并引导其实现村域“资源共享、环境共建”是村落空间重构亟待解决的难题[7-8]。而农户共生界面是指农户之间物质、信息、能量传导的媒介、通道或载体[9],是农户间共生关系形成和发展的基础[10-11],对其特征及变化的研究既能辨析村落空间重构过程中农户间竞合共生关系[12-13],又能诊断识别重构过程中亟需强化的共生介质[9]。因此,本研究以整村推进示范村重庆市江津区燕坝村为例,运用参与式农户驻村调查,从农户需求、资源禀赋、村域环境建设入手构建共生界面特征指标体系,运用共生界面特征参数计量分析不同类型农户共生关系以及村落空间重构需要强化的共生界面,为农户共生关系的进化和对称性互惠共生模式的实现找到关键突破口,旨为共生理论视角下村落空间重构的推行提供理论基础和实现路径。

图1 重庆市江津区燕坝村区位

1 材料与方法

1.1 研究区概况

燕坝村(106°07′13″~106°08′56″E、29°08′45″~29°08′44″N)位于重庆市江津区龙华镇西南部沿长江上游(图1),距龙华镇政府驻地8 km,紧邻渝泸高速公路(G93)刁家出口,刁燕二级公路和拟建的沿江公路贯穿村内全境,交通便利。村域地势起伏较大,以丘陵、低山地貌为主,属亚热带季风性湿润气候,光照充足,雨量充沛。全村辖6个村民小组,2014年全村2 295户6 459人,在劳动力5 115人中,从事第一产业1 700人,外出务工2 955人,兼业化经营460人,农户分化趋势明显;全村经济总收入17 573万元,其中农业收入12 243万元,非农收入5 330万元,农民人均纯收入11 169元。全村土地面积14.70 km2,2014年农用地总面积1 104.67 hm2,其中耕地面积831.33 hm2(水田396.40 hm2,旱地434.93 hm2),主要种植小麦、水稻、玉米、红薯等粮食作物和蔬菜、花椒、食用菌、苗木等经济作物,复种指数为1.8,林地面积213.33 hm2,养殖水面面积13.33 hm2,主要进行生猪、海虾等养殖,其他土地46.68 hm2。燕坝村地处重庆(江津)现代农业园区核心展示区域,其土地流转活跃,目前已流转土地约533.33 hm2,已有瀚阳、亨嘉、渝欣牧业等15家企业入驻,吸引城市资本200亿元,解决了该村1 000多名农民就业,着力打造现代农业产业基地和农村观光休闲中心。自2010年“巴渝新居”启动建设以来,其建设规模居全市之首,垃圾收运站、污水处理厂、医疗室、幼儿园等基础设施和公共服务设施配备较齐全,生活居住条件逐渐改善。

1.2 数据来源

研究数据主要包括两部分:空间数据来源于2010年研究区实测地形图、2013年土地利用现状图(1∶2000)及遥感影像图;属性数据中社会经济数据来源于大柱村2013年农村经济报表,农户数据来源于2014年6~11月课题组对燕坝村的参与式农户驻村调查。农户调查以全村实测地形图和土地利用现状图为底图,采用空间数据与属性数据并举的方法,具体步骤如下:

(1)问卷设计。首先走访镇人民政府、镇国土资源管理所和燕坝村村民委员会,了解当地的社会、经济以及土地利用情况,设计初步问卷,主要包括农户的生计状况、土地利用情况、住居现状、生态环境情况、基础设施情况等5个大项200个小项;其次选取燕坝村的村干部、党员、经营大户进行初步调查,了解他们的设想与情况,修改、完善调查问卷;最后经过调查实验与反复商讨确定问卷调查表。

(2)调查培训。借助Quickbird影像,按照南北走向,将研究区划分为4个片区6个分块,在调查前对成员进行培训,建立统一标准与口径,选取16户农户进行走访调查,统一调查的标准与口径。

(3)实地调查。首先通过GPS定位获取每个农户宅基地及其所经营土地的地理坐标,确定土地利用现状图上农村居民点图斑与农户宅基地的对应情况,藉此对居民点图斑进行分割与标注;其次利用设计的问卷调查表对农户进行面对面调查,调查时间大约30 min,调查农户的属性数据。共发放问卷2 295份,收回2 249份,其中有效问卷2 207份,有效率98%(其中常年外出务工的42户农户属性数据由了解情况的村干部和村内老人补充完整)。运用SPSS13.0统计软件对问卷调查数据进行信度检验,当α系数大于0.7时,说明该问卷具有较高信度[14],经检验克朗巴哈系数α值0.832,可判定此次调查问卷具有较高的内部一致性,信度可接受。

1.3 农户类型划分

城乡统筹发展和整村推进建设加快了村域内的农户分化,传统的亲缘、血缘、地缘关系将被重新诠释,不同类型农户就村域物质、信息、能量传导呈现出多元化诉求,农户间“资源共享、义务共担、环境共建”的互惠互利关系亦将逐渐形成,辨析不同农户间的新型关系对于村落空间重构有重要的基础作用[15]。因此,本研究根据农户生计资产配置情况及其未来生计发展方向[16],把燕坝村2295户农户分为农业专业化发展型、农业多样化发展型、兼业化发展型、非农多样化发展型、非农专业化发展型5种类型(表1)。

表1 农户类型划分标准

1.4 研究方法

1.4.1 数据标准化处理 考虑到不同量纲间的相互比较,首先对数据进行标准化处理,同时考虑到子指标对总指标不同的贡献程度,采用熵值法对指标赋予权重。标准化处理公式如下:

式中,rij为标准化值,Xij为某分项生计资产的具体衡量指标值,i为某分项资产的具体衡量指标项,j为某接受调查的农户。

熵值法指标权重计算公式为:

式中,Pij为第n项指标下第m个参评对象指标值的比重,Wj为第n项指标的权重系数。

1.4.2 计算共生界面特征参数 不同类型农户在村域环境中主要以其共生界面为依据进行共生对象选择及共生模式的生成[17],通过共生界面特征参数的量化可为不同类型农户共生模式的优化及其村落空间重构提供理论参考。

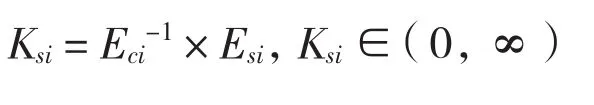

(1)共生界面分配系数ksi:共生界面分配系数ksi反映不同类型农户共生过程中投入与产出的分配,为不同类型农户从共生中获取的共生效益(Esi)与所占用的共生损耗(Eci)的比值,计算公式为

式中,s代表共生系统,i代表样本单元,在同一共生环境下,不同类型农户分配系数(Ksi)越相近,共生关系越稳定;当共生能量的分配呈对称性分配时,具有对所有不同类型农户一致的激励功能,此时的共生界面称为共生理想激励系数,以Ksm表示。

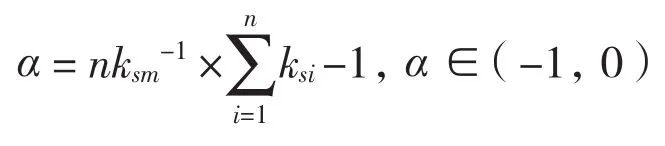

(2)非对称分配因子α:非对称分配因子α是型农户系偏离理想共生状态的系数,表明不同类型农户分配系数相对理想激励水平的偏离情况,计算公式为:

当α=0时,不同类型农户为对称互惠共生;当α无限趋近于-1时,型农户面临解体。

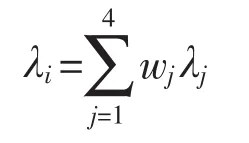

(3)阻尼系数λi:阻尼系数λi反映共生作用过程共生单元或型农户系的能量损耗程度即共生阻尼的程度,计算公式为:

λi(0≤λi≤∞)越接近于0,共生界面上交流的阻力就越小;λi= +∞ 表示共生界面的阻力巨大,以至于任何交流都不可能发生,实质上等于界面不存在;λs表示对称阻尼状态s的阻尼系数,即型农户系具有均匀介质和相同介质种类,所有共生单元λi是相同的。

(4)非对称阻尼系数C:C反映界面的性质和功能,当介质种类相同且介质呈均匀分布时C =0;在非对称阻尼条件下,C值越大,非对称性就越大,共生单元边际损耗就越大。其计算公式为:

1.4.3 共生界面指标体系构建 村落空间主要包括生产空间、生活空间和生态空间[18],不同类型农户通过多介质共生界面在三生空间内及其之间进行物质、信息和能量传递,但不同类型农户对于空间的需求及程度不一,形成与强化满足不同类型农户多元化诉求的多介质共生界面是实现村落空间重构和提高农户共生系统效率和稳定性的核心因素[9]。因此,本研究依据村落三生空间共生界面发展特性、阻尼(效率)特性以及分配特性,遵循共生利益最大化、共生系统整体性、共生环境地域性三大原则,结合村域环境及其资源禀赋和不同类型农户生产、居住现状与诉求[1],以农户相互作用的媒介为主体构建共生界面特征指标体系,该体系包括3个维度和26个二级指标(表2)。

表2 不同类型农户共生界面特征指标

(续表2)

2 结果与分析

2.1 不同类型农户共生关系辨析

2.1.1 不同类型农户非对称互惠共生关系分析 由表3可知,5种不同类型农户的共生分配系数ksi均大于临界分配系数kmin(不同类型农户间任何交流都不存在时,kmin=0),且接近甚至超过理想激励系数ksm(ksm取值参考村域共生系统共生界面完善水平,考虑燕坝村近10年农户最优投入产出值为1.30,本研究取ksm=1.30),表明当前燕坝村不同类型农户均具有较高的共生效益;共生阻尼系数λi均大于临界阻尼系数λmin(不同类型农户间任何交流都不存在时,λmin=0),且均接近对称阻尼系数λs(λs=0.15),表明当前燕坝村不同类型农户共生作用过程中产生较少的共生损耗;非对称分配因子α接近0(α=-0.15),非对称阻尼系数C接近0(C=0.33),表明5种不同类型农户已建立较稳定的共生利益分配关系,实现对称性互惠共生阻尼小,当前为非对称互惠共生模式。这主要是由于燕坝村作为重庆市国土房管局确定的整村推进国土整治共建示范村,2011年开展了土地整理项目,一定程度改善了村域路、沟、渠、池、凼等农业生产基础设施条件;2010年开展了“巴渝新居”建设,其新农村建设规模居全市之首,配套建设的道路、幼儿园、公厕、垃圾处理等基础设施和公共服务设施极大地改善了居住、生态环境;目前燕坝村已有15家企业入驻,规模流转土地约533.33 hm2,不仅解决了1000名农户当地就业问题,更为外出务工农户解决了土地后顾之忧,增加了农户创收渠道。

2.1.2 农业多样化发展型农户与农业专业化发展型农户共生关系 农业多样化发展型农户分配系数和阻尼系数(ksi=1.09,λi=0.27)与农业专业化发展型农户(ksi=1.17,λi=0.22)接近,但均小于理想激励系数ksm(ksm=1.30),阻尼系数λi相对一致且最高,表明该两类农户共生关系相对稳定,但其进化阻力大。燕坝村农业多样化发展型农户主要表现为生猪、鱼虾养殖大户和蔬菜、苗木、果树种植大户,以及水稻、玉米、红薯、生猪、鸡鸭等种养散户;农业专业化发展型农户主要是花椒、果树、苗木等专业种植大户、鱼虾养殖专业合作社和苗木、生猪种养企业。散户基于传统的亲缘、血缘、地缘关系就农业生产所需的农药、土地、劳动力、技术、信息等介质相互帮助,与企业、大户通过土地流转和劳动力供给等方式建立互惠互利关系;企业、大户间就农业生产技术、交通运输、市场信息、产品交易等建立长期合作竞争共生关系。

2.1.3 非农多样化发展型农户与非农专业化发展型农户共生关系 非农多样化发展型农户分配系数和阻尼系数(ksi=0.78,λi=0.18)与非农专业化发展型农户(ksi=0.66,λi=0.17)接近且均小于理想激励系数(ksm=1.30),阻尼系数λi相对一致且稍高于对称阻尼系数λs(λs=0.15),表明这两类农户共生关系较稳定,且进化阻力较小。燕坝村非农多样化发展型农户主要为从事商店经营、客车或摩托车运输、建筑等其他临时工作的农户,非农专业化发展型农户主要指外出务工、杂货店经营、餐馆经营、专业客车或货车运输农户。两类农户长期从事非农经营,以非农经营为其主要生计来源,生计资产稳定,为了改善生活居住条件,大多搬迁至新型农村社区,通过人行便道、垃圾处理设施、防灾设施、给排水设施、卫生所、邻里关系、茶馆、集市等居住、交往空间多介质共生界面建立共生关系。

2.1.4 农业经营型农户与非农经营型农户共生关系 农业经营型农户与非农经营型农户稳定的共生关系对村落生产、生活、生态空间重构的顺利开展起着至关重要的链接作用。燕坝村农户主要通过集市、场镇相互作用形成生产、生活产品交易关系。非农经营型农户必须依赖农业经营型农户为其提供粮食、蔬菜、肉蛋奶等日常生活必需品才能满足其生存需求,而农业经营型农户必须通过非农经营型农户提供的农业生产所需的农作物种子、肥料、饲料等农业生产资料,日常生活所需的服装、电器、建筑材料等物质、非物质生活要素才能满足其生产、生活需求。

2.1.5 兼业化发展型农户与其他类型农户共生关系 兼业化发展型农户的分配系数最大(ksi=1.80)且明显大于理想激励系数ksm(ksm=1.30),阻尼系数最小(λi=0.16)且接近对称阻尼系数λs(λs=0.15),说明该类型农户在当前村域环境与其他4类农户形成的共生关系最稳定,其原因一方面是由于该类农户农忙时主要进行自留地经营或在农业园区做活,与农业经营农户就农业生产资料、基础设施、公共服务设施等生产空间共生界面实现互惠共生;另一方面,农户在农闲时则在当地建筑工地、工厂做临时工或从事摩托车运输,能与非农经营农户在交通、就业、医疗、教育组织等居住、交往空间共生界面实现互惠共生。

表3 不同类型农户共生界面特征值

2.2 村落空间重构亟需强化的共生界面识别

2.2.1 生产空间重构亟需强化的共生界面 在燕坝村整村推进和现代农业适度规模经营等生产空间重构进程中,农业生产路、灌溉水利、林盘、晒坝等基础设施、公共空间都比较完善,但农业经营型农户共生过程中也必然伴随着共生能量的损耗,其共生阻尼主要体现在:农业企业、专业大户等在承包散户土地时,散户出于传统的土地情结或后顾生计考虑拒绝转让土地承包经营权;已流转土地农户因农业企业、农业大户等提供的工资过低而不愿提供劳动力,导致已流转土地散户后顾生计堪忧和农业企业、农业大户缺少劳动力;经济收入水平低的散户偶尔会偷盗农业企业或专业大户园区物资,阻碍其共生关系发展;农业企业、专业大户等受经济效益影响拖欠散户土地流转金、工资的情况时有发生,阻碍其共生关系进化;农业经营主体受传统农业生产习惯影响,利用道路、晒坝等基础设施时很少考虑其维护措施。可见,农业生产空间重构亟需强化的共生界面包括农户共生意识及共生能力、农业补贴、土地流转农户补偿机制、基础设施管护等。

2.2.2 居住空间重构亟需强化的共生界面 非农经营型农户同时受城市生活方式和农村传统生活习惯影响,其共生阻尼主要体现在:卫生所、幼儿园等公共服务组织由于人才缺乏,服务质量不能满足农户需求,农户不得不付出更大的成本寻求更好的服务;新型农村社区居民必须缴纳定额的环境卫生清洁费以保证共生环境持续健康运行;社区农户受传统生活习惯影响,在社区绿化空间种植蔬菜或养殖家禽,对公共生活空间造成破坏。生活空间重构亟需强化的共生界面为高素质劳动力、新型农村社区管护。

2.2.3 生态空间重构亟需强化的共生界面 燕坝村生产生活基础设施完善的同时,伴随地面硬化、自然生态环境被打破;加上农业经营过程中农药和化肥的大量使用、生活污染物的无序排放,生态空间生态廊道、绿色植被等建设、修复成本高;而非农经营型农户大多居住在新型农村社区,受传统生产生活习惯影响,对社区内绿化树、花坛、卫生与景观维护设施恶意破坏情况频发,增加了公共空间生态环境修复的资金、管理、时间、技术等成本。因此,生态空间亟需强化的共生界面为绿色基础设施配套及管护。

3 结论与建议

本研究结果表明,在统筹城乡发展和整村推进的推动下,燕坝村村落空间基础设施、公共服务设施等多介质共生界面布局完善,不同类型农户就当前共生界面形成非对称互惠共生关系,特别是农业多样化发展型农户与农业专业化发展型农户、非农多样化发展型农户与非农专业化发展型农户形成两对共生性明显的共生体,兼业化发展型农户与其他四类农户均具有较稳定的共生关系。

农业专业化发展型农户与农业多样化发展型农户的共生关系矛盾俨然已成为村落生产空间重构的主要矛盾,建议重构过程中结合土地整治和土地流转相关政策,提高农民职业素养,培养一支有文化、懂技术、会经营的现代农民队伍;着力提高农业基础设施服务质量及完善其管护措施;建立健全失地农民利益补偿机制,有效强化生产空间农户共生界面。生活空间重构过程中,建议加强自上而下的政府引导与自下而上的农户需求相融合,根据居住农户的生产、生活、生态需求,完善差异化的生活基础设施、公共服务设施配套及管护,提高设施的共建共享率;培育居住农户“主人”意识和服务意识,完善居住点服务组织,鼓励农户自主参与居住管护,整体改善农村人居环境质量。生态空间重构过程中应重视生产空间生态网络和绿色基础设施建设和管护,提高生境质量和生物多样性;完善生态环境监管机制,严格控制农药、化肥用量,提高耕地地力和改善耕地生态环境压力,提高农产品竞争力;完善卫生清洁设施,完善集聚区生活居住规范和管护机制。

本研究基于村落空间不同类型农户共生界面特征的计量分析,辨析了当前村落空间不同类型农户共生关系并识别出村落空间重构亟需强化的共生界面,为村落空间重构的顺利推行提供理论基础和实现路径。但村落空间农户类型及其组合方式和村域共生环境不是一成不变的,村落空间的农户组合及其共生界面亦是复杂、动态的,以不同类型农户为研究对象开展长时序地跟踪调查,探究不同类型农户共生关系的演变及其共生界面主要影响因素是未来的研究重点与难点。

[1]王成,费智慧,叶琴丽,等. 基于共生理论的村域尺度下农村居民点空间重构策略与实现[J]. 农业工程学报,2014(3):205-214,294.

[2]李伯华,刘沛林,窦银娣. 乡村人居环境系统的自组织演化机理研究[J]. 经济地理,2014,34(9):130-136.

[3]Sun H,Liu Y S,Xu K S. Hollow villages and rural restructuring in major rural regions of China:A case study of Yucheng City,Shandong Province[J]. Chinese Geographical Science,2011,21(3):354-363.

[4]龙花楼. 论土地整治与乡村空间重构[J]. 地理学报,2013(8):1019-1028.

[5]Long H L. Land consolidation:An indispensable way of spatial restructuring in rural China[J]. Journal of Geographical Sciences,2014,24(2):211-225.

[6]王成,王利平,李晓庆,等. 农户后顾生计来源及其居民点集聚研究—— 基于重庆市西部郊区白林村471户农户调查[J]. 地理学报,2011(8):1142-1152.

[7]李裕瑞,刘彦随,龙花楼,等. 大城市郊区村域转型发展的资源环境效应与优化调控研究—— 以北京市顺义区北村为例[J]. 地理学报,2013(6):825-838.

[8]朱彬,张小林,尹旭. 江苏省乡村人居环境质量评价及空间格局分析[J]. 经济地理,2015(3):138-144.

[9]袁纯清. 共生理论—— 兼论小型经济[M]. 北京:经济科学出版社,1998.

[10]万幼清,王云云. 产业集群协同创新的企业竞合关系研究[J]. 管理世界,2014(8):175-176.

[11]Jerzy B,Monika W. Transformations in housing construction in rural areas of Poland’s Lublin Region—Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics[J]. Landscape and Urban Planning,2010,94(2):116-126.

[12]刘刚. 契约型农产品渠道中的龙头企业与农户关系稳定性研究[J]. 现代财经(天津财经大学学报),2015(5):80-89.

[13]李斌,曹倩倩,何洁琼,等. 基于村民参与式的乡村人居环境评价研究[J]. 中国农学通报,2015(6):265-270.

[14]李伯华,刘沛林,窦银娣. 转型期欠发达地区乡村人居环境演变特征及微观机制[J]. 人文地理,2012,27(6):56-61.

[15]张玉英,王成,王利平,等. 农村居民点集聚区不同类型农户的共生认知及响应[J]. 中国农村经济,2012(8):88-96.

[16]王利平,王成,李晓庆. 基于生计资产量化的农户分化研究—— 以重庆市沙坪坝区白林村471户农户为例[J]. 地理研究,2012(5):945-954.

[17]易志刚,易中懿. 保险金融综合经营共生界面特征的计量分析[J]. 经济问题,2012(9):108-111.

[18]王成,费智慧,张玉英. 统筹城乡进程中丘陵山区村落空间重构机理与途径探讨[J]. 西南大学学报(自然科学版),2014(7):96-102.

(责任编辑 邹移光)

Peasant households’ symbiotic interface of rural spatial restructuring under the perspective of symbiotic theory—A case study of Yanba village,Jiangjin district of Chongqing

DENG Chun,WANG Cheng,WANG Zhong-shu

( The Laboratory of Research on Rural Human Settlement,School of Geographical Sciences,Southwest University,Chongqing 400715,China)

Resources sharing inefficient of different types of peasant households is an important obstacle for rural spatial restructuring,and quantitative analysis of transmission interface can effectively differentiate the symbiotic relationship of different types of peasant households and identify the symbiotic interface of rural spatial restructuring which need to be strengthened in urgently. This study took Yanba village,Chongqing as a sample,and used symbiotic interface method to quantitatively analyze the characteristics of symbiotic interface of rural spatial restructuring. The results show that the symbiotic mode of five different types of peasant households is asymmetrical mutualism mode currently,and agricultural peasant households form a symbiont with obvious symbiosis,the same as non-agricultural peasant households;the symbiotic interfaces in urgently strengthened of production space consist of agricultural subsidies,land compensation mechanism,infrastructure management,the symbiotic interfaces in urgently strengthened of living space are composed of labor force quality,new rural community management,and the symbiotic interfaces in urgently strengthened of ecological space include green infrastructure construction and management.

rural spatial restructuring;symbiotic interface of peasant households;symbiotic relationship;Yanba village

F303.4

A

1004-874X(2017)03-0164-09

2016-12-15

教育部人文社会科学基金(15YJAZH068);西南大学人文社会科学研究重大项目(14XDSK2004)

邓春(1991-),女,在读硕士生,E-mail:dspring8090@163.com

王成(1974-),男,博士,教授,E-mail:wchorange@126.com

邓春,王成,王钟书.共生视角下村落空间重构的农户共生界面研究—— 以重庆市江津区燕坝村为例[J].广东农业科学,2017,44(3):164-172.