《民铎》心理学引进与五四文学“向内转”

2017-06-05李建伟杨金芳山东理工大学文学与新闻传播学院山东淄博55000长春理工大学文学院吉林长春300

李建伟,杨金芳,王 琪(.山东理工大学 文学与新闻传播学院,山东 淄博 55000;.长春理工大学 文学院,吉林 长春 300)

《民铎》心理学引进与五四文学“向内转”

李建伟1,杨金芳1,王 琪2

(1.山东理工大学 文学与新闻传播学院,山东 淄博 255000;2.长春理工大学 文学院,吉林 长春 130022)

期刊为中国近现代文学的繁荣提供了承载与发展的空间。《民铎》期刊契合了晚清以来政治启蒙思潮和“心理建设”的治国策略,用翻译、介绍、评述、开辟专号等形式来大力传播心理学理论,这些理论为文学向人的“内宇宙”掘进提供了观察的方法和拓展的内容,促发了“五四”文学创作从内容到形式开始出现“向内转”倾向性,这种由“故事化”到“心理化”创作模式的转变被认为是文学由传统走向现代的一个重要标志。西方心理学的涌入对中国学的现代转型起到了启开蒙昧、构筑蓝图和发韧作用。

《民铎》;心理学;五四文学;“向内转”

由于历代专制王朝对文化领域的严格管控,期刊的大规模刊行是很难发生的事情,但是到了近代,社会危机四伏,大一统局面分崩离析,出版业终于从封建社会文治教化的内府藏书、秘录中解脱出来,走上了购、求、消费的市场之路,这使期刊大规模的出版与发行成为可能。期刊的出版与发行为近现代文学的发展和繁荣提供了理论支持和建设方向,但是学界在对民国时期期刊的研究中,对其传播内容的研究只占有较少的比例,多数研究成果是在探讨期刊的出版策略、传播范式和经营困境等范畴的问题,而对刊发的内容是如何成为中国社会现代化的发轫,缺乏一以贯之的梳理。众所周知,中国文学现代化是从追求“西化”开始的,它的滥觞是当时精英知识分子“顺应了当时的社会危机下,开通民智的文化共识”[1]121,也是谋求思想启蒙的产物,因此,当时盛行的期刊刊发的大量域外译文,对启发文化精英们如何实现“人”的现代化和“文”的现代化,绝对是具有不可遮蔽的功效。其中西方现代心理学以其对人的深层心理活动的把握和对人的精神世界的认识深度,堪称自近代鸦片战争以来,文化精英实施“保种”“图存”“求强”系列救国活动中的最后的落脚点,因为建设“器物文化”、提升“制度文化”等人的外部世界的变化,均没有达到社会转型、救亡图存的目的,而 “思想文化”的构筑还需要进入人的内心世界,从改变人的知识结构和思维方式做起方可完成。因此,西方心理学作为改造国民劣根性,实现“立人”、救国的有力武器,借助当时的期刊被引进到中国社会的现代性建设和文学的现代性建设上来,这绝对是一个值得梳理的过程。《民铎》作为近代杂志中的大型综合刊物,对西方思想文化尤其是哲学和心理学的介绍、传播更加系统全面,我们对《民铎》中心理学的引入条件、途径和内容进行分析,不仅可以充实心理学在近现代中国传播的研究,也可以窥探到从西方引进的心理学是如何一步一步地促发了“文学是人学”“文学向内转”的历史发展轨迹。

一、《民铎》心理学引入的历史语境

(一)兼容并包的社会氛围

中国的现代化进程最早可以追溯到明末清初的西学东渐,但由于传教士带来的西学囿于科技知识,并多在士大夫阶层甚至皇宫贵族群体中流转,因此并没有真正改变传统中国的价值观和思维模式。鸦片战争的失败才真正开启了古老中国对文化变革范式和文化融合机制的思考,对西学开始刮目相看,自此西方政治、经济、思想文化纷纷涌入中国,中国的社会环境逐渐开始摆脱古代封建帝制的束缚走向现代文明,但是由于统治者对西学认识上的误区和思想观念的落后保守,中国对西学的吸纳过程异常艰辛,从洋务运动到戊戌变法再到辛亥革命,一次次的失败,使思想开明的知识分子渐渐意识到,改变中国社会积贫积弱的局面,不仅需要引进西方的器物和制度,更需要借鉴西方先进的思想文化。期刊作为当时信息资料的第一来源、知识分子思想交流与话语传播的平台,被大多数读者普遍接受,这种公共话语空间的创设“大大地开拓了学术受众的空间分布和社会层面,弥补了传统传播方式的不足”[2]81。因此,期刊的创办成为当时社会发展的一个必然趋势。

晚清政府尽管在政策的实施上摇摆不定,但是迫于社会压力,颁布了一系列有利于报刊出版的法律,如1906年的《大清印刷物件专律》,1908年的《钦定宪法大纲》,其中规定给予臣民言论、著作、出版等有限的自由。辛亥革命后的《临时约法》明确规定了“人民有言论、著作、刊行及集会、结社之自由”,并先后颁布了《出版法》《著作权法》《著作权法注册程序及规费施行细则》,这些法律的颁布从制度层面上为报刊杂志的创办提供了保障。除此之外,人们对报刊杂志的认可度明显增强, 从1815年英国传教士马礼逊在马六甲创办的中国第一份中文刊物《察世俗每月统纪传》到1915年陈独秀创办《青年杂志》的100年间,中国大陆和海外总共出版了近2000种中文报刊,仅1895至1898年,全国报纸种数增加了三倍以上,“报馆之盛为四千年来未有之事”,出现了近代中国第一次办刊办报高潮。到20世纪初,中国近代报刊发展再掀高潮,辛亥革命时期数百种报刊竞相问世。报刊蓬勃发展为思想文化的传播提供了更加广阔的空间。同时,科举制的废除,新式学堂培养的知识分子增多,也为报刊提供了一大批创办者、撰稿人和读者群。

《民铎》作为五四时期的大型综合性刊物,正是在这样一个思想解放、兼容并包的环境下创办的。1916年6月,中国留日学生组织的“学术研究会”在日本东京创办《民铎》,初定为季刊,后又改为月刊、双月刊,是以民主主义为主导的刊物,内容多为论文,间有诗词、戏剧、小说等创作。其初期的宗旨是:“促进民智、培养民德、发扬民力”,“网罗各门著述,纯从根本上讨论是非得失”,是一个政治性很强的爱国进步刊物。1918年编辑部迁至上海后,声明“本志以阐扬平民精神,介绍现代最新思潮为宗旨”,虽仍有批评时政的文字和反对列强的文章,但政治性日渐减弱,学术性日渐加强,逐渐成为纯学术刊物。李石岑任主编后,开始大量引进西学,以尼采的“奋斗意志”和“灵的觉醒”为主导,使之成为译介西方哲学、心理学的刊物,推动了社会的进步和文学运动的蓬勃发展。

(二)“新民”社会思潮的兴起

(三)“立人”思潮的迫切诉求

如果说梁启超对“民族心理”的构建目标还比较笼统的话,那么受他启发的鲁迅于1902年就开始就“民族心理”思考三个问题:一是怎样才是理想的人性,二是中国国民性中最缺乏的是什么,三是病根何在。鲁迅思考的结论是欲构建“民族心理”,必须先重视“独”,于是一针见血地指出构建“民族心理”必须从构建“独”的心理入手,因为“立人”的工作才是解决近百年来民族危机的金钥匙。在迫切的焦虑中,1907年,鲁迅在《文化偏至论》中大声疾呼:“欧美之强,莫不以是炫天下者,则根底在人,……是故将生存两间,角逐列国是务,其首在立人,人立而后凡事举。”[7]57立国的根本在于“立人”,“立人”的根本在于“掊物质而张灵明,任个人而排众数”,因此人作为有血有肉的生命存在,如果他的心理不够强大、健全,那么他就只能是“毫无意义的示众的材料和看客”[7]271。1903年以后,随着梁启超在日本的流亡生涯的开始,新民思潮日渐式微,“立人”思潮日渐升温。从鸦片战争失败开始,中国精英知识界就展开了如何救中国的争论,有提议“竞言武事”的,有主张 “复有制造商估立宪国会之说”的,但似乎都没有扭转民族危机的加深,因此“立人”思潮的出现,立即引起了各界的强烈呼应。首先,政府的制度呼应。1912 年中华民国成立以后, 民国临时政府立即把教育视为立国之本,颁布了《壬子学制》《大学规程令》《高等师范学校规程令》,明文规定高等教育中必须设立心理学课程,心理学学科的独立地位必须确立[8]698。其次,许多社会名流也大力提倡心理学在“立人”中的重要地位。作为中华民国第一任教育总长,蔡元培对他在1907—1913 年间两次赴德留学经历这样描述:“我向来是研究哲学的, 后来到德国留学, 觉得哲学的范围太广, 想把研究的范围缩小一点,乃专攻实验心理学。”[9]3271917年,蔡元培出任北京大学校长期间,又力排众议,支持从日本东京帝国大学获心理学学士学位的陈大齐,在哲学系内建立了我国第一个心理学实验室;1928年他担任中央研究院院长期间又筹建了心理学研究所。所有这些努力,都为西方心理学的传播提供了一定的历史语境, 可以说蔡元培为国人接受西方心理学做出了先驱式的贡献。再次,介绍心理学的期刊百花齐放,为西方心理学的传播营造了一个良好的公共平台。“据1979年中央马列著作编译局的《五四时期期刊介绍》,1915—1927年间有48种期刊了261期专号。内容涉及到思想领域、社会生活的方方面面”[10]464。从此,西方心理学开始了在中国的现代之旅,它不仅给企图为中国的“三大危机”寻找出路的社会精英提供了一个解决方案,同时也为中国文学的现代转型提供了一种思路。《民铎》正是抓住“立人”思潮,系统介绍了西方心理学各种流派的内容与译介情况,比如尼采的唯意志学说和超人哲学、柏格森的生命直觉说、詹姆士的机能心理学说、韦特海默的格式塔心理学、华生的行为主义心理学、弗洛伊德的精神分析理论等。在危机中创刊、在苦寻救国方案的旅程中发展的《民铎》,在承担思想启蒙必要功能的同时,也为文学表现人的深层心理变化,向人的“内宇宙”的掘进提供了观察的方法和拓展的内容。

(四)民初“心理建设”的治国策略

《民铎》对西方心理学的译介与当时政治格局风云变幻的社会情境密切相关,中华民国成立后,对心理学的重视程度较清末的“新民”思潮和“立人”思潮时期有增无减,孙中山先生甚至把心理建设提高到了建国方略的高度。他在《建国方略》的自序中指出:“民众的心理所向是国家兴亡成败的关键,加强国民特别是革命者心理建设有重要意义。”他认为:“一国之趋势,为万众之心理所造成。……夫国者,人之积也。人者心之器也,而国事者一人群心理之现象也。是故政治之隆污,系乎人心之振糜。吾心信其可行,则移山填海之难,终有成功之日;吾心信其不可行,则反掌折枝之易,亦无收效之期也。心之为用大矣哉!夫心者,万事之本原也。”[11]169近百年来,中国社会遭遇外来文化的冲击,近代知识分子以西方文化为参照物,越来越深刻地体会到中国社会积弱积贫的最主要原因是缺乏现代意识,如果不从根本上改变民族的心理素质、价值观念、思维方式,那么输入再多的西方文明成果,也不能建设一个现代化的国家。陈独秀在反思民族危机的原因时,指出:“不是皇帝不好,也不是做官的不好,也不是兵不强,也不是财力不足,也不是外国欺负中国,也不是土匪作乱。……凡是一国的兴亡,都是随着国民性质的好歹转移。”[12]80因此,孙中山把国家兴衰成败归因于民众的心理建设和革命者心理建设的状况,也是基于中国传统文化下,面对国家的危亡,多数中国人没有像西方国家国民一样,从心底里迸发出强烈的国家荣辱意识,而是“只争生死,不争荣辱,但求偷生苟活于世上,灭国为奴皆甘心受之”[12]141。只有举国大力进行心理建设,中国国民奴隶的、保守的、自私的、退隐的、听天命的心理雾霾才会一扫而光,自主的、进步的、进取的、尽人力的心理阳光才会普照中国。伴随中国社会的动荡变迁,《民铎》自身无时无刻不经受着社会变革的考验,编辑内容庞杂多样,共论说、译述、记载、调查、艺文、杂撰六类,后经调整办刊宗旨、编辑风格、栏目设置,甚至更换主编和编辑人员,大力引进心理学、哲学,完成了历史赋予它的任务。

二、《民铎》心理学的引入路径

其实,“心理”一词在中国古代已有之,比如 “养色含精气,粲然有心理” (陶渊明《杂诗》)、“心理贵涵蓄,久之可”(王廷相《慎言·潜心》),但是这里的心理活动,更多的是一种心情的展示,与现代意义的心理学还有一段距离。当然,西方现代心理学在古代也没有独立的论述,直到1879年冯特在德国的莱比锡大学建立第一个心理学实验室才标志着它的诞生,所以最初它主要从属于哲学,很多心理学思想都是从哲学家的论述中流露出来的,后来又依附于生理学、物理学、教育学、医学等学科,因此,早期对于西方心理学的引进是混杂在其他学科中进行的。有人说:“中国自前清末叶兴办新教育以后,西洋心理学也随着其他西洋文化输入中国了。”[13]1417其实,西方心理学早期传入的历史可以追溯到西学东渐的最初阶段即明末清初时,西方心理学是作为传教的辅助工具夹杂着神学思想来到中国的,其传入主体是传教士,他们在传教过程中发现:“感觉传道必须获华人之尊敬,以为最善之法,莫若渐以学术收揽人心,人心既附,信仰必定随之。”[14]42因此其传入目的为了让人们获得接受基督教的心理基础,还谈不上教育目的和心理建设,但是为了笼络人心,他们就使出浑身解数把西方心理学的学术性和应用性用浅显易懂的方式讲出来,比如利玛窦在《西国记法》中对记忆功能、作用、方法做了专门论述后,又当众表演了他非凡的记忆力;艾儒略在《性学粗述》中、毕方济在《灵言蠡勺》中,对心理的器官、记忆、情感、知觉等专业术语介绍后,又对生活中人们的欲望分类、记忆规律、梦的成因等问题的研究进行现场解答,所有这些都激发了人们探究、学习西方心理学的兴趣,自此中国的一些有志之士也领略到了心理学中蕴藏的无限可能性,开始了自觉学习和传播心理学的历程。1840年以后,随着民族矛盾的加剧,人们对心理学的需求已经不满足于在教会学校或翻译学校学到的一些心理学概念,而是需要了解能揭示现象、行为背后隐藏着的更深刻的心理学知识,以便对人的行为、意识、动机促成因素进行更准确地了解和把握。例如颜永京翻译的约翰·海文的《心灵学》对知、情、意三者之间的联系进行论述,专门设章节讲述人的意志动机和意志力量;王国维的《论叔本华之哲学及其教育学说》把心理学与哲学、教育学结合起来,对人的意识动态、心理构成都做了极为生动的描述,所有这些都为国人接受西方心理学和自觉进行心理建设铺平了道路。

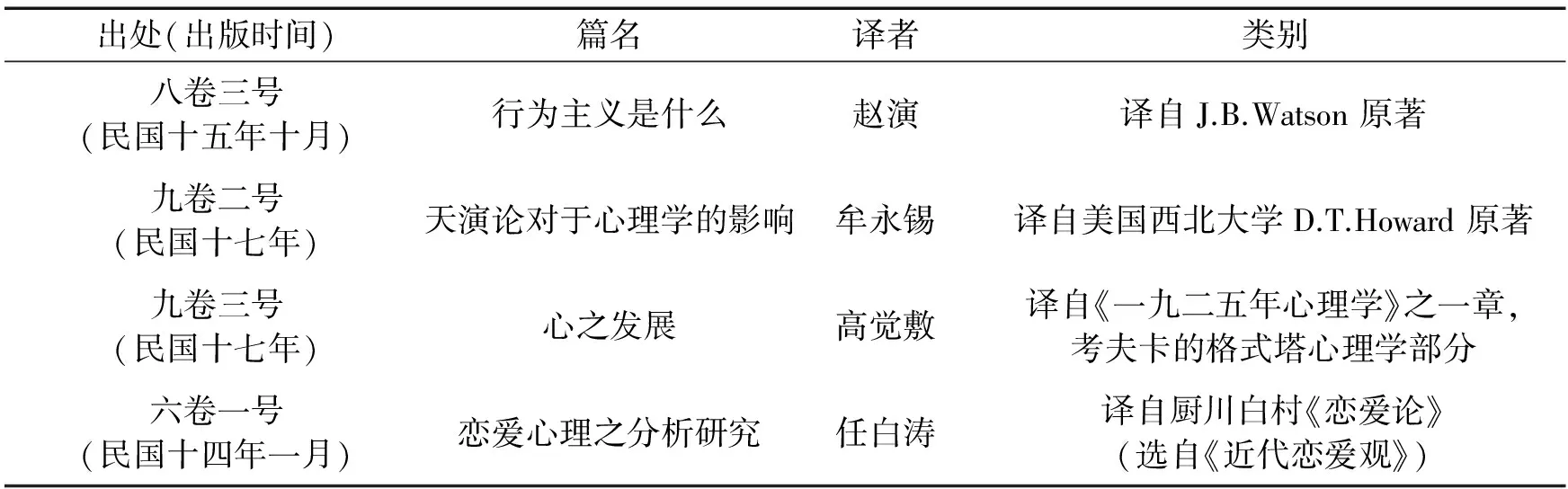

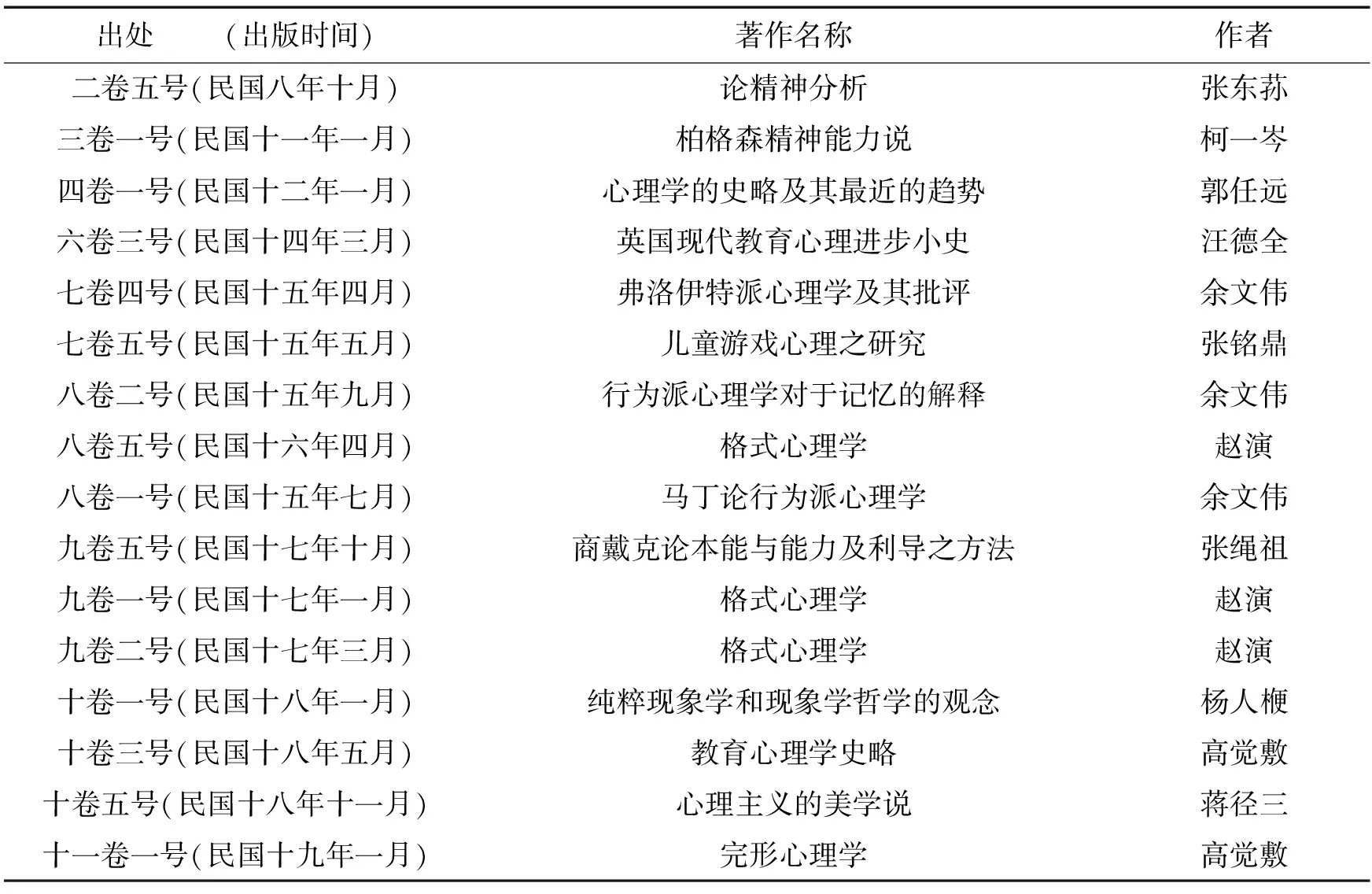

《民铎》在前人译介心理学的基础上,从诞生之日起就积极传播心理学,成为介绍心理学的重要阵地,它主要用四种形式来传播心理学:翻译原著、介绍文章、评述创作、开辟与心理学及哲学有关的专号(见表1),客观上为当时的心理建设提供了强有力的学术支持。

表1 《民铎》中的引进西方心理学著作分类

著作类型翻译介绍评述开辟专号数量416206

资料来源:国家图书馆、北京大学图书馆、北京师范大学图书馆。

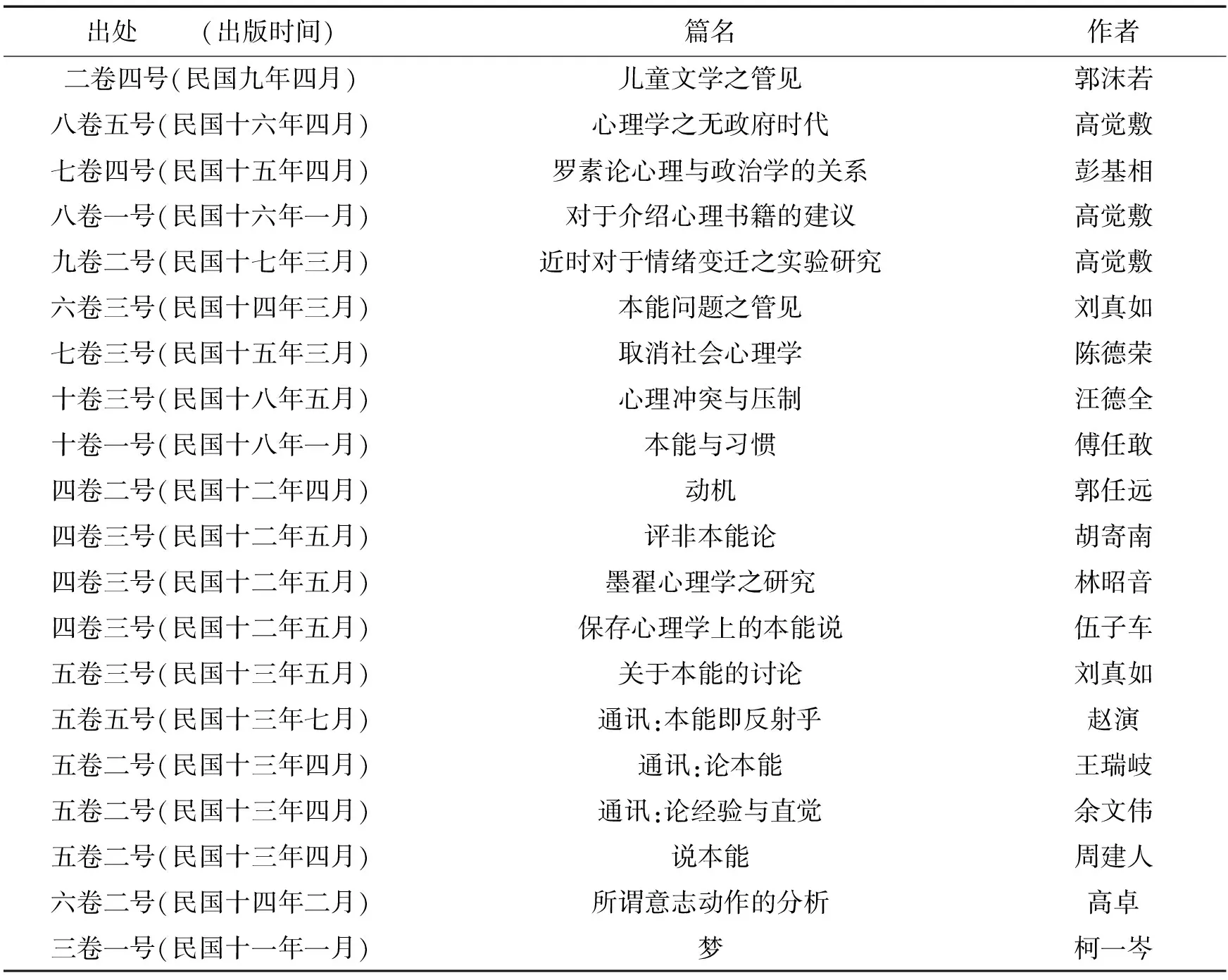

民初引进西方心理学的目的就是 “要养成‘自主’、‘自立’和‘自动’的共和国民”[15]124。《民铎》期刊中心理学引进与传播是个系统工程,点面结合,对当时西方主要的心理学流派都有涉猎,把人的欲望、本能、潜意识挖掘出来,分析到体无完肤程度的这些心理学知识,对几千年来受到传统礼教浸润的中国人而言,简直是“洪水猛兽”,因为它颠覆了中国人 “存天理,灭人欲” 的价值观和“只可意会,不可言传”的表达方式,并鼓励人们对欲望、意志、自由、审美、科学、民主等人文精神进行自由表达和无所无惧的追求。《民铎》期刊之所以较之五四时期其他期刊存活的时间较长,与它受众的准确定位和内容广度、深度相融合的编辑风格有关。在内容编排上,《民铎》从传播对象的实际状况出发,设置了专门针对知识分子学术研究的心理学“研究专号”, 针对青年学生学习兴趣和娱乐相结合的心理学名著推介(见表2、表3);针对封建礼教“男女授受不亲”“谈色色变”的恋爱心理学和性心理学名著推介(见表2);针对女性觉醒,引领她们走出男权文化藩篱的人本心理学文章著作(见表3、表4);针对儿童教育功利化的儿童心理学评述文章(见表4);针对人的精神压抑、变形的病态心理学评述文章(见表4);针对政治启蒙、唤醒民众的社会心理学著作(见表5);针对认天命、顺自然的国民性,需要唤醒意志的超人哲学研究专号(见表5)……总之,《民铎》期刊中对于心理学一般常识的普及和“精深博奥”心理学知识的学理分析,使得西方心理学在中国的传播完全扬弃了早期传教士带来的心理学的神秘性,以科学的姿态,走进了大众的视野和内心,中国几千年来蕴藏在内心深处的封建、愚昧、好伪、懦弱、自相残杀等积弱心理,终于被科学、理性的认知所置换,这大大促发了人对于历史、社会、自我评价的自觉性,至此,近百年以来力图挽救民族危亡的文人志士也终于看到了“人的觉醒”的希望。西方心理学的涌入对中国社会的转型,特别是文学的现代转型起到了启开蒙昧、构筑蓝图和发韧作用。

表2 《民铎》中翻译的心理学原著

出处(出版时间)篇名译者类别 八卷三号(民国十五年十月)行为主义是什么赵演译自J.B.Watson原著九卷二号(民国十七年)天演论对于心理学的影响牟永锡译自美国西北大学D.T.Howard原著九卷三号(民国十七年)心之发展高觉敷译自《一九二五年心理学》之一章,考夫卡的格式塔心理学部分六卷一号(民国十四年一月)恋爱心理之分析研究任白涛译自厨川白村《恋爱论》(选自《近代恋爱观》)

资料来源:国家图书馆、北京大学图书馆、北京师范大学图书馆。

表3 《民铎》中介绍的心理学文章、著作

出处 (出版时间)著作名称作者二卷五号(民国八年十月)论精神分析张东荪三卷一号(民国十一年一月)柏格森精神能力说柯一岑四卷一号(民国十二年一月)心理学的史略及其最近的趋势郭任远六卷三号(民国十四年三月)英国现代教育心理进步小史汪德全七卷四号(民国十五年四月)弗洛伊特派心理学及其批评余文伟七卷五号(民国十五年五月)儿童游戏心理之研究张铭鼎八卷二号(民国十五年九月)行为派心理学对于记忆的解释余文伟八卷五号(民国十六年四月)格式心理学赵演八卷一号(民国十五年七月)马丁论行为派心理学余文伟九卷五号(民国十七年十月)商戴克论本能与能力及利导之方法张绳祖九卷一号(民国十七年一月)格式心理学赵演九卷二号(民国十七年三月)格式心理学赵演十卷一号(民国十八年一月)纯粹现象学和现象学哲学的观念杨人楩十卷三号(民国十八年五月)教育心理学史略高觉敷十卷五号(民国十八年十一月)心理主义的美学说蒋径三十一卷一号(民国十九年一月)完形心理学高觉敷

资料来源:国家图书馆、北京大学图书馆、北京师范大学图书馆。

包装物的浪费主要是商家希望通过多层包装物保证运输过程中不受损,而包装物通常是不可二次利用,直接被当成废弃物,这实际上是资源的浪费。对于包装物的二次利用和可降解快递袋的推广以及电子商务中出现的负外部效应问题,政府要鼓励企业使用有利于环保的包装物并对包装物的制作过程进行监督控制,避免不环保的产品出现,以免产生较多的环保压力。在此基础上建立一套完整的监管体制,通过企业自身督促,政府监督,群众反馈等途径健全长效监管机制,定期检查和走访实践的方式以保证监管力度。

三、《民铎》引入的心理学内容对五四文学的影响

晚清以来对西方心理学的引进特别是辛亥革命后对心理学的大力推广,在进行政治启蒙、民众心理建设的同时, 客观上也为中国的文学培育了具有心理学知识储备的创作主体和受众。但是晚清作家像当时政治家一样,根本无法突破“中学为体,西学为用”的格局,根本无力挣脱旧道德的束缚,对人的本能欲望等内心深处的内容仍讳言之,因此从林纾的翻译小说到梁启超的“新小说”再到民初的“鸳蝴派”小说都无法实现文学的从内容到叙述方式的现代置换,而只是接受西方心理学中的一些枝枝叶叶,比如采用第一人称的叙述技巧,叙述时间上的调整,“一切都变成了变换‘布局’的小把戏”[16]14,而对这些技巧后面的价值观念和现代思维方式缺乏深刻的理解和把握。梁启超晚年自己也领悟到:“革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返。觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决然不可能,渐渐要求全人格的觉悟。”[17]4030-4031西方心理学对文学的渗透是个渐进的过程,在整个古典文学时期,文学创作多以交代和叙述“事实”为主,整体呈现“故事化”倾向性,即使“言为心声”的诗歌对创作主体心理真相的展示也是浮光掠影,通过意象来钩沉,很难窥见到“心声”的真实面貌,一切解读全靠后人的揣摩、推理和猜测。西方心理学引进工作发展到五四时期,它对文学的渗透终于从外部的叙述技巧逐渐过渡到关注个体的内心生活,并帮助作家借助心理学的知识直接进入人物内心世界,对人物心灵深处的七情六欲、三魂七魄等各种情绪的变化和矛盾进行现场描述,文学的创作从内容到形式开始出现“心理化”倾向性,这种由“故事化”到“心理化”创作模式的转变被认为是文学由传统走向现代的一个重要标志。《民铎》期刊自1919年李石岑任主编后,更是扬起了以“奋斗意志”或“灵的觉醒”为口号的旗帜,使其成为当时引进西方心理学和新哲学思潮的知名刊物。

表4 《民铎》中评述心理学的文章

出处 (出版时间)篇名作者二卷四号(民国九年四月)儿童文学之管见郭沫若八卷五号(民国十六年四月)心理学之无政府时代高觉敷七卷四号(民国十五年四月)罗素论心理与政治学的关系彭基相八卷一号(民国十六年一月)对于介绍心理书籍的建议高觉敷九卷二号(民国十七年三月)近时对于情绪变迁之实验研究高觉敷六卷三号(民国十四年三月)本能问题之管见刘真如七卷三号(民国十五年三月)取消社会心理学陈德荣十卷三号(民国十八年五月)心理冲突与压制汪德全十卷一号(民国十八年一月)本能与习惯傅任敢四卷二号(民国十二年四月)动机郭任远四卷三号(民国十二年五月)评非本能论胡寄南四卷三号(民国十二年五月)墨翟心理学之研究林昭音四卷三号(民国十二年五月)保存心理学上的本能说伍子车五卷三号(民国十三年五月)关于本能的讨论刘真如五卷五号(民国十三年七月)通讯:本能即反射乎赵演五卷二号(民国十三年四月)通讯:论本能王瑞岐五卷二号(民国十三年四月)通讯:论经验与直觉余文伟五卷二号(民国十三年四月)说本能周建人六卷二号(民国十四年二月)所谓意志动作的分析高卓三卷一号(民国十一年一月)梦柯一岑

资料来源:国家图书馆、北京大学图书馆、北京师范大学图书馆。

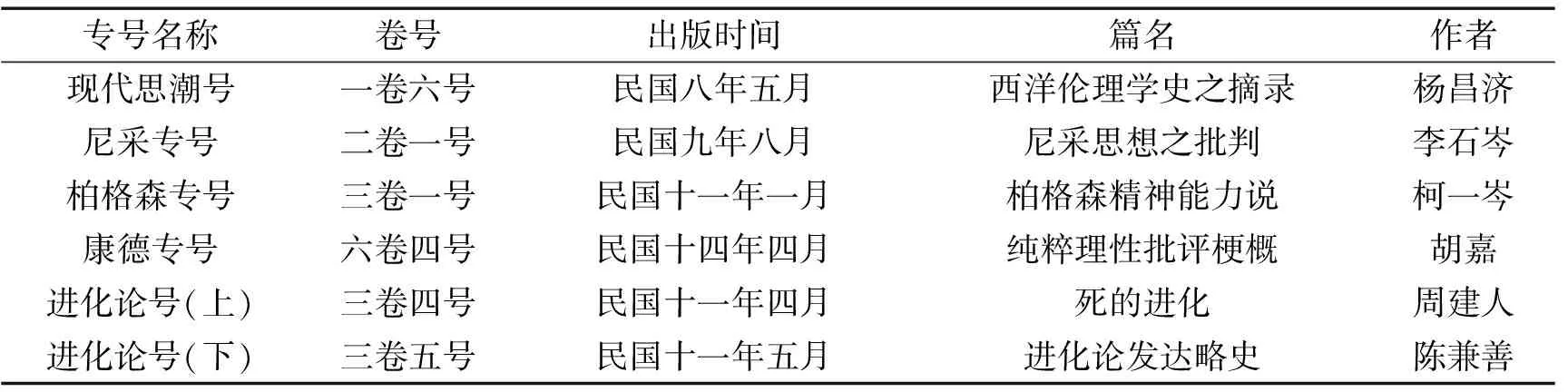

表5 《民铎》中“研究专号”及代表性文章

专号名称卷号出版时间篇名作者现代思潮号一卷六号民国八年五月西洋伦理学史之摘录杨昌济尼采专号二卷一号民国九年八月尼采思想之批判李石岑柏格森专号三卷一号民国十一年一月柏格森精神能力说柯一岑康德专号六卷四号民国十四年四月纯粹理性批评梗概胡嘉进化论号(上)三卷四号民国十一年四月死的进化周建人进化论号(下)三卷五号民国十一年五月进化论发达略史陈兼善

资料来源:国家图书馆、北京大学图书馆、北京师范大学图书馆。

《民铎》期刊中心理学的引进与传播促进了五四文学“向内转”的创作潮流,作家运用西方心理学的研究成果可以零距离地观测、剖析人们神秘莫测的内心世界,创作的重点开始由对外部世界的勾勒素描转向对人物内心世界的精雕细琢。这种“向内转”的创作方法和古典文学中早已出现的心理描写是截然不同的。在古典文学中,人们认为人的意识活动是“羚羊挂角,无迹可求”,神秘莫测,因此人物的心理描写只是作为一种推动故事情节发展和表现人物性格的手段,一般用静态的心理独白比如“心曰”“思曰”“当下想”或梦幻的方式来展现,对揭示人物行为背后隐藏的动机、意识活动的过程和冲突的激烈程度,缺乏细致的描述。西方心理学为五四文学的“向内转”提供了科学依据和理论指导,创作主体正是通过西方心理学提供的各种心理学理论知识,完成了文学对传统的突破,真正实现了勃兰兑斯所说的文学与心理学的亲密关系:“文学史,就其最深刻的意义来说,是一种心理学,研究人的灵魂,是灵魂的历史。”[18]40

从上述《民铎》期刊中引进的西方心理学译介、评述的著作文章来看,它对西方心理学流派的引进主要集中在杜威的机能主义心理学、华生的行为主义心理学、考夫卡的格式塔心理学和弗洛伊德的精神分析理论;对尼采、柏格森、詹姆士、康德、叔本华哲学思想和美学思想以及厨川白村文艺理论的引进传播,虽不直接属于心理学学派,但他们的理论都是吸纳了现代心理学内容发展而来,有浓厚的心理学学理色彩,比如六卷一号刊登了任白涛译自厨川白村《恋爱论》的《恋爱心理之分析研究》(见表2),就秉承了厨川白村《苦闷的象征》中“生命力受了压抑而生的苦闷懊恼乃是文艺的根柢”文艺观和方法论,把人物的行为、情感、个性等均置放在弗洛伊德的精神分析理论视角下,进行剖析透视。因此,它们的引进和传播直接促发了处在启蒙前沿的“五四”作家的创作理念和创作方法上“向内转”的趋势,形成了一股气势恢弘的开掘人的意识、潜意识创作潮流。

在创作理念上,几千年来人们秉承的是“文以明道”(荀子《解蔽》)、 “文以贯道”(韩愈门人李汉《昌黎先生序》)、“文以载道”(周敦颐《周子通书·文辞》)。在“向内转”的创作潮流中,作为创作主体的“五四”作家,有相当一部分有留学欧美日本的背景,对风行一时的西方各种心理学流派都耳濡目染,感同身受,进行过直接或间接的学习、译介和创作工作,对心理学的认知已经融入到自我个体生命的内部,他们终于冲破了以“道”铸成的壁垒,完成了晚清以来精英知识分子梦寐以求却始终不敢突围的体制僭越,大胆地开启了文学对人的精神世界进行描摹的旅程。

纵观五四文学革命的兴起与发展的整个过程,尼采、柏格森、詹姆士、康德哲学和西方心理学起到了主导和推动作用,而这些知识又是《民铎》译介的重点。陈独秀的《文学革命论》被认为是吹响五四文学革命的号角之一,它用建设“国民文学”“写实文学”“社会文学”的文学革命目标,打碎了在中国盛行了几千年的“文以载道”理念,树立了文学革命对政治革命所富有不可推卸的思想启蒙历史使命。在文学革命理论建设的初期,我们可以看到陈独秀文艺思想的现代性来源于西方哲学、美学和心理学的痕迹,陈独秀曾经推荐身边的同事多读尼采、柏格森等哲学家的书,但是同事不太感兴趣,翻了几页后说看不懂,也不愿意看。对此陈独秀曾劝说:“看不懂可以慢慢来,不想看,那就是满足于偏见,安于愚昧。须知学术思想,是应该绝对自由的,请三思之。”[19]42文学“人学”理论体系是五四文学革命中最耀眼的理论体系之一,在中国文学坐标中具有承上启下的作用,它的提出是以1918年12月周作人《人的文学》为开端, 以《平民文学》(1918)、《思想革命》(1919)为依托,以个人主义的人间本位主义为根本出发点,因此,自它提出后,中国文学从借景抒情、托物言志等借助外部世界来表达内心的写法,开始渐渐转向直接描述人的内心世界,这种文学叙事策略的变化,同样无法绕开尼采、柏格森、詹姆士、弗洛伊德和厨川白村等这些哲学家,对人的意志、情绪、动机等心理构成内容的剖析和发掘。周作人在日本留学多年,归国后又在北京大学任教,对于西方近代人文主义思想以及先进科学(比如心理学、生物进化论、医学)对人自身所做的理性分析,早已融进他的思想特质,他在晚年撰写的《知堂回想录》中的一段话可以印证这一点:“我从中外古今都受到各样影响分析起来,大旨如上所说,在知与情方面分别承受西洋与日本的影响为多,意的方面则纯是中国的……”[20]296特别值得一提的是,周作人在《人的文学》中指出,人“不是世间所谓‘天地之性最贵’,或‘圆颅方趾’的人。乃是说,‘从动物进化的人类’。其中有两个要点,(一)‘从动物’进化的,(二)从动物‘进化的’”[21]193。他把人放在生物进化的链条上,人作为从动物进化来的生物,人的身上就不能避免所有动物具有的“动物性”;同时,人又不可能只具有动物性,人之所以称之为人,是因为脱离“动物性”“兽性”进化为“天使性”“神性”的缘故。因此,按照周作人的文学“人学”理论,列一个公式的话应该是:人性=兽性+神性,这是周作人首倡的文学理论,它强调文学的个体属性,也不再像古典文学“文以载道”时期,只注重人的已经“进化”后灵魂的描写,对人作为动物的肉体的欲望和内心世界波澜起伏的七情六欲,完全漠视,甚至书写出“柳下惠坐怀不乱”的神话。众所周知,健全正常的人性应该如周作人所说,是“兽性”与“神性”的和谐统一,因此周作人将人的本质规定性界定为灵与肉二元的统一,是一种正确的文学“人学”观,而这种观念的得来与达尔文的进化论、柏格森的“生命直觉说”、弗洛伊德的精神分析理论有着千丝万缕的联系。《民铎》主编李石岑将《民铎》三卷一号编制为“柏格森专号”(见表5),三卷四号、五号分上下两期刊登“进化论专号”(见表5),上面还发表了他与朱侣云、张叔丹、刘文超等人介绍及评论的文章,当时学术界的一些著名学者比如周建人、冯友兰、张东荪、高觉敷、丰子恺、朱谦之、任白涛、杨正宇、梁漱溟、张君劢、郑振铎、柯一岑等人,也在刊物上纷纷载文阐述自己的意见,在中国思想界、文坛上产生了深刻而广泛的影响,周作人在南京求学时期,就接受了进化论,在日本期间,他就阅读了西方自然科学著作和西方哲学、心理学著作,因此,在学界名流纷纷以《民铎》期刊为平台,译介、传播西方哲学、心理学的氛围下,周作人文学“人学”理论体系的建立,应该说《民铎》也是功不可没。

作为文学“人学”理论体系的延伸,“儿童”的发现和儿童文学的兴起也昭示了是五四文学创作理念“向内转”的趋势。在中国传统儒学的规范内,人们没有明确的儿童观念,只把儿童视为父母的附属物、传宗接代和光宗耀祖的工具,古典文学中对于儿童作为一个具有主体性的“人”的描写更是凤毛麟角。西方心理学对儿童早期甚至婴儿及胎儿期生活的研究,特别是格式塔心理学的译介引进,使得中国的儿童文学旋即引起了人们的注意。《民铎》二卷四号刊登了郭沫若《儿童文学之管见》(见表4),七卷五号刊登了张铭鼎《儿童游戏心理之研究》(见表3),八卷五号、九卷一号和二号(见表3)刊登了赵演的系列文章《格式心理学》,九卷三号刊登了高觉敷译自考夫卡《一九二五年心理学》的《心之发展》(见表2)和他在十一卷一号(见表3)的《完形心理学》,这些文章矫正了儿童只是“具体而微”的成年人的错误观念,促使人们重新定位“儿童”这个群体社会位置,特别是郭沫若的“儿童本位观”获得了学界的普遍认同,人们开始了解儿童的心理特点,客观上推动儿童文学从成人文学中独立出来。郭沫若的《儿童文学之管见》阐述了儿童的特性、本质,堪称建设儿童文学理论的典范之作,在文中他写道:“儿童文学,无论采用何种形式(童话、童谣、剧曲),是用儿童本位的文字,由儿童的感官以直恕于其精神堂奥,准依儿童的创造性的想象与感情之。儿童文学其重感情与想象二者,大抵与诗的性质相同;其所不同者以儿童心理为主体,以儿童智力为标准而已。”当然,儿童文学的创作、鉴赏尊重儿童特有的心理感识,与格式塔心理学推崇的认知理论也是有关系的。格式塔心理学受康德哲学思想和胡塞尔现象学影响,认为客观世界可以分为“现象”和“物自体”两个世界,人类必须借助于直觉和先验范畴,才能超越外部世界的认识现象达到认识“物自体”的境界,儿童作为直觉系统发达而先验范畴不足的群体,对他们心理状况的纯学术探索,为儿童文学的健康发展提供了理论依据。

如果说创作理念的“向内转”趋势,引发了文学创作书写人的心理内容的潮流,那么叙事模式上的“心理化”倾向,则彰显了心理内容怎样写的问题。陈平原在其《中国小说叙事模式的转变》一书中就曾经指出,心理化是五四小说一个重要的创作现象,其明显的特点有两个:“一是小说结构的心理化,以人物心理而不是以故事情节为小说结构的中心;二是小说时空的自由化,按照人物‘情绪线’而不是故事的‘情节线’来安排叙事时间,可以倒装叙述,也可以交错叙述,而不必固守传统的连贯叙述。”[16]42《民铎》期刊对于人的本能、动机、意识的译介使得人们对心理的活动轨迹、状况的了解大大增强(见表4),比如三卷一号柯一岑的《梦》,四卷二号郭任远的《动机》,四卷三号伍子车的《保存心理学上的本能说》、胡寄南的《评非本能论》,五卷二号王瑞岐的《论本能》、余文伟的《论经验与直觉》、周建人的《说本能》,五卷三号刘真如的《关于本能的讨论》,五卷五号赵演的《本能即反射乎》,十卷三号汪德全的《心理冲突与压制》,十卷一号傅任敢的《本能与习惯》等文章,对人的欲望要求以及产生欲望要求的根源都做了深入浅出的探析,对小说叙事模式的“心理化”转向提供了科学依据和技术保障。新文学小说创作的开山之作——鲁迅于1918年5月发表的《狂人日记》,就打破了古典小说注重完整故事情节和有头有尾依次叙事的艺术表现模式,小说完全按照狂人语无伦次的心理活动来布局谋篇,通过狂人的直觉、联想、梦呓等本能心理反应直接言说他自己的心理现场活动,不再像古典小说那样通过作者来介绍人物的出场、事件的起因、发展和结局,小说结构、线索和叙事顺序完全渗透着主人公情绪意识的流动。鲁迅先生开创的这种“向内转”的小说模式,把人物的心理动向全程开放式袒露,塑造出了具有灵魂深度的人物典型形象,规避了由于作者全知全能的叙事视角带来的隔膜感,拉近了读者与文本的心理距离,因此五四文坛上很快就以此为创作的风向标,掀起了创作模式“向内转”的潮流。五四时期最大的两个文学社团——文学研究会和创造社,它们的代表作家均以规避情节的铺张、发掘人物内心的理路为创作宗旨,其作品都是在对社会现实做简单的勾勒后,尽力从生命的刻骨体验、精神的本相角度,揭示世界和人物的隐秘之处。如冰心的“超人世界”、王统照的“爱与美”的角落、郭沫若的“残春”时节、郁达夫的“零余人”心绪等无不透露着浓郁的“心理化”的叙事色彩。冰心的代表作《超人》中,写了一个对人类怀着仇恨的叫何彬的年轻人,在受到儿童母爱的感召下,转而爱人的故事,情节极为简单,却在发表后引起轰动,“广大读者纷纷投书刊物,表示共鸣”[22]49,其震撼人心的艺术力量就是来源于小说结构和叙事的“心理化”,通篇没有曲折的故事情节,只有人物细腻的心理感受。郭沫若的小说《残春》写了医学院的学生爱牟见到貌美的S姑娘后,内心潜伏的爱欲幻化成梦的过程,小说对无意识性心理的描绘成为曲折起伏的情节构思的根据,这种叙事的内在逻辑很显然来源于弗洛伊德的精神分析理论。弗洛伊德认为人的一切行为均来自于被压抑的潜意识,梦也不例外,“梦之所以在任何情况下都是愿望的满足,原因在于它是潜意识系统的一种活动,而潜意识活动的目标不过就是愿望的满足,这一活动除了愿望冲动外并不具有别的力量”[23]249。而对弗洛伊德精神分析理论的译介也是《民铎》介绍的重点内容之一(见表3),比如二卷五号张东荪的《论精神分析》、七卷四号余文伟的《弗洛伊特派心理学及其批评》都详尽地介绍了弗洛伊德的意识层次理论和性与本能理论,这些都对文学叙事的“心理化”提供了理论支持和鲜活的内容。“心理化”叙事最为典型的是郁达夫的“自叙传”色彩小说,它即使是交代主人公日常生活的场景时,也常常运用充满激情的笔调来叙述,这样的结果就使整篇小说看起来更像是意识流小说,人物的情绪变化和心理需求成为了小说的“情节线”,主宰着故事的发展走向,这也恰恰正是郁达夫所追求的叙事效果,他曾多次表示,自己写小说的目的就是要“赤裸裸地把我的心境写出来”,为的是“世人能够了解我内心的苦闷”[24]155-156。总之,《民铎》五四小说的这种力避叙事的表面化,深入人物内心深处的写法,不但使小说获取了文坛的正宗地位,也使小说获得了实至名归的现代性,丰富了五四文学“人学”的理论体系。

综上所述,心理学是在复杂的社会背景下披着神学的外衣被引进到中国的,而中国近代社会的危机又迫使中国不断推进“现代化”进程,因此社会发展和应对危机的需求成为心理学在中国发展的主要内驱力。《民铎》审时度势,尽管多次被查封,被迫改版,仍坚持大力刊发译介心理学的文章、著作,使得心理学通过期刊这一传播平台得到广泛宣传,促进了人的觉醒,并促发了心理学与文学的接轨,推动了五四文学“向内转”的趋势,对中国文学的创作理念和叙事模式产生了深远的影响。总之,《民铎》期刊的历史作用,值得我们继续反思和总结。

[1]邓伟.晚清白话与白话文学的实现程度——重读《安徽俗话报》[J].江淮论坛,2006,(6).

[2]张惠民.我国早期科技学术期刊的传播学思想研究[J].编辑学报,2005,(2).

[3]顾炎武.顾亭林诗文集[M].北京:中华书局,1959.

[4]严复.严复集[M].北京:中华书局,1986.

[5]梁启超.梁启超文集[M].陈书良编.北京:北京燕山出版社,1997.

[6]塞奇·莫斯科维奇.群氓的时代[M].李继红,薛丹云,许列民,译.南京:江苏人民出版社,2003.

[7]鲁迅.鲁迅全集:第1卷[M].北京:人民文学出版社,1981.

[8]璩鑫圭,唐良炎.中国近代教育史料汇编[G].上海:上海教育出版社,1991.

[9]蔡元培.蔡元培全集:第三卷[M].北京:中华书局,1984.

[10]周爱武.现代传播学视野下的五四期刊专号[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2006,(4).

[11]孙中山.孙中山选集[M].北京:人民出版社,1981.

[12]陈独秀.陈独秀著作选:第一卷[M].任建树主编.上海:上海人民出版社,1993.

[13]张耀翔.中国心理学发展史略[J].学林,1940,(1) .

[14]费赖之.入华耶稣会士列传[M].冯承钧,译.上海:商务出版社,1938.

[15]陶行知.陶行知全集:第1卷[M].长沙:湖南教育出版社,1984.

[16]陈平原.中国小说叙事模式的转变[M].北京:北京大学出版社,2010.

[17]梁启超.梁启超全集:第十四卷[M].张品兴编.北京:北京出版社,1999.

[18]勃兰兑斯.十九世纪文学主流:第二册[M].张道真,译.北京:人民文学出版社,1997.

[19]淮清泉.我所知道的陈独秀[M]//陈木辛主编.陈独秀印象.上海:学林出版社,1997.

[20]周作人.知堂回忆录[M]//张明高编.周作人散文:第四集.北京:中国广播电视出版社,1984.

[21]周作人.人的文学[M]//赵家璧.中国新文学大系:第1集.上海:良友图书公司,1935.

[22]钱理群.中国现代文学三十年[M].北京:北京大学出版社,1998.

[23]车文博.弗洛伊德主义述评[M].长春:吉林教育出版社,1992.

[24]郁达夫.郁达夫文集:第七卷[M].广州:花城出版社,1983.

(责任编辑 李逢超)

The Introduction of Psychology inMinDuoMagazine and the “Inward Turn” of Literature during the “May 4th” Period

Li Jianwei1,Yang Jinfang1,Wang Qi2

(1.SchoolofChineseLiterature&Journalism,ShandongUniversityofTechnology,Zibo255049,China; 2.SchoolofLiterature,ChangchunUniversityofTechnology,Changchun130022,China)

As a journal that provided hosting and developing space for the prosperity of Chinese modem literature,MinDuocorresponded to the statecraft of political enlightenment and “mental construction” since the late Qing dynasty, by means of translation, introduction, review, offering special issue, which energetically helped spread psychological theories. These theories made the method for survey and space for expansion available for the literary works to dig into human “in-word world”, and contributed to the “May 4th” literary creation from content to form and there appeared the “turning inward” tendency. The transformation of literary creation pattern from “dramatization” to “psychologization” is considered to be an important symbol of transformation from the traditional literature to the modern one. Western psychology has helped enlighten, construct and sustain Chinese literature and make the transformation possible.

MinDuomagazine; psychology; the May 4th literature; inward turn

2017-01-05

李建伟,男,山东泰安人,山东理工大学文学与新闻传播学院副教授,心理学硕士;杨金芳,女,山东淄博人,山东理工大学文学与新闻传播学院副教授,文学硕士;王琪,女,山西临汾人,长春理工大学文学院研究生。

I209;B84-09

A

1672-0040(2017)03-0051-11