明清时期聊城地区的关帝信仰

2017-06-05胡梦飞

胡梦飞

(聊城大学 运河学研究院,山东 聊城 252059)

明清时期聊城地区的关帝信仰

胡梦飞

(聊城大学 运河学研究院,山东 聊城 252059)

关帝信仰是中国古代社会最具代表性和影响力的一种人格神信仰。明清时期聊城地区关帝信仰盛行,祭祀关帝的庙宇遍布城镇和乡村。除了官方的倡导外,当地尚武好义的民风、大量山西移民的存在以及山西商人的推动成为信仰传播和盛行的主要原因。关帝职能的多元化使其在民间有着广泛的社会基础。地方官员往往借修建庙宇、崇祀神灵灌输国家祭祀理念,实施社会教化。地方士绅则通过修建庙宇和祀神活动,参与地方公共事务,彰显自身事迹和影响力,表达愿望和诉求。与地方官员和士绅不同,民众信仰关帝主要目的则是为了禳灾祈福、酬神还愿。

明清;聊城;山西商人;关帝信仰

关帝信仰是中国民众以及海外华人华侨信仰的大宗,是最具代表性和影响力的一种人格神信仰。关帝即关羽,从三国时期号称“万人敌”而功业未竟的勇将,到地位凌驾于历代武将之上的“武圣人”,再到让芸芸众生顶礼膜拜的“协天大帝”,其崇拜遍及海内外,影响持续千余年,成为中华传统文化中一种十分独特的景观。应该说,在中国历史悠久、形式多样的人格神崇拜中,只有对“万世师表”的孔子的崇拜可以与关羽崇拜相提并论;而至少在其影响的广度上,关羽崇拜又明显超过孔子崇拜。这种现象蕴含着极其丰富的文化信息。由于运河流经,明清时期的聊城既是经济繁荣、文化昌盛之地,又是关帝信仰极为盛行的地区,祭祀关帝的庙宇数量众多,遍布其城镇和乡村。本文论述明清时期聊城地区关帝庙宇分布情况,分析关帝信仰传播的社会原因,探讨关帝信仰对该区域社会发展和民众日常生活的影响。

一、聊城地区关帝庙宇的分布

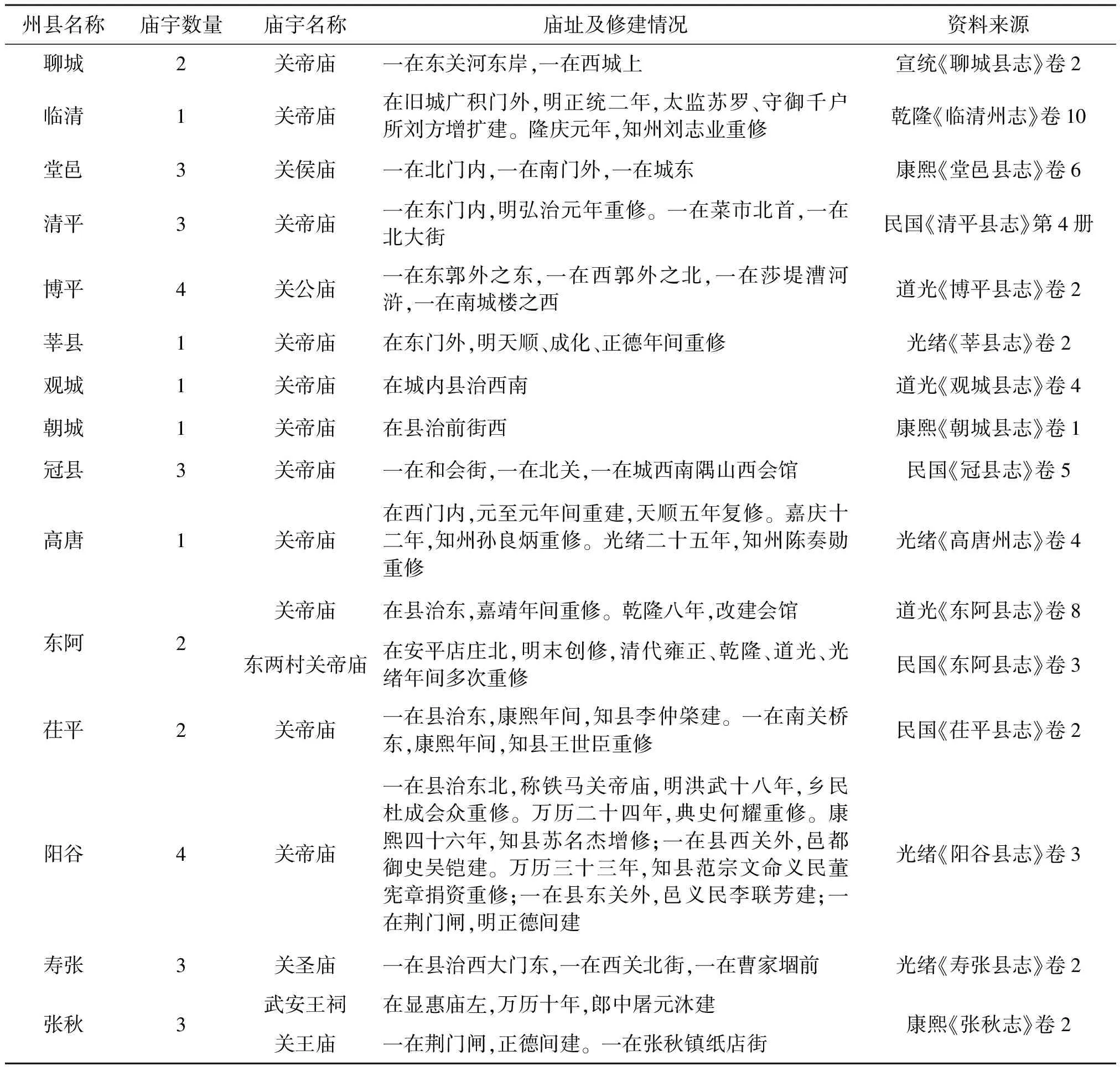

山东是关羽信仰比较发达的地区,明清两朝,山东几乎所有的州县都建有关帝庙。“自通都大邑以逮穷乡僻壤、异域遐陬,莫不立祠肖像,岁时瞻礼。”[1]600而聊城地区由于地近山西,北通京师,关帝信仰就更加普遍,翻检聊城各州县地方志,涉及关帝庙的记载很多。“盖其威灵赫,若天下后世,人人若亲,见面俨然如在目前。虽儿童妇女、愚劣狂瞽亦无弗尊信钦仰者,斯祀自古以来,惟一关王耳。”[2]189-190东昌府治聊城在清季时关帝庙遍布大街小巷,据称,城区内外足有百十座,其著名者有运河岸边的山陕会馆依西门城墙而建的关帝庙,南城门城上、城下的“一步三关庙”(意思指在城门下穿过时,头上一座,脚下左、右各一座),还有东关运河西岸的“赤帝当阳庙”,粮市街的阳谷庙(由阳谷武生员集资建立),东关大街的“庙上庙”(因庙有两层,下祀财神,上祀关公)等等。明清时期聊城店铺林立,商贾云集,因而商人会馆也多供奉关帝。位于聊城东关、运河西岸的山陕会馆建于乾隆八年(1743),其大殿供奉的就是关帝。在临清、张秋、阳谷等地,关帝庙的数量同样难以计数(详见表1)。

由表1可见,明清时期聊城境内共有关帝庙宇34座。当然这只是地方志中有明确记载的庙宇,众多庙宇由于规模较小、离城镇较远等原因没有被地方志记载。民国《茌平县志》记载,除城东和南关桥两处关帝庙外,境内各乡屯还有关帝庙16座。[3]117康熙《张秋志》记载,除荆门闸和纸店街两处关王庙外,“四郊祠者十三,不暇悉举”[4]36。此外,众多由商人所建的庙宇也未被收录其中,故庙宇的实际数量远高于此数。由此可见明清时期聊城地区关帝信仰之盛行。

表1 地方志中所载关帝庙宇分布情况表

二、关帝信仰传播的原因

历代王朝对关羽由人到神的加封和推崇。历史上的关羽,只是三国时期的一员武将,但由于官方的支持、佛道两教的推崇、儒兵二家的赞扬以及文学艺术作品的渲染,关羽完成了由人向神的角色转变,并且在世俗社会之圣贤群体和宗教社会之神灵系统中的地位异军突起。伴随其职能的多元化,关羽受到各社会阶层的普遍崇拜,超越儒释道三教各位神圣,成为民间信仰和官方信仰的主神之一。这其中,官方的推崇在关羽地位变迁中所起的作用至关重要。

宋代以前,关羽的形象在民间影响并不大。赵翼在其《陔余丛考》中评论说:“鬼神之享血食,其盛衰久替,亦若有运数而不可意料者,凡人之殁而神,大概出殁之数百年,则显著灵赫。久则渐替。独关壮缪在三国六朝唐宋皆未有祀。”[5]622宋代以后,随着理学的盛行,集忠孝节义于一身的关羽受到封建统治者和文人士大夫的格外重视和推崇。加之宋代君主多信奉道教,热衷于为民间鬼神加封晋爵。从宋哲宗开始,关羽便获朝廷的封赠,并先由侯被追封为公,继而由公封为王;封号也由二字增至四字、六字、八字,身份越来越显赫,至最后加封其为“壮缪义勇武安英济王”。元朝皇帝虽笃信佛教,但却视关羽为佛教护法,更仿效宋朝,加封关羽为“显灵义勇武安英济王”。明代因《三国演义》开始在民间广泛流传,关羽作为忠、诚、信、义的豪杰典范进一步深入人心。万历二十三年(1594),明神宗敕封关羽为“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君”。天启、崇祯年间,由于内祸外患的迫急,明朝统治者为了祈求神灵的庇护,一次次抬高关羽的地位,甚至将他与“万世师表”的孔圣人相提并论,希望他“协天护国”、“伏魔荡寇”。由此,“关帝”的称号正式登上封建朝廷的政治殿堂。清代统治者对关羽的崇祀有增无减。顺治九年(1652)封其为“忠义神武关圣大帝”;乾隆三十三年(1768)加封为“忠义神武灵佑关圣大帝”;嘉庆十九年(1814)在乾隆朝封号上加“神勇”二字;咸丰年间陆续敕加“护国”、“保民”、“精诚”和“绥靖”;到光绪五年(1879)关羽的封号为“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝”,达26字之多。封建统治者对关羽的推崇可谓达到了顶峰。由于宋、元、明、清数百年间统治集团的竭力推崇,关羽由人变成神,加之明清时期家喻户晓的《三国演义》故事对关羽忠义形象的渲染,终于将其塑造成了上可协天护国,下可型范世人,能消灾禳祸、招财利市的多功能的尊神。

关羽忠信仁义的精神品格与当地民风相契合。聊城所在的鲁西为孔孟故乡,忠义、诚信的观念早已是这一区域人文精神的核心。宋元以降,这一带历经兵燹和灾荒,人们在颠沛流离的生活环境中,特别推崇强力和信义,强力可以抵御天灾人祸,信义可以相濡以沫,共渡厄难。由此,这一带形成了尚武好义的民风。这样的民风正是关羽崇拜在鲁西大行其道的深厚文化心理基础。明人张凤翔《重建关圣帝君庙碑记》云:“夫忠义无日不在天地,则英灵亦无日不在天地,其自汉迄今千三百余年,祠宇所在皆然。夫牧竖妇人女子靡不瞻顾,袛事奔走,肃将恐后,非偶然而已也。帝君为人臣,则止于忠;为人弟,则止于友;与朋友交,则止于信。凡君臣、兄弟、朋友之伦,无日不在天地,则英灵亦无日不在天地。”[2]199

大量山西移民的存在是关帝信仰盛行的社会基础。明朝前期,政府从山西迁移大量人口充实山东西部,东昌、兖州二府接受移民尤多。据目前的研究成果,洪武年间,东、兖二府共接受来自山西的移民近60万人,其中东昌府的山西移民人口几乎占到当地人口总数的90%,兖州西部平原地区的山西移民人口也占到当地人口总数的60%左右。[6]大量山西移民被迫背井离乡,被安置在当时满目荒芜的鲁西平原,深深的思乡情结使他们更加崇奉故乡的先贤。在鲁西的山西移民家中,大多供奉着关羽的神像,这既是他们故乡情怀的精神寄托,又是他们借以联乡谊、敦亲情的纽带。同时,还是他们在异地他乡谋生的乡土保护神。

山西商人成为信仰传播的重要媒介。“宋代以来,商人的实力随着商品经济的发展不断壮大,而外出经商的风险使他们迫切需要宗教信仰提供心理安慰,所以他们逐渐成为支持民间信仰的重要力量。”[7]117明清时期大批山西商人来山东运河区域经营,对关帝信仰的盛行起到了推波助澜的作用。山西商人的关帝信仰,不像历代官府所倡扬的那样从政治、军事角度崇信,而更多的是从经济利益的角度去祈祷和供奉。山西商人几乎每到一地必建会馆,而每座会馆必奉祀关羽。“晋商活动不仅把宗教伦理入世精神化为强大的实践理性,且将关公提升为塑造商业伦理的精神准则。”[8]在会馆里,商人们通过祭祀、迎神赛会、献戏等活动表达对关羽的信仰,以求保佑自己生意兴隆,财源广进。山陕商人如此推崇备至地歌颂关羽,一方面是祈祷这尊乡土神给予自己更多的护佑,另一方面则是借塑造关羽形象来提高山陕人在侨寓地的地位。“在乡土观念浓厚的古代社会,离井背乡的人在心理上总有一种漂泊感和不安全感,在现实社会中,也多多少少会受到土著人的排斥,因而他们需要有强健的精神支柱支撑他们在异乡坚持创业,关羽就是山陕商人保持强健精神力量的源泉。”[9]301

由表2可见,聊城境内由山西商人所建(或与陕西商人合建)的会馆共有9座。明清两代商人会馆多为馆庙合一,既是会馆,又是神庙。“祭拜神灵,联络乡情,是会馆的基本功能。”[10]这些会馆在一定程度上亦可视为商人所建的关帝庙宇。山西商人成为关帝信仰传播的重要媒介,这也是聊城地区关帝信仰不同于其他地区的一个显著特色。

三、信仰人群和祭祀活动

在中国古代,崇祀神灵是地方官员的本职工作之一。《明史》记载,知府的职责是“掌一府之政……凡宾兴科贡,提调学校,修明祀典之事,咸掌之”;知县的职责是“掌一县之政……凡养老、祀神、贡士、读法、表善良、恤穷乏、稽保甲、严缉捕、听狱讼,皆躬亲厥职而勤慎焉”[11]1580。清代地方官员的职责沿袭明代,如规定知县“掌一县治理。决讼断辟,劝农赈贫。讨猾除奸,兴养立教。凡贡士、读法、养老、祀神,靡所不综”[12]3357。其中,知府职责中的“修明祀典之事”和知县职责中的“祀神”都关系到民俗信仰,包括祀典的整饬和定期祭祀,以及庙貌的修建,这是地方官到任后的首要事务。修庙祀神不仅是明清礼法对知府、知县职责的规定,而且关系到地方社会的发展。祠庙的兴废与地方社会关系重大,地方官员自身对此也颇为认同。地方官员在上任以后,通常都会拜谒官方祀典中的祠庙,如发现祠庙破败,一般会倡议修建,并捐出俸禄以作表率。这不仅是他们的本职工作,而且出于他们对神灵佑护地方功能的确信。当然,修建祠庙的具体工程往往由其他官员主持,民众出力。

表2 聊城境内所建山西会馆一览表

资料来源:李泉、王云《山东运河文化研究》,济南:齐鲁书社,2006年版,第196-197页

道光八年(1828),东昌府知府刘煜重修西城关帝庙。其《重修西城关帝庙碑记》云:“今上御极之七年夏,余奉恩命来守东昌。下车后,凡祀典所载之庙,例应展谒。衡以‘能御大灾则祀,能捍大患则祀’之义,则莫如关庙。……肃拜既毕,周视内外,见殿寝门庭墙颓瓦谢,梁栋榱题半归凋落,为喟然者久之。乃进僚属及郡之绅耆而告之曰‘福国祐民,神之庇也;修举废坠,为政者责也。庙之修,弗可以已。’……乃捐廉为倡,鸠工庇材,凡六阅月而成事。董其事者训导杜君圻、郡人王基庆等。”[2]209

光绪十年(1884),博平知县金熙郴《重修关帝庙碑记》云:“博平之有庙,由来久矣。庙在县治西,负城临水,遥对学宫,规制固巍然也。无如年远未修,祠宇半行剥蚀,每值朔望行香,目睹而心灰者屡矣。今年春,邑绅耆谋所以新之者商于余。余嘉其事之克举也,因捐廉以为之倡,而四方好义者咸争先乐输。于是,鸠工庇材,两月而毕是举也。非徒以饰轮奂、壮观瞻也,将博邑之官吏士庶祈于斯、报于斯,为我国家祝万年有道之长焉;亦于斯,凡骏奔而拜于祠下者,罔不油然生其忠义之心,则帝君之福佑此土也,又岂有既哉!故叙其缘起,以验来者。”[1]600

乾隆二十六年(1761),高唐游击彰三保在其所撰《重修关帝庙碑记》中云:“高唐乃王旧游地也,故有庙在州城西门内,历代因之,多所修葺。今日久庙貌倾圮,丹雘漫汗剥落,兼之前门卑陋褊迫。余自固原来忝镇是邦,祗以越俎之嫌,屡商于州侯某某,奈其频代,皆以未及为而去。乾隆戊寅,乃于本营备弁五汛千把各损俸项,以倡其事。中军王某复与同寅诸僚友翕然相劝,克底于成。”[13](85在彰三保看来,修建庙貌应该是高唐知州的职责,自己明显属于“越俎代庖”。

嘉庆十二年(1807),知州孙良炳再次重修高唐州城西门关帝庙。学正盛锦所撰碑记云:“甲子秋,州侯孙公良炳莅兹土,欲修之,而迫于学宫之役,未能并举。丁卯春,乃召儒衿二人谓之曰:今春谷贵,民且乏食,吾出工料之费,汝等董治之,亦藉工以养民也。由是而州人之列肆于阛阓者,佥曰此吾州福德之祠也;山右之经商于市鏖者,又曰此吾乡圣人之祠也;在营兵目且曰此武圣人之庙也,皆愿助资。不浃旬,而投匦者千金。鸠工庇材,易旧更新,众慰且喜,咸若各私一帝君者。”[13]385

庙貌的修建是权力的象征。美国汉学家杜赞奇认为,宗教活动与公务活动的重合为乡绅们提供了履行其领导职能的舞台。一方面,在儒家思想占统治地位的中国,参与宗教活动,如敬神、修庙和补庙,是乡绅们“义不容辞”的“责任”;另一方面,假如天人合一的官僚体系是乡村精英进入世俗政治结构的一条重要途径,那么参加乡村宗教活动则是精英们表现其领导地位的大好时机。[14]93-97士绅是地方的精英,与普通民众相比,他们在地方社会既有一定的影响力,又有一定的经济实力,由他们组织修建庙貌也是常见之举。通过这样的活动,他们不仅领导和参与了地方公共事务,而且在活动中进一步确认了自己在地方社会中的精英地位。除此之外,还有另一种原因:“士人群体乃是信奉、推动民间信仰的最主要力量之一。所以,对于他们出面主持、参与祠庙修建的行为也有必要从信仰内部考虑:他们之所以来修庙,首先是因为他们信神。”[7]107

地方士绅往往借修建庙貌表达自己的祠祀理念。博平县城东五里堠有关帝庙,乾隆二十九年,邑人李金枝《重修关帝庙碑记》云:“普天下莫不尊亲,通都大邑以及穷乡僻壤肖像而崇奉之者固无如关帝矣;赞颂之碑版,无不搜奇尽致以争,实与帝无与也。盖帝之圣神文武无须乎赞,亦实无可赞。……或曰:如子之言,则帝不当祀耶!余曰:吾讵谓帝不当祀者,但人不知所以祀耳!吾谓欲祀帝,宜知帝之为帝;欲知帝之为帝,仍以圣贤之语为归。夫子曰成仁,孟子曰配义,曾子曰大勇,子思曰至诚,谓之志士也,可;仁人也,可;君子也,可;大丈夫也,可。可显之为常人之固有,深之为至人之不测;仰之为日月之经天,俯之为江河之行地。苟吾心光明磊落,即帝心也;帝心即天心也,祀帝即祀天也。”[1]599

民国《东阿县志》引邑人王善泽《重修关帝庙碑记》云:“阿邑(东阿)城北香山街旧有帝君庙一座,庙貌虽不甚宏敞,而气之至大、至刚足配道义者,自若大莫载,亦小莫破类如斯也。自道光年间重修后,迄今阅数十年,槯桷渐就倾圮,黝垩尽皆剥落。村中耆老不忍坐视,相与倡捐费财,重加修整,规模仍旧,而气象更新。殆以忠义之气激于心,所谓勃然而不可遏,浩然而无所馁者,其在斯乎!工竣,问序于余,余喜其勇于有为,而志足帅气可以持续,可以维名教也,于是乎书。”[15]484

在祠庙修建问题上,地方士绅往往会与地方官员合作,谋求来自官方的肯定和支持,以彰显其事迹,扩大庙宇的影响力。“在官本位的传统中国社会,各级权力机构掌控着最主要的社会资源,也是民间信仰合法性的最主要来源,士绅在宗教等事务上普遍的做法不是竞争,而是与地方官合作,谋求官方的支持。”[7]110这种情况在聊城亦较为常见。

聊城西城上有关帝庙,嘉靖十五年(1536)重修。“居民魏潮出资为铜像,而助者日至,得铜千五百余斤,为像高五尺八寸,而王之德容威状,又焕然可观,巍然可仰矣。”工程完工后,邀请聊城籍官员、理学名家穆孔晖撰写碑记。其《题灵义勇武安英济王铜像记》云:“视王之今日显惠荣辱,虽万蓰其倍,不足以言,且曹操之奸雄,虽儿童妇女、愚劣狂瞽皆贱恶而贼谓之,亦万世不可改矣。夫明则有礼乐,幽则有鬼神,明如此幽亦可知,惟是崇祀之义又不可不究。盖非神圣不足以膺上帝之命,非威武不足以柔百神之情,故随其所在,足以镇邪歼怪、祈答诚。往往耀灵于天下者,正与威也。然则神之于人无乃,惟为善者是祐,而凡举虔于神明者无乃,惟善事是思乎!……予郡人也,当为乡人表其诚,以阐其义。”[2]190

崇祯年间,关帝庙再次重修。此次重修始于崇祯丙子年(1636)庚寅月,落成于戊寅年(1638)丙辰月,计前后殿宇廊庑凡十六楹,而首倡斯举者为郡人郭学诗,主持张怀能募化续修。工程完工后,同样邀请聊城籍官员张凤翔撰写碑记,以示纪念。其《重建关圣帝君庙碑记》云:“今天下神祠之盛莫过于帝君,而其威灵感应载诸传记,及耳目所睹,闻灼有的,据历历可数者亦莫过于帝君。……夫国家之有忠义,犹天地之有元气;天地之所以丽星辰、昭日月、载华岳、振大浸者,惟元气。元气在,则虽有损蚀崩溢,而终不移其大常;国家之所以安社稷、培纲常、尊主庇民者,惟忠义;忠义在,则虽历时代变迁而终不致淹灭。”[2]199

明万历十五年(1587),阳谷知县张敬撰《汉关圣帝君灵感碑记》云:“阳谷东北隅旧有帝神祠,不知创自何朝,而碑下有元至正感应碑,代圮代修,底嘉靖间,我大父及我伯考复铁铸圣像而帅而马。凡有祈祷,其应如响,而血食绵绵较诸祠特盛,结社而祀之者种种也。但时移物换,倏东倏西,计十年而常聚者可屈指数。乡民马一变、徐应元等建醮坛祀春秋十年所矣,谋镌石纪事,非敢侈同心,实以志神之德。”[16]289

当然,我们也不能忽视民众在关帝信仰传播中的作用。由于关帝信仰在民间有着深厚的社会基础和巨大的影响力,故民众在其力所能及的范围内,大多乐于修建庙宇,崇祀神灵。和地方官员及士绅对神灵的信仰不同,民众信仰关帝主要是为了禳灾祈福、酬神还愿。如阳谷县阿城镇陶城铺村北有一座关帝庙,一直流传着关帝显圣保护百姓平安的传说。

四、结语

民间信仰不仅是一种特殊的社会意识形态,同时也是一种社会现象和文化现象。它能够真切地反映一个时段或者一个时代的精神活动和意识形态。明清时期聊城地区关帝信仰的盛行并非偶然,而是有着深刻的社会原因。其中一个不容忽视的因素就是山西商人的作用。山西商人成为信仰传播的重要媒介,这也是聊城地区关帝信仰不同于其他地方的显著特色。山西商人之所以在聊城设立会馆,除了聊城地理位置临近山西外,运河所带来的便利水路交通也成为商人们考虑的重要因素。关帝信仰的盛行,无疑成为运河区域社会变迁的重要表征。关帝信仰职能的多元化,使得不同社会群体的利益诉求都能在其身上得到体现,这一点是其他很多神灵所无法比拟的。官方和民间对于关帝都有着各自的信仰需求。地方官员和士绅通过祀神活动,实施社会教化,表达利益诉求,维护社会稳定;普通民众也在热闹的祭祀活动中禳灾祈福、酬神还愿,得到心灵的慰藉和满足,这两方面共同促进关帝信仰不断走向深入和发展。

[1]李维诚纂修.光绪博平县续志[M]//中国地方志集成·山东府县志辑第86册.南京:凤凰出版社,2004.

[2]陈庆藩修,叶锡麟,靳维熙纂.宣统聊城县志[M]//中国地方志集成·山东府县志辑第82册.南京:凤凰出版社,2004.

[3]牛占诚修,周之桢纂.民国茌平县志[M]//中国地方志集成·山东府县志辑第90册.南京:凤凰出版社,2004,

[4]林芃修,马之骦纂.康熙张秋志[M]//中国地方志集成·乡镇志专辑第29册.南京:江苏古籍出版社,1992.

[5]赵翼.陔余丛考[M].栾保群,吕宗力,校点.石家庄:河北人民出版社,1990.

[6]曹树基.洪武时期鲁西南地区的人口迁移[J].中国社会经济史研究,1995(4):16-27.

[7]王见川,皮庆生.中国近世民间信仰:宋元明清[M].上海:上海人民出版社,2010.

[8]董立清,卫东海.关公信仰与明清晋商精神的发展[J].中共山西省委党校学报,2010(4):112-115.

[9]王云.明清山东运河区域社会变迁[M].北京:人民出版社,2006.

[10]李刚,曹宇明.明清工商会馆神灵崇拜多样化与世俗性透析——以山陕会馆为例[J].西安文理学院学报(社会科学版),2011(1):27-31.

[11]张廷玉等.明史[M].北京:中华书局,1974.

[12]赵尔巽等.清史稿[M].北京:中华书局,1977.

[13]周家齐修,鞠建章纂.光绪高唐州志[M]//中国地方志集成·山东府县志辑第93册.南京:凤凰出版社,2004.

[14]杜赞奇.文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,2006.

[15]周竹生修,靳维熙纂.民国东阿县志[M]//中国地方志集成·山东81.府县志辑第92册.南京:凤凰出版社,2004.

[16]董政华修,孔广海纂.光绪阳谷县志[M]//中国地方志集成·山东府县志辑第93册.南京:凤凰出版社,2004.

[责任编辑 文 川]

2016-11-15

聊城大学博士科研启动基金项目“明清时期京杭运河沿线金龙四大王信仰研究”(321051519)

胡梦飞(1985— ),男,山东临沂人,博士,讲师,研究方向:明清史和运河文化史。

K207

A

1008-6390(2017)03-0048-05