洛阳北魏晚期石刻艺术中的西域美术元素

2017-06-01张成渝

张成渝

(北京大学考古文博学院,北京 100871)

洛阳北魏晚期石刻艺术中的西域美术元素

张成渝

(北京大学考古文博学院,北京 100871)

中古时代的洛阳,由于丝绸之路的畅通,与西域各地有着与日俱增的人事往来和文化交流。尤其北魏建都洛阳之际的西域各国,曾与这一东方都会进行着稠迭连绵的人际往来。此间洛阳以龙门石窟佛教美术为中心的石刻艺术遗迹中,即展现出诸多西域美术元素的迹象。该文列举龙门石窟北魏装饰艺术造像中包括连珠纹图案、卷草纹图案、火焰纹图样、法筵纹图案和金翅鸟雕像数种美术题材,与洛阳同期世俗石刻艺术中的翼兽、畏兽造像加以考察、介绍,希冀以此文化遗迹为案例,追溯当年西域美术元素通过东西方文化交流浸染汉地的史踪。

洛阳;西域;龙门石窟;密体意致;翼兽

北魏时代丝绸之路文化交流在洛阳地区行化一方的风情世貌,《洛阳伽蓝记》曾有纪实意义的叙事:“宣阳门外四里至洛水上作浮桥,所谓永桥也。……永桥以南,圜丘以北,伊、洛之间,夹御道有四夷馆。道东有四馆:一名金陵,二名燕然,三名扶桑,四名崦嵫。道西有四里:一曰归正,二曰归德,三曰慕化,四曰慕义。吴人投国者处金陵馆,三年已后赐宅归正里。……北夷来附者处燕然馆,三年已后赐宅归德里。……东夷来附者处扶桑馆,赐宅慕化里。西夷来附者处崦嵫馆,赐宅慕义里。自葱岭已西,至于大秦,百国千城,莫不欢附,商胡贩客,日奔塞下,所谓尽天地之区已。乐中国土风因而宅者,不可胜数。是以附化之民,万有余家。门巷修整,阊阖填列,青槐荫柏,绿树垂庭,天下难得之货,咸悉在焉”①。古籍如此绘声绘色、脍炙人口的记事,反映出北魏建都洛阳时代,由于丝绸之路的畅通,西域文化得以借助往来行旅者的络绎传播,流传于中原地区社会各界的现实生活中。正是这种丝路人际的频繁互动,洛阳地区遂成为当时西域文明十分凸显的国际化都市——散见于这里地上、地下品类丰稔的石刻艺术遗存,即有诸多视觉意象透露着当年西域文化东浸汉地的信息。

本文搜罗北魏时代洛阳地区石刻艺术中带有鲜明西域文化特征的历史遗物,借以揭示当年丝路文明对一座东方都会的意识浸染、物象赋彩。笔者立意之初衷,爰在为丝路发祥时期展示一段故都视界里的文化景观。

一、龙门石窟北魏造像遗迹中西域美术元素捃例

(一)石窟寺装饰雕刻中的连珠纹图样

龙门石窟北魏时期的造像龛中,几无例外地均有构图精美的装饰浮雕出现于主尊造像的剩余空间。其中题材最富西域美术风尚的作品,当属龙门北魏早期像龛建筑结构之间的各式联珠纹装饰图案。

如龙门西山古阳洞北壁镌刻于太和十二年(488)的比丘彗成造像龛,其本尊背光及龛下平座装饰条带内,即有不同样式的连珠纹图案的刻画。尤其是该龛龛下建筑平座的装饰条带中,便刊刻有两列具有二方连续构图特征的连珠、卷草纹样,充分显示出西域装饰图案“密体意致(Poetic Charm of the Ornate Pattern)”的艺术情调。

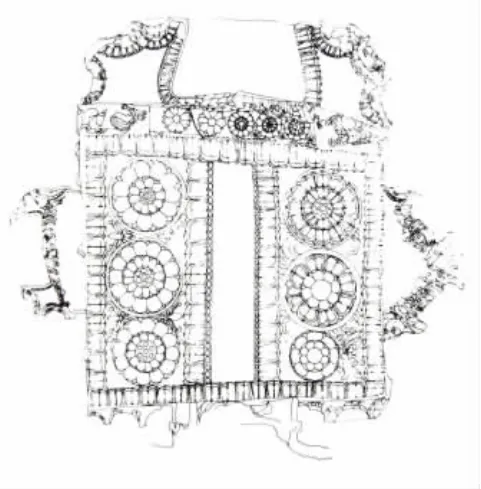

该龛装饰条带的上列,由一组排列规整、分割均匀的连珠纹影雕所构成。每一连珠单元的外层,各以方向相同的变体莲花花瓣相旋绕,从而使这类容易形成平板感觉的造型板块展现出一种富于动感的视觉效果。尤其值得留意的是,在这类连珠纹单体的内部,以一一间隔的规划设计,刻画出了对向莲花化生和带翼神兽相间排列的图案内容,从而使这一浮雕图案传达出明显的萨珊波斯装饰美术的因素(见图1)。

图1 龙门石窟古阳洞北魏比丘慧成造像龛下连珠纹装饰浮雕

考古遗迹显示,远在公元前6世纪的西亚地区,连珠纹图案即流行于阿契美尼德王朝的波斯建筑装饰雕刻中。如兴建于公元前522年,前后费时六十余年、历经三个朝代才得以完成的波斯波利斯宫殿遗址,其各式建筑部位都充斥着二方连续的浮雕连珠纹图案。逮及萨珊王朝继统波斯,连珠纹装饰图案,尤其是连珠圈纹图案,遂又成为这一西亚王朝最为流行的装饰纹样(见图2)。

图2 波斯波利斯遗址石刻中的连珠纹浮雕

就佛教文物遗迹来说,法国吉美国立亚洲艺术博物馆(Musée National des Arts Asiatiques-Guimet)收藏的阿富汗Paitava出土的一件公元2-3世纪的“释迦牟尼在舍卫城神变中的焰肩佛像”雕刻中,即见有连珠纹的装饰纹样。这说明公元前后的中亚,连珠纹已有相当的流行。

再例如,在萨珊风格的织锦(Sasannian’figured silks)中,以含有对兽或对鸟图案为母题的连珠圈纹,曾风行于波斯故地的这一生活物品中,从而形成当地以各种圆形和椭圆形连珠纹图案作为审美主题的艺术时尚。

连珠纹图案约于5—7世纪之际沿丝绸之路经西亚、中亚传入中国。其间,富于希腊化风格的犍陀罗佛教艺术,又以其极具装饰化的美术风尚,将连珠纹这一西域美术样本传递于龟兹石窟、河西石窟、云冈石窟乃至龙门石窟佛教造型艺术中的连珠纹装饰图案,即是丝绸之路这一文化动脉信息传递的结果。

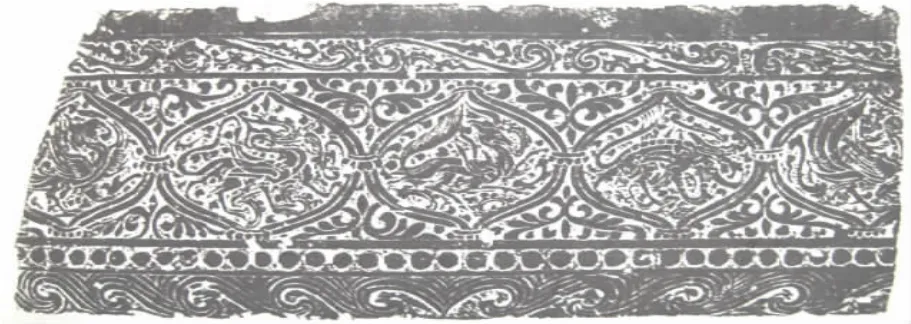

(二)石窟寺装饰雕刻中的卷草纹图样

另在古阳洞比丘慧成造像龛平座装饰条带的下列,古代雕刻艺术家以单线勾勒的雕刻手法,刻画出了一列疏密有致、线条流畅、结体充实、极富弹性旋律的卷草纹样。图中,柔丽回环的忍冬,气息鲜活的葡萄、攀缘在枝的灵鸟,……均以其措置得当的空间布局和阴阳协调的分档布白,展现了西方“密体”图案艺术的审美韵致(见图3)。

图3 龙门石窟古阳洞北魏比丘慧成造像龛平座间的卷草纹样

又该窟同壁西侧北魏时代的杨大眼造像龛,龛下平座间亦有卷草纹浮雕。同窟南壁北魏比丘法生造像龛的平座横栏间,并有忍冬纹样式的卷草纹装饰浮雕。

若从佛教石窟艺术装饰题材上考察,这种连珠纹装饰纹样大抵自西域经由中亚丝路古道、河西走廊及鄂尔多斯草原丝路传播于东方。这由意大利庞贝遗址(见图4)及同期的维罗纳故城遗址、中国克孜尔石窟、吐鲁番古代遗址、敦煌石窟、云冈石窟等雕刻绘画、丝织图案中所见大量同类美术题材可以想见其必然①如1915年,斯坦因在吐鲁番阿斯塔那墓地曾发现一批以波斯“萨珊式”(Sasanian)织锦所做的覆面,其中即见有数量众多的以动物造型为单元的连珠纹图案。参见A.斯坦因:《亚洲腹地》,第2卷,伦敦,1928年,第676、680-706页。。此外,龙门石窟古阳洞内与比丘慧成、杨大眼像龛同在一列的魏灵藏、孙秋生、比丘法生等像龛(见图5),其龛楣下的拱柱除亦刻画为分成两节的“多立克”柱式外,且柱身通体又为线条繁密的各式卷草纹样所布满,从而透露出浓郁的域外建筑“密体”装饰艺术的风范。

图4 意大利庞培遗址出土的卷草纹浮雕

图5 龙门石窟古阳洞北魏佛龛拱柱间所见的卷草纹装饰纹样

通过对龙门石刻北魏装饰艺术中这类植物纹样的考察,我们可以发现,北魏佛教艺术中这类结体繁缛的植物纹样,与石窟内同期出现的葡萄纹、忍冬纹装饰雕刻,实际上应受到西亚、中亚装饰雕刻艺术母题和美术技法的影响②宿白:《中国石窟寺研究》,北京:文物出版社,1996年,第79页。。

(三)石窟寺雕刻中的火焰纹装饰图样

龙门石窟西山南段紧邻路面的交脚弥勒像龛(见图6),是龙门石窟建造年代最早的佛教石刻艺术遗迹。其本尊交脚弥勒身后火焰辉辉的背光图案,从美术题材视域和艺术技巧处理角度,都能看出西域文化影响的迹象。

图6 龙门石窟西山北魏交脚弥勒像龛的背光雕饰

阅藏得知,《观无量寿经记》《佛说观佛三昧海经·观相品》《大智度论》等多种佛典均有描绘佛陀背光的内容。敦煌学界前辈贺世哲先生在《敦煌莫高窟北朝石窟与禅观》一文中,曾节引《禅秘要法经》论述了僧人坐禅观像时,种种观想佛像身光、圆光、顶光的仪象感受③贺世哲:《敦煌莫高窟北朝石窟与禅观》,《兰州大学学报》(哲学社会科学版)1980年第2期,第44-45页。。从中可以看出佛教信仰体系已将佛陀身后背光的存在,视为童话般的奇异瑞像。

时至今日,包括龟兹石窟在内的众多中亚佛教造像艺术中,亦有数量庞大的伴有身光的佛像。可见这一美术题材在广大佛教信众中有着普遍的信仰价值。

1971—1977年,苏联考古学家斯塔维斯基(Б.Я.СтависКий)主持发掘了地处西域的卡拉切佩(Kara-Tepe)佛寺遗址。在其B组寺院回廊南墙的壁画中,发现了一幅被称为“佛与比丘图”的壁画④图见姜伯勤《论呾密石窟寺与西域佛教美术中的乌浒河流派》,《段文杰敦煌研究五十年纪念文集》,北京:世界图书出版公司,1996年,第38页。。

考古研究表明,这幅描绘于迦腻色迦时代前后的寺院壁画,其中的佛陀背光装饰图案,是迄今所见的最早的佛像背光美术样品。考虑到这件美术作品在研究佛教艺术方面具有重大的意义,斯塔维斯基就此图象的出现,在考古学领域提出了一个产生于贵霜的“图象学类型”的问题①Б.Я.Ставиский,Кущаская Бактрця:Проблеми истории и культуры,Москва,1977,с.с.231-232.。实际上,这种出于考古类型学的归纳,与中国考古界前辈提出的“模式”学说,有着相似义理的意义②宿白:《凉州石窟遗迹与“凉州模式”》《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》,《中国石窟寺研究》,北京:文物出版社,1996年,第39-51、114-144页。。出于这样的认识,我们将斯塔维斯基提出的贵霜“图象学类型”,称之为“贵霜模式”或许更加符合佛教艺术发展史的整体流程轨迹。

随着佛教艺术的东传,大约东汉晚期佛像背光这一美术题材遂又行化于东方。后及4—5世纪,克孜尔石窟第17窟菩萨说法图中,菩萨身后即有头光、背光的描绘。敦煌莫高窟北凉(421—439)时代的第268、272等窟中,亦有头光和背光的彩绘。至于平城时代的云冈石窟,佛像背光更是光彩照人、琳琅满目,从而形成中国北方佛教艺术遗产中一道让人赏心悦目的靓丽风景。而龙门石窟此类造像题材的出现,无疑正是中外这一美术传统的继承和延伸③张乃翥:《洛阳与丝绸之路》,北京:国家图书馆出版社,2009年,第244页。。

不仅如此,通过以上包括连珠纹、卷草纹、火焰纹等美术装饰题材的考察,我们可以发现这种源于西域地区的美术题材,在东方佛教造型艺术中的构图运用,往往显示出与其他美术题材如七佛、供养天人、伎乐天人乃至佛传故事等交互叠加、集于一炉的画面设计意趣。如龙门石窟古阳洞、莲花洞、石窟寺、火烧洞等众多佛龛造像的背光装饰图案中(见图7),即反复显示出这一美术创作的程式性套路,从中传达出古代艺术家通过这些美术题材的剪裁组合、视像搭配,力图以密集的视觉载体为教门信士提供审美愉悦的创作理念,古代艺术家的创作实践,具有鲜明的主导意识的支配,从而传达出东方佛教艺术在视觉形象的选取上汲取了西方造型艺术强烈的充分化意识,由此形成中古东方装饰美术享誉一时的“密体意致”。

图7 龙门火烧洞南壁北魏佛龛本尊身后的装饰纹样

(四)石窟寺雕刻中的法筵纹样装饰图案

在龙门石窟魏唐时代长达三百余年的规模化营造史上,见于官修正史文献记录的石窟工程,唯一的一例即为今日坐落于伊阙北段的“宾阳三窟”。

《魏书》载该窟时事有曰:

景明(500—503)初,世宗诏大长秋卿白整,准代京灵岩寺石窟,于洛南伊阙山为高祖、文昭皇太后营石窟二所。初建之始,窟顶去地三百一十尺。至正始二年(505)中,始出斩山二十三丈。至大长秋卿王质,谓斩山太高,费功难就,奏求下移就平,去地一百尺,南北一百四十尺。永平(508—511)中,中尹刘腾奏为世宗复造石窟一,凡为三所。从景明元年(500)至正光四年(523)六月已前,用功八十万二千三百六十六④〔北朝〕魏收:《魏书》卷114《释老志》,北京:中华书局,1974年,第3043页。。

史籍如此之记事,给人们了解这一皇家工程的人文背景提供了弥足珍贵的信息。这在中国石窟寺系统中与云冈石窟的同类记事属于仅有的两例。同书同卷载道:“和平(460—465)初,(道人统)师贤卒,昙曜代之,更名沙门统。初,昙曜以复佛法之明年,自中山被命赴京。值帝出,见于路,御马前衔曜衣,时以为马识善人。帝、后奉以师礼。昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”⑤〔北朝〕魏收:《魏书》卷114《释老志》,北京:中华书局,1974年,第3037页。。由此可见,官方史书当时即以主流文献的纪事方式,突出地显示了这两座石窟在中国像教史上特有的国家意义。

由于宾阳三窟属于北魏皇室经营的佛教艺术工程,所以该窟的劳务投入与云冈昙曜五窟一样“雕饰奇伟,冠于一世”。这从该窟窟内体量宏大、刻工精美的“法筵”地坪装饰图案可以获一有力的佐证。

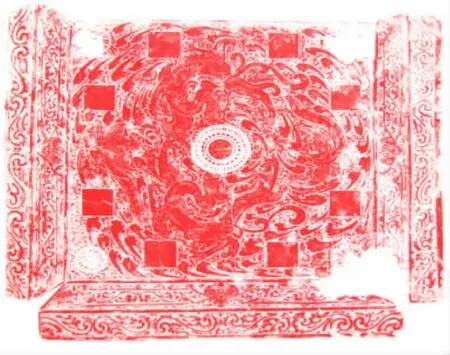

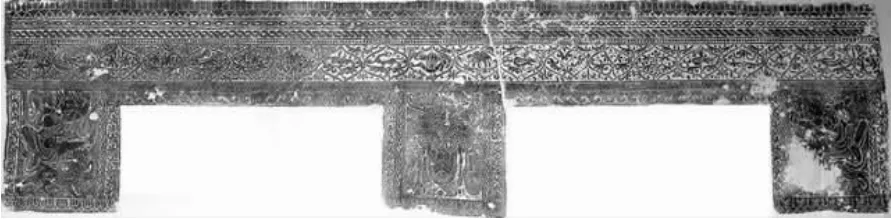

在宾阳中洞的窟内地面上,由窟口通向本尊坐佛的甬道的两侧,雕有四朵形体硕大的莲花象征“法筵”的地坪图案,由此开启龙门石窟洞窟内部雕刻地面装饰的先河,从中可以看到北魏皇室功德窟龛装饰工艺劳动投入的巨大。与此装饰工艺相随从,宾阳北洞与之同期的北魏施工中,亦有24朵莲花构成一铺完整的地毯式地坪图案①图版参见龙门文物保管所、北京大学考古系编《中国石窟·龙门石窟(一)》,实测图·宾阳三洞平面图,北京/东京:文物出版社、株式会社平凡社,1991年。。

除了宾阳三窟南、北两窟的地坪莲花雕饰之外,龙门石窟北魏时期的大型洞窟还有竣工于孝昌三年(527)的太尉公皇甫度功德窟,亦有一铺雕饰精美的莲花地坪图案(见图8)。这一洞窟的功德主皇甫集,乃北魏胡灵太后的舅氏,正是胡氏执御国衡期间权倾朝野、炙手可热的名士。皇甫氏洞窟地势高敞、体量宏大,做工极尽庄严、瑰丽,充分显示了北魏上层佛教功德的华奢。

图8 龙门石窟北魏孝昌三年皇甫公造像窟内地坪浮雕图案

从民俗文化学和艺术人类学角度审视,龙门石窟以上北魏窟龛中的地面装饰浮雕,实际正是当时上层信教阶层日常法事活动中赖以依止的“法筵”作派的模拟。这种生活用具在佛教传入汉地后,已是法相场合效仿梵乡律仪不可或缺的物品。

有关法筵在佛教场合的使用,中古时期的中外叙事中并有文献的涉及。

孔稚珪《北山移文》:

至其纽金章,绾墨绶,跨属城之雄,冠百里之首。张英风于海甸,驰妙誉于浙右。道帙长摈,法筵久埋。敲扑喧嚣犯其虑,牒诉倥偬装其怀。琴歌既断,酒赋无续,常绸缪于结课,每纷纶于折狱,笼张赵于往图,架卓鲁于前箓,希踪三辅豪,驰声九州牧②〔南朝〕萧统编、〔唐〕李善注:《文选》卷43,北京:中华出局,1977年,第613页。。

又《北齐书》卷24《杜弼传》:

[武定]六年(548)四月八日,魏帝集名僧于显阳殿讲说佛理,弼与吏部尚书杨愔、中书令邢邵,秘书监魏收等并侍法筵。敕弼升狮子座,当众敷演③〔唐〕李百药:《北齐书》卷24《杜弼传》,北京:中华书局,1972年,第350页。。

此外,法筵出现于汉地佛教场合的实例,更有僧史记事见其端倪:

圣历元年(698),则天太后诏请于阗三藏实叉难陀与大德十余人,于东都佛授记寺翻译《华严》。僧复礼缀文,藏公笔授,沙门战陀、提婆等译语。僧法宝、弘置、波仑、惠俨、去尘等审覆证义。太史太子中舍(贾)膺福、卫事参军于师逸等同共翻译。则天与三藏大德等于内遍空寺,亲御法筵,制序刊定。其夜,则天梦见天雨甘露。比至五更,果有微雨、香水之雨。又于内苑庭沼中,生一茎百叶莲华。绿枝红葩,香艳超伦④《大正藏》,第51册,〔唐〕惠英撰、胡幽贞纂:《大方广佛华严经感应传》,台北:新文丰出版公司,1983年,第176页。。

智升《开元释教录》卷9《总括群经录》上之九:

沙门释义净,齐州人,俗姓张,字文明。髫龀之年,辞荣落彩。于是遍询名匠,广探群藉。内外娴晓,今古遍知。年十有五,志游西域。仰法显之雅操,慕玄奘之高风。加以勤无弃时,手不释卷。弱冠登具,逾厉坚贞。咸亨二年(671)三十有七,方叶夙怀,遂之广府。……暨和帝龙兴,神龙元年乙巳(705),于东都内道场译《孔雀王经》,又于大福先寺译《胜光天子》《香王菩萨咒》《一切功德》《庄严王》等经上四部六卷。沙门盘度读梵文,沙门玄伞笔受,沙门大仪证文,沙门胜庄、利贞等证义,兵部侍郎崔湜、给事卢粲等润文正字,秘书大监驸马都尉观国公杨慎交监护。和帝心崇释典,制序褒扬,号为《大唐龙兴三藏圣教序》。帝御洛城西门,宣示群辟。净所新翻,并令标引。二年丙午(706)随驾归京,敕于大荐福寺别置翻经院处之。三年丁未(707)帝召入内,并同翻经沙门九旬坐夏。帝以昔居房部,幽厄无归。祈念药师,遂蒙降祉。贺兹往泽,重阐洪猷。因命法徒,更令翻译。于大佛光殿译成二卷,名《药师琉璃光七佛本愿功德经》。帝御法筵,手自笔受①智升:《开元释教录》卷9《总括群经录》,《大正藏》,第55册,台北:新文丰出版公司,1983年,第568-569页。。

可见这一道场名物通行于两京之宫廷。

实际上,来自佛国印度的信息,更为人们了解这一名物渊源提供了珍贵的文献依据。《大唐西域记》卷5《羯若鞠阇国》条载事有谓:

今王本吠奢种也。字曷利沙伐弹那(唐言光增)。……号尸罗阿迭多(唐言戒日)。……遂总率国兵、讲习战士、象军五千,马军二万,步军五万,自西徂东,征伐不臣。象不解鞍,人不释甲。于六年中,臣五印度。既广其地,更增甲兵。象军六万,马军十万。垂三十年,兵戈不起,政教和平,务修节俭。营福树善,忘寝与食。令五印度不得啖肉,若断生命,有诛无赦。于殑伽河侧,建立数千窣堵波,各高百余尺。于五印度城邑乡聚、达巷交衢,建立精庐。储饮食、止医药,施诸羁贫,周给不殆。圣迹之所,并建伽蓝。五岁一设无遮大会,倾竭府库,惠施群有。唯留兵器,不充檀舍。岁一集会,诸国沙门于三七日中,以四事供养。庄严法座,广饰义筵。令相摧论,校其优劣。褒贬淑慝,黜陟幽明。若戒行贞固、道德淳邃,推升师子之座。王亲受法,戒虽清净,学无稽古。但加敬礼,示有尊崇②〔唐〕玄奘、辩机著、季羡林等校注:《大唐西域记校注》卷5《羯若鞠阇国》条,北京:中华书局,1985年,第428-429页。。

不仅如此,宾阳中洞的地坪雕饰图案中,尚且见有涉及域外文化内涵而带有叙事寓意的题材内容。

如该窟地坪贴近本尊坐佛护法神兽的地面上,刻有象征水流波浪的纹饰。其水波纹饰的间隙,又有上身及手、足露出水面的人物和水鸟、鱼类的片段画面。由于这一组石刻画面处于该窟不够显眼的位置,因而这一铺叙事性雕刻的内在含义从未引起业内同仁的关注。

结合宾阳中洞三世佛主像的题材设置,学者们认为该窟造像内容应是《法华经》主题文本的图示③刘慧达:《北魏石窟中的“三佛”》,《考古学报》1958年第4期,第91-101页。。

前贤学人的以上研究成果,使我们意识到这一组石刻图画的确切寓意,也应该到《法华经》中去寻找。

按罗译《妙法莲花经》卷7《普门品》,叙观世音菩萨拯人火难、水难、风难法门有谓:“若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故。若为大水所漂,称其名号,即得浅处。若有百千万亿众生,为求金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、珍珠等宝,入于大海,假使黑风吹其船舫,漂堕罗刹鬼国,其中若有乃至一人,称观世音菩萨名者,是诸人等,皆解脱罗刹之难”④《大正藏》,第9册,台北:新文丰出版公司,1983年,第56页。。

比勘佛经叙事、洞窟刻画之内容,显然宾阳中洞这一组石刻图画描绘的正是《法华经》上述经文有关“水难”的一幕。

宾阳中洞这一组石刻图画,以确切的美术信息表明洛阳石窟造像与鸠摩罗什译经成果的内在联系,从而让人们对龙门石窟与西域文明的互动关系有了一个背景性认识。龙门武周时代的大万五佛洞,前壁门拱两侧刊有鸠摩罗什译《佛说阿弥陀经》和菩提流支译《金刚般若波罗蜜经》,可从另一侧面印证洛阳佛教文化与西域文明关系的密切⑤张乃翥:《龙门石窟与西域文明》,郑州:中州古籍出版社,2006年,第87-88页。。

由此可见,作为北魏国家主流意识形态产物的宾阳中洞,其局部雕塑艺术的题材选取,已处处表现出与该窟整体信仰意识尽量吻合的情势。如果将这一艺术创作置于该窟其他美术遗迹的总体系列中——如东壁浮雕维摩变、佛本生故事,礼佛图、十神王造像;南北两壁主像脚下的圆雕莲花;窟顶流苏跌宕、伎乐飘逸的华盖藻井加以审查,我们无疑可以看到,北魏皇室的佛教功德艺术,在题材设置、艺术展示的宏观构思方面,有着严密的整体意识。而这种整体意识紧紧统驭石窟艺术主题的工程理念,正式包括阿旃陀石窟、巴米扬石窟在内的印度、中亚佛教石窟艺术的既有传统。

(五)石窟寺雕刻中的金翅鸟形象

在龙门石窟西山的石窟寺、唐字洞、汴州洞等几座北魏洞窟中,可以见到这些洞窟窟檐的汉式屋形建筑装饰雕刻中,各有一尊振翮欲飞的频迦陵鸟的美术形象(见图9),由此形成一种颇见域外审美情调的视象景观。尤其唐字洞屋形窟檐正脊间所雕的这一美术形象,鸟头且被刻画为人头的模样,从而显示出浓郁的西域美术风尚的格调。

图9 龙门石窟皇甫集造石窟寺窟檐中的金翅鸟造型

征诸佛教典籍文献,我们知道所谓频迦陵鸟者,即迦楼罗、迦罗频伽或迦陵频迦之略称,亦即“妙音鸟”之音译。该鸟又称”金翅鸟”,源自古代印度神话传说,为佛教天龙八部之一的护法形象。传说中是天地间的凶禽猛兽,威力无穷,以龙为食,两翼相去三十六万里,居于须弥山的北方。频迦陵鸟的形象多为人面、鸟嘴、羽冠,腰部以上为人身,以下为鸟身。中国最早的频迦陵鸟形象出现在敦煌石窟的壁画中。

按佛教经典的说法,此鸟常住极乐净土,每于佛前聆听说法,享诸妙音。更因能够降伏诸种恶龙而宏通佛法有益于信众。

如《长阿含经》卷19:谓佛告比丘,言金翅鸟有卵生、胎生、湿生、化生等四种。卵生之金翅鸟可食卵生之龙;胎生之金翅鸟可食胎生、卵生之龙;湿生之金翅鸟可食湿生、卵生、胎生之龙;化生之金翅鸟可食化生及其余诸种之龙。

“若卵生金翅鸟欲搏食龙时,从究罗睒摩罗树东枝飞下,以翅搏大海水。海水两披二百由旬,取卵生龙食之。随意自在。……若胎生金翅鸟欲搏食卵生龙时,从树东枝飞下,以翅搏大海水。海水两披二百由旬,取卵生龙食之。自在随意。若胎生金翅鸟欲食胎生龙时,从树南枝飞下,以翅搏大海水。海水两披四百由旬,取胎生龙食之。随意自在。……湿生金翅鸟欲食卵生龙时,从树东枝飞下,以翅搏大海水。海水两披二百由旬,取卵生龙食之。自在随意。湿生金翅鸟欲食胎生龙时,于树南枝飞下以翅搏大海水。海水两披四百由旬,取胎生龙食之。自在随意。湿生金翅鸟欲食湿生龙时,于树西枝飞下,以翅搏大海水。海水两披八百由旬,取湿生龙食之。自在随意。化生金翅鸟欲食卵生龙时,从树东枝飞下,以翅搏大海水。海水两披二百由旬,取卵生龙食之。自在随意。化生金翅鸟欲食胎生龙时,从树南枝飞下,以翅搏大海水。海水两披四百由旬,取胎生龙食之。随意自在。化生金翅鸟欲食湿生龙时,从树西枝飞下,以翅搏大海水。海水两披八百由旬,取湿生龙食之。化生金翅鸟欲食化生龙时,从树北枝飞下,以翅搏大海水。海水两披千六百由旬,取化生龙食之。随意自在。是为金翅鸟所食诸龙”①〔后秦〕佛陀耶舍共竺佛念译《长阿含经》卷19第四分《世记经·龙鸟品》第五,《大正藏》,第1册,第127页,台北新文丰出版公司,1983年。。

《佛说观佛三昧海经》卷1,亦载此鸟以业报之故,得以诸龙为食,于阎浮提一日之间可食一龙王及五百小龙。

“复次父王,阎浮提中及四天下有金翅鸟,名正音迦楼罗王,于诸鸟中快得自在。此鸟业报应食诸龙,于阎浮提日食一龙王及五百小龙。明日复于弗婆提,食一龙王及五百小龙。第三日复于瞿耶尼,食一龙王及五百小龙。第四日复于郁单越,食一龙王及五百小龙。周而复始,经八千岁。……佛告大王。诸善男子及善女人。正念思惟诸佛境界。亦复如是”②〔东晋〕佛陀跋陀罗译《佛说观佛三昧海经》卷1,《大正藏》,第15册,台北:新文丰出版公司,1983年,第643页。。

在大乘诸经典中,金翅鸟列属八大部众之一,与天、龙、阿修罗等共列位于佛陀说法之会座。

从早期佛教遗迹考察,名为迦楼罗的金翅鸟形像有多种,印度山奇窣堵坡遗迹中之迦楼罗神鸟,仅为单纯之鸟形而已。此鸟传于后世之形像,则大多为头翼爪嘴如鹫,身体及四肢如人类,面白翼赤,身体金色。可见早期佛教雕刻艺术,已有金翅鸟的崇拜。

龙门石窟之有频迦陵鸟驻足于屋形窟檐的正脊,从其在窟龛建筑结构上所处的显要地位来考察,明显与所在窟龛的内在主题含有重要的联系。我们感到,金翅鸟在这些佛教文化遗产中的出现,显然示意着上述洞窟赋有慰藉人心的净土道场的含义。

在龙门石窟以上所见的三处金翅鸟雕刻遗迹中,最值得人们留意的当属龙门西山南段的石窟寺佛龛。该窟是北魏孝昌三年(527)胡灵太后舅氏“太尉公”皇甫度所施的功德窟,在龙门北魏石窟中是仅次于宾阳中洞的大型佛教艺术工程。该窟不仅内部雕刻极尽华奢、繁缛之状貌,更在窟口立面设计中采用庑殿顶窟檐雕饰显示其文化元素的多元与交汇——雕有“七佛”和伎乐天人的尖拱形佛窟窟楣与硕大鸱吻烘托下的庑殿顶窟檐融汇于一炉,本身就体现出东西方建筑文明的交流。加之窟檐正脊振翮欲飞的金翅鸟突兀形象的展示,愈发突显了这一佛教艺术遗迹兼容中外艺术创作的审美价值。

造型体量与石窟寺相近的同类石窟遗迹,是龙门大卢舍那像龛北侧崖壁底层的唐字洞窟檐。唐字洞屋形窟檐正脊的中央,圆雕一躯头部饰为人面的金翅鸟,这较石窟寺同一造像题材更加显示出西域文明的浓郁。

相对于以上两例窟檐雕刻,地处龙门西山老龙窝北侧的汴州洞,因体量偏小不为人们所留意。值得人们思考的是,这一铺造像与以上两窟同类题材俱为北魏时期的遗迹,与隋唐期间龙门石窟未见同类艺术题材形成强烈的对比。龙门魏唐石窟的分野,金翅鸟题材的有无,似乎可属一项值得人们思考的命题。

二、洛阳地区北魏文化遗存中的西域美术元素

(一)洛阳地区北魏石刻艺术中的翼兽形象

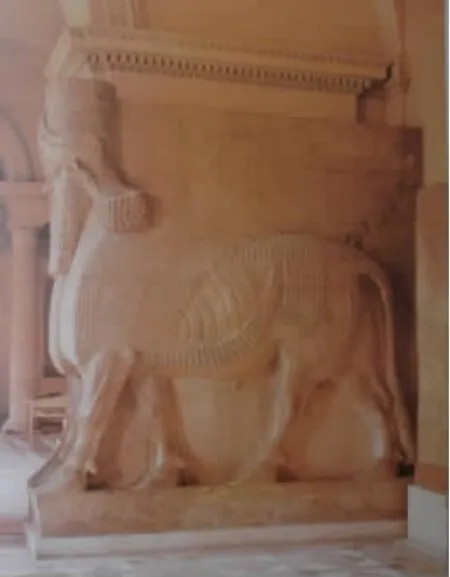

1992年底,洛阳市孟津县油坊街村出土石刻翼兽一躯。翼兽连底板通高192厘米,身长295厘米。这件石刻总体的造型特征类似一尊行走的狮子。其口中带有夸张含义的长舌,反卷下垂,贴于胸际。这一石刻动物头部的两侧,鬃毛翻卷,意气风发,极具绘声绘色、生动传神的艺术张力(见图10)。从其躯体造型的弹性韵律及琢磨圆润的表面修饰技法上考察,这件美术作品与南朝陵墓的神道翼兽具有极其相似的艺术意致,故其制作年代应属北魏建都洛阳的时期。

图10 洛阳邙山油坊街村出土的北魏翼兽

美术史研究表明,我国自两汉伊始即有带翼神兽的出现。这与此间东西方文化交流有着密切的联系。在洛阳地区,除了东汉墓葬神道见有带翼神兽外,北魏石刻文物中此类艺术图像已为常见的美术题材。

如早年洛阳邙山出土北魏神龟三年(520)的元晖墓志,志石四周装饰线刻中,即有带翼神兽的刻画①图版参见赵万里《汉魏南北朝墓志集释》,图55,北京:科学出版社,1956年。。

又如邙山出土正光三年(522)冯邕妻元氏墓志,志石左、右两侧的立面上,在畏兽形象的两端,亦镌刻有驼首鸟足的翼兽②图版参见赵万里《汉魏南北朝墓志集释》,图57之2,北京:科学出版社,1956年。。

另外,在龙门石窟北魏时代的造像遗迹中,多有护法动物的雕刻。如竣工于正光四年(523)的宾阳中洞,其西壁本尊座前的两侧,即有一对高达146、155厘米的护法翼兽(见图11),这在龙门石窟的同类艺术雕刻中,属于仅有的一例。

图11 龙门石窟宾阳中洞本尊座前的翼兽雕刻

再如,洛阳出土正光五年(524)元谧石棺的左、右两梆,其线刻装饰图画中,亦见有精美的衔环铺首、翼虎、驼首翼兽、焰肩畏兽、乘鹤仙人、飞仙、天莲花、化生童子、频迦陵鸟等多种装饰图案(见图12)③图版采自黄明兰《洛阳北魏世俗石刻线画集》,北京:人民美术出版社,1987年,第31页。。顶面题额的四周,除有浮雕莲花、摩尼宝珠、焰肩畏兽形象之外,其上下两面另有人首鸟身、驼首鸟身、鹿首鸟身的神异动物形象(见图13)。

图12 洛阳出土北魏元谧石棺左梆所见的翼兽雕刻

图13 洛阳出土北魏苟景墓志盖所见的翼兽雕刻

除此之外,洛阳博物馆近代收藏的一些北魏墓葬石刻中,更有不少的翼兽美术形象的出现①图版采自黄明兰《洛阳北魏世俗石刻线画集》,北京:人民美术出版社,1987年,第71、92页。。从中折射出北魏时代西方美术题材浸染华夏的种种迹象(见图14、15)。

图14 洛阳出土北魏石棺所见翼兽

图15 洛阳出土北魏墓志盖所见翼兽造型

洛阳地区以上见有膊翼神兽的文物遗存,大体反映了公元1—6世纪伊洛平原上这类文化遗产迤逦延续的历史轨迹。

考世界文化史上有翼神兽美术题材的策源地,据业已发现的考古学信息显示,远在公元前3千纪后半叶两河流域苏美尔文明的故乡。自此而后,随着西亚地区各民族文化交流的日益增进,这类美术题材遂又传播至埃及、波斯、中亚七河流域及漠北斯基泰部落和阿尔泰部落。

在世界美术史上,这种刻画有膊翼的神兽,尤其是被刻画为鹰首、兽足的有翼神兽,尝被西方人称之为“格里芬(griffen)”。这种艺术题材的早期文化含义及其在西方各地、各时期的文化联系,迄今学术界尚不十分清晰。其中,自阿契美尼德王朝(Achaemenid Period,B.C550-B.C330)以来流行于中亚及其周围地区的“格里芬”,尝被视为太阳的象征或日神的化身,具有古波斯祆教美术题材的突出含义②S.J.Rudenko,“The Mythological eagle,the gryphon,the winged lion,dnd the wolf in the art of northem nomads,”Artibus Asiae,1958,vol.21,pp.101-122;Guitty Azarpay,“Some classical and Near Eastern motifs in the art of Pazyryk,”Artibus Asiae,1959,vol.22,pp.313-339;转引自李零:《论中国的有翼神兽》,《入山与出塞》,北京:文物出版社,2004年,第119页。。

但是,无论如何,这种带翼的、有各种动物原型组合在一起的美术题材,属于西域古国带有地域传统的文化遗产,则是毫无疑义的,这从西方早期美术遗迹的考察可以获得确切的印证。

从文物资料方面考察,自两河流域的巴比伦延至埃及乃至伊朗高原的波斯古代美术遗存中,已不乏各式翼兽雕刻的发现。

如现藏于牛津阿什姆林博物馆的一件出土于埃及的公元前3000年的片岩雕板,其正、反两面均以浮雕手法镌刻着包括狮子、牛、羊、羚羊、盘羊、鹿、长颈鹿、狗及鹰首翼兽、长吻怪兽等动物形象(见图16)③图版采自李建群《古代埃及和美索不达米亚美术》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第48页。。在这一极具装饰风格的造型板块上,上古艺术家以娴熟的刻画技巧将如此众多的美术素材,通过高超的空间穿插手段,安排得井然有序!其画面题材布局之密集、构图意境之繁复,给人留下强烈的视觉冲击。

图16 牛津阿什姆林博物馆藏出土于埃及公元前3000年的片岩雕板上所见的翼兽

另如公元前3千纪晚期的伊朗席莫斯基王朝(Shimashki Dynasty)时代,那里生产的鹫首英雄斧头上,便有一尊“翼龙”的浮雕①图版参见施安昌《圣火祆神图像考》,《故宫博物院院刊》2001年第1期,第68页。,由此可见上古时代的西亚人民,对翼兽艺术有着一种发自本心的热爱。

在古代美索不达米亚(Mesopotamia)的亚述(Assyria)时代,更有发达的翼兽石刻出现于亚述、巴比伦帝国的历史文物中,如巴黎卢浮宫藏西亚克沙巴城萨尔贡宫殿遗址出土的数尊公元前721—705年的亚述翼兽(Winged bull)(见图17)。这类翼兽,牛身、人面,头顶著冠,肩膊生翼,周身张弛着亚述文化艺术特有的雄浑气质②图版引自劳伦斯·高文(Sir Lawrence Gowing)等编《大英视觉艺术百科全书》(THE ENCYCLOPEDIA OF VISUAL ART),第1 卷,台湾大英百科股份有限公司、广西出版总社、广西美术出版社,1994年,第87页。。

图17 卢浮宫藏克沙巴城萨尔贡宫殿遗址亚述前721-705年高396厘米的翼兽

而继亚述帝国衰落之后崛起于西亚的波斯阿契美尼德王朝,其遗存至今的宫殿遗址中,也有带翼神兽的诸多刻画。

如在波斯大流士大帝(Darius,B.C 521-B.C 485)首都波斯波利斯(Persepolis)都城遗址中,在一处被称为“万国门”的墙体的正面,即雕刻有一铺神采四溢的人面翼兽像(见图18)。同一遗址上大流士一世创建的“谒见殿”台基浮雕中,也可以看到公元前6至前5世纪的同类艺术题材。此外,在这一“谒见殿”遗址台基东侧的浮雕中,一幅翼狮扑食牡牛的画面,更带有叙事意义艺术构思,从而反映出当年波斯人民对这一美术题材情有独钟。

图18 波斯波利斯万国门遗址所见翼兽雕刻③图版采自罗世平、齐东方《波斯和伊斯兰美术》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第37页、第40页、第46页。

除此之外,另在南亚印度早期的佛教石刻艺术中,也有同类美术题材的出现。如建于前期安达罗(Andhra)时代(约B.C 35年前后)的桑奇大塔(Great Stupa at Sanchi)塔门建筑中,其北门、东门的砂岩装饰雕饰内即有诸多带翼狮子的雕刻(见图19)④图版采自王镛《印度美术》,北京:人民大学出版社,2004年,第71页。。这种具有佛典叙事含义的装饰美术,随着佛教艺术的传播,已经落植于中原地区的文化遗迹中。

图19 印度山奇佛塔东门过梁上所见的翼兽

实际上,古代艺术家在创作这类有翼神兽的时候,其创作意识恰恰处于一种开放、畅想的状态,这就造成同类艺术题材呈现出艺术面貌的局部差异,进而这类美术作品又因形态各异被人们赋予了“司芬克斯(sphins,人面狮身)”“格里芬(griffin,鹰首狮身)”“飞马(Pegasus,人首马身)”“齐美拉(chimera,狮身,背起羊头,蛇尾)”“拉马苏(lamassu,人首牛身或人首狮身)”“森莫夫/森木鲁(senmurv,兽首鸟身)”等等称呼不一的概念名称。

世界文化史上诸如此类的美术图像,早已引起了近代学界的广泛关注。迄今为止,一些留心文化动态传播的学者,对此已经作了带有开拓意义的研究①参见S.J.Rudenko,“The Mythological eagle,the gryphon,the winged lion,dnd the wolf in the art of northem nomads,”Artibus Asiae,1958,vol.21,pp.101-122;Guitty Azarpay,“Some classical and Near Eastern motifs in the art of Pazyryk,”Artibus Asiae, 1959,vol.22,pp.313-339;王鲁豫:《河北内丘石雕神兽考察小记》,《美术研究》1987年第4期,第86-87页;李学勤:《考古学随笔》,香港:中华书局,1991年,第117-125页;林俊雄:《スキタイ时代にぉけけるリフイン图像の传播》,《创价大学人文论集》10(1998):第219-249页;氏着:《グリフインンの役割と图像の发展(前五世纪)まで》,《西嵨定生博士颂寿纪念东ァヅァ史の展开と日本》山川出版社,1999年;氏着《东ァヅァのグリフイン》,《シルクロード研究》创刊号(1998年3月):第13-25页;李零:《论中国的有翼神兽》,《入山与出塞》,北京:文物出版社,2004年,第87-135页;同人:《再论中国的有翼神兽》,《入山与出塞》,第136-144页;乌恩约斯图:《北方草原考古学文化研究》,北京:科学出版社,2007年。。

学者们的研究表明,在我国的中原地区,这类文物的出现最早可以追溯到纪元前6世纪的春秋中叶。如河南博物院收藏的一件当时新郑李家楼郑国大墓出土的立鹤方壶,壶身爬兽的背部即见有翼尖翘起的膊翼②中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集》,第7卷,北京:文物出版社,1998年,第22页。。从而可以看出这类艺术作品的样本模式,在东方传衍生息的源远流长。

另如1930年河南新乡地区出土、现藏日本泉屋博古馆的一组春秋晚期的青铜器铸件,其中壶盖顶部的兽钮同有翼兽的造型③梅原末治有器物复原图,见《泉屋清赏新编》,京都:便利堂,1962年,第11-13页,图版12-15。转引自李零:《入山与出塞》,北京:文物出版社,2004年,第89页图1。。

甘肃博物馆藏泾川战国早期遗址出土青铜提梁盉,兽首充器流,兽身充盉身,兽足充器足。兽身两侧有凸起的阳刻翼脊和密集的阴刻羽毛。器底兽足作鸟爪状,并有距朝向后方④中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集》,第7卷,北京:文物出版社,1998年,第52页。。年代与之接近、形制与之相似的器物,尚有故宫博物院、上海博物馆、广东省博物馆收藏的几件青铜盉⑤参见李学勤、艾兰《欧洲所藏中国青铜器遗珠》,图版135-A-B,北京:文物出版社,1995年;故宫博物院编《故宫青铜器》,北京:紫禁城出版社,1999年,第288页;广东省博物馆:《广东省博物馆藏品选》,北京:文物出版社,1999年,第188页。。

由此可见,这类带有鲜明西域色彩的美术范例,至迟在春秋时代已经在内地得到了传播。

不仅如此,北魏时期的洛阳,在拓跋鲜卑统治者的经营下,亦有诸多接于西域文化的机遇,从而促成西域文明的络绎东来。

《洛阳伽蓝记》卷4《城西》条记载:

法云寺,西域乌场国胡沙门僧摩罗所立也。在宝光寺西,隔墙并门。摩罗聪慧利根,学穷释氏。至中国,即晓魏言隶书。凡闻见,无不通解,是以道俗贵贱同归仰之。作祇洹寺一所,工制甚精。佛殿僧房,皆为胡饰。丹素炫彩,金玉垂辉。摹写真容,似丈六之见鹿苑;神光壮丽,若金刚之在双林。伽蓝之内,花果蔚茂。芳草蔓合,嘉木被庭。京师沙门好胡法者,皆就摩罗受持之。……西域所赍舍利骨及佛牙、经像皆在此寺⑥杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷4《城西》条,上海:上海古籍出版社,1978年第1版,第201页。。

同书又载:

[洛阳]自退酤里以西。张方沟以东。南临洛水。北达邙山。其间东西二里,南北十五里,并名为寿丘里,皇宗所居也。民间号为王子坊。……而河间王琛最为豪首,常与高阳争衡,造文柏堂,形如徽音殿。置玉井金罐,以金五色绩为绳。妓女三百人,尽皆国色。有婢朝云善吹篪,能为《团扇歌》《陇上声》。琛为秦州刺史,诸羌外叛,屡讨之不降。琛令朝云假为贫妪,吹篪而乞。诸羌闻之,悉皆流涕,迭相谓曰:“何为弃坟井,在山谷为寇也。”即相率归降。秦民语曰:“快马健儿,不如老妪吹篪。”琛在秦州,多无政绩,遣使向西域求名马,远至波斯国,得千里马,号曰“追风赤骥”。次有七百里者十余匹,皆有名字。以银为槽,金为锁环。诸王服其豪富。……琛常会宗室,陈诸宝器,金瓶银瓮百余口,瓯檠盘盒称是。自余酒器,有水晶钵、玛瑙盃、琉璃碗、赤玉卮数十枚,作工奇妙,中土所无,皆从西域而来。又陈女乐及诸名马,复引诸王按行府库,锦罽珠玑,冰罗雾縠,充积其内。绣、缬、绸、绫、丝、彩,越、葛、钱、绢等不可数计⑦杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷4《城西》条,上海:上海古籍出版社,1978年第1版,第206-208页。。

又据同书记载,北魏晚季的洛阳,封建国家曾有遣使西行从事文化传输的事例。如神龟元年(518),胡灵太后派遣敦煌人宋云与崇立寺比丘惠生西行取经。宋云一行远逾流沙,进抵中亚,后于正光三年(522)二月返回洛阳,其间凡得佛经“一百七十部,皆是大乘妙典”。惠生此行有《行记》一篇,详细记载了经历诸国的道里物产、风土人情,对北魏社会各界了解西域风俗作出了有益的贡献①杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷5《城北》条,上海:上海古籍出版社,1978年第1版,第251-342页。。

采自佛教文化史籍的上述风俗记事,以一管之豹透露出北魏时期洛阳与西域文化交流的多彩行踪,由此为人们诠释当地视像美术世界种种天方异讯提供了史料参照。

人所共知,中原地区北魏文化遗产中上述带有膊翼的哺乳类动物的文物形象,与黄河流域彩陶文化以降当地艺术传统中的美术题材有着明显的区别,其造型创意之富于浪漫,形象刻画之极具写实,均与汉地传统美术风尚形成明显的对比。我们认为,这一文化现象的产生,不仅是当年丝路畅通促进东西方文化交流的必然,更是文化交流过程中汉地艺术领域采撷西域创作题材和审美风尚的结果。洛阳北朝文物遗迹中的潜含信息,无疑已从审美情趣层面印证了丝绸之路对东西方世界精神沟通发挥了积极的作用。

(二)洛阳地区北魏石刻艺术中的畏兽形象

史载天兴“六年(403)冬,诏太乐、总章、鼓吹增修杂技,造五兵、角觝、麒麟、凤皇、仙人、长蛇、白象、白虎及诸畏兽、鱼龙、辟邪、鹿马仙车、高百尺、长趫、缘橦、跳丸、五案以备百戏。大飨设之于殿庭,如汉晋之旧也”②魏收:《魏书》卷109《乐志》,北京:中华书局,1974年,第2828页。。可见这种渊源于西方胡风民俗中的文艺题材,随着丝绸之路沿线社会各界文化交流的畅开,已为北魏上层社会所激赏并纳入宫廷礼乐的范畴。

“畏兽”“辟邪”作为宫廷“杂技”载及上述音乐史志的文献,可知这类艺术题材因其具有充满个性化视听寓意的舞台角色而赋有极高的演艺价值,这就很有必要让我们将其置于动态化艺术视域,给予其形象背景的考察。

1969年,日本学者长广敏雄研究了洛阳北魏墓志中的“畏兽”装饰雕刻,注意到这些美术题材中含有东、西方文化元素相互融合的现象,包括若干畏兽图像的榜题命名,可能属于汉地传统文化有意移植西域词语概念的范畴。

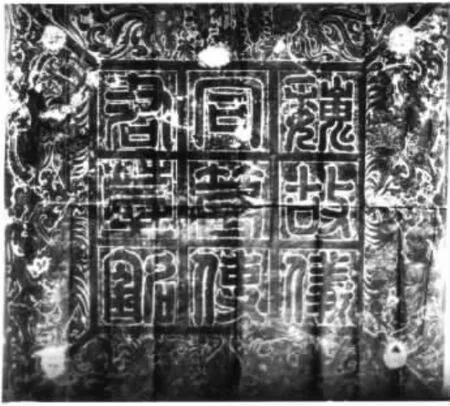

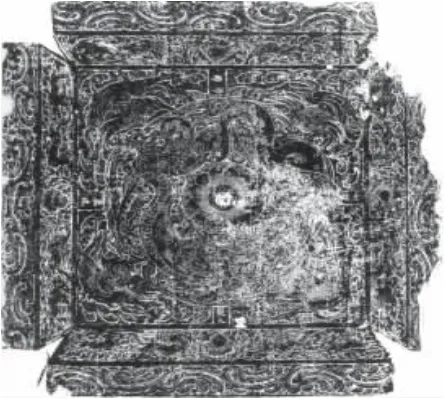

如正光三年(522)冯邕妻元氏墓志盖,中央为一莲花图案(见图20),其周围双龙交蟠,四隅各一神兽,且有榜题曰“拓远”“蛿螭”“拓仰”“攫天”。四侧上层为莲花盘托摩尼珠、神兽异禽,下层为二方连续装饰云纹图案。志石四侧亦刊刻神兽异禽。榜题前侧为“挟石”“发走”“获天”“啮石”;后侧为“挠撮”“掣电”“懽憘”“寿福”;左侧为“迴光”“捔远”“长舌”;右侧为“乌获”“礔电”“攫撮”。这是中原北魏石刻遗迹中,一组附有详细榜题标识的美术样本③[日]长广敏雄:《六朝时代美术研究》,东京:美术出版社,1969年。。

图20 洛阳出土北魏冯邕妻元氏墓志盖所见畏兽造型

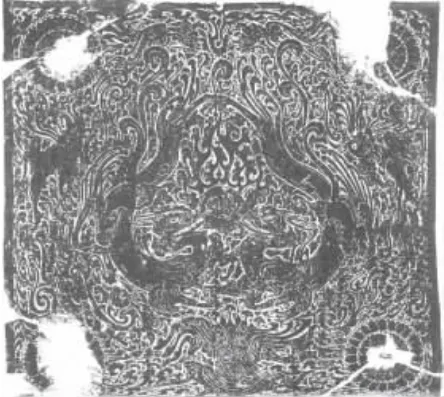

北魏石刻文物中与元氏墓志美术形制仿佛、雷同的作品,另有正光五年(524)元昭墓志(见图21)、孝昌二年(526)侯刚墓志、永安二年(529)苟景墓志及尔朱袭墓志等一批北朝大族墓志。

图21 洛阳出土北魏元昭墓志盖所见畏兽造型

其中苟景墓志,盖石顶面有浮雕神兽异禽及莲花和摩尼珠形象。尔朱袭墓志,盖石顶面四隅各镌一朵莲花图案,每两朵莲花之间有守四方、辟不祥的四神形象,盖石四侧为形若如意的云气纹饰。志石四侧共有12个人立的神兽形象。

元昭墓志,志盖除四隅有四朵莲花图案外,莲花之间有神兽和异禽形象,中央主题线雕是二龙争璧,空间填饰云气,整个志盖画面产生出强烈的飞动气质。

王悦墓志,志盖中央和四隅各镌莲花一朵,中央莲朵两侧为二龙交蟠,四隅莲朵之间为神兽奔驰①宫大中:《洛都美术史迹》,武汉:湖北美术出版社,1991年,第338页。。

这种肩头生发火焰的神异美术形象,洛阳近畿的巩县石窟窟龛装饰雕刻中亦有显现。如该窟第1窟北壁壁基“畏兽”雕刻(见图22)、第3窟北壁壁基“畏兽”雕刻、第4窟南壁壁基“畏兽”雕刻及中心柱平座北面壁基所见“畏兽”雕刻,无一不传达着这种具有西域美术情调的审美意致②张乃翥、张成渝:《洛阳与丝绸之路》,北京:国家图书馆出版社,2009年,第72-74页。。

图22 巩县石窟第1窟北壁壁基的北魏畏兽雕刻

不过,如果联系到上述乐志史料对“畏兽”“辟邪”演艺角色的认定,则以上列举的诸多文物例证,似乎没有洛阳近年出土的一例石棺床雕塑更加具有情态造形的审美意趣与解读生活的史料功能。

洛阳出土的这一北朝石刻构件,系一石棺床平座的壶门立面。其周身以分档布白、减底剃地的密体雕刻技巧,塑造了包括各类神异动物形象和诸多装饰纹样的美术题材。在这些美术造型遗存中,其构图最富于表演意趣的画面,是壶门左右两端处于对称格局的“畏兽戏辟邪”的一对艺术构图,图中肩后生焰、颈戴项圈、手足环钏、腰束护铠、披帛绕身的畏兽,以马步跳跃的体态,与一膊间生翼的辟邪呈现出对应博弈的情节(见图23)。其画面单元之充满表演意境,使我们情不自禁而联想起时至今日仍活跃于神州大地的“舞狮”,西域表演艺术之深入华府世界,史记、文物乃至现实生活,总能够启迪人们感受文化延续之博大而精深。洛阳地区以上石刻资料中的美术图案,从构图风格角度审查,在画面意境和技法运用上与中国新石器时代以来造型美术的传统格调有着明显的差别。

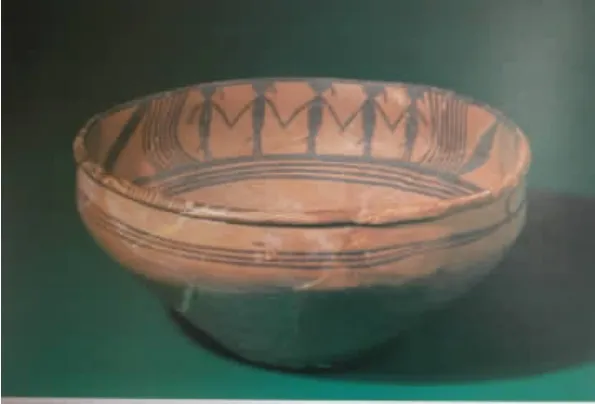

图23 洛阳出土北魏石棺床壶门所见畏兽的美术造型

由艺术史研究得知,中国造型美术自史前时代迄止于秦汉,其构图布局及其视象传达形成的是一种注重画面主题形象的意境传写而省略装饰题材的氛围配置的创作范式。以我国彩陶文化美术造型中最具情节表现意致的青海省大通县上孙家寨遗址出土的马家窑文化舞蹈纹彩陶盆构图为例(见图24),画面中虽然有成组的主体人物栩栩如生的动态刻画,但人物形象的周围,却留下了大量空间而不作主体背景的装饰烘托。这类以画面题材省略而突出主体绘象的美术创作方法,构成了中国传统美术图画演绎的根本理路。我国两汉以降以画像石、墓葬壁画及绢帛绘画为代表的传统美术作品,无一不秉承着这样的创作模式。

图24 青海孙家寨遗址出土的舞蹈纹彩陶盆

然而,当佛教文化东渐我国以来,原在印度及中亚地区流行已久的佛教石刻造像艺术遂又沿着丝绸之路传播于中原一带。此后,以秣菟罗艺术和犍陀罗艺术为代表的一种西域美术时尚,尤其是其中以“密体”造型为题材表现程式的装饰技巧(见图25),开始移植于内地的美术创作中,这类带有强烈密集装饰意味的美术作品,其造型板块上运用精心布局、合理搭配的“分档布白”手法,将每一构图单元的空间分布组织得周密无间、和谐有序,从而与西域美术中那些传誉悠久的装饰风尚保持着极大的情调一致性。质而言之,这类具有典型“密体”造型艺术风尚的美术作品,其文化渊源与古代西域美术有着不容割舍的内在联系。包括洛阳龙门石窟在内的北魏佛教造像艺术和上述同一时期的世俗石刻艺术,展示给我们正是这样的一种美术情调。这种极具繁缛视觉意致的造型风尚,甚至影响到我国盛唐以前的一些美术实践中,两京地区出土的为数众多的墓葬、宗教石刻,其装饰刻画中就继承了这种富丽繁缛的风尚。

图25 印度山奇大塔门栏上所见的密体造像

根植于西域祆教信仰,中原石刻艺术品中的“畏兽”,从美术创作角度体现了北魏社会吸纳西域文化元素的审美需求。这种不同民风习俗的相互熏染,促进了内地文化生活的多元建构。

洛阳北魏故城中20世纪出土有铸铜带翼童子形象两尊,童子皆圆雕,男性,裸体,跣足,双手合十,颈部系一串珠项链,身高不及5厘米。这种带翼人物形象的出现,我国尚有塔克拉玛干沙漠东南缘古米兰佛寺遗址同类遗迹的先例①段鹏琦:《从北魏通西域说到北魏洛阳城——五、六世纪丝绸之路浅议》,洛阳市地方史志编纂委员会办公室:《洛阳——丝绸之路的起点》,郑州:中州古籍出版社,第352-353页;[英]奥莱尔·斯坦因著、肖小勇、巫新华译:《西域考古图记·路经楼兰》,桂林:广西师范大学出版社,2000年,第249-261页图100;[英]奥莱尔·斯坦因著、向达译:《斯坦因西域考古记》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010年,第104-106页;舒英:《新疆出土双翼天使壁画》,《中国文物报》1990年1月18日,第1版。。

虽然如此,但洛阳美术遗迹中的这些创作案例,其中包含的若干文化信息,仍然值得我们对其人文内涵作出具体的分析。

三、北魏晚期中外社会往来、人文交流的史踪回顾

当我们环顾洛阳北魏晚期以上石刻遗产的时候,我们不能不为这些带有浓郁西域文明色彩的美术元素落籍汉地发出语境渊源的思考——一切既定文化遗存的产生,无法脱离当年传输这些文化基因的交通载体。而这,无疑需要我们翻开历史资料的库存,去寻求历史语境的叙说。

史载宣武帝景明三年(502),西域“疏勒、罽宾、婆罗捺、乌苌、阿喻陀、罗婆、不仑、陀拔罗、弗波女提、斯罗、哒舍、伏耆奚那太、罗槃、乌稽、悉万斤、朱居槃、诃盘陀、拨斤、厌味、朱沴洛、南天竺、持沙那斯头诸国并遣使朝贡”②魏收:《魏书》卷8《世宗纪》,北京:中华书局,1974年,第195页。。

正始四年(507)九月甲子,“疏勒、车勒、阿驹、南天竺、婆罗等诸国遣使朝献。……冬十月丁巳,高丽、半社、悉万斤、可流伽、比沙、疏勒、于阗等诸国并遣使朝献。……戊辰,疏勒国遣使朝贡。……”③魏收:《魏书》卷8《世宗纪》,北京:中华书局,1974年,第204-205页。

平元年(508)“二月辛未,勿吉、南天竺国并遣使朝献……三月……己亥,斯罗、阿陀、比罗、阿夷义多、婆那伽、伽师达、于阗诸国并遣使朝献。秋七月辛卯,高车、契丹、汗畔、罽宾诸国并遣使朝献。……是岁,高昌国王麴嘉遣其兄子私署左卫将军孝亮奉表来朝,因求内徙,乞师迎接”④魏收:《魏书》卷8《世宗纪》,北京:中华书局,1974年,第205-207页。。

永平二年(509)正月“丁亥,胡密、步就磨、忸密、槃是、悉万斤、辛豆(身毒)、那越、拔忸诸国并遣使朝献。壬辰,哒、薄知国遣使来朝,贡白象一。乙未,高昌国遣使朝贡。……三月癸未,磨豆罗、阿曜社苏突阇、地伏罗诸国并遣使朝献。……十有二月,……叠伏罗、弗菩提、朝陀咤、波罗诸国并遣使朝献”⑤魏收:《魏书》卷8《世宗纪》,北京:中华书局,1974年,第207-209页。。

永平三年(510)“九月壬寅,乌苌、伽秀沙尼诸国并遣使朝献。丙辰,高车别帅可略汗等率众一千七百内属。(十月)戊戌,高车、龟兹、难地、那竭、库莫奚等诸国并遣使朝献”⑥魏收:《魏书》卷8《世宗纪》,北京:中华书局,1974年,第209-210页。。

永平四年(511)“三月癸卯,婆比幡弥、乌达阿婆罗、达舍、越伽使密、不流沙诸国并遣使朝达、阿婆罗、达舍、越伽使密、不流沙诸国并遣使朝献。……八月辛未,阿婆罗、达舍、越伽使密、不流沙等诸国并遣使朝献。……九月甲寅,……哒、朱居槃、波罗、莫伽陀、移婆仆罗、俱萨罗、舍弥、罗槃陀等诸国并遣使朝献。……冬十月丁丑,婆比幡弥、乌苌、比地、乾达等诸国并遣使朝献。……十有一月……戊申,难地、伏罗国并遣使朝献”①魏收:《魏书》卷8《世宗纪》,北京:中华书局,1974年,第210-211页。。

延昌元年(512)“戊申,疏勒国遣使朝献。……三月辛卯朔,渴槃陀国遣使朝献。……(十月)哒、于阗、高昌及库莫奚诸国并遣使朝献”②魏收:《魏书》卷8《世宗纪》,北京:中华书局,1974年,第211-212页。。

三年(514)“十有一月庚戌,南天竺、佐越、费实诸国并遣使朝献”④魏收:《魏书》卷8《世宗纪》,北京:中华书局,1974年,第214页。。

北魏宣武帝时期中西文化交流如此频密的记事,可为我们认识当年华夷互动提供一份足资思考的浓缩画卷。凡此涌动不辍的丝路往来,正是北魏建都洛阳时期石刻文物中出现诸般西域文化因素的内在因缘。

四、结语

2014年6月22日,联合国教科文组织第38届世界遗产大会批准“丝绸之路:起始段和天山廊道的路网”文化遗产申请项目入选《世界遗产名录》。这标志着丝绸之路这一人类文明成果得到了国际社会的普遍承认。在洛阳地区推荐的申遗文化点中,汉魏洛阳城遗址成为丝路东段的端点,从而体现出汉魏时代洛阳与西域之间社会往来、文化交流成就的卓著。

以本文考察的北魏晚期的诸种石刻文物为史例,无一不传达出西域文明因素濡染华夏的历史踪迹。因此,从文化学视域发掘祖国如此震古烁今的文化遗产,无疑会揭示一座古代国际都会文化生态的斑斓。这不仅对激扬相关历史文物的内在含义有着普遍的学术价值,更对提升广大文物受众自身的文化素养有着不可或缺的认知意义。

如果我们善于以社会学美学或艺术社会学的理性眼眸对人类历史上这些富于启迪意义的文化往事给予回顾,则我们自然可以发现,洛阳北魏文物系统中这种带有鲜活西域文化色彩的美术样本及其承载的人文背景,无疑向我们昭示出一条带有全球价值或全球意义的文明逻辑——东西方美术遗产之间这种无可抑止的人文律动,体现出了人类对跨地域生存资源再分配势在必然的需求。

而龙门石窟北魏造型艺术中这些异彩纷呈的美术视像,体现的正是这样的一种具有深远认知意义的思维哲理。

(责任编辑:赵旭国)

Foreign Artistic Elements in the Sculpture of the Late Northern Wei Period

ZHANG Cheng-yu

(School of Archaeology and Museology,Peking University,100871,Beijing,China)

Thanks to the unimpeded communications along the Silk Road,during medieval times Luoyang experienced the dramatic increase of human contacts and cultural exchange w ith Central Asia.Especially when the Northern Wei dynasty established Luoyang as its capital,several Central Asian kingdoms had frequent and intense relations w ith China.The stone-sculpture art best epitomized by the Longmen Grottoes manifests numerous traces of foreign artistic elements.The present article illustrates,on the one hand, decorative motifs from the Longmen Grottoes votive sculptures such as beaded,curly grass,flam ing,and Dharma assembly patterns,as well as the artistic themes of the golden-w inged bird and others;on the other, it presents several examples of Luoyang secular sculpture,including w inged beasts and apotropaic beasts,in order to trace back the influences exerted by Central Asian culture on China in the medieval period.

Luoyang;Central Asia;Longmen Grottoes;poetic charme of the ornate pattern;w inged beasts

K879

A

1671-0304(2017)02-0022-15

]2016-12-01

时间]2017-04-18 16:40

国家自然科学基金项目“世界遗产原真性研究”(40901074)。

张成渝,女,河南洛阳人,北京大学考古文博学院文化遗产保护与研究中心副教授,博士,主要从事文化遗产研究。①杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷3《城南》条,上海:上海古籍出版社,1978年第1版,第159-161页。

URI:http://kns.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20170418.1640.004.html