印证“生命线”

2017-06-01柳泽宇

文/柳泽宇

印证“生命线”

文/柳泽宇

1931年1月,曾任满铁副总裁的政友会众议院议员的松冈洋右在帝国议会上发表演说,提出“满蒙对我国来说,无论在国防方面,还是民族经济生存方面,实际上已成为一条生命线”。同年春,松冈洋右又在《动荡之“满洲”》小册子的自序中提到“如果日本在满蒙的既得利益被侵夺,满蒙对于日本的特殊地位就会被动摇”。由此之后,日本军部发布命令,大力宣传“满蒙生命线论”。

其实,早在1890年,在日本第一届帝国议会上,以中国为主要扩张目标的日本“大陆政策”已初步形成。其后发生的甲午战争、日俄战争,直至侵略中国东北乃至整个中国,实际上不过都是“大陆政策”的一步步具体实施。

生者不言,死者默默。“生命线”下埋葬的累累白骨,其代价何等令人苍凉心寒?如今印证“生命线”,声销音灭,余下的仅有以此为之明镜。

1.移梦“满洲”

自1905年之初,这些自称为建设“五族协和”的“核心人员”便被有计划、有组织地陆陆续续输送到他们所追逐“生命线”之内。1931年九·一八事变的爆发更确定了其开发“新天地”的野心,1936年,当其作为“七大国策”之一而形成的时候,疯狂日益。政治移民、工业移民、商业移民、农业移民、技术移民,美其名曰“开拓团”“青少年义勇队”“报国农场”,云云。实则不过是掠人土地、抢占家园。自1931年至1945年,日本共向东北输送移民14批,他们带着侵占别人国家的“梦想”,来到这里“筑造”他们的家园,而所谓“筑造”也不过是依靠着武力去强取豪夺,在实力差距巨大之情况下,无论是国与国,还是人与人,都不会是公平的买卖,只不过是不情愿地被夺取而已。相比他们筑造家园的梦想,此时此刻的中国百姓只能是梦碎家园,只能是“拱手相让”。

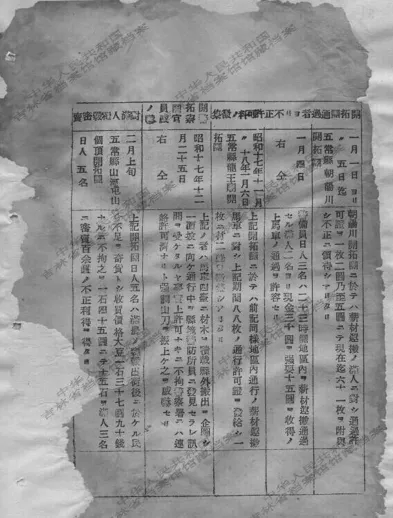

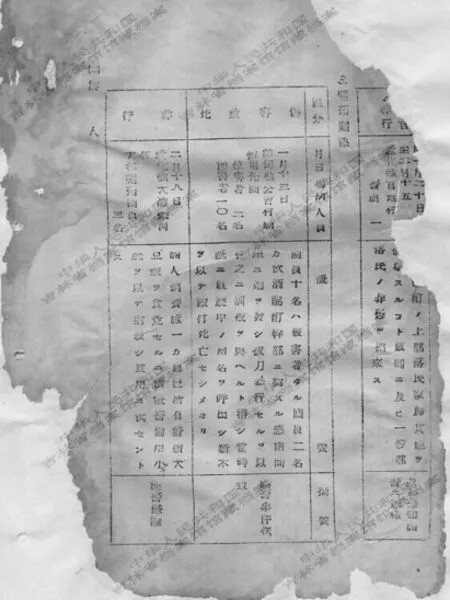

吉林省档案馆保存着两份侵华日军留下的档案,反映“开拓团”欺压百姓的情况。一份档案记载:1943年3月4日,桦甸县公吉村庙岭开拓团团员与酗酒干部发生冲突,10名开拓团团员将已经就寝的2人叫出来,用柴火将其殴打致死。另一份档案记载:同年,五常县朝阳川“开拓团”向驻地的百姓收取“买路钱”,对搬运薪材的百姓,强行索要现金后才允许其通过;山河屯开拓团团员在民众粮食不足的时候,高价贩卖大豆给满人从中牟利,获取了百余元利润。

每每看到此种档案,不禁唏嘘,其俨然一副主人的模样。究竟是什么样的梦?用什么样的方式在逐梦“满洲”?国与国之间的较量若是综合实力之间的较量,那么手无缚鸡之力的百姓又有何错?

2.梦碎“满洲”

本应时光荏苒、岁月如梭,然而对14年身负国仇家恨的中国人来说度日如年。

“朕深鉴于世界大势及帝国之现状,欲采取非常之措施,以收拾时局,兹告尔等臣民,朕已饬令帝国政府通告美英中苏四国愿接受其联合公告。”1945年8月15日,昭和天皇通过广播电台宣布无条件投降的开场白宣告了一段殖民地历史的结束,也用历史见证了“生命线”之存在无非是用无数生命堆砌起来的“谎言”。

此日来临,中华儿女喜极而泣。然而,当初移梦“满洲”的那些人们,如今已然沦为“弃民”。日本战败之后,在中国东北的日本高官家属和富有的侨民也已先行撤离。除此之外,有部分日本军人和侨民以雇佣军的身份参加了接下来的内战。共产党方面(特别是东北地区)也对其中具有专业技术的人员进行了一部分的吸纳,比如飞行教官、炮兵、军医、护士、武器专家等。但是滞留在东北的百万日侨瞬间沦为“难民”。更让这些日本侨民心寒的是,日本政府于1945年8月14日向驻外国公使馆发出训示,提出日本侨民“现地定着”的方针,要求驻外公使采取措施,保护当地日侨的生命和财产安全。一句“现地定着”,实际上意味着“抛弃”。那一瞬间“梦碎满洲”。

国家与国家之间的较量让这些曾经“君临”中国东北的日本移民一时间不知所措,他们为曾经的所作所为感到恐惧,在逃亡的路上受尽磨难、死于非命之人比比皆是。有的选择集体自杀,甚至是亲手结束自己儿女的生命,人间惨剧就在此时发生。然而,正当他们畏惧中国人民会对他们实施报复之时,历史又一次告诉他们什么是以德报怨。1946年5月7日,二战后最大的侨民遣返行动在中国东北拉开帷幕。从这一天直至同年12月25日,在232天的时间里,经葫芦岛港遣返的日侨、日俘共158批,总计1017549人(含日军俘虏16607人)。在全球遣返侨民的历史上,这是没有先例的。除此以外,这场给中国人带来无尽灾难的战争也为战后留下很多遗留问题,那些“幸运”的遗骨因此而拥有了他们的“中国母亲”,那些“中国母亲”含辛茹苦将曾经侵略他们的那些人的后代视为己出,培养成人之后又面临“骨肉”分离之苦,其中滋味,无人知晓,引人深思。

许多日本侨民在向葫芦岛港口集中的途中自杀、病死和冻饿而死。一些人失踪于深山老林和荒郊旷野。数以万计的妇女和儿童,流落东北的城市和农村。据日本编纂的《“满洲”国史》记载,当时在东北的160多万日本人(不包括军人、军中文职人员和军人家属)中,死亡174022人,其中开拓团员死亡78500人,占死亡总数的45%。

当时在哈尔滨日本难民联络会工作的村井光雄先生回忆说:1945年10月以后,桃山小学难民收容所每天约有30人死于饥饿、寒冷和斑疹伤寒,男女老少的尸体都堆放在学校操场上,直到第二年5月,才用马车将这些尸体运送到公共墓地安葬。这些生命就这样成为日本帝国主义侵华战争的殉葬品。

3.何为“生命线”?

“中国人近几十年来,受尽了日本帝国主义的欺辱,千言万语也说不尽。现在日本虽然战败了、投降了,但是我们没有采取冤冤相报的办法,而是以德报怨。你们回去之后要仔细地想一想、比一比,你们是怎样对待中国人的,中国人是怎样对待你们的?希望你们以后只带友谊来,不要再带刺刀来!”这是战败后为解决日侨日俘遣送问题在国民党统治区形成的日侨俘管理处处长李修业于1946年11月底,在一艘接运日本侨俘的轮船即将离岸时所讲到的。

对于每一个生活在那个时代的人来说,那是一段抹不去的苦难与悲痛,对于一个国家、一个民族来说,那是一段引人深思的历史。这些怀揣筑梦““满洲””,最终梦碎“满洲”的日本移民也是日本军国主义的受害者。这并非在为其在东北之行为涂脂抹粉,然而其程也实非能与生活在殖民地的受害居民同日而语,两者之间毕竟有天壤之别,本质上也存在着巨大的差别。是的,历史是一面镜子,曾经我们驻足那些日本人公墓,回首这段历史之时,此悲愤、此怨恨、此同情,多种情感交织而成,最终化作了历史的回声。老子说:我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。若能慈爱、克制、创造共同之大利,有此胸襟,何至于“生命线”置于他人生命之上?何至于在他国之内寻求自己的“生命线”,以此明镜,中日关系能否走向互惠互利的将来?毋庸置喙。