清代档案文献在陈列中的应用

——谈清代打牲乌拉档案中的官印

2017-06-01于海民

于海民

清代档案文献在陈列中的应用

——谈清代打牲乌拉档案中的官印

于海民

从档案自身物质形态来看,它保留了特定历史时期所发生事件的相关物证。这些物证,不仅反映了人类社会实践活动的深度和广度,同时,也真实详尽地记载了一个国家或一个地区的兴衰变迁轨迹,从中可窥见一个民族的生存状态与这个民族荣辱息息相关的历史。清代档案是中国保存下来数量最多、最为集中的古代档案。它是中国17世纪至20世纪初300多年历史的真实记录,对于研究清代历史有着极其重要的学术价值。

吉林市龙潭区档案馆在历史陈列中,为使陈列更具档案专业特色,更加准确、深入地揭示地方历史的独特性质,我们大胆改变以往文字或表格形式出现的老套陈旧模式,在对清代相关历史档案进行排列、对比、印证、分析与研究的基础上,打破常规,将最具代表性的清代官印这一档案元素符号,用于打牲乌拉清至民国历史沿革版面设计之中。这一全新手段的运用,收到了良好的陈列视觉效果。

据考,官印是历史沿革下各种官方权力的象征,早在春秋战国时期就有了用于公文的封印。秦代形成了比较完整的官印制度。到了清代,官印制造与管理制度更加完备,对维系其官僚机构的有效运转起到了促进作用。清代官印印文在对明代称谓全盘继承的基础上又有所发展。

《清会典·礼部九·铸印局》:“凡印之别有五:一曰宝,二曰印,三曰关防,四曰图记,五曰条记。”“宝”:帝王的印信。“印”:正规官员使用正方形官印。“关防”:长方形。明初,各布政司与六部常以预印的空白印纸作弊,明太祖发觉后,改用半印,以便拼合验对。关防,取其“关防严密”之意。清沿明制,临时派遣官员用关防,印用朱红印泥。关防用紫红色印水者,俗称紫花大印。“图记”:长方形。源于明代私印中的称谓,一般用于收藏章上。清代将“图记”用于官印,主要为八旗佐领、宗室、觉罗族长及官学、造办处、领队大臣、八旗佐领等官所用。“条记”:亦称钤记,长方形。县丞、主簿、驿丞、州县儒学及各省驻防旗营佐领、屯庄、守边门官等未入流的低级官员均用条记,其文体及大小各有定制。“印”为历代官印的惯称,因而仍是清代官印中最普通的称谓。

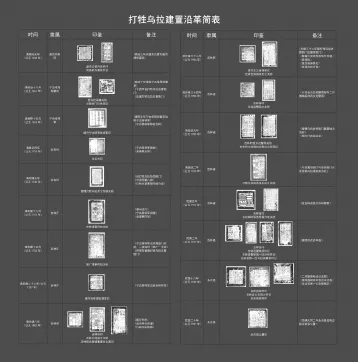

打牲乌拉建置沿革(见图表)

明朝崇祯八年(1635年),后金汗皇太极称帝。1636年,改国号为大清。

明崇祯十七年(1644年),皇太极去世,其子福临继位,改元顺治(1644年)。乌拉街隶属盛京管辖。

顺治十年(1653年),增设宁古塔等处地方昂邦章京。乌拉街隶属宁古塔昂邦章京辖区。

顺治十四年(1657年),龙潭区乌拉街设打牲乌拉总管衙门。

雍正四年(1726年),于吉林乌拉设置永吉州,隶属奉天府。乌拉街隶属永吉州辖区。

乾隆五年(1740年),设打牲乌拉协领衙门,分设两翼八旗,打牲总管兼管同城分理。

乾隆十二年(1747年),改永吉州为吉林厅,设理事同知,宁古塔将军领辖。乌拉街隶属吉林厅辖区。

乾隆十五年(1751年)十二月十九日,宁古塔将军及所属部门关防,一律铸印“船厂”字样。将军署兼理打牲乌拉总管衙门。

乾隆二十二年(1757年),宁古塔将军改称镇守吉林等处地方将军,简称“吉林将军”。

光绪七年(1881年),吉林厅升为吉林直隶厅,次年升为吉林府。设吉林分巡道,行政归永智镇。乌拉街隶属吉林府辖区。

光绪三十二年(1906年),裁打牲乌拉总管衙门改翼领衙门。裁撤三省将军副都统,废除分巡道,改设吉林行省,设全省旗务处。

光绪三十三年(1907年)实行行省制以后,改设吉林巡抚。乌拉街隶属吉林府辖区,行政归永智镇。

光绪三十四年(1908年)六月,设乌拉巡警局,次年二月撤销。后归四乡巡警局。

宣统元年(1909年),乌拉设巡警分所,接替乌拉协领衙门,兼管地方治安,地方行政为自治会。

宣统二年(1910年),乌拉翼领衙门与协领衙门合并。

民国元年(1912年),改吉林省巡抚为吉林省都督。

民国二年(1913年),废除“府”制,改为“县”制,吉林府改为吉林县,隶属吉林省吉长道。乌拉街隶属吉林县辖区。

民国十七年(1928年),县政内设吉林市政筹备处。

民国十八年(1929年),二月警察所改公安局。废道制,县归省直辖,本县直隶吉林省,为一等县。因省县同名,改吉林县为永吉县。龙潭区乌拉街隶属永吉县管辖区。

打牲乌拉自清顺治(1644年)以来,先后归属盛京内务府、盛京昂邦章京、宁古塔将军、吉林将军、吉林行省、中华民国吉林省管辖。东北沦陷期间,直属于伪吉林省公署。民国三十年(1941年)归属复名后的吉林县。1945年,东北光复后归属复名后的永吉县。

清朝作为满族人建立的少数民族政权,要统治汉族占主体的国度,不得不强制推行民族政策,以树立其作为统治民族的权威,因此,对各级官府发号施令的凭任之物——官印,把满文与汉文一体镌入百官印信之中,成为一项重要的制度建设。满族顺治元年五月入北京,六月底即颁“铸各官印兼用国书”,即不论汉文或其他文字入印时,印面必同时镌以满文。因而官印文字以满文作为第一要素,而汉族是其统治的主体民族,所以汉文居其次。从御宝到各级官印,多采用满汉两种字体。满文居左,汉文居右。

乾隆十三年,满文字体开始用”篆书”,其形式及印面更为整齐。

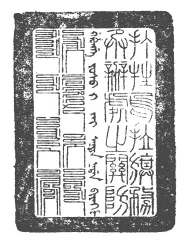

清代官印分为三个级别,御宝为最高等级,其次为百官印,再次为文武佐杂僚属钤记。不同品秩官印对应不同篆体,在印文篆法上亦加强其等级制度。至于清代分别印文篆体的用意,《皇朝文献通考》清楚表述:“御宝用玉箸篆,诸王则芝英篆,文臣则有尚方大篆(九叠篆)、小篆,钟鼎篆、垂露篆;武臣则有柳叶篆、殳篆、悬针篆,皆以位之崇卑为等,视汉唐以来官印专用一体书者,等威益辨矣。”至此各级官印镌造均成定制,成为以后各朝的典范,其主体原则基本维持到清末。印文篆体达九种之多,这种篆体的多样性是历代王朝无法比拟的。从打牲乌拉历史档案中的官印:“管乌拉采捕关防”(殳篆,字画屈曲圆转)、“镇守宁古塔等处将军印”(柳叶篆,字画首尾出锋,形如柳叶)、“永吉州印”(九叠篆,字画屈曲叠累)、“管理打牲乌拉兵丁协领关防”(垂露篆,字画纵笔尾部似欲滴露珠)、“吉林府印”(悬针篆,字画纵笔出锋细如针尖)等可看出,其印文篆体形式是完全符合《皇朝文献通考》中文武百官用印制度的。如图:

(管乌拉采捕关防)

道光二十年以后,个别新铸官印,有制不依擅自更张,而且随着国势的衰微对个别官印进行了改制,在清末的官印中,有不再用满文刻的官印。同治初年,国内外战争频繁,官印多遗失焚毁,出现变造造假等情况,于是重新颁行制发新官印为满、汉文的篆书,中间(间隔)加一行满文本字(楷书),以识真假新旧区分。例如:“镇守吉林等处将军印”(中为满文本字)、“吉林全省旗务处之关防”(中为满文本字)、“打牲乌拉旗务承办处之关防”(中为满文本字)。如图:

在对清代有关打牲乌拉历史档案文献中的官印比较分析中发现,除由于时代和官职级别的不同,其官印的文字内容和文字表现形式亦有所不同外,甚至钤印的印泥也有相应的规定。除皇帝本章用印颜色为朱色外,衙门往来行文,用印颜色为紫色(即俗称紫花大印)。例如:“盛京总管内务府印”(紫色印泥)、“吉林省印”(紫色印泥)。其他文武各衙门,皆用朱色印泥。通过官印上的时代信息亦可勾勒出清代与打牲乌拉相关级别官署之间的内在联系以及建置沿革变化的基本框架。

清代档案文献浩繁,我们所见仅为冰山一角,这里只对打牲乌拉历史沿革相关档案文献中的官印有所涉猎,难免挂一漏万,加之所见均为印模,不能窥其官印全貌。因此,官印的型制、材质、规格、铸造及管理制度等方面问题不作深入探讨。在参观历史陈列的观众信息反馈中,我们体会到,清代官印元素的应用,在完成视角独特的内容设计、使观众了解有关历史沿革的同时,又丰富了版面艺术设计形式,增长了观众对清代官印的形制和制度等相关专业知识。

中国古代官印制度是封建君主集权的产物,清代作为东北满族建立的最后一个封建王朝,为我们留下了许多文化积累和国家治理经验,官印制度即是其中的重要组成部分。虽然这里夹杂着浓重的封建等级制度元素,但也应看到它积极的一面。一是官印制度在客观上适应了当时公文使用的需要,有利于国家行政工作的有效开展,其次,从历史的发展角度来看,中国古代公文的用印制度也在不断地进步与完善。并且,通过去其糟粕、取其精华后所保留的许多合理部分,直到今天依然在沿用。

制表修图:牛旭民

作者单位:吉林市龙潭区档案局