大河之源

2017-06-01

■本刊特约记者 魏 云

大河之源

■本刊特约记者 魏 云

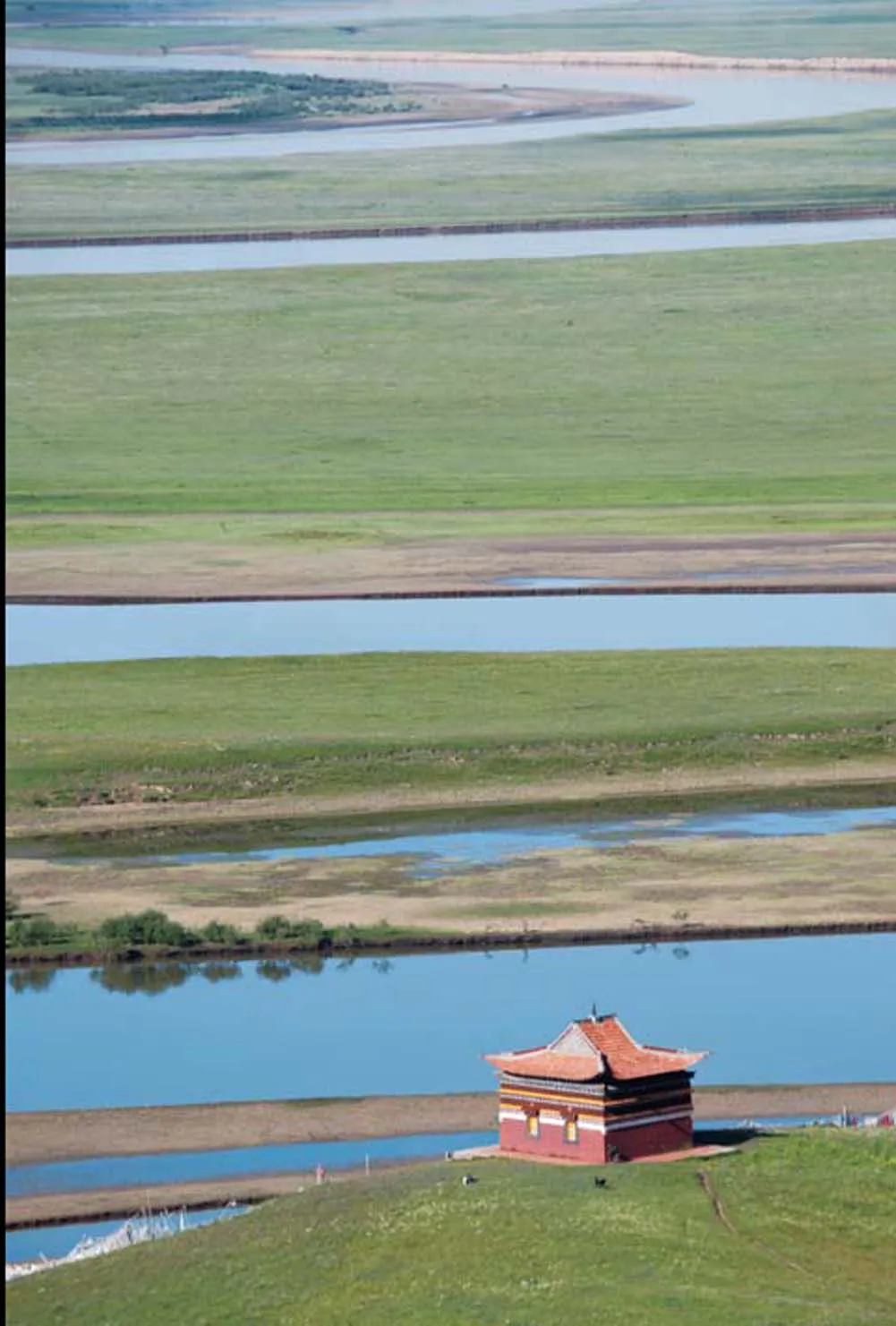

《黄河源碑铭》云:“巍巍巴颜,钟灵毓秀,约古宗列,天泉涌流。造化之功,启之以端,洋洋大河,于此发源。揽雪山,越高原,辟峡谷,造平川,九曲注海,不废其时……”寥寥数语,将气势磅礴的黄河展现得淋漓尽致。正是雪山、高原、峡谷造就万里黄河的同时,也赋予黄河桀骜不驯、百折不挠、勇往直前的秉性。

“水少沙多、水沙异源”被概括为黄河有别于其他大江大河的特殊性,但这个特殊性最终表现在黄河的中下游。黄河源区因地理环境、人文因素成就的特殊性、复杂性远胜其他流域。

黄河西望昆仑,从雅拉达泽山东坡流出,南受巴颜喀拉山阻隔,北被布青山和阿尼玛卿山约束,沿巴颜喀拉山北坡朝着东南咆哮如雷而去,直抵岷山。之后折向西北,与鄂拉山相抵,环阿尼玛卿山北坡回流,在青藏高原北部的崇山峻岭中画了大大的一个“U”字,再折向东北流去,冲出拉加峡,凿开野狐峡、拉干峡,进入龙羊峡,完成了黄河河源区的流程。龙羊峡水库是黄河上游第一个大型梯级水库,有龙头工程之称,以发电为主,并承担下游河段的灌溉、防洪和防凌等综合任务。

一

黄河源区丘陵起伏,地广人稀,自然条件恶劣,空气中的含氧量不足内地的60%。1952年8月中旬,在新中国第一代黄河河官王化云的主持下,在黄河水利委员会(以下简称黄委)办公室副主任项立志和工程师董在华的率领下,从河南省开封市出发,12天后到达青海省会西宁市。考察队在西宁对考察的准备工作进行了全面检查和装备,买了62匹马供62名考察队员骑乘,还买了173头牦牛驮运了足够食用4个月的粮食及生活物资。

他们从西宁出发,翻过日月山,经过苦海和醉马滩,赶往青海省果洛藏族自治州玛多县。60多公里的路程中间不能停留,因为当地有一种草,如果被马误食,就有死亡的危险。“醉马滩”之说便源于此。

玛多县是青海省海拔最高县,平均海拔4500米以上,自然条件十分恶劣,高寒缺氧,环境严酷,年均气温-4℃,全年无四季之分,只有冷暖两季之别,是国内人类生存环境最恶劣的地区之一。到达玛多,正值农历八月,晴好的天气须臾间雪花漫天飞舞,有两匹马在考察途中就被冻死了。考察队员强忍高原反应,历经千辛万苦继续西行,边走边勘察,60多公里的距离,历时3天,终于抵达鄂陵湖和扎陵湖地区。

黄河源头准确位置最终被新中国第一代黄河人勘定,其准确位置位于约古宗列盆地西南隅的玛曲曲果,海拔高程4698米。这一划时代数字被写进新中国的教科书。这里有黄河流域最高峰阿尼玛卿山。阿尼玛卿山又称玛积雪山或玛卿岗日,主峰海拔高达6282米,位于东经99.4度,北纬34.8度,是中国对外开放的十大山峰之一。阿尼玛卿大藏文书中意为活佛座前的最高侍者。“阿尼”是安多藏语的译音,意为先祖老翁,也含有美丽、幸福或博大无畏等意;“玛卿”的意思是黄河源头最大的山,也有雄伟壮观之意。

阿尼玛卿山巅终年积雪,海拔5000米以上有冰川,中心冰厚数十米。高山、河川、盆地、丘陵犬牙交错,形成独特的地形地貌。高山之巅大多岩石裸露,白雪覆顶。山坡则溪流淙淙,绿草如茵。

黄河源区的气候随地理位置、海拔高程的变化而变化。最大温差达75℃左右。温差之大,令人咂舌。黄河沿水文站年平均气温零下4℃,观测年最低温度为-53℃;降水量少且不均匀。根据水文观测数据分析可知,黄河源区卡日曲-扎陵湖-鄂陵湖至黄河沿水文站以北,年平均降水量为300毫米,属黄河流域少雨区之一。往南,逐渐进入黄河流域多雨区的吉迈-玛曲区域。

黄河上游地区受青藏高原独特的地理、气候环境影响,往往形成强连阴雨天气,连阴雨天气最长可持续30天以上。其特点是降雨强度小、笼罩面积大。在大面积强连阴雨天气过程中,降雨中心强度也不超过每日50毫米。一场强连阴雨甚至可覆盖兰州以上整个黄河上游地区。

黄河源区的水系发育程度较高,水资源较为丰富。流域面积大于1000平方公里的支流有23条。其中左岸有9条,右岸有14条。黄河源区多年平均降水量为480多毫米,平均蒸发量在1000毫米左右。由此可见,黄河源区天然来水量与降水量关系密切。

黄河源区跨越青海、四川、甘肃等三个省份的6个州、18个县,总面积约13.2万平方公里。位于黄河源区出口的唐乃亥水文站多年观测资料显示,在70多万平方公里的黄河流域,其近40%的水量来自黄河源区。近四成水量来自占一成多面积的黄河源区。“黄河水塔”之美誉由此得名。

二

党和国家领导人历来都十分关心黄河源区的治理与开发工作。自从1952年9月新中国治黄人的足迹第一次踏进黄河源区,黄河人便拉开了新中国研究和认识黄河河源区的序幕。

1955年,黄委决定在黄河源区开展水文观测。为全面落实治黄工作的战略部署,黄委兰州水文总站于年初工作会议后,决定在黄河源头地区设立黄河沿、吉迈、玛曲、军功、唐乃亥等水文站。1955年6月6日,王昌顺怀揣黄河沿水文站站长任命书,和同伴一起从西宁出发,行程500公里,历时整整7天,这才抵达目的地——玛多县。同年6月21日黄河沿水文站正式测验各项水文数据。这是一个在治黄史上值得永远记忆的日子,它填补了河源区水文观测的空白。

2011年,黄河源区水文测报技术升级项目启动,依靠科技进步,以巡测、遥测技术为重点,把利用当代先进科学技术与当地经济社会环境有机地结合起来,逐步实现黄河源区水文测报技术水平升级。一个以计算机网络系统和数据库系统为支撑、新的黄河源区水资源监测网正在形成。

对于黄河源区水资源及生态环境问题,黄委历届领导都非常重视,多次派出不同目的、不同项目的河源考察队。2004年8月29日至9月2日,黄委组成黄河源暨南水北调西线综合考察团,对黄河源及西线南水北调进行综合考察。时任黄委主任李国英、时任黄委副主任廖义伟亲自带队,进行了为期13天的综合考察。次年5月,以黄河河源区水文水资源及水生态环境为研究方向的黄河河源研究院在甘肃省兰州市挂牌启动。

2011年7月2日至7月5日,时任水利部副部长胡四一带领由水利部科技委、民盟中央、黄河水利委员会联合组成的考察组赴黄河源区进行专题调研。实地考察了解黄河河源区社会经济状况,对河源区草场退化、水源涵养功能减弱、径流减少的原因及解决途径进行研讨。

青海省海南藏族自治州的塔拉滩、切吉滩和木格滩,这“三滩”是黄河上游风沙危害和土地沙漠化最严重的地区之一。2014年8月22日至8月24日,时任黄委主任陈小江带领工作组前去考察“三滩”的水生态环境修复状况。同时深入黄河源区考察水量、气候、植被变化等环境要素。

为了解源区水资源及其开发利用、生态保护、水工程建设、水资源管理等情况,进一步做好黄河源区保护与开发利用工作,2016年 9月3日至9月4日,黄委主任岳中明现场察看了青海湖、鄂陵湖与扎陵湖,并深入黄河源区考察径流和生态环境演变情况。

三

自20世纪八九十年代至2005年,受自然和人为因素的综合影响,黄河源区出现生态环境恶化、水源涵养能力下降、源头区产水量下降等诸多问题。研究表明,黄河源区半个多世纪以来,平均降水量总体在减少,而来水量的减少量却高达30%。问题到底出在哪里呢?

据玛多黄河沿水文站观测记录,黄河玛多以上河段分别于1960年12月10日至1961年2月底、1979年12月20日至1980年3月10日、1996年2月、1998年1月1日至2月底、2000年12月全月发生连底冻。所谓连底冻是指河流彻底冻结。

1999年5月26日玛多水文勘测队驱车前往鄂陵湖和扎陵湖地区查看黄河水流情况。在扎陵湖,发现湖口几乎没有水流,经现场观测,流量仅0.01立方米每秒。湖口以下约8公里的河道完全干涸断流。至下游支流勒那曲0.06立方米每秒的流量汇入,河道方见水色。这是黄河源区有水文观测资料以来的第一次真正意义上的断流。

不管怎么说,鄂陵湖、扎陵湖的水位半个多世纪以来下降了至少两米是不争的事实。由于湖泊萎缩、地下水位下降、湿地退化明显等影响,黄河源头地区来水量逐年减少,已严重影响到当地社会经济发展和牧民的生产生活。世世代代逐水草而居的牧民,不得不面临找不到水源草场的尴尬境地。在上个世纪80年代玛多县曾是全国人均收入最高的县份,近年来由于生态环境恶化、草场退化,导致畜牧业生产严重下滑,成为西部贫困地区之一。

此外,全球气候变暖,雪线上升,多年冻土层下降,降水大量下渗,含水层加大,遍地鼠洞,这些综合因素叠加在一起,造成降雨不能很快转换成径流,成为黄河源区来水减少的重要原因。

这里因素的叠加,还造成黄河源区频现沙尘暴天气。每年8月末至次年4月中旬,这里大多时间狂风怒吼,黄沙弥漫,最大风速达34米每秒。狂风进一步加剧了黄河源区沙化及水土流失的进程。

在黄河源区,由于生物链的缺陷,鼠害在草原成了一大灾害。玛多县现有鼠害面积150万公顷,占全县草地面积的65%。据专家估算,仅鼠兔一种,玛多县就存活约两亿只。鼠兔之所以能够大量繁殖,与草场草类的特性紧密相连的。鼠兔吃鲜草,另一种瞎鼠(常年生活在地下的一种鼠)专吃草根,它们互相配合,对草场的破坏极大。同时由于它们不断地打洞,鼠穴在草原上密密麻麻,经过长期的风雨侵蚀,导致草原大面积荒漠沙化。

曾几何时,人类为了灭鼠,不惜投入大量鼠药,导致鼠类的天敌熊、狼、雪豹、旱獭、红狐、猎隼等大量中毒死亡,数量锐减。

四

这里摘录两则《青海日报》30多年前刊登的新闻报道:

1973年9月27日:“玛多县……从1966年到1972年,虽然几次遇到严重自然灾害,但他们依靠党的领导……使各类牲畜平均每年以净增4%的速度稳步上升……”

1975年3月27日:“……十二年来,黄河公社的牲畜从2.98万多头(只)发展到14.7万多头(只),加上历年来向外出售的生产畜6.8万多头(只),比1965年翻了四番……”

无疑,20世纪七八十年代畜牧业的大发展造成草场大面积退化,造成自九十年代以来,牲畜头数急剧减少。这里面有国家政策宏观调控和人们环保认识的转变因素,有自然界大环境变化的因素,但也不能否认因过牧导致的恶性循环。牧民为了生存,只得离开退化沙化的日趋严重的草场,赶着牛羊去寻找新的草场。

黄河源区自古盛产黄金,特别是黄河源头地区,以沙金面积大、质量好而著称。20世纪七八十年代,大量的淘金者纷纷涌入黄河源地区。前往青海省玉树藏族自治州曲麻莱县的淘金人员在鼎盛时期高达11万多人;玛多县高达5万多人。而当时这两个地区的常住人口加在一起不足3万。这么多外来人口在黄河源区长达数月的乱挖滥采、脚踏车辗的淘金活动,不但给黄河源区脆弱的植被造成了巨大的破坏,也导致草原大面积沙化及水土流失,加剧了黄河源区生态环境整体的恶化程度。

近二十年来,在黄河源区因采挖冬虫夏草对生态造成的破坏一度达到触目惊心的地步。冬虫夏草生长在海拔3800米以上的雪山草甸,是传统的名贵滋补中药材。价格昂贵,素有“软黄金”之称。在高额利益的驱动下,每年四五月份都会有大批采挖虫草的人群涌入草原,严重破坏生态极为脆弱的草原。生态环境遭到严重破坏,草地严重退化,鼠虫害肆虐,导致土地沙漠化严重,水土流失加剧,湖泊萎缩,湿地退化,失去了生物生存的条件,生物种类、数量锐减。

面对日趋严峻的黄河源区生态环境形势,中央和各地政府高度重视,积极采取一系列行之有效的措施,黄河源区的生态环境得到明显改善。

2016年11月12日,青海省果洛藏族自治州玛多县常务副县长、三江源国家公园黄河园区管委会专职副主任甘学斌在接受新华社记者采访时表示:“自2005年国家实施《青海三江源自然保护区生态保护和建设总体规划》以来,黄河源区累计完成投资3.4亿元,共组织实施了生态移民、退牧还草等14个项目,使源区生态保护和建设都取得了阶段性的成效,呈现出“增水、增草”的现象,牧民生产生活条件也得到进一步提高。经过11年的治理,目前黄河源区有大大小小的湖泊4万余个,生态恢复明显。”

(编辑:魏 翔)