“华人语言生活”多人谈

2017-05-30连谊慧

连谊慧

散心按语:随着全球一体化进程的加速及中国国际地位的提高,“华语”的要义和功能,已从其所关涉的语言传承和民族认同,逐渐扩展,成为制定语言政策、开展经济交往甚至影响国际政局的重要因素。它既是全球范围内的语言问题,也涉及语言资源和语言权利,是语言规划中的重要课题。本期我们邀请全球多个华语区的语言学者围绕“华人语言生活”发表观点,以飨读者。

汉语走向世界的标志

陆俭明(北京大学)海外华侨华裔子女的极大多数,其母语是汉语(多数是某一方言),其第一语言一般是所在国的官方语言或国家通用语言。因此对有些华侨华裔子女来说,华文教学大致相当于我们国内的语文教学;对有些华侨华裔子女来说,华文教学大致相当于外语教学。

从国家、民族的角度说,华文教学是一项关系到海外华侨华裔福祉的重要事业,有助于保持海外华族民族特性,延续民族语言,传承中华文化,是一项“护根”工程。从学科的角度看,它是介于语文教学与外语教学之间的一个独立的学科。作为事业和作为学科这二者之间,是一种互动关系,将华文教学这一事业做好了,有利于华文教学的蓬勃开展;而华文教学搞得蓬勃有生气、有成效,将有助于华文教学事业的发展。

说到华语教学,我们不能不考虑这样一个问题,那就是汉语怎么样算走向世界了?我认为汉语走向世界的标志有三个:

第一,汉语教学能进入各个国家,或者说能进人大多数国家的国民基础教育体系,就像英语教学、法语教学、曰语教学进入中国的国民教育体系那样。这是第一个标志。

第二,汉语教学,从事初级教学阶段教学任务的汉语教师,基本上都由对象国的国民来担任,真正实现汉语教师的本土化。我们自己想一想,我们学英语、学日语、学韩语、学西班牙语、学法语、学阿拉伯语,是他们这些国家派教师来教我们的吗?基本上都是我们中国的本土教师教的。对象国国民任教的汉语教师,他们在发音上,他们在用词上,他们在句法规则的使用上,肯定赶不上我们中国的汉语教师,但是,实际的教学效果会比我们派去的汉语教师要好。原因就在于他们在教学中比我们更了解学生的心理,更了解教学的重点与难点,比我们更善于进行对比教育,会更好地、有意识地引导学生学习汉语。

第三,世界各国能阅读中文书刊报纸、能上中文网站浏览的人越来越多,能在各个国家具有本科学历的国民中占有一定的比例。那比例该是多少,是5%,还是10%,还是15%?可以进一步探究。

上述三个标志,需要我们以科学的态度对待汉语教学并进行辛勤的耕耘,才能实现。汉语教学的核心教学任务是“想方设法帮助外国汉语学习者尽快掌握好汉语,特别是汉语书面语”。为什么要强调汉语书面语?赵金铭说过,如果一个外国学生只学说的汉语、听的汉语,不学汉字,不掌握汉语书面语,他只是一个会说汉语的文盲。李宇明说得更深刻,他说汉语教学中如果不能让学生掌握汉字、学书面语,这样的学生最终可能会放弃汉语。没错,一个外国人要想真正了解中国的政治、经济、文化等,不学汉语书面语是根本办不到的。只有世界各国有越来越多的人真正学习并掌握了汉语,特别是掌握了汉语书面语,我们才能说汉语在国际上真正拥有了话语权。

语言和谐相处的澳门

程祥徽(澳门大学)

澳门是著名的赌城,文雅一点说,这是一座博彩城、娱乐城、文化城。这座城市特别讲究用语的吉祥与和谐。赌城大街上找不到“赌场”的字样,只能看到“娱乐场”“博彩公司”。36年前我由香港来澳门东亚大学教书,过海关时官员问我到澳门来干什么?回答“教书”。官员说“别教我!”。我问这是什么意思?朋友告诉我:“书谐输,他不要你教他输,要教他赢。”后来我还发觉,澳门没有“通书”(日历、黄历、皇历、月份牌),只有“通胜”,意思当然是只能胜不能输。在大街上广告不说“空屋”,只说“吉屋”,因为粤语“空”“凶”同音。谁会拿钱去买个或租个“凶屋”?说到与吉祥相关联的新词,澳门近年出现了“发财巴”:娱乐公司到机场、码头接送外来游客的汽车。词义当然是接客人们来赢钱发财。与这个发财巴相对应的有一个反义词“僵尸车”,指随意停泊在停车场的私家车,不知道车主是何人,好像僵尸一样无法搬走。

澳门汉语经历了近五个世纪的严峻考验,至今已开始平稳和谐地生存与发展。澳门是中国的固有领土,运用的语言属于汉语粤方言。1553年葡萄牙人带来了完全不同语系的葡萄牙语,1849年之后葡萄牙人仿效英国占领香港而正式占领澳门,葡萄牙语对澳门的影响也就越来越大。1751年,印光任、张汝霖编著了一部《澳门纪略》,书中附录了一份将近四百个常用词的中葡对应词表。但是即使葡萄牙把澳门当作是它的领地,派兵派将统治澳门,澳门的语言还是以汉语为主;不像巴西,巴西的官方语文是葡文。1992年前,澳门法定的官方语言只有葡语,连邮电局摆放的电报表格也只有葡文而无中文,但仍然改变不了中文在民间的地位(可笑的是,追讨税收的文件有中文译本)。数百年来,生活在澳门土地上的葡中两国人民共同生活,甚至联姻通婚,形成一个名叫“土生葡人”(Macanese)或“澳门土生”的族群。在语言上,这个族群使用的葡语和汉语都掺和了双方语言的成分,而且还产生了一种综合中葡两种语言成分的“土生葡语”(lingual de Macau、dialecto macaease、macaista、crioulo de Macau等)。在土生语言中,请假叫“攞(拿)人情”,领取放假的表格叫“攞人情纸”,请假条是“人情纸”,放大假说成“行人情”。

语言融合现象在澳门处处可见,例证可参阅黄翊著《澳门语言研究》。今天的澳门,语言气氛十分和谐。俗称赌场的娱乐公司通行普通话,赌场内所有中文广告和招牌几乎用的都是标准的简化汉字,倒是借用赌场临时举办的一些商业活动和文化活动出现繁体字。2013年金秋季节,澳门语言学会邀集中国各地以及海外學者举办“两岸汉字使用情况学术研讨会”,会议横幅用繁简两体书写,研讨会文件和出席者提交的论文也是按提交的字体排版,编成《繁简并用相映成辉》一书,由中华书局出版,十分贴切地反映了繁简汉字和谐相处的局面。

谈谈海内外华人社会的外来词

游汝杰(复旦大学)

汉语及其方言传播到海外由来已久,近年来由于中国实行改革开放政策,这一历史进程大大加快了。特别是国际汉语教学蓬勃发展,包括兴办越来越多的孔子学院,也使汉语国际化如虎添翼。与此同时研究汉语的视野也应更加开阔。长期以来,对于“现代汉语”研究,许多学者的眼光,仅仅局限于中国大陆的普通话。例如中国大陆高等学校中文系所使用的各种《现代汉语》教材,几乎都只是相当于普通话教材,其内容不包括汉语方言和海外汉语及其方言,或者甚少涉及。从国际的观点来看,当代汉语应包括海内外各地的汉语及其方言,研究的视野也应扩大到全球各地的汉语及其方言,特别要加强海外汉语及其方言的本体研究和使用研究。最近出版的《全球华语大词典》是汉语全球观的重要研究成果。以下仅就海内外华人社会使用的外来词,浅谈一得之见。

在海内外不同的华人社区产生和使用的外来词,不甚相同。例如:

中国香港粤语来源的外来词:曲奇(cookie)、克力架(cracker)、嗜喱(jeuy)、威士忌(whisky)、麦当劳(McDonald's)、茄喱啡(carefree,临时演员、跑龙套)、基民(gay,同性恋者)、的士(taxi)。

上海话来源的外来词:销品茂(shopping mall,大型商场)、阿诈里(源自日语,骗子)、牛轧糖(法语nougat,一种花生糖)、品客(pringles,薯片,一种休闲食品)、慕斯(法语mousse,奶油状西式甜点)、桑车(Santana,桑塔纳轿车简称)。

中国台湾来源的外来词:阿莎力(说话、做事爽快利落,源自日语)、麻吉(事情顺利,友好、相配、有默契,亲密朋友,源自英语match,由日本外来词转驳台湾)、卡哇伊(可爱,源自日语)、骇客(黑客,源自英语hacker)。

北美华语来源的外來词:洗笼(1aundry,洗衣店)、康斗(condo,共有公寓)、柏文(apartment,公寓)、摩铁(motel,汽车旅馆)、布菲(buffet,自助餐)。

有的外来词中国大陆已废弃,但在海外华人社区至今仍使用。例如:杯葛(boycoR,抵制)、燕梳(insurance,保险)、开麦拉(camera,照相机)、平果(bingo,对号获奖)、麦萨琪/马杀鸡(massage,按摩)、恩哥尔/安哥(法语encore,再来一个)、阿拉卡(法语a la carte,定菜)。

外来词最初往往见于媒体,各地华人社区自有不同的译名。始生阶段同名多译是普遍现象。也就是说外来词始生阶段有多元化倾向。例如e-mail最初在各地的表达多达七种,即伊妹儿、伊眉儿、伊媚儿、电子邮箱、电子邮件、电邮、e-mail。各种说法在实际使用中互相竞争,最后会由其中一种取胜,或者两种或两种以上长期并存。

其实外来词的地域竞争在改革开放之前已经开始,有的外来词在上海的写法与在广州或香港不同,例如sofa、salad、chocolate、sandwich,上海的写法分别是沙发、色拉、巧克力、三明治,香港或广州的写法是梳发、沙律、朱古力、三文治。普通话或现代汉语书面语采用的是上海的写法。

但是当代汉语新生的外来词大多来自香港,粤语译法渐占强势地位。例如:芝士(cheese,奶酪)、波普(popular,流行的)、布林(plum,杏子)、巴扎(bazaar,市场)、波(ball,球、乳房)。源于20世纪50年代后,英语竞争力在上海大为减弱,与之相应,外来词也大多渐渐废弃不用。例如:兰丝纱(lace,蕾丝)、派哀浦(plpe,烟斗)、里报单(report,报告)、配生(percent,百分比)。

海内外华人社会使用的外来词在始生阶段有多元化倾向,然后进入互相竞争阶段,最后许多外来词又有融合趋势。例如:上述e-mail的7种说法互相竞争的结果,是“电邮”和“电子邮件”取得明显的优势,它们在各地的出现频率逐年提高。将来的发展趋势有可能是双音节的“电邮”最常用。

我们曾调查30个外来词在海内外华人社区的使用情况,结果表明,在美国华人社会,大陆的外来词形式与港台来源的外来词形式相比较,具有强势地位。也就是说当代美国华人社会更多采用中国大陆的外来词形式,比如:迪斯科、摩托车、奔驰、博客、高尔夫等。美国的当选总统DonaldTrump目前有两个译名:川普和特朗普。美国华人社会常用“川普”,中国大陆常用“特朗普”。这两个译名正在竞争中,结果为何,我们拭目以待。

语文历时与进化退化——论语文新旧运用的问题

许长谟(台湾文藻外语大学)语文的“历时陸”(Diachronics)是中性的概念。以历史语言学而言,古典与现代一脉而来,即使进入现代语言时代,许多的音韵、词语、词构句式、语义常是延续古代,难以切割。当今海峡两岸政治人物常喜欢援古证今,相互祝福、表意或警告。若运用得宜,既得风雅之赞,又能产生旧义新喻之妙,这是好事。但也需尊重古今语言结构之差异,否则画虎类犬,也可能骑虎难下。

最近有两件事反映了中国台湾古语今用的窘迫。2016年9月,当局于教师节祭孔时,在岛上创建最早的台南孔庙赠挂匾额:题词是“德牟道昌”。前词“德牟”是曲阜孔庙“德牟天地”(也是《四书》)的摘用;然而“牟”字是“与……平齐”之义,后需接有宾语,所以此词的语义不全,无法与“道昌”并列。2017年新年前夕,有关方面又摘选中国台湾诗人赖和(1894-1943)的诗句,做了“自自冉冉,欢喜新春”春联赠予民众。这八个字不合“(春)联”定义。若宽称之为“吉祥话”无妨,但其中“冉冉”一词争惹了批评与非议。许多人强辩“自自冉冉”之使用无误,又强用书法惯性、方言、构词创意、风格等主观臆测为说项,实在是毫无意义的辩解。其间不仅请出诗人孙辈说了些没依据的话,官方更有人提议收录进词典中,真令人气结。赖和所写的是一首押“诗韵上平十一真”(身、春、人、真、亲五字)诗,属仄起格首句押韵正格的“七言律诗”,原手稿原句是:

自自冉冉幸福身,欢欢喜喜过新春。

平生得意知何事,一世无忧能凡人?

闲陋幸无名士气,痴恺(?)还有少儿真;

近来一事堪倚说,曾许无邪一女亲。

其中几个字书法难定,但每句绝对须遵守平仄、押韵、对仗等诗律的必要条件。在此我们不是要以古律今,只是强调:既然使用文献,就该尊重原有语文之结构。

这类艺文风波,反映的是当代人古典语文素养之不足。两年前游南京秦淮河夫子庙,此地本该是最足以代表中国文风之地,然随意观赏,见几处楹联文病不少,如:“且领略”竟可对“莫辜负”,“古今中外君民”对“诗书易礼春秋”等,虽词构句式可允,但平仄不对,就是诗弊。若在他处见及,也就罢了;但当时身处六朝之胜景,感慨也如今日。

多语——海外华人语言生活的现实及挑战

李

嵬(英国伦敦大学)

有人说:凡有人群居住的地方一定有华裔。在欧洲,平均每两千人左右的地区就会有一家华人开的餐馆或商店。中国在过去几个世纪一直是全球最大的移民提供者。说汉语的移民在世界绝大部分地区都存在。然而,华裔移民的历史背景、原因和动机非常不同,所处的新环境、日常生活方式、家庭结构以及对未来的展望是非常多样化的。而最重要的是,不同的语言背景、语言能力和语言行为是海外华人社团面临的现实和最大的挑战。

华人移民海外最初主要是商人和佛教僧侣,其中丝绸之路起了很重要的作用。明朝(1368-1644年)和19世纪初期出现了多次海外移民潮,不仅商人到境外旅行和定居,普通工人也被吸引到东南亚等地找工作赚钱。然而,真正全球性的华裔移民只是从19世纪中叶开始。大规模移徙到北美洲、南美洲、欧洲和澳洲,填补了那里取消奴隶制后和资源开发所需的劳工短缺。20世纪海外移民仍在继续,并出现“二次迁移”现象,即从东南亚等地迁移到世界其他地区,持续到今天仍源源不断。

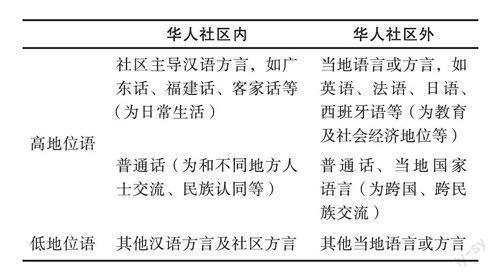

语言對海外华人来说是个极其重要但又错综复杂的问题。尽管人们的民族文化意识很强,从中国不同地方出去的华人和他们的后代更多的以说方言为主。加上生存的需要,他们多多少少学会了一些当地的语言。双语,甚至多语,渐渐成为海外华人日常生活的必需。从民国后期以来,海外华人也逐渐对共有民族统一通用语有所意识,通过华文学校推广国语和普通话。双语,甚至多语使用,在移居海外的移民中并不少见。目前移居全球各地的华人、华裔总数具体有多少无人可知。从各国人口普查数字中估计,可能有3000万,甚至到5000万。这一估计不包括有中国血统的混血人。总体上讲,复杂性多语模式(p01yglossia)已成为海外华人社团的一大特点:

其中汉语方言对海外华人社团来说有着极其重要的凝聚力。而对语言传承来说,同乡会、华文学校、华文媒体己成为海外华人社团的三大支柱。随着时间的推移,海外华人家庭中有的已有在当地出生的第四五代人了。他们还能不能习得并使用汉语,使用哪种汉语,是方言还是通用语,会不会读写汉字,是繁体字还是简体字等,已成为对海外华人语言生活中的一大问题。很多人将汉字读写能力看作“作为中国人”的关键因素,这对如何帮助当地出生的华裔习得及保持汉字读写能力是极大的挑战。

海外华人极少试图把自己的语言传播到他们自己的社区之外。在条件允许的情况下,他们尽力学习当地语言,并倾向于让他们的孩子以学好当地语言为主,保持家庭语言为辅。再加上华裔家庭居住相对分散而导致说汉语儿童之间沟通机会较少,及没有宗教约束等原因,海外华人社团从汉语到当地语言的转换相对其他移民社团来说发展过程极快。不少家庭中,父母是移民,但孩子一代已以使用当地语言为主。这对两代人之间的沟通、海外华人社团的民族认同等都提出了一系列新问题,还有待系统全面地观察及研究。2016年我编写的《全球华裔移民社团的多语现象》一书对包括欧美、亚太、中东及非洲等地华人社团的语言生活现状做了综述,旨在为海外华人语言生活研究抛砖引玉。

华人语言生活中的“保强扶弱”

吴伟平(香港中文大学)

前些年我说过“语言生活的和谐之道在于保强扶弱”。今年我又说华文教育应该“因地制宜,因人而异,学术为纲,守富扶贫”。不管是保强扶弱还是守富扶贫,其目的都是保持语言使用的动态平衡。眼下谈华人语言生活这个大题目,落到实处,就是要通过“保强扶弱”,在不同华人社区营造一个健康的语言环境。

我想“华人”指不分国界地域,包括所有黑眼珠炎黄子孙的这么一群人。“华文华语”的界定在排除政治干扰以后也很简单:华文是以方块字为代表的书写系统,包括简体、繁体;华语指各种口语体系,包括同一体系不同名称(普通话、国语、华语)的华人通用语,也包括在特定华人社区流行的方言。

社会语言学告诉我们,多语共存的语言社区中一般都有强势语言和弱势语言,社区通用语往往就是该社区的强势语言。健康的语言生态,必须有通用语保证社区内彼此沟通,而弱势语言的存在则保证了语言生活本身的多样性和通用语的可持续发展。人在港澳,我就以港澳和广东的珠三角地区的华人语言生活为例谈谈自己的一管之见。

港澳地区目前的语言生活中显然是“粤”强“普”弱。虽然自港澳回归以来普通话作为华人通用语发展极快,但总体而言还是处于弱势。首先是使用人数,根据两地近年来人口普查所提供的信息,港澳华人绝大多数以粤语为交际谋生的第一工具。再看使用领域,教育、媒体、行政、民生,这几大领域目前基本上还是粤语一统天下。中小学的“母语教学”用的是粤语;当地免费公共电视台和电台都是粤语频道,只是在特定时段插入一些普通话节目,“点缀”多于务实。除极少数官方正式场合(比如回归庆典)以外,几乎所有政府运作都靠粤语,香港庞大的公务员队伍绝大多数以粤语为工作语言。民生方面,普罗大众之间的沟通和交流,包括大部分商业和休闲活动,更是非粤语莫属。最后看语言水平本身,笔者所在的一个科研小团队从十年前开始关注香港大学生的语言水平,通过相关测试发现本校大部分学生由于普通话水平的限制,很难在生活和工作中得心应手地运用普通话。或许某些与普通话联系密切的行业(比如零售业)中有人普通话水平略高,不过大部分港澳居民的普通话水平比大学生更低的假设应该可以成立。

既然“粤”强“普”弱,“扶弱”意味着港澳地区应该积极关注如何扩大华人通用语在不同领域使用的广度和深度。珠三角地区虽然也用粤语,但普通话在很多领域都是强势语言,学生和普通民众的普通话能力也远远高于港澳地区。在这种情形下,“扶弱”的着眼点反而是鼓励地方语言文化的研究和发展。前两年上海地区有幼儿园鼓励学生讲上海话,其实也是保强扶弱的具体体现。

让汉语成为国际交往的强势语言

周小兵(中山大学)

海外有多少人学汉语?从四千万到一亿,说法不一。有多少人在国际交往中用汉语?至今没看到数字。

“国际交往”至今也无准确说法。我认为,在公认的国际场合用语言交际就可称为“国际交往”。如在国际场合,中外人士洽谈商务、经济、政治、文化、社会、教育、学术、家庭等话题。母语不同的外国人用汉语交际,更是国际交往了。

本世紀以来,汉语国际应用需求剧增,促进了汉语国际教育发展。“一带一路”战略的推行,汉语教育和应用快速发展,凸显出汉语国际应用的短板:(1)应用平台不够宽广;(2)语言系统与国际化要求不符。解决以上问题,提高汉语应用的国际地位,可从三方面入手。

第一,对汉语国际应用情况进行全方位调研。如:除去教育,汉语在哪些国际场合使用?有多少人用?只用汉语,还是汉语外语混用?汉语国际应用的困难有哪些?瓶颈是什么?

第二,构建汉语国际应用平台。中国官方人士答记者问,外国记者提问以前多用英语,现在基本用汉语了。这是汉语推广最有指标义和影响力的行为之一。商贸洽谈,多议题会谈,国际会议,数字平台等,多用汉语自然可推动汉语国际应用。

第三,改善汉语表达方式,适合国际交往。首先是口语。普通话各地差异大,外国人在四川学普通话,到北京交际可能遇到困难。一个留学生到北京商店买玩具:“我要一个熊猫。”服务员:“哪里有熊猫?”留学生用手指:“那个不是熊猫吗?”服务员:“那是熊猫儿!”减少普通话中没有辨义功能的儿化词,应是改善内容之一。

其次是书面语。分词连写,可降低认读难度,提高阅读效益。目前有初级教材分词连写,留学生使用很方便。最大难题,是有些词和非词界限不清。可拟定规则,并制作分词连写软件;按已有输入法输入,呈现分词连写文本。分词连写文本可以和现有系统并行。

再次是拼音。汉语拼音方案原来是服务于中国人学汉语,现在目标应该包含:推动汉语国际教育,推动汉语国际应用(如把汉语拼音系统作为汉语书面语的补充系统使用)。显然,现有拼音方案有的地方跟新目标不太切合。如uan、uan写法一样,iou、uei简写为iu、ui,是外国人学习难点。分词连写同样是难题。可采用分阶段策略。如冯志伟指出,美国国会图书馆、法国巴黎语言和文化校际图书馆、德国特里尔大学图书馆、加拿大学术图书馆等大型图书馆在使用ISO 7098(1991)进行中文图书编目时,先对人名地名分词连写。在分阶段进行过程中,制作多种类型的分词连写拼音软件,印制足够的拼音文本供国际场合使用,从市场人手推动拼音改革,是方向之一。

汉语国际教育迅速发展,源于汉语国际应用的需要。这一需求还促进汉语国际应用本身的研究与改革,由此才能形成良性互动的生态环境,教育、应用两翼齐飞,推动汉语更快更稳健地走向全世界。

港澳人的语言观

侍建国(澳门大学)

把“语言生活”确定为人们实际运用语言的状况,对于中国这样一个多语种、方言复杂的国家来说,是个不错的定义。李宇明再把“语言生活”分为三个层级:国家层面的、区域和领域的、个人和社会终端组织的。中国的区域“语言生活”是个新角度,它既与国家语言政策有关,也跟个人和社会终端组织的语言使用紧密相关。根据这个观点,我想谈谈港澳地区人们的语言观。这里的语言观指人们对于语言运用的态度,它有两个特性,一是区域性强,一般人的日常生活都在一个特定的区域,此外,除了工作需要一般人不会使用外语。另一特性是个人和群体性强,一个人的语言使用习惯是固定的,而个人的语言习惯又受到所属各种群体的语言习惯影响。内地各方言区域的人运用语言有一定的规律,可称之语言习惯。比如到政府部门办事,当交际的一方不使用当地方言时,双方就自然以通用的普通话交流。

港澳人的语言习惯与内地有所不同。由于历史原因,港澳地区居民以粤语为日常生活语言,跟广东地区使用粤语的状况不太一样,二者的区别是正式场合使用什么样的言语形式。根据香港大学(《香港居民语言应用、语言能力及语言态度研究》)的调查,港人在单位与同事和客户谈工作的场合使用粤语分别是97%和94%,使用普通话分别是15%和38%。国家语委(《中国语言文字使用情况调查资料》)发表的调查数字显示,广东省居民在单位谈工作时使用方言是82%,使用普通话是43%。再看城市化与香港相若的上海,在单位使用方言是84%,使用普通话是35%。以上数字说明港人的粤语在正式场合的使用频率远高于广东人使用粤语和上海人使用上海话。二者的主要差别在于粤语作为中文的一种言语形式,在香港被视为正式语文的口语形式;而内地的国家通用语是普通话,粤语和上海话在内地属于方言,它们无法像粤语那样在香港所有正式场合(诸如立法会)使用。

既然港澳人的语言观有别于内地居民,在处理内地与港澳关系的时候就要考虑这一点,避免发生矛盾。比如,2011年内地婴儿奶粉出现质量问题而引起内地人到港澳零售市场抢购,影响港澳人的正常生活,进而引发一些港人对赴港旅游、不谙粤语的内地人产生不尊重情绪。再从近十年香港教育界对普通话教中文的态度上看它的社会含义:当两地良好互动时,香港学校积极推行“普教中”(“普通话教中文”的简称),小学的比例从五成增至七成,中学达37%;当两地关系不和谐时,就有调查研究指出,无明显证据说明“普教中”对港人的中文学习有促进作用。可见社会因素明显左右着港人的语言态度。

华语语法研究若干问题

汪国胜(华中师范大学)

经过5年的工作,我们完成了中国台湾、中国香港、中国澳门、新加坡、马来西亚、美国(洛杉矶)6个国家和地区的调查,写出了6卷《全球华语语法考察报告》。通过6个点的调查,我们得到了一些初步认识。

第一,在不同的华语区,语法的差异程度很大。就已调查的6个点来说,香港华语的差异最大,形成了别具一格的“港式中文”。美国华语的差异最小,除了“请您先看看一下帖子的内容”(动词重叠带宾语)、“我知道我不够他聪明”(比较句)和一些带有欧化倾向的说法之外,我们没有发现更多的明显的语法差异。

第二,在差异度较大的华语区,语法有其独特的一面。但从宏观上看,还是呈现出一种“大同小异”的格局。比如马来西亚华语,尽管存在着一些差异,但这些差异大多是局部的或细节上的,从大的方面来说,跟普通话还是基本一致的。比如,语序和虚词是主要的语法手段,词法和句法類型基本一致,等等。更多的则是在一些词语的组合或用法、成分的配置上表现出不同,当然也还有一些特殊的语法形式。例如,像“上述电梯、上述书本、上述道路、上述树木、上述住家、上述鸡蛋、上述汽车”之类的组合,在其他华语区好像没有见到。

华语区中还有一些特殊的语法形式值得注意:比如马来西亚华语的“酱”,新加坡华语的“VV”和“VVC”,香港华语(港式中文)中的差比句,中国台湾华语(国语)的“有”字句以及澳门华语的被动句等。

差异形成的原因主要是三个方面:语言的接触、方言的影响、语言政策的作用。

一、语言的接触。以澳门华语为例,我们知道,葡萄牙语作为澳门的官方语言之一,在澳门已有460多年的历史。1849年,葡语成为澳门唯一的官方语言;直到1992年,中文才又回归为官方语言,构成澳门社会双官方语言的局面。葡语对澳门中文的影响主要表现在词汇方面。澳门中文里存在着不少葡语的借词或根据葡语构词法构成的词语。由于葡语在历史上曾处于一语独尊的霸主地位,许多法律文件、政府公文都是用葡语起草的,然后通过直译,转换为中文,因此这样的中文往往会带有一些葡语语法的成分,被称为“葡式中文”。目前我们中心正在做的国家语委的一个项目“澳门法律文书中文翻译中的语法问题”,主要就是考察澳门法律文书的中文翻译因受葡语的影响而出现的一些特殊的语法现象。

二、方言的影响。方言对区域华语共同语语法的影响也是显而易见的。我们在重点调查共同语的同时,也兼顾调查比较活跃的代表性方言,比如中国台湾的闽语、中国香港的粤语,就是想进一步观察方言对共同语的渗透。例如,中国台湾华语(国语)的“有”字句、新加坡华语的“VVC”式,显然是受闽语影响的结果。

三、政策的作用。调查表明,不同国家和地区的语言政策对华语的发展起到一定的促进或抑制作用,使华语在不同的华语区呈现出不同程度的差异。比如,香港回归后,特区政府实行“两文三语”(中文和英文,普通话、粤语和英语)的政策,“港式中文”得到了进一步发展。在新加坡,李光耀强调,新加坡华语要跟着中国(大陆)的语言标准,向着普通话靠拢。他认为,“创造自己特点的华语,对新加坡不利,也走不出去。”大体相似的语言环境(英语作为官方语言,方言使用频繁),在香港形成了别具一格的“港式中文”,而在新加坡却没有形成特点鲜明的“新式中文”。我们觉得,这应该跟香港和新加坡的语言政策有着一定的关系。

大数据时代的华人语言和生活

邹嘉彦(香港城市大学)

华人广泛分布全世界为时已久,除邻近朝鲜半岛、中亚及云南边境地区之外,20世纪海外华人多说方言而非官话。长期以来,他们为适应生活而大量吸纳当地文化词语,如:沙茶、批/派、泵、磅等。这种语言接触也惠及主流华人的语言,使汉语更显多姿多彩,并彰显出同中存异特点。近几十年随着普通话为主的新移民数量大增,海外华人原有方言产生更广泛的本质和地位变化。

书面沟通时,独特的汉字有特别的认知要求。过去一个多世纪以来,许多学者以3000常用字为扫除文盲的门槛。在当前的大数据时代,我们可利用共时大语料库(http://livac.org)更全面地研究这个议题。譬如,透过字词覆盖率统计,发现若能掌握任何地区的500个最常用汉字,即可掌握当地80%以上的报章汉字。这与过去3000常用字的构想差异很大。以“故”和“事”两个字为例,很多小孩早就认识“故事”一词,但他们需要达到相当语言程度才可理解“事故”。由此可见,文化的门槛不能只停留在字的层面,更需要考虑词。根据大语料库,若以掌握报章80%的内容为门槛,约3000常用词就足够,而所需汉字仅约1100个。如果把门槛提高到90%,要掌握的词语量就增至9000个,但所需汉字也不过1900个而已。由此推论,扫盲门槛的常用字和常用词为1100-1900字,3000-10000词之间。这个要求与日本和韩国的常用2000汉字数量相去不远。

除了华人语言基础特征以外,大语料库还可帮助我们从语言文字的角度对华语社会进行研究,宏观地透视其整体样貌,并推知个中重要因由以及相互影响的结果。以华人广泛使用的成语“今非昔比”为例,每个懂华语的人都会感觉到使用它的句子具言外之意、有褒贬之分,但是如果理解不一致就会在沟通时出现语义混淆,甚至产生误会。大数据库显示其具一定规律可循:在香港和台湾其贬远多于褒,在上海和北京则相反。这种歧义产生的原因很多,其一可能是多数中国大陆居民认为今天居住生活、物资条件比昔日好多了,而港台居民感受则相反。不同地域成员会受各自社会、文化、自身体验影响,将对事物的正负情感投射到语言的使用上。还有,这种华人语言与文化的关系可以进一步推展,例如通过研究从香港和中国大陆间相互传播的新词数量和特征,可发现15年间北上词和南下词的数目很不平衡。香港北上词多属经济、生活方面,如“减持、问责”,显示一些新的想法和信息;而南下词汇类型多元,如“微博、黄金周、维权”,包含新兴平台、政策或社会事件引起的关注焦点。由此可见,境外境内华人的互动关系值得深入探讨,以便了解中华文化的新面貌。

责任编辑:姜贺