《高级英语》课程中语篇综合写作教学研究

2017-05-30陈蕊娜

摘要:语篇综合写作是学生学习生涯中最常见的学术型写作任务之一,但是学生往往难以胜任这一复杂写作任务。外语环境下开展的“语篇综合写作”教学的实证研究还不是太多,本研究调查了教学干预对外语学习者写作综合语篇产生的影响。研究者将教学指导融入英语专业《高级英语》课程中,注重培养学生从“源语篇”中选择、转化相关信息,并融入“综合语篇”的能力。通过对学生写作的“综合语篇”的整体评分分析和对“综合语篇”文本的详细分析,发现教学指导对于学生成功完成“语篇综合写作”任务产生积极影响。

关键词:语篇综合写作; 综合语篇;“源语篇”

中图分类号:G6420文献标识码:A文章编号:1674-7615(2017)03-0079-05

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2017.03.018

一、引言

“语篇综合写作”(synthesis writing)要求在完成写作任务时,对“源语篇”(source texts)进行阅读理解,找出“源语篇”的中心思想,区分主要观点和支持性细节,确定文章的组织结构和发展顺序,然后用自己的话来表达所读语篇的主要内容,并按照一定的组织结构来写作新的“综合语篇”(synthesis discourse)。“语篇综合写作”任务不仅涉及阅读和写作,最重要是对主题信息的正确表达、整合及融入新的“综合语篇”。学习者在整个过程中必须对任务本质有清楚认识,对任务实施随时进行检测、调控和积极调用补偿机制进行修正,因此该任务被认为可以提高学生的批判性思维能力(McGinley 1992),是有效学习和学术成功的重要途径(Rosenfeld, Leung, & Oltman 2001)。中国英语专业学生参加的八级考试(TEM-8)自2016年改革后,其中的作文也是“语篇综合写作”任务。

在完成“语篇综合写作”这一复杂的任务过程中,学生对于写作主题的熟悉程度、自己的阅读能力,源语篇的复杂程度、源语篇之间的相互联系、输出的“综合语篇”的类型、二语学习者一语的阅读和写作能力、二语的熟练程度、完成同类型任务的能力等因素都会影响写作的顺利完成(Spivey 1997;Wiley & Voss 1999; Plakans 2009a 2009b 2010)。

对完成“语篇综合写作”任务时使用的“概括”“互文性转化”(intertextual transformation)和“评估”(evaluation)等重要策略进行明示性教学(explicit instruction)被认为是必要和有效的(Friend 2002;Segev-Miller 2004 2007;陈蕊娜2012a,2012b)。但是在外语环境下开展的“语篇综合写作”教学研究还不是太多,本文旨在抛砖引玉,以期为业界同行提供参考。

二、“语篇综合写作”的相关研究

“语篇综合写作”大多聚焦于学生对于“源语篇”不适当的借用行为(text borrowing),也称为“拼凑写作”(patchwriting)或“文本借用”(text appropriation)(Shi, 2006, 2010, 2011;Plakans & Gebril, 2012)。

有关“语篇综合写作”教学的研究有两条主线:一是观察学生教学干预前后综合语篇质量的变化情况。如Boscolo, Arfé & Quarisa(2007) 在10次课后“工作坊”(after-class workshop)中,采用听讲座、练习性写作、教师反馈、讨论学生写作得好的和不好的综合语篇等形式对52名大学生进行教学指导。教师从“信息的选择”“信息的融入”和“新语篇的衔接与结构”三个方面对综合语篇进行评分,发现教学干预后学生的“综合语篇”得分有较大提高。Zhang(2013)研究了两种不同教学指导对于学生综合写作能力的影响,实验组接受了5次语篇综合写作的教学指导,对照组只进行同等时间的阅读和写作练习。教学干预结束后对两组学生的综合语篇进行整体性评分,发现实验组在后测中的表现好于前测,且实验组综合语篇的质量比对照组有更明显提高。该研究最重要是指出“在没有明显影响课程大纲的前提下,将综合语篇写作教学融入二语课堂的可行性”(2013:51)。教学研究的另一条主线是调查学生完成语篇综合写作任务时各种策略的使用情况。Segev-Miller(2004,2007)在她的“以读写促学习”课程中研究学生完成文献综述写作的整个过程,她让自己的24名学生(同时也是在职教师)也作为研究者,和自己一起进行合作式的行动研究。课堂教学中对“语篇综合写作”过程中使用的阅读、写作、概括、转化、监控和评估等策略进行“呈现”“解释”“示范”和“练习”,并和学生一起基于一套评价标准(scoring rubric)来评估自己的综合语篇。Segev-Miller课堂教学的重点是策略的示范和老师与学生之间就“综合语篇”评价标准的沟通和交流。

三、研究问题及研究方法

本研究借鉴Zhang(2013)、Segev-Miller(2007)、陈蕊娜(2012b)的研究,将教学指导融入英语专业《高级英语》课程中,注重培养学生从“源语篇”中选择、转化相关信息,并融入新“综合语篇”的能力。

我们的研究问题是:(1) 为期14周的教学干预对中等水平中国英语学习者写作综合语篇的质量会产生怎样的影响?(2)是否接受“语篇综合写作”教学指导对中等水平中国英语学习者写作的综合语篇会产生怎样的影响?

我们将“语篇综合写作”教学指导融入外语环境下高校英语专业三年级《高级英语》课程中,原因有二:一是因为“语篇综合写作”所要求的较高的阅读、写作能力和英语专业高年级学生这两方面能力应该达到的目标相一致。Plakans(2010)指出“语篇综合写作”过程最重要是对“源语篇”的理解,从中挑选出关键信息并灵活融入“综合语篇”中;《高等学校英语专业英语教学大纲》(2000年)规定英语专业学生在第六学期阅读能力应该达到“能读懂难度相当于美国Times 或New York Times的社论和政论文章,能读懂难度相当于The Great Gatsby的文学原著,难度相当于The Rise and Fall of the Third Reich的历史传记。要求在理解的基础上分析文章的思想观点、篇章结构和文体风格。”写作是“能写故事梗概、读书报告、课程论文以及正式的书信等。要求语言正确、表达得体并具有一定的思想深度。”由于“语篇综合写作”结合了阅读和写作两方面能力,因此把“语篇综合写作”的技能训练放入高年级阶段的重要课程《高级英语》是合适的。二是因为英语专业学生也需要在前两年阅读和写作基本功有一定积累后进一步提升学术写作和批判性思维能力,为后期本科毕业论文写作打下基础。如果我们对于学生写作能力发展的规划是“独立写作”——“语篇综合写作”——“文献综述写作”——“本科毕业论文写作”,那么,在《高級英语》课程中对学生“语篇综合写作”能力进行有效指导无疑是整个学术能力培养的重要一环。

我们选择贵州大学英语专业三年级两个平行班各30名学生作为受试,两班学生在英语专业四级考试(TEM4)中阅读和写作部分总和得分在21-25之间(满分35),属于中等水平。两班TEM-4的总成绩和“阅读+写作”的总和成绩的T检验(t-test)显示无显著性差异,因此其中一班被随机选为实验组,另一班为控制组。学生每星期除《高级英语》课程外,还有包括听、说、读、写、译等26-28 个小时的英语学习。为确保教学实验和研究设计相吻合,两个班的教学由研究者本人亲自完成,笔者在整个过程中详细记录教学活动、学生参与情况、教学进度、教学反思等。

研究资料由教学资料和前、后测资料两部分构成。整个教学持续16周,第1周和第16周进行前测和后测,中间14周为教学干预,两组同学除正常学习《综合英语5》7个单元课文外(每2周完成一个单元),实验组中嵌入7次“语篇综合写作”教学指导,控制组中只嵌入相等时间的阅读和写作训练。

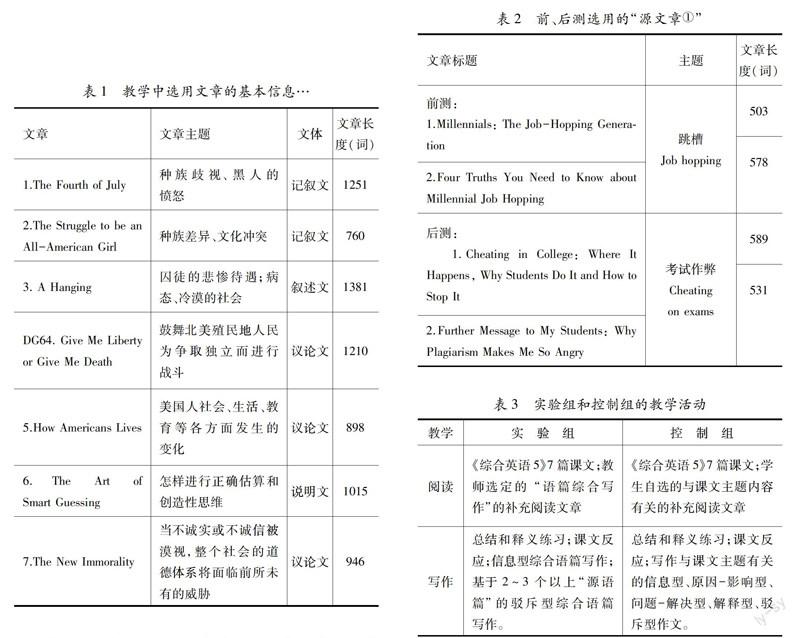

教学中选用的7个单元覆盖记叙文、议论文和说明文等文体类型(见表1)。

前、后测中选用的“源文章”主题参见表2,“综合语篇”按照“问题-解决型”来组织相关信息,因为这是大学生最常见的作文考试类型(Plakans 2009;Zhang 2013)。两组学生在第一周和最后一周的课堂上完成一篇“综合语篇写作”任务,在课外都要求以限时(timed)和快速(speed-reading)阅读方式完成和课文主题相关、和自己水平相当的不少于700词的其它阅读材料。材料可以来自英文的网络、报纸或杂志,并与“日志”的方式记录实际阅读时间、文章主要内容、阅读中的问题等,定期报告老师;课堂教学中对选出的7篇课文文章,教师会指导学生在阅读过程中从课文的标题和作者信息预测文章的内容、主要观点、逻辑结构,联系已有知识来理解和反思文章内容、理解文章的逻辑结构、对于重要句子的“释义”(paraphrase)、归纳文章大意等;教师还要指导学生熟悉“原因-影响”“问题-解决”“解释”和“驳斥”等不同类型作文的组织结构和展开方式。

表3实验組和控制组的教学活动

教学实验组控制组

阅读《综合英语5》7篇课文;教师选定的 “语篇综合写作”的补充阅读文章《综合英语5》7篇课文;学生自选的与课文主题内容有关的补充阅读文章

写作总结和释义练习;课文反应;信息型综合语篇写作;基于2~3个以上“源语篇”的驳斥型综合语篇写作。总结和释义练习;课文反应;写作与课文主题有关的信息型、原因-影响型、问题-解决型、解释型、驳斥型作文。

实验组还将进行“语篇综合写作”的教学指导:(1)找出一篇课文的关键信息、两篇文章之间的联系,并使用适当语言进行连贯表达;(2)正确理解“信息型”及“问题解决型”综合语篇的组织结构,并根据要求进行写作;(3)准确理解“综合语篇”的评分标准,教师据此对学生“综合语篇”的逻辑结构、内容、语言表达和从源语篇引用信息的适宜程度等给出反馈。

前测和后测中学生写作的“综合语篇”由两名评分员根据Plakans(2010)的总体评分标准进行评分(满分5分,共0~5分6档),涉及“综合语篇”的组织结构、从“源语篇”中信息选择的适宜性、相互连接的衔接性、语言表达的准确性、语篇的整体连贯性等。两名评分员都是执教二十余年的英语专业教师,评分前她们就“源语篇”和评分标准进行讨论,先选择少量学生写作的“综合语篇”进行批改和讨论,确保双方评分结果接近。评分结束后,她们互相检查对方评改的结果,如果双方评分差异超过1分以上,进行讨论后再重新确定分数,以此确保评分准确,每篇“综合语篇”的最终得分为两名评分员给分的平均分。两名评分员间的信度较高(r=.852, p<.05)。

四、研究结果及讨论

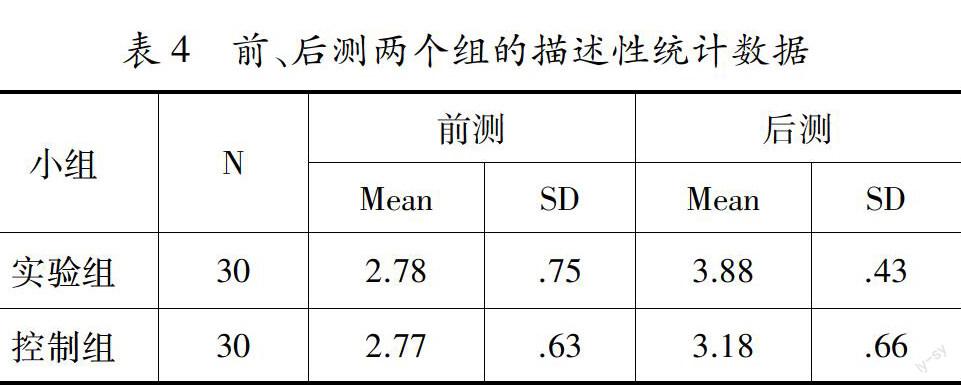

我们对于实验组和控制组的前测和后测“综合语篇”得分进行“配对样本”T检验(paired-samples t-test)(表4),结果表明:前测中两组学生“综合语篇”的得分接近,但是在后测中实验组的分数提高幅度大于控制组。

为了回答第一个研究问题,即教学干预对中等水平中国英语学习者写作综合语篇的质量会产生怎样影响,我们对于实验组的前、后测“综合语篇”得分进行“配对样本”T检验,结果显示存在显著性差异(t=7.31, p=.000)。说明实验组在经过一学期的教学指导后写作“问题-解决型综合语篇”的能力得到了提高。相关文献指出教学指导对于学生完成各类型“语篇综合写作”均有促进作用,如“文献综述型”(Segev-Miller 2004)“驳斥型”(Boscolo et al. 2007)和“问题-解决型”(Zhang 2013)语篇综合写作任务。我们的研究表明,外语学习环境下中等水平中国英语学习者写作综合语篇的质量在经过14周的教学指导后也有所提高。

第二个研究问题是控制组综合语篇质量的提高是否可以归功于语篇综合教学指导。我们计算了实验组和控制组在前、后测中的分数提高情况。结果表明,实验组分数的平均分和标准方差的提高幅度(M=1.1,SD =.82)都超过控制组(M =.41,SD =.68)。“独立样本”T检验表明,两组分数提高的幅度存在显著性差异(t=3.73,p =.001)。这意味着两组学生的“语篇综合写作”能力在学期开始时起点类似(虽然此时实验组的综合语篇得分略高于控制组),但是在学期结束时已经发生了变化:两个组的“语篇综合写作”质量均有所提高,但是实验组学生的分数提高幅度更大,且这种差异具有统计意义上的显著性。实验组学生写作“综合语篇”的分数更高,一方面是因为学生的整体阅读和写作能力在经过一学期学习后有所提高,另一方面是“综合语篇写作”教学的积极影响,也就是说,教师有针对性的教学和学生的反复练习有效提高了“综合语篇”的质量,Kirkpatrick & Kleins(2009) 的研究中也有类似发现。

通过对实验组和控制组一学期所写的各类型作文、日志以及教师“反思日志”的细致分析,我们发现:在前测作文中,学生的语篇综合写作能力较差,有学生在其日志中承认不知道“课文反应”和“语篇综合写作”这两种任务的差别,学生的“综合语篇”要么过度依赖“源语篇”(即复制性写作),要么是完全不结合“源语篇”的独立式写作。学生虽然大致能够完成写作任务,即“年轻人频繁更换工作,跳槽现象泛滥”(job hopping)这一主题的作文,但是文章的“问题-解决”组织结构不够明晰,不能很清楚地表达怎么去解决“跳槽频繁”这一问题。学生虽然能够呈现“源语篇”中的大部分重要信息,但是信息之间、问题与解决方案之间的联系不够紧密和连贯,有些问题和解决方案之间还出现不匹配的现象,还有一些解决方案是基于自己的认识,而不是从“源文章”获取的信息;学生的“综合语篇”有一定的组织结构,但是部分内容表达不够连贯;词汇和语法的使用还有较多错误,造成语言表达晦涩或意义模糊。这些都是前测作文得分不高的主要原因。

后测作文中,大部分学生在寻找不同“源语篇”的相关信息、寻找它们之间的联系性、使用较为灵活的“问题-解决”结构来组织“综合语篇”这三方面有明显提高。学生的“综合语篇”中对从“源语篇”中挑选出的重要信息进行了适当释义、总结、有出处的注明来源;对从“源语篇”中挑选出的问题详细讨论后进行了适当总结,问题与解决方案之间衔接得当,在讨论每个解决方案时会重新提及问题,这些都使得“综合语篇”行文紧凑、逻辑连贯;采用逐个“问题+解决”的点式(point-by-point)机构来展开“综合语篇”,或是将问题与解决方案分别进行整体论述的块式(block)结构来组织整个“综合语篇”。这些都是后测作文得分较高的主要原因。

五、结语

通过对学生写作的“综合语篇”的整体评分分析和对学生“综合语篇”文本的详细分析,我们发现教学指导对于学生成功完成“语篇综合写作”任务产生了积极影响。教学干预后,学生已经知道“语篇综合写作”“是什么”,即獲得了“陈述性知识”(declarative knowledge),14周的练习也让学生体验了“怎么做”,即“程序性知识”(procedural knowledge),但是最终要达到“自动化”(automatization)的程度(DeKeyser 2007),对于大部分外语学习环境下的中级英语水平学习者来说还需要大量、持续的练习。外语教师在学生面临阅读和写作困难时要适时提供“支架支持”(scaffolding),但是最终目标还是要教会学生学会对于写作过程的自我监控和自我管理,学会自主学习。

参考文献:

[1]Boscolo, P., Arfe O., B., & Quarisa, M. Improving the quality of students academic writing: An intervention study[J]. Studies in Higher Education, 2007,32:419-438.

[2]DeKeyser, R. Skill acquisition theory[A]. In B. Van Patten & J. Williams(eds.), Theories in Second Language Acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 2007:97–113.

[3]Friend, R. Summing it up ——teaching summary writing to enhance science learning [J]. The Science Teacher,2002,69(4):40-43.

[4]Kirkpatrick, L., & Klein, P. Planning text structure as a way to improve students writing from sources in the compare-contrast genre[J]. Learning and Instruction, 2009,19:309-321.

[5]McGinley, W. The role of reading and writing while composing from sources[J]. Reading Research Quarterly, 1992, 27:227-248.

[6]Plakans, L. The role of reading strategies in integrated L2 writing tasks[J]. Journal of English for Academic Purposes, 2009a,8:252-266.

[7]Plakans, L. Discourse synthesis in integrated second language writing assessment[J]. Language Testing, 2009b, 26:561-587.

[8]Plakans, L. Independent Vs. integrated writing tasks: A comparison of task representation[J]. TESOL Quarterly, 2010, 44:185-194.

[9]Plakans, L., & Gebril, A. A close investigation into source use in integrated second language writing tasks[J]. Assessing Writing, 2012, 17:18-34.

[10]Rosenfeld, M., Leung, S., & Oltman, P. K.(2001). The Reading, Writing, Speaking, and Listening Tasks Important for Academic Success at the Undergraduate and Graduate Levels[M]. Educational Testing Service. 2001.

[11]Segev-Miller, R. Writing from Sources: the Effect of Explicit Instruction on College Students Processes and Products[J].L1-Educational Studies in Language and Literature.2004, 4: 5-33.

[12]Segev-Miller R. Cognitive processes in discourse synthesis: The case of intertextual processing strategies[J]. Studies in Writing, 2007, 20: 231.

[13]Shi, L. Cultural background and textual appropriation[J]. Language Awareness, 2006,15:264-282.

[14]Shi, L. Textual appropriation and citing behaviors of university undergraduates[J]. Applied Linguistics, 2010,31:1-24.

[15]Shi, L. Common knowledge, learning, and citation practices in university writing[J]. Research in the Teaching of English, 2011,45:308-334.

[16]Spivey, N. N. The Constructivist Metaphor: Reading, Writing, and the Making of Meaning[M]. New York: Academic Press.1997.

[17]Wiley, J., & Voss, J. F. Constructing arguments from multiple sources: Tasks that promote understanding and not just memory for text[J]. Journal of Educational Psychology, 1999,91:301-311.

[18]Zhang C. Effect of instruction on ESL students synthesis writing[J]. Journal of Second Language Writing, 2013, 22(1): 51-67.

[19]陳蕊娜.近10 年国外概要写作过程研究评介[J].贵州民族大学学报(哲学社会科学版) , 2012(4):73-78.

[20]陈蕊娜. 概要写作过程策略个案调查研究[J]. 教育文化论坛,2012(5):85-89.

(责任编辑:涂艳)