想象:跨国移居家庭传承语维持与转用的关键因素

2017-05-30李嵬祝华

李嵬 祝华

提 要 想象指人们对自己未来的设想,包括将来在什么地方生活,成为什么样的人等。在异国生活中,跨国移居家庭在传承语维持和转用问题上面临诸多选择:是否维持家庭传承语?如何维持传承语?是否放弃传承语?放弃传承语后学习并使用什么语言?在这一抉择过程中,想象发挥着关键作用。文章以保持传承语和放弃传承语的两类英国华裔跨国移居家庭为对象,进行了长达二十多年的语言民族志调查研究,得出上述结论。调查采用叙事性访谈方法,访谈分两个阶段进行:在第一个阶段的访谈中,主要请跨国移居家庭成员设想未来十年会在什么地方生活,会做什么,以及会成为什么样的人?十年之后,从这些接受访谈的家庭中挑选一部分家庭进行第二阶段的回访。我们对访谈结果进行了分析,分析内容包括:(1)过去的生活经验;(2)对未来经历与环境等的设想;(3)对各地及不同文化的认知与想象;(4)引起主要行为变化的重新评估或重新想象的关键时刻;(5)对各种想象的自我评价。文章还重点分析了同一家庭中不同成员在想象方面的分歧和冲突,以及随着时间的推移在想象方面发生的变化。最后,文章还讨论了在语言维持与转用研究以及一般的双语研究领域,把想象作为一个关键因素来研究所具有的理论及方法上的指导意义。

关键词 想象;汉语;家庭;代际;传承语的维持与转用

Abstract The primary aim of this article is to put forward an argument that imagination plays a key role in whether and how members of transnational families individually and collectively maintain or relinquish their heritage languages and adopt other languages as part of their multilingual repertoires. Imagination is defined here as the vision of where and what one might be or become at some future point in time. We base our argument on linguistic ethnography over two decades with transnational families of Chinese ethnic origin in the UK. Families that seem to have kept their heritage languages and families that have given them up were invited to talk about where, what and how they would see themselves in ten years time, and a selection of them are subsequently interviewed and observed after the ten-year period. Their responses are analysed in terms of their constructed experiences, environments and visions of the future; their perceptions and imaginations of different places and cultures; key moments in re-evaluation, or re-imagining, that led to major behavioural changes; and self-evaluation of their imaginations. Particular attention is given to differences and tensions between the imaginations of individuals of the same families, as well as changes to the imaginations over time. Theoretical and methodological implications of studying imagination as a key factor for language maintenance and language shift, and for bilingualism research generally, are discussed.

Key words imagination; Chinese; family; inter-generational; heritage language maintenance and shift

引 言

想象指人們对自己未来的设想,包括将来在什么地方生活,成为什么样的人等。在异国生活中,跨国移居家庭在传承语维持和转用问题上面临诸多选择——是否维持家庭传承语?如何维持传承语?是否放弃传承语?放弃传承语后学习并使用什么语言?在这一抉择过程中,想象發挥着关键作用。

跨国移居家庭个人和群体都有频繁而复杂的移居经历,想象是其中具有较高一致性和稳定性的影响因素,对代际之间的语言传承以及日常语言选用有着至关重要的影响。

文章以保持传承语和放弃传承语的两类英国华裔跨国移居家庭为对象,进行了长达二十多年的语言民族志调查研究。调查采用叙事性访谈方法,访谈分两个阶段进行:在第一个阶段的访谈中,主要请跨国移居家庭成员设想未来十年会在什么地方生活,会做什么,以及会成为什么样的人。十年之后,从接受访谈的家庭中挑选一部分家庭进行第二阶段的回访。我们对访谈结果进行了分析,分析内容包括:(1)过去的生活经验;(2)对未来经历与环境等的设想;(3)对各地及不同文化的认知与想象;(4)引起主要行为变化的重新评估或重新想象的关键时刻;(5)对各种想象的自我评价。文章还重点分析了同一家庭不同成员在想象方面的分歧和冲突,以及随着时间的推移在想象方面发生的变化。通过分析,证明了想象在跨国移居家庭构建“传承”“传承语”以及“传承语维持”等概念的动态本质方面所发挥的作用。

文章首先简要介绍语言维持与转用领域的研究方法、想象的概念,以及本文的研究背景;讨论在语言民族志访谈过程中各个家庭普遍谈到的主题,他们构建想象的方法,以及我们对十年来所收集的数据的分析结果;其后,以简家的故事为例,说明不同主题和相关因素在受访家庭中的具体表现, 并对研究的主要发现与观点进行了总结。最后,文章还讨论了在语言维持与转用研究以及双语研究领域,把想象作为一个关键因素来研究所具有的理论及方法上的指导意义。

语言维持与转用研究

1964年,Joshua Fishman发表《语言维持和转用作为一个研究领域的倡议书及其未来发展》一文,首次把语言维持与转用(language maintenance and language shift,LMLS)定义为一个研究领域。他指出该领域“研究的是操不同语言的人彼此接触交往时,语言使用习惯的变化或维持,及其与变化中的心理、社会或文化进程之间的关系”(Fishman 1964:32)。五十年来,社会语言学家们发现了一系列影响语言维持或转用的因素(例如,Garrder 1977;Conklin & Louris 1983;Baker 2011),以及停止与逆转语言转用(reversing language shift, RLS)的方法(例如,Fishman 1991)。這些因素通常可分为如下几类:语言因素(例如传承语是否标准化,传承语的文学水平),文化因素(例如有没有传承语语言机构,有没有传承语文化与宗教活动,以及对家庭和社群关系的重视程度等),政治、社会与人口学因素(例如传承语说话人总人口数,社群的社会经济状态,社群关系,同原居国的联系,以及祖国与居住国之间的关系)。Fishman在其研究中强调家庭是一个重要的分析单位,是决定语言维持与转用之速度与结果的一个关键因素。同时,一些学者还提出了不同世代的语言维持与转用模型以及语言转用逆转模型。这些包括García 和 Díaz(1992)以及Li(1994)记录的三代传承语转用模型。该模型描述的是家庭中语言使用习惯变化最快的一种情况——祖父母一代仅使用传承语,父母亲一代出现不同程度的双语现象,而孙辈一代只使用社会主流语言。Paulston(1994)曾描述过美国匹兹堡的一个希腊社群四代继承语转用模型。Von Gleich和W?lck(1994)曾描述过秘鲁的一个五代转用模型。

目前,在语言维持与转用和语言转用逆转研究领域,有一种“追溯”的趋势,即研究者记录过去曾经发生的事情,找出过去曾经影响人们在不同场合选用不同语言的因素。Fishman(1991)发现追溯的研究方法有一些潜在的问题。比如,他指出未来的不确定性和人们对未来的焦虑通常都是导致语言转用的核心因素。他认为为了维持传承语,除了机构支持以外,移民与少数语言群体“需要更多的社会文化上的自足,更加自助,更强的自我约束并提高主动性”(第4页)。他号召各社群提升对传承语的继承意愿,倡导研究者去寻找有助于维持传承语以及逆转语言转用现象的各种因素。

本研究中,我们首次使用了一种“前瞻”的方法,研究想象在跨国移居家庭代际语言传承与语言使用的决策中所发挥的作用。迄今为止,学界还没有充分探讨过想象这一因素,我们希望借此能够对语言维持与转用研究有所贡献。我们相信,这对发现Fishman(1991)所谓的逆转语言转用的“当务之急”,应该也会有所助益。

想象与新侨民思维

《难译词词典》(Cassin 2014)把“想象”(imagi?nation)作为词条,用于说明把一些术语从希腊语翻译成拉丁语,继而翻译成其他欧洲语言的过程中所经历的种种困难。“想象”概念来源于希腊语的phantasia(幻想)一词,后演变为fantasy(幻想)和phantasm(幻象)的意思,之后被翻译成拉丁语的imaginatio(想象、想象力)。英语采用的正是拉丁语中这个相对模糊的说法。Phantasia(幻想)和imaginatio(想象、想象力)的区别是“ 幻影的创造力和图像的再生力之间的区别”(Cassin 2014:479)。哲学家们对此进行了相当广泛的讨论,他们认为这两个初始概念之间的区别对于“想象力在现实世界中的能力与模态关系之间的地位”是很重要的(Cassin 2014)。例如,康德在《纯粹理性批判》(Kant 1781/1999)中,区分再造式的经验想象和能够产生图型的先验想象,做出这一区分是我们表象事物的前提条件。心理学家通常认为,想象是人们在头脑中构建当时无法看到、听到或感觉到的新观点、新形象或新感觉的能力和过程(Byrne 2005)。想象受到人们以往经验和当前环境的影响,但比(过去的)记忆和(当前的)感知更能影响人们的信念与行为。心理学家和哲学家都把想象看作产生内在力量與和谐的源泉,它使人们的渴望与归属产生融合,影响人们的日常社会行为(Harris 2000;Sallis 2000;Byrne 2005)。认知神经心理学的进展,使人们对记忆、感知与想象之间的关系产生了新的兴趣。核磁共振成像实验研究表明,人脑的两个相似部位——丘脑与新大脑皮质——在记忆与想象任务中都被激活了,说明这两个过程之间有着某种密切的联系(Leahy & Sweller 2007;Costa et al. 2010)。同时,致力于移民研究的历史学家和社会科学家也认为,过去的经验,当前的境况,将来的意愿与抱负之间,有着内在的联系(Salazar 2011)。

在我们的研究中,我们把想象定义为人们对自己未来的设想,包括将来在什么地方生活,成为什么样的人等。多年来,在对移民群体和跨国移居家庭的研究中,我们发现他们不仅只是回顾过去,也非常关心未来,想象在他们的日常生活中发挥着关键作用。想象和我们所谓的“新侨民思维”之间有着密切的关联。新侨民思维重点强调跨国移居者所具有的能力。他们能够看到现在所处环境的潜在可能,即能为自己与后代创造新的社会空间。侨民现象作为一个概念存在已久,原本指的是人们在不同地区的散居现象。几个世纪以来,主要指历史上对犹太人、非洲奴隶和中国劳工(即大家熟知的苦力)的大规模驱散、迁居。显然,以往文献都强调这种迁居与驱散的非自愿性。20世纪,跨国移民研究倾向于使用一些新术语,如移民、客工、政治避难者、少数民族、无家可归者等。进入21世纪以后,研究者们逐渐发现诸如“移民”与“少数民族”之类的术语也不尽人意。正如Clifford(1997)指出的,一种新的“侨民语言似乎正在取代,或者至少补充说明了少数民族话语这一说法”。跨国联系打破了“少数”群体与“多数”群体的二元关系(第255页)(有关研究,请参阅Li 2016)。

目前学术界一种流行的看法是侨民现象就是一种“高度多样化”的现象(Vertovec 2007)。有着不同移民动机与经历、不同教育与社会经济背景、不同地位的个体聚居于一地;新近迁入的移民与定居时间很长的移民彼此混居,操不同语言、方言与口音的说话人,通常以一种混杂的方式进行交流。然而,他们发现彼此之间有很多共同点,这足以使他们认可每个人都是侨民群体中的一分子,从而创造出一个“想象的”社群。这种对于侨民现象的想象通常包括忽略过去的差异或保持中立,建立共性和关联性,并借此对新身份展开协商(Sofos 1996)。过去,人们关注的是侨民群体所受到的伤害以及背井离乡和流离失所等情况。现在,新侨民思维表明,人们更加关注的是侨民群体构建新跨国体验空间的能力,这些新跨国体验空间和侨民群体的居住地以及所谓的族裔地所代表的经验相互作用,非常复杂(Morley 2000)。例如,Tsagarousianou(2004)提到,侨民群体的“潜力”在于“侨民群体在当地以及跨国移居的各种活动中所开发的各种富有创意的可能性”(第58页)。她还进一步指出,我们要关注的不是侨民群体失去与被迫迁居的经历或者对“祖国”的思念,更重要的是要去关注“侨民群体在构建与协商身份认同、日常生活与跨国活动方面的能力,他们通常都能够化解民族身份认同与同化的两难困境”(Tsagarousianou 2004)。Tsagarousianou认为,侨民群体准备并愿意去构建跨国想象与联系这一点,就已经说明他们与“少数族裔”不同。按照Brah(1996:193)的话来说,“侨民群体是……孕育希望和新起点的地方”;侨民群体不是一直在思乡中努力寻求、恢复或保持他们的身份认同,他们主要对自己是谁以及实质上自己渴望什么样的家等问题进行探寻并展开预想。

侨民现象研究兴趣与重心的转移在应用语言学领域中已经拉开序幕。例如,Block(2008)在研究多语、跨国移居的个体与群体过程中,对使用“失去”这个比喻的适切性提出质疑,指出过去看待语言维持与转用问题的立场过度情绪化与浪漫化,希望研究者能够改变立场。对于许多跨国移居的个体和群体而言,在日常生活中,他们日思夜想的并不是失去了什么,而是需要为自己拓展与构建什么。用Mandaville(2001:172)的话来说,在侨居情形下,个人或群体表现出来的对传承语的疏离“通常会引起人们更加强烈地去寻求与协商其身份认同”。因此,能够看到移居环境带来的机会很重要,这些机会既包括离开故土和异地定居带来的限制性后果,又包括多方面新联系带来的创造性潜力。多方面新联系创造了一个“想象的”而非既定的社群(Anderson 1983/2006),在本地与跨国情形下,成员之间经过建立长期联系的过程,该“想象的社群”不断地得以再创造与再构建。

我们既研究个体想象又研究群体想象,后者特指一个家庭对于未来的共同设想。个体与群体的想象并不总是保持一致,如何解决个体想象与群体共有想象之间的差异与冲突,会影响家庭所有成员。个体想象在个人决策中能成为一个决定性因素,而家庭共有想象是构成所属社会群体族语活力的一个重要部分。同时,想象可能是积极乐观的,也可能是消极悲观的。积极的想象凸显光明的、令人兴奋的且成功的未来,而消极的想象则强调阴暗负面的未来。两种想象都会对语言的维持与转用产生

影响。

研究思路

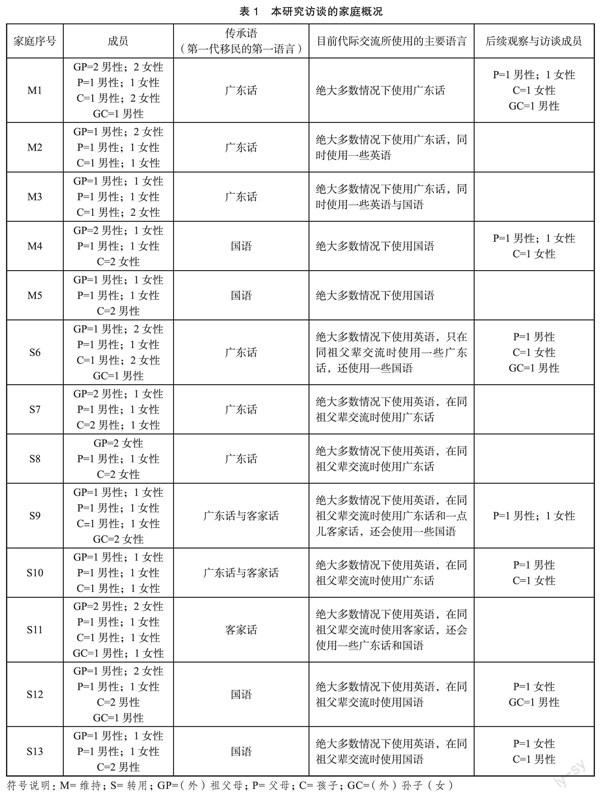

本文的数据来自一个大规模家庭民族志调查项目,该项目在大约三十年前(1986)启动。其研究重点是居住在英国的多语跨国移居家庭,这些家庭的原居地在中国内地及香港、澳门、台湾地区,很多家庭同原居住地仍有联系。该项目研究对象大约有70个家庭。作为家庭民族志项目,该研究考察的是整个家庭,尽可能包括大家庭的所有成员。因此,该研究得到的数据非常丰富且多样,除了观察与访谈,还包括家庭相册等。研究主要关注家庭代际关系与变化。我们对该项目研究中的30个三代华裔家庭进行了详细研究,考察了他们的语言维持与转用模式及其在不同领域的日常多语实践。本文的数据来源是这30个家庭中的13个家庭。访谈内容包括:(1)移民经验与改变人生的关键时刻;(2)在未来十年内,他们对自己的设想,包括身处何地,会成为什么样的人,以及如何评价自己(从参加访谈那一刻算起)。按照是否使用传承语作为代际交流主要用语这个标准,我们挑选了两组家庭就上述两个话题进行访谈,第一组是成功维持了传承语的家庭,共有五个家庭(M1—M5)。其中三个家庭的传承语是广东话①,两个家庭的传承语是国语②,共37人。第二组是经历了主要语言转用的八个家庭(S6—S13)。五個家庭的传承语是广东话,其中有两个家庭还讲一些客家话;一个家庭的传承语是客家话,两个家庭的传承语是国语,共61人。十年之后,挑选其中一些家庭(两个语言维持家庭M1和M4,五个语言转用家庭S6、S9、S10、S12与S13),共18人,进行观察研究,并邀请他们向研究者讲述自己的经历。表1(见下页)是这些家庭的基本情况。

访谈数据构成了一个很大的数据库,有大量的叙述性描述和观察笔记,可用于不同目的的量性和质性分析。到目前为止,我们所做的工作是先对访谈数据进行内容分析,重点分析了参与者作为跨国移居家庭成员的经历,社会文化与社会语言环境,语言实践以及对未来的设想。近年来,社会语言学与应用语言学研究经常使用“叙事转向”(narrative turn)的方法,我们也采用了类似的同叙事研究相关的分析方法(De Fina & Georgakopoulou 2008),例如,关键事件分析法(critical incident analysis)(Spencer-Oatey &

Harsch 2016)、“小故事”分析法(the analysis of “small stories”)(Georgakopoulou 2006),以及时刻分析法(moment analysis)(Li 2011)。我们的研究重点是受访者所谈到的经验性内容,尤其是直接提到的或附带提到的生活中微观的、稍纵即逝的体验。我们使用的分析方法也受到了诠释现象分析方法(interpretative phenomenological analysis,IPA)的影响。诠释现象分析法是一种质性心理学分析方法,分析重点是叙述性数据,其中参与者试图理解的是自己所处的世界,而研究者尝试理解的是参与者(Smith & Osborn 2008)。因此,只要可能,我们都会客观地、原封不动地呈现这些数据。但是,在展示这些数据时,我们是按照主题来组织的;为了讨论有关家庭使用什么语言以及如何使用这些语言的问题,我们挑选了最合適的、最能揭示真实情况的一些例子。

在内容分析过程中,我们发现了一个普遍的模式:有些家庭一直想象着将来有一天要回到原居地,而有些家庭则想象着很可能会定居英国,或至少不会再回到中国。在维持传承语方面,前者要比后者好。我们意识到,对于将来的设想,尤其对于在将来的某个时间点上可能在哪里,或者可能成為什么样的人的设想,在跨国移居家庭的语言选择与日常语言实践决策方面发挥着关键作用。在此基础上,我们重点分析了同一家庭的不同个体在想象方面的差异与冲突,以及一段时间后想象的变化。对于想象的变化,我们研究了他们谈到的促使他们对未来进行重新评估或者重新想象的关键时刻,重新评估或重新想象可以引发重要的行为变化。接下来,我们讨论数据中不同家庭的共同经历。然后再专门讨论想象在他们的叙述中是如何得以构建和展示的,以及想象在语言维持与转用中能起到什么样的作用。

不同家庭的共同经历

为了将不同背景家庭分开,我们首先研究语言维持家庭与语言转用家庭的共同经历。在这里,我们只关注访谈过程中普遍出现的主题。本文引用部分呈现的是参与者访谈时所使用的语言的记录,非中文语句在其后加中文译文①。

语言维持家庭

对于代际交际中总体上维持了传承语的家庭,我们对其分别进行了访谈,受访人谈到了四个主题:

(1)(外)祖父母因素;

(2)回归原居地的愿望;

(3)对未来的期待与为孩子们所提供的机会;

(4)对英国生活的不满。

语言维持与转用的研究发现,(外)祖父/母是一个特别重要的因素,即家庭中有不会说英语的(外)祖父/母或曾(外)祖父/母(例如,Li & Zhu 2010)。从研究数据来看,这些家庭想确保(外)祖父/母和曾(外)祖父/母也能参与家庭交流,因而当他们在场时会避免使用英语。长期如此,在英国出生的年轻一代就会大量使用传承语。其中几个家庭在访谈中声称,他们觉得他们需要学习并使用传承语,要不然“就是不尊重不会说英语的(外)祖父/母”。有些家庭还提到由于不能说中文而引起的尴尬,甚至羞愧等问题。由此而言,语言维持似乎成为一个家庭社会心理问题;在语言实践中,要考虑家庭凝聚力、长幼有序和对长辈的尊重。一位四十多岁的有两个孩子的母亲,这样告诉我们:

1. (M4家庭中的母亲,原居地中国内地。)

我们一大家人有他们两个不会说话怎么行?不只是我们做父母的觉得不好意思,老人也会不高兴的,自己的孙子孙女没法和自己交流,多难堪呢!

其中一些家庭告诉我们,在(外)祖父/母去世后,其家庭在交流中使用英语的量增加了,但是也有一些家庭在(外)祖父/母去世后,仍然坚持尽量使用传承语。

与(外)祖父/母同住的家庭和与(外)祖父/

母不同住的家庭,就传承语的使用量而言,我们没有发现任何有意义的差别。这可能因为虽然没有住在一起,(外)祖父/母与曾(外)祖父/母同家庭其他成员之间的互访与接触还是非常频繁。

在一些语言维持家庭,虽然(外)祖父/母并没有同他们住在一起,但是相互的接触,包括互访和电话,实际上每天都在进行。在这些家庭中,每周周末的家庭大聚餐也似乎是惯例。甚至对于那些(外)祖父/母没有生活在英国,而生活在中国的家庭来说,保持频繁的联系似乎同语言维持也有关联。这包括诸如QQ、微信和Skype网络电话等新媒介。事实上,所有语言维持家庭同他们原居地的亲戚们都保持着亲密且频繁的联系,不但包括(外)祖父/母,还包括大家庭中的其他成员。

我们对以科技为中介同世界其他地方的家人进行交流的作用,尤其对维持中文读写水平可能产生的促进作用,非常感兴趣。但是,大多数参与研究的家庭都表示,他们孩子那一代在与海外亲戚沟通交流时,倾向于使用口头形式,有时会利用电子平台,但不会使用书面形式。现在还没有证据表明,他们会为了与世界各地的大家庭成员保持联系而去学习认读和书写汉字。一位五十多岁的三个孩子的母亲说到:

2. (M1家庭中的母亲,原居地中国香港,用广东话表述。)

老人家都想看到他们,喜欢给他们写信或写邮件,他们想看到孙辈,跟他们聊天。

有趣的是,在参与研究的家庭中,很少有家庭强调他们过去的经历是其语言维持的一个因素。他们在陈述语言维持动机时,更多的是“前瞻”,而非“追溯”。很多语言维持家庭明确表达了希望回归其祖国或原居地的愿望,即中国内地或香港地区,或者希望他们出生在英国的孩子能“回到”其祖国或原居地。在其他研究报告中,我们已经提到过汉字“返”(广东话)或者“回”(国语)出现频繁这一事实。我们还提到过一个悖论,即一些出生在英国的年轻一代从来没有在这些地方生活过,但他们仍然会使用“返或回这样的话语”(Zhu & Li 2016)。在我们目前的研究中,我们发现在这种明确的回归祖国或原居地的愿望和语言维持之间,存在着密切的联系。可是在我们的研究中,现实情况却是这些英国华裔家庭在长达三十年的时间里几乎没有几个家庭曾经一起回到中国内地或香港地区生活和工作过。 在这些家庭中,有一些人曾经因为工作、学习或医疗原因去过中国内地和香港地区,但大多数情况都是暂时的。然而,他们却经常提到回归的话题,这似乎是他们想象和身份认同构建的一部分。我们曾经就为什么会使用“回国”这样的话语,询问过一些人。他们对此的回答,部分摘录如下:

3. (M2家庭中的母亲,年近四十岁,有两个出生在英国的孩子,用广东话表述。)

我就是miss(想念)香港,那种味道、噪音、店铺、人、海港、山。我唯一不miss(想念)的是天气。我的小孩也喜欢那里,因为学校没有压力。但他们不知道他们miss(错过)了什么。

从语言上来看,值得注意的是,她说了三遍英语的miss。前两个miss表达了由于某人或某物的缺席而引起的伤感,第三个miss的意思是“没有去体验或做”。第一种意思对应的是中文的“想”。但是,正如我们在之后会进一步讨论的那样,中文的“想”还带有“想做某事”的意思,更加符合“前瞻”而不是“追溯”的思维。该母亲的话是为了解释她为什么想维持中文,为什么想让她的孩子维持中文,同时她自己说话时却又切换到英语,用于强调她的缺失感,而不是在强调她对将来的实际打算。通过语码转换,她把這些不同的意思进行了仔细的区分。

4. (M5家庭中的父亲,五十多岁,居住在英国的时间超过三十年。)

等我老了的时候没人管我。国内我有很多亲戚,等我退休我可以回国。

我们很明确地问这位父亲,他所提到的那种情况会对其孩子维持中文的行为有什么影响。他是这样解释的:

5. (M5家庭中的父亲,五十多岁,居住在英国的时间超过三十年。)

国内照顾我的人都说中国话呀。他们也得跟人家交流哇。再者说了,我老了也许只能说中国话了,谁还跟他们天天讲英语?他们不说中国话,也就等于不跟我说话了。

6. (M3家庭中一位女性,四十几岁,十几岁时来到英国,用广东话表述。)

中国发展很快,孩子们有很多工作机会。他们需要语言。不像英国,好工作很难找。

中国在经济上越来越强大,因此会讲中国话会有助于就业。这一观点的产生可能是受到了媒体的影响。但是从上述引文中大家可以看到,这同该说话人在英国明显感觉到好工作不好找的自身经历

相关。

摘录7中,女性的丈夫更加详细地描述了他的经历。他出生在中国的广东省,十几岁时移居到中国香港,后来二十多岁时移民到英国。

7. (M3家庭中的男性,四十多岁,用英语表述。)

三十年了,还是不能适应。仍旧感觉不轻松、不自在。不是种族主义什么的,而是“异化”。他們把我们称为“外国人”,我想他们也确实把我们当“外国人”看。中国的崛起使情况变得更糟糕了。他们认为我们对他们是一个威胁。我们来这里是要来抢他们工作的。

他的描述,连同他妻子提到的在英国好工作难找的情况,表明在语言维持家庭中似乎有一个共有因素,即他们对英国的生活不满意,梦想或想象着“祖国”的生活会比英国好。这位男士把期待和归属交织在一起,他对英国缺少归属感。尤其是他使用了代词“they/their”(他们/他们的)和“us/we”(我们),更加证明了这一点。

语言转用家庭

有些家庭在其使用的语言上出现了很大程度的转用,其家庭用语变成了英语。这些家庭都清楚地提到了几个具有共性的话题,而这些话题常常在同一个人的叙述中出现。这些话题包括:

(1)在英国生活更容易,但不一定更快乐;

(2)在英国有朋友;

(3)强烈希望孩子/年轻一代能够拥有更美好的生活,会讲英语能帮他们过上更好的生活;

(4)希望能够融入当地社会;

(5)语言和民族身份认同之间的联系不紧密。

下面的摘录证明了上述几点:

8. (S7家庭的母亲,有三个孩子,四十多岁,原居地中国香港,用英语表述。)

我觉得在英国生活更容易。当然,是对于他们(孩子们)而言。在香港,竞争太激烈了。当然,这儿也有竞争,我必须勤奋工作。但是,还是有些不一样的。你可以做不同的事情。你不需要一直靠高分或者奖项来证明自己。另外,这儿也有更多的空间。香港太拥挤了。在香港,我们永远也买不起大房子。

这表明,这些家庭的经历同我们在上面讨论的语言维持家庭的经历有很大差别。该名妇女意识到英国和中国香港在文化期待和实践上的差异,并清楚地表达了自己的喜好。

通常,朋友圈的作用至关重要。如下所述:

9. (S8家庭中的女性,三十出头,两个孩子,用英语表述。)

我们在邻居以及学校①家长中交了很多朋友。要想交朋友,你的英语必须要好,有朋友也会使人快乐,是吧?如果你的英语更好,比我好的话,交朋友就会更容易,也会找到更好的工作。他们还是可以同我讲国语。但是,在工作中我必须讲英语。所以,我觉得讲英语完全没问题。我想让他们(孩子)讲好的英语。

有几个人反复提到,如果能讲英语,特别是讲得比较“好”,在某种程度上会使人更开心或者有助于找到更好的工作。请再看一个例子。

10. (S12家庭中的男性,年近六十,有两个已成年的孩子,还有一个刚出生的孙子,祖籍中国。)

人家一看你就知道你是中国人,not British(不是英国人)。会不会说中文无所谓。但你英语要是说得特别好,他们可能surprised(感到很惊讶)。“Oh you speak good English.(哦,你的英语很好。)”还能找好一点儿的工作。要在这儿生存就得有好的英语!

对于这名男性来说,中文的能力在英国华人生活中似乎并不是至关重要的。然而能讲英语,特别是“好的英语”,对于融入英国社会而言是相当重要的。对于他们所说的“好的英语”这个概念,我们深感好奇。为此,我们向受访人提了一些相关的特定问题。下面是一些参与者的回答。

11. (S8家庭中的女性,三十出头,有两个孩子,同上述摘录9系同一受访人。)

Good pronunciation. To be able to speak clearly. 我們广东人讲英文terrible accent. I dont think people can understand what we are saying.

(好的发音。表达清晰明了。我们广东人讲英语口音很重。我觉得其他人听不懂我们在说什么。)

12. (S12家庭中的男性,年近六十,有两个已成年的孩子,还有一个刚出生的孙子,祖籍中国。同上述摘录10系同一受访人。)

Accent. Not like Chinese English. Indian English accent 我就听不懂. I think it must be hard for the English people to understand the Chinese accent too. 用词也很

重要.

(口音。不像中国式英语。带印度口音的英语,我就听不懂。我想,英国人听我们说英语,也应该觉得很难懂。用词也很重要。)

13. (S10家庭中的女性,四十多岁,原居地中国香港,用英语表述。)

我认识这个从中国来的女孩子。她的英语非常好,人们都喜欢她。她讲的英语听起来很地道。当然,她可以在任何地方找到工作。

他们的这些想法说明他们在内心把语言按照国别做了区分。因此,为了在英国取得成功,无论实际情况如何,大家都期待一些华裔群体能够讲一口好的英语。他们经常说的“好工作”指的是大公司的工作,如银行、会计公司和律师事务所,或者一些公共机构,如医院和大学。不是那些社区的商店或饭馆,不是任何专为华人社区服务或同华人相关的职业。

我们注意到语言转用家庭的很多成员对语言都有明确的评价。他们似乎都知道在其家庭中出现了语言转用现象,他们也极力为之辩护。一位参与者这样说:

14. (S10家庭中的男性,四十多岁,来自中国香港,用英语表述。)

现在,中國都说英语。而我们在英国。所以,讲英语没有任何错。是的,我们想让我们的孩子学习中文。但是,当你回到中国时,他们会说:哦,你从英国来,你会说英语吧?所以,你的英语真的需要很好,才能同那儿的人竞争。

有时候,影响他们对语言维持与转用态度的是发生在过去的某件特定的事情(详见下文有关想象重建部分的讨论)。一位年近五十的母亲,向我们讲述了她家房子被盗后同警察打交道的经历。

15. (S13家庭中的母亲,四十多岁,有两个孩子,原居地中国内地。)

两个警察来了不跟我们说,以为我们不懂英语。我的英语是不好。可是也不跟我先生说话,问小孩可不可以给我们翻译,需不需要interpreter(翻译)。而且不相信我们说的。(采访者:你是说他们不相信你丢了东西?)对。他们以为我们的什么花瓶呀、jade(玉器)呀,还有那些屋里的,you know(你知道),decorations(装饰品),被盗了,都是made up(编造的)。So I suffered because my English isnt good. So I told the kids, if you want to live here, you need to speak really good English to survive.(我英语不好,所以我才会遭到这样的对待。因此,我告诉我的孩子,如果你们想在这里生活下去,你们的英语真的需要很好才可以。)

接下來,我们探讨语言维持与转用中的想象这个因素。

想象是如何构建和展示的

“Imagination”在中文的意思是“想象”或者“幻想”,暗示着某种虚幻的与不真实的想象,这同其希腊语的词源phantasia相似。我们的研究数据表明,受访人在构建想象时使用最频繁的词是“想”,这是一个多义词。翻译成英语的动词时,表示think、wish、believe、feel like doing、miss、suppose等所表达的意思;翻译成助动词时,相当于would like。还可以当名词使用,意思是thought、idea。常见搭配有:想望,想到,想起,想要,想念,假想,猜想,幻想,妄想,思想。在参与者的描述中,我们发现了不同类别的想象,包括代际想象,关系想象,必然与命运,机会与机遇,还有新侨民思维。我们将举例逐一讨论这些类别。

代际想象

在参与者的想象描述中,出现频率最高的话题之一是孩子的未来。替下一代的未来考虑并做打算,对所有家庭来说都是一件很正常的事。但是,我们研究的这些跨国移居家庭,他们对孩子未来的设想同其移民经历、在现居住地的地位,以及他们同其他家庭和社会团体的关系紧紧地交织在一起,密不可分。下面的例子表明了被访者早期的移民经历对其语言维持与转用态度的影响。

16. (S7家庭中的祖父,年近七十,原居地中国香港,用广东话表述。)

我刚到英国的时候不会说英语,什么都听不懂,只能靠朋友,帮商店搬货物。等他们(指孙辈)长大就没有问题了,他们的英语很好,可以找到自己喜欢的工作。

有时,一个特定事件就会使家庭成员更加坚持他们在语言学习和使用上的态度,或者会引起家庭成员重新思考语言选用问题(请参阅下面有关想象重建的讨论)。如下所示:

17. (S12家庭中的母亲,四十五六岁,有两个孩子,原居地中国内地。)

爷爷在这儿时闹了一场大病,把我们全家都折腾得不可开交,天天得有人陪。不懂英语呀,有什么办法!除非将来他们也都回中国去住,在这儿还得会英语。当然懂点儿中文也会有用。(访谈者:你觉得有什么用呢?) 中国现在发展得不错啊,做生意机会多啊。(访谈者:那你会让他们回中国做生意吗?)听他们的吧。

18. (S13家庭中的男性,年近五十。)

我听人家说老人中风后只会说母语,外语就忘了。我老了也许就得回中国,不然在这儿也没人跟我说话。

第二个例子(摘录18)很有趣。说话者似乎把英语当成了一种“外语”。但是,他们在绝大多数情况下使用的是英语。

在谈到孩子未来这个话题时,尤其有关婚姻和就业时,出现更多代际想象的数据。如下所示:

19. (M4家庭中的母亲,有两个十几岁的女儿,原居地中国内地。)

谁知道她们将来会嫁给中国人还是外国人。我希望她们和华人结婚。(如果她们嫁给外国人,)生活习惯上会有些不同。

“外国人”这个词,指的是任何不属于中华民族的人。

20. (M2家庭中的父亲,有一个15岁的儿子和一个年龄较小的女儿,原居地中国香港。)

他说他想去香港找工作。那你广东话就不能忘,也要学普通话。

当然,家庭中不同时代的人对未来的看法不尽相同。我们花了大量的时间,同这些家庭讨论如何解决家人对未来设想的差异与冲突。其中,比較典型的回答如下:

21. (S13家庭中的男性,年近五十,与摘录18中的男性系同一人。)

老人有老人的愿望,孩子有孩子的想法。当然要尊重老人的愿望,但我看最终还是要以孩子的想法(来做)决定。

关系想象

除了上述例子表明的代际想象之外,我们经常发现,大家庭成员之间的关系在参与者的想象中也有一定的作用。下面的例子就是一个很好的证明:

22. (M5家庭中的父亲,原居地中国内地,称呼他十几岁的儿子为LL。)

我大舅的儿子从澳大利亚回来,先是在别人(的律师)事务所干,后来自己在上海开了个公司,结婚(了),挺稳定的,孩子都上学了。我们回上海玩儿,LL特别喜欢他那里,两人可好了。他说等LL毕业可以到他那里工作,条件不错,比英国还好。(对着LL说)就是得懂中文,不懂中文什么也不行。

诸如此类的例子不仅仅说明参与者在世界各地都有关系,还说明他们有全球化意识。他们意识到移民和离散移居给他们带来的机遇,并期望能够好好利用这些机遇。

必然和命运

有些家庭似乎已经把家庭主要用语从中文变成了英语,关于为什么会出现这种变化,我们特别询问了这些家庭。就像上面几个部分中的一些例子所表明的那样,一些家庭提到了过去的经历或者对未来就业的期待等原因,还有一些家庭则表达了一种必然规律的感觉。如下引文所示:

23. (S13家庭中的母亲,四十多岁,有两个孩子,原居地中国内地。)

谁不想保持自己的语言?!我们原来也是特别想让他们学中文,可是后来他们的朋友都是外国人,都在一起说英语,也没办法了。

24. (摘录24中那位女性的丈夫,S13家庭中的父亲,有两个孩子,年近五十,原居地中国内地,用英文表述。)

我们能做什么呢?到处都讲英语。他们的朋友都讲英语,甚至连他们的中国朋友都讲英语。我们也必须讲英语。对他们来说,中文太难了。他们能听明白我们所说的一部分内容。但是他们不会读不会写。对此,我们无能为力。

这些引文似乎可以证明,朋友圈子在语言选择、语言维持与转用方面起着重要作用,这在我们之前的研究中已经有所体现(例如,Li 1994)。

机会和机遇

对于一些家庭来说,一些偶发事件似乎对他们之后生活中的语言使用产生重大影响,如下例所示。这是一个讲广东话的家庭(S6),其原居地是中国香港,以前住在英国西北部相当偏远的一个小村子里。家中的父母亲都会讲一口相当流利的国语。我们很好奇他们是在哪儿又是怎么学会的。

25. (S6家庭中女性,五十几岁。)

当时刚好有空的外卖店,我们就买了,结果就搬到这里。附近根本就没有别的华人。小孩子上学也没有讲中国话的朋友。后来有一家人搬到附近,我和他们讲普通话。(访谈者:你以前能讲吗?)一点点。后来跟他们慢慢学,后来就可以说多一点了。但小孩子还不太会讲。

新侨民思维

无论是语言维持家庭,还是语言转用家庭,因为要同世界其他不同地方的亲戚保持联络,他们因此更加希望拥有更强的流动性和更紧密的联系,而不是传统意义上的稳定性。我们同语言维持家庭的一名年轻参与者的交谈就证明了这一点,如下所示:

26. (F代表M4家庭中的一名在英国出生的十几岁的女孩。W代表实地考察工作人员。F和W均用英语表述。)

F:我父母经常说,“学中文。中文对你的未来会很重要。看看谁谁的孩子,都找不到好工作,只能在鞋店之类的地方工作。他们的家人为此受了不少罪。如果你会中文,在中国你总能找到一个真正的好工作,挣很多很多钱。中国发展真的很快。最后一定会统领全世界。”而我告诉他们,如果我去中国的话,他们需要的是我的英语,而不是中文。

W:那么,他们想要你去中国工作吗?或者你想在中国工作吗?

F:我不知道他们是否真的想让我回中国。现在,他们所有的兄弟、姐妹和堂/表兄妹似乎都不在中国了,都在其他地方。我(外)祖父母同我姑姑/姨妈住在新西兰。我觉得他们并不是真的想把我送到中国去。我觉得我也不想去中国,不想住在那儿。

W:那么,你觉得他们为什么还跟你说你要学中文呢?

F:我想他们只是想让我们懂中文。我想他们是觉得,如果告诉我们有一天会回到中国,我们就会更加认真对待。然而无论如何,我都不认为他们会真的这样做。我妈妈有时会说“哦,我想去夏威夷住”,或者“我想去澳大利亚”。他们总是说,“好好学习,你们就可以上一所好大学”。他们指的是英国的大学。我觉得他们并不是真的想回中国。他们住在这儿的时间比在中国还長。

这则摘录中的女孩可以清楚地从想象中分辨出什么是现实。但是,促使家庭前行并影响其语言使用决策的正是想象,是从家庭移民经历和他们同世界各地的亲戚之间所进行的联系之中萌发的想象。

下面,我们再举一个例子。是一名母亲,来自语言转用家庭,原居地是中国香港。

27. (S6家庭中的母亲,用英语表述。)

我们和家人一直用Skype联络。我们有一个大家庭,亲戚遍布多地,巴西、澳大利亚、意大利、加拿大等。(W:你们经常去看他们吗?)当然。我们都有假期。有时,我们一起到其他地方度假。去年圣诞节,我们去了印度尼西亚。印尼并没有家人,但我们想如果一大家子在那里团聚也不错。总共去了二十四个人。(W:你们都说英语吗?)大多数时间都讲英语。但也有孩子说葡萄牙语。他们中还有人想来英国学习和工作。我们的孩子想去澳大利亚。旅游对他们,尤其是孩子,挺好的。他们可以学到新的东西。

对于全球的华裔家庭来说,这名母亲所描述的绝不是什么特殊情况。他们中有很多人在世界不同地方,都有一个庞大、复杂的社会关系网。他们能接触到很多不同的语言和文化。保持家人之间的联络有助于他们提高语言文化意识,形成新的全球视野。

十年后

现在,我们来讨论一下时隔十年之后我们所观察和再次访谈的一小部分家庭(两个语言维持家庭:M1、M4;五个语言转用家庭:S6、S9、S10、S12、S13)。十年之后,情况不可避免地会出现变化,有几位成员搬到了其他地方。我们多年以来同这18个人一直保持联系。他们很期待分享他们的故事,因为这给了他们一个机会,使他们既能够利用过去的经历帮助他们理解现在的情形,同时也可以参照他们的现在再去理解他们的过去。

在对他们的观察和访谈中,我们发现所有家庭都竭力维持其传承语。下面的引文反映了他们在这方面做出的努力。一名二十五六岁的年轻女子告诉我们:

28. (S6家庭中的女性,二十几岁,出生于英国,父母来自中国香港,用英语表述。)

妈妈经常把我们锁起来,不是真的锁起来,你知道我的意思吧。这样,我们就可以去做中文學校布置的中文作业了。我确实过了英国普通中学教育证书考试(GCSE)。那不太难。但是,当我学(中文)学到A级水平时,我就放弃学中文了。太难了。

她的妈妈补充道:

29. (S6家庭中的母亲。她接受了女儿的语言选择,她是用英语向我们讲述的。)

我真的希望她能继续学习中文。我想让她学到中文A级。但是,她确实有很多作业要做。我想,好吧,她要上一所好大学。中文只是加分科目,重点是其他科目。我觉得她说中文还算说得很好,阅读差些,但不会写。

另外一名父亲是一名商人,有两个孩子。现在,还有了两个(外)孙子/女。他向我们反思了他们家为什么没有把中文维持得像他们希望得那样好的原因。

30. (S9家庭中的男性,六十多岁,原居地中国香港,用英语表述。)

在讲中文方面,我觉得我们太乐观了,或许太幼稚了。我们想和他们(孩子们)讲中文,开始时我们也是这样做的。但是,等他们上学之后,似乎什么内容都是英语的。我忙着工作,我妻子也工作,她现在还在工作。当我们面对他们的学校作业时,作业都是英文的。所以,渐渐地,而不是有意地,我们彼此说话就开始用英语了。孩子们知道我们会说英语。因此,想要假装听不懂他们在说什么是困难的。我们会尽可能地多讲中文,当然并不是任何时候都这样。

即使是語言维持家庭,这种矛盾也很明显。一位接近三十岁的女性这样告诉我们:

31. (M4家庭中的女性,在英国出生,来自语言维持家庭。最初对她进行访谈时,她才十几岁。用英语表述。)

我觉得我父母都疯了。他们在我的卧室放满了这些中文海报,试图鼓励我去想象我待在中国什么的。他们要我学唱中文歌。我喜欢唱歌。我妈妈会说,“哦,你能成为下一个‘阿妹(张惠妹)”之类的,我想她很喜欢阿妹。为此,我经常逗我妈妈。有时,她会说,“我能给你在有线电视的中国流行音乐偶像节目上或者诸如此类的节目上报个名吗?”她也会假装听不懂我说的。如果我爸爸同我们讲英语,她也会同他发生争执。

当我们问这位年轻女性,她觉得妈妈的努力有没有得到回报时,她说:

32. (M4家庭中的女性,在英国出生,来自语言维持家庭。最初对她进行访谈时,她才十几岁。用英语表述。)

我想是有回报的。我肯定能讲中文,也能读懂不少东西。但是,我觉得我的写作不好。她当然要确保我明白在家要说中文这一点。或者不管怎么样,她都倾向于这么做。同我的父母,我会讲中文。我妈妈对这一点很坚持。

有几个人认为,不管成功与否,在家里他们共同为维持中文所做出的努力确实拉近了家人的距离。如下所示:

33. (M4家庭中的父亲,原居地中国内地。)

她们明白我们家是中国人的家,她们应当尽量说中国话。我知道不那么简单,但也要努力啦。她们回家是会跟我们用中文打招呼,有时也用中文text(发短信),但有很多错。可是她们是在trying(努力)。

34. (S9家庭中的女性,原居地中国香港,用广东话表述。)

奶奶几年前去世之后,我就死心了。孩子们不会再想讲中文了。因为他们知道我会说英语,他们的中文不太好。但事实上他们还跟我说中文。有时我的女儿说:“哦,妈妈,我不会抛弃你,我会跟你说中文。”

上述两段引文也反映出,语言维持与转用在本质上是破碎的、不全面的。一些人的中文保持得比另外一些人多一些;一些人可以说中文,也可以听懂,但不会读,也不会写;一些人放弃了其父母的方言,却学会了普通话。他们对21世纪华裔离散家庭与社区的凝聚力提出了一个重要挑战。

重新想象

对于很多跨国移居家庭而言,情况不断发生变化。他们对其后代可能会有长期的计划。但是,就像上述一些例子表明的那样,他们的计划常常会面临着变化,有时是突然发生的变化。事情的变化继而促发他们重新想象未来的情景。十年之后我们的随访就包括几个这样的重新想象的例子。如下所示:

35. (S12家庭中的母亲。)

其实我们原来都是跟他们讲中文的。带他们回中国去,他们也很开心。后来国内没人了,老人不在了,其他的都出去不回来了。我们也就没再坚持。可他们(指儿子)有时说将来会回中国去,也想让他们的孩子学中文。

36. (S9家庭中的父亲,原居地中国香港。其实,他在此处说的是国语,为了要表明其广东话背景,特转录成了繁体字。)

我們以前是和他們講廣東話的。後來他們上大學自己學講中文了,我看他們有很多從中國來的朋友。我也和他們講中文。

不同的观点

对家庭在语言维持方面所做的努力,人们当然会有不同的观点,不同的经历。一些在英国出生的家庭成员告诉我们,他们觉得周末去中文补习学校上课是浪费时间,其观点如下所示:

37. (S10家庭中的女性,在英国出生,二十五

六岁,父母来自中国香港,用英语表述。)

我们并不是真的是被逼着才去上课的,这是一种习惯。学期中的每个星期天下午,我们都会开车去中文学校,在那里学上三四个小时。我认为,老师教得并不好。现在,已经记不得学过什么了。在大学里,仅仅通过和华人学生(同学)聊天,特别是和中国学生聊天,我觉得我学会的中文可能比在中文学校学会的多。

但是,也有一些人对此有不同的看法,如下

所示:

38. (英国出生,大学生,来自M1家庭,父母来自中国香港,用英语表述。)

我觉得中文学校很有意思。我确实学了很多东西,虽然可能还不够多。但是,能认识其他华裔孩子,交很多朋友,我觉得挺好的。现在,同他们还有联系,有时一起出去玩。有些中文学校的老师就是家长。我们就认识其中一两位家长。他们都在非常努力地帮我们学中文。

我们感到有意思的是一些受访人评论说,该研究项目帮助他们更加强烈地意识到跨国移居家庭维持其传承语的意义。如下面两则评论所示:

39. (M4家庭中的母亲,年近五十岁,原居地是中国内地。)

我从来没想到保持你自己的语言会这么难。还是跟你谈过以后,我们在家谈,说“得有个计划”,我们得想,要孩子将来做什么,我们一家想去哪儿。我们是想两种语言都能保持。但我们更需要为中文努力,因为在家外边没有学习使用的机会。

她的丈夫这样认为:

40. (M4家庭中的丈夫。)

我们本来没有计划在英国长期居住。我们其实是想应该尽量努力多学英语,快点学,回了国可以说一口好英语,小孩的英语也不会忘。但你这个项目让我们见到其他人家,才知道保持中文反而更难。他们在幼儿园、学校就能学英语。可只能跟我们学中文,而我们又不是专业(的)。不知道怎么教中文。

到目前为止,我们已经举例说明了出现在家庭民族志研究项目中的一些话题。这些话题构成影响代际语言维持与转用的重要因素。通常情况下,这些不同的因素会以某种复杂的方式共同作用,而这取决于所讨论的特定家庭的具体情形。为了证明这些因素的作用方式以及想象的作用,我们现在向大家讲述一位姓简的家庭的故事。这个家庭经历了一系列的语言转用,但也尽力维持了很不错的中文水平。

简家的故事

在简家,我们最先认识的是简夫人。她年近七十,是第一代移民,现在已经是一位祖母了。她的语言背景是客家话,来自中国香港新界的一个村子。在20世纪60年代,快三十岁时移民到了英国。她告诉我们,她是在英国遇到她丈夫的,她丈夫讲广东话。很明显他们之间是包办婚姻,因为在她离开香港之前其实就已经和简先生是合法夫妻了。简先生那时也快三十岁了。他先是在一家建筑公司工作,时间不长,英文水平有限。后来,又在同乡开的一家中餐馆打工。简夫人来到英国后,先是在同一家中餐馆打工。在餐馆工作期间,她学会了一点儿英语和广东话。她丈夫后来又回到了建筑行业工作,参与了伦敦的一些主要建筑项目。赚到足够的钱之后,他们自己开了一家外卖店。雇了香港的一个远房亲戚做兼职助手, 他会说英语,负责给顾客下单并且在前台招待顾客。不过,主要还是简夫人在管理他们的家庭生意。简先生还在建筑行业继续工作,是兼职的、自由职业式的工作。

在中餐馆,简夫人从她丈夫和其他人那里学会了广东话。同简先生讲话时,用的是广东话。当简夫人快要生第一个孩子时,她的父母为了帮他们照看孩子住在了他们家。外祖父/母说的是客家话。他们能听懂一些广东话,但是除了同简先生交流之外,大部分都说客家话。简夫人说她的两个孩子,一个女儿和一个儿子,由于是外祖父/母带大的,所以客家话也很好。但后来,由于那时没有其他中文补习学校,周末就会把孩子送到教广东话的中文补习学校。事实上,英国到现在也没有任何提供客家话教学的中文补习学校。简先生和简夫人都懂一些国语,也非常乐意使用国语同我们交谈。当问到他们是如何学会国语时,他们说是在同讲国语的朋友交往的过程中学会的。这反映了英国华裔群体最近在人口数量上的变化,20世纪80年代以来,英国说国语的人口数量明显上升。

在很多场合,我们都同简先生与简夫人的女儿和儿子进行交谈。他们彼此之间讲英语,同我们讲话时虽然也讲国语,但更倾向于讲英语。他们说自己已经忘记客家话了,他们的广东话“还可以,但不够好”。他们说,自从外祖父/母在20世纪80年代去世后,他们家就开始主要使用广东话进行交流,而不再讲客家话了。他們还说,在大学里从中国和新加坡的华裔朋友那里学会了一些国语。简先生的女儿嫁给了一个来自马来西亚的华裔男人,他懂国语以及一些方言,但他们彼此之间主要还是用英语进行交流。不过,他们会观看中国电视节目,国语也说得很好。简先生的儿子同一位在英国出生的华裔女子结了婚,在家里使用的是国语。他们表示,希望他们的孩子将来既要学习广东话,也要学习国语。

简先生和简夫人在2000年年初的时候,卖掉了外卖店。他们不断地说要回香港。其实,在他们来英国近四十年的时间里,他们在香港地区居住的最长时间也不过七个月,并且只有简先生一个人回去了。虽然简先生说他家在香港新界有一些土地,但家境不能算富裕。下面是简先生用普通话讲的一段话:

41. (为了表明其广东话背景,用繁体字转写。)

風俗習慣的確是個問題,我在這裏三十多年也覺得不習慣,還是比較習慣香港。想起香港就開心。

另一方面,简夫人承认在处理各种语言问题上的努力与挑战。作为一个嫁给了广东人的讲客家话的女人,她必须学会丈夫的语言。为了在华人餐饮业工作,她也觉得必须学会广东话。即使后来经营自己的生意,她知道他们也必须同其他华人打交道,包括供应商,而大部分供应商都讲广东话。他们真的非常关心孩子学习中文这件事,所以才把孩子送到广东话学校。但是,他们同样也能接受在英国生存就需要英语这一点。简先生的英语其实非常好。简夫人说自己能听懂大部分内容,也定期观看英文电视节目。她用國语告诉我们,客家话活在她的记忆里。

42. (为了表明其广东话背景,用繁体字转写。)

我現在也很少講客家話了。没人跟我講。反而越來越多是講普通話。我們兩個孩子上大學後,我在家裏一個人没意思,出去找朋友。後來又給别人幫忙,學説普通話。

让我们感兴趣的是,简先生和简夫人的国语都学得很好,而简夫人就像上文摘录25中的那位女性一样,采用了中国大陆的说法把国语称为普通话。简先生说,从20世纪90年代以来,因为生意的原因,他认识了讲国语的人,尤其是来自中国大陆的人,越来越多。他并没有正式地去学习国语,而是通过和那些讲国语的人交往学会的。简夫人也学会了一些国语,也很热衷于练习国语。鼓励孩子在大学学习国语的人就是简夫人。她在一些场合说过,她想让女儿和儿子,以及未来的(外)孙子/女,都学习国语。因为,如果有一天他们决定去中国工作的话,一定很有用。她把国语称为“我们中国话”,还在一些场合称之为“普通话”,并且还谈到了国语在当今这个社会的用处。有一次,我们去拜访他们,碰巧他们的儿子也在家,结果我们同简先生和简夫人都是在用国语谈话。似乎简家所有人都看到了国语作为一种未来世界语言的潜力,同时把国语,而不是客家话或广东话,重新构建成能够代表他们的民族文化根源的传承语。

简家的故事表明,语言转用不是单向或者单个线性的过程。在不同时间点上,家庭中的重大事件,例如结婚、生子、就业、教育与孩子离家独自生活,都会影响家庭成员对家庭语言选择的协商方式。早期的选择也可能被后来所发生的事情推翻,对于同一家庭的不同成员来说,平行过程可能同时发生。然而,他们对未来的设想却一直都在继续。我们有必要指出,在研究数据中有很多例子都包含表达想象的句子或词语,例如,“要是……就好了”“要是……该多好”“当初真应该……”,还包括简夫人最爱说的“如果有一天”和“假如有一天”。这说明,尽管国语表面上缺少与英语虚拟语气对等的结构,但国语说话人也能进行假设,也能进行虚拟式思考(Au 1983;Liu 1985;Wu 1994;蒋严 2000;Yeh & Gentner 2005。比较 Bloom(1981)的研究,Bloom曾假設国语话语者由于缺少虚拟语气而不能进入虚拟的王国)。事实上,在我们的研究中有很多人似乎都很珍视幻想以及虚拟的想法,他们对于自己和家人未来的想象也都非常生动精彩。研究数据中的大多数例子都表现出一种“向上的虚拟”,即相信能够产生实用的或有益的积极作用(Roese & Olson 1995;Roese 1997)。

结 语

本文主要是为了说明在语言维持与转用的研究中我们应该重视想象所发挥的作用。在研究了大量的访谈数据后,我们意识到尽管影响语言维持与转用的因素很多,但之前,并没有人系统研究过跨国移居家庭是如何对未来进行想象的,而想象却至关重要。就像上述例子和引文所表明的那样,想象会使期待和归属融合,反过来又会给人们一种憧憬,成为促使人们在日常奋斗中前进的内在力量源泉。移民和他们的家人并不一直都是“追溯”的;他们也会以未来为出发点,开发在当前环境中的潜在可能。想象既受到个人与家庭过去经验的影响,也受到现状的影响,与包括语言选择和实践在内的决定社会行为的其他因素相互作用。同时,我们还观察研究了其他一些更为物质的因素,这些因素同样影响人们的语言维持与转用,包括是否要求在使用英语的地方工作,在家里是否有一种共同的语言(例如就像简家一样大家都可以说客家话与广东话),以及与他们的(外)祖父/母是住在一起还是住在他们附近。下一步,我们要重点研究这些更为持久的因素对想象的影响,想象对这些因素的影响,以及他们共同对跨国移居个人和对新离散思维带来的影响,同时进一步研究想象与这些因素的相互作用。

人们构建想象与表达想象的方法,有时是明确的,有时是隐含的。人们的想象既有积极的,也有消极的。但是,人们应对同一类想象的策略却不同。例如,一些家庭想象着他们在英国长住,因此他们想确保孩子能够把中文维持在较高的水平。而另外一些家庭则认为他们应该好好利用在英国的(想象的)短暂时间,把英语提高到一个很高的水平。对于所有家庭来说,想象随着周围情形的变化而变化,在同一家庭的不同个体之间存在着想象方面的差异和冲突,这就使得大家在态度和行为上也会出现差异。想象和重新想象有助于生成有关“传承”和“传承语”的新的动态概念,也有助于产生更加复杂的归属感(详见作者的其他研究,Li 2016)。

我们的研究采用了一个重要而特定的设计,提出了调查语言维持與转用的新方法。在调查中,我们不只是简单地询问参与者过去发生了什么,而是观察了跨国移居的人们从个人和家庭的角度是如何想象他们的未来,而想象又是如何影响他们的态度和行为的。因此,在向参与研究的这些家庭提问时,特别问到了下面这些问题:他们对未来的计划,他们的语言选择、语言学习与语言使用同计划之间可能会产生什么样的相互作用。为了捕捉到想象是影响语言维持与转用的重要因素的论据,我们把分析重点放在了小故事和转瞬即逝的事情上面,最终证明这一做法非常有用。社会语言学和应用语言学对语言维持与转用的分析,一贯把重点放在整体模式或者高频、惯常的行为选择上面。我们的研究表明,看起来很小的事情、很平凡的时刻,最后证明都是非常有意义的。在简短、非正式的对话过程中,家庭和个人可能会渐渐意识到哪些事情是很重要的,这可能会从根本上影响到他们的态度和行为。在今后的研究中,我们应该努力找到一些捕捉这些时刻的更加精确的方法。

参考文献

蒋 严 2000 《汉语条件句的违实解释》,《语法研究和探索》第十辑,北京:商务印书馆。

Anderson, Benedict. 1983/2006. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. (First published in 1983, revised edition with additions, 2006). London: Verso.

Au, Terry Kit-Fong. 1983. Chinese and English Counterfac?tuals: The Sapir-Whorf Hypothesis Revisited. Cognition 15, 155-187.

Baker, Colin. 2011. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (5th edition). Bristol: Multilingual Matters.

Block, David. 2008. On the Appropriateness of the Metaphor LOSS. In Peter Tan and Rani Rubdy (eds.), Language as Commodity: Global Structures, Local Marketplaces. London: Continuum International Publishing Group.

Bloom, Alfred H. 1981. The Linguistic Shaping of Thought: A Study in the Impact of Language on Thinking in China and the West. Hillsdale: Erlbaum Associates.

Brah, Avtar. 1996. Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. London: Routledge.

Byrne, Ruth M. J. 2005. The Rational Imagination: How People Create Alternatives to Reality. Cambridge: MIT Press.

Cassin, Barbar, Emily Apter, Jacques Lezra, and Michael Wood (eds.). 2014. Dictionary of Untranslatables: A Philosoph?ical Lexicon. Princeton: Princeton University Press.

Clifford, James. 1997. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press.

Conklin, Nancy and Margaret Louris. 1983. A Host of Tongues. New York: The Free Press.

Costa, Vincent D, Peter J. Lang, Dean Sabatinelli, Francesco Versace, and Bradley Margaret. 2010. Emotional Imagery: Assessing Pleasure and Arousal in the Brains Reward Circuitry. Human Brain Mapping 31 (9), 1446-1457.

De Fina, Anna and Alexandra Georgakopoulou. 2008. Analysing Narratives as Practices. Qualitative Research 8 (3), 379-387.

Fishman, Joshua A. 1964. Language Maintenance and Language Shift as a Field of Inquiry: A Definition of the Field and Suggestions for Its Further Development. Linguistics 2 (9), 32-70.

Fishman, Joshua A. 1991. Reversing Language Shift: Theor?tical and Empirical Foundations of Assistance to Threa?tened Languages. Clevedon: Multilingual Matters.

García, Ricardo L. and Carlos F Díaz. 1992. The Status and Use of Spanish and English among Hispanic Youth in Dade County (Miami) Florida: A Sociolinguistic Study, 1989 - 1991. Language and Education 6 (1), 13-32.

Garrder, A. Bruce. 1977. Language Maintenance or Language Shift. In William F. Mackey and Theodore Andersson (eds.), Bilingualism in Early Childhood. Rowley: Newbury House.

Georgakopoulou, Alexandra. 2006. Thinking Big with Small Stories in Narrative and Identity Analysis. Narrative Inquiry 16 (1), 122-130.

Harris, Paul. 2000. The Work of the Imagination. London: Blackwell.

Kant, Immanuel. 1781/1999. Kritik der reinen Vernunft/Critique of Pure Reason. English translation by Paul Guyer and

Allen Wood. Cambridge: Cambridge University Press.

Leahy, Wayne and John Sweller. 2007. The Imagination Effect Increases with an Increased Intrinsic Cognitive Load.

Applied Cognitive Psychology 22 (2), 273-283.

Li Wei. 1994. Three Generations, Two Languages, One Family: Language Choice and Language Shift in a Chinese Community in Britain. Clevedon: Multilingual Matters.

Li Wei. 2011. Moment Analysis and Translanguaging Space: Discursive Construction of Identities by Multilingual Chinese Youth in Britain. Journal of Pragmatics 43 (5), 1222-1235.

Li Wei (ed.). 2016. Multilingualism in the Chinese Diaspora Worldwide. London: Routledge.

Li Wei and Zhu Hua. 2010. International Journal of the Soci?ology of Language 205, 155-171.

Liu, Lisa Garbern. 1985. Reasoning Counterfactually in Chinese: Are There Any Obstacles? Cognition 21, 239-270.

Mandaville, Peter. 2001. Reimagining Islam in Diaspora: The Politics of Mediated Community. Gazette 63 (2 & 3), 169-186.

Morley, David. 2000. Home Territories: Media, Mobility, Identity. London: Routledge.

Paulston, Christina Bratt. 1994. Linguistic Minorities in Multilingual Settings: Implications for Language Policies. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Roese, Neal J. 1997. Counterfactual Thinking. Psychological Bulletin 121 (1), 133-148.

Roese, Neal J. and James M. Olson. 1995. What Might Have Been: The Social Psychology of Counterfactual Thinking. New Jersey: Erlbaum.

Salazar, Noel B. 2011. The Power of Imagination in Trans?national Mobilities. Identities: Global Studies in Culture and Power 18 (6), 576-598.

Sallis, John. 2000. Force of Imagination: The Sense of the Elemental. Bloomington: Indiana University Press.

Smith, Jonathan and Mike Osborn. 2008. Interpretative Phenomenological Analysis. In Jonathan Smith (ed.), Qualitative Psychology (2nd edition). London: SAGE Publications Ltd.

Sofos, Spyros. 1996. Interethnic Violence and Gendered Constructions of Ethnicity in Former Yugoslavia. Social Identities 2 (1), 73-91.

Spencer-Oatey, Helen and Claudia Harsch. 2016. Critical Incident Analysis. In Zhu Hua (ed.), Research Methods in Intercultural Communication. Hoboken: Wiley-Blackwell.

Tsagarousianou, Roza. 2004. Rethinking the Concept of

Diaspora: Mobility, Connectivity and Communication in a Globalized World. Westminster Papers in Communication and Culture 1 (1), 52-65.

Vertovec, Steven. 2007. Super-Diversity and Its Implications. Ethnic and Racial Studies 29 (6), 1024-1054.

Von Gleich, Utta and Wolfgang W?lck. 1994. Changes in Language Use and Attitudes of Quechua-Spanish Bilinguals in Peru. Language in the Andes. Newark: University of Delaware Press.

Wu, Hsin-feng. 1994. “If Triangle Were Circles,…” - A Study of Counterfactuals in Chinese and English. Taipei: The Crane Publishing Co., Ltd.

Yeh, David and Dedre Gentner. 2005. Reasoning Counterfac?tually in Chinese: Picking up the Pieces. Proceedings of the Twenty-Seventh Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 2410-2415.

Zhu Hua and Li Wei. 2016. Transnational Experience, Aspir?ation and Family Language Policy. Journal of Multilingual and Multicultural Development. 37 (7),1-12.

責任編辑:戴 燃