语篇结构分析与图式建构的互补

2017-05-26赵恺李静

赵恺+李静

〔摘要〕认知语言学曾提出文本分析有两个重要模型:上至下及下至上模型(TopDown Model and BottomUp Model),前者从图式建构出发,后者立足于语篇结构分析。文学文本解读是两个模型共同作用的过程,是读者自身努力达到图式(schemata)与语篇特征平衡的能动性选择过程。文章以卡明斯诗歌为例,指出其诗难懂的重要原因之一是其独特的语篇结构缺乏激活图式所需的显性线索,进而以例析证明双向解读策略是解读卡明斯诗歌的可行方式。

〔关键词〕语篇分析;图式;E. E.卡明斯

〔中图分类号〕〔文献标识码〕〔文章编号〕1008-2689(2017)02-0028-05

引 言

作为20世纪美国重要的实验派诗人,卡明斯的诗歌在国内外一直保持着较高的受关注度。其对与破格(poetic license)的大胆运用使其作品充满现代性,个性张扬。这些作品为文体学家提供了宝贵的语料,经常被语言学理论在前景化解读中模式化使用,并且在衍生新的语篇意义方面起了积极作用。然而,如果对于文本的解读单一趋同,文学批评的创造力就被大大降低了。

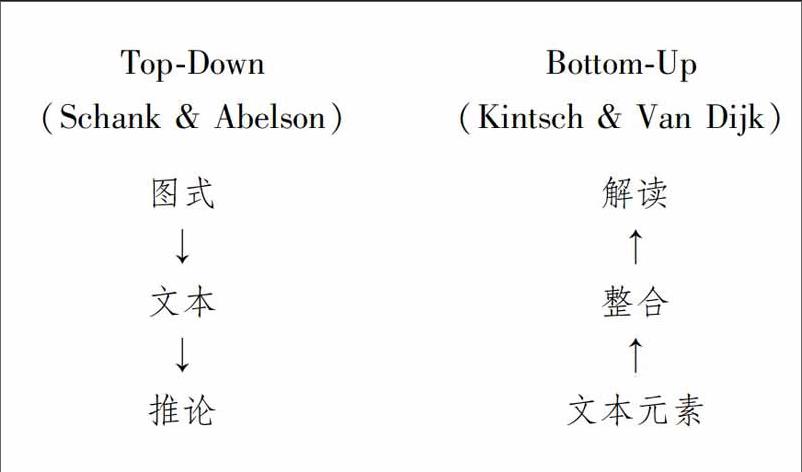

在认知语篇分析中有两个被广泛采用的模型,即从上至下(TopDown)模型及从下至上(BottomUp)模型。从上至下模式强调外部世界认知在语篇解读中的支柱作用,而从下至上模式认为语篇结构本身是解读行为的起点。事实上,单独使用其中任一模型并不足以解释解读行为自身及其所涉及的文本,当两种策略有机结合的时候会更清晰地揭示读者解读行为的全景,文本存在的意义也就是两种策略相互作用的过程。解读卡明斯诗歌的困惑往往是因为过于依赖单一模型的应用,这种单一性也限制了解读结果的丰富性。

一、 语篇解读的两个认知语言学模型

词语与句子是构成语篇的基本元素,而语篇最为显著的特点是其意义并非单个词语或句子意义的总和,因此读者为了构建文本的意义就必须探索句间关系。由于这种关系并非显性的,读者只有试图将句间关系与外部所指(signified)捏合起来才能开始阅读的构建,即必须把读者关于语篇外(外部世界)的知识和语篇结构相结合,意义的构建才是可能的。所以这种解读行为是两种方式的互补:一方面读者必须用自己的知识储备(常常是被引发的)去揣测作者的意图;另一方面语篇自身的特征也必须参与到文本意义的构建中去。前者以读者世界为出发点,以语篇为研究客体;后者从语篇的有机构成入手,来寻求令读者满意的意义。

这两种阅读策略是传统的认知语言学与形式主义语言学的出发点。Schank & Abelson[1] (43)认为读者的知识是文本解读的支配力量;而Kintsch & van Dijk[2]则主张读者对语篇结构的剖析和组合是意义的最终来源。

对于Schank和Abelson而言,阅读的过程就是“图式”(schemata)不断被激活的过程,阅读是伴随着读者现实经验的。例如,当我们谈起“他走进了教室”,很多人都会联想起學生、教师、书桌、黑板等诸如此类的概念。这种图式被认为是因为经验而储存在人脑中的规则范式(form of scripts)。因此根据这种从上至下的认知模型,当读者面对任何文本的时候都会发生如下过程:当头脑中的固有知识(top)被所读文本所激发出来的时候就产生了与文本相关的新信息(down),新信息必然继续激发新的图式回忆,图式回忆相互组合变成新的信息与固有的知识相融合,从而建构出关于文本的意义。这种模型可以简单概括为基于图式的(schematabased)语篇解读模型。

Kintsch和van Dijk所提倡的方式则完全相反。他们是从语言学元素入手进行考量,认为字符串所构成的句群有机组成了前后承接的文段(coherence graph):每个构成因素都能与之前的某个因素相联系起来,线性结构的语篇同时内在转化为层级结构的语义关系网。在这个模型中,读者是从下至上(BottomUp)地解读语篇。读者从分析语篇结构入手,构建语义宏观结构,再把这种结构与约定俗成的超结构(conventional superstructure)相联系,衍生出新的意义。因此这种方式是基于文本的(textbased)的文本解读方案,所有的文本意义从文本中(或文本间性)中来,又最终回到文本中去。

这两种模式的解读依据都是语篇特点。其问题在于:一、文本与现实的指应关系不完整,或者说词与物的联系并非外在的。比如说“她在洗澡”这样的句子可以被认为是若干行为的缩略,比如“她没穿衣服,有水,在浴室”等等,因为这些意义被认为是常识不必一一描述。基于图式的文本解读由此出发,读者会根据自己的经验和知识做出相应的推理从而构建新的意义。二、文本内部的衔接也不是一目了然的,文本的语言学单位是线性排列的,而意义不是,有些意义处于主导地位,有些则是附加性的,例如对于句子主位和述位的划分正是基于其意义分布的不平衡。此外句子内部的语法单位之间的关系也并非总是明晰的。文本分析从某种程度上说就是对这些不明晰关系进行整合(integration)的过程。从这两个文本固有的特征出发,基于图式的解读模式的根本在于推论(inference),基于文本的解读则可归纳为整合(integration),van Peer[3](37)曾把这两个模型的流程图总结如下:

两种模式都具有合理之处,它们是一种互补的关系,而不是相互排斥的,在文本解读过程中二者共同起着重要的作用。一方面作者自身对于文本描述之物具备知识背景和经验背景,与此相关的语言能力是整个解读过程的导向力量;另一方面,解读并非是简单地把新信息归于旧知识的简单比照,读者必然和文本中的语言产生互动,要运用文本中特定的信号去构建他需要的意义,以达到解读结果和文本自身整体、图式及超结构(superstructure)文本的整合。在解读过程中当推论信息需要与图式整合时,文本自身就成为了限制性的力量。文本解读因此成为了一个双向互动的复杂过程。在合理的阅读策略中,两个模式的交互使用是非常重要的。

二、 国内卡明斯诗歌解读固有模式回顾及反思

如果把语篇分析认知模式粗略地划分为上述两类传统范畴,那么近年来国内对卡明斯诗歌解读多基于文本。这应该比较容易理解,因为卡明斯对文体学研究者的魅力就在于其对于传统语法规则的大胆变革,所产生的这些变异必须要从文本自身存在的指照关系中找到合理性。大多数对卡明斯诗歌的解读都是来源于这种从下而上的解读模式。国内学者近年来对卡明斯诗歌的研究论文成果丰富,例如张淑媛和冷惠玲[4]曾从传统文体学角度对卡明斯的 “In Just”和“l(a”进行过语篇分析,把诗歌中的变异处逐一列出,然后再根据变异出的指照关系相互联系起来,单纯从语言的破裂处来寻找诗歌表达的情绪;于学勇[5]则从语篇衔接的视角研究了“anyone lived in a pretty how town”,指出关注诗歌文本衔接风格是解读诗歌的有利途径;王紅阳[6]则用系统功能语法为理论基础对“l(a”进行了从语言到印刷体式(typography)的多模态解读。三篇论文的作者都利用了语篇衔接的整合手段,并且这种对语篇衔接的关注正是他们研究的重要基础。然而,研究者最终要达到揭示诗歌意义的目的,不可能没有图式的参与。王红阳和于学勇都把读者自身的语法知识列入文本理解的前提,这就是一种图式:读者被假定为是拥有基本英语语法能力的,知道什么样的情况是对语法的“破格”,然后这种分析才产生了可接受性。尽管如此,研究者并没有意识到文本解读的双向特性,这种从上至下的解读在三篇论文中都是孤立的,并没有和文本产生应有的互动性。因此,图式虽然在起着作用,却没有成为诗歌整体解读策略的重要支柱。

三、 语篇结构分析与图式的互补

在这部分讨论中,我们尝试进行一种新方法的探索实验,具体分析卡明斯[7]的一首著名小诗,以检验双向解读策略在实际中的操作力及最终效果。诗歌如下:

传统的分析手段会把注意力集中在诗人采用的前景化变异上,通过诗歌的语言学机制分析来提取底层意义。为了体现图式在解读中的特定作用,我们首先采取由上至下的解读模式。

由于读者的阅读顺序是线性的,我们首先单独分析诗歌的第一节,看看图式在此处是如何被激活的。初次阅读时似乎很难把诗人的文字和现实生活中的事件或情形联系在一起。但是文本和图式必然有某种关系,否则该文本就不可解读了。如果诗歌的语言无法和具体的事件、行为或者状态相联系,阅读文本就无法得到具体衔接的意义。

此处,读者会把这些字符串归类为诗歌:他会意识到这些印刷风格符合诗行样式,每行词构成均匀分布的诗节,每个诗节的长度相似,每行诗部分押韵,例如前三行。接着读者会进一步推论:许多标点被省略了,字母的大小写违背常规(卡明斯典型风格),第三行中怪异的括号用法等,这些形式变异与传统诗歌的标准是不符合的,再加上晦涩的语义特征,让人不难联想到现代诗的风格,因此读者多数会认为这是一首现代诗。当然,在这里我们不妨大胆设想一下,一个基本图式也有可能被激活:很多人认为现代诗是堕落的故弄玄虚不值一读的。如果这个图式被激活的话,读者极有可能不会继续深究诗歌的意义,解读就此结束了。而如果另外一个图式被激活,结果就不同了,“假设这个文本是有意义的,那么诗歌中的元素必然和某些事物有某种联系。”只有这样,由上至下的解读模式才会进行下去,读者才会进一步把文本信息与自身关于诗歌的知识整合起来。这里与雅各布森(Roman Jacobson)所建立的诗学信息(poetic message)概念[8]有异曲同工之妙。雅各布森认为读者只有在认为自己能找到合理解读的前提下才会开始构建信息桥梁。当读者进一步开启关于现代诗的图式时,他会发现第一节中不但有种种句法的信息,还同样有语用学和语义学所涉及的信息。

例如,在第三行出现了明显的带有邀请祈使性质的呼格 “lets”,这就表明了诗中至少有两个参与者:发话者和受话者。而且前者在邀请后者去做某件事。John Lyons[9](21)曾指出亲昵的称谓(如这里的“my lovely”)往往是很私密的用法,例如用在情侣之间,这是常识。至此,读者又开启了新的图式,这是一首现代情诗:发话者和受话者是一对情侣,发话者邀请他的情人去做某件事。既然是情诗,那么诗歌的核心肯定和爱情有关,图式进一步展开:通常情侣间在一起做的事多为情事(love play)。这个图式开启的过程可以归纳如下:

诗歌→现代诗→有两个人物→情侣关系→邀请→情事

我们可以注意到,这个流程的归纳并未借助对整个文本宏观结构的分析。读者单纯通过对亲昵呼格和邀请式祈使用法的归纳就得到了上述信息,同时也排除了多种其他可能的合理解读,接下来进行的解读都是以爱情为中心的。读者也会留意到,发话者并未说明白他到底要他的情人去做什么(让我们假设这里的发话者是男性),在“lets open X”这个句型中要求在动词后出现的必是可以“被打开”(be opened)的实义名词或者词组。但是读者的预期被不合常规的语法搭配打破了,读者就必须为“open the year”寻找新的图式:一年的开始是春天,一般在情诗里,春天都是一个具有丰富能产性的意象,例如万物之始、播种、温暖湿润、孕育生机等。那么“lets open the year”是否可以理解成“lets come to spring”或进一步认为“让我们庆祝春天的来到,因为这是爱的季节”?

诗歌的三四行对于开启图式起了至关重要的作用,而一二行目前我们还无法和任何信息联系起来。在进一步分析诗歌之前,我们可以意识到卡明斯诗歌难读的一个重要原因就是其文本所引导的图式激活是很模糊的。大部分文体学家认为卡明斯诗歌阅读困难主要是因为其极致的古怪风格:奇特的句法、词汇乱置、造词和意料之外的省略等。毫无疑问这些因素妨碍了读者的解读,但是其诗歌缺乏激活图式的明确暗示也是解读的主要障碍。例如,卡明斯怪异风格之一就是诗歌往往没有题目,对于其他诗人来说,题目本身就是激活读者阅读图式的重要线索,比如弗洛斯特的“Fire and Ice” ,布莱克的“The Tiger”,拜伦的“She Walks in Beauty”,惠特曼的“I Hear America Singing”等,这些诗歌的题目本身把读者送上了解读的正确轨道,而卡明斯的诗歌缺乏这些暗示,这就使得读者要付出更多的努力去发掘卡明斯希望表达的主题。

回到小诗分析,呼格和邀请祈使句的用法给了读者一些继续解读的线索,也让我们留意到“open”是此节中唯一的实义动词。纵观全诗,另一个实义动词是第八行的“appear”,它和open具有某种程度上的相似意义关系,因此也可以解读为是对春季的所指。除此之外,对第一二行的解读,我们始终一筹莫展,无法把它们与任何图式联系起来,唯一的可能是既然这两行出现在邀请之前,那么或许我们可以把它们理解为一种非直接言语行为,是对正式邀请的铺垫,读者可以通过自己的经验联想起类似“你今晚有空么?”这种在日常生活中常常出现的“前邀请”(preinvitation)。尽管如此,关于前两行的解读还不能让人满意。当我们试图把文本和图式整合起来的时候,困境出现了,因此应该要适时地转变分析模式,采用从下至上的解读策略,也许会有新的发现。

始终吸引读者眼球的是其语法的高度变异,yes 和 if 本非名词却出现在名词才能出现的位置上。读者必须假设这种变异不只是书面的意义而已,寻找相似的变异有益于读者对文本深层意义的推论。在这里,两个近乎平行结构的语法变异具有重要的意义:都是主系表结构的句子,都是用功能词(functional words)作为主语,系动词is处于谓语的位置,都有描述主语的形容词出现在表语的位置,同时这种平行结构因为没有连词相连而显得更具前景化意义,读者必须根据自己的理解来构建两句话之间的联系。基本对等的平行结构有相对的含义,yes与if是态度确定与态度犹豫之间的对立,pleasant 和wintry的对立也是容易理解的,因为wintry包含着令人不快的涵义。那么我们就可以明白,yes是令人愉快的,而if是令人不快的。

通过在两种不同模式下对诗歌第一节所做的分析,现在我们应该对这种结果进行整合。

1. 从上至下模式:情人一要求情人二去做某事

2. 从下至上模式: A. yes是令人愉快的

B. if 是令人不快的

据此我们可以做出这种判断:如果受话者痛痛快快地接受发话者的邀请(yes),那么充满诗意的乡间田园(country)就是令人愉快无比的(pleasant),而如果受話者是犹豫的或者只有当某种条件被满足才勉强答应(if),那么所有的一切都是寒风瑟瑟让人伤感的了(wintry)。现在,熟悉西方情诗传统的读者很容易就可以开启新的图式:在西方情诗中,诗人常常通过语言技巧、制造悖论、语言陷阱、比喻等手段对自己倾情的女子求爱,而且常常具有不同程度的性暗示。

最后,要验证我们做出的推论是否可信,就必须回到宏观结构上来,对诗歌的整体进行把握。在第三节中,我们预想的诗歌的主题“love”出现了,并且与“reason”进行对比,发话人用比较级“deeper”明确了自己的立场,在西方传统情理二元对立中,坚定地站在了情这一方。关于爱情的主题诗人同样用了语音前景化的方式予以突出,在第九和第十行中,少有的长元音的使用,加强了诗人突出主题的效果,也把读者的注意力吸引到这个主题句中。最后一行诗人点出了时间“april”,验证了我们关于春季的假设。跨行的韵脚是诗人思维的线索,从“year”到 “appear”再到最终的“were”,最终明确了诗中两人的联系。

第二节中二元对立式的平行结构又出现了,尽管第六行的系表结构被省略了,我们仍可以清晰地捕捉到 “both”和 “either”的尖锐冲突,为了凸现这种对立,作者刻意加上了 “not”,最直接的图式激活便是把 “both”理解为情侣成双成对,“either”则是情人形单影只的情形。整个意义可以揭示为:如果情人在一起,那是多么愉悦(the very weather),如果任何一方不在则都不圆满。也可以注意到“the very weather”和第一节中“pleasant country”及“wintry”的呼应。

诗中更多的平行结构(包括语音与句法及意义)可以在诗中找到。我们也会发现,第一节中所透露的足以激活充足图式的线索是很少的,去充分发掘宏观结构的前后指照呼应是由上至下解读模式必不可少的补充,例如,我们做出的关于春天是孕育的季节这一推论,在第九行中得到了最有力的说明,并说清楚了春季是属于爱的季节,是发话者钟爱的季节,在最后一节发话者表明自己求爱的意图以及性暗示,但这必须和整首诗的宏观意义结构结合起来考虑才是合理的。

四、 结 论

通过讨论,我们可以证明双向解读策略是可行的。对卡明斯诗歌的解读是通过文本中相关信息对于图式的激活而展开。当图式的解读遇到困难时又必须回到文本中去寻求更多的信息,得到某种印证式启发,或者完全颠覆之前被激发图式的方向从而找到更合理的意义。从上至下解读策略和从下至上解读策略之间的整合与矛盾是找到文本意义的钥匙,当图式解读和文本修辞变异的解释可以统一时,也就是说两种解读模式可以兼容时,所诠释的文本意义才是可信的,至少在读者角度是如此。反之,当两者的解释存在矛盾时,新的解读契机也得以出现。换言之,在阅读过程中,读者实际上是在寻求两种模式间的平衡,尽管大部分时候,读者自己也许并未意识到自己的阅读策略。

也许在后结构主义时代,当意义完全被悬挂后,很多人会对这种阅读策略带有怀疑,认为通过某种方式得到的意义绝非单纯的唯一的解读。事实上,文学的本质就是这样,永远是作者和读者间若即若离的语言与思维游戏而已。我们或许也可以从另外一个角度去审视文学文本:意义从未真正出现在文本之中,解读的主体是读者,解读的归宿也只能是读者。这就是为什么主流批评家总是认为对单一文本进行多重诠释才是文学的魅力。在此,我们想指出的是,意义诠释的多样化来源是由于图式激活在不同的主体条件下形成了不同的解读方向,而文本单一的修辞学特征又对人们的图式起到了限制规范和引导的作用,即图式要符合文本特征这一原则。事实上,读者在阅读时是在追寻自我满足,而自我满足的实现则最终依赖两种模式得以平衡。

〔参考文献〕

1Schank, R. C. & Abelson, R. P. Scripts, Plans, Goals and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures [M]. New Jersey: Hillsdale, 1977.

2Kintsch, W. and van Dijk, T. A. Toward a model of text comprehension and production [J]. Psychological Review, 1978, 85 (5): 363-394.

3van Peer, W. Stylisitcs and Psychology: Investigations of Foregrounding [M]. London: Croom Helm, 1986.

4张淑媛,冷惠玲. 试论叛逆诗人卡明斯的实验主义诗歌 [J]. 外语与外语教学, 2004, (12): 49-51.

5于学勇. 论E. E.卡明斯诗歌的语篇衔接特征 [J]. 外语与外语教学, 2007, (3): 19-23.

6王红阳. 卡明斯诗歌“l(a”的多模态功能解读 [J]. 外语教学, 2007, (5): 22-26.

7Cummings, E. E. E. E. Cummings Complete Poems 1904-1962 [M]. New York: Liveright, 1994.

8Jacobson, R. Closing statement: linguistics and poetics [J]. Style in Language, 1960, 1 (2): 53-56.

9Lyons, J. Semantics [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

(责任编辑:高生文)