不同学科教育语篇知识结构的对比研究

2017-05-26于晖于婷婷

于晖+于婷婷

〔摘要〕教育是伯恩斯坦的教育社会学和系统功能语言学共同关注的一点,语言是两者沟通对话的纽带。文章从系统功能语言学的视角研究不同学科教育语篇知识结构的异同。研究选取历史学、经济学和物理学经典著作,自建小型语料库,以语法隐喻为切入点,探索人文学科、社会学科以及自然学科三类不同学科的教育语篇知识结构特征,以期帮助学习者了解并熟悉不同学科语篇的知识结构,从而提高识读和写作能力。

〔关键词〕知识结构; 语法隐喻; 名物化;动词化

〔中图分类号〕〔文献标识码〕〔文章编号〕1008-2689(2017)02-0001-07

引 言

知识是教育研究的重要方面,伯恩斯坦提出的知识结构为学科教育提供了有力的支撑。系统功能语言学从语言层面与知识结构对话,使知识结构可视化、具体化。韩礼德[1]指出语法隐喻是区分书面语和口语的关键,Maton等[2]大胆推测:语法隐喻是区分不同知识结构的关键。文章选取人文、社会和自然科学的代表学科,即历史、经济、物理,从功能语言学语法隐喻的角度出发,探索不同学科语篇知识结构的异同,检验语法隐喻在知识建构过程中的作用,旨在促进英语学术写作能力的发展。

一、 知识结构的概念

伯恩斯坦[3]提出知识结构这一概念,将语篇分为水平话语(horizontal discourse)和垂直话语(vertical discourse)。水平话语指的是我们日常生活用语或者人们所熟知的生活性知识,其特点是:本地化、语境化、片段式组织方式[3](159)。所谓片段式的组织方式指知识在水平话语中的存在形式是一系列片段,这些片段都以线性发展,彼此之间不一定有关联,因而没有更高的知识节点来整合这些话语片段[4](45)。

垂直話语与水平话语不同,往往需要经过学校的正规教育才能习得。垂直话语又可以划分为两种类型:一种存在于人文学科和社会学科中,另一种常见于自然学科中。针对此,伯恩斯坦提出了水平知识结构(horizontal knowledge structure)和等级知识结构(hierarchical knowledge structure)的概念,图1展示了等级知识结构和水平知识结构的差异[3](162)。

水平知识结构常见于人文学科和社会学科,如历史学、文学、社会学等。如图中所示,水平知识结构成线性发展形式,水平推进,彼此之间互不相容,因此有可能同时存在。比如文学发展过程中,人文主义、浪漫主义、现实主义、超现实主义等随着时代的发展某一观念比较突出,但之前的文学观念并未消失。他们没有优劣之分,只是不同时代人们的表达不同而已。

等级知识结构如金字塔,常见于自然科学,如物理、化学、地理、生物等学科中。如图所示,等级知识结构所体现的知识由底层基础性的知识逐渐发展,知识经历整合的过程逐步抽象化和概括化。比如物理学,人们从最初简单的太阳东升西落等天体现象,到提出“地心说”、“日心说”,最后勾画出整个宇宙空间。这些理论正是在前人观察和知识的积累中慢慢发展起来。

伯恩斯坦用语法性(grammaticality)和垂直性(verticality)将等级知识结构和水平知识结构进行区分。语法性指的是与外部世界的联系,强语法可以精确地对外部世界和逻辑关系进行描述,而弱语法在体现外部经验方面则比较弱。因此我们可以把整个知识系统划分为不同等级,正如马丁[5]对人类主要交际活动的语场进行了划分,此图体现了伯恩斯坦知识结构体系中水平语篇到垂直语篇的发展。如图2所示:

二、 语法隐喻

韩礼德[6]提出语法隐喻的概念,他指出语法隐喻涉及多种意义,并不仅仅是字词的意义。隐喻原指传统的修辞手段,重点在于单词的用法,也就是意义的改变。语法隐喻不同于修辞隐喻,它强调意义,即同一语义有不同的方式来表达:一致式和隐喻式。如隐喻式小句The growth of population increased peoples demand for food and water. 由一致式小句 Because the number of the population grows, people demand more food and more water. 转化而来。在前者中growth, increased和demand 分别由动词grow,逻辑连接词 because 和动词demand 转化而来,且两句皆表达相同的意义。

从功能语法的角度看,语法隐喻是小句识解到名词识解的转变。在功能语法体系中,词汇语法包括小句复合体、小句、短语、词组和单词。语法用图形(figure)来识解经验,图形包括过程、参加过程的实体和环境成份(element)。人们识解图形时用的语法单位是小句,识解成分时用的是词组或者短语。语法以一定的逻辑语义关系把若干图形识解为序列(sequence)。在日常语言中,语法范畴(如小句、词组)和语义范畴(如图形、过程)存在着一种有规律的关系,韩礼德把这种关系称作“一致式”。

在一致式的表达中,参与者由名词担当,过程由动词担当,环境成分则由状语或者副词来承担;而隐喻式表达中语言层面发生了级转移和功能转移:小句复合体级转移为小句,小句级转移为词组。成份也发生了转化,参与者不仅可以由名词词组实现,参与者角色也可以隐含在动词、形容词、介词、连词中;过程不仅可以由动词来实现,形容词、连词等也可以充当过程成分。具体转换形式可参考图3。

根据上述转移形式,韩礼德[8]提出了13种隐喻的形式,最主要的是名物化(nominalization)。他指出隐喻就是名物化的过程,它包括过程和环境成分向参与者的转化,语法上表现为动词、形容词、介词或者副词短语转化为名词。朱永生[9]指出动词化也是语法隐喻的重要形式,主要包括四种逻辑关系的转化:因果、让步、时间和条件关系。表1是13种具体的语法隐喻形式。

韩礼德对语法隐喻进行了详细的划分,总共13种,并在科学语篇中对语法隐喻的类型及其功能进行了分析,但是他并未进一步探讨语法隐喻在不同学科中的分布。因此研究从13种隐喻类型的名物化和动词化出发,探究他们在历史、经济和物理三个学科语篇中的分布和特点,以验证语法隐喻是否是区分不同知识结构的关键。

三、 分布与特点

研究自建语料,选取历史学、经济学和物理学的经典著作,节选语篇共60 000字。这些语料分别来自历史学:《全球通史》、《第三帝国的崛起》、《罗马帝国兴衰史》、《罗马帝国》;经济学:《国富论》、《就业、利息、货币通论》、《经济学》、《宏观经济学》、《经济学原理》;物理学:《光学原理》、《相对论》、《物理学讲义》、《经典力学的数学原理》、《电磁学原理》。

(一) 名物化在不同学科学术语篇的分布

研究发现,13种隐喻类型在具体的语篇中使用呈现不均的状态:一方面名物化的隐喻类型明显多于其他类型;另一方面,不同的学科中,名物化的使用情况也不相同。下文主要从名物化角度来探究语法隐喻的分布及其特点。首先,名物化是语法隐喻的主要形式,包括形容词转化为名词,动词转化为名词,连词或者副词短语转化为名词,即13种语法隐喻类型的前4种实现方式。例如:

该语篇中的编码数字分别对应上述13种语法隐喻的不同类型及次类。其中,achievement, study, reconstruction, understanding, improvement, judgement, effects, division, conduction, distribution都是由其相对应的动词转化而来,属于名物化的第二种类型。 我们统计了名物化4种类型在历史学、经济学和物理学语篇中的具体分布情况。

统计發现,4种名物化类型在同一学科内和在不同学科间都存在分布不均的情况。在同一学科内,历史学语篇中类型2使用的频率明显高于其他3种类型,类型3和类型4几乎很少使用。经济学语篇中,类型2同样使用率高于其他3类,但是类型1数量相对于历史学语篇有明显的增加,该类形容词主要是描述商品质量和度量单位,比如degree, quantity, extent, value, dexterity, goodness, cheapness, utility等。经济必然会涉及到交易,交易过程中卖方为了卖出自己的商品必然会描述自己产品的质量,同时完成交易度量单位也是必不可少的,因此在经济类语篇中类型1增加是必然的现象。类型3类型4也几乎很少使用。物理学语篇中,名物化使用与历史学、经济学语篇有较大差异。首先是名物化使用数量明显高于历史学和经济学语篇;其次类型1和类型2使用较频繁,最为明显的是类型3的使用。类型3是由环境成分转换为参与者实体,语法上体现为介词或副词短语转换为名词。物理语篇中多会涉及实验或现象的描述,环境成分中的地点成分应用较多,在学术语篇中作为参与者比较常见,比如:the curvature of all surfaces under consideration;consider the interior of an emitting substance;speak of the surface of a body。

统计结果显示,名物化类型在各个学科中的分布呈现随着学科科学难度的增加呈现增多的情况,且该分布在同一学科以及学科间存在较大的差异。借用SPSS软件对名物化的4个类型进行了统计分析,得到如下结果:

我们首先进行了方差齐性检验(test of homogeneity of variance),发现类型1、2、3的方差值小于0.05,这说明方差不齐,差异显著,这就需要进行方差进一步检验(post hoc test)学科之间的差异。下表是本研究的数据结果:

类型1、2 、3由于在方差齐性检验中P<0.05,因此在post hoc检验中需要关注GamesHowell值;类型4由于P>0.05,因此图中值为LSDLSD法用于多重比较数据值。在上图中我们发现历史语篇和物理语篇前三种名物化类型中P值分别为.000, .001, .006,均小于0.05,说明历史语篇和物理语篇在名物化运用上差异显著。经济学与物理学语篇在类型2、3的值分别为.002, .003,说明两者亦存在较大差异,由于两者都需要度量单位来描述某一实体或者现象,因此类型1差别不大。而历史学语篇和经济学语篇除类型1值小于0.05,其余皆大于0.05,因此历史学和经济学的差异较小。因此,从上述数据中我们得出结论,历史学和物理学在名物化应用上存在较大差异,而历史学与经济学差异较小。这与伯恩斯坦提出的知识结构中语法性和垂直性相吻合,历史学和物理学作为知识结构的两极,其差异必然明显。

(二) 动词化在不同学科学术语篇中的分布

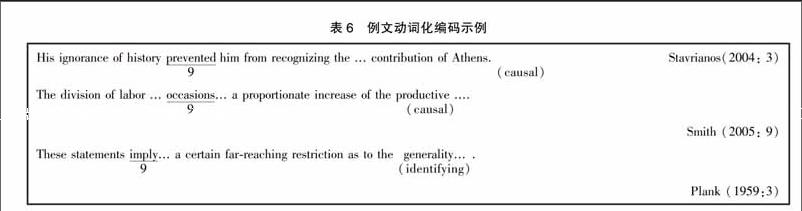

动词化是语法隐喻的另一种重要形式,主要包括13种语法隐喻类型中的类型8和类型9。即由环境成分转化为过程,语法上表现为副词转化为动词;类型9指由逻辑关系转化为过程,语法上表现为由连词转化为动词。类型8的使用在三个学科中的差别不大,本研究只呈现类型9的调查结果。

类型9发挥着小句复合体中小句连接的纽带作用,即我们所说的逻辑关系。它主要包括时间关系(如follow)、因果关系(如lead to, increase, prevent)、识别关系(如be, constitute)、象征关系(如signal, mark)、投射关系(如 prove, suggest) 以及添加关系(如 complement, accompany)。类型9在历史学、经济学和物理学中的使用频率很高,但也有不同。历史学语篇中,时间关系的使用频率较高。主要因为历史学语篇涉及历史事实的讲述,这就需要较多的时间关系逻辑。经济学语篇和物理学语篇中的逻辑词种类较多,识别类、象征类和因果关系类使用频率高。这主要是因为经济类和物理类有大量术语的定义,以及对某种现象或实验结果的解释,在此过程中因果关系、识别关系、象征关系的逻辑关系词使用率较高。下面我们看几个实例:

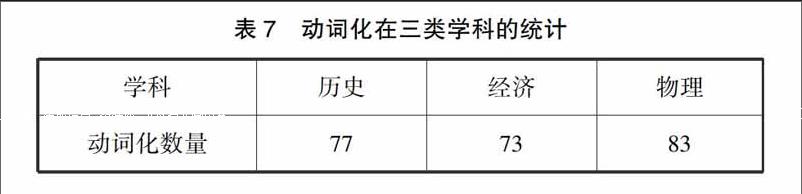

上述选段中,to be, leads to, prevented, been, increases, occasions, depends on, give rise to, means, imply这些动词短语分别表示了因果关系和识别关系。类型9在历史、经济和物理等三个学科中均较为广泛,数量上看无较大区别。具体统计结果如下:

为确定三个学科之间在动词化使用的差异性是否显著,研究同样借助了SPSS分析,方差检验值为.056,大于.05,这就需要进行post hoc继续检验。经过分析得到以下数据:

如上图所示显著性值均大于.05,说明动词化现象在历史学、经济学和物理学语篇中使用并无较大差异。这说明动词化现象在各类学术语篇中较为普遍。

四、 语法隐喻的功能分析

通过上述分析我们认为语法隐喻的两大主要形式,即名物化和动词化现象,在学术语篇中的使用较为广泛,且在不同的学科中存在分布不均的特点。本节简要分析语法隐喻在构建不同学科语篇知识结构时的功能是否相同,并探讨语法隐喻在学术语篇中广泛存在的原因。

韩礼德[8](27)指出儿童语言发展的三个阶段,即(1)常识阶段(1-2岁),(2)教育语言阶段(4-6岁),(3)学术语言阶段(9-13岁)。他指出三个阶段不同的语言特点:第一阶段语言具有归纳性,第二阶段具有抽象性,第三阶段的语言具有隐喻性。第三阶段主要指学科知识,他认为又可以分为三个阶段:抽象性、兼有性(由抽象性向学术性过渡)和学术性。马丁[10]认为语法隐喻在人文学科中主要具备抽象(abstraction)功能,在自然学科中主要具备学术性(techinicality)功能,在社会学科中兼具抽象功能和学术性功能。下面我们以两则语篇为例解析语法隐喻在历史学和物理学中的主要功能。

第一个语篇节选自历史学读物,名物化现象有population exploration, population spurts, technological breakthrough, advance in technology, increased productivity, population jump, and agricultural revolution。这些名词词组抽象地表达各种人类活动经验,一致式中通常被表达为explore, spurt, break through, advance, increase, jump, and revolute。名物化的结果是使语篇显得更严谨。

第二个语篇节选自物理学读物,名物化现象主要包括:heat radiation, distinction between ..., definition of intensity, assumption that, vibration, value of the intensity of the radiation, the measurement of, and amplitude of。 不同于历史学语篇中的名物化,物理学中名物化更加体现出归类(categorizing)和拓扑学(taxonomy)的特点。在上述物理学语篇中radiate 被归纳并理论化为radiation,radiate本身是动词实现的过程,名物化后作成为小句的参与者。他们既具有过程(process)的性质,又可以作为实体(entity)参与过程的发生。过程radiation 被抽象化,进而具有了一定的科学性。韩礼德[8]定义该过程为“蒸馏”(distillation),如:

radiate– is radiating – a radiating – radiation

語法隐喻在不同的学科中发挥不同的作用,使学术语言具有了不同于口语的科学性、严谨性,也使不同的学科语言具有了不同的特点。通过SPSS定量分析并辅以定性分析,研究者认为语法隐喻是区分不同知识结构的重要因素。

五、 结 语

本研究借助SPSS统计工具,探讨语法隐喻在历史、经济和物理三个学科中分布的情况。研究发现,名物化在三类语篇中存在分布不均的现象,其中历史学和物理学差异显著,这恰好与历史学和物理学作为知识结构的两极在语法性和垂直型上呈现渐强趋势相吻合。名物化作为语法隐喻的主要形式,是功能语言学与伯恩斯坦教育社会学相结合的桥梁。但语法隐喻还有另一形式是动词化,朱永生[9]也指出动词化是语法隐喻的主要表现形式。本研究初步探讨动词化在不同的知识结构中的运用,探讨语法隐喻在构建不同知识结构时的作用,藉此希望能对国内英语学术写作教学带来一定的启示。

〔参考文献〕

1Halliday, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar (2nd edn) [M]. London: Edward Arnold, 1994.

2Maton, K. & Muller, J. A sociology for the transmission of knowledges [A]. In Christie, F. & Martin, J. R. (eds.). Knowledge Structure: Functional Linguistic and Sociological Perspectives [C]. London: Continuum, 2007: 14-33.

3Bernstein. B. Vertical and horizontal discourse: an essay [J]. British Journal of Sociology of Education, 1999, 20 (2): 157-173.

4于晖. 伯恩斯坦知识结构理论的系统功能语言学解读 [J]. 中国外语, 2012, (6): 43-50.

5Martin, J. R. English Text: System and Structure [M]. Amsterdam: Benjamins, 1992.

6Halliday, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar [M]. London: Edward Arnold, 1985.

7Martin, J. R. Making history: grammar for interpretation [A]. In Wang, Z. H. (ed.). Collected Works of J. R. Martin: Register Study, Vol. 3. Register Studies [C]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press, 2003: 311-346.

8Halliday, M. A. K. The Language of Science. [C] ( ed. by Webster, J. ). London & New York: Continuum, 2004.

9朱永生. 名词化、动词化与语法隐喻 [J]. 外语教学与研究, 2006, (2): 83-90.

[10]Martin, J. R. Construing knowledge: a functional linguistic perspective [A]. In Christie, F. & Martin, J. R. (eds.). Language, Knowledge and Pedagogy: Functional Linguistic and Sociological Perspectives [C]. London: Continuum, 2007: 34-63.

(责任编辑:高生文)