以“正心”特色德育促进学校内涵发展

2017-05-24王奕敏

王奕敏

(广东省广州市番禺区南村镇中心小学 广东 广州 511442)

摘要:创建特色学校是实现学校内涵发展的有效途径,而特色学校创建离不开特色德育的生成与实践。本文从正心特色德育的基本内容、正心特色德育促学校内涵发展的策略及路径、建立健全“正心德育”评价机制等三个方面探索以特色德育促进学校内涵发展的方法与路径,为培养学生核心素养,实现“立德树人”的学校教育提供实证研究案例。

关键词:正心;特色德育;内涵发展

课题: 广东省教育科学规划课题《以特色办学实现学校内涵发展的研究——以番禺区南村镇中心小学为例》(2016YQJK023)。

【中图分类号】G621 【文献标识码】B 【文章编号】2095-3089(2016)34-0102-03

学校内涵发展需要思路和动力。特色办学是学校以特色发展求得自身整体更大发展的一种办学战略、办学思路和办学行为选择。正心,指修炼心性。“正心”见于《礼记·大学》:“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”在此是指“言必信,行必果。明是非,晓仁义。心豁达,有大勇。净如水,广如海。固如山,贞如松”为人、为学、做事应诚信、正直、大勇,心如水之纯净,如海般豁达;信念如山之牢固,如松柏之坚贞。正心特色德育的实施是促进学校内涵发展的有效途径。

一、正心特色德育的基本内容

1.树正形

《新书·道术篇》有言,“方直不曲谓之正”。《易·乾卦》中说,“刚健中正”。文天祥的《正气歌》浩荡历史,流传千古,激励众生。浩然伟岸,刚正不阿,正大光明,堂堂正正,是民族精神的聚集,是真善美的传承,是做人之根基。

一个知识丰富、品行高雅的人也要有端正的举止才会给人正气感。《论语·颜渊》中说“文犹质也,质犹文也”。君子很自然的会透过看得着、听得见、摸得到的言行举止,让人从他实实在在的表现感受到内在的真诚、善良和宽容谅解。如果没有适当的言行举止表现,就显露不出正大光明的本性。古时候对小孩教育要求“步从容,立端正;揖深圆,拜恭敬。勿践阈,勿跛倚;勿箕踞,勿摇髀。”也是让人从小养成正身的习惯。

2.蕴正心

一个心正的人内心有信、有义、有智、有勇。“言必信,行必果”,“行侠仗义”,绝不图报”, 有“安天下之民”的大勇,一身正气。正心为使人心归向于正。《礼记·大学》有曰:“欲正其心者,先诚其意” 和“心正而后身修”。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。之所以说修养自身的品性要先端正自己的心思,是因为心有愤怒就不能够端正;心有恐惧就不能够端正;心有喜好就不能够端正;心有忧虑就不能够端正。心思不端正就像心不在自己身上一样:虽然在看,但却像没有看见一样;虽然在听,但却像没有听见一样;虽然在吃东西,但却一点也不知道是什么滋味。所以说,要修养自身的品性必须要先端正自己的心思。

3.纳正品

正心为公正无私,心地端正诚恳。《大学》中提出“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”八条目,成为南宋以后理学家基本纲领的一部分。“正心”为使自己的知、情、意与外界融合,也自然地会与自己面前的事物融合,故能不“心不在焉,视而不见、听而不闻”。这种心气也是《孟子》所言的“浩然之气”的感应相符。

正心是一种品德修养方法。身正、心正,行必正。古往今来的哲人、教育家无不把“正心”作为自己修身立命的基础。正心是介子推的“割肉奉君尽丹心”,是王勃的“穷且益坚,不坠青云之志”,也是孟珂的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,更是刘禹锡的身居陋室,虽食菜根而味犹甘,虽着布衣而气自华。

4.塑正人

一个正的人充满正能量,能够做到正己正人,塑造内外兼修的君子、淑女。当一个人拥有纯洁的道德、高尚的勇气、高贵的尊严、朴实的端庄伴随着无畏、宁静平和的气质,就会使周围人感受到神圣的理性之美。所以每个人从自己的内心开始变得美丽祥和、纯净真诚、宽厚豁达,同时注意自己的修为,适当修正自己的言行举止,他能给周围的人带来正面影响,给身边人以潜移默化的影响,起到“言传身教”的作用。当人人都修身养性的时候,整个社会才会真正的安宁、协调、宽容、祥和。

特色德育是特色学校的重要组成部分,是学校工作必不可少的重要环节。教育的本真在于“立德树人”,成功打造特色德育才能擦亮学校特色品牌,才能促进学校内涵发展,才能实现培养人才的总体目标。

德育过程是知、情、意、行的高度统一,既要授之以知、晓之以理,又要动之以情、晓之以理、导之以能。

二、正心特色德育促学校内涵发展的策略及路径

郑金洲教授认为:“学校内涵发展这一概念至少应该有这样几方面的含义:

一是相对于规模发展的质量发展。与外延发展过多关注学校规模的不断扩大不同,内涵发展是一种追求质量的发展。它强调提升学校的办学质量,也就是提升学校的“软实力”,把注意力集中在辦学水平的不断提高上,使得规模与质量、效益达到有机的协调统一。

二是相对于粗放发展的精细发展。发展有粗放和精细之分。粗放型的发展主要把关注点汇集在标志性成果上,汇集在外在物体形态的改变上,汇集在最终目标的达成上;精细型发展秉承“天下大事,必做于细”的原则,将学校中教学、德育、教师素质提高等作为学校改革与发展的关注重点,在事关学校发展的每项工作上都力求精雕细塚。

三是相对于同质发展的特色发展。内涵发展也是一种特色发展。学校管理者和教师应树立起特色立校的基本理念,将办学特色放在学校改革与发展的突出地位,在特色的形成和品牌的培育中使学校上升到一个新的更高的水平。

四是相对于模仿发展的创新发展。内涵发展不是靠外力推动的,而是源于内部变革力量推动的一种发展,因而也就有了更多的创新的动力。正确地处理继承与创新的关系、创新与务实的关系,积极挖掘、利用、整合学校资源,将学校导入一种新的发展境地,是学校内涵发展的必然要求。

正心德育应该更注重质量,讲求精细,彰显特色和创新发展,遵循学校内涵发展的普遍规律。

1.正心德育是学校内涵发展的燃料箱

(1)正心先正身 正身为正心,正行、正人需先正心。正因为正心是做人之根基,是育人之目标,是现代公民之标识,所以我们博采贤智、审时度势,将“正心”作为特色化办学的核心理念,将“蕴天地正气,育英才本色”当作学校高位发展的神圣使命,将“正身、正心、正行、正人”作为学校师生共同的行为准则。

我们认为“正心”是促进本校发展的和谐之道:

(2)正心重生命 人的本质是一种生命存在,教育的根本目的就是促进人生命的生长与发展,就是促进生命质量的提升。教育所求之生命成长就是要使受教育者逐渐形成内在的德行美和外在的气质美、言行美,从而影响和感染身边的每一个生命,这就是“正身、正心、正行、正人”的过程。

(3)正心承家风 每一个孩子的未来都关乎到一个家庭的幸福,决定孩子成绩和未来的不是学校,而是家庭,是父母。古人注重“正家”,端正家风。孟母教子“席不正不坐”。学校是社区的组成部分,家庭是社区的单位,社区的发展以学校为依托,学校通过培养人才对社区发展提供智力支持。因此,用学校的“正心”带动“正家”,促进每一个家庭、每一个孩子的成长,是学校的追求。

2.正心班级管理是学校内涵发展的粘合剂

朱永新说:“一所学校的品质,在很大程度上是由一间间教室的品质决定的。”一间教室,应该在自己的构建过程中,拥有自己的使命、愿景、价值观;一间教室,应该在自己的叙事过程中,拥有自己的独特命名、象征标志、英雄与榜样,或者说,一套属于自己的形象符号系统。和学校文化对于学校形象、学校历史一样,教室文化是完美教室的灵魂,是一个班级的使命、价值观、愿景的集中整合与体现。

(1)开展丰富多彩的,学生自主参与的班级活动

由学生自己进行设计、策划、组织各种班级活动,可以很好的培养学生良好的个性及自主性,并培养团队精神。例如可以在班主任的带领下,围绕年级文化的主题(低年级“尚礼”、中年级“善艺”、高年级“厚德”)进行班级命名活动。一间教室的名字,应该是教室文化的具体承载与体现,是班级成员的自我镜像。

(2)营造贴近学生、展现个性、多彩温馨的教室环境

在班级文化建设的过程中,呈现在人面前的第一形象是教室命名,而最终呈现的则是教室文化的整体构建。每个班级有学生共同拟定的班级口号,例如精彩多样的“正心学子乐园”、丰富内容的“读书角”等。

(3)让每一位学生参与班级工作,从小培养民主管理意识

增设班级管理的小岗位、“干部轮换制度”等方式,鼓励学生参与到班级管理工作中,提高学生的自我管理和民主管理意识。

3.正心教师是学校内涵发展的调和剂

小学德育的基本原则有指导性原则、疏导性原则、一致性原则、连贯性原则、尊重学生原则等,德育原则的落实在于教师。教师作为肩负社会育人大任的工作者,其自身人格是一种重要的教育手段,只有具备公正、廉明的品格,其人格才具有可信性,教师才具有道德上的感召力,也才能保持教育的公正性。“修身慎行,敦方正直,清廉洁白,恬淡无为。”(语出东汉·王符《潜夫论·实贡》)这是为师之本。

一个好校长,成就一所好学校。校长的治校思想、管理理念对于一所学校至关重要。中国古代伟大思想家、教育家孔子曰:“其身正,不令而行,其身不正,虽令不从。”校长要做到身正、心正、行正、人正,不以权谋私,对每一位教职员工公平、公正、公开,才能为中层和教师做表率,才能将有形的管理,化为无形的学校文化。所以,学校内涵发展的基石是教师。

4.正心文化是学校内涵发展的润滑剂

文化,为学校立魂。学校文化是学校的生命与灵魂,是贯穿学校发展的命脉,是学校历史与现实的集中呈现,是学校社会形象的阐释,是学校在长期的办学实践中,经过自身努力、外部影響、历史积淀而逐步形成的,主要凝聚在学校所拥有的理念、制度、管理、行为、校风、教风、学风等深厚底蕴之中,能够促进一种良好的教育氛围和综合力量的形成。优秀的学校文化总能给人一种实实在在的内在驱动,让人沉静、大气、向上、奋发,砥砺着一代代学子的人格品行、激励着一代代学子的求学奋进。优秀的学校文化一定是一所学校从校长到教师再到学生共同的所作所为、所思所想。

正心文化需要积淀。正心文化的三种性质决定通过讲授、传导让学校进入文化发展“绿色通道”的必要性:一是战略性。作为一种生存与发展战略的学校文化,统领学校发展的物质与精神、外在与内在、制度与组织、行为与形象等全部元素。二是内生内源性。其出发点是“基于学校,在学校中,为了学校”逐渐形成学校自主性、内控性、独特性的生存和发展方式。三是可持续发展性。即策划立足于学校发展的持续力、生命力和创新力,使学校文化这一教育资源生根、发芽、开花、结果,真正起到潜移默化、润物无声的育人作用。

5.正心德育课程(课堂)是学校内涵发展的助推器

(1)指导思想

①在德育课程建设上,以“正心”的核心理念精神为指导,初步构建正心德育校本课程,为若干年后全面实现学校的德育课程化做铺垫。

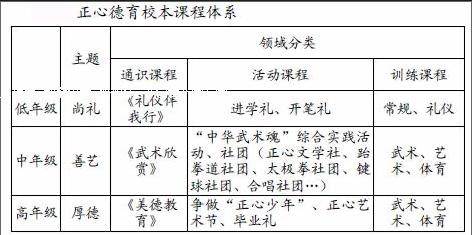

②结合学校原有的社团活动及特色项目,大力加强德育拓展课程建设,逐步建立一个包含通识类课程、活动类课程和训练类课程为组成部分的合理德育课程结构。

(2)课程目标

课程应立足于学校“正心”的核心办学理念以及“育英才本色,蕴天地正气”的办学愿景,培养尚礼、善艺、厚德的学子,弘扬中华民族传统美德,争做正心少年。

低年级(1-2年级):尚礼教育。“未曾学艺先学礼”,通过校园生活礼仪、家庭生活礼仪、公共生活礼仪三个板块的通识课程学习以及主题活动课程的参与,让孩子们理解“礼”的含义,知道怎样做才是“礼”的表现,养成知礼、懂礼、讲礼仪的好习惯,在学校营造一个人人尚礼的教育氛围。

中年级(3-4年级):善艺教育。通过开展体育和艺术类训练课程,学生掌握一些简单的器械套路和艺术技能,强身健体;增强对传统文化的热爱,用艺术浸润心灵,塑造学生信、義、勇、韧的人格。

高年级(5-6年级):厚德教育。主要通过开展一些活动课程,让同学们直观感受到传统美德的精髓部分——生活处事之德,择徒拜师之德,授艺集美之德,以美育美之德;能够把这些德行自觉践行到生活和学习中。

(3)正心德育校本课程体系

示例1 正心德育品牌活动课程:毕业礼

①出旗——升国旗,唱国歌;升校旗,唱校歌。

②颁发证书——毕业生每若干人一组,分批走上主席台,由学校领导向学生逐一颁发毕业证书。

③寄语——学校领导训勉。

④感言——毕业生代表(必须是正心少年)发言。

⑤明志——毕业生齐声诵读学生誓词/正心宣言。

⑥谢恩——学生向前台教师鞠躬谢恩,教师答谢;学生向前台家长代表鞠躬谢恩。

⑦完愿——毕业生以班级为单位在校旗/班旗上签名,留下对母校的依恋之情。

⑧合志——全班同学拍摄“全家福”。

示例2 正心德育品牌活动课程:正心艺术节

①歌颂正心精神,唱响正心歌—歌曲欣赏

②学习正心精神,读好正心书—好书推荐

③感受正心精神,做好正心人—武术表演

④继承正心精神,结交正心友—正心少年评选及颁奖活动

⑤走近正心精神,踏上正心路—读、写、画结合

(4)课程实施过程

①生成活动主题 “正心德育”校本课程的主线可以设计为尚礼、善艺、厚德,各班可根据德育校本课程的课程目标、课程设计,结合班级的情况,再设计相应“活动领域”下的“活动主题”,例如主题班会的设计。

②课程实施准备 根据学校总体的德育校本课程设计,结合各班级申报的“活动主题”, 进行师资配备,采取校内发动和外聘专家相结合的解决方式。同时,组织编撰低中高年级三本德育校本教材,安排课时。

③组织课程实施 指导教师根据正心德育校本课程的主题设计《教学活动方案》,每个主题活动可以根据主题的不同,选择不同的教学方法开展教学活动。主要的教学方法有观察法、问题探究法、实践体验法、体验式训练法、小组合作法、角色扮演法等方法。

④评价与建档 评价要求:一是要体现综合性评价,突出评价学生的行为习惯、学习能力发展水平、获取信息、整合新知识的能力。二是要多元评价,采用学生自评、同学互评、家长和老师评价相结合,发挥多方面的评价作用。

6.正心德育主题活动是学校内涵发展的催化剂

活动和交际是学生形成良好思想品德的基础。学校可以通过组织主题德育活动促进学校内涵发展,比如,3月份安全教育月,4月份读书节,5月份感恩节,6月份跳蚤市场,9月份科技节,10月份艺术节,11月份家长开放日暨亲子活动,12月份体育节,每个月都有主题鲜明的德育活动。系列主题活动在教师指引下,由师生共同组织活动,体现学生主体作用,这实际上是一种自我教育,是个体实践能力的开发以及主观能动性的体现。让学生做活动的主人,提升自律水平和自我管理能力和人际交往能力,体验社会角色的责任与义务。

三、建立健全“正心德育”评价机制

评价就是评估价值,或者对人与事物所评定的价值。在管理学中,评价由两层含义:一是评估价值,确定或者修订价值;二是通过详细、仔细的研究和评估,确定对象的意义、价值或者状态。评价的过程是一个对评价对象的判断过程,也是一个综合计算、观察和咨询等方法的复合分析过程。

1.评价主体多元化

传统学生评价方式是教师对学生进行评价,如品德表现由班主任或思想品德任课教师写评语,学科学业情况由学科教师赋分或写评语。因德育具有特殊性,它既是实践活动,也是专业学科,所以评价主体应该是多位参与,包括学校、教师、家长、相关人员(如社区人员、社会德育机构人员等)、学生等,主体多位才能保证对学生评价的客观性、多样性和综合性。

2.评价标准应以质性评价为主

在德育开展过程中,进行量性评价是有必要的,如德育实施时间、德育主题内容、德育活动次数等,但德育同时又是一个思维活动的过程,学校更应关注的是学生的品德动机、兴趣、心理、习惯、品质等,这些必需采用质性评价方式,而不能简单地给一个分数或划一个等级,要采用品行(品德)评语的方式让学生清晰自身的优劣和努力方向。

3.评价方式多样化

(1)试卷测评。通过测验的方式了解学生品德养成的到达程度,考查学生的记忆、理解、判断、分析、论述等能力。

(2)量规。由教育专家海蒂·吉德内齐提出,可以理解为“一种结构化的定量评价工具”。量规是一个二维表格,从与评价目标相关的多个方面规定评级指标,此评价方式适合于既要关注学生品德形成过程,又要具有可操作性、准确度高的数据分析。

(3)评估表。内容可以涉及教师教和学生学两方面,重点突出学生“学”方面。可以让学生自评,小组互评,再到教师评。既体现学生自主学习,也体现自我评价、自我养成,对自身有更充分认识。

(4)成长档案袋。用于收集和记录学生成长的过程性材料,包括学生的品德作品、品德反思、品德原始素材等,用于记录学生学习的全过程。利于学生判断和反思自己的优点和缺点,阶段性努力目标等。

(5)学习合同。也叫学习契约,是学习者与帮教者之间的书面协议,学生可以准确了解预期的学习任务,有助于学生在某一段时期内根据合同内容评价自己的学习状况,保持自我约束,激发学习动机和热情。

评价是良好品德养成的最后环节,也是学校德育的必要手段。评价具有八大功能,即:鉴定、导向、激励、诊断、调节、监督、管理、教育的功能。评价是一种教育艺术,操作得当就会促进评价对象心理健康和良好个性的形成,正确、适时、灵活、良性的评价能激发学生的学习兴趣,通过努力和正确的方法达到“立德树人”的目标。

素质教育的核心是人的全面发展,是思想道德素质、文化素质、科学素质和身体心理素质四方面的辨证统一协调发展,而思想道德素质是其中重要的组成部分。正心特色德育是体现素质教育,促进学校内涵发展的有效途径,也对促进学生发展核心素养,落实立德树人根本任务具有现实意义。

参考文献:

[1]董治君.新时期德育途径与方法研究[M].北京:中央编译出版社,2001

[2]马云鹏 王永胜.校长与课程实施[M].长春:东北师范大学出版社,2009

[3]王继华.教育文化战略构建[M]. [2] 黑龙江:黑龙江人民出版社,2006

[4]黄向阳.德育原理[M].上海: 华东师范大学出版社,2000

[5]陈琦 刘儒德.当代教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2007

[6]柯尔伯格,魏贤超等译.道德教育的哲学[M].杭州:浙江教育出版社,2000

[7]蒋亚辉.当前我国家长学校办学模式与发展思路探析[J].当代教研论丛,2014,(11)

[8]黄浩森.以文化创特色,以特色求发展——广东南海西樵镇民乐小学小学狮艺武术办学特色[J].北京:人民教育, 2008(07)

[9]重视学生全面发展、个性发展、可持续发展——上海市徐汇区向阳小学“快乐教育”办学模式简介.上海:上海师范大学学报(基础教育版),2012(10)

[10]安文铸.论可持续发展战略和教育改革的关系[J].北京:北京师范大学学报(社会科学版),1997(03)

[11]孙立群、杨广林.可持续发展教育观的系统思考[J].辽宁:高等农业教育,2003(01)

[12]黄兰兰.浅析学校内涵发展[J].法制与社会,2006(15)

[13]赵志国.我国小学学校特色教育建设模式的思考[D].山东:山东师范大学,2008

[14]王晓妹.中小学校内涵发展督导评估体系的研究[D].《辽宁师范大学》,2014