古今方位词与时间隐喻的关系

2017-05-24吴笑双

吴笑双

摘 要: 时间的抽象性导致了时间的表述要借助于其他具象词汇来完成,如通过方位词来构建。而古今的方位词使用是不同的,那么带来的时间隐喻是否也存在不同。本文分析论证,不同时代作品中方位词使用是有差异的,且古今的含方位词和时间隐喻的词语也是有差异的。

关键词: 方位词 时间隐喻 古今

一、引言

部分时间隐喻包含方位词,而这种方位词与时间隐喻之间的关系,与时代又是怎样的关系,这可以从使用量和存有量上来考虑。

(一)方位词的概念

一般来说,方位词是表示方向或位置的词,分单纯词和合成的两类。单纯的方位词是“上、下、前、后、左、右、东、西、南、北、里、外、中、内、旁”。

出于有关后文新思路的考虑,本文选取的方位词有“前、后、上、下、左、右”。这些方位词可以分成3组,即“前/后”、“上/下”、“左/右”,每组方位词内部为反向方位,组与组之间为异向方位。在3组方位词中,“前/后”首先被提出来隐喻时向系统,能够在缺乏时间词语同现时独立指示时向,而“上/下”是在涉及时间隐喻时研究最多的,但“左/右”几乎不涉及,本文则会考虑这一点。

(二)时间隐喻的概念

隐喻是人类认知世界的主要方式,对语言的有很大意义。它在人们的生活中应用广泛,英语中约有70%的表达方式是隐喻性的,而汉语中也是类似的。

时间隐喻是指将非时间概念结构投射到时间概念结构上的隐喻。时间难以感知,所以要通过其他具体概念来表述,借助事物、运动、方位等观念以隐喻的方式来理解,如“上午”、“前天”、“黄昏”、“傍晚”等等。

(三)方位词与时间隐喻的关系

方位表达与时间表达在语言运用上的一致性引起了认知语言学家的极大关注。莱考夫認为,人们的视觉系统使其具备了方位感知能力,从而能感知动作和物体的方位,但无法感知时间,于是,人们运用这一生理感知能力去理解时间,而空间感知能力使人们能够运用空间概念去构建时间表征。亦即,时间的抽象性决定了它需要通过隐喻方式才能被人们理解,空间是人们在理解和感知时间时最常用到的概念,这就是时间的空间隐喻。根据莱考夫的理论,人类认知把时间作为实物(例如实体和地方)和运动来理解。在自我在动的隐喻中,“前”对应“未来”,“后”对应“过去”;在时间在动的隐喻中,“前”对应“过去”,“后”对应“未来”。

归根到底,空间范畴和空间关系在人对世界的认知中有着十分重要的意义,人们习惯于把空间范畴和空间关系投射到非空间的范畴和关系上来理解非空间的事物。Boroditsky(2000)通过控制启动信息来考察时间概念和空间概念的联系,发现在人们头脑中存在着时间隐喻图式,这种图式包含有一定的空间信息(如“前-后”、“左-右”、“上-下”),使时间等抽象概念得以具体化地表征。

(四)对方位词与时间隐喻的关系的新思路

在考虑方位词与时间隐喻之间的关系发生变化的时候,一般会考虑义项的扩展、网络词语的发展等等,研究方位词中时间隐喻语义的地位、方位词时间结构上、使用频率、词对之间的对称(上-下)与否。

还有一种新思路考虑的是书写方式对这类词语的影响。古代的书写方式是自上而下、从右至左的,而现代的书写方式是自左而右、从上至下的,那么这种书写方式对方位词、对时间隐喻是否有一些影响。

二、分析方位词的使用与时代的关系

(一)抽取不同时代作品中方位词

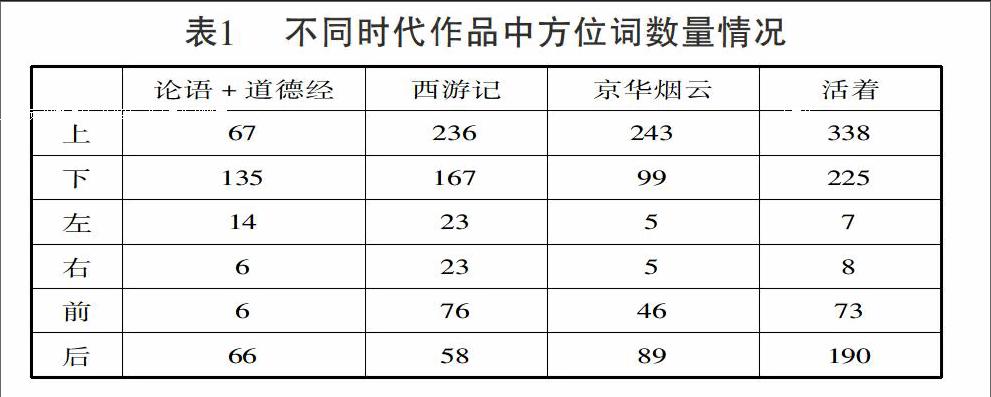

首先抽取不同时代作品中含有“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”的词语,计算数量后用SPSS统计分析。

1.语料选择

为了充分考虑时代因素,本文语料选择了四个时代的文学作品,包括先秦的《论语》和《道德经》、明清的《西游记》、近代的《京华烟云》以及近现代的《活着》,不同时代的作品选取相同字数的语料,从而避免因文章篇幅导致的词语数量差异,计数后有如下表格。

2.SPSS方法

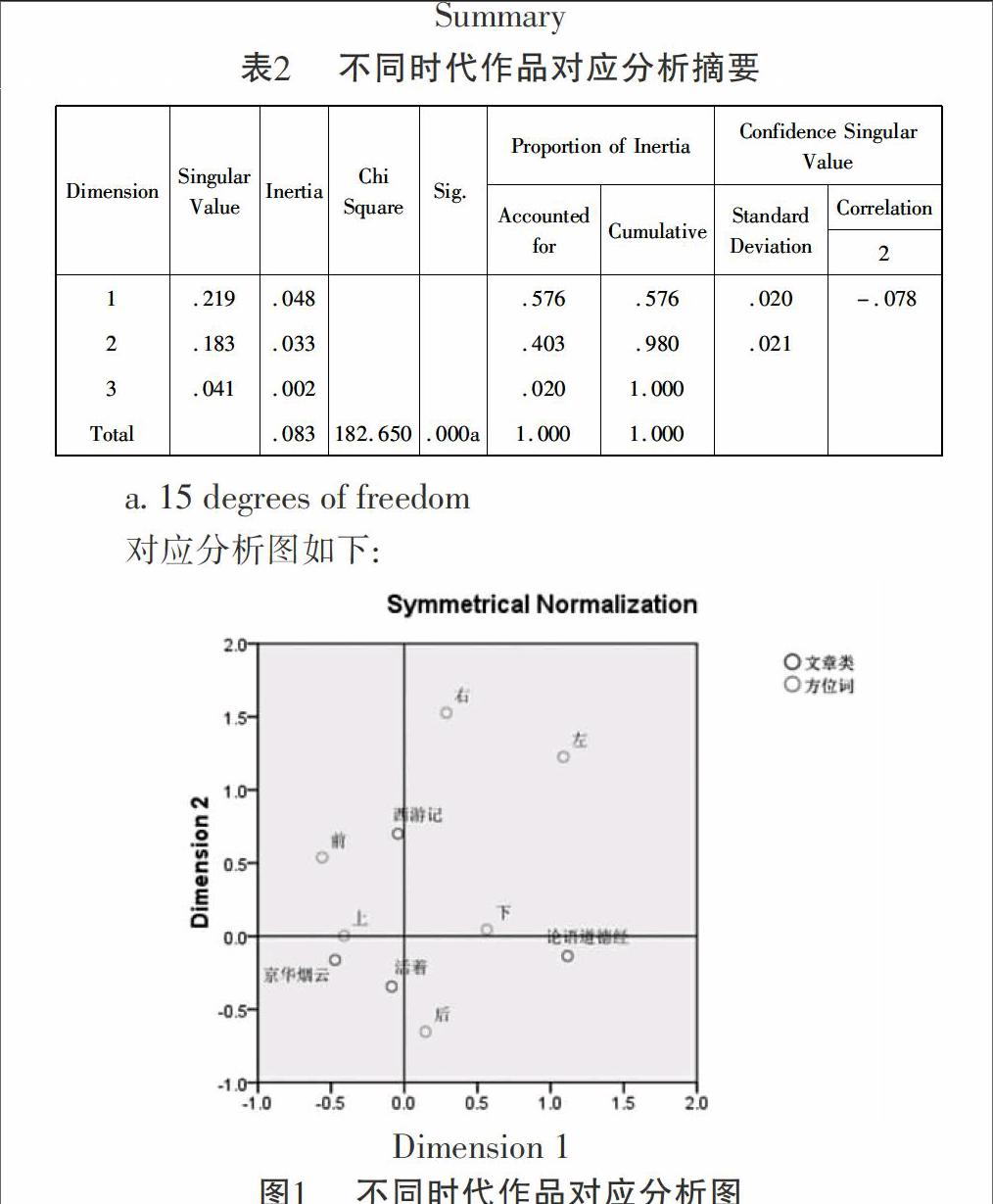

将表格输入SPSS中,对文章类别和方位词做一些哑变量变换后进行对应分析,其摘要如下:

(二)SPSS分析结果

根据摘要中的卡方检验及P值(P值远小于0.05),判断出行变量与列变量之间存在关联,即“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”与不同时代是存在关联的,那就意味着之后的分析也是有意义的。

再来看不同时代作品对应分析图:首先,看“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”的关系,很明显的是“左”和“右”十分相似,而“上”和“下”、“前”和“后”之间差别很大,但是,“上”和“前”、“下”和“后”之间可能有一些关系;其次,看不同时代作品之间的关系,除了《京华烟云》与《活着》之间比较相似之外,任何两个作品之间都没有什么显著的关系;最后,看方位词与不同时代作品之间的关系,虽然没有特别显著的方位词与某一时代作品的关联,但也可得到一系列关于某方位词的不同作品偏好,如:对于“前”,偏好顺序为《西游记》、《京华烟云》、《活着》、《论语》和《道德经》,或者得到关于某作品的不同方位词偏好,如:对于《京华烟云》,偏好顺序为“上”、“前”和“后”、“下”、“右”、“左”。

在初步分析的基础上,可以分析:首先,就“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”的关系,之所以“左”和“右”十分相似,是“左”和“右”经常一起出现在一个词语中或者十分相近的位置中,如,“左邻右舍”,而其他的四个方位词自由活动的程度更大一些,不会依赖一对中的另一个;其次就不同时代作品之间的关系来说,《京华烟云》与《活着》年代较为相近,用字风格差异不是很大,用近白话或白话写作,而《西游记》或者《论语》、《道德经》年代相差较大,可能导致了其之间几乎没有关联;最后,说到方位词与时代作品的关联,由于没有特别偏好,只能说对某方位词的作品偏好或者某作品的方位词偏好,这可能和作品有关,也许在语料量增大后能观察到一些变化,这还需要进一步研究。