探究传统建筑的可持续性保护改造研究理论

2017-05-19王兴彬

摘 要:在当今社会,传统建筑的“改造与再利用”已经成为了现代建筑界的主题,而且已经得到了越来越广泛的关注,从某种角度上来说,传统建筑的“改造与再利用”已经成为了一种代表性符号。在全球可持续性发展战略的大环境下,讓建筑也加入到了可持续性发展的行列中来,它不仅仅体现了现代化的时尚风格与传统建筑的完美结合,更展现了它对于环保产生的重要意义——避免了资源浪费,合理地将资源整合再利用。它使得被改造的建筑得以延续并再次获得生机的同时,也保持了可持续性的特征,让建筑中原有的文化特征与人文特性得到传承,具有很高的社会价值。传统建筑的改造保护可以与可持续性的生态建筑策略之间相互借鉴和完善。

关键词:传统建筑;保护改造;可持续性发展

我国对于传统建筑的保护,不管是从理论方面还是技术方面都取得了一定的成就。关于传统建筑保护的认知,人们早已跨越了“保护”的层面,而是发现传统建筑其实是现代城市的特色组成部分,可持续性保护和改造传统建筑可以为社会提供更多的经济价值,也是加快城市特色化发展的新动力。

一、我国的传统建筑现状和改造方向

在世界经济格局“一超多强”多极化发展的趋势影响下,越来越多的外来文化涌入我国。历史的不断积淀形成了民族特有的文化,在城市和建筑之间留下了印迹,也融入了人们的生活之中[1]。我国的传统建筑文化随着改革开放的大力推进涌入了世界的潮流之中,但是自身也无法避免地受到了全球化的影响。在我国经济快速发展大力推动城市化建设的脚步中,传统建筑应该怎样顺应城市化发展的进程,如何在城市建设和传统建筑特色的矛盾中继续弘扬和传承,如何在材料、技术、结构、设备的不断更新中对民族传统建筑进行创新,让其巧妙的融入现代社会中,能够进行可持续性地发展,得到保护,是我们需要解决的一大问题。

现如今经济的快速发展带动了社会的发展,人们的思想观念和生活方式也受到影响随之改变。城市化建设的重新部署规划、新城区的开发及旧城区的改造,不可避免地发生矛盾和碰撞,一些传统建筑遭到破坏,许多的建筑都面临着被拆除的危险,越来越多的村镇朝着城市化发展,更多的城市向着国际化格局发展。传统建筑究竟应该何去何从,值得思忖[2]。

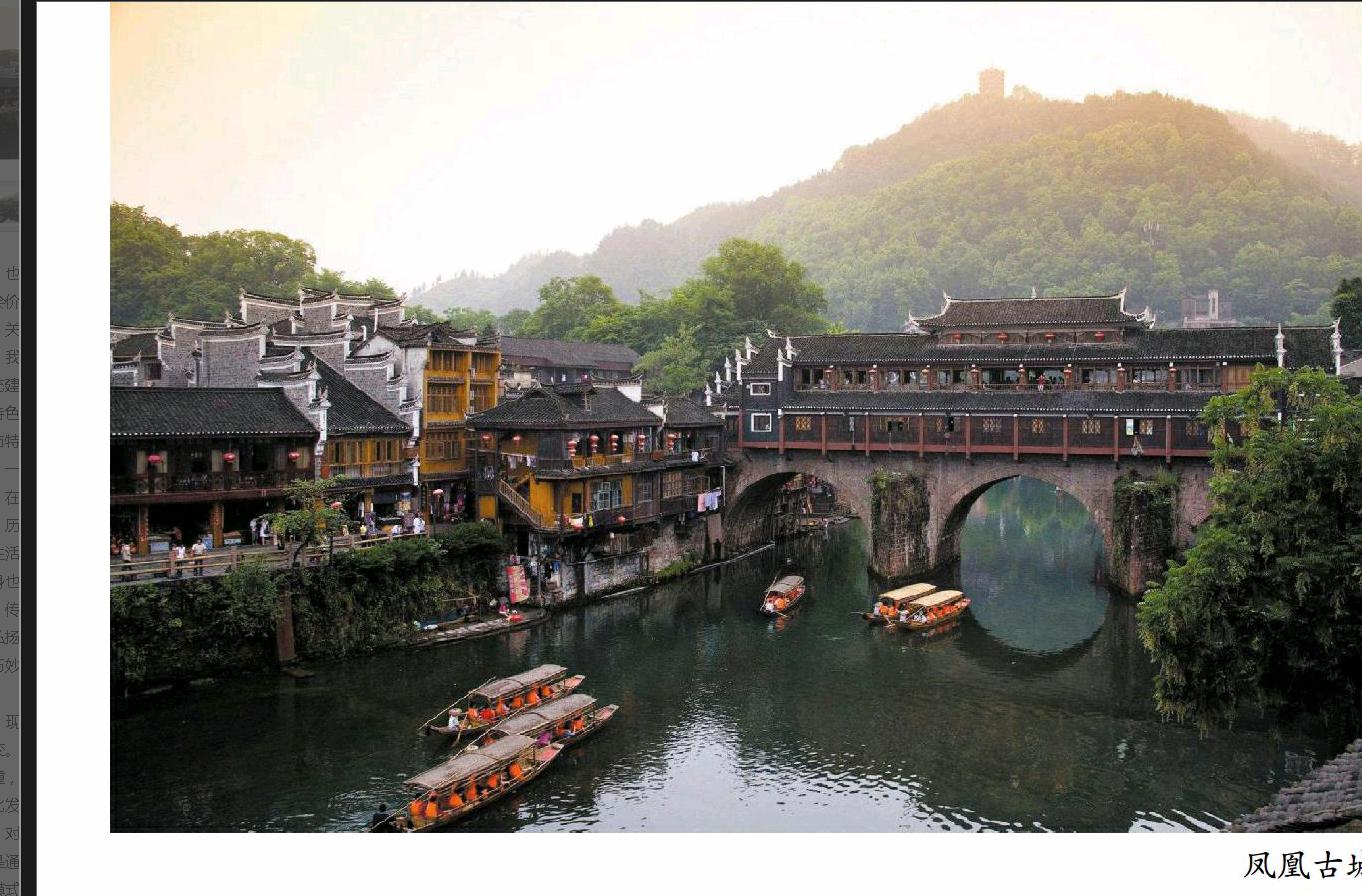

对于传统建筑的保护以及发展,我国已经有了理念和指导性纲领,主要包含三个方面。一是通过维护和改造古村镇的传统建筑,使得古城中绝大多数民居能够留存下来,传统的生活模式不被打破,人们依然可以在传统民居中作息生活[3]。古城镇的原始风貌独具特色,可以促进民族旅游产业的发展,以民居改造的具有民族特色的店铺、民宿、民族展示馆等在不影响人们正常使用的情况下还能给人们带来经济收入,同时,游客也能真实地感受到民族历史文化的魅力所在,真正意义上的将历史文化融于生活之中,比如凤凰古城、丽江古城、西安窑洞,等等。二是有一类传统民居建筑属于早期的官宦、富豪之家,历经年代久远,意义悠长,比如雍亲王府等,当中还有一些是深宅大院或者是传统的融合了山水、亭台楼阁设计的江南民居,比如山西的乔家大院、苏州的狮子林、拙政园,等等。这些传统建筑都极具研究价值和文物价值,在经过修葺、保护之后,只作为人们欣赏学习的旅游景点开放[4]。三是针对少数民族地区应该因地制宜,保持原本的群居模式。这些民居大多因为地理位置边缘化,所以一直延续了原有的生活方式,建筑也保存得较好,极具地域和民族特色。比如独龙族木垒房、哈萨克毡房等。

我国的现存传统建筑数量较多,分布范围广泛,是非常重要的文化建筑资源。对于这方面的研究工作相对落后,研究对象主要放在现存建筑的再利用、城市传统建筑环境风貌保护、传统文化特色建筑的保护性再利用和城市特色地段更新开发几个方面[5]。上个世纪50年代之后,对“旧”建筑拆除,许多的当代建筑不断涌现。极少数的改造也只是简单地室内装饰,更有甚者被改成了欧美风格,早已找不到传统的痕迹。改造传统建筑的同时,“旧”建筑与“新”建筑的矛盾也在不断碰撞升级,怎样在改造中融合两者的关系,使传统建筑在改造中既能不失原有的特色继续传承,又能获得新生,是我们在改造中的重点方向。

二、改造的原则及方法

传统建筑的改造实际上也是对建筑中新旧关系的融合,它也是分析其保护方法的基础。“旧”是传统建筑固有的内容,“新”是新添加的内容。基本可以分为四种类型:旧并入新、旧吸纳新、新旧并行、新旧分隔。

旧并入新:旧建筑在结构或是体量上通过表皮拼接、立面保存等手法被新建筑部分或者完全包括是非常常见的现象,这种形式下,旧建筑的剩余部分往往变成了新建筑的组成部分,通常在一些文物价值低或者是旧建筑已经严重损坏而且已经没有什么修复的可能性的情况下使用,但是从传统建筑保护的角度来说,这种方法实属无奈之举,不建议使用。

旧吸纳新:这种方法是将旧建筑内部加固或是修复一下破损的部位,进行内部更新。这种形式主要是以固有的传统建筑为主,把旧建筑的一些结构与现代美学结合成新的结构,不会影响传统建筑的历史价值。

新旧并行:主要是把新旧建筑连接起来的形式,这种保护形式下,新旧建筑内部空间实际上是贯通的,是一个结构下的两个部分。

新旧分隔:这种形式主要是在空间、结构上保证旧建筑的相对独立性、完整性,让过渡区连接新旧建筑,这样新旧建筑之间互相独立,有利于保护传统建筑的文化价值和人文特征。

三、传统建筑的可持续性保护改造的探究

传统建筑的保护改造不单纯是在材料、技术、工艺上的可持续性探究,更需要驻中国挖掘传统建筑本身的可持续发展性。

首先是关于传统建筑地域的可持续性。改革开放的深化发展,也给传统建筑带来了严峻的考验,大量的现代建筑如雨后春笋般涌现出来,国外的建筑师包括他们的建筑理念也涌入国内。建筑市场虽然不断发展,但是建筑看起来都是千篇一律的模式,没有任何的本土特色,地方文化逐渐没落,历史脉络出现断层。传统建筑的保护传承不能忘了本土化,要将传统文化融入到建筑形式之中,传统建筑需要具有地域特色的可持续性传承保护。其次,是传统建筑文化的可持续性。在传统建筑中的可持续性发展改造来看,具有传统民族风格及地方特色的建筑文化是展开可持续性保护改造的主要内容,作为民族传统建筑,它是人类在长久的生存发展中为了适应自然界和谐共生的实践产物,具有地域特色和民族风格,其中包含了我国的思想内涵,我们需要不断地探索使其得到可持续性保护改造和发展[6]。

四、结语

传统建筑的可持续性保护改造可以让有特色的文化得到保存,让特色的传统建筑得到新生和延续,发展其具有我国特色的民族建筑,让文化在建筑中得到体现和传承。因此我们应该不断地探索传统建筑可持续性改造的方法,促进我国建筑行业更具有竞争力地发展壮大。

参考文献:

[1]薛浩然,马云林.传统建筑的可持续性保护改造研究理论初探[J].价值工程,2015,(24):152-153.

[2]王久艳,傅红,李立等.旅游背景下传统民居的保护与改造研究——以四川雷波马湖旅游区黄琅古镇为例[J].四川建筑科学研究,2014,(01):284-286.

[3]张宇翔.美丽乡村规划设计实践研究[J].小城镇建设,2013,(07):48-51.

[4]焦凤.民族地区旅游经济发展与羌族传统建筑资源保护[J].黑龙江民族丛刊,2013,(03):48-52.

[5]华允弟.七宝老街旧区改造传统建筑的保护与开发[J].住宅科技,2016,(06):40-46.

[6]黄东升.武陵地区传统建筑保护与修复研究——以暨龙黄家大院为例[J].美术观察,2015,(09):147.

作者简介:

王兴彬,黑龙江工程学院艺术学院副教授,西安美术学院设计学博士在读。