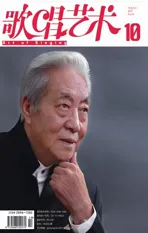

雷鸣深远抒心境 克尽骄庸中道行—记著名男低音歌唱家、中央歌剧院声乐指导雷克庸

2017-05-18马金泉

2001年10月19日,我在北京国家图书馆音乐厅举办了自己留学归国后的第一场独唱音乐会。对于我这样一位普通的高校教师、歌者来说,如果有人能在独唱会的舞台上帮我一把,会为我增加不少胆量,增添不少的光彩。我很幸运,请到了著名男低音歌唱家、中央歌剧院声乐指导、国家一级演员雷克庸先生为我做主持。雷先生以他浑厚而充满磁性的声音、渊博的知识,以及对舞台高度的驾驭能力,让我的那场独唱会获得了成功。时隔十六年,当我再次登门拜访雷先生时,他已近耄耋之年。眼前的雷先生精神矍铄、风度依然、声若洪钟、侃侃而谈,只是原来的一袭黑发,已换成了一顶迷人的银冠。

雷克庸(为行文方便免尊称)是出生在北京的蒙古族人,原姓叻克勒,由于历史原因,从雷克庸的父辈起取“叻”音姓“雷”。过了变声期步入高中阶段,雷克庸参加了当时因专业水平极高而赫赫有名的中央人民广播电台学生合唱团。现在中央音乐学院声歌系资深教授叶佩英也曾是合唱团的一员,而当年合唱团的指挥便是后来成为一代合唱指挥大师的聂中明。聂中明本是叶佩英的同班同学,是一位条件非常好的抒情男高音,而时任中央音乐学院副院长的著名女高音歌唱家喻宜萱先生考虑到在中华人民共和国建立初期,合唱指挥人才十分匮乏,便在教授聂中明声乐的同时,鼓励他学习合唱指挥并在毕业后从事相关工作。受聂中明、叶佩英等优秀学长的影响,雷克庸发奋努力。当看到这支很棒的学生合唱团团员中尚没有中央音乐学院声歌系的学生时,他便暗下决心要好好学习考入自己向往的顶尖音乐学府。

也许是天公作美,不久雷克庸和一些有志于报考中央音乐学院作曲系、钢琴系的年轻人一起,结识了前来北京跟随德国专家学习指挥的上海音乐学院青年教师赖广益,开始跟随他学习音乐基础知识。半年的时间,雷克庸进步非常快,仅视唱这一项,已经可以轻松地演唱有三个升降号的作品,这在当时学习声乐专业的高中学生中是不多见的。等到雷克庸报考中央音乐学院时,其视唱水平已得到当时音乐基础理论课的监考官、视唱练耳教研室主任黄国栋的青睐。“说实话,我非常感激中央人民广播电台学生合唱团。正是因为参加了这个合唱团,才有幸结识了聂中明、赖广益等非常专业的、十分善良的人。应该说,我专业学习音乐基础的起步是从那里开始的,也让我知道并懂得了很多作为一名歌唱家应该具备的素养!”说起当年的学习历程,雷克庸仍感慨万千。

在北京天桥剧场与来华演出歌剧《艺术家的生涯》的帕瓦罗蒂合影(1986)

1957年,经过在学生合唱团的磨砺、音乐基础的不断强化,加之中央广播乐团男高音歌唱家朱崇懋①从声音技术(包括练声曲的演唱训练)到意大利语在歌唱中应用方面的悉心指导,为雷克庸报考中央音乐学院做好了充分的准备。雷克庸回忆说:“朱先生是一位‘号头’不大但非常抒情的男高音歌唱家,他唱作品很讲规矩且细腻,教学也十分严格。之所以我考音乐学院时那么顺利,是因为音乐学院所要求的内容,朱崇懋老师都提前帮我准备好了。”

1950年至1958年秋季之前,中央音乐学院在天津办学,原址为今天的天津音乐学院。1957年中央音乐学院声乐系的沈湘老师一行与沈阳音乐学院到北京联合招生,对于参加考试的学生来说,如果没能考取中央音乐学院,还可以有进入沈阳音乐学院学习的机会。当年,北京考区参加中央音乐学院考试的男生只有三位,他们是男中音刘秉义、男低音李光伦和以男中音声部报考的男低音雷克庸,这三位均被中央音乐学院录取,成为日后中国声乐领域令人仰慕的人物。

考入中央音乐学院声乐系后,雷克庸、刘秉义和王凯平一起被分配给出生于中国台湾嘉义,曾留学日本,后跟随德国声乐专家学习多年的男中音歌唱家吕水深学习。接受过日本和德国音乐教育的吕水深先生对弟子们非常严格,虽然那时中央音乐学院有梅德维捷夫、库克琳娜等苏联声乐专家在校做“外援”,但吕先生一直“苛刻”地坚持抓学生们的基础训练,从不“拔苗助长”。当时中央音乐学院声乐系并不流行用《孔空》等练声曲给学生做基础训练,但吕先生却为自己的学生们布置并教授了大量有助于歌唱的练声曲。作为高校声乐教师,我至今都认为练声曲对于歌唱非常重要。这些有词或无词的带有视唱练习功能和钢琴伴奏,甚至可以用于音乐会演唱的练声曲,绝不是一些声乐教师常用的、简单的音阶式的发声练习。这些专业性极强的练声曲,对雷克庸歌唱性的培养大有裨益。

担任“第一届静冈国际歌剧比赛”评委,与意大利男高音歌唱家阿里戈·波拉合影(1996)

虽然跟随吕水深先生学习的时间不长,也没有唱过太多“大部头”声乐作品,但雷克庸却在吕先生那里夯实了歌唱的基础。然而,1958年秋中央音乐学院迁至北京,吕水深先生留任新成立的天津音乐学院声乐系主任,学生们不得不离开自己尊敬的好老师,移师北京。

对于大多数声乐学习者而言,学习之路绝非一帆风顺,雷克庸也不例外。无论是苏联专家梅德维杰夫,或是给雷克庸上过一些课的库克琳娜,都主张“把呼吸解决好,往高位置唱”。有意思的是,虽然所有声乐理论听起来都是对的,但是每个人的理解却不尽相同。正是因为如此,“气深、位置高”在很多人身上不是成了一句“口号”,就是成了永远也摸不着门道的“信条”,而真正能够把气息沉得下去,声音位置放得很高者,却是寥寥无几。

还有一事不可回避,就是“教”与“学”的正常和非正常的碰撞。声乐学习中,教师能否让学生清楚地理解自己的意图,以及学生是否能悟到教师的意图,或是“伟大的教师遇到了不知所措的学生”等情况,都属于这个碰撞的范畴。

学习声乐的人都知道,无论对于“教”还是“学”的一方,适应对方都是一件不容易的事情。特别是在学生跟着之前的教师学得很顺利,彼此间能够做到心领神会的情况下,突然要开始跟随新教师学习,便成了一件棘手的事情。

中央音乐学院迁至北京后,雷克庸被安排在姜家祥老师的门下学习声乐。姜家祥是一位在教学上非常认真且有自己独到理念和方法的教师,也曾作为声乐专家赴越南教授声乐。或许是受苏联专家的影响,抑或是出于对苏联专家的尊重,姜老师也时常以苏联专家的观点对雷克庸加以指导。姜老师强调呼吸,并要求雷克庸努力找位置,强调“声音位置一定要高”。这些声乐理论听起来并没有什么不对,但是如何将吕水深、苏联专家和姜家祥三位老师的声乐教学理念在雷克庸身上融会贯通,似乎谁都没有考虑过。

与雷克庸的声部一样,姜家祥老师也是男中音。我们知道,无论是哪个声部都有声音类型的细分,男中音这个声部也不例外,有抒情男中音、骑士男中音、英雄男中音、威尔第男中音、德国艺术歌曲男中音等。从宏观的意义上讲,对于不同类型的男中音,声乐训练的内容基本上是一样的,都会牵涉呼吸,高中低声区的连接与统一,声音的通透性、密度、换声区技术等。但是如果对于学生的声音类型判断不清甚至错判的话,学生往往会进入一个痛苦的误区,而且会影响到学生的整个歌唱生涯。

我们见过很多学生,希望循着呼吸去找高位置从而获得充分的共鸣,但现实中常常适得其反,很多时候是找不着的,而且找来找去,最后连基本的歌唱状态都被破坏了。我们也常见到,有些学生在学习阶段声音共鸣很不丰富,且越唱越窄、越唱越单薄,但教师却夸学生的这种声音是位置高了;用这种所谓高位置的声音唱完高音后,中低声区却很难下来了,就连学生自己都觉得这样唱很“吊”,可教师依然坚持“这是学习过程中的一个阶段,以后就好了”。这里其实暗藏着三个问题:一是教师对学生施教的方法是否正确。二是学生是否正确地领会了教师的意图。三是对于学生声部的判断是否存在问题。这是要仔细思考、正确面对的事情。

似乎是命运对雷克庸格外“青睐”,他在大学阶段的学习过程充满波折。大四的时候,主科教师姜家祥老师因工作需要调到中央音乐学院附中执教。正是在即将从大学四年级升入五年级的这个暑假,改变雷克庸歌唱生涯的又一件事情发生了—雷克庸在校园里偶遇了沈湘。这位被中国声乐界公认的具有一流声音鉴别能力的声乐教育家,不管是不是自己教授的学生,只要听着有问题就会热心指出并乐意帮助学生解决的老师,微笑着地对雷克庸说:“我觉得你学习上好像有个‘扣儿’没解开。”雷克庸面对沈湘也袒露了自己在声乐学习中的困惑:“是的,我真是有个‘扣儿’没有解开。”于是,热心的沈湘老师带着雷克庸走进了琴房,两个人光着膀子开始了一场具有决定性意义的实战。沈湘老师认真地对他说:“你不该出现这种声音啊!”说着,沈湘便让他从高声区往下唱,然后说:“你下半截儿的声音是舒服的,上半截儿不舒服,也不好听。”雷克庸是一位非常有悟性的学生,他从低往高唱,稳稳地保持住沈湘肯定的那种声音状态,很快便获得了扎实的、喉头十分稳定的高音和共鸣十分丰富的低音。当他将小字组的f唱得十分响亮且迷人时,沈湘和雷克庸这对师生都笑了。

沈湘当时还给雷克庸举了一个例子,他说:“我不否认你的能力很强,你就是唱《茶花女》中的乔

在歌剧《第一百个新娘》中饰丞相(左),李小护饰演国王(1981)

治·亚芒也不会有人说你唱得不能听,但是唱着费劲儿啊!曾经有人建议俄罗斯伟大的男低音歌唱家夏里亚宾改唱男中音,于是夏里亚宾就找到自己的老师商议。那位老师也认为夏里亚宾可以唱男中音,但一定会很费力且不讨好。夏里亚宾的老师告诉他,如果只唱某几部歌剧中的某几段咏叹调,他尚可撑得住。但要唱整部歌剧,声音的表现力和歌唱寿命则可能远不如唱男低音长。此后,夏里亚宾就一直唱男低音,而且他在男低音这个声部的高声区技术能力极强,声音的表现力极佳。特别是在高音渐弱,或是由假声进入弱声进而进入高声区的声音转换非常自如,这些技巧一般男声的低声部很难做到。”沈湘告诫雷克庸,就踏踏实实唱“小号”男低音,不要撑大声音去唱“大号”的戏剧男低音。经过沈湘老师的指教和一个暑假的苦练,让雷克庸真正找到了自己的声部—男低音。就在那个关键的暑假,雷克庸往下挪了一个声部。

大四那年暑假过后,雷克庸迎来了学校为他重新分配的主科教师—男低音杨彼得。当雷克庸成为杨彼得教授的学生时,他的气息和声音已经“放”了下来,并开始大量演唱男低音声部的作品。

我总爱把战场和声乐学习这两个看起来毫不相关的概念联系在一起。我常说,如果在战场上我看到敌人的枪口瞄准我的同胞,那么我会毅然决然地干掉敌人。但是,如果我看到一个声乐学生在演唱上有困难,却很难出手相助,更多的时候可能会无奈地看着这个学生断送歌唱生命。这个比喻可能有些不恰当,可却说明了在声乐学习上,对有困难的学生出手相助是至难的,是有很多顾虑的。在这个方面,沈湘老师的确为我们声乐教师做出了榜样,当然这也缘于他的博学和胸怀。关键时刻,沈湘老师的提醒,为雷克庸声乐前行路上点亮了一盏明灯。雷克庸努力理解、“消化”着沈湘老师给予的指导。

雷克庸的情形,让我想起了上海歌剧院的男高音施鸿鄂。施鸿鄂曾赴保加利亚公派学习五年,前四年都跟随切尔金教授学习,训练的基本套路也是练呼吸、找位置,但他总觉得哪里有障碍,进步太慢。在保加利亚学习了四年的施鸿鄂,应该说基本已过语言关。在与当地学生的交流中,他发现出去比赛时获奖的大部分是布伦巴罗夫教授的弟子。布伦巴罗夫并非施鸿鄂所在索菲亚音乐学院的教授,而是索菲亚歌剧院的歌唱家。施鸿鄂直接到歌剧院找到了布伦巴罗夫,诉说了他的学习过程。布伦巴罗夫听了他的演唱后说,你要到我这里学习有一个条件,那就是必须把喉头放下来;如果你没有这个决心,就不要跟我学。由此可见,施鸿鄂在前四年,喉头稳定的问题一直没有解决。在保加利亚学习的最后一年,他一直师从布伦巴罗夫,终于他的喉头问题得以解决,演唱作品的能力慢慢提高,歌唱状态也趋于稳定。毕业时,布伦巴罗夫对施鸿鄂说,你现在可以演唱男高音的大部分作品了,但还是不要唱威尔第的《奥赛罗》和莱昂卡瓦洛的《丑角》等戏剧性较强的作品。

的确,雷克庸的学习进程与施鸿鄂的经历十分相似,并不是说两个人在“关键一年”之前的学习都一无是处,声乐学习共性的地方肯定给两位奠定了一定的基础。如果前几年的学习把他们的嗓子练出不可治愈的毛病,那绝不可能有最后一年关键的历史性转折。

每每说到改变声部这件事,雷克庸总是说:“这是沈湘先生的功劳,也是为什么在老一辈声乐家中我一直崇拜沈湘先生的原因。沈湘先生之所以有一副敏锐的耳朵,那是他不断积累的结果。我们会在一些影像资料中看到沈先生耐心、细致地教授学生,无论是在声音技术还是音乐、作品风格上,都以极大的热心和诚心帮助学生。沈先生博学,他听的声乐音响,读的音乐文献要比一般同行多得多。他善琢磨,爱比较。当声乐圈内还不知道吉诺·贝基是谁的时候,沈先生就告诉我们这是一位非常有名的意大利男中音歌唱家,以及歌剧表演、舞台与电影表演艺术家。可以说,我在中央音乐学院学习的过程中,除了那些共性的知识外,真正决定我歌唱方向的还是沈湘先生,所以我要感谢他!虽然我转向男低音后还有一些热心人劝我唱男中音,但我一直牢记沈先生的教导,绝不回头去唱那个费力不讨好,不能展示我强项的男中音。声乐是一门科学,我们没有理由不相信科学。”是的,如果不是沈湘先生在关键时刻给了雷克庸一个关键性的指引,很可能他早已无缘歌剧甚至是歌唱事业了。

担任“央视”音乐频道《音乐告诉你》栏目主讲人

说起雷克庸进入中央歌剧院,还要从20世纪50年代末中央歌剧院准备排演俄罗斯作曲家柴科夫斯基的歌剧《叶甫根尼·奥涅金》说起。正是这个机缘,让雷克庸步入了歌剧的殿堂。这部歌剧由从苏联留学归来的原中央乐团指挥家韩中杰执棒。

20世纪60年代初期的中央歌剧院首次排演这样的大型歌剧,还是需要兄弟单位支持的。当时雷克庸还在中央音乐学院读五年级,但中央歌剧院急需饰演格列敏亲王的男低音演员。由于声音找对了方向,在首次为指挥韩中杰试唱时,雷克庸在小字组的f甚至是e、d上那自信的低音,给了韩指挥一颗激动的定心丸。于是中央歌剧院便从中央音乐学院声乐系借用了男低音雷克庸、男中音刘秉义和青年教师女高音郭淑珍参加《叶甫根尼·奥涅金》的排练演出。从此,雷克庸便进入中央歌剧院,与他钟爱的歌剧事业打了一辈子交道。

历数中央歌剧院上演过的中外歌剧中,我们仿佛还能在很多剧目中看到雷克庸的身影,听到雷克庸那浑厚、低沉的歌声。无论是《叶甫根尼·奥涅金》中的格列敏亲王,《图兰朵》中流亡的鞑靼国王铁木尔,《费加罗的婚礼》中的园丁安东尼奥,《卡门》中的走私犯丹凯尔,《贾尼·斯基基》中富商布奥索的表亲西莫奈,《茶花女》中的医生格兰维或男爵巴罗内·杜弗等,以及中国歌剧《刘胡兰》中的老区长,《阿依古丽》中的刘书记,《第一百个新娘》中的丞相,《彭德怀坐轿》中的肖五,《军民进行曲》中的李老汉,《护花神》中的白健鸣……回忆起歌剧《护花神》,雷克庸至今仍神采飞扬。由他扮演的剧中一号人物有一段从小字组的升f到小字二组的升f的咏叹调,这是他唱过“最难的、连外国歌剧中都未曾出现过的、横跨两个八度的男低音咏叹调”!

雷克庸塑造出一个又一个活生生的人物角色,彰显了相当的歌唱和表演功力,他也因此获得由文化部颁发的高等奖项,成为“国家一级演员”,还获得了“国务院政府特殊津贴”。鉴于雷克庸在中央歌剧院的威望和在歌剧专业领域足够的组织、管理能力,院领导推荐他担任中央歌剧院歌剧团团长及声乐指导,从1983年至1999年,这一干就是十六年,直至退休。

在雷克庸掌管歌剧团及担任声乐指导期间,他带领歌剧团配合中央歌剧院上演了一大批中外歌剧剧目,并积极举荐、指导年轻演员走向歌剧演唱第一线。在中央歌剧院首演普契尼的歌剧《图兰朵》时,雷克庸就曾力荐院外的青年歌唱家戴玉强主演剧中男主角卡拉夫,开启了戴玉强演唱外国歌剧的生涯。在中央歌剧院,在声乐艺术道路上,接受过雷克庸帮助的年轻人确实很多、很多。雷克庸是中国声乐界的前辈和名人,也是中央歌剧院演员队伍的把关人,无论在人才引进或提携后辈等诸方面,他从不骄横跋扈,也绝不任人唯亲。雷克庸在歌剧团的十余年中,那张不怒而威的神情后面,总是有一股如影随形的暖流。

严格地讲,我也是接受过雷克庸帮助的后生之一。2001年10月,我的首场北京独唱音乐会后,雷克庸便捧着一颗声乐前辈的爱心,在中国最具影响力的音乐期刊之一《人民音乐》上发表了以《拳拳赤子心—写在马金泉独唱音乐会后》为题的文章。文章后部分那充满深情的表述,让我至今难忘:“记得1996年我应邀去日本静冈参加‘第一届静冈国际歌剧比赛’出任评委,赛后我在东京遇到了马金泉,那时我才知道,他正在东京艺术大学研究生院歌剧系随日本著名声乐教育家高桥教授和意大利籍美国声乐专家瑞阿蕾教授学习。在位于东京中心地段的新宿,我们走进了一个咖啡馆,他送给了我一份海外版的《人民日报》,说他是从报纸上知道我来日本的,所以把这份报纸特意带给了我。我当时很受感动,倒不是他送了我这份报纸,而是让我感到身在海外的学子不但关心与自己学习有关的音乐活动,同时对祖国音乐家参与国际重大音乐活动也非常关心。他觉得在许多日本和世界知名的声乐大师参与的重大赛事中能有来自中国的评委,对他们这些留学生来说都是鼓舞。他还向我介绍了他在外学习、演出的情况,以及准备回国举办独唱音乐会的想法,等等。过去在国内我们虽知晓彼此姓氏却几乎没有接触,但在国外这种特殊的时刻和环境中我们一下子变得像老朋友一样!只可惜我当时没有时间,所以也没能听他演唱,也没有能帮他点什么忙,只是鼓励他保重身体、好好学习。1999年‘第二届静冈国际歌剧比赛’我再次出任评委,离开静冈回国途经东京我便急切地打听马金泉,朋友们说他已经离开了日本回国执教。”

退休后,雷克庸一直没有放弃对歌唱、对歌剧的挚爱,他常常作为专家、评委出现在各种活动、比赛的现场,也常常到大学为年轻的教师和学生们做耐心、细致地辅导。雷克庸是民主党派的一员,他在关心国家发展、参政议政的同时不忘主业,为民主党派合唱团的建立、提升倾注了自己的心血。

讲到中国歌剧的发展,雷克庸总是兴奋不已,在中国歌剧创作的问题上,他有着独到且犀利的个人见解。在雷克庸看来,中国歌剧应该不同于中国戏曲和话剧,而我国早期从事歌剧创作的队伍中很多都是戏曲界和戏剧界的人。如果歌剧不是音乐家创作的,就算把音乐“塞”得满满当当的,但由于其结构是戏曲、话剧,因而创作出来的作品就很难说它是歌剧。雷克庸说,歌剧需要用音乐去表现人物个性、推动剧情发展、揭示矛盾冲突;用戏曲、话剧的办法去创作的所谓歌剧,只能是板腔体戏曲式或是话剧加音乐的形式,哪怕旋律很好听,也很难说其是真正意义上的歌剧,充其量是戏曲剧、歌曲剧,更多的情况是话剧加唱。雷克庸认为,1949年中华人民共和国成立后,中国歌剧一直在“摸着石头过河”,有益的尝试很多,无益的消耗也不少。中央歌剧院从20世纪50年代就开始了中国歌剧的创作尝试,如《刘胡兰》《草原之歌》《阿依古丽》《护花神》《第一百个新娘》等都在某种程度上向着正歌剧、大歌剧的方向前行。当然,其中也伴有“土洋之争”,如作曲家石夫作曲的《阿依古丽》将哈萨克族民歌发展成了咏叹调,便是成功之作。笔者赞同雷克庸的观点,中国人能从本土歌剧的唱段中听到自己喜爱的民族音调,外国人能通过歌剧音乐形式中的宣叙调、咏叹调、重唱等载体接受中国歌剧所要表述的内容,这才是中国歌剧的成功。那么,既是中华民族的,又是能被世界认可的中国歌剧的创作之路,无疑是坎坷的、漫长的。

雷克庸,这位为了歌剧呕心沥血了半个多世纪的人,从来没有在对歌剧艺术执着追求的道路上停歇下来。时至今日,他依然孜孜不倦地研究大量中外歌剧资料、视听大量中外歌剧文献,也常到剧场听歌剧和音乐会。作为一位有着厚重音乐知识和歌剧演唱积淀的专家,他从不恃才傲物,永远保持一种平和的心态,年近八十的雷先生依然身体健壮!回味着他那低沉而共鸣丰沛的哼唱,想着他一路走来的心态是如此的平和、中庸……这一切都让我陷入静静的沉思,于是落笔时,在本文的开启处重重地写下了我自认为高度素描了雷克庸先生的标题—“雷鸣深远抒心境 克尽骄庸中道行”。

歌剧《军民进行曲》(冼星海作曲)饰李老汉(1985)

注 释

①朱崇懋先生主张兼收并蓄,以西方传统唱法为基础,并向我国民族民间传统声腔艺术学习,逐步形成了个性鲜明的演唱风格。他的演唱含蓄内在、细腻深情,音色甜美,吐字清晰,特别是在高声区的弱音控制和延长很是动人。