我和1+1读书俱乐部的十年之路

2017-05-17张文质供图张文质

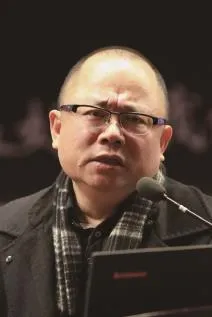

文_张文质 供图_张文质

我和1+1读书俱乐部的十年之路

文_张文质 供图_张文质

张文质,教育学者,生命化教育倡导者,在国内首次提出“教育是慢的艺术”“保卫童年”等教育理念,多部作品入选“全国教师教育优秀课程资源”“中小学图书馆(室)推荐书目”。

“1+1是什么意思?”

从我们第一次聚会(2007年2月10日)开始,只要我们一读书,天必下雨,包括盛夏都下雨。记得那次去文博,大夏天,我们回去的时候居然也下雨了。实际上十年聚会,我们都是跟风雨相伴的。后来我也感慨:现在读书人太少了,稍微有人读一下就感天动地。

要说起读书会的缘由,实际上还是有由头的,导火线可能只有一条,由头说来话长。其实这个由头,跟我对教师成长的一个基本信念有很大的关系,我们生命化教育课题研究者,一开始就是特别草根的,最底层的、最边缘的学校和教师。就像钱理群老师说的,我们一开始就把根扎在真实的土地上,扎到了教育最需要的地方。恰恰是在教育最需要的地方,我们看到了教师真实的成长,看到教师有了一种教育信念,有了一种自我认同的使命感,同时又有专业的引领之后,教师可以迅速地成长。

在这里,有好几位都是原来和我一起编刊物的,他们非常清楚,我们刊物刊登的大量文章,作者都是原来完全不会写文章,后来在阅读与日复一日的写作过程中迅速成长。从我对教师这个职业的观察来说,可能比教师的出身更重要的是——教师对自我的一种期许。我们课题从一开始就特别重视教师的阅读与写作,实际上比技术变革更为重要的,正是阅读与写作的积淀。

也有人说,生命化教育始终没有在课堂教学方面提出太多策略、方法,但是我们认定:真正的好老师,都是“教无定法”,他们都是因人而异,因情境而异,因问题而异。这种智慧,对一个教师专业来说,一定是从他的专业素养、对生命的理解力、对自己经验的反思才能获得。

其实在“1+1读书俱乐部”成立之前,我们已经开始了对阅读与写作的推动,特别是2002年生命化教育研究小组的成立,在仙游一个乡村的龙眼树底下,我们开了第一次研讨会。当初虽然有了一个最基本的生命化教育理念,但是怎么去实践,它的路到底怎么走,我们选择的实际上是两条路:一条路是读写,另一条路就是自己去摸索。从那个时候开始,我们就有一种非常清晰的理念:人性有一条自己的路,这条路是属于个人的。

到了2005年,教育部课程中心与海南教科院以及北京新思考教育公司建立了新思考教育网,在这个网站上,我们从建博客开始,建立生命化教育群组,用博客的方式进行在线的、专题的、非常有目的的一种讨论。在这个讨论基础上,又形成了三大讨论群体:一个是刘良华教授引领的南方读书俱乐部,一个是周彬教授引领的东方读书联盟,然后是我们的生命化教育群组讨论平台。在这样一个讨论基础上,李华老师当时在网络上跟我说:“他们有读书联盟,我们是不是也建一个?”我说:“可以啊,你什么时候来跟我聊聊这个话题?”

1+1读书俱乐部聚会

说实话,我开始还在犹豫:要不要做这个事情?做每一件事情都是负担,做每一件事情都可能是一种沉入。所以我一开始还在犹豫,结果李华老师一来,这件事就铁板钉钉了。

李华问我:“张老师,你说我们读书俱乐部叫什么名字?”

这已经不是要不要做了,而是直接命名了。我当时脑袋一转,说:“就叫1+1读书俱乐部吧。”

李华又问:“那你说1+1是什么意思呢?”

我就随便说——1+1 就是一个月读一本书吧,在成长博客上建一个个人博客,有一次面对面的交流,为这本书写至少一篇以上的读书笔记,进行一次网络的在线讨论,通过读书影响自己身边的人,影响自己的孩子,影响自己家庭,影响自己的班级,影响自己的学校,影响自己的城市……越说越多,这就叫“1+1”。“1+1读书俱乐部”就这样建立了。

变革时代的教育自觉

到了2007年下半年的时候,我们酝酿要建立一个教育网站,这就是1+1教育网。建立它有三个因素非常必要:一是伴随着新课程整个理念的推广,教师专业成长已经成为教师职业的一个关键词。不管你怎么评价新课程,教师专业成长都是跟新课程息息相关的。教师的主体自觉应该是2000年之后的事情。2000年以前,一个教师的名气受传播工具、传播方式,包括文化自觉等方面的限制,而到了2000年之后,时代不同了。新课程之后,伴随着教师们的独立思考,“独立教师”“自由教师”的概念逐渐形成。

第二,跟社交工具、社交软件、技术革命有很大的关系。比如说生命化教育,原来局限于福建,通过1+1教育网站,就传播到全国去了。当时主持赛埔学院的蒋院长(海南教科院的蒋院长),他一看我们的生命化教育,就说:这个东西一定会火。事实证明也是这样。当时在成长博客上,我们的一篇文章点击量每天达到1万到2万。网络的传播效率是令人欣喜的,这种传播工具也使得我们的学习方式、交流方式,我们展现自己的方式都发生了根本的变化。

张文质在1+1教师读书俱乐部成立十周年纪念会上发言

第三点我想说的,跟第一个专业成长有关,就是教师要有更强的教育自觉、生命自觉。我们一开始就定位,“1+1读书俱乐部”是一个民间的、松散的、志愿者的组织,人数在15至20人左右,便于交流,便于讨论。当初李华在网络上发个召集令:“你来吧”,然后人数到了就关门。李华等来的大部分都是政治学科的老师,因为是她发的帖嘛(李华老师教政治)。然而让人意想不到的是,我们现在的政治老师是我们福建省教师里最有学科自觉的老师。

刚才我说,这种学科自觉、教育自觉、生命自觉使得我们一开始就给自己定位:参与是自愿的,费用是自理的,形式是自定的。这其实也是我们今天对生活方式的一种变革,正像哈维尔所说的“存在的革命”。生活方式的变革,就是不依伴着谁,也不指望谁来给自己评价,资金方面也明确不需要资助。大家开始学习的时候特别兴奋,有新鲜感,有种探索的快乐。后来读着读不下去了,是因为再也没有那种新鲜感了。所以有段时间,我们也经历过低谷。我曾跟李华说过,你要想明白:如果只剩下一个人读的时候,读书俱乐部还能不能坚持下来?

我说所谓“关掉”,其实是想换一种方式,换一种形式。形式本身要变革,这也是我们十年之后俱乐部要紧接着做的事。形式上是要有一种变革,这么一种漫长的阅读是很难的,有疲劳感,并且受各种羁绊。其实还有一个比较重要的原因:随着俱乐部十年读下来,这个团队的大部分成员,从教师专业的角度来讲,他在学校的工作岗位上越来越重要,越来越繁忙,负担越来越重,所以集中学习事实上也变得更加困难。跟读书会成立早几年不太一样,原来带有理想化色彩的这种设计,如今遇到了比较大的挑战。遇到大的挑战,就需要变革。变革,当然核心的东西还是要想:能不能坚持?有没有人能坚持?这就像教育的一颗种子一样,总要有播种者,总要有人认同。

读书是为己之学

当时其实我们还有一个愿景,这样的一种活动,它实际上是传递一个读书的信息:有人在读书,有人在用这种方式读书,有人通过读书的方式,用自身的成长,证明读书的价值。我们一开始就强调:读书是为己之学,读书不是谁派定的,读书也不是为了那么明确的功利目的。我今天上午还看到耶鲁大学经济学教授陈志武的一个观点,他提到:在美国硅谷,中国人任CEO(包括创办公司的管理层)的比例要比印度人少得多。原因有两个:一是很多中国人读书太有功利性了,目的性太明确,不是真正为热爱而读书,即使到了美国顶尖大学,也很容易在功利面前放弃自己的专业,放弃自己的研究。另外一点,中国人特别不擅长表达。印度人的学习里,经常会有争论。这是我第一次看到这样的观点:纯粹是为了争论,没有其他任何目的。争论的目的不是为了得出结果,而是为了培养其争论能力、逻辑能力、思维能力、表达能力,包括怎么妥协、合作等能力。在我们的文化里,对所谓的“坐而论道”“纸上谈兵”是排斥的。但是这样的讨论,对人的发展太重要了。

刚才讲到“为己之学”,其实做一件事情,有时候是想好了该怎么做,但不一定做得对,如果想好了又做得对,当然会感到很欣慰。有些是开始有想法,不断调整,但是像读书会这样的活动,它跟具体的其他选择又不太一样,读书会毕竟还是一种精神生活的方式。开始的时候我们走到一块儿,更多的是源自一种热情,对读书、对改变自己、对读书生活的这种热情,但是随着我们共读了这些书,有了共同的讨论,有了更多的交流,也有了各种方式的聚会,我们就变成了一个团队,变成了一个共同体,既是一个思想的共同体,又是教育生活方式的一个共同体。虽然我们很少去讨论我们该怎么做老师,该怎么在学校担任自己的角色、承担自己的责任,但是我们对教育的看法,包括对自己的生活方式有了更相近的理解,这是十年里最美好的收获。

我记得刚刚开始的时候,我们还会有比较多的争论。这些争论,因为大家都有不同的成长背景,有不一样的价值观,所从事的工作也有不同。但我觉得我们的共同体有一点非常好,我们能够很坦率地分享分歧,一点都不影响彼此的交往。我们先不把它理解成境界,其实还跟我们非功利的这种交往方式是有很大关系的。读书会作为一个思想共同体,它没有其他的功利目标,大家可以很坦率地讨论分歧,同时又有比较好的理解力去接纳这种分歧。在共同学习的过程中,大家都在成长,都在获得新的理解力的资源,都在开阔一种眼界。读书,确实会使我们每个参与者都在进步而成为一个专业的教师,成为一个对教育、对人生、对自己的生活及孩子的成长都更有理解力的人,真正成为一种自然的受益者。

我曾经在一篇文章里谈过,我们都需要努力地在自己身上去克服这个时代的弊端,在一个更美好的世界还没有到来之前,我们已经变得比较美好了。这是一种特别好的生活。当然还有从生活方面来说,大家非功利性地坐在一起讨论读书、讨论工作、讨论人生,从读书中产生的这种友情,是非常真实的,也值得我们珍视。这种友情,包括我们对教育的期望,十年来也一直保持着。尽管我们每个人的逻辑系统、表达方式、阅读背景和专业底色都有所不同,大家都在真实地成长,这种成长,我们自己也会觉得很欣慰。读书,让我们变得特别有价值,读书使我们获得内在的尊严,这就是读书的意义,是学术的意义。

(本文节选自张文质于“1+1读书俱乐部”成立十周年聚会上的发言,阅读原文可关注公众号“上班路上听听张文质”)