近视眼和丹凤眼

——从神话到伦理的眼睛思想史(二)

2017-05-17杨军图片网络

文_杨军 图片_网络

近视眼和丹凤眼

——从神话到伦理的眼睛思想史(二)

文_杨军 图片_网络

【编者按:】

《孟子・离娄上》:“存乎人者,莫良于眸子。眸子不能掩其恶。胸中正,则眸子了焉;胸中不正,则眸子眊焉。" 古人讲爱护眼睛,但却不把用眼简单视为一个卫生问题,而视为德行和生命的根源。

近视眼的治疗逻辑

近视眼成为严重的教育问题和社会问题。和我们感觉类似,据世界卫生组织研究称,“目前中国近视患者多达6亿”(财经网《为什么将近一半中国人都近视》,下引同)。“为什么这么严重?”我们试图找到原因。

但和解决所有问题一样,我们一边轻佻地指出,这是一个现代性问题,另一边求助科学。比如财经网引用数据说,“亚洲人患近视率为40%—80%,比西方人高两三倍”,而原因在于“亚洲人口密度大,竞争激烈,所以就出现很多亚洲孩子在眼睛尚在发育阶段就过早进行系统阅读。沉重的课业任务,是导致学生近视率猛增的第一杀手”。

1570年,斯特雷特《新发明——眼镜》

近代以来,戴眼镜被视为文化人的象征。图为1948年中央研究院部分院士合影,图中约有三分之一的人戴眼镜

一点不惊奇,几乎和我们看到的一样,中国孩子有太多作业要写,太多书要读。且不仅如此,这还跟父母的养育方式有关,总担心孩子“人身安全”,比起“户外锻炼”,中国父母“更倾向把孩子安置在相对安全的家里”,于是电子产品又成另一杀手。甚至还有专家指出,亚洲人对近视“遗传更加敏感”。

所以奇怪的统计学逻辑在于,不论我们是做作业太多,还是玩电子产品太多(而且这种多通常难以权衡),或更加遗传敏感,那么另一多半没有近视的人是由于他们读书少或户外锻炼多,或遗传不敏感吗?发明了更多电子产品和游戏的西方人是不是应该更多近视?问题显然不是这样。

如果我们承认以上指出的事实确实有问题,是造成近视的一些诱导原因,那就不会是决定性的。正如那篇文章老生常谈地谈到,如果我们教导孩子注意用眼卫生,“每天两次课间眼保健操”,“最有效的办法是增加户外活动”,并积极“建立国民视觉健康决策体系”。这些问题都可纠正。

我们总是习惯自以为“科学”地以一种手段去解决另一种手段。这些防治方法当然是重要的,它的目的在于矫正和预防。但如人们常说“治标不治本”,也就是一旦社会压力因素超过问题解决的有效性,人们更愿意放弃治疗。过去半个多世纪,人们就是这样称呼戴眼镜的是文化人。

在这篇文章上半部分,我们提出尝试从古人角度去看待眼睛。谈到了丹凤眼的迷信和审美的历史源流。古人是否有更好的解决近视的办法呢?答案是没有。正如现代科学,近视一旦发生,几乎没有完美的“根治”方案。

和很多人印象相反,认为近视是现代性问题,实际古人也面临近视的困扰。古人同样有面临激烈的竞争,“繁重的课业”,有“十年寒窗无人问”。如南宋叶梦德就在《石林燕话》记载:“欧阳文忠近视,常时读书甚艰,惟使人读而听之。”欧阳修幼时贫苦,读书刻苦,患上近视应该也是可能的。后来到明代,患近视的人就已戴上了西方人发明的“眼镜”(参见仇英《南都繁会景物图卷》,如附图)。当时记载中就把“眼镜”称为“叆叇”:“每看文章,目力昏倦,不辨细节,以此掩目,精神不散,笔画信明……人皆不识,举以问余。余曰:此叆叇也。”(田艺蘅《留青日札》)。

不过,由于古代教育普及度不高,可想见近视眼的确是非常少的。那么,难道古人近视少是由于类似现代人“伤眼睛”的刺激少或是户外锻炼多吗?这就要回到我们之前的问题:古人治疗近视的手段虽和现代人差不多,但对眼睛的看法却大不一样。古人也讲爱护眼睛,但却从不把用眼简单视为一个卫生问题乃至上升为“国家决策”,而是视为德行和生命的根源。换言之,不是爱护眼睛,而是爱护心灵。

丹凤眼和“道德观”

《孟子・离娄上》有一个著名的论断,“存乎人者,莫良于眸子。眸子不能掩其恶。胸中正,则眸子了焉;胸中不正,则眸子眊焉。”

这句话可谓后世相术经常附会的命题之一:通过相目观人之善恶。如爱好相术的曾国藩在《冰鉴》即说:“邪正看眼鼻。”但人们通常会忽略后面的话:“功名看气概,富贵看精神”“一身精神,具乎两目”。曾国藩还是接着相术讲“精神”。这也正是古代相术和谶纬的混杂之处。单纯说,必是迷信。但深入了解,还要求人的内在。曾国藩一生阅人无数,提拔了大量人才,他的“相术”不是一般江湖术士可比的。

曾国藩的相术在《论语》“非礼勿视”,在《尚书》“敬用五事”,也在《易经》“各正性命”。传统中国人将眼睛视为一种修身养性的通道。正如孟子说,胸中正,也就是一身“浩然之气”。

和加缪要求存在主义回归灵魂内省的状态相似,中国在巫术时代结束后,关于外在神明的信仰逐渐消失,人们也试图将丹凤眼造型内化,变成“通神明之德”的修身方法。所谓 “敬用五事”“视曰明,明作哲”,即是商周之际周公制礼,把商人的“天、帝”信仰转变为修德的描述。“明作哲(智)”代表一种沉思、智慧,所谓“智者乐水”。原来巫术的“望祭”“望气”也就转化为礼仪和德行。

《南都繁会景物图卷》局部:戴眼镜的老先生

曾国藩像。曾国藩爱好相术,但他本人却是不太好的眼相:三角眼

孔子还进一步说:“南人有言曰:人而无恒,不可以作巫医。善夫!不恒其德,或承之羞。”坦言“不占而已矣”,将人文思想彻底和巫术脱离,敬而远之。在礼仪上即有“视曰明”的种种要求,非礼勿视、勿淫视、目视正色。《礼记・曲礼》:“天子视不上于袷,不下于带;国君,绥视;大夫,衡视;士视五步。凡视:上于面则敖,下于带则忧,倾则奸。”又《玉藻》:“凡祭……视容瞿瞿梅梅……视容清明,”《文王世子》:“膳宰之馔,必敬视之。”等等。

看的内容比看的形式更重要,看的目的比手段更重要,是用心去看,而不是单纯用眼睛。我们可不可以看电子产品呢?可不可以看电影呢?幼年眼睛未定型可不可以读书呢?可不可以上晚自习呢?由此还可上升到可不可以看哪种图书、可不可以玩哪种游戏、可不可以读哪种经典的问题。古人大概不会争论可否,而更注意“内容的适当”“目的的善”。我们之所以总是把问题发生归根到形式和手段上,问题在于,一切都容易“过犹不及”。

《诗经》中写“美目清兮”“美目扬兮”“美目盼兮”,清兮、扬兮、盼兮都是眼睛有神的状态(所谓“祭神如神在”“仪既成兮”),而我们的审美是丹凤眼型。我们还要加上美瞳和假睫毛,还要看一种道德和正确规定的东西。但那是否确切的就是道德和正确呢,就未必要去思考。

汉代陶俑或微笑或肃穆的神情来自目视礼仪。陶俑是当时随葬的礼器

《韩熙载夜宴图》中人物比例也和目视礼仪有关。一般来说士大夫身形大于奴仆

道家和“瞎子”

如前面提到,孟子和《礼记》对目视礼仪的某种论述也带出了后世相术附会的根源。所谓“眊焉”“上于面则敖,下于带则忧,倾则奸”,即相书所谓“鹰目大暴自强,雀目癫狂疑忌,鸡目好相争斗”“羊眼者孤而狠,目如蜂目恶死孤独”“斜观狼目者强独胜,悭吝更贪求”等。换言之,巫术时代原本不具道德含义的眼睛造型,在这里开始牵出善恶观念。

战国典籍《左传》即有一条非常经典的记载,说楚成王欲立商臣为太子,令尹子上劝阻:“(商臣)蜂目而豺声,忍人也,不可立也。”蜂目或类似蜂目的形象由此便被刻画为奸佞恶毒的形象。如《史记》言“秦王为人,蜂准,长目,挚鸟膺,豺声,少恩而虎狼心”,《孔丛子》谓马回 “长目而豕视者,必体方而心员”,《抱朴子》谓“句践蜂目而鸟喙”,《后汉书》记载王莽“露眼赤睛”。及至后世,“蜂目狼头”更成为女子克夫命的典型描述。这里所谓蜂目即眼露四白,眸子尤其小。

从某种角度说,正是这种民间巫术谶纬思想,渐渐影响了中国美术以及戏剧,从而发展出一种洋洋大观的庶民文化。如关公,在正统史籍并找不到确切相貌。但由于相信关公成“神”,民间也就按“神明”的形象来塑造他,由他代表忠贞和正义(这和文人滥用技巧,将帝王将相皆画成丹凤眼形成鲜明对照)。这神的形象即来自巫术文化中傩戏面具。相反地,奸臣或枭雄形象则常被描绘为类似“蜂目”的形象。如著名“奸雄”曹操在《三国演义》的形象是“细眼长髯”,其京剧脸谱属粉白脸,眼睛勾尖眼。

另一方面,还必须说明,与儒家礼仪在社会规范中要求“目视正色”、以丹凤眼为美迥异其趣,道家则极力主张“收视反听”“无视无听”。《老子》所谓“五色令人目盲”“圣人为腹不为目,故去彼取此”。其曰“为腹”并非吃饱喝足,“不为目”也不是真的不看,而是取“道德”内省之意。所谓“致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复……复命曰常,知常曰明”。这在后来道教的丹道中就发展出所谓修炼心法,用于排除杂念。如《青华秘文》曰:“心求静必先治眼,眼者神游之主也,神游于眼而役于心,故抑之于眼,而使之归于心。”

由此,道教发展出来的人物形象也多半和佛教类似,垂眼定睛,半开半闭之间,取其“空空色色”之意(后世儒释道相互影响,道教神仙的形象也只有到宋代以后才逐渐参入丹凤眼等其它形象,可谓历史脉络中一条隐线)。更有甚者类似早期智者形象中的“瞽者”(瞎子)。即《庄子》所谓“眸子不运而风化”。其旨趣与希腊人的无瞳孔雕像颇可比照。其中描述了一个最大的“瞎子”叫“混沌”,七窍都没有,但后来开窍却死了。庄子说得很激烈:“灭文章,散五采,胶离朱之目,而天下始人含其明矣。”

显然,庄子并不是说真要和现代人一样(不停地争论“应该做什么禁止做什么”),利用“科学”将我们变成“瞎子”。庄子从个人生命的角度讨论的还是心的问题、认知的问题。“生也有涯而知也无涯”,是人要摒弃外在的物欲障碍,返归本心,而“彼曾、史、杨、墨、师旷、工倕、离朱,皆外立其德”。在这里,庄子并非说就是要否定儒家墨家的“仁义”,而是指出社会道德规范的某种局限。这是《易经》“各正性命”的一条道路,根本核心还要归于《中庸》所谓“中和”:养中、心斋,是走进去,“发而皆中节”、逍遥游,还要走出来。《养生主》即谓:“缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”

西安碑林博物馆唐代老子石像

曹操的脸谱

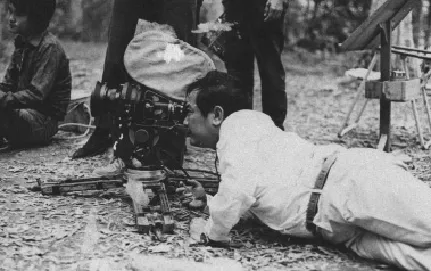

胡金铨在拍摄现场趴在地上感受摄影机之眼

这其中的思想后来就广泛运用到医学上了。如著名的《黄帝内经》。人的生命与天地节气相应。中节,不是单纯的限制,而是合乎“时节”。如讲近视,目不明,是“暴袭气蒙”“气脱者”,近视可以矫正(类似用药),但根本是“四气调神”,人身之气和“天气”相应。看似玄乎,而里面讲的是季节。

“科学和艺术”的眼睛

本刊今年2月号曾在“书影”推荐《论摄影》和《更大的信息》,可以说是技术和道德之间的关系。换言之,审美和道德的差别从来不是我们分裂的那么大。照相机、摄影机以及相应的电影电视和电脑,作为一种“艺术”的“眼睛”,给现代人带来了前所未有的视觉刺激,真像是“五色令人目盲”的“奇技淫巧”了。然而这种技术就是所谓现代性吗?

正如我们常常批判科技,认为科技是“以力破物”,其实不正是科技被人为的权力和利益滥用,才变成“科学主义”吗?其实,正如《更大的信息》所言,与其匆忙给某些事物定性,不如我们承认这种审美的确实性,然后确定它的限度。

导演胡金铨曾通过确立一种新的动作、摄影和剪辑技术开创了武侠电影的一个里程碑。他的《侠女》在1976年的戛纳电影节上获得“评委会最高技术大奖”,然而这部电影不论从思想还是美学都内涵丰富,即使后来无数的武侠电影竞相模仿,也难越其高度。

我们或许褒奖过度,但胡氏本人在谈到自己拍摄电影时却从来是一副“技术派”论调。他在意机器的光圈和色温胜过导演技巧,要训练自己有“lens vision”,人融到机器里去看。原因很简单,人眼太丰富了,没有机器的色温和固定光圈。

原因无他,他认为,内容不是最重要的,技术也不是最重要的,技术和内容结合起来的表现力,能触及人生命的东西才是最重要的。

他谈到《侠女》时说:“侠这个字,是指一种行为的方式,是武士和战士的行为模式、生存方式。但是,我的电影指的并非这个东西,并不是指为正义而战的女人。”(《胡金铨武侠电影作法》)“天下之大,我已无处容身”,一个没钱娶媳妇的书生救了她,她决定以身相报,给他生子。看起来就像我们现在批判不停的“封建糟粕”,但这只是她个人的选择。她给那书生弹一首琴歌,叫《月下独酌》。

《月下独酌》是一个人喝酒,有一个月亮在“看”,看到最后,没有影子也没有人。