吴宓与吴芳吉(下)

2017-05-17杨帆图片网络

文_杨帆 图片_网络

吴宓与吴芳吉(下)

文_杨帆 图片_网络

上期提到,吴芳吉与吴宓二人际遇的分水岭,由吴芳吉被清华学校开除学籍开始。由此,二人的人生各奔东西。

陈丹青画作《国学研究院》中的陈寅恪(左)与吴宓(右):在美国期间,吴宓结识了陈寅恪,陈寅恪对吴宓的国学研究之路起到了点醒的作用

1916年,吴宓于清华学校留美预备科毕业,次年踏上留学之路。在美国期间,吴宓结识了陈寅恪,陈寅恪对吴宓的国学研究之路起到了点醒的作用。吴宓自己,也凭借对《红楼梦》的发微,在哈佛学界声名日隆,回国后即被东南大学聘为教授,后与陈寅恪、汤用彤一同,被誉为“哈佛三杰”。

而这些年里的吴芳吉,颠沛流离,纵有吴宓再三提携,也因“闲居放逸,日作诗文,好为大言,责诋各方有位、有权、有力者”(《吴宓自编年谱:1894-1925》),几乎一事无成。

三

吴芳吉与吴宓相识,是在1911年3月28日,当时二人刚入清华学堂不久,因为校方操衣费、书籍费过高,学生每省各选代表一人,以与校方交涉,吴芳吉为川东代表(四川学生数量多,固有川东川西之分),吴宓为陕西代表。

4月1日,17岁的吴宓找到15岁的吴芳吉,向后者出示了他与室友所办的《观摩月报》手写本,内有游记、诗词、图画,二人的文学之交,从此正式建立。此后,两少年又多次结伴游览京城名胜,畅谈诗文,8月,二人与同学刘绍昆商议办一刊物,“以切磋砥砺、交换知识、敦笃友谊”,那个年代学子的少年意气,可窥一斑。

吴芳吉在日后写给朋友的信中称,此一时期,心境愉快、眼界大开,“读书北京清华学校,为生平快乐无忧之日”。

然而好景不长,因为后来同为学生代表为被开除的同学请愿,吴宓相安无事,吴芳吉却遭开除,吴芳吉寒心,与吴宓绝交。两个月过后,吴宓请人向吴芳吉疏通解释,表示自己“随众行事,并非卖友求荣之人”,且“因家庭父兄之责望,不从且犯大逆。不得已返校,请皆与碧柳告罪,望终恕之”,得到吴芳吉谅解,二人才握手复交,不久后又同游国子监京师图书馆和顺天府学。

当时吴芳吉已被勒令离开清华学校,不得已寄居在同乡家中,受尽羞辱,后辗转至为川籍流落青年提供免费食宿的天津四川会馆,得以度日。吴宓得知后写信给他,宽慰道:“以碧柳之遭际,宜终身从事文学。碧柳盍返蜀攻书,弟等得当,誓当有以相助,以赎叛道之愆(指上文“不得已返校”事,笔者按),日月山川,实式凭之。”并为吴芳吉募捐了40圆(当时中学教员月薪为80圆),建议其先回四川,以免家人牵挂。

这是吴宓第一次资助吴芳吉,从此开始,吴宓开始了对吴芳吉长达一生的经济援助,即便是在美国留学期间,为了使吴芳吉专心写作,不受世俗之扰,也在留学生中发起了资助吴芳吉的活动。期间除却几次二人友谊的危险期,吴宓可谓“一言不合就送钱”。不光是对吴芳吉本人,吴芳吉受吴宓推荐任教西北大学期间,因军阀混战被围困西安,吴宓一方面托亲人对其设法营救,一方面担心吴芳吉家人没有经济来源,直接将钱寄到其夫人与父亲手中。吴芳吉逝世后,吴宓继续资助其母,直至她去世,后来又照料吴芳吉子女乃至孙辈生活、读书。

吴芳吉

由于吴宓这一强大后盾,吴芳吉几度外出谋事不成而折返家乡之后,确实也不再行谋生之事,想专心读书写作。尽管因失学之事受尽乡人挖苦,由于家庭没有经济来源,也受到了来自母亲的指责,内心挣扎过后,他仍决心静修,大概是想在文学里建树,以获安慰。

但吴芳吉的选择,仔细想来,也有其被动之处。其一是因为年代动乱,他无学历、无声望,因此难以谋求一份稳定工作。更不巧的是,他每到一个安身之处,那里很快又会因军阀混战而斩断经济来源。所以他虽然北上南下频仍奔波,最终却一无所获。其二,是因为吴芳吉太过清高,喜欢用书中的道理,来臧否人物,常开罪人,难以处理好与他人的关系。

吴芳吉与吴宓相识于清华学堂,1912年10月二人作为学生代表为被开除的同学请愿,吴芳吉被清华开除,吴宓相安无事

1915年,由吴宓介绍,吴芳吉进入上海右文社,负责校勘章太炎的《章氏丛书》,或许是由于年轻气盛,动辄挥笔涂改章的原文。吴宓担心他“在此时帝制运动之复杂情势中极易招非惹祸”,便汇款50圆,“命其回家”。

在家待了20多天,吴芳吉又听从父亲安排赴京办事,此间一同乡许诺于他,答应为他推荐工作和资助其出国留学之事,皆一概无成。吴宓得知后,很是气愤,评论此事说:“碧柳尤喜动,横无计划、无希望。径即远行。宓屡规戒之,碧柳不顾也。”吴宓嘴上不快,却还是赠资吴芳吉,助其返乡。第二年10月,吴芳吉前往重庆《强国报》供职,不久又觉报社诸人“大都江湖无赖,不学弃行之辈”,不堪忍受,辞职回家,自此赋闲在乡,共计一年零七个月。

期间吴宓依旧为其运筹,各方联络朋友,设法为吴芳吉寻找出国旅费和学费,吴芳吉家“房租、油盐、柴碳、宴会、酒肉、舟轿来往、债费、邮费,皆赖吴宓等人所汇之款”。

1917年,吴宓前往美国,进入弗吉尼亚大学读书,第二年秋天转入哈佛大学。最初的两年,吴宓仍旧保持着与吴芳吉的通信,并一直在经济上进行援助,至1919年4月26日,他通过在留美学生中发起募捐,前后共为吴芳吉汇款465美元(当时美元与国币兑换比率约为1:2.4)。

时值新文化运动,“文学革命论”如火如荼,吴芳吉对胡适、陈独秀等人的学问和人品皆有轻视,也断定“文学革命必将引起世变……其引其吾国学术人心之崩溃者,将无底止”。这段时期,吴芳吉对新文学与新思潮的看法多出于感性,基调悲观,对新文化的批判,也逐渐迁咎到留学生身上。在写给好友吕谷凡的信中,吴芳吉称:“雨僧(吴宓字雨僧,笔者按)渡美后,思想日趋偏激。大凡留学生辈,皆有此种趋势。留学某国,即受某国之熏染。其国之好处,固能学些。其坏处、短处、偏处、狭处,亦不知不觉,也沾染甚深……”

彼时的吴宓,刚刚结识陈寅恪,在日记中称赞其:“陈君学问渊博,识力精到,远非侪辈所能及。而又性气和爽,志行高洁,深为倾倒。新得此友,殊自得也。”这样一来,多少对吴芳吉的指责不厌其烦,称其“顽固”。后来直到吴宓归国,二人晤面深谈,才弥补了这段裂隙。

而正是在这一时期,吴宓经陈寅恪指点,明白了“欲治中国之学问,当从目录之学入手,则不至茫无津矣,而有洞观全局之益”的道理,为其学问的精进打开了局面。

而同一时期的吴芳吉,经年陷于新旧文化的论争之中,后于1920年6月,在上海《新人》杂志发表《答上海民国日报记者邵力子》一文,陈述对新文化运动的看法:总体而言,并不排斥新文化运动……但当务之急,乃在于唤醒新文化运动参与者的良心,勉力向善,以求立稳脚跟。可见他的思想较之此前有所成熟,不再说意气的话,但其对新文化运动的态度,实际上是欲以儒学加以改善。在这一点上,吴芳吉尤为当时的新派人士与学生所不容,也为其谋生不便埋下了祸根。

此外,对于“五四运动”兴起,吴芳吉也是用传统的社会道德观对学生运动大加鞭挞。于俄国的社会主义学说,他也有所指摘。

简以言之,在时代面前,吴芳吉自始至终都是个不合时宜的人。

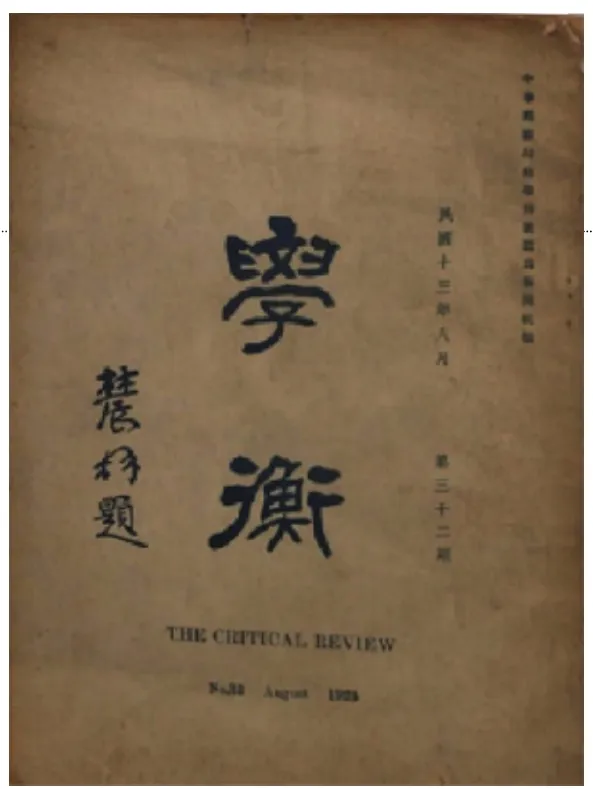

1921年,美国留学归来的吴宓受聘担任东南大学教授,与梅光迪、柳诒徵学人筹备创办《学衡》杂志,“论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知,以中正之明光,行批评之职事,无偏无党,不激不随”,共出版79期。《学衡》创办不久,即在东南沿海知识界产生重大影响,已在长沙明德学校任教的吴芳吉也开始联络周边学人,共同创办了季刊《湘君》杂志,“以矫正伪新派文学之失”。

《湘君》虽争取到湖南省省长津贴,又有吴宓多处推介并帮助联络发行事宜,然而由于所刊诗歌多指斥当地士人,在当地少有支持者,筹款困难,因此只维持了两年多时间,便无以为继了。

四

1925年3月,得知吴芳吉所在的长沙明德中学因战事财政窘迫,吴芳吉收入断绝,打算回四川,吴宓当即来信劝阻,他当时已在清华学校任职,愿每月由其个人出资60圆或80圆,专门请吴芳吉到清华协助编辑《学衡》,可为之撰稿,业余时间作诗。吴芳吉一来因与清华学校有旧怨,二来怕别人挖苦自己走后门,三来担心与吴宓处不好关系,反而葬送了友情,于是推辞了。

这年5月,吴宓就任清华研究院主任,再次盛邀吴芳吉前来,后者再次严拒。后面三个月的时间里,吴宓又主动联系云南高等师范、东北大学与西北大学等高校,为吴芳吉谋求高薪职位,终于顺利说服吴芳吉前往西北大学任教。

9月,吴芳吉抵西安,于西北大学教授《本国文学史》与《诗文选读》课程。由于没有在大学执教的经验,加之身材矮小,年纪尚轻,年纪大一点的学生不怎么服气,后来发现他知识渊博,转而佩服,日日围着他打转。短短一个月的时间,令吴芳吉“如返故家,如入宝库,凭吊追思,仰观俯拾,俱觉不能穷矣”。

这一次,吴芳吉还是未能逃脱宿命,11月底,西北起战事,至十二月,学校经费已经没了着落,而战事愈演愈烈。第二年4月,西安被围,直至年末,期间吴芳吉餐食断绝,屡患病痛,后冒险出城,又遭兵匪,将其身上的眼镜、衣物搜刮一空,险些送命。

《学衡》:1921年,美国留学归来的吴宓受聘担任东南大学教授,与梅光迪、柳诒徵学人筹备创办《学衡》杂志

吴芳吉作品

吴芳吉作品

西安解围后,吴芳吉收到吴宓来信,信中称:“弟须来京久住,宓有肺腑千万言相告,……此次弟到京,务祈予我以机会,使得尽情一谈,则虽再有奇变,死亦无憾。且弟若与宓常处,则对于两人文学之造诣、精神之进修,均有极大之功效,不但刊印《两吴生集》之一事也。”

而此时的吴芳吉,时年三十岁,历尽坎坷的他,决定明年回乡归隐,不再外出。

吴宓写罢此信,仍担心吴芳吉不听建议,便于一个月后抵达西安,与其相见。其后二人共赴北京。

1927年3月上旬,应吴宓之邀,吴芳吉搬入清华园,删定《两吴生集》诗稿。此时吴宓一方面已经担任《大公报》新设《文学副刊》主编,事务繁杂,另一方面多方走动为吴芳吉筹措回川费用。百无聊赖中,吴芳吉与旧友赴邀前往东北大学讲课,5月19日,接到父危电报,又匆忙踏上归途。

回乡后,吴芳吉本欲在家安身立命,不想父亲丧事刚一办完,旋即又陷入漫长的夫妻争执之中。

当代人常把吴宓的感情经历描述为“悲剧”,他在不甚了解陈心一的情况下,在国外听从媒妁之言,即与之匆忙订婚,婚后又惶惶不可终日,转而追求毛彦文,急于离婚。在当时的知识界,离婚堪称一件风尚的事,吴宓于是不觉难当,唯求得一红颜知己的快意。纵使当时千夫所指,时过境迁,今人看待此事,恐怕也是奚落者少,而看热闹者多。

同样是婚姻问题,吴芳吉的悲剧程度,其实远甚于吴宓。他被清华学校开除后,回乡即与何树坤结婚。何树坤本为富家女,少时爱慕吴芳吉的才名,吴芳吉落魄后,家人毁婚,但何树坤非吴芳吉不嫁,以死相逼,终成眷属。本应是一段佳话,后来由于吴芳吉长年颠沛在外,何树坤在四川与公婆陷入纷争,常常写信给吴芳吉诉苦。吴芳吉怜爱妻子,又敬爱父母,于是两面周旋,不可终日。后吴芳吉任教西北大学期间,何树坤又因寂寥染上鸦片,面貌凋零,性情也变得反复难定,常为琐事写信给吴芳吉鸣屈,吴芳吉回川后,二人又动辄陷入争吵。包括吴宓在内的多位朋友曾劝吴芳吉离婚,他却始终不离不弃,欲感化何树坤。然而终究是聚少离多,在一起时,也难言欢聚。

吴芳吉曾在给吴宓的信中谈到他对这段婚姻的坚持,说:“吾人随事以身作则,倘有差池,贻害无穷!我若如此,则望风步尘之人,纵以十一计之,亦四五百家,或者人家妇女不如树坤之甚,而其夫亦效我之为。吉忍以部分之痛,更使全体俱与痛乎?”

吴宓读信后,为之感动,竟将信以“与友述家中情形书”为题发表于《学衡》杂志,并于信后作跋语:“吾生平阅人不少。又读书所及,常细绎中西古今人之性情行事,用为比较。窃谓若论其人之天真赤诚、深情至意,不知利害、不计苦乐,依德行志、自克自强,一往而不悔,则未有如吾友碧柳也。”

后来吴宓与陈心一离婚之事既成,吴芳吉又多次在信中责备吴宓,令吴宓大动肝火,他在1930年5月15日的日记中写道:“至若碧柳,虽日言道德,实多用权术,且不免浪漫派自私而浮夸之缺点;……今外人未闻责言,碧柳反从井下石,极力攻诋,以自鸣高。可谓仁乎?……宓夙爱碧柳之浪漫而能诗耳,何道德之足云。”

江津中学:吴芳吉死在江津中学校长任上

江津中学吴芳吉雕塑

吴宓性格之率真、反复,大抵如此。1924年,吴芳吉曾到南京拜访吴宓,与之共处一周。他在写给父母的信中这样描述彼时的吴宓:“现刻性情极坏,动辄发怒,或卧倒地上。”一个月以后,又写信给何树坤,言及吴宓家事,说:“雨僧夫人陈心一嫂嫂,为人极忠厚和善,毫无时派气习,颇属难得,……雨僧常谓其妻与之意见难合,……始知雨僧之脾气太躁太急,而其夫人实甚贤德。彼从前谓其夫人之性情如何不好,实由其一偏之见,毫不足信。”

在婚姻问题上,二吴的分歧大概就在此点上。吴宓天性浪漫,喜欢新派女子,固敢冒险转而追求性格外向的毛彦文,而吴芳吉喜欢旧派女子,他在写给何树坤的信件中,每每规劝其爱惜仪容,要留长头发,穿裙子(但不可着华服招摇过市),信中语气谆谆,偶尔还让何树坤将信贴在簿上,以供时时观看学习。或许是爱之心切,但在何树坤看来,难免当成是责备之语。

回川以后,吴芳吉先受张澜邀请,到成都大学任教,后又参与组建重庆大学。1931年8月,受邀前往江津中学任教,13日,四川教育局任命其为江津中学校长。

任职江津中学校长期间,吴芳吉以办大学之道办中学,努力输入清华大学之一切设施,谱写校歌,设计校徽;以孟子性善论为宗旨,倡导人格教育;每周六晚集合全体学生,演讲古今学术、东西文化、社会问题。凡此种种。

吴芳吉少小离家时,新文化运动尚未在四川风靡,待他任教成都大学,却发现自己对此剧变的预言已经成真:新派学生党同伐异,以言革命为荣,不能包容任何传统观点。

早在1920年,他曾著文《昨年之一般舆论界》,评价新文化运动得失:文化运动之发生,得益于自东周以来两千余年所仅有的宽松自由的舆论环境,它的缺陷是只限于杂志报章一途径,且以白话作为划分新旧的标准,其深度、广度远不能与欧洲文艺复兴运动相比,因其对家庭、社会、学术、宗教、政治、经济皆未有刷新,反堕入文白之争数年,而对社会实际无有触动。

吴芳吉于是对任职江津中学寄予厚望,希望通过影响少年人,以真正革新当地风气。然而第二年1月,他即写信给刘咸炘称:“江津党派纷争,办学至为棘手。……现反对我者,以吉有尊孔之嫌。……所以犹迟迟者,此可怜之三百少年,始迷于邪说,后慑于兵威,如待决之囚,失中心之系。……吉视之若己儿女,而痛之若在沟壑。亦欲付托有人,庶几去无念也。”

吴芳吉久居人下,现为一校之长,依旧不能施展抱负,遂生辞职之心,但因县长与学生苦苦挽留,终未走成。

4月底,应邀到重庆演讲后,吴芳吉回到江津,因背负重物,又不肯行不由径走后门返校,气喘不定,患上急性肺炎。

5月9日上午,吴芳吉自感此劫难逃,嘱托故交刘朴将自己一生形迹公布于世。下午一点多,病痛中,呼唤刘朴来跟前,让他“点灯”,刘朴纳闷,吴芳吉再次让他“点灯”,灯点着了,遽然而逝,时年三十六岁。

“白屋诗人”吴芳吉墓:1932年5月9日,吴芳吉遽然而逝,时年三十六岁