驻藏区高原山地武警危急重病员转运机制

2017-05-16肖青川赵志勇周童辉

肖青川,赵志勇,周童辉,肖 勇,周 红

驻藏区高原山地武警危急重病员转运机制

肖青川1,赵志勇1,周童辉1,肖 勇1,周 红2

病员转运;军事医学;医疗救护;医疗后送;武警部队;高原山地

开展危急重病员的及时、高效、安全转运,常常是基于使病员有更大的获益,但不恰当地或不规范地转运,也会使病员深受其害,甚至付出生命的代价。有鉴于此,近年来,国内外有较多的相关研究和指南,对如何提高转运安全性、最大限度地保护患者进行了系列规范[1~6]。但其主要对象是针对一般的危急重病员,转运也是在院间或院际进行,这类病员常有充分的时间准备和进行基本治疗。而在高原山地藏区,武警危急重伤员转运时间紧迫,转运距离远、时间长,如何安全、及时、高效地转运是部队卫勤保障急需解决的问题。近年来,笔者进行了转运方面的探索与实践,效果良好。

1 转运的基本情况

2013年以来,武警某医院共承担转运高原山地藏区武警危急重病员任务13例次。均为男性,平均21.1岁;转运距离138~612 km,其中转运距离超400 km的8人,转运平均时间8.6 h;采用“前接”方式转运3例次、“后送”3例次、“接力”7例次;转运后在该医院救治的10例次,在该医院上级总队医院救治的3例次;最后诊断为急性高原病的2人,胃穿孔、支气管哮喘、颅脑外伤、化脓性脑膜炎、多发骨折、脊柱脊椎伤、上消化道出血、急性化脓性阑尾炎、急性重症胰腺炎、痔疮大出血、急性坏疽性胆囊炎各1人;在道路施工及交通管制条件下转运7人,遇冰雪路面转运3人。

2 转运的必要性和不可预知性

武警某医院2013年组建,离总队医院约6 h车程,是全国首家“卫生资源前置”试点医院,探索新常态下这一保障模式具有重要意义[7]。该院保障范围为甘孜藏区,辖区面积相当于山东省,但人口仅有一百多万,仅与内地一个县相当,地方医疗救治条件十分有限。驻守该高原山地藏区武警危急重病员常常需后送保障医院进行救治。而安全、及时、高效的转运危急重伤病员是院前急救的一项重要内容。

该辖区武警官兵驻守地海拔1350~4500 m,驻训及执勤点具有点多、面广、线长的特点。与其他地区比较,地理环境和气候有明显差异,泥石流、滑坡、地震等自然灾害频发,具有显著的“夏短冬长,春秋相连”的特征。武警官兵的主体是青壮年,平时身体素质均较好。因此,出现危急重伤员情况常常是突发性的,无法预判。故而,其转运同样具有突发性、不可预知性。

3 转运面临的主要困难

该辖区各县与州府之间公路交通基本都在4 h以上,且大多仅有一条单一公路,公路沿线常存在通讯盲区,无铁路及高速公路,仅有的2个机场离各县也很遥远。危急重伤员转运仅能依靠普通公路进行,而辖区内冬季公路路面常有暗冰,夏季往往是道路修补施工时段,全年道路中断、交通管制时有发生,一旦有交通管制,就会出现救治“孤岛”,转运链条中断,给转运带来极大危险。本组13例中,仅3例是在道路、天气无特殊的情况下进行的;有2例转运地点相同,但交通条件不一样,其转运时间相差近2 h。

辖区各县级医院多为“二乙”及以下规模水平,全州仅首府一处有中心血站。因此,辖区武警危急重病员依靠地方医院救治条件十分有限。本组中像急性化脓性阑尾炎、支气管哮喘、急性坏疽性胆囊炎等疾病,若是在内地,一般县级医院均可有效救治,但在该区域驻地医院处置就很困难。

4 转运机制的探索

4.1 转运制度的探索 武警某医院直属于总队医院,业务技术骨干都来自总队医院。从2013年新组建开始,利用医院所处前置位置的区位优势和自身设备、技术优势,在危急重伤员转运上进行了积极探索。遵循“分阶段后送,分级救治”的原则,搞好“前接”、“后送”,充分发挥了保障关口前移的作用。在制度上,(1)建立以武警某医院院长为组长的危急重伤员转运指挥协调小组,成员包括辖区各支队卫生队队长、驻训部队卫生部门主官、总队医院医务处主任。统一指挥,避免令出多头,保证政令通畅,统一协调人、财、物、车。(2)以武警某医院应急医疗队骨干成员为主体,成立危急重伤员转运小组。这些成员,均已高原习服。除平时与医院应急医疗队同步开展训练外,着重进行与转运有关的业务学习及训练,涵盖基本生命支持、高级生命支持、人工气道建立、机械通气、休克救治、心律失常识别与处理,熟练操作运转设备[1,8]。(3)车辆、交通、物资、通讯、联络专人负责制度,卫生战备器材物资严格落实“三分四定”制度,确保24 h全天候待命。(4)与辖区地方交通、气象部门建立联席制度,保持密切联络,实时了解各地天气及道路交通状况,协调转运车辆顺利、及时通过,确保转运途中安全。本组2个病例虽然遇到冰雪天气和交通管制,但是我们及时协调气象及交通部门,均确保了转运的及时安全进行。(5)进行以安全文化为背景的危急重病员转运流程改造制度[2]。每次转运结束后,及时进行后效评价和改进,以实现转运过程中,被转运的病员、转运小组成员、转运工具、转运所需急救药品、器材等的绝对安全。(6)心理辅导贯穿转运全程的制度。危急重伤员除了身体遭受病痛,常常伴随严重的心理伤害,我们一直坚持把抢救治疗和心理疏导相结合作为一项基本制度予以坚决落实,有效缓解了由于恐惧、害怕等心理因素对病员造成的心理创伤。(7)“分阶段后送,分级救治”的制度,凡是能在前置医院救治的,均及时有效地开展接收后的救治,把疾病对危急重病员的危害尽早控制下来。凡需后送总队医院救治的,均通过前置医院的积极基础治疗和对原发病的积极控制,让总队医院的后续治疗更加有效。(8)“备份”、检修及维护制度。因为高原山地藏区转运的危险性,凡是转运时间预计超过4 h的,转运小组的司机均配置两人,急救药品、器材均配置双倍,充分保障转运安全;对于用于转运的车辆、设备仪器按时进行保养维护,确保一有任务,能“招之即战、战之能胜”。

4.2 转运实施的探索 (1)转运决策:充分利用现代通讯工具和手段,如各中队远程会诊系统、微信、可视电话等,评估危急重伤员病情,确定需转运救治的必要性和安全性,并结合道路交通、天气状况做出转运决策。(2)转运方式:受制于交通条件的限制,该地区主要依靠普通公路进行;根据病情评估,并结合驻地医疗水平,选择“前接”、“对接(接力)”或“后送”等不同方式;若当地医院有一定的条件进行危急重病员的护送,为争取救治时间,我们选择“对接”的方式进行;若当地医院无条件进行护送,前置医院也无条件救治,我们就选择“前接”或“后送”的方式。(3)转运准备:转运前积极进行复苏、稳定病情是降低转运途中不良事件发生率最行之有效的预防措施[1,4,5]。第一,我们充分发挥警地融合的卫勤保障作用,利用当地医院有限的医疗条件,对危急重病员进行积极的生命支持治疗,控制原发病,有效地降低了转运过程中的风险性,本组中多例病患的转运救治均体现出警地融合医疗的重要性。第二,充分利用基层部队本身卫勤力量的有限作用,比如,搬运伤员必须注意保持一定的体位,骨折病人有效固定后再搬运等。第三,转运小组要结合危急重病员的实际需要,迅即准备好转运所需的药品、器材等。(4)转运前再评估:对于直接“前接”的危急重伤员,转运小组抵达现场后,需再次评估病情,若创伤指数≥17分,且生命体征不稳定的危重伤员,建议稳定生命体征后再转运[5,9]。(5)转运过程中危险情况处置:危急重病员转运的不安全因素有病人病情因素(变化及特殊处理)、客观环境因素(交通、通讯)、急救技术因素(急救搬运、插管监护、危急处置)、转运制度因素(协调、物资及药品耗材)等[10]。我们赋予转运小组负责人首诊负责制,负责人可以根据病情及所处具体条件等,直接先行相应的处置,事后补报。这样,就有效地解决了因道路、通讯不畅,上报审批冗长繁复等而延误救治、转运的情况。(6)转运衔接:转运小组成员,同时是前置医院的骨干力量,经由病情评估、转运途中病情变化的观察及处理,他们对危急重伤员的病情最了解,对前置医院的专业设置、技术力量等救治条件也最清楚。以让危急重伤员得到最大获益为出发点,通过他们权衡利弊,决定在前置医院或“后送”到总队医院进一步救治。无论哪种方式,都能进行危急重伤员转运的“无缝”衔接,有效实现“分阶段后送,分级救治”,保证转运救治效果。本组中颅脑外伤、化脓性脑膜炎及脊柱脊椎伤病人的处置就是分级救治的充分体现。

5 转运的实践和展望

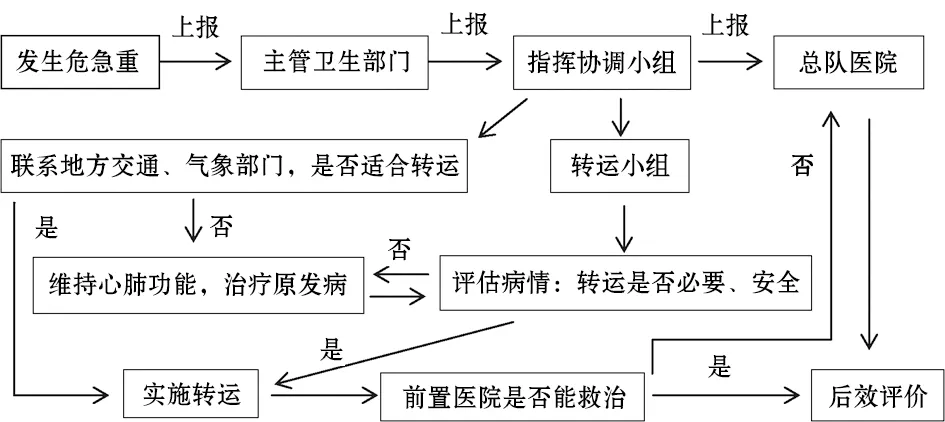

卫生资源前置,设立“前置医院”,是新时期武警卫勤保障的新举措、新尝试。武警某医院成立3年多来,我们探索出危急高原山地藏区危急重病员的转运流程(图1),通过实践,共成功实施危急重病员转运13例次,有力地保障了辖区武警官兵,凸显出“卫生资源前置,保障关口前移”的重要意义。这一“前置医院”,在转运危急重病员方面,充分发挥出桥梁和支点作用,既“承前”,把有力的卫勤保障前突到基层一线,又“启后”,有效地改善了该地区保障链条过长的问题,实现了与总队医院救治的无缝链接。该“前置医院”实行连队化管理、集中居住,能更好地实现转运任务的及时、高效完成。目前,我们更多关注和探索的是个体危急重病员的公路转运。随着武警现代化建设的推进,更多新装备和新设备列装部队,直升机转运危急重病员将成为可能,有关空中转运的机制、适用范围、审批程序、途中及后方救治衔接等新课题值得我们深入研究[8,11];而爆发性、群体性危急重病员的转运与个体性伤员的转运有显著的差异[12~14],如何做好该地区这种情况下的转运工作,尚需我们进一步探索;随着社会经济的发展,辖区交通、通讯等基础设施的改善,流动人口增加,除本地疫源性疾病外,高原山地藏区武警官兵也面临着输入型传染性疾病的威胁,这类危急重病员的转运也是一个严峻的挑战。

图1 藏区高原山地危急重病员转运流程

[1] 中华医学会重症医学分会.《中国重症患者转运指南(2010)》草案[J].中国危重病急救医学,2010,22(6):328-330.

[2] 刘家红. 以安全文化为背景的医院危重患者转运流程再造研究[D]. 重庆医科大学, 2012:915-919.

[3] Venkatesan K. Continuous capnography monitoring during transport of critically ill patients[J]. Critical Care, 2016, 20(1):1.

[4] Martin T. Transporting the adult critically ill patient [J]. Surgery, 2012, 30(5):219-224.

[5] Bérubé M, Bernard F, Marion H,etal. Impact of a preventive programme on the occurrence of incidents during the transport of critically ill patients[J]. Intensive & Critical Care Nursing the Official Journal of the British Association of Critical Care Nurses, 2013, 29(1):9-19.

[6] Prat D, Sztrymf B. Comments to: Risk factors for late defecation and its association with the outcomes of critically ill patients: a retrospective observational study[J]. Journal of Intensive Care, 2016, 4(1):1-2.

[7] 朱飒飒,陈晓虎.藏区总队医院卫生队建设的实践和作用[J].武警医学,2015,26(4):421-423.

[8] Lieshout E J, Binnekade J, Reussien E,etal. Nurses versus physician-led interhospital critical care transport: a randomized non-inferiority trial[J]. Intensive Care Medicine, 2016, 42(7):1146-1154.

[9] 何忠杰, 刘双庆. 急危重症患者转运方案[C].中国中西医结合学会灾害医学专业委员会2013年会,2013:425-427.

[10] 王海燕. 急危重病人转运的不安全因素分析及对策[J]. 西南军医, 2008, 10(3):54-56.

[11] Rodríguez A J V. Patient transfer from Critical Care Mobile Device Team (DCCU) to medical helicopter transport system (HEMS): Action guide[J]. Páginasenferurg Com, 2011, 2(8):25.

[12] 杨苓山, 孙建忠,吴 劲. 成批重度烧伤的早期转运和治疗[J]. 西南国防医药, 2007, 17(1):100-101.

[13] 柴家科, 郭渝成, 刘国云,等. 一批35例烧伤伤员远程转运组织工作的成功经验[J]. 解放军医学杂志, 2007, 32(12):1206-1206.

[14] 姚园场, 李晓辉, 何亚荣,等. 危重地震伤员院前转运要点[J]. 临床急诊杂志, 2014,15(6):360-362.

(2016-10-21收稿 2017-01-11修回)

(责任编辑 梁秋野)

肖青川,硕士,主治医师。

1.614000 乐山,武警四川总队医院肝胆一科;

2.626000 康定,武警四川总队甘孜支队卫生队

R821.4